Chaque jour, L’Almanach international vous propose une fête, une commémoration, une manifestation… quelque part dans le monde.

Il s’intéresse aux événements récurrents ayant un caractère politique ou identitaire se rapportant à une nation ou à un groupe humain. Il en donne la date, en décrit le déroulement et en démonte les ressorts et les impacts, en raconte l’histoire, voire la généalogie, car certains événements ou célébrations en cachent d’autres plus anciennes, consciemment ou non.

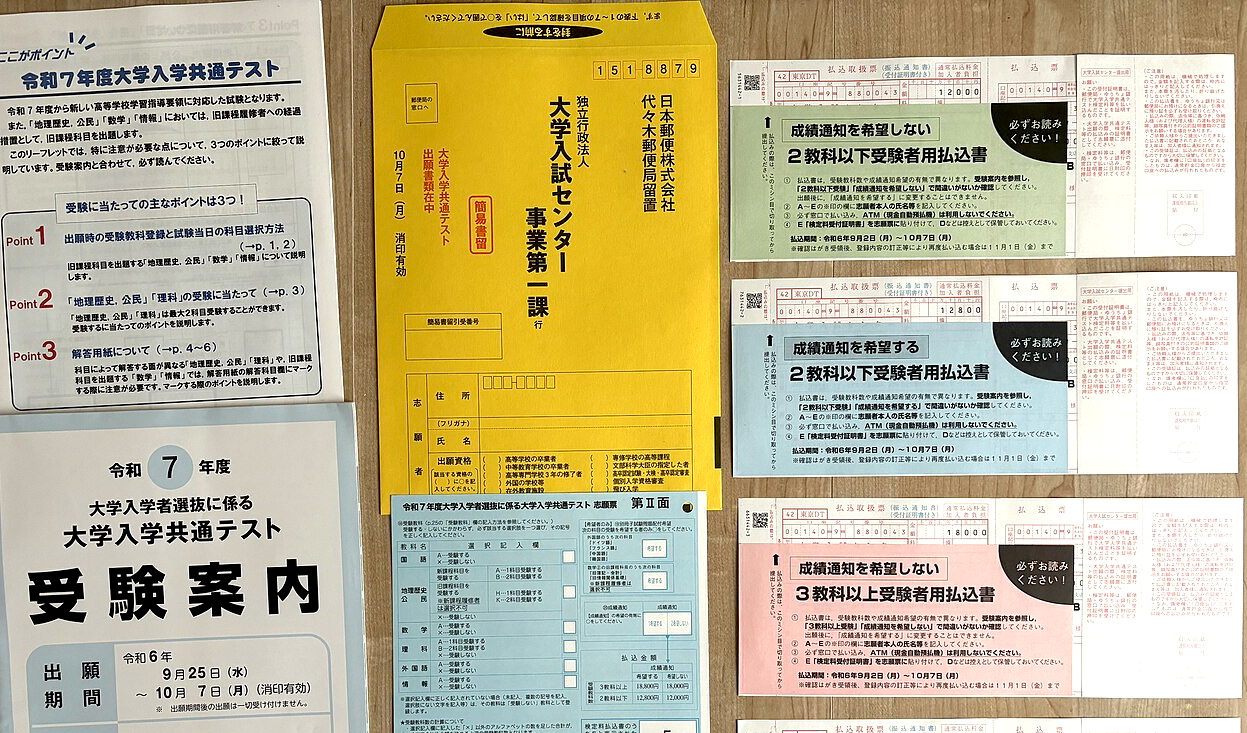

17 janvier : l’examen d’entrée à l’université des jeunes Japonais

Ils sont chaque année, environ un demi-million à passer l’Examen commun d'entrée à l’université. C’est un vrai rite de passage pour les jeunes Japonais qui jouent leur vie sur seulement deux jours, un week-end de la mi-janvier (les 17 et 18 janvier cette année).

16 janvier : le souvenir d’un coup d’État raté au Bénin

Au Bénin, on se souvient encore de la tentative ratée de coup d'État de 1977 opérée par une équipe de mercenaires français cherchant à renverser le gouvernement de la République populaire du Bénin dirigé par Mathieu Kérékou.

15 janvier : l’Indonésie célèbre ses morts en mer et sa conquête coloniale de la Papouasie

Une commémoration peut en cacher une autre. Chaque 15 janvier l’Indonésie honore la mémoire de ceux qui sont morts dans diverses batailles en mer. La date choisie est celle de la bataille, perdue, mais décisive pour l’annexion de la Papouasie occidentale.

14 janvier : la Saint-Basile, le nouvel an des Roms de Bulgarie

Les Roms représentent 4 à 5% de la population bulgare, ils sont appelés tsgani. Vasilyovden ou Vasilitsa est leur fête. C’est une fête familiale traditionnelle, célébrée avec de la volaille – oie ou coq.

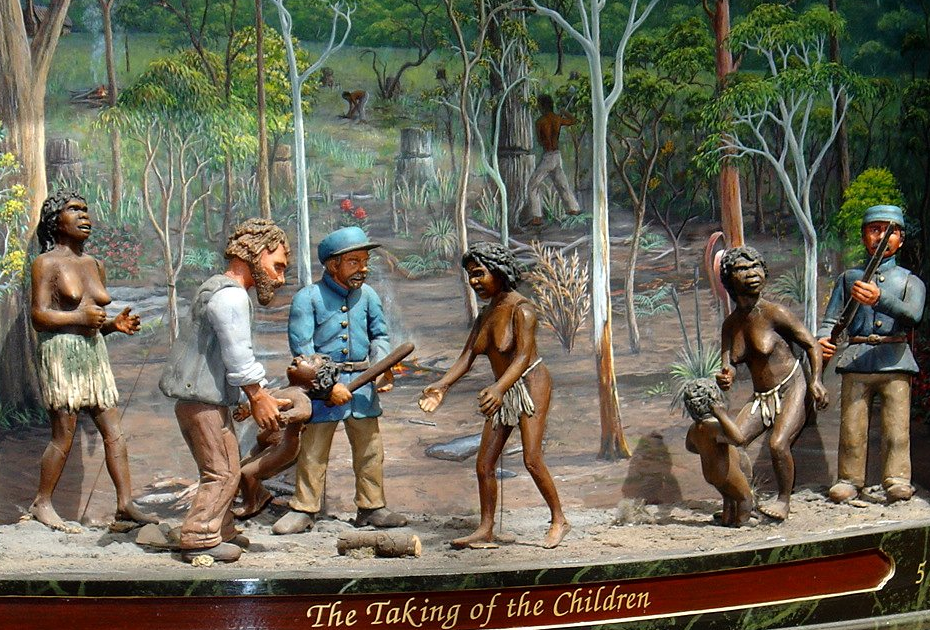

13 janvier : les excuses des Australiens faites aux enfants aborigènes enlevés à leurs familles

Au XXe siècles, des milliers d’enfants aborigènes ont été arrachés de force à leurs familles pour être placé en famille d'accueil ou dans des institutions. En 2008, l’Australie a présenté ses excuses à ces “Générations volées”. Mais ces paroles nécessaires n’ont pas suffi à tourner la page de la colonisation.

12 janvier : le jour où les Japonais deviennent adultes

Le passage symbolique des Japonais à l’âge adulte est une affaire qui concerne le pays tout entier puisque ce jour est férié au Japon. Les jeunes ayant 20 ans dans l’année sont invités par la mairie à une grande cérémonie… Depuis 2022, ils sont toutefois majeurs dès 18 ans, mais avec quelques restrictions…

11 janvier : Oman fête son nouveau sultan

Le 11 janvier est l’anniversaire de l'accession au trône de Haitham bin Tariq al Said, le sultan d’Oman. Ce jour férié est célébré comme le Jour de l'Ascension.

10 janvier : jour férié au Bénin pour célébrer le vaudou

Danses au son des tambours rituels, invocations par les grands-prêtres de leurs esprits tutélaires, scènes de transes... Des milliers d'adeptes se pressent chaque année sur la plage de Ouidah au sud du Bénin mais, aussi à Grand Popo et dans beaucoup de villes et villages du pays pour cette fête du vaudou, devenu un événement international, unique au monde.

9 janvier : la Journée de la souveraineté nationale au Panama

L’émotion est grande au Panama, Donald Trump a affirmé vouloir reprendre le contrôle du canal qui traverse le pays et même du pays tout entier. Le 9 janvier est un jour de deuil au Panama pour commémorer les victimes des émeutes qui avaient abouti à la restitution de la zone du canal aux Panaméens.

8 janvier : Lula célèbre la démocratie brésilienne l’opposition boycotte la cérémonie

Au Brésil, le président Lula organise une cérémonie célébrant le troisième anniversaire de l’échec de la tentative de coup d'État du 8 janvier 2023. Une bonne partie de la classe politique boude l’événement, voulu comme une célébration de la démocratie brésilienne.

7 janvier : rendez-vous fasciste dans une rue de Rome

La commémoration de victimes d’un attentat d’extrême gauche contre des néofascistes pendant les années de plomb, sert de prétexte à un rassemblement annuel de fascistes italiens.

6 janvier : au Groenland, pour Mitaarfik, on s’effraie avec humour

Chaque 6 janvier, et dès la veille au soir, le Groenland joue à se faire peur. C’est une sorte de carnaval nocturne qui fait penser à Halloween, il s’agit avant tout d’effrayer, mais avec humour, un sens de la moquerie qui manque à la fête américaine. Ce soir, un masque de Donald Trump sera à coup sûr effrayant, aucune pointe d’humour à attendre.

5 janvier : la Journée des Noirs du carnaval de Pasto

À San Juan de Pasto dans le Sud colombien, bien avant la saison des carnavals, se perpétue sous une forme festive et médiatisée, l’histoire de relations raciales conflictuelles. C’est le Carnaval des Noirs et Blancs.

4 janvier : le Mexique célèbre ses journalistes et peine à les protéger

Le Mexique est le pays le plus dangereux pour les journalistes. Depuis 2000, plus de 150 journalistes et autres professionnels des médias ont été tués et une trentaine est portée disparu. Le mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, géré par le ministère de l’Intérieur, ne suffit pas.

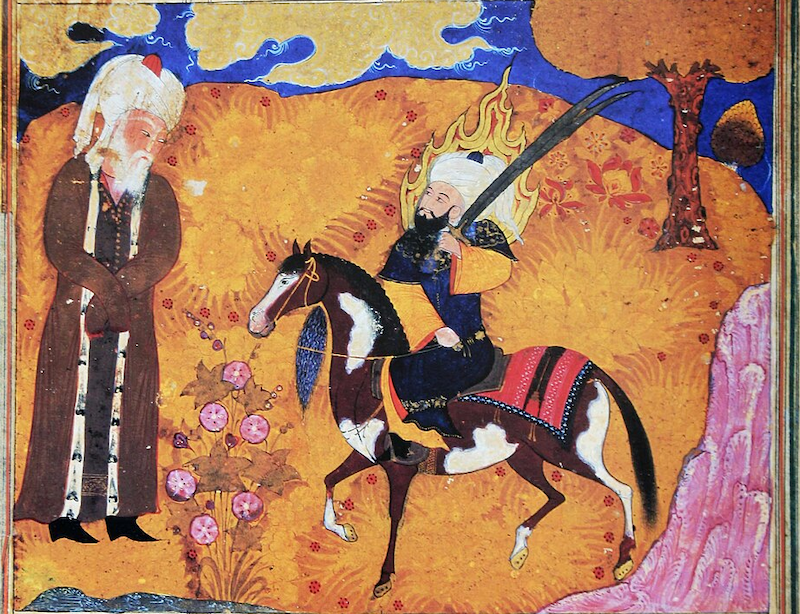

3 janvier : l’Iran fête l’anniversaire de l’imam Ali en plein chaos

Dans un Iran en plein chaos, on célèbre ce soir et demain, l’anniversaire d’Hazrat Ali, gendre du Prophète et premier musulman.

2 janvier : la Toma de Granada, la fête locale qui divise l’Espagne

Ce 2 janvier, pour la 534e fois, la municipalité de Grenade (Espagne) commémore la conquête de la cité andalouse par les souverains d’Aragon et de Castille. Chaque année, la gauche locale dénonce cette cérémonie aux relents racistes et appelle à manifester contre ce qui est devenu une célébration rassemblant toute l’extrême droite espagnole.

1er janvier, le premier jour de l’année ou un nouvel an parmi d'autres ?

Le 1er janvier du calendrier grégorien est une date presque universelle mais il existe une multitude de fêtes du nouvel an tout au long de l'année, un peu partout dans le monde. Certaines, comme le Yennayer des Berbères ou le Nouvel An lunaire (dit "chinois") ont acquis une résonance internationale qu'elles qu'avaient jamais eues jusque-là.

31 décembre : le massacre d’Ékité, mémoire de la sale guerre du Cameroun

Plusieurs dizaines de morts, voire plus de deux cents, selon les sources, le massacre opéré en 1956 par l’armée française est un des épisodes le plus terribles de la guerre du Cameroun qui a duré de 1945 à 1971. Sa mémoire commence tout juste à ressurgir.

30 décembre : Tamou Lhosar, un nouvel an bouddhiste indo-népalais

Cette fête est célébrée par les bouddhistes népalais, en particulier les Gurungs. Elle donne lieu à trois jours de festivités au Népal mais aussi au Sikkim et dans la région de Darjeeling en Inde.

29 décembre : le culte controversé de Thomas Becket

Peu de saints de l’Église catholique ont eu une destinée posthume aussi contrastée que Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry au XIIe siècle. Au début du XXIe siècle, répondant à un sondage, les Anglais le classaient parmi les pires Britanniques de tous les temps. Alors que jadis il avait fait l’objet d’un pèlerinage qui attirait des dizaines de milliers de croyants venus de toute l’Europe.