L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

12 février : c'est Darwin Day !

En réactions aux attaques des différentes religions contre la théorie de l’évolution, décrite par Charles Darwin de manière scientifique, des universités américaines ont lancé un Darwin Day (le savant est né le 12 février 1809) qui a pris aujourd’hui une dimension internationale. Par un curieux hasard, c’est aussi la Journée des Galapagos.

En réactions aux attaques des différentes religions contre la théorie de l’évolution, décrite par Charles Darwin de manière scientifique, des universités américaines ont lancé un Darwin Day (le savant est né le 12 février 1809) qui a pris aujourd’hui une dimension internationale.

Dans les pays musulmans, de petits groupes d’intellectuels se réunissent ce jour-là pour résister à la pression religieuse ambiante et insister sur la primauté de la science sur les croyances.

De nombreux centres de recherches ou universités organisent des événements ce jour-là, où le week-end précédent, en particulier aux États-Unis, en Italie, en Suède, Pologne, Espagne, Singapour, Brésil, Royaume-Uni, Pays-Bas, Norvège, Mexique, Portugal, Slovénie, Canada, Japon… La France, pour le moment, ignore l’événement. Voir le site officiel

Déjà, en 1909, le 12 février, plus de 400 scientifiques et dignitaires de 167 pays, s’étaient réunis à Cambridge pour rendre hommage aux contributions de Darwin et pour débattre avec vigueur des récentes découvertes et des théories apparentées qui se disputaient leur acceptation. Également en 1909, le 12 février, l'Académie des sciences de New York et le Musée d’histoire naturelle avaient célébré le 100e anniversaire de la naissance de Darwin et le 50e anniversaire de la publication de L’origine des espèces, paru le 24 novembre 1859.

Le 12 février, c’est le hasard, est également la journée officielle des îles Galapagos (día de las Islas Galápagos), mais c’est en souvenir de l’annexion de cet archipel par l’Équateur, un 12 février (1832). Localement, ce jour est aussi l'anniversaire de la "découverte" du fleuve Amazone (Descubrimiento del Río Amazonas) en 1542.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 11 novembre 2023

Dans une université mexicaine

11 février : la journée de la jeunesse, une fête qui divise le Cameroun, pays dirigé par un vieillard

La jeunesse est fêtée au Cameroun chaque année le 11 février. Le choix de cette date a été une manière de gommer la mémoire de l’autre Cameroun, celui des Anglophones qui se sentent mis à l’écart et qui, bien sûr, boycottent cette fête.

La Journée de la jeunesse au Cameroun est célébrée chaque année le 11 février. Le choix de cette date par Yaoundé, a été une manière de gommer la mémoire de l’autre Cameroun, celui des Anglophones qui s’estiment mis à l’écart et qui, bien sûr, boycottent cette fête.

Le Cameroun actuel est le fruit de l’union de deux anciens protectorats, le Cameroun français et le Southern Cameroons (britannique). Les deux provenant du partage du Kamerun allemand en 1918. Le Cameroun français a accédé à l’indépendance le 1er janvier 1960 et le Cameroun méridional (ex-britannique) a demandé à y être rattaché par le référendum du 11 février 1961 (70%). C’est cette date qui a servi, dès 1963, à la placer la Fête de la jeunesse.

Initialement, la Fête de la jeunesse était le 26 octobre, en remplacement de la fête nationale du Southern Cameroons (anniversaire de la création d’une région détachée du reste du Nigeria britannique en 1954). Les Camerounais anglophones célébraient cette date par des manifestations dédiées à la jeunesse. Le déplacement de cette fête de la jeunesse du 26 octobre au 11 février a été vécu comme un effacement de leur mémoire. Même si la nouvelle date, en pleine saison sèche, était plus favorable à l’organisation des manifestations sportives qui marquent traditionnellement cette journée. Le mois d’octobre est au contraire très pluvieux, mais il y va de l’identité d’une région qui a mal vécu son intégration au Cameroun, surtout depuis que celui-ci n’est plus une république fédérale.

Aujourd’hui, les Camerounais anglophones qui se sentent méprisés et marginalisés dans le Cameroun actuel aspirent à l’indépendance de leur région sous le nom d’Ambazonie. Ils considèrent le 11 février comme la « journée de la honte » et ont lancé une opération villes-mortes ce jour-là. Les leaders sécessionnistes appellent au confinement des habitants à rester chez eux, de crainte de représailles de l’armée.

La fête a eu lieu le 26 octobre 1962 et à partir de l’année suivante, c’est chaque 11 février que le Cameroun célèbre sa jeunesse. Une célébration paradoxale dans un pays gouverné de manière autoritaire par une classe politique âgée et un président inamovible depuis plus de quarante ans : Paul Biya. Celui-ci fêtera ses 90 ans la semaine prochaine, le 13 février. C’est le plus vieux président du monde et le plus ancien (après le dictateur équatorien-guinéen). Pour cette 57e édition de la fête de la jeunesse, le thème annoncé par le président est : « Jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l’édification d’un Cameroun uni et prospère ». Des parades sont organisées dans toutes les régions, sauf dans les régions anglophones.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 février 2023

10 février : la Journée du souvenir du massacre des italiens d’Istrie

La Giornata del ricordo, instaurée en 2004, invite à se souvenir des victimes italiennes des massacres opérés par les forces yougoslaves entre septembre 1943 et mai 1945. La plupart ont été jetées dans les foibe, ces cavités naturelles du littoral adriatique, parfois encore vivantes…

La Giornata del ricordo (le Jour du souvenir) instaurée en 2004, invite à se souvenir des victimes italiennes des massacres opérés en Istrie et alentours par les forces yougoslaves entre septembre 1943 et mai 1945. La plupart ont été jetés dans les foibe, ces cavités naturelles du littoral adriatique, parfois encore vivantes. Ainsi ont péri quelque 1500 à 2000 personnes, selon les historiens ; 10 000, selon les organisations de rapatriés italiens. Ces opérations de nettoyage ethnique n’ont vraiment cessé qu’au début de 1947. La date du 10 février est celle du traité de paix signé à Paris entre la Yougoslavie et l’Italie, en 1947. Le souvenir est très vif en Italie, où de nombreuses associations cultivent cette mémoire. On oublie souvent que des atrocités ont été commises par les deux camps, notamment par les troupes italiennes qui pratiquèrent parfois une stratégie de la «terre brûlée», inspirée des méthodes allemandes, qui a fait de très nombreuses victimes.

Les territoires concernés : l’arrière-pays de Trieste, l’Istrie, Rijeka (Fiume), Zadar (Zara)… ont été acquis par le royaume d’Italie en 1918. À l’époque, 42% des habitants (celle des villes principalement) étaient italiens, 58% étaient slaves (Slovènes et Croates). La région a subi pendant deux décennies une politique d’italianisation à outrance et de racisme à l’égard des Slaves ce qui explique la violence des réactions dans les années qui ont suivi la chute du régime fasciste. Après l’arrivée au pouvoir des communistes yougoslaves, le processus s’est inversé, les villes ont été slavisées et la population italienne, très pro-fascistes dans les années 1930 et 1940, a été massivement chassée vers la péninsule italienne.

Aujourd’hui, ces régions sont situées en Slovénie et en Croatie, les Italiens n’y représentent plus qu’une petite minorité. Les Italiens réclament des indemnités ; Slovènes et Croates leur répondent en chiffrant les victimes yougoslaves du fascisme italien à plusieurs dizaines de milliers. Cette guerre des mémoires profite aux extrêmes droites des différents pays, lesquelles sont très influentes dans les deux pays. Les partis de gauche s’étaient exprimés contre l’instauration d’une telle commémoration en raison de son caractère revanchiste et profasciste.

Peu de temps après l'instauration du Jour du Souvenir en Italie, la Slovénie a décidé de créer un Jour du retour du Littoral à la patrie (Dan vrnitve Primorske k matični domovini), marqué chaque année, le 15 septembre, date d'entrée en vigueur du traité de paix avec l'Italie.

Depuis 2014, le dimanche plus proche du 10 février, on organise une course à pied de 10 km à Rome dans le quartier de Giuliano Dalmata, appelée la Corsa del Remembrance. En Trieste, la même course est organisée depuis 2017.

La Foiba di Basovizza à Trieste est le lieu de mémoire le plus important d'Italie concernant cette commémoration. Chaque année, une cérémonie participative et solennelle s’y déroule, le 10 février, à partir de 10h30.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 février 2023

8 février : la Journée des scouts américains

C’est Boy Scout’s Day, les Boy Scouts of America (BSA) célèbrent le 8 février, l’anniversaire de la fondation du mouvement en 1910. En dépit de nombreuses controverses et scandales touchant le mouvement, le BSA demeure un élément de la culture américaine, mais plutôt dans sa version conservatrice.

Les Boy Scouts of America (BSA) célèbrent la Journée du Scoutisme le 8 février, anniversaire de la fondation de la BSA en 1910. Certes les BSA ont déposé le bilan en 2020, accusés d’avoir couvert des milliers d’abus sexuels. Les révélations sur des abus sexuels chez les Boy Scouts of America ont éclaté en 2012 et face aux quelque 5000 dossiers qui commençaient à s’accumuler, l’organisation a préféré se déclarer en faillite plutôt que devoir verser des millions d’indemnités, ce qui a suspendu toutes les poursuites civiles contre elle. Mais, avec 2,2 millions d’adhérents âgés de 5 à 21 ans, c’est l'une des plus grandes organisations de jeunesse aux États-Unis. Sa structure décentralisée lui permet de continuer à exister au niveau local. Si bien que la Journée nationale des scouts (Scout’s Day) du 8 février est célébrée cette année comme chaque année dans de très nombreux États et localités des États-Unis. Dimanche dernier c’était le dimanche scout célébré par les nombreux courants religieux qui encadrent le mouvement.

La date du 8 février rappelle celle de la fondation du mouvement américain en 1910 par William D. Boyce, un journaliste qui revenait d’un séjour au Royaume-Uni où il avait rencontré Robert Baden-Powell, le fondateur du scoutisme britannique deux ans plus tôt. Selon la légende, Boyce se serait perdu dans une rue brumeuse de Londres lorsqu'un scout inconnu l'a aidé en le ramenant à son hôtel. Lorsque le garçon a refusé un pourboire, expliquant qu'il ne faisait que son devoir de scout, Boyce s’est donné pour but de ramener les enseignements de la British Boy Scout Association aux États-Unis.

Le scoutisme et les scouts sont bien connus dans la culture américaine et quelque 110 millions d'Américains ont participé aux programmes BSA à un moment donné de leur vie. Plusieurs présidents américains ont été boy-scouts dans leur jeunesse, c’est le cas John F. Kennedy, Gerald Ford, George HW Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama (en Indonésie) et Joe Biden.

Les BSA sont proches de mouvement religieux très conservateur. En particulier, dès l’origine du mouvement de l’Église mormone. Il a fallu plus d’un siècle pour que soit mis fin, au moins dans leur règlement, à des discriminations envers les homosexuels et les athées n’y ont toujours pas leur place. De même, la discipline paramilitaire de certains de ses camps a de quoi surprendre lorsqu’on sait que des ados de 13 ans y apprennent à utiliser des armes, à défendre les frontières fictives d’un État, à intervenir contre des terroristes ou à tirer contre des cibles habillées… en djellaba.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 7 février 2023

7 février : la fête nationale des Shans, peuple rebelle de Birmanie

La fête nationale Shan commémore l'union de plusieurs principautés Shan en un seul État Shan le 7 février 1947. Les Shans (ou Taï) forment un peuple de quelque 5 millions de personnes vivant dans l’est de la Birmanie, aujourd’hui en rébellion contre le pouvoir central.

La fête nationale des Shans (ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆ) commémore l'union de plusieurs principautés Shan en un seul État Shan le 7 février 1947. Les Shans (ou Taï) forment un peuple de quelque 5 millions de personnes vivant dans l’est de la Birmanie, soit 10% de la population du pays. Avec d’autres minorités (Kachins, Karens, Chins…), les Shans ont ensuite accepté de négocier avec les Bamars (Birmans, l’ethnie majoritaire) pour fonder l’Union Birmane, faute d’accéder chacun à l’indépendance. L’esprit de l’’accord de Panglong du 12 février, après le coup d’État de Ne Win, en 1962. Les princes locaux, les saopha, ont perdu tout leur pouvoir et les Shans sont entrés en rébellion contre le pouvoir birman. Ils revendiquent l’indépendance de l’État Shan (ရှမ်းပြည်နယ်) qui occupe aujourd’hui un quart de la Birmanie. En février 1947, les Shans se sont dotés d’un drapeau national et d’un grand conseil. Depuis 1962, et aujourd’hui encore, une partie de ce territoire échappe au pouvoir central. La situation est très complexe car l’État Shan abrite de nombreux groupes ethniques, dont plusieurs entretiennent une armée. Certains ont signé un accord avec le gouvernement birman de Naypyidaw, et sont parfois manipulés par les Birmans contre les Shans, d’autres au contraire, demeurent en rébellion.

Des guerres fraternelles entre l'Armée de libération nationale Ta'ang (TNLA), Shan State Progress Party (SSPP), United Wa State Army (UWSA) d'un côté et le Restoration Council of Shan State (RCSS) de l'autre n'ont pas encore trouvé d’issue, même si la situation réelle du conflit armé s'est un peu améliorée ces derniers mois.

Politiquement, les forces armées de l'État Shan ont également des perspectives différentes concernant la guerre civile en cours, exacerbée par le soulèvement de la population Bamar contre la junte militaire depuis le coup d'État militaire de février 2021.

Cette fête nationale a été plus ou moins tolérée par les autorités centrales, selon les époques. Elle est aussi célébrée dans la diaspora, en Thaïlande (appelés Thai Yai) ou au Canada (le pays où s’est réfugiée la famille de Sao Shwe Thaik, le dernier saopha des Shans, qui fut aussi président de la Birmanie, renversé en 1962 et mort en prison).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 6 février 2023

5 février : le Mexique fête sa constitution

Ce jour férié célèbre la ratification de la Constitution de 1917, qui a été adoptée après la fin de la Révolution mexicaine. Cette constitution institue une république fédérale, celle des États-Unis du Mexique (nom officiel du pays).

Le Jour de la Constitution mexicaine (El Día de la Constitución Mexicana) au Mexique célèbre la ratification de la Constitution de 1917, qui a été adoptée après la fin de la Révolution mexicaine. La Constitution mexicaine est devenue le premier texte de ce type au monde à établir des droits sociaux (journée de travail de 8 heures, éducations laïque et gratuite, liberté d’expression, liberté syndicale… Il a inspiré d’autres constitutions comme celle de Weimar et même la constitution soviétiques (même si cette dernière n’a guère été appliquée). Cette constitution mexicaine a été plusieurs fois amendée, notamment pour interdire le recours à la peine de mort. Cette constitution prévoit le mandat présidentiel unique afin de se prémunir des dictatures qui ont eu cours au XIXe siècle. La dernière, celle de Porfirio Diaz, avait duré 35 ans. La constitution au Mexique n’a pas toujours été scrupuleusement respectée, notamment en ce qui concerne les libertés publiques, mais il faut noter que depuis plus d’un siècle aucun président n’a fait deux mandats consécutifs.

À l'origine, le jour de la Constitution au Mexique était toujours célébré le 5 février, date anniversaire de son adoption. Depuis 2005, c'est le premier lundi de février afin que ce jour férié soit toujours chômé. La célébration de la constitution est marquée par de grands défilés à travers le pays.

Le document a été signé dans la ville de Querétaro, au moment de la nomination du général Venustiano Carranza comme président constitutionnel du pays. La rédaction avait été confiée au Congrès constituant du Mexique de 1917. Le but était de remplacer la constitution de 1857, réformée en 1865. Le Mexique qui a eu sept textes constitutionnels au XIXe siècle, conserve depuis 106 ans la même constitution. Elle institue une république fédérale, celle des États-Unis du Mexique (nom officiel du pays).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 févier 2023

4 février : le Sri Lanka fête 75 ans d’indépendance

Ce jour est la fête nationale du Sri Lanka célébrée partout dans le pays par des cérémonies, des danses, des défilés et des représentations… et la visite du ministre indien des Affaires extérieures, pour représenter le puissant voisin désireux ramener l’île dans son giron.

Ce jour est la fête nationale au Sri Lanka célébrée partout dans le pays par des cérémonies, des danses, des défilés et des représentations.

La cérémonie principale commence à 8h30, ce 4 février, à Galle Face Green sous le patronage du président Ranil Wickremesinghe et du premier ministre Dinesh Gunawardena. Les festivités débutent après l'offrande d'hommages floraux à la statue de Mahamanya DS Senanayake sur la place de l'Indépendance et la statue des héros de guerre au Secrétariat présidentiel.

Habituellement, le président hisse le drapeau national et prononce un discours télévisé. La marine sri-lankaise rend hommage au pays avec 25 coups de canon tirés de la batterie d'armes cérémonielle du phare de Colombo. Le pays fête son 75e anniversaire. La république du Sri Lanka, autrefois appelée Ceylan, n'existe que depuis le départ des Britanniques en 1948.

Treize ans après la fin de la guerre civile ayant opposé le gouvernement sri-lankais (dominé par la majorité cinghalaise bouddhiste) aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE), le nord et l’est de l’île demeurent sous le joug du militarisme et de la loi antiterroriste, qui permet des arrestations arbitraires. 05 à 2015 puis de 2019 à juillet 2022. Le pays a toutefois opéré une révolution salutaire en 2022 en chassant le clan Rajasksa qui a régné sur le pays de 2005 à 3015 puis de 2019 à juillet 2022. Mais, c’est un pays ruiné, tombé dans les griffes de l’endettement chinois, qui fête son anniversaire. Lors des festivités, le ministre d'État indien aux Affaires extérieures, V. Muraleedharan, représente l'Inde, le puissant voisin qui offre aujourd’hui ses services en espérant ramener l’île dans son giron.

Dans son discours, le président souligne les réalisations du gouvernement au cours de l'année écoulée, soulève des questions importantes et annonce le programme des 25 prochaines années, jusqu’au 100e anniversaire du pays en 2048. Il rend également hommage aux héros nationaux du Sri Lanka, observe deux minutes de silence en leur mémoire, interpelle et s'engage à éradiquer le séparatisme.

À l’occasion de la fête nationale les différentes religions prévoient, elles aussi, des cérémonies. Les bouddhistes, qui sont de loin les plus nombreux, ont des rites dès le soir du 2 février à Sri Dalada Maligawa, et le même soir, le sermon du Dhamma est prononcé au barrage Victoria à 21h. Ce matin, une aumône est également prévue.

Les services religieux catholiques a lieu à l'église Maradana Fatima le 4 février à 6h30. Des rituels religieux hindous se sont déroulés le matin du 3 février à Trincomalee Dakshina Kailash ou au temple de Koneswaram. Des dispositions ont été prises pour que soient organisés des services religieux musulmans le 4 février à 10h à la Grande Mosquée de Colombo.

De plus, le festival spécial des arts culturels "LankaraLanka" organisé pour ce 75e Jour de l'Indépendance s’est tenu le 3 février à 19h30 sur la place de l'Indépendance à Colombo avec la participation de 750 artistes des secteurs public et privé.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 3 février 2023

3 février : les 70 ans du terrible massacre de Batepá à São-Tomé-et-Principe

L’archipel de São-Tomé-et-Principe commémore un terrible massacre opéré par les colonisateurs portugais qui fit des centaines de morts, le 3 février 1953 autour du village de Batepá.

Ce matin, une grande marche pour la liberté relie la capitale São Tomé à la zone de Fernão Dias, district de Lobata, au mémorial du Massacre-53 (ou massacre de Batepá), lieu de la principale cérémonie sur la plage de Fernão Dias. Chaque année, le 3 février, la république São-Tomé-et-Principe commémore un terrible massacre opéré par les colonisateurs portugais qui fit des centaines de morts, le 3 février 1953 autour de Batepá, un village situé près de Trindade, à une dizaine de kilomètres de Sao Tomé, la capitale du pays. Cette année, c’est le Premier ministre, Patrice Trovoada, qui conduit la marche.

En ce jour de 1953, des colons portugais du gouvernement ont assassiné des centaines de créoles - indigènes de São Tomé - sous prétexte d'un complot communiste. Ce massacre est une réponse aux manifestations des créoles (ou filhos da terra) qui refusaient de travailler dans les conditions difficiles de la récolte du café, qu’ils percevaient comme une forme d’esclavage. Avec l'abolition de l'esclavage en 1875, l'archipel s’est en effet retrouvé confronté à une pénurie de main-d’œuvre en raison du boom du cours du cacao. Les autorités coloniales ont dû faire venir des contractuels (serviçais) d'Angola, du Cap-Vert et du Mozambique. Ces derniers, manipulés par les autorités coloniales, ont aussi participé aux massacres dirigés par Carlos Gorgulho, le gouverneur, représentant du gouvernement portugais. Ces massacres de Batepá se soldèrent par des centaines de morts, voire un millier, à cause de la violence armée, de l'étouffement dans les cellules des prisons, de la torture et même des incendies volontaires.

La terrible répression menée par les autorités coloniales portugaises a fortement contribué à l'émergence d'un sentiment nationaliste santoméen qui aboutira à l'indépendance en 1975.

La république de Sao Tomé-et-Principe commémore chaque année les événements tragiques du 3 février 1953, sous le nom de Martires da Liberdade (Fête des martyrs de la Libération). La première commémoration date du 3 février 1975, avant même l'indépendance, proclamée le 12 juillet 1975. La principale cérémonie se déroule au mémorial de Fernão Dias, dépôt de gerbe et ravivage de la flamme, suivit d’une messe en plein air. La journée est fériée et chômée.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2 février 2023

La marche pour la liberté du 3 février (la tradicional marcha da liberdade em honra aos heróis de 53)

Le monument à la mémoire des martyrs du 3 février 1953, œuvre de l’architecte Alexandre d'Alva, érigé en 2015 sur la plage de Fernão Dias, au nord de l'île de São Tomé.

2 février : la déesse Lemanjà célébrée au Brésil

Que l’on soit adepte du candomblé (religion afro-brésilienne) ou catholique, on a une pensée chaque 2 février pour Lemanjà (ou Yemanjá) la plus vénérée des déesses brésiliennes. Avec des variantes, ce culte se retrouvent sur toutes les plages de l’Uruguay à Cuba ou à Haïti.

Que l’on soit adepte du candomblé (religion afro-brésilienne) ou catholique, on a une pensée chaque 2 février pour Lemanjà (ou Yemanjá) la plus vénérée des déesses brésiliennes. Reine de la mer, elle aurait débarqué avec les esclaves noirs arrachés à leur terre, c’'est une divinité de la mythologie yoruba (originaire de l’actuel Nigeria). Aujourd’hui, au Brésil, là où les évangélistes ne sont pas trop puissants, le pays est en fête. C’est surtout à Salvador de Bahai, loin des Bolsonaristes, sur la plage du Rio Vermelho que des milliers de gens se pressent pour déposer des offrandes dans un panier.

Au Brésil, Yemanjá se confond avec la sainte catholique Notre-Dame des Navigateurs (Nossa Senhora dos Navegantes). À Porto Alegre, au sud du pays, ville de colonisation açorienne, chaque année, le 2 février se déroule une grande procession en l’honneur de Nossa Senhora dos Naviegantes qui rassemble plus de 100 000 personnes. Se doutent-ils qu’ils honorent en même temps une divinité venue du Nigeria ? Même chose, non loin de là, en Uruguay où des célébrations et bénédictions se déroulent sur toutes les plages du pays chaque 2 février, qui est aussi la Chandeleur. Ces cultes participent à l’umbandisme, qui fusionne des croyances africaines et chrétiennes, avec un apport amérindien.

Yemanjá est aussi fêtée sur les plages Rio de Janeiro, le jour du Nouvel An. Longtemps, l’ancien maire évangéliste de la ville avait menacé d’interdire cette célébration d’origine africaine. On retrouve ce culte, avec des variantes, à Cuba (avec la santeria), au Venezuela, en Haïti…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 1er février 2023

2 février : fêter les 80 ans de la bataille de Stalingrad pour légitimer l’agression de l’Ukraine ?

Pour les Russes, Stalingrad est devenue le symbole même de la victoire sur le nazisme, la bataille occupe une place centrale dans le patriotisme que promeut le Kremlin. Poutine participe à la célébration pour légitimer sa guerre de destruction lancée contre l’Ukraine, un État présenté par la propagande du Kremlin comme un État nazi.

Pour les Russes, Stalingrad est devenue le symbole même de la victoire sur le nazisme, la bataille occupe une place centrale dans le patriotisme que promeut le Kremlin. Chaque année, le 2 février est célébré comme une véritable fête nationale. Pour ce 80e anniversaire de la bataille de Stalingrad (80-летие Сталинградской битвы), le dictateur Poutine présent à Volgograd, redevenue Stalingrad le temps d’une journée (provisoirement car les habitants de la ville sont majoritairement opposés au changement de nom). Il est là, avant tout, pour légitimer sa guerre de destruction lancée contre l’Ukraine, un État présenté par la propagande du Kremlin comme un État nazi.

Le musée de la bataille de Stalingrad, un lieu de pèlerinage aussi incontournable qu’émouvant pour les Russes, accueille chaque 2 février des cérémonies de remise de décorations pour les familles de soldats tués en Ukraine. Poutine le visite ainsi que kourgane Mamaïev (Мамаев Курган), la coline où se trouve le mémorial de la bataille, pour y déposer une gerbe à la flamme éternelle située dans le hall de la gloire militaire. Le programme de la visite comprend également le discours du président lors d'un concert dédié au 80e anniversaire de la défaite des troupes nazies. Dans le musée du panorama, l’objectif de la visite du chef de l'État est la rencontre de représentants d'organisations publiques patriotiques et de jeunesse. Une entrevue entre Vladimir Poutine et le gouverneur de la région de Volgograd Andrey Bocharov est également au programme.

Après six mois de combats, la bataille s’achève le 2 février 1943 par la reddition du feld-maréchal von Paulus, de son état-major et de ses… 110 000 soldats. Il y a 80 ans jour pour jour. C’est la plus longue bataille jamais menée en Europe, son bilan est effroyable : la ville, qui comptait 600 000 habitants, a été rasée à près de 90 %. Au total, 1 million de soldats russes ou ukrainiens et 700 000 militaires allemands, roumains, italiens, hongrois et croates ont été tués, blessés ou disparus. Aujourd’hui encore, les steppes entourant la ville rendent chaque année des centaines de corps de soldats des deux camps. En 2022, plus de 1200 militaires de l’Armée rouge ont encore été retrouvés.

Volgograd, comme Coventry ou Hiroshima, fait partie du réseau international des cités martyres de la Seconde Guerre mondiale. L’ex-Stalingrad, auquel François Mitterrand a décerné la Légion d’honneur en 1984, est l’otage de son histoire tragique. La bataille de Stalingrad regroupe en réalité une succession de combats qui se sont tenus entre le 17 juillet 1942 et le 3 février 1943 dans la ville du même nom et à ses alentours. La défaite allemande marque le début du retournement de la Seconde Guerre mondiale vers la victoire des Alliés. La bataille est tous les livres d’Histoire autant en Occident qu’en Russie. Cela dit, Stalingrad ne constitue pas la fin des victoires allemandes et le retournement de la guerre s’est aussi joué à Guadalcanal, dans le Pacifique, où les Américains ont écrasé les Japonais ainsi qu’en Afrique du Nord, avec l’opération Torch, le premier débarquement allié puis la victoire d’El Alamein, remportée par les Anglais face à l’Afrika Korps d’Erwin Rommel

Aujourd’hui en Russie, la bataille est devenue un véritable objet de propagande. Les cérémonies des dernières années célébrant Stalingrad sont bien plus pompeuses qu’à l’époque soviétique. Cette année, la mémoire de cette boucherie est difficilement dissociable de celle qui se produit depuis presque un an en Ukraine à l’initiative de Moscou.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 1er février 2023

Staline va bien, il se porte même de mieux en mieux. À Volgograd, face au musée, une statue du « petit père des peuples » a été inaugurée ce 1er février. Le dictateur soviétique y figure (au centre), entre Georgy Zhukov et Alexander Vasilevsky, les deux héros de la bataille de Stalingrad.

À Paris, la célèbre victoire a été commémorée par un groupuscule de communistes prorusses, le PRCF, au métro Stalingrad bien sûr.

1er février : la journée mondiale du hijab ou comment célébrer une dictature

À la suite du meurtre brutal, le 22 septembre 2022, de Mahsa Amini par la police des mœurs iraniennes pour ne pas avoir convenablement ajusté son hijab, ainsi qu’au retour du voile intégral pour les femmes afghanes, qui va oser célébrer la Journée mondiale du hijab 2023 ?

À la suite du meurtre brutal, le 16 septembre 2022, de Mahsa Amini par la police des mœurs iraniennes pour ne pas avoir convenablement ajusté son hijab, ainsi qu’au retour de l’obligation du voile intégral pour les femmes afghanes, qui va oser célébrer la Journée mondiale du hijab 2023 ?

Qu'on le veille ou non, le hijab est devenu le symbole de l'oppression de la République islamique d’Iran, en particulier de son oppression des femmes. Depuis septembre 2022, des femmes manifestent en brûlant leur foulard et en se coupant les cheveux, deux gestes symboles de leur quête de liberté. Pour la première fois, elles sont franchement soutenues par les hommes, ceux qui ne soutiennent pas le régime.

Le 7 mai 2022, dans un décret rendu public devant la presse à Kaboul, le chef suprême des talibans , Hibatullah Akhundzada, qui dirige aujourd’hui l’Afghanistan, a ordonné que les femmes portent "un tchadri (autre nom de la burqa), car c'est traditionnel et respectueux". Après la fermeture des collèges et lycées aux filles, cette nouvelle mesure est la plus sévère restriction à la liberté des femmes depuis le retour au pouvoir des talibans à la mi-août 2021. « Les femmes qui ne sont ni trop jeunes ni trop vieilles devraient voiler leur visage quand elles font face à un homme qui n'est pas membre de leur famille », pour éviter la provocation, ajoute ce décret. Les talibans déjà rendu la burqa obligatoire lors de leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001.

À la suite de la révolution islamique de 1979, les autorités iraniennes ont imposé un code vestimentaire obligatoire obligeant toutes les femmes à porter un foulard et des vêtements amples qui dissimulent leur silhouette en public. Sans être obligatoire, cette coutume ancestrale a resurgi dans le monde arabe comme une traînée de poudre et s’est imposée aux sociétés arabo-musulmanes à partir des années 1980. Du Caire à Tanger, alors qu’au milieu des années 1980, seule une petite minorité de femmes portait un foulard pour cacher leur chevelure et leur cou, souvent des femmes issues de campagnes ou appartenant à des milieux religieux stricts, deux décennies plus tard, elles n’étaient plus qu’une minorité à ne pas le porter. Cette symbolique ultra-conservatrice, plus que religieuse, est devenue la norme jusque dans les banlieues des métropoles européennes.

En 2023, à New York, une Américaine d’origine bangladaise, Nazma Khan a lancé la Journée mondiale du hijab (World Hijab Day) "de sensibiliser et de normaliser le port du hijab" dans un but de tolérance religieuse. En 2017, l'État de New York a reconnu la Journée mondiale du hijab et un événement marquant cette journée a été organisé à la Chambre des communes, en présence de Theresa May (alors première ministre britannique). La date retenue pour cette journée, le 1er février, est plutôt mal choisie, c’est celle du retour en Iran de l’ayatollah Khomeini, celui-là même qui a instauré en Iran une dictature religieuse qui n’a rien à voir avec la tolérance mise en avant par les promoteurs de cette journée du hidjab. Malheusement, cette date du 1er février est bien un choix assumé en raison de sa symbolique.

Les Nations unies se sont emparées du symbole, en instaurant une Semaine de l’harmonie interconfessionnelle qui commence ce même 1er février (la symbolique est totalement assumée). En ce jour, les promoteurs du hijab invitent toutes les femmes à « éprouver un sentiment de libération » en essayant le voile ne serait-ce qu’une journée. D’aucuns ont suggéré que les femmes voilées animées d’un esprit de tolérance, profitent de la deuxième journée de cette semaine interconfessionelle à se dévoiler afin d’éprouver, à leur tour, le sentiment de la libération. L’idée, on s’en doute, n’a pas été retenue.

Le 1er février a aussi été l’occasion à Neauphle-le-château (où Khomeiny avait vécu ses mois d’exil en France), d’une manifestation commémorative en l’honneur de l’ayatollah et du régime qu’il a instauré en Iran. La dernière s’est tenue en 2021. La célébration du 1er février est interdite par la municipalité depuis 2022.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 30 janvier 2023

30 janvier : Au Brésil, c’est le Jour de la saudade

Cette année au Brésil, la saudade, un sentiment où se mêlent mélancolie, nostalgie et espoir, a cette année un goût particulier. Ce mot du portugais très difficile à traduire dans d’autres langues est apparu à l’époque de la colonisation du Brésil, quand les Portugais souffraient de l’éloignement de leurs terres, de leur maison et de leurs proches.

Cette année au Brésil, la saudade, un sentiment où se mêlent mélancolie, nostalgie et espoir, a cette année un goût particulier. Ce mot du portugais très difficile à traduire dans d’autres langues est apparu à l’époque de la colonisation du Brésil, quand les Portugais souffraient de l’éloignement de leurs terres, de leur maison et de leurs proches.

Toutefois, la saudade semble avoir toujours appartenu au sentiment portugais. Les Luisiades (Os Lusíadas), le fameux poème épique de Luís de Camões, en sont totalement empreintes. Ce texte, véritable mythe fondateur du Portugal, a été écrit alors que le Brésil portugais était encore dans les limbes.

Cette saudade qui est célébrée au Brésil chaque 30 janvier (Dia da Saudade), n’est plus basée sur la distance par rapport à une patrie lointaine, le Portugal est presque oublié aujourd’hui, mais sur le souvenir d’une époque perdue, d’un moment révolu. C'est un rapport au temps passé, au temps passé heureux. Il y a ceux, surtout au nord du pays qui sont nostalgiques d’un Brésil plus fraternel et plus tolérant. Tandis que d’autres, très majoritairement au sud, rêvent du retour au temps béni et idéalisé qu’aurait été la dictature militaire. De justesse la démocratie a donné raison aux premiers.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 janvier 2023

Saudade - (Fernando Pessoa)

J'aime tout ce qui était

Tout ce qui n'est plus

La douleur qui ne me fait plus mal

La foi ancienne et erronée

Hier que la douleur est partie

Ce qui a laissé la joie

Juste parce qu'il est parti et a volé

Et aujourd'hui est un autre jour.

Eu amo tudo o que foi

Tudo o que já não é

A dor que já não me dói

A antiga e errônea fé

O ontem que a dor deixou

O que deixou alegria

Só porque foi e voou

E hoje é já outro dia.

29 janvier : la Journée mondiale de la lèpre

Cette maladie touche encore aujourd’hui 3 millions de personnes à travers plus de 120 pays. Cette Journée mondiale de la lèpre s’applique à le rappeler.

La Journée mondiale de la lèpre est une journée annuelle de sensibilisation célébrée le dernier dimanche de janvier. Il vise à sensibiliser à la maladie de Hansen, également connue sous le nom de lèpre. La journée a été observée pour la première fois en 1954.

La Journée mondiale de la lèpre a été créée pour éduquer un large public sur la lèpre, lutter contre la discrimination des personnes atteintes de la lèpre et aider à fournir un accès au traitement. La journée est marquée le dimanche le plus proche du 30 janvier (le dernier dimanche de janvier) pour célébrer l'anniversaire de la mort du Mahatma Gandhi qui a grandement contribué à la sensibilisation à la lèpre. Cette année, c’est le 75e anniversaire de son assassinat.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 28 janvier 2023

26 janvier : Australia Day ou Invasion Day ? La fête nationale controversée des Australiens

Ce 26 janvier est la fête nationale de l’Australie, la journée est toujours très festive en plein cœur de l’été austral. Mais pour les Aborigènes cet anniversaire de la fondation du pays par les Européens est avant tout un jour de deuil et de colère. Faut-il alors en changer la date ?

L’Australie célèbre aujourd’hui sa fête nationale, ce 26 janvier, dans des conditions presque normales. Comme chaque année, sont prévues des barbecues communautaires sur fond de musique live, des expositions de voitures anciennes, des étals de marché, des grésillements de saucisses, des courses de kayak... C’est l’été austral.

Ce soir, à la nuit tombée, l’Australie va retentir de feux d’artifices, cette journée d’été, où il peut faire très chaud, est à la fois festive et patriotique. On commémore l’installation le 26 janvier 1788 des premiers Européens sur les côtes de l’Australie : la fondation d’un bagne dans la baie de Sydney. Ce jour-là, le capitaine Arthur Phillip proclamait la souveraineté britannique sur cette nouvelle terre aussitôt déclarée Terra Nullis (terre inhabitée).

Australia day est aussi l’occasion de remettre des prix et des décorations en tous genres, aux citoyens qui se sont distingués. La journée est fériée depuis 1994, mais tout le monde n’est pas à la fête. Pour certains, c’est même un jour de deuil : la date a été baptisée « Invasion Day » en 1972, par les Aborigènes. Depuis la fête nationale de cette année-là, ils occupent chaque année la pelouse de l’ancien parlement par un village de tentes. Cette « ambassade aborigène » est là pour revendiquer leurs droits. Les Aborigènes étaient un million à l’arrivée des Européens. Plus de deux siècles plus tard, ils sont moins d’un demi-million, dans un pays qui compte 25 millions d’habitants. 80% sont illettrés, la plupart vivent d’un revenu minimum social… En 2008, le Premier ministre a formulé des excuses mais n’a pas changé la date de la fête nationale.

#changethedate («Abolissez la date !») est le mot-dièse de cette revendication qui chaque année se fait de plus en plus pressante. Comment peut-on faire débuter l’histoire de l’Australie il y a 236 ans, alors que des hommes et des femmes y vivent depuis 65 000 ans ? Politiquement, ces Aborigènes n’existaient pas. Jusqu’en 1967, ils n’étaient même pas comptabilisés lors des recensements. Et bien sûr, n’avaient pas le droit de vote. Une partie des Australiens admet aujourd’hui la pertinence de leurs revendications. Mais en même temps, se disent attachés à la date du 26 janvier et ne veulent pas en changer. L’Australie commence à peine à prendre la mesure des horreurs commises durant la colonisation envers les populations aborigènes. Certains voient aussi dans cette date l’occasion, au moins une fois dans l’année, de se rappeler quel a été le prix de la colonisation. Une journée pour que s'exprime ce qui reste de la culture aborigène : le 26 janvier, ce n’est pas très cher payé. Loin de ce genre de débat, en réalité, une majorité d’Australiens profite avant tout de cette journée de congés pour aller à la plage ou partir en week-end prolongé.

Les Aborigènes du continent australien et les insulaires de l’archipel du détroit de Torres demandent à être spécifiquement mentionnés dans la constitution australienne. Ils demandent aussi à avoir une voix (The Voice) garantie au Parlement australien. Le Premier ministre s’est engagé à organiser un référendum sur le sujet d’ici la fin de l’année 2023. Le résultat n’est pas acquis.

Le site officiel de l'Australia Day

Le Facebook du WAR Warriors of the Aboriginal Resistance, un mouvement d’activistes qui manifeste chaque 26 janvier pour commémorer la mémoire des résistants aborigènes

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 janvier 2021

25 janvier : la Burn’s night, fête écossaise patriotique et conviviale

C’est une grande fête que préparent les Écossais ce soir en l’honneur de Robert Burns, leur grand poète mort en pleine jeunesse (il avait 27 ans), il y a plus de 200 ans et né le 25 janvier 1759.

Les Écossais préparent ce soir une grande fête en l’honneur de Robert Burns, leur grand poète mort en pleine jeunesse (il avait 27 ans) en 1796. Cette soirée est communément appelée la Burns Night (Burns Nicht pour les Écossais). Ce soir, en Écosse, la célébration se déroule dans une multitude d’endroits, café, pubs, restaurants ainsi que lors de dîners privés.

Défini par les Burns Clubs peu après sa disparition, le rituel n’a pas bougé depuis et la soirée commence immanquablement par un repas (le Burns supper) dont le menu est souvent écrit dans le dialecte du poète, le « lallans ». Les mêmes plats traditionnels se succèdent tous les ans dont le fameux haggis, plat écossais par excellence qui n’est autre que de la panse de brebis farcie. On se souvient que le poète avait écrit une ode au haggis ! Le repas est rythmé par des discours, toasts divers, poèmes de Burns déclamés avec emphase… et s’achève par de la musique, des chants et des danses traditionnelles. Le premier souper de Burns fut organisé en juillet 1801, lorsque neuf proches amis de Burns se réunirent pour marquer le cinquième anniversaire de sa mort. L’année suivante, ils se sont avisés que Bruns (dit Rabbie) était né un 25 janvier, c’est la date qui s’est imposée pour cette tradition vieille de 222 ans.

La ville de naissance de Robert Burns, Dumfries, située au sud-ouest de l’Écosse, propose une Burns Light, comprenant une procession de lampions suivie d’un feu d’artifice et autres festivités.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

24 janvier : le culte d’une divinité pré-hispanique en Bolivie

Aujourd’hui, à La Paz en Bolivie, débute la Feria de las Alasitas une foire des miniatures basée sur un culte précolombien en l’honneur d’Ekeko, dieu andin de la prospérité et de l’abondance.

Des centaines de personnes se rassemblent au parc urbain central de la ville de La Paz à 00h00 précise, ce mardi 24 janvier pour accomplir une tradition de gratitude envers les Ekeko. Aujourd’hui, en effet, débute la Feria de las Alasitas, la principale fête de la capitale bolivienne. La fête dure deux semaines, mais le 24 janvier précisément on y honore une divinité précolombienne, Ekeko, le dieu de la prospérité et de l’abondance. Alasitas est une foire, d’ailleurs, le mot « alasitas » signifie « achète-moi » en langue aymara.

Pendant des siècles, le culte des divinités autochtones a été interdit par les Espagnols. En Bolivie, la situation a changé après le siège de La Paz en 1781 par un groupe d'Aymaras conduit par Túpac Katari. Après avoir repoussé les Aymaras, le gouverneur Sebastian de Segurola a rétabli la célébration en l'honneur d'Ekeko en signe de bonne volonté. Cependant, il l’a déplacé au 24 janvier pour honorer en même temps la patronne de la ville, Notre-Dame de la Paix (Nuestra Señora de La Paz ), pensant que la vierge avait aidé les Espagnols à repousser une armée rebelle aymara de quarante mille hommes qui par deux fois en 1781 avait mis le siège devant la ville de La Paz.

Dans la culture amérindienne, Ekelo était célébré à l’occasion du solstice d’été, vers le 21 décembre, et non le 24 janvier comme en ont décidé les Espagnols. Il était représenté jadis sous la figure d’un petit bonhomme dodu et bossu pourvu d’un phalus disproportionné, symbole de fertilité. La communauté andine des Kallawayas, aujourd’hui encore, a conservé cette représentation. Mais le 24 janvier, à la Paz, l’effigie de l'Ekeko prend l’allure d’un petit homme, aux traits indigènes. Il est gros – il faut rappeler qu'il est le dieu de l'abondance, il ne peut donc pas être maigre – et porte le costume traditionnel bolivien, avec un bonnet andin. La figurine a la bouche ouverte pour y placer une cigarette allumée. La croyance populaire indique que si la cigarette n’est consommée qu’à moitié, elle n'apportera ni prospérité ni souhaits à celui qui l'offre. La miniature doit être installée au domicile de chaque personne et être surveillée tous les mardis et vendredis en changeant sa cigarette ou en lui offrant de l'alcool.

Durant la foire de l’Alasita, les visiteurs achètent des miniatures représentant de l’argent, des voitures, des maisons, du matériel de construction, des vêtements, de l’électroménager, de la nourriture … espérant que tout cela se fera réalité dans le futur. Le 24 janvier, des gens de toute la Bolivie viennent à La Paz pour acheter des versions miniatures des objets qu'ils souhaitent avoir ou réaliser au cours de l'année qui vient.

Même édulcorées, beaucoup de traditions précolombiennes ont connu un renouveau depuis la présidence Evo Moralès. L’Unesco a déclaré la Feria de las Alasitas, patrimoine culturel et immatériel de l'humanité, préservant même une tradition pré-hispanique typique des habitants des hauts plateaux andins.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 janvier 2023

Si on rêve d’avoir une maison, il convient de l’acheter d’abord en miniature et de la faire bénir dans l’espoir que le vœux se réalisera

Le parc urbain central de la ville de La Paz (photo Alvaro Montes)

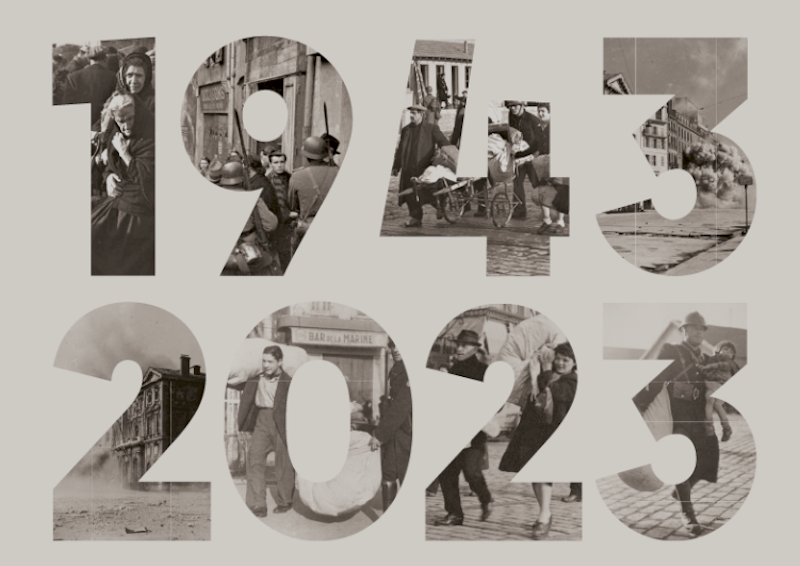

23 janvier : les 80 ans d’un crime longtemps occulté, la destruction des Vieux-Quartiers de Marseille

Après des décennies d’oubli, la ville de Marseille prend en charge la commémoration des rafles du Vieux-Port, de l'Opéra et de la destruction de quelque 1500 immeuble de ses Vieux-Quartiers, la déportation de ses habitants. Ce crime de guerre, fruit de la collaboration entre Vichy et l’occupant allemand, fait depuis 2019 l’objet d’une enquête pour crimes contre l’humanité…

Le samedi 23 janvier 1943, les troupes allemandes encerclent le quartier Saint-Jean, sur le vieux-Port de Marseille, entièrement bouclé. L’évacuation du quartier est immédiate, dans quelques jours, il sera entièrement détruit à la dynamite. La veille et le même jour, des rafles ont été opérées dans le quartier de l’Opéra, où vivent de nombreuses familles juives. Les 20 000 Marseillais ainsi raflés, enfants, femmes et hommes de tous âges, sont transférés, par tramways et camions, à la gare d’Arenc. Plusieurs trains les acheminent jusqu’à Fréjus, pressés dans des wagons à bestiaux, la plupart cadenassés. Le trajet dure toute la journée. À leur arrivée en gare de Fréjus, ils sont internés dans des camps désaffectés de l’armée coloniale.

Cette opération a été supervisée par Karl Oberg, chef de la SS en France et par René Bousquet, secrétaire général de la police du gouvernement français de Vichy. Les deux mêmes sont connus pour avoir organisé à Paris, la rafle du Vél’d’Hiv, en juillet 1942. Pour cette opération marseillaise, ils ont mobilisé près de 12 000 policiers, gendarmes, gardes mobiles français et aussi quelques membres du Service d’ordre légionnaire (la future Milice française) ainsi que, du côté allemand, 5 000 SS.

Après le débarquement allié en Afrique du Nord le 8 novembre 1942, Marseille est occupée dès le 12 novembre par les troupes allemandes qui arrivent en ville. Le 3 janvier 1943, des actions armées de la Résistance, notamment de la FTP-MOI, contre des lieux fréquentés par les occupants font de nombreux blessés. Des officiers et des soldats allemands sont tués. Des opérations de représailles sont immédiatement ordonnées par Himmler.

Les ruelles du quartier Saint-Jean qui serpentent des quais du Fort Saint-Jean jusqu’à la montée des Accoules sont réputées être un repaire de la Résistance, qui a investi un dédale de ruelles et d’immeubles enchâssés les uns sur les autres qui passait pour être un bastion de la pègre, de la prostitution, de la contrebande. De nombreux immigrés de toutes origines y vivaient.

D’après les chiffres du Mémorial de la Shoah, sur environ 20 000 habitants, 1642 habitants seront déportés hors de France, dont près de 800 juifs envoyés à Sobibor en Pologne (d’où aucun ne reviendra), tandis que ce sera Orianenburg-Sachsenhaussen pour plus de 700 autres - 200 juifs mais aussi 600 "suspects", des étrangers en situation irrégulière, des Tziganes, des homosexuels, des "vagabonds" personnes sans adresse fixe.

Le 1er février 1943, commencent les opérations de dynamitage du quartier Saint-Jean de Marseille qui durent plus de deux semaines, soulevant un épais nuage de poussière. 1 500 immeubles sont détruits et quatorze hectares de ruines, équivalant à 20 terrains de football, bordent désormais le Vieux-Port. 50 rues disparaissent de la carte. Il sera reconstruit après guerre notamment par Fernand Pouillon, mais il a perdu sa mémoire et ses habitants, morts ou éparpillés. Le traumatisme est tel que la chape de l’oubli va s’imposer pendant au moins un demi-siècle. Il faut attendre 1962 pour qu’une première plaque soit apposée sur la façade de l’immeuble à l’angle de la Grand-Rue et de la rue de la Guirlande. C’est là qu’ont commencé les premiers rassemblements, modestes et très peu médiatisés, chaque 23 janvier.

En 1973, un espace mémoriel est installée place Fortuné Sportiello (du nom d’un habitant du quartier Saint-Jean dont la famille atout perdu et qui s’est battu toute sa vie pour sa mémoire). Puis, en 1983, une autre place de l’Opéra. En 1995, pour le 50e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Ville de Marseille a souhaité rendre hommage aux victimes du nazisme en ouvrant un Mémorial des Camps de la Mort qui ne répond que très partiellement à la mémoire des habitants du quartier Saint-Jean, détruit. C’st le drame de la rue d’Aubagne, l’effondrement de deux immeubles, le 5 novembre 2018, qui fait remonter la mémoire de la destruction des quartiers du port.

Après la guerre, au terme d’un procès de trois jours, René Bousquet fut acquitté par la Haute Cour de justice. Il ne sera, finalement, inquiété par la justice qu’en 1991, inculpé de crimes contre l’humanité, mais pour la rafle du Vel’ d’Hiv. Il est mort assassiné chez lui par un déséquilibré, en 1993, sans avoir été condamné. Côté français, il y eut bien d’autres responsables : Antoine Lemoine, le préfet régional, Pierre Barraud, préfet délégué à la ville de Marseille, Maurice Rodelec du Porzic, l’intendant de police, René Chopin, préfet délégué des Bouches-du-Rhône,.. sont autant de complices du crime. Aucun ne sera condamné. Quant à l’Allemand Karl Oberg, lui sera emprisonné, puis libéré discrètement et finalement gracié en 1962, à la demande du président de Gaulle. La destruction du quartier Saint-Jean, la déportation de ses habitants, et l’assassinat d’une partie d’entre eux, elle fait enfin, depuis 2019, l’objet d’une enquête pour crimes contre l’humanité… Peut-être aboutira-t-elle avant que les derniers survivants ne disparaissent ?

À l'occasion des 80 ans de la commémoration des rafles du Vieux-Port, de l'Opéra et de la destruction des Vieux-Quartiers, la Ville de Marseille organise une cérémonie de la mémoire dimanche 29 janvier 2023 à partir de 10h devant l'Hôtel de Ville et à 16h, place de l’Opéra. Tous les Marseillais sont invités à assister à ce temps de recueillement et de souvenir.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 janvier 2023

Source de l’illustration : www.marseille.fr/

22 janvier : Paris et Berlin célèbrent avec modestie 60 ans d'amitié franco-allemande

Chaque 22 janvier, on célèbre une journée franco-allemande en souvenir du Traité de l’Élysée signé entre les deux pays le 22 janvier1963, également connu sous le nom de Traité de l’amitié franco-allemande.

Chaque 22 janvier, on célèbre la Journée franco-allemande (Deutsch-Französischer Tag) en souvenir du Traité de l’Élysée signé entre les deux pays le 22 janvier 1963, également connu sous le nom de Traité de l’amitié franco-allemande. Son ambition était d’ancrer la réconciliation entre les deux pays, 18 ans à peine après la guerre, au sein de la société, en particulier par le biais de la culture et des échanges de jeunes. Depuis, pas loin de 10 millions de jeunes Français et Allemands ont participé à ces programmes d’échange.

Le couple franco-allemand, moteur de l’EU, a été beaucoup galvaudé, dénoncé, même fantasmé, car pendant quatre décennies, il a été très souvent un ménage à trois : l’Allemagne s’abritant derrière les blocages des Britanniques pour freiner elle-même les avancés ou la France en appelant aux Anglais pour faire bouger les Allemands. Depuis le Brexit, le vieux couple se retrouve en tête à tête, avec ses hauts et ses bas. Après une période de grâce en 2020/21 : l’Allemagne a accepté de mutualisme les dettes européennes liées à l’épidémie). Aucun autre des petits pays dit frugaux (ou radins) n’a été en mesure de tenir tête au couple franco-allemand. Alors que l’Allemagne était en train de s’habituer à l’idée d’une possible indépendance stratégique de l’Europe, la guerre en Ukraine a rebattu les cartes. L’Allemagne, qui a retrouvé son protecteur américain, est plus que jamais tentée de faire cavalier seul… Après ses hauts et ses bas, la coopération franco-allemande demeure le moteur de l’Europe.

Le 22 janvier 1963, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ont signé le traité de l‘Élysée, l’acte de naissance notamment de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ). Mais, c’est 40 ans plus tard, en 2003, Jacques Chirac et Gerhard Schröder ont lancé la première Journée franco-allemande, le 22 janvier. Ce même jour, en 2019, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont renforcé la coopération étroite entre les deux pays, avec le traité d’Aix-la-Chapelle et décidé, entre autres, de fonder le Fonds citoyen franco-allemand. Ce 22 janvier 2023 marque le 60e anniversaire de la signature du traité de l'Élysée, il n’est pas prévu de grandes avancées à cette occasion, le contexte bilatéral, comme international, n’étant pas optimum. Le sommet franco-allemand qui devait avoir lieu en octobre 2021 a été annulé, faute d’accord entre les deux parties. Dispute de vieux couple qui ne divorcera jamais ?

Si sur le plan économique et stratégique, les deux capitales ont toujours un peu de mal à s’accorder, en revanche sur le plan symbolique le couple franco-allemand fonctionne bien. Le projet « Kultur Ensemble », né du traité franco allemand d’Aix la Chapelle (22 janvier 2019), prévoit la création, sur le modèle de l’Institut franco allemand de Ramallah (Palestine), de huit instituts culturels franco allemands (ICFA) : Le premier institut a été inauguré en juin 2021 à Palerme, en Sicile, où il accueille des artistes en résidence. À Bichkek (Kirghizistan), un bureau culturel commun a été mis en place en novembre 2021, et, à Erbil (Irak), l’installation des activités culturelles franco allemandes sur le site de la citadelle, monument historique classé à l’Unesco, est prévue en 2023.

On pourra lire : Ces Allemands qui font la France, Trois siècles d’immigration allemande en France, par Christine Ramel et Bruno Teissier

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 janvier 2023

Timbre français émis il y a 10 ans, à l’occasion du 50e anniversaire du traité de l’Élysée.

21 janvier : le Jour de la tête de veau ou la Mémoire de Louis XVI

C’est une tradition vieille de 229 ans qui est à nouveau honorée cette année, en France, celle d’organiser des banquets où l’on sert de la tête de veau, pour célébrer la décapitation de Louis XVI, le 21 janvier 1793.

C’est une tradition vieille de 229 ans qui est à nouveau honorée cette année en France, celle des banquets où l’on sert de la tête de veau, pour célébrer la décapitation de Louis XVI, le 21 janvier 1793. Il existe à Paris, un Club de la Tête de Veau, qui chaque 21 janvier, organise un banquet de ce type. Le restaurant Le Coq de la Maison Blanche, à Saint-Ouen, les a accueillis pendant des décennies, avant sa fermeture, récente. Dans plusieurs villes de province, également, la tradition de ces banquets républicains s’est poursuivie jusqu’à nos jours (interrompu seulement en 2021 pour cause de covid).

La tradition remonte à 1794, quand le citoyen Romeau proposa, pour remplacer les fêtes religieuses, d’organiser, chaque 21 janvier, des banquets servant de la tête de cochon et chaque 14 juillet, de déguster un gâteau en forme de Bastille. Le gâteau du 14 juillet n’a pas pris mais la tradition, bien française, du banquet républicain à cette date anniversaire, a survécu jusqu’à nos jours, sauf que l’on est passé au milieu du XIXe siècle du cochon au veau. La tête de cochon, c’était celle dont était affublé Louis XVI sous la plume des caricaturistes dans les premières années de la Révolution. La mode de la tête de veau est venue plus tard, d’Angleterre. Chaque 30 janvier, à Londres, les partisans de la monarchie constitutionnelle, y festoyaient à la tête de veau, arrosée de vin rouge pour célébrer la décapitation du roi Charles Ier, le 30 janvier 1649. L’habitude avait été prise de se moquer de ceux qui se rassemblaient chaque 30 janvier pour commémorer le décès de ce roi anglais catholique adepte d’une monarchie absolue. Cette cérémonie à la mémoire de Charles Ier est toujours organisée de nos jours au Banqueting House, mais le Calf’s head Club (club de la tête de veau) de Londres, créé pour se moquer, n’existe plus. Les Français, indécrottables républicains, ont adopté le symbole de la tête de veau, s’y sont tenus et l’on même parfois adapté. L’an dernier, la Cantine de Ménilmontant, à Paris, proposait un menu Tête de veau à la sauce gribiche, couscous vapeur à déguster pour se payer la tête de Bouteflika, le président algérien encore en place le 21 janvier 2020. En provinces, des confréries de la tête de veau et des associations de libres penseurs cultivent, eux aussi, la tradition républicaine héritée de la Révolution française.

Ces derniers acharnés de la République sont moins nombreux qu’il y a un siècle. La république est un fait acquis. Ils croisent parfois les derniers royalistes, formant un autre groupuscule, mais bien rodés pour les célébrations. Le patron du restaurant Le Coq de la Maison Blanche racontait qu’il recevait aussi, les 21 janvier, des royalistes qui sortent de la messe à la cathédrale de Saint-Denis sur le coup de 13 heures… Comme chaque année, ce 230e anniversaire est en effet l’occasion pour des personnes des beaux quartiers de la capitale de faire leur incursion annuelle dans le 93, car c’est à Saint-Denis que se trouve la nécropole royale. D’autres célébrations religieuses se déroulent en divers endroits, notamment à la Chapelle expiatoire à Paris, mais aussi, vers 10h, ainsi que place de la Concorde, lieu de l’exécution du roi. À 10h, une manifestation de l’Alliance royale à Saint-Germain l’Auxerrois, l’ancienne paroisse des rois de France. Toujours à Paris, le sanctuaire du catholicisme fondamentaliste, l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, donne elle-aussi sa messe. La province participe bien sûr aux célébrations annuelles : à Toulon, ancien fief royaliste, une messe de requiem est célébrée en l’église Saint-François-de-Paule, comme chaque année. À Marseille, c’est en la basilique du Sacré-Cœur, avenue du Prado qu’une messe est dite à la demande de l'Union Royaliste Provençale (une branche de l’Action Française) et du Souvenir Bourbonien. À paris, l’Action Française organise chaque 21 janvier une marche aux flambeaux partant de l’église Saint-Roch dans le 1er arrondissement. À Poitiers, c’est en l'église Notre-Dame-la-Grande… Cette semaine, les bouchers ont eu une demande accrue de têtes de veau, un peu partout en France. Qu’en pensent "Les entêtés de la tête de veau", une association créée en Corrèze, la région où Jacques Chirac a débuté sans carrière politique ?

Mais, si vous n’aimez ni les messes en latin ni la tête de veau, et que vous êtes tout de même adepte des cérémonies groupusculaires, vous pouvez vous tout aussi bien célébrer la mémoire de Lénine, mort lui aussi un 21 janvier. À Moscou, ils sont encore quelques milliers à se rassembler près de la Place Rouge où chaque année son mausolée est fleuri. Mais, en France, les hommages se font aujourd’hui très discrets. Son souvenir s’estompe, la plaque mentionnant le domicile parisien de Lénine a été enlevée récemment de la façade de l’immeuble du 4 rue Marie-Rose, dans le 14e où il habita.

Le 21 janvier est aussi l’anniversaire de la mort de George Orwell, en 1950… « Il y a assez de causes réelles de conflits pour ne pas les accroître en encourageant les jeunes gens à se lancer des coups de pied dans les tibias au milieu de rugissements de spectateurs en furie. » écrivait-il. Il avait raison.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 janvier 2023

Louis XVI affublé d’un corps de cochon, une caricature de 1792

20 janvier : il y a 50 ans, Amilcar Cabral, héros des indépendances africaines, était assassiné

Ce leader de la lutte contre la colonisation portugaise a été exécuté avant que la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, ses deux patries, obtiennent leur indépendance. Il fait figure de héros national pour ces deux pays comme pour l’ensemble du continent africain, l’extrême gauche lusophone et tous les mouvements anticoloniaux et décoloniaux.

Amílcar Cabral est né en 1924, à Bafatá Guinée portugaise (aujourd’hui Guinée Bissau) de parents originaires du Cap-Vert. C’est un héros africain des luttes pour l’indépendance, mais il est surtout célébré dans ces deux pays : le Cap-Vert et la Guinée-Bissau ont fait du 20 janvier (1973), anniversaire de son assassinat, la Journée des Héros (dia dos heróis).

Après des études d’agronomie à Lisbonne, il est retour à son pays en 1952 pour s’engager dans la lutte contre la présence coloniale portugaise, en lien avec le Parti communiste portugais. En 1956, il fonde dans la clandestinité, avec Luís Cabral, son demi-frère (futur président de la République de Guinée-Bissau), Aristides Pereira (futur président de la République du Cap-Vert), Abilio Duarte (futur ministre et président de l’Assemblée nationale du Cap-Vert), le PAIGC (Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap Vert).

Le PAIGC se bat contre l'armée portugaise sur plusieurs fronts à partir des pays voisins devenus indépendants bien plus tôt, la Guinée Conakry et le Sénégal, depuis sa province de Casamance. Avec le soutien politique et matériel du bloc soviétique, Amílcar Cabral parvient peu à peu à contrôler le sud du pays, mettant en place de nouvelles structures politico-administratives dans les zones libérées.

Dans la nuit du 19 au 20 janvier 1973, Amilcar Cabral, de retour d’une réception à l’ambassade de Roumanie, succombe à des rafales de balles d’un commando devant son domicile à Conakry, en Guinée, alors qu’il rentrait seul, en compagnie de son épouse, Ana Maria Cabral. Il ne verra pas l’indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert qui n’interviendront que le 10 septembre 1974, soit quelques mois après le 25 avril portugais.

Amílcar Cabral appartenait, comme beaucoup de dirigeants nationalistes de sa génération, à la petite bourgeoisie métis qui selon le régime instauré par le Portugal, était juridiquement des indigènes assimilés, c’est-à-dire disposant des mêmes droits que les Portugais. C’est en jouant sur les rivalités entre Noirs et Métis que les commanditaires de son assassinat qu’il ont inspiré l’exécution de Cabral par des membres du PAIGC. Un demi-siècle est passé et on ne connaît pas véritablement les commanditaires. On soupçonne la PIDE, la police politique de la dictature portugaise de l’époque avec sans doute des complicités en Guinée. Ce qui n’empêche pas ce pays de commémorer, lui aussi, le cinquantenaire de la mort d’Amilcar Cabral.

Aujourd’hui, Amílcar Cabral demeure un personnage mythique, tel un véritable Che Guevara africain, de nombreuses rues portent sont noms, ainsi que des lycées, partout en Afrique. Une compétition de football, la Coupe Amílcar Cabral, regroupe des pays de la sous-région (de la Mauritanie à la Sierra Leone en passant par le Mali).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 janvier 2023

Détail d’un timbre poste de la république du Cap-Vert émis en 1976

Plaque de l'avenue Amilcar-Cabral, Saint-Denis en Seine-Saint-Denis