L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

31 décembre : nuit de fête au Brésil en l'honneur de la déesse Lemanje

Au Brésil, la nuit du Nouvel an est une occasion supplémentaire de faire la fête. En particulier à Rio de Janeiro et à Salvador de Bahia où l’on célèbre Lemanja, la déesse de la mer selon les rites afro-brésiliens. On entre dans l’année 2023 avec un nouveau visage à la tête du pays.

Au Brésil, la nuit du Nouvel an (véspera de Ano Novo) est une occasion supplémentaire de faire la fête. La ville de São Paulo organise une course de la Saint-Sylvestre en plein centre-ville ; elle est devenue si célèbre qu’elle attire des champions d’autres pays et de toutes disciplines.

Le 31 décembre est aussi le jour où l’on célèbre Lemanja, la déesse de la mer selon les rites afro-brésiliens. Traditionnellement, dans toutes les villes du littoral et particulièrement à Rio, la foule se réunit sur la plage, toute vêtue de blanc. Certains prient et déposent dans des paniers des offrandes jetées à la mer : fleurs, miroir, parfums, et souhaits divers, écrits sur de petits morceaux de papier. À minuit, chacun fait un vœu ! Pour le voir se réaliser, on dit qu’il faut sauter tour à tour sept vagues. Attention, elles sont fortes à Rio.

La déesse Lemanja (ou Iemanjá ou encore Yemajá) est originaire du Nigéria, importée au brésil par la traite négrière. Sa visibilité est relativement récente, les cérémonies publiques ont débuté dans les années 1950 sur les plages de la Zona Sul de Rio. C’est seulement dans les années 1970 que le port de vêtements blancs à la fête du Nouvel An est devenu courant, lorsque les membres de candomblé ont commencé à faire leurs offrandes sur la plage de Copacabana. Sous Bolsonaro, les festivités se sont heurtée à l’hostilité du maire (évangéliste et pro-Bolsonaro) de Rio qui menaçait chaque année de les interdire. Marcelo Crivella, maire jusqu’en 2021, s’est contenté de réduire fortement les aides financières de la ville à l’organisation des cérémonies. C’est au contraire, Eduardo Paes l’ancien maire, revenu a pouvoir en 2021) qui avait déclaré patrimoine culturel les festivités dédiées à Iemanjá sur les plages de Rio.

La tradition de sauter les sept vagues au début de l'année, en faisant sept demandes différentes, est également liée à l’umbanda (la religion afro-brésilienne proche du candomblé). Le sept est un nombre kabbalistique qui, pour l’umbanda. Il représente Exu, fils de Yemanja. Il a également une relation avec les Sept Lignes d'Ombanda, concept d'organisation des esprits sous le commandement d'un orixás (divinité). Chaque saut, dans ce cas, serait la demande à une orisha différente. À Salvador de Bahia, haut lieu du culte de Iemanjá les festivités se poursuivent le 1er et le 2 janvier, en principalement à Rio Vermelho.

Des feux d’artifice lancent le début d’une nuit de danse et de musique dans tout le pays. On entre dans l’année 2023. Une nouvelle ère s’ouvre pour le Brésil avec le retour de Lula au pouvoir.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 30 décembre 2022

30 décembre : le jour de Rizal aux Philippines

La journée est fériée et chômée aux Philippines, en l’honneur d’un jeune homme exécuté par les Espagnols en… 1896. Il s’agit de José Rizal, son nom est partout dans le pays : université, rues, parcs… son effigie orne les billets de banque et les pièces de monnaies…

La journée est fériée et chômée aux Philippines, en l’honneur d’un jeune homme exécuté par les Espagnols en… 1896. Il s’agit de José Rizal, son nom est partout dans le pays : université, rues, parcs… son effigie orne les billets de banque et les pièces de monnaies. Jeune médecin, il est mort à 35 ans, mais il a eu le temps de fonder des hôpitaux et des écoles, de parcourir le monde, d’apprendre une vingtaine de langues, dont le français, d’écrire plusieurs romans, notamment pour dénoncer la tyrannie de l’occupation espagnole depuis trois siècles et demi. Ce n’est pas un révolutionnaire, mais les Espagnols, en le fusillant l’ont traité comme tel. De son vivant, son nom était brandi comme un emblème de la révolte. Après sa mort, il sera considéré comme un héros national. La résistance aux Espagnols va s’amplifier jusqu’à ce qu’ils soient chassés de l’archipel en 1898, avec l’aide des États-Unis, qui en profiteront pour imposer leur propre administration au pays, jusqu’en… 1946.

Ce sont les Américains qui ont encouragé le culte de ce héros national de peur de voir en émerger d’autres, plus radicaux. Le Jour de Rizal (Araw ni Rizal) est célébré depuis le 30 décembre 1898 comme un jour de deuil national. Afin de montrer qu'il était plus pro-philippins que les Espagnols, c’est le gouverneur général américain William Howard Taft qui a fait, en 1901, de Rizal un héros national philippin. L’année suivante, le 30 décembre est devenu un jour férié. C’est ce même jour, en 1937, que le tagalog a été promulgué langue nationale.

Les cérémonies du Rizal Day ont lieu au Rizal Park à Manille. Cela se déroule généralement tôt le matin, en principe sous la direction du président des Philippines (Rodrigo Duterte n’y a toutefois jamais participé). On procède à la levée du drapeau national sur le mât de l'indépendance (là où le drapeau philippin a été hissé le 4 juillet 1946, lorsque l'indépendance totale par rapport aux États-Unis a été enfin obtenue). Ensuite, c’est le dépôt d'une couronne au Monument Rizal. Le président fait aussi une adresse de fin d'année diffusée à la télévision.

Le 30 décembre est un jour symbolique. En 2000, des terroristes locaux liés à la Jemaah Islamyah, avaient perpétré une série d’attentats dans cinq zones du Grand Manille, faisant 22 morts et 100 blessés.

Ce jour étant situé entre Noël et le Jour de l’An, certains demandent que le jour férié soit déplacé au 19 juin (jour de la naissance de José Rizal) afin que les élèves et étudiants puissent participer aux cérémonies. La Chambre des représentants avait voté le changement en 2008, mais le Sénat a bloqué la réforme.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 décembre 2022

29 décembre : la Mongolie célèbre son indépendance

Depuis 2011, la Mongolie célèbre son indépendance le 29 décembre en souvenir de ce jour de 1911 où un chef religieux bouddhiste, d’origine tibétaine, a été proclamé empereur des Mongols. Ces derniers opteront 13 ans plus tard pour une république de type soviétique, mais celle-ci demeurera indépendante de la Chine et finalement de l’URSS, disparue il y a 31 ans.

Depuis 2011, la Mongolie célèbre son indépendance le 29 décembre en souvenir de ce jour de 1911 où un chef religieux bouddhiste, d’origine tibétaine, a été proclamé empereur des Mongols (Bogdo Khan). À Pékin la dynastie des Qing venait d’être renversée, la république de Chine allait être proclamée quelques jours plus tard. Encouragés par la Russie souhaitant étendre son influence à l’est, les Mongols en ont profité pour s’émanciper, tout au moins ceux de Mongolie extérieure, car la Mongolie intérieure reste sous la coupe des Chinois qui aujourd’hui s’appliquent à en effacer la culture. La Mongolie n’a pas réussi à se réunifier – sa partie orientale est sous la tutelle des Chinois depuis le XVIIe siècle – mais, au moins le pays existe sur la carte ce qui n’est pas le cas du Turkestan oriental, le pays des Ouïghours que la Chine appelle le Xinjiang.

Avant 2011, la Mongolie célébrait le 26 novembre, rappelant ce jour de 1924 où la Mongolie devenait le premier satellite de l’URSS. Cette date n’avait plus beaucoup de sens avec la disparition de l’URSS. Il a toutefois fallu vingt ans pour qu’elle soit remplacée par le Jour de l'indépendance de la Mongolie (Tusgaar Togtnoliin Üdür), même si cette indépendance a été très formelle puisque la Mongolie est passée de la tutelle chinoise à celle des Russes, laquelle n’a pris fin qu’à la chute de l’URSS, le 26 décembre 1991, il y a seulement 31 ans. La véritable célébration de l’identité mongole et de son indépendance est le Naadam qui se déroule pendant trois jours au mois de juillet et fait figure de fête nationale. Les températures estivales étant plus propices aux festivités que le froid glacial de ce 29 décembre.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 27 décembre 2022

28 décembre : le 1er avril des Espagnols et autres traditions

En Espagne, dans le monde hispanique et jusqu’aux Philippines, c’est le jour des farces, à l’instar du 1er avril dans d’autres pays. Derrière cette journée un peu folle se cache une référence biblique et une fête dédiée aux Saints Innocents.

En Espagne, dans le monde hispanique et jusqu’aux Philippines, c’est le jour des farces, à l’instar du 1er avril dans d’autres pays. De la plaisanterie anodine au véritable canular, cette journée de la malice est aujourd’hui incontournable. En Espagne, une grande soirée télévisée très populaire met en scène des farces faites à des personnalités du showbiz. C’est l’occasion d’un gala de charité destiné à collecter des fonds pour différentes organisations qui se consacrent au traitement des problèmes des enfants. Au Mexique, les journaux participent à la fête en publiant de fausses nouvelles sur un ton ironique ou humoristique.

Cette fête est connue sous le nom de Jour des Saints Innocents (Día de los Santos Inocentes), référence biblique à la mise à mort de tous les enfants de moins de deux ans nés à Bethléem sur ordre du roi Hérode le Grand. Cette légende a profondément marqué le discours religieux catholique et inspiré de nombreux peintres. On raconte que des mages se sont présentés à Hérode en lui demandant où était le futur roi des Juifs qui venait de naître. Celui-ci craignant pour son trône envoya des soldats passer par l’épée tous les nouveau-nés. L’Église catholique se souvient de ce massacre chaque 28 décembre. Au Mexique, c’est même considéré comme l'une des fêtes religieuses les plus importantes. Chaque paroisse la célèbre à sa manière, des cadeaux (vêtements) et de la nourriture (souvent des bonbons) sont offerts ce jour-là à l’enfant Jésus. Dans certaines villes espagnoles, la célébration prend l’allure d’un carnaval.

En France, la tradition de la « fête des fous » a disparu, mais on en trouve des traces dans des récits comme celui de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Les origines de cette fête sont bien antérieures puisqu’on les fait remonter aux Saturnales de l’époque romaine (rythmées par le calendrier julien).

Le matin du 28 décembre, en Carinthie et en Styrie (Autriche), les enfants (de moins de 12 ans) vont traditionnellement de maison en maison en souhaitant santé et bonheur pour le Nouvel An en chantant « Schapp, schapp, frisch und g'sund, s'ganze Jahr gsund bleibn, nit klunzn nit klagn, bis i wieder kumm schlagn. » ["Snap, snap, frais et en bonne santé, restez en bonne santé toute l'année sans vous plaindre jusqu'à ce que je revienne frapper à la porte."] En échange, ils reçoivent des bonbons ou quelques sous. Ils doivent toutefois être de retour chez eux avant midi, sous peine d’être tués nous dit cette très ancienne coutume qui s’est perdue dans le reste du monde germanique. En Carinthie, elle est connue sous le nom de Schappen et en Styrie de Frisch & Gsund. Autrefois, la tradition voulait que les enfants frappent symboliquement avec une petite branche les adultes des maisons visitées. L’Église a fait de cette tradition une punition symbolique des adultes pour le massacre ordonné par Hérode. La tradition païenne, les enfants participaient, sans le savoir, à une magie favorisant la fertilité.

La fête des Saints Innocents est également connue sous le nom de Childermas ou Messe des Enfants. Certains considèrent le 28 décembre comme l’un des jours les plus malchanceux de l’année, c’est pourquoi on évite ce jour-là de lancer de nouveaux projets.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 27 décembre 2022

27 décembre : la Journée internationale de la préparation aux épidémies

La propagation du Covid-19 a mis en évidence une absence d'anticipation en matière d’épidémie. C’est pour faire prendre conscience de cet état de fait que l’Assemblée générale de l'ONU a adopté, début décembre 2020, une résolution faisant du 27 décembre la "Journée internationale de la préparation aux épidémies ».

La propagation du Covid-19 a mis en évidence une absence d'anticipation en matière d’épidémie. C’est pour faire prendre conscience de cet état de fait que l’Assemblée générale de l'ONU a adopté, début décembre 2020, une résolution faisant du 27 décembre la Journée internationale de la préparation aux épidémies.

C’est à la fin de l’année 2019 que la maladie à coronavirus 2019 (dite COVID-19) est apparue à Wuhan, dans la province de Hubei (en Chine centrale), pour ensuite se répandre rapidement dans le reste du monde. La date anniversaire de la révélation de l’épidémie est assez floue (fin novembre ou mi décembre 2019), par hasard, elle convient à la France qui a découvert, rétrospectivement, qu’elle avait eu sur son territoire, un premier cas positif au Covid-19, le 27 décembre 2019.

Les coûts ont été catastrophiques. Des millions de vies ont été perdues et des centaines de millions de personnes sont tombées malades. Les économies ont été mises à genoux, les systèmes de santé ont été mis à rude épreuve et des milliers de milliards de dollars ont été engloutis. La réalisation des objectifs de développement durable a été rudement compromise. Et les pays en développement ont souvent été abandonnés à leur sort, se voyant hélas refuser les vaccins, les tests ou les traitements dont ils avaient besoin pour protéger leurs populations.

Le COVID-19 ne sera pas la dernière épidémie ou pandémie que connaîtra l’humanité. La communauté mondiale doit tirer les dures leçons de la COVID-19. Elle doit améliorer la surveillance pour détecter et suivre de près l’évolution des virus à potentiel épidémique. Pour cela, il faut des systèmes de santé plus résilients, soutenus par une couverture sanitaire universelle et des personnels de santé bien formés, bien équipés et bien rémunérés.

Alors que la Chine fait, actuellement, face à une flambée des contaminations après l’abandon de sa politique zéro Covid, les différents pays du monde doivent travailler de concert pour éviter les conséquences désastreuses de l’année 2019.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

26 décembre : la Saint-Étienne, la fête qui prolonge Noël

La Saint-Étienne est fériée dans tous les pays protestants ainsi que dans quelques pays catholiques et orthodoxes. C’est une fête d’origine païenne en lien avec le solstice d’hiver, devenue une célébration du mercantilisme et une occasion de rencontres sportives.

D’origine païenne, Noël a toujours été une fête plus importante dans les mondes germanique et celtique que dans le monde latin, la célébration s’y fait sur deux jours si bien que la Saint-Étienne est un jour férié dans tous les pays protestants ainsi que dans quelques pays catholiques (Irlande, Luxembourg, Pologne…). En France, le 26 décembre n’est férié qu’en Moselle (Schdéffesdaa) et en Alsace (Steffesdaa) ; c’est un héritage de leur annexion par l’Allemagne entre 1871 et 1918, où le Stefanitag est férié. En Suisse, la Saint-Étienne n’est pas fériée dans les cantons francophones. Dans le monde latin, la journée n’est fériée qu’en Italie, Catalogne et Baléares. C’est aussi le cas de certains pays orthodoxes (Grèce, Roumanie, Bulgarie).

Chaque 26 décembre, on célèbre saint Étienne, un prédicateur juif du Ier siècle qui passe pour avoir été le premier martyr du christianisme. Il a été accusé de blasphème, reconnu coupable par les autorités juives et lapidé à mort. Les Grecs le dénomment Stéphanos (Στέφανος, « le Couronné »). Bonne fête donc aussi aux Stéphane, Esteban, Steve, Stefanos, Étiennette, Stéphanie, Steffi, Fanny, Fanette...

En Catalogne, la Saint-Étienne (Sant Esteve) est une fête traditionnelle célébrée avec un grand repas. Celui-ci comprend généralement des cannellonis permettant de recycler les restes du repas de Noël (généralement de la dinde ou du chapon).

En Autriche, en Bavière et en Suisse alémanique, les coutumes de la fête prévoient la bénédiction des chevaux et des promenades à cheval lors de cérémonies. Localement, Stephen est le saint patron des chevaux.

En Irlande, le 26 décembre est connu sous le nom de Wren Day (Lá an Dreoilín). Des coutumes d’origine celtique, sans doute liées au solstice d’hiver, invite à se déguiser d’un costume de paille pour parader dans les villages après avoir capturé un roitelet (wren). Cet oiseau est connu pour son habitude de chanter même au milieu de l'hiver, ce qui en a fait un symbole de la continuité de la nature même au cœur de la saison la plus froide. En hiver, le roitelet se fait entendre dans les ajoncs, d’où la paille répandue aujourd’hui dans les rues des villages de la péninsule de Dingle, en Irlande, qui ont gardé vivante cette coutume festive, sauf que de nos jours, on ne capture plus les roitelets pour les exhiber de maison en maison.

Les gens, ainsi déguisés de paille sont connus sous le nom de wrenboys ou de mummers. Ils peuvent aussi s’habillent de vieux vêtements et aller de porte en porte, chantant, dansant et jouant de la musique, en échange d’un petit cadeau ou quelques sous. En effet, dans le monde anglo-saxon, St Stephen's Day, le 26 décembre est appelé Boxing Day. Au XIXe siècle, nombre d'églises conservaient l'argent de la quête dans des boîtes, qui étaient ouvertes le jour de Noël. Le lendemain, l'argent était distribué aux nécessiteux. C’était aussi le jour où les familles riches autorisaient leurs domestiques à rendre visite à leurs familles le lendemain de Noël et donnaient à chacun une boîte contenant des cadeaux et un peu d’argent. Boxing Day a pris aujourd’hui un tout autre sens…

En Afrique du Sud, le 26 décembre est appelé Day of Goodwill. C’est le Family Day au Vanuatu, le National Day of Thanksgiving aux Îles Salomon…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 décembre 2022

Dans un village d’Irlande, comté de Kerry

Bénédiction des chevaux à la sortie de la messe, en Carinthie

La lapidation de saint Étienne, œuvre d’Annibale Carracci (début XVIIe siècle), Le Louvre

25 décembre : la crèche de Noël du XXIe siècle, un objet politique plus que religieux ?

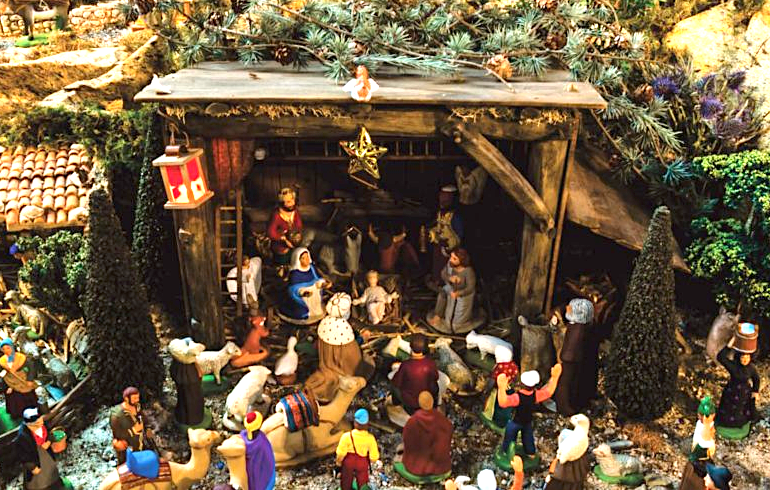

En France, une tradition est en train de naître, celle des crèches de Noël installées dans les mairies d’extrême droite. Jusqu’à la fin du XXe siècle, les crèches étaient installées dans les églises ou chez les particuliers, à partir de l’invention en Provence, des santons de petite taille en terre cuite, il y a deux siècles.

En France, une tradition est en train de naître, celle des crèches de Noël installées dans les mairies et hôtels de département ou de région. Ceci est le fait de toute une extrême droite qui a fait du non-respect de la loi de la République un élément le son combat politique. L’interdiction d’apposer des signes religieux dans les lieux publics est en effet stipulé dans l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905. L’argument de cette droite identitaire, de Wauquier à Alliot, qui transgresse loi chaque année depuis les années 2010, est la défense de traditions séculaires. Non seulement, Celle-ci sont totalement inventées, il n’y a jamais eu de crèche en France dans les mairies même avant la loi de 1905 les interdisant. Mais le paradoxe c’est que cet activisme politique s’est développé dans des régions très largement touchées de manière précoce par la déchristianisation. Beaucoup de ces municipalités d’Occitanie comme Béziers ou Beaucaire, qui se placent chaque année hors la loi, ont eu pendant des décennies des maires communistes qui, on se doute bien, n’ont pas joué avec ce genre de symbole.

Au Moyen Âge, les crèches étaient vivantes et se tenaient dans les églises, mais ces saynètes jouées par des bénévoles donnaient parfois lieu à des débordements qui ont amené le Vatican à encourager leur remplacement par des santons. C’est au XVIe siècle, dans le cadre de la Contre-Réforme, que cette pratique a été encouragée par l’Église qui voulait recentrer l’événement sur la naissance du Christ et l’éloigner de certains rites païens qui subsistait. Les crèches vivantes deviennent progressivement des crèches avec personnages colorés en miniature, faits de carton bouilli ou de terre cuite. Encouragée par Ignace de Loyola (fondateur de la Compagnie de Jésus) comme un élément de propagande, sublimée par les artistes baroques napolitains aux XVIIe et XVIIe siècles, la crèche de Noël a été popularisée en France par l’invention marseillaise des santons, dans la première moitié du XIXe siècle. Elle est à l’honneur dans beaucoup d’églises, particulièrement durant la messe de minuit, point d’orgue de cette fête de la Nativité. La petite taille des santons de Provence a permis aux particuliers d’installer des crèches chez eux. Les marchés aux santons d’Aubagne, Marseille et Aix-en-Provence attirent plusieurs dizaines de milliers de personnes même si aujourd’hui, cette représentation un peu naïve de la Nativité disparaît progressivement du décor familial de la fête de Noël, sauf en Provence où la tradition reste très vivante. Ce matin de Noël, les chrétiens se seront appliqués à placer Jésus dans la crèche familiale, il leur faudra attendre encore quelques jours avant d’y mettre les Rois mages.

L’État a longtemps préféré ignorer ces manifestations de municipalités d’extrême droite, jusqu’à ce que le Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative, saisie par des associations laïques, tranche en faveur d’une interdiction des crèches de Noël dans les bâtiments publics, « sauf si des circonstances particulières montrent que cette installation présente un caractère culturel, artistique ou festif ». Certains élus, comme Laurent Wauquier profiteront de la brèche ainsi créée en organisant des expositions de santons même dans des régions, comme Auvergne-Rhône-Alpes où les santons ne sont absolument pas une tradition locale. À Béziers, Robert Ménard dont la municipalité est frappée chaque année d’une interdiction, a placé des roulettes sous sa crèche afin de la faire sortir du bâtiment de la mairie dès que la sanction tombe. À Perpignan, la ville dirigée par Louis Alliot, on préfère payer des pénalités plutôt que de céder à l’injonction administrative « venue de Paris ».

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 décembre 2022

Crèche provençale dont les santons en terre cuite peinte ont été inventés autour de 1800

24 décembre : les Libyens célèbrent une indépendance très virtuelle

C’est un pays complètement éclaté et occupé par plusieurs forces étrangères qui célèbre aujourd’hui le 71e anniversaire de son indépendance. Des festivités sont prévues, organisées chacune de leur côté par les deux gouvernements rivaux, sous l’œil des puissances occupantes qui n’ont aucun intérêt à ce que la Libye recouvre un jour son indépendance.

Officiellement, en Libye, c’est le Jour de l’indépendance (عيد الاستقلال) et la fête nationale. Mais ce 24 décembre marque également le premier anniversaire du report des élections générales qui devaient se tenir le 24 décembre 2021, pour le 70e anniversaire de l’indépendance. Elles n’ont pas eu lieu et il y a bien peu de chance qu’elles soient organisées prochainement. Le pays aujourd’hui est complètement éclaté et occupé par plusieurs forces étrangères.

Le 24 décembre 1951, le roi Idriss Ier proclamait l’indépendance du pays, jusque-là occupé par les Anglais et les Français qui avaient chassé les Italiens. La Libye devenait le premier État indépendant du Maghreb. En 1949, l’ONU s’était prononcé en faveur de son indépendance, l’année suivante, une assemblée avait été élue. Celle-ci avait désigné Idriss al-Senoussi, chef de la puissante dynastie des Senoussi, souverain de la nation sous le nom d’Idris 1er. Le pays retrouvait sa liberté formelle après exactement quatre siècles de tutelle étrangère, turque (à partir de 1551) puis italienne (à partir de 1911). La pleine indépendance économique n’est toutefois venue qu’avec la découverte du pétrole, à partir de 1959, et sa totale indépendance politique, après le coup d’État du colonel Kadhafi, en 1969. C’est lui qui a été renversé en 2011 par une révolte populaire, lourdement appuyée par une intervention étrangère (française, anglaise, américaine…). Entre ces deux dates le pays, devenu très riche, a joui de quatre décennies d’une réelle indépendance, sans doute les seules de toute son histoire mais pendant ces années florissantes, la Libye n’a eu qu’un rôle le plus souvent perturbateur, voire terroriste, sur la scène régionale. Au dictateur fantasque et dangereux a succédé un chaos non moins préoccupant.

Aujourd’hui, après des années de guerre civile, la Libye demeure éclatée entre l’est, l’ouest et le sud rebelle. À L’ouest, en Tripolitaine, siège un gouvernement reconnu par l’ONU qui ne survit que grâce à l’aide militaire massive de la Turquie, laquelle a repris pied en Libye après un siècle d’absence et fait de ce pays un pion de sa stratégie méditerranéenne. À l’Est, en Cyrénaïque, siège le Parlement ainsi qu’un contre gouvernement dirigé par Abdul Hamid Dheibah, soutenu l’Égypte, armée par les Saoudiens et les Émiraties et épaulé par des mercenaires russes installés par Moscou (les sinistres milices Wagner). Au Sud, au Fezzan, le monde tribal a repris le dessus et les minorités non arabes ont reconquis leur liberté d’action, appuyées, les unes par le Soudan, les autres par le Tchad ou l’Algérie…

La signature d'un cessez-le-feu négocié par l'ONU en octobre 2020 avait ouvert la voie à des élections prévue le 24 décembre 2021. Elles ont été reportées en raison d'un désaccord sur la base juridique du vote. En août 2021, le parlement de l'Est a choisi un nouveau gouvernement dirigé par Dheibah, mais le Premier ministre qui siège a Tripoli, Mohammed Menfi, soutenu par la communauté internationale et l’ONU, a refusé de se retirer. C’est un pays éclaté et dépendant de forces étrangères, qui célèbrent aujourd’hui sa fête nationale. Cette date du 24 décembre avait été effacée du calendrier officiel de 1969 à 2011, sous le règne de Kadhafi. L’ancien dictateur ne fêtait que l'anniversaire du coup d’État qui l’avait porté au pouvoir, le 1er septembre 1969.

Ce 24 décembre, des célébrations sont néanmoins organisées à Tripoli, notamment cette année, au planétarium, à destination des enfants, sous le titre « Notre indépendance à travers les yeux de nos enfants ». Du côté du gouvernement de l’est libyen, on a décrété deux jours de festivités. Exceptionnellement, ce dimanche 25 décembre sera un jour férié. En Libye de puis Kadhafi, c’est le vendredi, le jour de repos hebdomadaire et Noël n’est pas fêté.

Beaucoup de Libyens n’ont qu’un rêve aujourd’hui, c’est le retour de la paix, de la prospérité – ce pays peu peuplé est très riche –, et peut-être aussi celui d’une indépendance véritable. Leur crainte est que les présences étrangères ne s’éternisent et que le pays demeure divisé et occupé ad vitam aeternam, comme l’est l’île de Chypre dont l’exemple est très peu rassurant pour l’avenir du pays. Ankara a décidé de prolonger sa présence militaire en Libye. Au nord de Chypre, l’armée turque va bientôt fêter son demi-siècle d’occupation. Au Sud de l’île, les Anglais sont présents depuis beaucoup plus longtemps encore. En Libye, depuis que la conquête de Tripoli par Haftar a été finalement sabotée par les Russes de peur que les Américains ne s’en mêlent, un équilibre des forces s’est établi entre Ankara et Moscou. Qui a intérêt à la réunification du pays et à rendre à la Libye son indépendance ?

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 décembre 2022

Timbre émis à l’occasion du 10e anniversaire de l’indépendance

23 décembre : les Islandais préparent Noël

Pour les Islandais, c’est aujourd'hui la Saint-Thorlak, du nom d'un évêque du XIIe siècle, l’unique saint du pays. Ce jour marque localement le début des préparatifs de Noël. On nettoie toute la maison et on prépare le fameux hangiket, plat à base de mouton fumé, qui sera consommé pour le réveillon.

Pour les Islandais, c’est aujourd'hui la Saint-Thorlak, du nom de Thorlakur Thorhallsson (Þorlákur Þórhallsson), un évêque du XIIe siècle dont les Islandais ont fait leur saint patron, mais le Vatican a attendu 1984 pour le reconnaître. La principale coutume est de manger un simple repas de skata, la raie faisandée, plat traditionnel du 23 décembre en Islande pour marquer le deuil de l’unique saint du pays.

Ce jour marque aussi localement le début des préparatifs de Noël qui est connu en Islande sous le nom de Jól (ou Yule), l’ancien nom des fêtes de fin d’année liées au solstice d’hiver. On nettoie toute la maison et on prépare le fameux hangiket (ou Hangikjöt), plat à base de mouton fumé, qui sera consommé pour le réveillon. L'arbre de Jól (Noël) est généralement décoré ce jour-là. C'est également une grande journée de shopping pour les cadeaux de dernière minute, les magasins restant ouverts jusqu'à minuit.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 décembre 2022

22 décembre : l’anniversaire de l’armée populaire du Vietnam

C’est dans un Vietnam occupé à la fois par les Français et les Japonais, le 22 décembre 1944, qu’une première brigade armée du Việt Minh a été créée. Cet anniversaire est aujourd’hui célébré comme la Journée de La Défense nationale du Vietnam.

Dans un Vietnam occupé à la fois par les Français et les Japonais, le Việt Minh, un front de résistance vietnamien formé autour du Parti communiste, tente d’obtenir l’indépendance du pays. En septembre 1944, la décision est prise de lancer la lutte armée et Hô Chi Minh, un des dirigeants du PC, demande à Vo Nguyen Giap de former des brigades de propagande armée. La première brigade, forte de 34 hommes sommairement armés, est créée le 22 décembre 1944, dans la forêt du district de Nguyen Binh, province de Cao Bang. Ainsi est née l'Armée populaire vietnamienne (APV) dont on fête aujourd’hui le 78e anniversaire. C’est la Journée de l'Armée populaire (ngày quân đội nhân dân).

Le slogan de l'APV, inscrit sur le son drapeau, est « Déterminé à gagner » (Quyết thắng). Elle a tenu parole. Cette armée, toujours victorieuse, a vaincu les Français (1954), les Américains (1975) et même les Chinois (1979). Le Vietnam est aujourd’hui une puissance militaire redoutée dans la région et sa population est régulièrement entrainée à la défense du pays.

Le 22 décembre est appelé, Journée de la Défense nationale (Ngày quốc phòng) depuis 1989, année de l’évacuation du Cambodge, la dernière intervention de l’APV. La fête est observée dans tout le pays avec des discours publics évoquant l’héroïsme du peuple vietnamien, des cérémonies solennelles, des défilés militaires, des concerts et des spectacles… Malgré son importance, la Journée de l'Armée populaire n'est pas un jour férié, c'est simplement une célébration.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 décembre 2022

Le traditionnel défilé militaire

Vo Nguyen Giap (debout) avec Hô Chi Minh

La journée est l’occasion de faire visiter les casernes aux enfants des écoles.

Cet anniversaire est l’occasion de faire la fête, ici en Allemagne, en 2022, dans la communauté vietnamienne.

22 décembre : la fameuse loterie de Noël des Espagnols

Le tirage de Noël (El Gordo de Navidad) du 22 décembre en Espagne est la plus grande loterie du monde et l’une des plus anciennes.

S’il est une institution immuable en Espagne, c’est la loterie de Noël dont le tirage est organisé chaque année le 22 décembre. Le nombre de billets vendus est en hausse par rapport à l’an dernier et on totalise 3,5 milliards d’euros à répartir. Comme le Trésor public en prélève 30%, la somme mise en jeu est de 2,4 milliards d’euros. Les premiers prix sont de 4 millions d’euros, mais les chances de gagner sont limitées car vous serez sans doute plus de 20 millions à avoir acheté un billet. Ce serait aujourd'hui la plus grande loterie du monde. Presque toutes les familles espagnoles participent à cet événement national. Le billet coûte 200 euros, mais on peut acheter un dixième de billet, à 20 euros.

Depuis plusieurs semaines, la presse élabore des pronostics. Le chiffre apparaissant le plus souvent serait le 5, qui l’a emporté 32 fois en 127 ans d’existence de la loterie de Noël. La finale 85 serait sortie 7 fois gagnante… Certains numéros de séries sont très convoités lors des ventes sur internet. Cette année c’est le 14320 qui a été le plus demandé, il a été épuisé en 48h lors des ventes de billets en ligne. Pourquoi ce numéro ? Parce qu’il correspond à la date de 14 mars 2020, jour où le gouvernement a décrété l’état d’urgence sanitaire ! Comme quoi, une mauvaise nouvelle peut aussi porter chance. Du moins, on l’espère ! L’an dernier, c’était la date de l’exhumation, tant attendue, du dictateur Franco… En 2020, le 31120 a aussi été très demandé, c’est le jour où le premier cas positif de la covid a été confirmé en Espagne ; comme le 21520 (le premier jour, le masque est devenu obligatoire sur la voie publique) ou le 03820 (le jour où le Juan Carlos a annoncé qu’il quittait le pays)… Si on ne fait pas figurer l’année, on a aussi le 02511 (le jour de la mort de Diego Armando Maradona) qui s’est arraché ou encore, le 01711 (le jour où l'Espagne a battu l'Allemagne 6-0)… toutes les nouvelles, bonnes comme mauvaises, sont un moyen de tenter sa chance. Bien sûr, comme dans toutes les loteries, certains se contentent de tenter leur chance avec leur date de naissance ou de celle de leurs enfants. Cette bourse aux bons numéros, est un résumé de toutes les passions du moment dans le pays.

À l’inverse, les superstitieux devraient éviter certaines fins de série, car il n'est jamais tombé de numéros qui se terminent par 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67 , 78 et 82. De plus, le 1 est la fin la moins chanceuse, puisqu'il n'est sorti que 8 fois. On notera également qu’aucun jackpot n'a jamais commencé par 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, 67 à 75, 77 ou même des nombres entre 80 et 99…

On raconte que cette tradition remonterait au règne de Carlos III, lorsqu’un premier tirage a été organisé, en 1763, pour récolter des fonds pour les hôpitaux et les œuvres caritatives. La Lotería est une institution depuis 1812, elle a été créée pour renflouer les caisses de l’État. Ce qui fonctionne très bien puisque qu’en 2020, l’État espagnol empochera plus d’un milliard d’euros, soit vingt fois plus que ce plus que rapporte le téléthon en France ! Le tirage de Noël (El Gordo de Navidad), tel qu’il existe aujourd’hui, existe que depuis 1892. Et il n’a jamais cessé, même pendant la guerre civile. Toutefois, en 1938, deux tombolas avaient eu eu lieu : une républicaine, à Barcelone; et une autre, pour camp fasciste, à Burgos.

Depuis 2011, le tirage se déroule au Teatro Real de Madrid, il est effectué par des élèves du Colegio de San Ildefonso (une école fondée en 1543 qui accueille des orphelins). Il aura lieu mercredi : débutera dès 9 heures et durera environ 4 heures. Il est bien sûr diffusé en direct à la télévision (sur la première chaîne de la RTVE). Le résultat est publié sur internet 45 minutes plus tard.

Le site pour savoir si vous avez gagné : www.laloterianavidad.com/buscar-numeros/

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 décembre 2022

21 décembre : Yule, l’ancienne fête germanique du solstice d’hiver, qui inspire Noël

Dans l’hémisphère nord, le solstice d’hiver se produit ce soir à 22h30 (heure de Paris), il est à l'origine d’une fête païenne, Yule, dont les principaux symboles ont été récupérés par la fête de Noël, à commencer par le culte de l’arbre décoré de lumière.

Dans l’hémisphère nord, le solstice d’hiver se produit ce soir à 22h30 (heure de Paris), il est à l'origine une fête païenne, Yule ou Yuletide, célébrée par les peuples germaniques dont l’essentiel des symboles occupe aujourd’hui la fête de Noël, à commencer par le culte de l’arbre décoré de lumière. L’ancien nom de la fête a été conservé en Scandinavie où le jour de Noël, on se souhaite « God jul ! » (« Joyeux Noël ! »)

On retrouve l’arbre dans la symbolique de la bûche de Noël, perpétuée sans les régions francophones sous forme de pâtisserie depuis le milieu du XXe siècle. Jadis, il était de coutume de placer une très belle bûche dans la cheminée, en fait un grand bloc de bois qui devait brûler 12 jours et 12 nuits afin de perpétuer la lumière qui faisait défaut en ce cœur de l’hiver. À Riga, en Lettonie, on conservé la coutume de trainer une grande bûche dans les rues de la ville et pour finir de la brûler, sur la place Doma, et ainsi voir partir en fumée les problèmes de l’année écoulée.

En Allemagne, les quatre bougies de la couronne de l’Avant, qui rappelle le chandelier d’Hanoucca des juifs ashkénazes, sont là pour souligner l’importance de la continuité de la lumière que l’on craignait, un peu chaque hiver, de ne jamais voir revenir. La hanoukia ne comporte que 8 bougies, symbole repris par les Chrétiens avec l’octave de Noël, mais pour les peuples germaniques, c’était une série de 12 nuits dangereuses et perturbées qu’il s’agissait d’affronter.

La maison était jadis décorée de plantes à feuilles persistantes comme le gui et le houx, symbole de continuité de la nature, car il fallait se persuader que tout allait renaître au printemps. Ces éléments décoratifs ont été conservés pour symboliser le temps de Noël.

Un autre symbole qui a persisté en Scandinavie, mais n’a pas atteint le monde latin, c’est la chèvre de Yule (Julbock). Dans la mythologie antique, la chèvre était liée au dieu Thor qui montait un char tiré par deux chèvres nommées Tanngrisnir et Tanngnjóstr. Aujourd’hui, elles se contentent de tirer le traîneau du père Noël et de distribuer des cadeaux. On trouve ces petites chèvres, en paille comme il se doit, chez Ikea au rayon déco de Noël. En Suède, la ville de Gävle installe chaque année sur la place centrale un Julbock géant en paille, 13 mètres de haut, 7 mètres de long et pèse environ 3,5 tonnes. La paille est aujourd’hui imprégnée d'un retardateur de feu pour éviter que de petits malins y mettre le feu comme cela a été le cas plusieurs années de suite car par tradition, la période est synonyme de chahut. Cette chèvre géante rappelle aussi le bouc fertilisateur qui selon la légende ancienne passait de maison en maison pendant cette période un peu folle. Ce bouc était de bon augure tout en faisant un peu peur. D’ailleurs dans les villages, il était d’usage que des jeunes gens se déguisent en bouc le 21 décembre pour provoquer une sorte de carnaval avant l’heure.

Le christianisme s’est efforcé de canaliser toutes ces coutumes en plaçant la fête de Noël à cette période afin aussi de remplacer le culte du dieu romain Sol Invictus ou celui du dieu Mithra importé d’Orient. L’Église a, dès l’origine, célébré une octave de Noël, mais dans le monde germanique, on est resté attaché aux symboles 12 nuits. Le célèbre chant de Noël anglais The Twelve Days of Christmas rappelle cette tradition que l’Église a aussi reprise à son compte d’autant plus facilement que ces douze jours, à partir du 25, conduisent à la veille de l’Épiphanie.

On retrouve des fêtes du solstice d’hiver dans toute l’Europe et l’Orient ancien. En Iran par exemple, elle porte le nom de Yalda et est héritée de la religion zoroastrienne qui vouait un culte à la victoire de la lumière sur les ténèbres. Cette fête du 21 décembre a survécu à l’islamisation du pays. L’évènement a perdu sa valeur religieuse au fil des siècles et est devenu une occasion sociale permettant de se retrouver en famille ou entre amis. La télévision officielle et la radio de la république islamique offrent des programmes spéciaux à cette occasion, même si ce jour n’est pas officiellement férié.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 20 décembre 2022

Le bouc, assagi, s’est mis au service du Père Noël

Sapin, bûche, houx…

Le Julbock géant de Gävle, en Suède. En 2021, il avait une nouvelle fois péri dans les flammes.

21 décembre : l'anniversaire de Staline, gloire de la Russie éternelle

À Moscou, la manifestation organisée par le parti communiste rassemble quelques milliers de personnes, pas uniquement de vieux nostalgiques de son régime. Beaucoup de jeunes y participent. D'année en année, elle connaît un succès croissant fortement encouragé par le régime de Poutine.

En Russie, le dictateur est revenu vraiment en grâce depuis quelques années. À Moscou, la manifestation organisée par le parti communiste rassemble quelques milliers de personnes, pas uniquement de vieux nostalgiques de son régime. Beaucoup de jeunes y participent. D'année en année, elle connaît un succès croissant. L'extrême droite voue elle aussi un culte à ce personnage qui avait fait de la Russie l'une des deux grandes puissances mondiales. Petit à petit, le voilà réhabilité par le régime de Poutine, même s'il ne l'avoue pas ouvertement. Il a été devancé par la population russe qui admet avoir une image plutôt positive de l'ancien leader communiste. Poutine qui ne critique jamais Staline, lui sait gré de la grandeur de la Russie à l’époque de son règne, au mépris de 10 à 20 millions de morts, mais en Russie, on tâche d’oublier les victimes, seul compte le prestige du pays. Plus aucune rue ne porte son nom, mais la tombe de Staline est fleurie chaque 21 décembre, comme chaque 3 mars pour l’anniversaire de sa mort. Ici ou là des statues de Staline sont réapparues.

Le 9 mai, fin de la « Grande Guerre patriotique » est une autre occasion de célébrer très officiellement Staline et Poutine ne s’en prive pas. La ville de Stalingrad, aujourd’hui Volgograd, pourrait même retrouver son nom. On en parle. Lançant sa guerre contre l’Ukraine en prétendant anéantir des nazis, Vladimir Poutine a cru endosser le costume de celui qu’il considère comme un héros de la Russie éternelle. Erreur tragique, la fin de Poutine risque d’être plus pitoyable encore que celle de Staline.

Le 21 décembre est la date officielle de l'anniversaire du « Petit père des peuples », celle qui est cultivée par ses admirateur. En réalité, Ioseb Besarionis dze Jughashvili, dit Staline est né à Gori, en Géorgie, le 6 décembre 1878 du calendrier julien, soit le 18 décembre du calendrier Grégorien et non le 21 décembre 1879 comme indiqué par les autorités. Ce glissement de quelques jours et d’une année date de l’époque où il était un révolutionnaire clandestin, vivant sous des faux noms, une manière de préserver son anonymat. Officiellement, on fête donc son 143e anniversaire.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 20 décembre 2022

Militants communistes

Moscou, en famille pour visiter sa tombe

À Gori, sa ville natale, quelques vieux nostalgiques

20 décembre : la fête cafre célèbre la liberté des Réunionnais

L’île de la Réunion résonne depuis hier soir des rythmes du maloya, cette musique créée par les esclaves et quasiment interdite jusqu’aux années 1960. La Fête de la liberté commémore l’abolition de l’esclavage, le 20 décembre 1848.

L’île de la Réunion résonne depuis hier soir des rythmes du maloya, cette musique créée par les esclaves et quasiment interdite jusqu’aux années 1960. La Fête de la liberté commémore l’abolition de l’esclavage, le 20 décembre 1848. Il était déjà aboli depuis 1834 dans les îles voisines de Maurice et des Seychelles. À la Réunion, cette loi a été attendue pendant des décennies. Ce jour-là, un 20 décembre (20 désanm) donc, 62 000 esclaves ont été libérés, soit plus de 60% de la population de la Réunion. Leur premier geste a été d’abattre le poteau où ils étaient fouettés en public sur la place du marché de Saint-Denis, la capitale de l’île. Cette date n’est fériée à la Réunion que depuis 1983 et la fête Cafre (fèt kaf) est récente.

Ce soir, la Nuit de la liberté sera marquée par un grand défilé aux flambeaux descendant la rue de Paris, à Saint-Denis. Chaque localité de l’île a prévu un kabar, grands bals populaires où s’exprime le maloya, musique dont le Parti communiste réunionnais a fait depuis les années 1970, un chant identitaire et revendicatif. Depuis 2006, il est inscrit au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 décembre 2022

18 décembre : la journée internationale des migrants

La Journée des migrants a été proclamée par l'Assemblée générale le 4 décembre 2000. Elle commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 18 décembre 1990.

La Journée des migrants a été proclamée par l'Assemblée générale le 4 décembre 2000. Elle commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 18 décembre 1990. Une convention que bien peu d’États ont ratifié à ce jour hormis les pays d’Amérique latine, sauf le Brésil, les pays d’Afriques occidentale, l’Indonésie, le Bangladesh… ainsi que l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine, les seules en Europe.

Lorsque l’Assemblée générale des Nations unies proclamait en l’an 2000 que le 18 décembre serait la Journée internationale des migrants, personne n’aurait pu anticiper les vagues sans précédent de réfugiés qui allaient déferler en Europe en 2015, fuyant la Syrie déchirée par la guerre et d’autres zones de conflit au Moyen-Orient et aux alentours ; ni en 2022, les millions d’Ukrainiens fuyant la guerre. Les migrations ne concernent pas que l’Europe, l’agence de l’ONU, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a eu aussi à pendre en charge des réfugiés afghans au Pakistan, Rohingyas au Bangladesh, Vénézuéliens en Colombie…

A l’occasion de cette journée, les Nations Unies invitent ses Etats membres à marquer cette journée en « diffusant des informations sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales des migrants, en procédant à des échanges de données d’expérience et en prévoyant des mesures propres à assurer la protection des migrants ».

Le 18-Décembre est surtout marquée par des manifestations dans les grandes métropoles occidentales afin de faire connaitre les revendications des revendications des ONG travaillant sur le sujet. Celles de LDH par exemple :

À l’occasion de la Journée internationale des migrants, ce 18 décembre, la LDH (Ligue des droits de l’Homme) réaffirme les mesures prioritaires qui devraient figurer dans les projets gouvernementaux :

– ouverture de voies légales et sûres pour désarmer les trafiquants, faire en sorte que les routes maritimes et terrestres ne soient plus de grands cimetières ;

– régularisation de toutes celles et tous ceux qui vivent et travaillent dans nos territoires ;

– respect des droits les plus fondamentaux (mise à l’abri, santé, accès à l’eau et aux distributions de repas) et fin du harcèlement dont sont victimes les personnes exilées, notamment à Calais ;

– respect du droit d’asile et particulièrement fin des refoulements systématiques aux frontières françaises et des procédures accélérés contraires à la convention de Genève ;

– remise en cause du règlement de Dublin qui condamne des dizaines de milliers de personnes à l’errance en les forçant à demander l’asile dans le premier pays européen où elles ont posé les pieds ;

– respect de l’intérêt supérieur de l’enfant (refus de l’enfermement, non-séparation de leurs parents, droit au séjour des parents étrangers d’enfants français, accès à l’éducation…) ;

– présomption de minorité et mise sous protection pour toute personne mineure dont l’âge est remis en cause, au moins jusqu’à ce que leur âge soit établi via une juste évaluation ;

– arrêt des obligations de quitter le territoire français (OQTF) délivrées de façon de plus en plus systématique par les préfectures, notamment aux jeunes majeurs ;

– fin de la dématérialisation comme seul moyen d’accéder aux droits, notamment au séjour, dans le respect de la décision du Conseil d’Etat en ce domaine ;

– signature de la convention internationale par la France sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille qui est à l’origine de cette journée internationale.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

17 décembre : vers la chute d’un dictateur tunisien et l’installation d’un nouveau

Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, un jeune marchand de fruits, s’immolait sur la grande place de Sidi Bouzid. Ce geste de désespoir aboutira à la chute du dictateur… Le 17 décembre 2022, parait comme la dernière étape de la mise en place d’une nouvelle dictature. Au lendemain de l’élection législative de ce jour, une fois la presse muselée, le président Kaïs Saïed aura les coudées franches pour imposer sans limite son pouvoir personnel.

La date du 17 décembre est désormais celle de la Fête de la Révolution (عيد الثورة), ainsi en a décidé il y a un an le président Kaïs Saïed. Elle remplace le 14 janvier qui n’est plus un jour férié. Cette dernière date avait le désavantage aux yeux du chef de l’État de commémorer le renversement du président Ben Ali, en 2011. Kaïs Saïed dont le régime est de plus en plus autoritaire craint ce genre de référence. D’autant, qu’aujourd’hui des cadres du régime de Ben Ali ont refait surface au premier plan. Ne pouvant gommer la mémoire du Printemps arabe qui, en Tunisie, avait suscité tant d’espoir, le jour férié a été transférée au 17 décembre, une date commémorant l’étincelle qui déclenchât le renversement du régime honni.

Il y a douze ans, le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, un jeune marchand de fruits à la sauvette, s’immolait sur la grande place de Sidi Bouzid, bourgade déshéritée de la Tunisie profonde. La police lui avait confisqué son chariot et sa balance sans lesquels il ne pouvait plus travailler et donc survivre. Il mourra 18 jours plus tard à l’hôpital. Ce geste désespéré face un système qui ne lui offrait aucune issue, avait provoqué un mouvement de colère qui allait très vite se muer en manifestation politique contre le régime du président Ben Ali, basé sur la corruption et la répression. Le dictateur, après 23 ans de règne, finira par quitter le pays le 14 janvier 2011. C’était la date qui était fêtée jusqu’en 2020.

L’émotion avait été forte dans le monde après l’annonce de cette immolation. En 2011, Mohamed Bouazizi a reçu le prix Sakharov à titre posthume, la ville de Paris lui a dédié une place dans le 14e arrondissement, Time magazine en a fait la personnalité de l’année, le Canada a même donné asile à sa famille… À l’image d’un Jan Palach, Mohamed Bouazizi est devenu le symbole d’une révolution à laquelle il n’a pas participé. Toutefois, même s’il a eu droit à une statue dans sa ville natale, la Tunisie n’en avait pas fait un symbole. Le 19 décembre, jusqu’en 2021 n’était célébré que localement.

La Tunisie où tout avait démarré est aussi le seul pays où le Printemps arabe a donné des résultats. Des élections démocratiques ont permis le renouvellement de la classe politique, même si des tenants de l’ancien régime comme la très conservatrice Abir Moussi, sont revenus sur le devant de la scène. Le pluralisme politique a commencé à s’imposer, dans un contexte très chaotique où les islamistes ont joué les perturbateur mais sans chercher à confisquer le pouvoir. Cette marche vers la démocratie la démocratie est aujourd’hui stoppée net par l’austère président Kaïs Saïed, élu sur un programme anti corruption. La page du Printemps arabe s’est refermée le 25 juillet 2021 par le coup de force du Président contre le Parlement élu démocratiquement. La deuxième étape a été le changement de la constitution, le 25 juillet 2022, afin d’assurer son pouvoir personnel. Pour boucler le tout, des élections législatives ont été placées ce 17 décembre pour élire un nouveau parlement sans pouvoir réel, comme du temps du dictateur Ben Ali. Le scrutin est boycotté par l’opposition, laquelle n’a d’ailleurs plus guère l’occasion de s’exprimer tant la répression prend de l’ampleur.

Choix cynisme du président tunisien : ce 17-Décembre qui commémore le sursaut qui a permis de faire tomber une dictature, fera date comme celui où une nouvelle dictature se sera mise en place. Au lendemain de l’élection de ce 17 décembre 2022, une fois la presse muselée, le président Kaïs Saïed aura les coudées franches pour imposer son pouvoir personnel. Compte tenu de son âge, les Tunisiens peuvent espérer que sa dictature ne dure pas 38 ans comme celle de Ben Ali.

En mai 2020, l’Union européenne a créé un « Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression ». La journaliste bloggeuse, aujourd’hui décédée, avait été la première à couvrir les événements de décembre 2010 et de janvier 2011 à Sidi Bouziz, à diffuser des photos, à dresser des listes de victimes de la répression policière… Cette année, en 2022, le prix est attribué à quatre journalistes tunisiennes : Issa Ziadia, Sana Adouni, Mabrouka Khedir et Bahira Ouji. Ce prix pourra-t-il continuer à être décerné dans un pays a fortement régressé surtout depuis le coup de force du 25 juillet et un décret présidentiel prévoyant une peine de prison de cinq ans et une amende de 50 000 dinars (plus de 15 000 euros) pour toute personne « qui utilise délibérément les réseaux de communication et les systèmes d’information pour produire, promouvoir, publier ou envoyer de fausses informations ou des rumeurs mensongères ». En novembre 2022, un chef de parti politique critique envers Saied est empêché de quitter la Tunisie. La police ouvre une enquête sur un journaliste pour un article critique envers le Premier ministre…

Mise à jour 18 décembre 2022 : Les élections législatives ont d’enregistré le plus faible taux de participation de l’histoire récente du pays : seulement 8,8 % du corps électoral s’est rendu aux urnes ! L’opposition estime que Kaïs Saïed a “perdu toute légitimité” et appelle la population à manifester pour exiger une nouvelle élection présidentielle.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

16 décembre : la fête nationale de Bahreïn

C’est l’anniversaire du couronnement du cheikh Issa Ibn Salman al-Khalifa au titre d’émir de Bahrein, le père du roi actuel, Hamad II. Une référence est faite également à l’indépendance du pays vis-à-vis du Royaume-Uni, même si la date ne coïncide pas.

Cette journée revêt une grande importance dans l'histoire du pays, car elle marque la libération du pays des Britanniques affirme-t-on à Bahrein. Le 16 décembre est souvent qualifié à tort de fête d’indépendance du petit émirat du Golfe persique, devenu en 2003 le royaume de Bahreïn.

L’indépendance a a été obtenue des Britanniques le 15 août 1971 mais le mois d’août, en raison du climat extrême de la région, n’est pas très propice à des festivités. On le vit actuellement au Qatar, dont la fête nationale est célébrée le 18 décembre, doublée cette année d’une célébration du football, le mois de décembre est bien plus propice à une fête en plein air.

La date du 16 décembre est l’anniversaire du couronnement du cheikh Issa Ibn Salman al-Khalifa au titre d’émir de Bahrein, le 16 décembre 1961, suite au décès de son père. Il restera sur son trône jusqu’à sa mort en 1999. C’est lui qui a choisi cette date pour en faire la fête nationale de Bahreïn (العيد الوطني للبحرين). Et comme l’armée britannique a quitté définitivement l’archipel le 15 décembre 1971, la veille de la célébration du 16 décembre. Ce jour peut faire figure de véritable indépendance du pays.

Son fils et successeur, Hamed ben Issa Al Khalifa, couronné le 14 février 2002, n’a pas modifié la date de la fête nationale, il s’est contenté de rajouter un deuxième jour férié, le 17 décembre, afin que les festivités se répartissent sur deux jours.

Cette fête fait donc référence au long règne de l’émir Issa Ibn Salman (1961-1999), considéré comme le monarque modernisateur du pays. C’est à lui que l’on doit la transformation économique de Bahreïn en une nation moderne et un centre financier clé dans la région. Mais c’est aussi lui qui a dissous le Parlement pour imposer au pays son pouvoir absolu. Le Parlement a été rétabli par son successeur, Hamad II, le roi actuel, mais pas vraiment la démocratie. Le régime demeure très crispé face à toute expression de l’opposition, en particulier celle de la majorité chiite de la population (alors que la monarchie et les élites du royaume sont sunnites). Lors du Printemps arabe, en 2011, il avait fallu l’intervention sanglante de l’armée saoudienne pour que le roi Hamad ne vacille pas sur son trône. Les principaux mouvements d'opposition ont été dissous ; les dissidents sont emprisonnés et déchus de leur nationalité. En ce jour de fête nationale, le sujet n’est pas d’actualité.

Aujourd’hui c’est la fête, le roi Hamad salue la population, les célébrations comprennent des feux d'artifice spectaculaires, des performances musicales en direct par de grands artistes arabes, des concours, des expositions et l'annonce de nouveaux projets par le gouvernement.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 décembre 2022

16 décembre : Comment la date la plus controversée du calendrier sud-africain est devenue le jour de la réconciliation

C’était la date la plus controversée du calendrier sud-africain. Appelée autrefois le “Jour du vœu”, elle commémore la victoire des colons blancs sur les armées zouloues à la bataille de Blood River (« rivière de sang ») en 1838. En 1995, le nouveau régime faute d’avoir pu éliminer cette date ambiguë, en a fait un jour férié dédié à la réconciliation des différentes composantes de la nation sud-africaine.

Ce mercredi, 16 décembre est férié en Afrique du Sud, longtemps cette date a été un moment de tensions politiques et de ressentiments. Appelée autrefois le Jour du vœu (Day of the Vow), elle commémore la victoire des colons blancs sur les armées zouloues à la bataille de Blood River (« rivière de sang ») en 1838. Cette rivière fut soudainement rouge de sang car plus de 3 000 Zoulous y furent massacrés contre seulement 3 blessés dans les rangs adverses, celui des Boers, les colons blancs que l’ont appelé aujourd’hui les Afrikaners. Le 16 décembre est leur date sacrée, elle est fériée depuis plus d’un siècle. Ils célèbrent chaque année le « pacte » conclu avec Dieu . C’est un 16 décembre, en 1949, qu’a été inauguré le monument des Voortrekker à Pretoria, juste après la mise en place du régime d’apartheid.

De leur côté, ce même jour, les Zoulous commémorent le Dingaan’s Day, en souvenir de la victoire de leur roi Dingane sur les troupes britanniques en 1879. La bataille a eu lieu un 22 janvier, mais pour rien au monde, ils n’auraient laissé aux Afrikaners le monopole du 16 décembre.

Enfin, l’ANC, le parti au pouvoir, qui fut le fer de lance contre l’apartheid, commémore la création en 1961 de son organisation militaire (Umkhonto we Sizwe), un 16 décembre, la date n’avait pas été choisie au hasard. Le groupe a lancé la lutte armée contre le gouvernement de l'apartheid. Les premiers actes de résistance violente contre les dirigeants de l'apartheid ont également eu lieu ce même 16 décembre 1961.

En 1995, le nouveau régime faute d’avoir pu éliminer cette date ambiguë, en a fait un jour férié dédié à la réconciliation des différentes composantes de la nation sud-africaine : Le Jour de la réconciliation (The Day of Reconciliation). C’est un 16 décembre que la statue de Mandela a été inaugurée à Pretoria en 2003. Chaque année, des défilés et des festivités sont organisés dans tout le pays. La fête est aussi l’occasion de célébrer les groupes culturels minoritaires en Afrique du Sud, tels que le peuple San.

Cela dit, le 16 décembre, au cœur de l’été austral, est le premier d’une série de jours fériés avec le 25 et le 26 décembre puis le 1er janvier. De nombreuses entreprises ferment leurs portes en cette période de congés estivaux. Pour beaucoup de Sud-Africains, la réconciliation va se jouer à la plage.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 décembre 2022

La statue de Mandela à Pretoria figure sur un billet de banque mis en circulation en juillet 2018 à l’occasion du centenaire du leader sud-africain.

Timbres émis à l’occasion de l’inauguration du Voortrekker Monument, le 16 décembre 1949. Les Voortrekkers sont les populations boers qui ont participé au Grand Trek entre 1835 et 1852 en Afrique du Sud. Un siècle plus tard, leurs descendants mettront en place l’apartheid.

15 décembre : la diaspora grecque commémore la purge dont elle a été victime en URSS

Le 11 décembre 1937, le gouvernement soviétique ordonnait une vaste purge parmi la communauté grecque. Ce fut l’une des plus sanglante de l’époque de la Grande Terreur en URSS : plus de 90% des personnes arrêtées ont été exécutées. D’autres ensuite ont été déportés en masse.

Le 15 décembre 1937, le commissaire du peuple aux Affaires intérieures de l’URSS, Nikolai Yezhov a signé le décret n° 50215 déclenchant une vague d’arrestation visant la communauté grecque. À l’époque plus de 300 000 Grecs vivaient en URSS. C’est la mémoire de cette purge sanglante qui est commémorée dans la diaspora grecque plus qu’en Grèce elle-même : Ελληνική Επιχείρηση του NKVD 15 Δεκεμβρίου.

Le 20 juillet 1937, une première purge opérée par le NKVD avait visé les Allemands vivant en URSS, puis ce fut les Polonais, le 9 août, puis les Japonais, les Coréens, les Estoniens et Finlandais, les Iraniens et bien d’autres… Mais la plus sanglante de toutes fut sans doute l’ « Opération hellénique », selon le jargon stalinien de la période de la Grande Terreur : plus de 90% des quelque 22 000 Grecs emprisonnés du 15 décembre 1937 à mars 1938 ont été exécutés. Les élites ont été particulièrement visées, on a décapité les théâtres, les écoles de langues grecques… même des communistes grecs réfugiés en URSS pour fuir la dictature de Metaxas. Parmi les victimes de cette première série d’exécutions, figure Konstantin Chelpan, l’ingénieur qui a conçu le moteur du char soviétique T-34 et qui a reçu pour cela le prix Lénine. Ce char d’assaut a été un élément décisif de la victoire soviétique sur les Allemands lors de l’opération Barbarossa. Mais Chelpan n’a pas vécu cette victoire de l’URSS puisqu’il a été exécuté le 4 février 1938, après avoir dû avouer sous la torture qu’il dirigeait une organisation contre-révolutionnaire nationaliste grecque, complotant pour saboter une usine de Karkhiv.

Les persécutions de la communauté grecques ont particulièrement touché Azov, Odessa, la Crimée, Kharkiv, Kyiv, Donetsk et Krasnodar où vivait une grande partie de la communauté grecque soviétique, mais aussi Donetsk et Marioupol, des villes en grande partie grecques. Les campagnes ont été également très touchées par la “dékoulatisation” visant les Grecs, dans le village ukrainien de Stila, par exemple, au printemps 1938, pas un seul homme âgé de 18 à 60 ans n'avait été laissé en vie. Les purges ont duré 13 ans et contrairement à ce qu’ont vécu d’autres peuples comme les Tatars de Crimée, il n’y a eu aucune réhabilitation ultérieure prononcée par les autorités soviétiques. Les vagues d’arrestations suivantes ont surtout conduit à des déportations massives au goulag, principalement dans la Kolyma, dans l’extrême orient sibérien ou dans les steppes du Kazakhstan. Un grand nombre de ces détenus sont morts de maladie, d’autres se sont suicidés. Les morts massives ont commencé à l’automne 1938 avec les grands froids. Une libération à grande échelle eut lieu pendant l’hiver 1947-1948, mais, seule une petite moitié des prisonniers sont rentrés des camps. De 1937 à 1949, Staline a exterminé 38 000 Grecs.

Récemment, en Ukraine on a construit des monuments à leur mémoire et on discutait de faire du 15 décembre un jour de mémoire. Ce jour-là, des Grecs du monde entier ont une pensée pour les victimes, bien oubliée, de l'opération grecque du NKVD. La date est importante pour de nombreux Grecs, en particulier ceux dont les proches ont été tués pendant la purge. Ce n’est pas un jour commémoratif officiel en Grèce où cet épisode de l’histoire a été longtemps occulté. La Grèce aurait pu sauver beaucoup d’entre eux. Une fois passée la purge sanglante du 15 décembre, Staline proposait de laisser partir la communauté grecque d’URSS, mais Metaxas, le dictateur grec d’extrême droite, ne souhaitait pas le rapatriement de communistes grecs. Après des négociations acharnées, 10 000 visas furent tout de même délivrés par Athènes sur 40 000 demandes déposées, principalement accordés à des femmes et à des enfants de Grecs arrêtés. Une partie des malchanceux sont morts en Sibérie.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 14 décembre 2022

Des familles réunies pour inaugurer un premier mémorial en Sibérie peu après la chute de l’URSS

Un mémorial à Krasnodar avec la liste des victimes