L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

7 avril : Honen sai, la fête japonaise qui célèbre le phallus

Aujourd’hui, au Japon, on fête Honen sai, un culte de la fertilité qui prend l’allure d’un carnaval dans certaines localités.

Aujourd’hui, au Japon, on fête Honen sai (豊年祭) un culte de la fertilité qui prend, à Itami, l’allure d’un carnaval.

C’est à une drôle de cérémonie que vont être conviés aujourd’hui les habitants d’Itami, une ville de la banlieue d’Osaka. Enfants comme adultes, ils vont assister à la procession d’un gigantesque phallus en bois de cyprès qui ne fait pas moins de 2,5 m de long et pèse près de 280 kg. Il est porté par des hommes habillés d’une cape blanche, symbole de pureté et de sainteté. De leur côté, les femmes portent sur les bras de petits phallus en bois censés les protéger du mal et améliorer leur fertilité car c’est le sens de cette fête de la fécondité : célébrer autour de cet appendice géant la fertilité et le renouveau en général. Toute la journée, des gens de tous âges vont ainsi déambuler au rythme des fanfares et des acclamations, exhibant toutes sortes de symboles phalliques, sans aucun complexe et toujours dans la bonne humeur. Si du saké est servi gratuitement durant toute la procession, on propose aussi à la foule de déguster des confiseries en forme de pénis, d’acheter des cartes postales et des gadgets à caractère sexuel, ceci en toute désinvolture.

Beaucoup de villes du japon possèdent leur temple de la fertilité, visité durant l’année par des couples en mal d’enfants et à l’honneur un jour par an lors de la fête de Honen sai célébrée aujourd’hui. De plus en plus, cette fête a aussi vocation à prévenir les maladies sexuellement transmissibles et à récolter des fonds pour la lutte contre le sida.

Pour suivre les fêtes religieuses et traditionnelles, partout dans le monde, consulter l’Almanach des fêtes religieuses

6 avril : la Journée de Van Riebeeck encore célébrée par quelques Afrikaners

Seule une poignée de Sud-Africains blancs célèbre encore la Journée des fondateurs, en souvenir de l’arrivée des Hollandais, le 6 avril 1652

Ils ne sont plus qu’une poignée de Sud-Africains blancs à célébrer, chaque 6 avril, la Journée des fondateurs (Stigtingsdag ), également connue sous le nom de Journée de Van Riebeeck (Van Riebeeck-dag). Ce sont les habitants d’Orania, petite ville fondée en 1991 par quelques irréductibles au moment où l’aparheid était en voie d’être aboli en Afrique du Sud et avant que la majorité noire n’accède au pouvoir (Les premières élections libres datent de 1994). La localité est située dans un coin perdu du pays, sur un territoire privé et l’installation s’y fait par cooptation. De fait tous les habitants sont blancs et parlent l’afrikaans, un créole du néerlandais. Tous ne sont pas d’origine hollandaise, certains ont une ascendance française (huguenote) ou allemande, mais tous se réfèrent à l’acte fondateur du pays : l’arrivée de deux bateaux hollandais là où se situe aujourd’hui la ville du Cap. Un troisième bateau est arrivé le lendemain. L’expédition dirigée par Jan van Riebeeck a posé un premier pied à la pointe sud de l’Afrique le 6 avril 1652. C’est cet anniversaire qui est célébré aujourd’hui.

Les premiers colons (82 hommes et 8 femmes) ont construit un fort, qui est devenu une étape pour les navires marchands hollandais naviguant des Pays-Bas vers les Indes orientales, ou vice versa. En Afrique du Sud, les équipages des navires pouvaient faire une pause et s'approvisionner en nourriture fraîche et en eau pour réduire les décès en cours de route. Van Riebeeck a administré la colonie du Cap de 1652 à 1662. Il a supervisé la construction du fort, la plantation de céréales, de fruits et de légumes, l'acquisition de bétail auprès de tribus indigènes et l'expansion des terres contrôlées par les Hollandais.

Ces premiers colons, supplantés plus tard par les Britanniques qui les ont relégués au second plan, qui les ont péjorativement appelés les boers (paysans). Au XXe siècle, ils adopteront l’appelation d’Afrikaners, car ils se considèrent comme pleinement africains et estiment que le pays est le leur. Au cours des premiers siècles, un important métissage a eu lieu avec les populations locales, mais les métis ont été écartés socialement, puis ont été totalement discriminés, comme l’immense majorité de la population noire habitant le sud de l’Afrique. Ce sont les Afrikaners qui ont instauré l’odieux régime d’apartheid en 1948, à une époque où ce type d’organisation sociale qui avait été imposé à l’ensemble du monde colonisé par les Européens, commençait à être remis en cause et allait bientôt être aboli avec les indépendances des années 1950-60. En Afrique du Sud, il a été maintenu jusqu’au début des années 1990.

La fête du 6 avril a été instituée en 1952, à l’occasion du 300e anniversaire du débarquement de Jan Van Riebeeck. En 1980, ce jour férié a été appelé Founders Day (Stigtingsdag). Il a bien sûr été aboli en 1994. Seuls les quelque 2500 habitants d’Orania le célèbrent encore officiellement ainsi que quelques milliers d’autres plus discrètement, à travers l’Afrique du Sud. Cette célébration repose sur un mythe longtemps répété par la propagande et qui n’a pas disparu dans les discours de l’extrême droite un partout dans le monde, celui de considérer que le sud du continent africain était vide d’habitants, ou presque, à l’arrivée des Européens.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 5 avril 2022

Jan van Riebeeck arrive à Table Bay, tableau de Charles Bell, peintre sud-africain du XIXe siècle

4 avril : la fête des morts en Chine,

C’est Qingming, la fête des morts. Pas un Chinois ne manquerait la cérémonie familiale traditionnelle lors de laquelle on nettoie les tombes et on fait des offrandes aux défunts.

Aujourd'hui, 4 avril 2025, c'est la fête des morts, Qingmingjie (清明節) en Chine. Pas un Chinois ne manquerait cette cérémonie familiale traditionnelle lors de laquelle on nettoie les tombes et on fait des offrandes aux défunts. L'année dernière, les 54 cimetières et columbariums de Shanghai ont été visités par 3 millions et demi de personnes.

Les traditions évoluent : en guise d’offrande, les Chinois se précipitent dans des magasins qui vendent des iPad et des iPhone… en papier, en tous points similaires aux vrais, accessoires et écouteurs fournis ! Ils vont ensuite les brûler sur les tombes de leurs ancêtres, comme ils le font avec de la fausse monnaie ou tout objet à travers lequel on souhaite honorer les défunts.

Auparavant, les tombes ont été minutieusement nettoyées, décorées de fleurs, de bougies, pour ceux qui en ont la possibilité. Car, pour les milliers d’ouvriers qui ont migré loin de leur région natale, il reste la solution d’accomplir le rite dans la rue ou chez soi sinon de faire appel aux services d’un « remplaçant » qui accomplira pour eux le devoir filial ! C’est encore une nouveauté et une activité très lucrative pour des centaines de micro-entreprises qui ont flairé la bonne affaire. Moyennant un supplément, le « remplaçant » peut même pleurer à la place de son client, vidéo ou photo à l’appui comme témoignage de l’accomplissement en bonne et due forme de la prestation ! Qingming, la fête des morts appelée aussi fête de la clarté (Qing) est célébrée en Chine depuis des millénaires et fut interdite au plus fort de la révolution culturelle (1966-1976).

Depuis 2008, Qingming donne droit à de trois jours de congé pour favoriser les retours en terre natale et pour désengorger les routes durant d’autres périodes de congés.

Au moment de l’épidémie de covid-19, les autorités découragent vivement les déplacements. Des cimetière ont mis en place une plateforme en ligne permettant aux gens d'exprimer leur chagrin, leur amour et leurs souvenirs, en promouvant de nouvelles façons de rendre hommage et en contrôlant le nombre de visiteurs pour empêcher les rassemblements pendant la pandémie. Les internautes peuvent créer un lieu commémoratif pour leur propre famille avec de vieilles photos et des mémoires de leurs ancêtres. Les membres de la famille peuvent allumer des bougies, déposer des fleurs, modifier les détails biographiques de leurs proches, télécharger des photos et des vidéos et offrir des sacrifices virtuels et des objets commémoratifs via la plateforme. Le cimetière chinois devient ainsi virtuel.

C'est un jour férié en Chine continentale, à Taïwan, à Hong Kong et à Macao.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 avril 2025

4 avril : 20 ans de paix en Angola, pas encore vraiment de démocratie

Le pays ne vit en paix que depuis 20 ans, après pas moins de 42 ans de guerre ! L’Angola a été, pour son malheur, l’un des points chauds de la guerre froide… C’est en 2002, un 4 avril, que les armes se sont tues.

Le pays ne vit en paix que depuis 20 ans, après pas moins de 42 ans de guerre ! En effet, l’Angola a été, pour son malheur, l’un des points chauds de la guerre froide. Les grandes puissances s’y affrontaient par procuration et la guerre s’y est prolongée bien des années après la disparition de l’URSS. Deux conflits se sont enchaînés : une guerre de décolonisation contre les Portugais, à partir de 1961 ; puis, après l’indépendance (le 11 novembre 1975), une guerre « civile » opposant un gouvernement prosoviétique à des mouvements financés et armés par le camp adverse.

Il a fallu attendre l’assassinat, le 22 février 2002, de Jonas Savimbi, le chef de l’UNITA, la principale guérilla antigouvernementale (soutenue à la fois par les Américains et les Chinois), pour que les rebelles acceptent, le 4 avril 2002, de déposer les armes contre la promesse de leur impunité. Eduardo Do Santos, l’adversaire de Savimbi, a pu s’imposer au pouvoir jusqu’en 2017. Son parti, le MPLA (communiste, à l’origine) dirige le pays depuis 45 ans.

Le conflit a fait un demi-million de morts, pour 18 millions d’habitants. Depuis, le 4 avril est célébré comme le Jour de la paix et de la réconciliation nationale (Dia da Paz e Reconciliação Nacional). Malheureusement, la paix n'a pas permis l'instauration d'une véritable démocratie. Joao Lourenço (MPLA), le président élu en 2017 sur la promesse de lutter contre la corruption, le népotisme et l’impunité (celle des oligarques issus de la famille Do Santos qui confisquent la fabuleuse rente pétrolière). Son action n’a pas vraiment convaincu. Il va devoir affronter plusieurs candidats d’opposition, dont celui de l’UNITA, lors des élections présidentielles d’octobre 2022… à suivre.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 février 2022

Pièce de monnaie émise à l’occasion de cet anniversaire

3 avril : la Journée de l'OTAN en Roumanie, une célébration qui a pris un tour particulier

Chaque premier dimanche d’avril, la Roumanie célèbre son adhésion à l’Alliance atlantique et à l’OTAN. Suite au coup de tête d’un dictateur russe, l’organisation dénoncée comme moribonde a retrouvé sa jeunesse et renforcé sa présence au bord de la mer Noire.

Comme chaque premier dimanche d’avril, la Roumanie célèbre son adhésion à l’Alliance atlantique et à l’OTAN. Cette année, on s’en doute, la guerre de la Russie cotre l’Ukraine donne à cette célébration une dimension particulière. Pour l’édition 2022 de cette fête, l’accent est mis sur les forces navales. La Journée de l'OTAN en Roumanie (Ziua NATO în România) est célébrée ce dimanche 3 avril par la marine roumaine à bord de navires militaires dans les ports militaires de Constanța, Mangalia, Brăila et Tulcea, ainsi que dans toutes les unités des forces navales roumaines. Ce choix symbolise le renforcement actuel de l’alliance occidentale sur le théâtre de la mer Noire, notamment avec l’appui de la France qui a renforcé, depuis l’agression russe, sa présence en Roumanie.

À 09h00, ce matin, le drapeau national de la Roumanie et celui de l'Alliance de l'Atlantique Nord sont hissés, tandis que l'hymne national de la Roumanie et celui de l'OTAN sont chantés. Les cérémonies militaires marquent le 18e anniversaire de l'adhésion de la Roumanie à l'OTAN et le 73e anniversaire de la fondation de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

C’est le 29 mars 2004, que la Roumanie a officiellement adhéré à l’OTAN par le dépôt des instruments de ratification au Département d’État des États-Unis, pays dépositaire du Traité de l’Atlantique du Nord. Cette procédure a été suivie, la 2 avril 2004, par la cérémonie de lever le drapeau roumain au siège de l’OTAN à Bruxelles. C’est ce lever de drapeau dont on fête l’anniversaire, à un jour près, aujourd’hui. C’est en 2005, que la Journée de l’OTAN en Roumanie a été fixée le premier dimanche du mois d’avril.

Ce 3 avril est aussi l’anniversaire du plus grand sommet de l’OTAN jamais organisé. C’était en 2008, du 2 au 4 avril. C’était aussi le plus grand événement de politique étrangère organisée par la Roumanie : 26 pays membres, 23 pays partenaires, des dirigeants d’organisations internationales, 23 présidents, 22 premier ministres, 7 ministres des affaires étrangères… en tout plus de 6500 délégués ! La Roumanie est très fière de ce rôle de pays hôte qui lui avait été confié à l’époque. C’est lors de ce sommet de Bucarest que l’Ukraine et la Géorgie avaient, librement, formulé leur demande d’adhésion à l’OTAN. La France et l’Allemagne, soucieuses de ménager Moscou, s’y étaient opposées. La Géorgie allait le payer quelques mois plus tard par une agression militaire russe, à laquelle l’Europe n’a pas prêté attention. L’Ukraine ne perdait rien pour attendre. Les géopolitologues prisonniers du cadre mental de la guerre froide et imprégnés de propagande russe nous expliquent aujourd’hui que tout ce déploiement est responsable de la destruction de l’Ukraine et qu’il conviendrait, comme le dictateur Poutine l’a réclamé en janvier dernier, de procéder à un retrait de l’Alliance Nord-Atlantique de Roumanie et de Bulgarie. Or pour ces deux pays, qui ont choisi cette alliance en toute liberté, il est inconcevable de devenir à la situation d’avant 1997 (début de l’élargissement de l’OTAN), au risque de se retrouver très vite dans celle de 1947.

Si cette année, ce 3 avril a pris des accents militaires, la Journée officielle est d’abord une fête dédiée à la démocratie, à l'esprit européen et euro-atlantique. En matière de démocratie, la Roumanie a encore des efforts à faire, mais elle progresse. Pour ce qui est de son intégration à l’Europe, la Roumanie a toujours été animée d’un tropisme occidental, elle est mieux intégrée que la Hongrie ou la Pologne, toujours rétives à l’esprit communautaire. Quant à l’axe euro-atlantique, il y va de son indépendance. La petite Moldavie voisine, enlevée à la Roumanie en 1944, et toujours partiellement occupée par l’armée russe, n’a pas encore pu échapper à l’ombre de Moscou. Une situation qui ne quitte jamais l’esprit des Roumains, surtout un jour comme aujourd’hui.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2 avril 2022

Le président roumain, Klaus Iohannis et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg

Les forces navales roumaines mise à l’honneur de cette journée de célébration

Cérémonial pour la Journée de l'OTAN en Roumanie

2 avril : le Jour des Malouines ou comment commémorer une guerre provoquée puis perdue

L’Argentine célèbre aujourd’hui le Jour des Malouines (Día de las Malvinas). Il y a 40 ans jour pour jour la dictature argentine lançait une offensive militaire en vue de prendre possession de cet archipel britannique. Une défaite difficile à gérer par la mémoire collective qui cultive la mémoire de soldats sacrifiés à une cause perdue d’avance.

L’Argentine célèbre aujourd’hui le Jour des Malouines (Día de las Malvinas). Il y a 40 ans, jour pour jour, le gouvernement argentin lançait une offensive militaire en vue de prendre possession d’un archipel que l’Argentine considère comme lui appartement. C’était le 2 avril 1982, jour du débarquement sur le territoire britannique des Falklands (Malvinas pour les Argentins). On le sait, cette guerre s’est terminée par un désastre pour l’armée argentine, 649 morts, 1 068 blessés et 11 313 prisonniers. Officiellement, c’est à eux que la journée est dédiée mais, dans un coin de leur tête, les Argentins continuent de penser que ces îles devraient être argentines.

En vérité, ces îles connues dès le début du XVIe siècle n’ont été que très tardivement habitées. Au début du XVIIIe siècle, elles étaient fréquentées par des navigateurs de Saint-Malo, d’où leur nom de Malouines, mais ils ne s’y sont pas établis. La France a revendiqué l’archipel, mais faute de présence française a fini par le céder à l’Espagne pour éviter qu’il ne tombe dans les mains des Anglais. L’Argentine indépendante ne s’y est pas précipitée. Elle a fini par y envoyer un bateau vers 1820, des habitants s’y installent en 1822 ou 1823. Cette année, 2022, l’Argentine célèbre officiellement les 200 ans de sa colonisation de l’archipel ! Mais, en 1833, les Anglais arrivent en force, expulsent les Argentins. Ils occupent l’archipel depuis lors.

En 1982, l’Argentine était dirigée par une junte militaire qui espérait par une victoire éclair sur un territoire qui constitue une revendication argentine depuis toujours, détourner l'attention de l'opinion publique de la crise économique et des infractions constantes aux droits de l’homme. Le gouvernement argentin d’extrême droite est alors aux abois, son image internationale est désastreuse, seule une victoire militaire, pense-t-il, sur une nation européenne, lui redonnerait une légitimité, au moins nationale. L’idée est que le Royaume-Uni, se désintéresserait de ces terres lointaines, d’un intérêt limité depuis que l’Angleterre n’est plus maître sur les mers. Et que la communauté internationale ne réagirait que mollement et en ordre dispersé.

L’erreur d’appréciation des dirigeants argentins leur fut fatale. Margaret Thatcher étaient en campagne électorale, sa popularité avait baissé, elle ne pouvait pas se permettre d’apparaître faible face à une agression. Une victoire militaire facile la remettra en selle pour un moment. Cette guerre est d’abord apparue comme celle d’une dictature contre un pays démocratique. Les démocraties se sont toutes rangées derrière les Anglais. La France a apporté son aide militaire, les États-Unis leur soutien diplomatique, même la dictature chilienne a soutenu Londres. L’Espagne s’est abstenue de condamner l’Argentine, comme l’URSS et la Chine, mais sans lui apporter la moindre aide. Seuls quelques pays latino-américains, notamment Cuba et le Nicaragua (les mêmes qui aujourd’hui soutiennent Poutine dans sa guerre contre l’Ukraine !), se rangent franchement du côté de Buenos Aires.

La posture de Margaret Thatcher est de refuser toute négociation, les Britanniques écrasent les Argentins. La déroute militaire va entraîner la chute de la junte, mais en décembre 1983 seulement. La célébration du 2 avril a été instaurée en mars 1983 par dernier dictateur argentin, le sinistre Reynaldo Bignone, sous le nom de Journée des îles Malouines, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud (Día de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur ). Cette date sera ensuite déplacée au 10 juin : Jour de l'Affirmation des Droits des Argentins sur les îles Malvinas et l’Antarctique. Finalement, en 2000, la date du 2 avril a à nouveau été réintroduite dans le calendrier officiel comme la Journée des vétérans et des combattants tombés pendant la guerre des Malouines (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas). Ce n’est plus qu’une commémoration des victimes d’un conflit engagé par la dictature, mais sans pour autant avoir éteint le sentiment irrédentiste des Argentins qui réclament inlassablement, chaque 3 janvier, une renégociation du statut des îles.

L’’argument argentin s’appuie principalement sur la géographie. C’est sa faiblesse selon le droit international actuel. Car les Anglais peuvent attester d’un siècle et demi de présence dans l’archipel, les Argentins seulement une dizaine d’années. Le fait qu’il ait été pris par la force, il y a presque deux siècles ne constitue pas un argument, sauf à mettre à feu et à sang la planète entière si tous les territoires acquis au XIXe siècle dans les mêmes conditions devraient être contestés. En 1965, l’Argentine était toutefois parvenue à faire inscrite les Malouines comme territoire à décoloniser. Le Royaume-Uni a organisé un référendum en 2013 dont le résultat fut sans appel : 99,8% des Malouins ont demandé à rester britanniques.

Bien sûr, ce Jour des Malouines n’est pas observé dans l’archipel, localement on fête Libération Day le 14 juin, le jour qui marque la fin de la guerre en juin 1982. Les Britanniques ont aussi introduit un Falklands Day, le 14 août qui célèbre la première observation enregistrée (par un Anglais) des îles Falkland par John Davis en 1592. #guerredesmalouines

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 1er avril 2022

Mise à jour 2005 : À l’occasion du 43ᵉ anniversaire de la guerre des Malouines, le président Milei ne s’est pas rendu à la cérémonie principale à Ushuaia (qui est selon la Constitution argentine, la capitale des Malouines). Lors d’un rapide hommage organisé à Buenos Aires, aux soldats morts pendant la guerre, le président argentin a reconnu aux habitants de l’archipel le droit à l’autodétermination. Cette position, que défendent les Britanniques, est en rupture totale avec des décennies de revendication des gouvernements argentins successifs. Milei a d’ailleurs qualifié de Malouins les habitants de l’archipel au lieu de Kelpers, leur surnom péjoratif attribué par les Argentins. Déjà, en avril 2024, Javier Milei avait utilisé le terme britannique de “Falkland” pour désigner l’archipel, prenant à rebrousse-poil, l’opinion publique argentine.

Le mémorial dédié aux soldats sacrifiés pour une cause perdue d’avance.

1er avril : l’investiture des capitaines-régents de la république de Saint-Marin

La cérémonie d’investiture des deux chefs d’États, les capitaines-régents, de la plus ancienne république du monde.

Chaque 1er avril, en république de Saint-Marin (San Marino), on sort les costumes traditionnels pour la cérémonie d’investiture des deux chefs d’États. Les capitani reggenti (capitani reggenti) sont toujours deux, généralement un de droite et un de gauche, mais pendant leur mandat ils se doivent de s’exprimer d’une même voix. Le 18 mars 2022, le Grand Conseil Général a élu Oscar Mina et Paolo Rondelli, nouveaux capitaines-régents pour le semestre du 1er avril - 1er octobre 2022. Le premier, démocrate-chrétien, est un conservateur et les engagements du second le situent nettement plus à gauche.

On est à l’opposé du modèle français : leur mandat n’est que de six mois. Ils ne sont pas rééligibles avant trois ans. C’est l’assemblée qui les choisit et non directement le peuple car la république de Saint Marin a un régime d’assemblée. C’est en effet le Grand conseil général (Consiglio Grande e Generale), soixante membres élus pour cinq ans, qui dirige le pays. Même s’il existe un gouvernement : le Congrès d’État composé de dix secrétaires d’État (Segretari di Stato), présidé par les deux capitaines-régent qui prennent leurs fonctions aujourd’hui. Passé les six mois, les citoyens pourront leur demander des comptes. C’est prévu par la constitution (laquelle date de 1600 et serait la plus ancienne du monde encore en vigeur). Un idéal démocratique ? Ce modèle de démocratie ne peut fonctionner qu’en petit comité (environ 30 000 électeurs). Et, la petite république, la plus ancienne du monde dit-on, n’a pas été exempte de scandales politiques : on a pu déplorer des cas d’achats de vote ou de liens d’élus avec la mafia. La petite république prospère sur ses spécificités fiscales : la confidentialité des comptes a attiré quantité de capitaux, plus ou moins louches, et les sièges sociaux fictifs de milliers de sociétés. Ceci au détriments des contribuables des pays voisins.

Aujourd’hui, la garde du Grand Conseil général (Guardia del Consiglio Grande e Generale), corps de garde composé de citoyens volontaires enfile ses uniformes historiques pour une cérémonie qui se déroule deux fois par an, les 1er avril et les 1er octobre. C’est elle, théoriquement, qui assure la protection des capitaines-régents et du Conseil.

Ce système politique date du XIIIe siècle, les deux premiers capitaines-régents ont été élus en 1243. Mais, ce mode de désignation des dirigeants en usage dans certaines cités médiévales italiennes à l’époque, provient des usages de la République romaine. C’est là que les Saint-marinais nous rappellent que leur république aurait été fondée au début du IVe siècle, un 3 septembre selon la légende. De nos jours, Saint-Marin est une république démocratique multipartite. Les partis sont organisés en deux grandes alliances. L'alliance de droite, Pacte pour Saint-Marin, est dirigée par le Parti chrétien-démocrate de Saint-Marin et l'alliance de gauche, Réformes et liberté, est dirigée par le Parti des socialistes et démocrates.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 31 mars 2022

31 mars : À São Paulo, une marche du silence en mémoire des victimes de la dictature militaire brésilienne

La Caminhada do Silêncio commémore les victimes de la junte brésilienne issue du coup d’État du 31 mars 1964.

Une première marche avait réuni 10 000 personnes en 2019 pour réagir contre la célébration du coup d’État du 31 mars 1964 par Jair Bolsonaro. Les deux années suivantes l’épidémie de covid, terrible au Brésil, avait empêché la commémoration. Cette année, 2022, une nouvelle édition de la Caminhada do Silêncio, conduira à un rassemblement au parc d'Ibirapuera, dans le sud de São Paulo. C'est une manifestation de plusieurs entités, à la date qui fait référence au coup d'État de 1964, pour la démocratie et la mémoire, pour les victimes de la violence d'État, dans le passé et dans le présent : victimes de la dictature, population noire, peuples autochtones, LGTBI+ communauté, touchée par covid . Et contre les risques de déboires institutionnels, qui semblaient plus présents ces dernières années, sous le gouvernement actuel.

Le rassemblement commencera à 17h30 sur la Praça da Paz, avec un accès par les portes 7/8 du parc d'Ibirapuera. La marche partira à 19h en direction du Monument aux morts et disparus politiques (porte 10). Les responsables conseillent le port d’un masque. Comme son nom l'indique, il n'y aura pas de discours. Les manifestants apporteront des photos, des bougies et des fleurs.

La Caminhada do Silêncio est organisée, notamment par l’Institut Vladimir Herzog (du nom d’un opposant torturé et assassiné) et le Núcleo Memória, avec le soutien de la ville de São Paulo. Ainsi, plusieurs organisations « attirent l'attention de la société sur les violences commises par l'État pendant et après la dictature ». L'initiative met également en lumière les luttes et les populations rendues invisibles à cette époque - telles que les populations noires, les peuples autochtones, les LGBTQIA+ - qui souffrent à ce jour des conséquences du maintien et de la montée de projets politiques contraires aux principes démocratiques et droits de l'homme », disent l'IVH et le Núcleo Memória. « L'assaut de l'État par l'extrême droite et sa « nécropolitique » responsable de plus de 650 000 morts par covid-19, le recul des politiques publiques de préservation de l'environnement et des peuples autochtones, le retour du pays sur la carte de la faim, le démantèlement de la culture et tant d'autres violations récentes des droits uniront à cette date d'innombrables fronts de résistance sociale.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 30 mars 2022

Les manifestants sont venus avec des photos de disparus sous la dictature

Rassemblement au parc d'Ibirapuera en 2019

31 mars : le Brésil de Jair Bolsonaro nostalgique de la dictature militaire

Séance solennelle ce jeudi à l'Assemblée législative de Brasilia en l'honneur du 58e anniversaire du coup d'État militaire de 1964 dont Jair Bolsonaro est un grand admirateur.

À la demande du député d'État Capitão Assumção (PL), une séance solennelle a lieu ce jeudi à l'Assemblée législative de Brasilia en l'honneur du 58e anniversaire du coup d'État militaire de 1964. Rien d’étonnant quand on sait que Jair Bolsonaro, ex-capitaine chez les parachutistes et dont le gouvernement comprend plusieurs militaires parmi les ministres, est un admirateur avoué de la période de la dictature.

Le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, élu en 2018 et a pris ses fonctions le 1er janvier 2019, avait ordonné la commémoration du 31 mars 1964, date du coup d’État militaire qui a confisqué la démocratie pendant 21 ans. Cinq généraux se sont succédés à la tête de la junte qui a dirigé pays pendant cette période de répression, de tortures des opposants ou d’assassinats (plusieurs centaines d’entre eux ont perdu la vie). Le régime s'est durci en 1968 avec l'interdiction des manifestations, la censure et le jugement des prisonniers politiques par des tribunaux militaires. Beaucoup d’artistes et d’opposants politiques se sont exilés, comme les musiciens Gilberto Gil et Caetano Veloso, pour sauver leur vie.

En juin 2016, Jair Bolsonaro affirmait à la radio Jovem Pan : "L'erreur de la dictature a été de torturer sans tuer". Lors de la séance de la Chambre des députés où a été votée en avril 2016 la destitution de la présidente Dilma Rousseff (qui fut torturée par les militaires), Bolsonaro avait dédié son vote au colonel qui était le chef du renseignement sous la dictature, accusé d'au moins six assassinats sous la torture. "À la mémoire du colonel Carlos Alberto Brilhante Ustra, la terreur de Rousseff (...), je vote oui !".

Contrairement à d'autres pays comme le Chili et l'Argentine, au Brésil, les militaires ont maintenu le contrôle total de la transition de la dictature à la redémocratisation. « À tel point que jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui touche à la justice transitionnelle passe par les militaires, comme la Commission des morts et des disparus en 1995 et la Commission d'amnistie. Tout a dû être négocié avec les militaires.

Depuis 1986, la Constitution interdit à l'armée de s'ingérer dans les affaires publiques. En 2019, Bolsonaro avait demandé au ministère de la Défense d’organiser des fêtes de commémoration dans les casernes. Cela ne se produira pas cette année. L’an dernier dans une crise d'autoritarisme le président paranoïaque a renvoyé son ministre de la Défense, ce qui a entraîné la démission des trois principaux chefs militaires du Brésil, trois généraux à la tête de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine, le 29 mars 2021, ce qui ne s’était jamais vu… En campagne pour les élections d’octobre 2022, Jair Bolsonaro qui les années précédentes avait évoqué l’idée d’un nouveau coup d’État militaire, va plutôt faire profil bas. Les sondages ne lui sont pas très favorables face à Lula, son adversaire de gauche. Il a toutefois choisi un militaire comme candidat à la vice-présidence, son nouveau ministre de la Défense, Walter Souza Braga Netto, un nostalgique lui aussi du golpe de 1964.

Ce 31 mars 2022, l’heure est au recueillement, les opposants à Bolsonaro organisent des marches du silence (Caminhada do Silêncio), dans plusieurs villes du Brésil.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 30 mars 2022

Le 31 mars 1964, l’armée brésilienne renversait João Goulart, le président élu en 1961

Les cinq généraux qui se sont succédés à la tête de la junte

29 mars : il y a 75 ans, les massacres oubliés de Madagascar

Cette journée dédiée aux victimes est fériée à Madagascar où l'on commémore les massacres opérés en 1947 par l'armée française envoyée mater toute tentation indépendantiste de la Grande île…

Cette journée dédiée aux victimes est fériée à Madagascar où l'on commémore les massacres opérés en 1947 par l'armée française envoyée mater toute tentation indépendantiste de la Grande île : plusieurs dizaines de milliers de morts (ou centaines de milliers) dans la plus grande indifférence à l'époque (et encore aujourd'hui).

Pendant la nuit du 29 mars 1947, à Madagascar, quasi simultanément, à Moramanga, dans le centre-est et à Manakara, sur la côte sud-est, des groupes d’insurgés qui ne croient plus en l’indépendance de leur pays par la voie pacifique, prennent les armes et commettent de premières attaques. C'était le début d'un an et demi d’insurrection contre l’administration coloniale française, en place depuis un demi siècle, notamment au prix de massacre, comme en 1897.

Lors du sommet de la Francophonie de 2016, François Hollande a rendu visite à la stèle des anciens combattants de la Grande guerre, à Anosy, en « hommage », aux victimes des événements de 1947 qu’il avait qualifiés de « répression brutale ». Mais, lors des journées de Commémoration de la Rébellion de 1947 (Martiora Ny tolona tamin'ny), aucun membre du gouvernement français n'est jamais venu en visite à Madagascar. Les massacres de l’année 1947 dans la Grande Ile font partie des trous noirs de l’histoire de France : 90 000 morts selon le commandant des troupes françaises de l'époque ; entre 200 000 et 700 000 morts selon d’autres sources.

Ce mardi 29 mars, une cérémonie de dépôt de gerbes sous la houlette du Président de la République, Andry Rajoelina, se déroule dans plusieurs endroits emblématiques : au Mausolée sis à Avaratr’Ankatso, Antananarivo, où reposent les dépouilles des combattants nationalistes ainsi qu’à Moramanga et Manakara, lieux de l’insurrection. La chanson Madagasikara Tanindrazanay qui a marqué la lutte nationale à cette époque est chantée ce jour-là. Cette commémoration qui a commencé vendredi 25 mars au camp militaire du Ier RM1 à Analakely, à Antananarivo, semble toutefois rencontrer une certaine indifférence de la part des citoyens. Il faut dire qu’en moins de deux mois, la Grande île a été frappée par quatre cyclones : Ana, Batsirai, Dumako et Emnati, qui ont fait des dizaines de milliers de sinistrés.

Ce jour férié et cette commémoration officielle ont été décidés en 1967, à l’occasion du 20e anniversaire du massacre. La célébration de 1947 a été discrète sous la Première république (1960-1975), puis beaucoup plus marqué sous la Deuxième république (1975-92) le régime « révolutionnariste », autoritaire et corrompu, l’avait instrumentalisé pour se construire une légitimité… la commémoration varie selon les périodes, mais le traumatisme demeure ancré dans la mémoire collective, même si seuls les plus anciens s’en souviennent vraiment.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 28 mars 2022

28 mars : le Jour de la renaissance de la nation Balkar

La république autonome de Kabardino-Balkarie, composante de la Fédération de Russie, célèbre sa restauration le 28 mars 1957, après 13 ans de déportation du peuple Balkar.

Les Balkars sont un peuple turc habitants au nord du Caucase, ils n’ont pas été massacrés par Poutine comme leurs voisins les Tchétchènes, mais ils ont subi sous Staline, le 8 mars 1944, une déportation, dans leur totalité, comme les Tatars de Crimée et d’autres minorités ethniques de l’ex-URSS.

En 1942, une partie importante de la république soviétique autonome de Kabardino-Balkarie a été occupée par les troupes allemandes. Au début de l’année 1943, l'Armée rouge l’a libéré. Mais, l'année suivante, le chef du NKVD (le ministère de l'Intérieur) Lavrentiy Beria ordonne la déportation de tous les Balkars.

La raison officielle de cette déportation était la prétendue collaboration des Balkars avec les nazis. En réalité, l'expulsion des Balkars faisait partie d'un programme de colonisation forcée et de transfert de population qui a touché des millions de personnes appartenant à des minorités ethniques soviétiques. L'ordre de commencer la déportation des Balkars fut donné au petit matin du 8 mars 1944. En deux heures environ, toute la population des Balkans a été transportée à Naltchik (la capitale). De là, ils ont été déportés vers le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'oblast d'Irkoutsk et l'Extrême-Nord dans des convois ferroviaires. 20% d’entre eux sont morts pendant cette déportation. Leur république devient la Kabardie.

Après la mort de Staline, en 1953, la situation évolue. En 1956, ils seront autorisés à revenir et le 28 mars 1957, la Kabardie redevient la Kabardino-Balkarie. C’est cet anniversaire qui est fêté aujourd’hui comme le Jour de la renaissance de la nation balkar (Balkar halkynnyn yılnı xalqın tənouu günu). Les Balkars ont trouvé leurs maisons ou leurs fermes pillées et en ruines. On les a aidés à les reconstruire, mais ils n'ont jamais reçu de compensations financières pour leurs biens perdus ou leurs souffrances en exil.

Cette journée de commémoration a été officiellement instituée par le président de Kabardino-Balkarie, Valeriy Kokov, en 1994, à l’occasion de la célébration du cinquantenaire de la déportation. Certains habitants de la république estiment toutefois que les festivités auraient dû être calées sur le 3 mai, date anniversaire du retour, en 1957, des premiers déportés.

La Journée du renouveau du peuple balkar est marquée par des concerts, des spectacles, des expositions, des compétitions sportives, des courses de chevaux, des courses automobiles et d'autres événements organisés dans toute la république. Chaque année, des fleurs sont déposées sur le monument à Kaysyn Guliyev, poète national. Une procession et un rassemblement équestre ainsi qu’un rallye de voitures tout-terrain sont organisés à Naltchik, sur le trajet de la déportation.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 7 mars 2022

27 mars : le Jour de l'union de la Bessarabie avec la Roumanie

La république de Moldavie en occupe la majeure partie de la Bessarabie. Ce territoire majoritairement roumanophone a appartenu à la Roumanie mais a été confisqué par l’URSS…

La Roumanie célèbre le Jour de l'union de la Bessarabie avec la Roumanie (Ziua Unirii Besarabiei cu Romania). Cette célébration est récente (2017) et correspond à l’air du temps, l’émancipation des peuples, même si Moscou y verra inévitablement l’une de ces humiliations que soi-disant l’Occident lui impose. Alors qu’il ne s’agit là que de la liberté des peuples. Le 27 mars commémore le jour de 1918 où le parlement bessarabien a voté l’union du pays avec le Royaume de Roumanie. La date est celle du calendrier julien, elle a glissé d’un calendrier à l’autre sans modification.

La Bessarabie est située entre les fleuves Dniepr et Prout. Aujourd’hui la petite république de Moldavie occupe la majeure partie de son territoire. La région est majoritairement peuplée de Roumains, elle faisait partie jadis de la principauté de Moldavie, dont seule la moitié sud a formé la Roumanie dès la création du pays en s’associant à la Valachie. Car à l’époque la Bessarabie était occupée par la Russie qui l’a annexé à l’Empire en 1912. La Révolution russe parmi à certains peuples, les Finlandais, les Polonais… et les Moldaves à échapper à l’emprise russe. Le 2 décembre 1917 (ancien calendrier), le parlement nouvellement créé de Bessarabie a proclamé la République démocratique moldave au sein de la Russie. Le 24 janvier 1918, la Moldavie a déclaré son indépendance de la Russie. Enfin, le 27 mars 1918, le parlement moldave vote l'unification avec la Roumanie. L'union a été officiellement reconnue par les puissances européennes après la fin de la Première Guerre mondiale.

La Russie n’a jamais accepté cette perte. Suite au pacte scellé avec Hitler (pacte secret Ribbentrop-Molotov), Staline impose à la Roumanie de rétrocéder la région à l’URSS en juin 1940. La région est réinvestie par la Roumanie en juillet 1941 à la faveur l’offensive allemande contre l’URSS, puis reconquise par Moscou en août 1944. Finalement, la République socialiste soviétique de Moldavie obtient son indépendance en 1991 à la faveur de la disparition de l’URSS, mais sans avoir le droit de se rattacher à la Roumanie. Pour éviter cela la Russie entretient depuis 1992, une occupation militaire dans une république fantoche de Transnistrie, selon une stratégie qui a ensuite été utilisé par Moscou en Géorgie puis en Ukraine : les soi-disant républiques du Donbass.

Le projet de commémoration de l'union de la Bessarabie avec la Roumanie a été lancé par Eugen Tomac, alors député du Parti du mouvement populaire. En octobre 2015, le Sénat de Roumanie a adopté à l'unanimité la Journée de l'union de la Bessarabie avec la Roumanie. Cependant, il a fallu environ un an et demi pour que la fête soit adoptée par la Chambre des députés. Le 27 mars 2017, la fête a été promulguée par le président Klaus Iohannis, devenant officielle.

La Journée de l'Union de la Bessarabie avec la Roumanie est marquée par des événements culturels, artistiques et scientifiques organisés par les autorités nationales et locales, les ONG et les institutions culturelles en Roumanie et à l'étranger. Le drapeau national de la Roumanie flotte dans tout le pays à l'occasion de la fête.

La journée est bien sûr officieusement célébrée par une partie des habitants de la république de Moldavie, ceux qui soutiennent l'unification des pays roumains, ainsi que par diverses organisations roumaines travaillant en Moldavie, comme l'Institut culturel roumain.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 26 mars 2022

Les députés bessarabiens

26 mars : Hawaï célèbre un des ses derniers princes

Le prince Kūhiō aurait pu régner sur Hawaï si les Américains n’avaient pas aboli la monarchie. Il se contera d’une carrière de représentant de son île au Congrès des États-Unis. À Hawaï, un jour férié lui rend hommage.

À Hawaï, on célèbre l’anniversaire du prince Jonah Kūhiō Kalanianaʻole, né le 26 mars 1871 et mort, il y a juste un siècle, en 1922. Ce prince héritier de la dynastie Kalākaua, n’a jamais régné car la monarchie d’Hawaï a été reversée en 1893 par un groupe d'hommes d'affaires américains qui ont établi une république. Le prince Kūhiō a participé à une rébellion contre cette république imposée, a été arrêté et condamné à un an de prison.

Suite à l'annexion d'Hawaï par les États-Unis, le prince Kūhiō quitte le pays et voyage en Europe puis en Afrique. Il est finalement retourné à Hawaï en 1902 pour s’engager en politique. Au début, il a rejoint le Home Rule Party d'Hawaï, puis le Parti républicain. En 1903, il a été investi candidat républicain au Congrès des États-Unis et a été élu. Kūhiō a ensuite représenté le territoire d'Hawaï au Congrès jusqu'à sa mort en 1922. On lui doit une action politique en faveur de son archipel natal qui, en retour, a fait de son anniversaire un jour férié (Prince Kūhiō Day). Cette année, 2022, la date tombant un samedi, le vendredi 25 mars est également férié à Hawaï.

Le Prince Kūhiō Day a été officiellement établi en 1949. C'est l'un des deux jours fériés dédiés à la royauté, l'autre étant le Kamehameha Day (11 juin). Kūhiō est commémoré localement par des noms de rue, de plage et même de spot de surf. Lui est ses frères ont aussi été les premiers surfeurs sur les côtes californiennes.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 mars 2022

25 mars : pèlerinage à Tinos pour la fête nationale grecque

La date de la commémoration nationale, le 25 mars, quant à elle, n’a pas été choisie par hasard : les orthodoxes grecs célèbrant aujourd’hui l’une de leurs principales fêtes, l’Annonciation.

L’île de Tinos, l’une des plus grandes îles des Cyclades, est certainement le lieu de pèlerinage le plus important de la Grèce contemporaine. Son sanctuaire marial (Panagia) attire des foules nombreuses le 25 mars, traditionnellement fête de l’Annonciation (Ευαγγελισμός), ainsi que le 15 août (fête de l’Assomption), qui ne font pas démentir cette réputation de « Lourdes grec » qu’on lui prête. On vient de tout le pays toucher l’icône « miraculeuse » (représentant l’Annonciation) et lui demander certaines grâces, qu’il s’agisse de guérison ou de la réussite à un examen ! On est loin de la ferveur nationaliste qui a entouré sa découverte en 1821, sous un sanctuaire primitif, alors que la Grèce tentait, par les armes, de se libérer de quatre siècles d’occupation ottomane. Les Grecs ont vu dans cette redécouverte de l’icône disparue comme un signe qui valorisait, en quelque sorte, la dimension chrétienne de leur identité et de leur combat. Tout naturellement, c’est cette même date du 25 mars qui a été choisie pour incarner cette connivence du religieux et du politique, au travers de la fête nationale grecque ! Le sanctuaire abrite aussi un mausolée dédié aux marins soldats de l’Elli, un navire de guerre coulé par les Italiens lors de la deuxième guerre mondiale.

En effet, c’est aujourd’hui la fête nationale grecque (ελληνική εθνική εορτή). À Athènes, la journée fériée débute par une messe solennelle célébrée en l’église Saint-Denys-l’Aréopagite, par le Primat de Grèce, à laquelle assiste toute la classe politique. Les Grecs célèbrent ce jour de 1821 où un évêque grec de Patras aurait levé l’étendard de la révolte contre l’occupation ottomane. Ce geste n’était pas le premier et l’indépendance ne sera acquise que bien plus tard. La date de la commémoration nationale, le 25 mars, quant à elle, n’a pas été choisie par hasard : les orthodoxes grecs célébrant aujourd’hui l’une de leurs principales fêtes, l’Annonciation. C’est dans l’île de Tinos que se déroule le principal pèlerinage lié à cette fête.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 mars 2022

“Germanos, le métropolite de Patras, bénit le drapeau de la Révolution”, œuvre de Theodoros Vryzakis, 1865, National Art Gallery and Alexandros Soutzos Museum, Athènes

24 mars : 46 ans après le coup d'État militaire, l'Argentine se souvient de la dictature

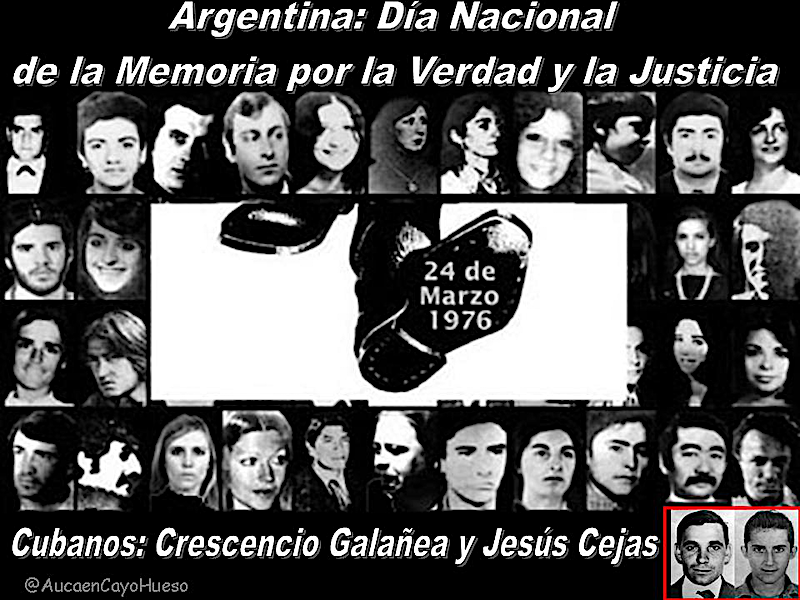

L’Argentine commémore le coup d’État de 1976 et les 30 000 victimes de l’État policier. Cette Journée nationale de la mémoire et pour la vérité est fériée, mais la fête n’est pas du goût de tout le monde, car elle rappelle le premier jour de la période la plus sombre de l’histoire de l’Argentine.

L’Argentine commémore le coup d’État de 1976 et les 30 000 victimes de l’État policier. Cette Journée nationale de la mémoire et pour la vérité (Día Nacional de la Verdad y la Justicia), instituée en 2002, est fériée depuis 2006, mais la célébration du 24 de marzo n’est pas du goût de tout le monde, car elle rappelle le premier jour de la période la plus sombre de l’histoire de l’Argentine marqué par des violations quotidiennes des droits humains, des assassinats politiques, des enlèvements d’enfants… Avec celle de Pinochet, au Chili à la même époque, la dictature instaurée par Jorge Rafael Videla à la suite du coup d’État militaire du 24 mars 1976, a été l’une des plus sanglante du continent.

Dès le retour de la démocratie, la première marche avait été organisée le 24 mars 1986 pour commémorer le coup d'État organisé par les Mères de la place de Mai, mais il a fallu attendre les années 2000 pour en faire un jour férié, d’abord non chômé, puis le président Kirchner en a fait une journée non travaillé (2006). Le président Macri a tenté en 2017 d’en faire une fête mobile, mais a dû y renoncer devant le tollé provoqué par l’abandon de la date symbole du 24 mars.

Après la chute du régime militaire (le 10 décembre 1983), une loi dite “point final” (1986) pardonnait aux responsables de crimes contre l'humanité, aucune poursuite ne pouvait être entreprise.Le 14 juin 2005, grâce au président Néstor Kirchner, la Cour suprême de justice de la nation a finalement déclaré l'inconstitutionnalité de cette loi, ce qui avait permis l'organisation de nombreux procès publics contre les auteurs des crimes de la dictature. À l'heure actuelle, on continue d'enquêter sur les événements survenus entre 1976 et 1983 dans les différents centres de détention clandestins.

Des Français ont été victimes de la répression. Une cérémonie a eu lieu à l'ambassade d'Argentine en France à Buenos Aires, devant la plaque "Plus jamais" en souvenir des victimes du terrorisme d'État. On ne peut célébrer cette journée sans faire référence à la Marche des mères de la Plaza de Mayo, aux grand-mères de la Plaza de Mayo , à Héctor Germán Oesterheld, à Adolfo Pérez Esquivel… sans oublier l’écrivain Rodolfo Walsh, le fondateur du journalisme d'investigation en Argentine, assassiné par la junte militaire le 25 mars 1977, le lendemain de l’anniversaire du coup d’État.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 mars 2022

Mise à jour 2024 : le nouveau président argentin, d’extrême droite, Javier Milei, s’applique à nier ou relativiser les crimes de la dictature : « il n’y a pas eu 30 000 disparus » s’obstine-t-il à affirmer. Ce 24 mars 2024, au moment même où avait lieu la traditionnelle marche mémorielle, le gouvernement mettait en ligne une vidéo de 12 mn remettant, pour la première fois depuis 1983, au goût du jour, la « théorie des deux démons » (Teoría de los dos demonios) qui consiste à justifier les crimes contre l’humanité commis pendant la dictature en les présentant comme une réponse à des attentats perpétrés, à l’époque, par des groupes d’extrême gauche. Milei a assorti la vidéo d’un mot-dièse : #nofueron3000 (ils n’ont pas été 30 000). Quant à la ministre de la sécurité, Patricia Bullrich, elle s’est apitoyée sur le sort des militaires et policier « injustement emprisonnés ». Le projet économique de Javier Miliei est totalement en phase avec celui de la dictature ; ses idées sur la société argentine également. Va-t-il faire basculer le pays à nouveau dans l’horreur ?

Mise à jour 2025 : à l’occasion du 49e anniversaire du putsch, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Buenos Aires pour dénoncer le révisionnisme historique de Javier Milei sur les crimes de la dictature. Le président argentin, qui dénonce une mémoire « tronquée », conteste toujours jusqu’au nombre de disparus ce qui lui permet de réhabiliter la théorie des « deux démons ». Ce 24 mars 2025, le président a ordonné la déclassification totale de toutes les informations et documents liés aux actions des Forces armées durant la période de 1976 à 1983. Mais aucun document permettant de localiser les corps des milliers de disparus ou les centaines de bébés volés à leurs famille, ne fera déclassifié.

24 mars : la Serbie se souvient des bombardements de l'OTAN

L’OTAN avait bombardé la Serbie pendant plusieurs semaines en 1999 pour prévenir un nouveau génocide de la part des Serbes. Après les horreurs de Srebrenica, le même processus avait commencé au Kosovo. L’intervention, illégale au regard du droit, avait permis de stopper les massacres, mais au prix de centaines de victimes des bombardements.

La Serbie célèbre chaque 24 mars Journée à la mémoire des bombardements de l’OTAN (Дана сећања на жртве НАТО бомбардовања). Ce soir les sirènes d'alerte de défense antiaérienne vont retentir à 19H45 (18H45 GMT), l'heure des premières frappes du 24 mars 1999. Cette journée de commémoration officielle n’est pas fériée.

La campagne avait impliqué l’ensemble des membres de l’OTAN à l’exception de la Grèce. Elle a duré 11 semaines. L'Otan a visé des dizaines de cibles militaires, puis des infrastructures (ponts, intersections ferroviaires, réseau électrique). Mais les bombardements ont parfois manqué leur cible, en faisant des victimes civiles, dont le bilan ne fait pas consensus. Les chiffres vont de 500 morts, selon l'ONG Human Rights Watch (dont les deux tiers sont des Albanais réfugiés en Serbie), à 2 500 selon le chiffre officiel des autorités serbes.

Cette intervention de l’OTAN contre la Serbie est citée régulièrement en exemple par les extrêmes droites et extrêmes gauches européennes qui soutiennent l’insoutenable : la destruction de l’Ukraine par Vladimir Poutine. Pourtant les contextes sont très différents. Les forces serbes étaient en guerre contre les mouvements indépendantistes kosovars. La province autonome du Kosovo (peuplée à plus de 80% d’Albanais), à laquelle Belgrade a supprimé toute autonomie, était en lutte contre la tutelle serbe. Ce conflit avait déjà fait 13 000 morts pour l’essentiel des Albanais tués par les forces serbes. Le massacre qui a déclenché l’intervention de l’OTAN est le massacre de Račak, un massacre délibéré de 45 civils par la police serbe, le 15 janvier 1999.

Les opinions publiques occidentales avaient découvert l’ampleur des massacres opérés par l’armée serbe en Bosnie. Le plus terrible fut le massacre de Srebrenica ou plus de 8 000 hommes et adolescents bosniaques ont été méthodiquement sélectionnés et exécuté un à un par les Serbes quasiment sous les yeux des casques bleus de l’ONU. Ces derniers incapables d’intervenir, ont refusé l’intervention de l’OTAN qui déjà à l’époque s’était proposée. Ce massacre, et ce ne fut pas le seul en Bosnie, a été qualifié de génocide par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et la Cour internationale de justice à plusieurs reprises. C’est pour ne pas être les témoins impuissants de tels massacres que les opinions publiques européennes et américaines ont soutenu massivement cette intervention de l’OTAN pourtant illégale au regard du droit international puisque le Kosovo n’est pas membre de l’OTAN et ne pouvait donc pas bénéficier de l’article 5, ni non plus la Bosnie-Herzégovine.

Les bombardements sur la Serbie avaient finalement contraint Slobodan Milosevic, le leader serbe, à retirer ses troupes du Kosovo. Cette province (anciennement autonome) majoritairement peuplée d'Albanais, avait été mise sous l'administration de l'ONU, puis a proclamé en 2008 son indépendance que la Serbie refuse toujours de reconnaître.

Aucune comparaison peut être faite entre l’entreprise génocidaire serbe en Bosnie et au Kosovo et les affrontements armés entre forces ukrainiennes et forces russes au Donbass qui en huit ans de guerre ont causé la mort de quelque 3500 civils.

En Serbie, le 24 mars est marqué par des cérémonies du souvenir organisées dans les villes et villages de toute la Serbie. Une cérémonie de dépôt de la colère à laquelle assistent de hauts responsables du gouvernement a lieu à la Flamme éternelle à Belgrade qui a été érigée en souvenir des victimes militaires et civiles du bombardement.

Au Kosovo, on se félicite de ce sauvetage inespéré qui a permis au pays d’exister et à un peuple de ne pas être dispersé ou massacré.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 mars 2022

Le mémorial du parc Tašmajdan à Belgrade

23 mars : le jour où le Pakistan est devenu une république islamique

Le Jour du Pakistan commémore deux événements : la Résolution de Lahore du 23 mars 1940 et la proclamation de la république islamique du Pakistan, le 23 mars 1956.

Le Jour du Pakistan (یوم پاکستان,) commémore deux événements : la Résolution de Lahore du 23 mars 1940 et la proclamation de la république islamique du Pakistan, le 23 mars 1956. C’est un des principaux jours fériés du pays.

La résolution de Lahore (قرارداد لاہور), ou Résolution du Pakistan (قرارداد پاکستان)est une déclaration politique de la Ligue musulmane (parti défendant les intérêts des musulmans dans l’empire britannique des Indes) appelant à la création d'États indépendants pour les musulmans du nord-ouest et de l'est des Indes britanniques. Cette déclaration, faite le 23 mars 1940, est vue aujourd’hui comme l’annonce d’un Pakistan indépendant distinct du reste de l’Inde. En réalité, le projet de partition était encore flou et de faisait pas l’unanimité parmi les combattant pour l’indépendance.

Le terme de « Pakistan » a été inventé en 1933, par Choudhary Rahmat Ali un homme politique pakistanais établi à Cambridge, à partir des noms des principales nations du nord de l’Inde : Punjab, Afghania, Kashmir (Cachemire), Sindh et Balouchistan. Le « i » du milieu a été rajouté pour des raisons phonétiques. En ourdou, pâk signifie « pur » et stân , « pays », ce qui fait du Pakistan, le « pays des purs ».

La même date, le 23 mars, a été reprise quand le Pakistan (indépendant depuis le 14 août 1947) a quitté son statut de dominion fédéral au sein de l’Empire britannique pour devenir une république, la toute première « république islamique ».

Les principales célébrations du Pakistan Day se déroulent à Islamabad : défilés militaires et civils, remises de médailles, chant, prières et dépôt de gerbes au mausolée du fondateur du Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, ainsi qu’à celui de Muhammad Iqbal, le poète national.

Cette journée du Pakistan est aussi célébrée par la diaspora à Londres, New York, (où une parade annuelle est organisée), au Canada…

Le Pakistan Day ( یوم پاکستان ) est aussi appelé Jour de la République ( يوم جمهوريه) ou simplement 23-Mars.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 mars 2022

Le Minar-e-Pakistan a été érigé à Lahore dans les années 1960 sur le site où le 23 mars 1940 a été prononcé la Résolution

La foule sous le portrait de Muhammad Ali Jinnah

22 mars : l’anniversaire du Pathet Lao, le parti unique du Laos

Pathet Lao signifie le pays des Laos ou l’État du Laos, l’expression désigne aussi l’équipe dirigeante du parti unique au pouvoir depuis 1975.

Pathet Lao (ປະເທດລາວ) signifie “le pays des Laos” ou “l’État du Laos”, il désigne aussi l’équipe dirigeante du parti unique au pouvoir depuis 1975, autrement dit, les dirigeants du Parti communiste qui sont aussi ceux du pays. La Journée du Parti révolutionnaire du peuple lao, le parti au pouvoir, est un jour férié.

Pathet Lao est d’abord un mouvement indépendantiste fondé en 1945 par le prince Phetsarath, en désaccord avec le roi qui refusait de proclamer l’indépendance au moment du départ de l’occupant japonais. Son objectif était d’empêcher le retour des Français. Ayant échoué, il se rapproche du Việt Minh au début des années 1950. Le Parti communiste indochinois englobe l’ensemble des peuples de la région, puis une section propre au peuple lao va se distinguer et finalement constituer le Parti du peuple lao, ou Phak Pasason Lao. Son premier congrès s’ouvre le 22 mars 1955. C’est l’évènement dont on célèbre aujourd’hui, le 67e anniversaire.

Pourtant à l’époque, son existence avait été tenue secrète, masquée par mouvement du Pathet Lao qui désigne aujourd’hui la petite élite qui dirige le Laos depuis le 23 août 1975, après deux décennies de guérilla contre le pouvoir monarchique. Le 2 décembre, la monarchie est abolie et la République démocratique populaire lao est proclamée. Le régime laotien est une dictature communiste d’économie de marché, sur le modèle chinois.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 mars 2022

20 mars : manifestations politiques en Tunisie pour la Fête de l’indépendance

La Tunisie célèbre son indépendance obtenue le 20 mars 1956. Cette journée est aussi l’occasion pour l’opposition de manifester contre la dérive autoritaire du président Kaïs Saïed depuis son coup d’État du 25 juillet dernier.

La Tunisie célèbre son indépendance obtenue le 20 mars 1956. La signature du Protocole de l’indépendance du pays, ce jour-là, mettait fin à la fin de la colonisation française. Celle-ci avait commencé le 12 mai 1881, sous la forme d'un protectorat de la France sur la Tunisie, imposé par le traité du Bardo. Quelques jours plus tôt, les troupes françaises avaient pénétré dans le pays sans rencontrer grande résistance. L’Empire ottoman, tutelle théorique de la Tunisie, n’avait pas réagi. La France a régi le pays pendant trois quarts de siècle, réprimant les émeutes et les tentatives d’émancipation.

La Tunisie n’a pas connu de guerre d’indépendance comme l’Algérie, même si la lutte armée a débuté le 18 janvier 1952 et la répression militaire française en réponse. Les années de lutte sous la conduite de son leader historique, Habib Bourguiba, ont été difficiles (guérilla, attentats, représailles). La situation est apaisée par la reconnaissance de l'autonomie interne de la Tunisie, en 1954. La France finit par reconnaître « solennellement l'indépendance de la Tunisie » le 20 mars 1956, tout en conservant la base militaire de Bizerte (jusqu’au 15 octobre 1963).

Habib Bourguiba sera son premier président de la République après l’abolition de la monarchie husseinite le 25 juillet 1957. La république s’est imposée mais pas vraiment la démocratie : son parti le Parti socialiste destourien (ex Néo-Destour) s’est incrusté au pouvoir et Habib Bourguiba a fini par être désigné président à vie en 1975. Il sera renversé en 1987 par un premier ministre qui imposera une véritable dictature et un régime reposant sur la corruption. Ce dernier a été renversé le 14 janvier 2011. S’ensuit un régime établi sur des bases démocratiques qui a vécu de manière chaotique jusqu’à ce que le président en place, Kaïs Saïed, ne suspende le Parlement le 25 juillet 2021 et fasse disparaître la démocratie représentative pour imposer sa dictature.

C’est contre ce coup de force qui a mis un terme à une transition démocratique, unique dans le monde arabe, que l’opposition a appelé à manifester ce 20 mars pour dénoncer la dérive autoritaire du président qui cumule tous les pouvoirs entre ses mains. En prévision, le gouverneur de Tunis, Kamel Fekki, a interdit les manifestations politiques sur l’avenue Habib Bourguiba (avenue de la Révolution). En 2021, le président avait brillé par son absence à la Fête de l’Indépendance (عيد الإستقلال). En 2022, un discours est annoncé.

L’opposition a appelé à célébrer la fête de l’Indépendance, tout en dénonçant la violation flagrante des libertés et en demandant un retour au processus démocratique. Le référendum promis par le président n’a jamais eu lieu. Les Tunisiens ont boudé la consultation lancée par le président sur le sujet (à peine 10% de participation) et qui se termine ce 20 mars.

Demain, 21 mars, ce devait être la Fête de la jeunesse (elle a été supprimée en 2011).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 mars 2022

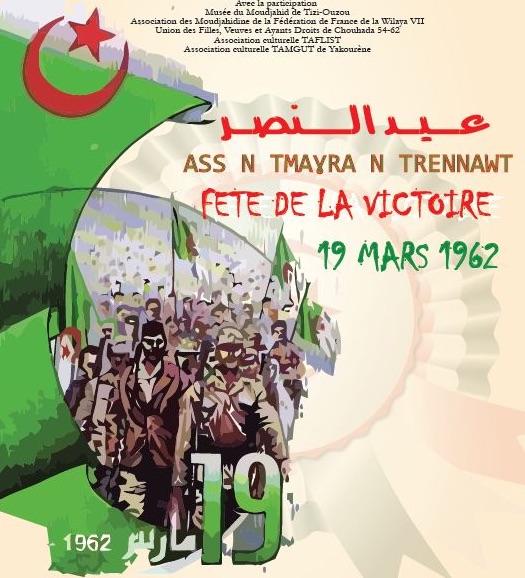

19 mars : hommage aux victimes de la guerre d'Algérie

La France commémore le 60e anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962. En 2012, cette date a été instituée “Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie” mais elle ne fait pas l’unanimité…

La France commémore le cessez-le-feu du 19 mars 1962, une célébration qui ne fait pas l’unanimité. Pour les appelés (1,2 millions) et leur famille, cela marque la fin d’un long et pénible engagement qui longtemps n’a pas eu droit à l’appellation de guerre. La date du 19 mars était célébrée depuis longtemps par les associations d’anciens combattants, mais elle n’a eu droit à une reconnaissance officielle qu’en 2012, pour le 50e anniversaire, comme Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Cette année pour le 60e anniversaire, l’événement est plus marqué qu’à l’ordinaire même si la guerre en Ukraine l’a relégué au second plan.

Le 19 mars comme date de l’hommage national aux morts en Algérie continue cependant à être rejetée par les représentants des « rapatriés » et des harkis. Si le 19 mars évoque la joie du retour des militaires français dans leur famille, il marque également l’amorce d’un drame pour les rapatriés, contraints au déracinement, et le début d’une tragédie pour les harkis, massacrés dans les semaines qui suivirent, au mépris des accords d’Evian. Si bien que le président Chirac avait inventé une nouvelle date d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie, le 5 décembre. Mais faute du moindre fondement historique, elle est aujourd’hui peu marquée.

En Algérie, le 19 mars n’est pas férié, ce n’est que la Fête de la victoire (النصر). La vraie fête d’indépendance est le 5 juillet (date sa proclamation en 1962 et anniversaire du début de l’occupation du pays par les Français, le 5 juillet 1830). Avec le Hirak, beaucoup en Algérie rêvaient d’un seconde libération (une seconde indépendance pour certains !), et sont aujourd’hui très déçus que le mouvement se soit enrayé. Le système politique algérien, sclérosé et corrompu, est accusé par la majeure partie de la population d’avoir confisqué la victoire et l’indépendance au profit d’une petite élite.

A Paris, une cérémonie débute 16h30 au mémorial du quai Jacques Chirac qui a été complètement transformé pour l’occasion (remise de décorations, discours de la ministre déléguée aux Armées et dépôt de gerbes) - La cérémonie à l’Arc de Triomphe est à 18h30 (dépôt de gerbes et ravivage de la flamme).

Le 19 mars est dédié aux victimes du conflit : 30 à 35 000 Français (dont 25 000 militaires et 6 à 10 000 civils, ces derniers, en majorité tués après le 19 mars), 350 à 400 000 Algériens selon les historiens (et non un millions et demi d’après le discours officiel) quand aux harkis, les supplétifs algériens de l’armée française, la fourchette pour eux est encore plus large : de 30 à 150 000, selon les sources, et en comptants les règlement de compte après le 19 mars.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 mars 2025