L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

18 mars : les Russes de Crimée font la fête pendant que l’armée russe ravage l’Ukraine

Journée festive en Crimée : musique, rallye automobile, feu d’artifice… « L’opération militaire spéciale » qui se déroule à quelques dizaines de kilomètres de là, ne doit pas contrarier la célébration du rattachement de la Crimée à la Russie en 2014.

Alors que dans les villes voisines, l’on assassine froidement des civils par milliers, les Russes de Crimée font la fête toute cette journée du 18 mars. Ils célèbrent le Jour de la réunification de la Crimée avec la Russie (День воссоединения Крыма с Россией). Le jour est férié et chômé en Crimée et à Sébastopol, ville au statut spécial qui célèbre le Jour du retour de la ville de Sébastopol à la Russie (День возвращения города Севастополя в состав России).

La journée commémore le 18 mars 2014, date de la signature par Poutine du décret sur l’intégration de la Crimée à l’Ukraine. Quelques jours plus tôt, les points stratégiques de la péninsule avaient été investis par des soldats sans insignes (les “petits hommes verts”, célébrés chaque 27 février). Cette technique bien rodée est appelée la maskirovka. Ces soldats russes camouflés avaient organisé un référendum illégal auquel les non Russes n’ont pas participé et sur la base de son résultat, massivement positif, le Vladimir Poutine entérinait l’annexion du territoire à la Russie a mépris du droit international. Tout s’est joué en trois semaines.

C’est cet événement que les Russes de Crimée fêtent avec enthousiasme chaque 18 mars, depuis 2015. Chaque année, on organise un rallye automobile, très populaire, qui quitte Simferopol, la capitale à 11 heures et arrive à Sébastopol vers 13h30 où il accueillit en grande pompe place Nakhimov. Il est suivi par des motards. La journée a commencé par la plantation d’arbre au mont Sapin. La soirée se terminera en musique, avec un feu d’artifice.

Ce "Printemps de Crimée" ("Крымская весна"), c’est ainsi qu’on nomme la journée, est célébré dans toute la Russie. À Smolensk, c’est un concours de dessin sur le thème « Crimée - une goutte de Russie », qui est organisé. Dans la région de Moscou, une flashmob de danse réunit chaque 18 mars, selon les autorités locales, jusqu’à 10 000 personnes qui danseront sur les airs de Valse de Sébastopol, une populaire chanson soviétique écrite en 1955 sur cette ville criméenne, port d’attache de la flotte de la mer Noire. La ville de Mourmansk propose un festival sur le thème de la Crimée les 18 et 19 mars. À Rostov-sur-le-Don, on organise un spectacle lumineux avec la lettre Z projetée sur les murs de la ville. Ce soir, les participants sont invités à s'aligner en forme de lettre Z et à allumer des lanternes… Même tue, la guerre est dans tous les esprits.

En dépit du contrôle total de l’information, l’écho des crimes de guerre parvient tout de même jusqu’en Crimée située très proche du théâtre des massacres. Des voies commencent à se faire entendre comme celle de la très nationaliste Natalia Poklonskaïa, une des figures du processus d’annexion de la Crimée. : «Arrêtez-vous dans cette folie.» Vient-elle de lancer sans toutefois mentionner Vladimir Poutine.

La thématique de l’édition 2022 de la fête de la Crimée est : « Tout dépend de nous ». Prenons-les au mot !

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 17 mars 2022

Mise à jour du 19 mars 2022 : ce 18 mars, Vladimir Poutine a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes au stade Loujniki, de Moscou, pour un véritable numéro de télévangeliste visant à légitimer l’agression de l’Ukraine du 24 février.

Mise à jour du 19 mars 2023 : Cette année, pas de grande fête à Moscou, mais les Criméens ont été gratifiés d’une visite surprise de Vladimir Poutine venus encourager ses partisans. L’heure n’est plus au triomphalisme. Le dictateur russe est juste venu inaugurer une école des arts pour enfants en compagnie du gouverneur local, Mikhaïl Razvojaïev. En Crimée, cette année, pas de grande manifestations publiques seuls quelques événements ciblés : flash mobs, conférences, concerts, rassemblements de voitures, etc sont organisés avec le soutien des représentants du parti au pouvoir et des organisations publiques. Les autorités annoncent des festivités plus importantes en 2024, pour célébrer le 10e anniversaire de l’annexion… Si toutefois, la Crimée n’est pas retournée sous souveraineté ukrainienne.

image de 2021

17 mars : l’anniversaire de cheikh Mujibur Rahman, père de la nation bangladeshie

C’est lui qui avait permis l’émancipation du Bangladesh par rapport au Pakistan, mais au prix d’une guerre d’une rare violence de la part de ce dernier.

Au Bangladesh, c’est l’anniversaire de la naissance du cheikh Mujibur Rahman (শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন), le jour est férié. Il est né le 17 mars 1920. Il y a deux ans on a fêté en grande pompe, le centenaire de celui que l’on surnommait Bangabandhu (l’ami du Bengale). Chaque année, on célèbre à la fois son anniversaire de naissance (aujourd’hui) et celui de son assassinat, le 15 août 1972. Il y aura 50 ans cette année. On commémore également, chaque 7 mars, son fameux discours de 1971 lançant la lutte pour l’indépendance du pays. Mujibur Rahman est en effet l’iniateur de la scission avec le Pakistan et donc de la création du Bangladesh, autrefois simplement désigné sous le nom de Pakistan oriental. On se souvient que le conflit visant à empêcher l’émancipation du pays, fut d’une rare violence (3 millions de morts).

Aujourd’hui, c’est sa fille aînée, Sheikh Hasina, qui dirige le Bangladesh en tant que Première ministre depuis 2009 (le Bangladesh a un régime parlementaire). Elle l’avait déjà été de 1996 à 2001. Elle a aussi repris sa formation politique son père, la Ligue Awami (socialiste et laïque). On comprend le culte voué aujourd’hui à Sheikh Mujibur.

Le père de l’indépendance du Bangladesh, n’a toutefois pas été un brillant gouvernant. Sheikh Mujibur Rahman a pris la tête du premier gouvernement bangladeshi, en décembre 1971. Deux ans plus tard, son parti a remporté les élections de manière écrasante, mais assez rapidement son régime est devenu autoritaire, les partis interdits et le parlement dépourvu de pouvoirs réels. De plus, il s’est mis à dos l’armée et a finalement été renversé par un coup d’État militaire en 1975 et tué avec une partie de sa famille. Ce qui lui vaut l’image d’un martyr de la cause bangladesghie.

Cet anniversaire, ainsi que la veille, le 16 mars, ont été désignés par Sheikh Hasina comme Journée nationale de l'enfant (জাতীয় শিশু দিবস), en lien avec son père et l’amour qu’il portait aux enfants, nous dit-on. En cela, elle a voulu imiter l’Inde où la Journée nationale de l'enfance est célébrée le 14 novembre, anniversaire de Jawaharlal Nehru, l'“oncle bien-aimé” des enfants. À l’échelle mondiale, c’est le 20 novembre que l’on fête les enfants ou le 1er juin.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 16 mars 2022

Mise à jour 2025 : Sa fille, Sheikh Hasina qui avait, elle aussi, virée à l’autoritarisme a été renversé en 2024, ce qui a grandement tempéré le culte voué à son père, Mujibur Rahman.

14 mars : l’Albanie fête le printemps avec un jour férié

Les Albanais célèbrent Dita e Verës, leur ancien nouvel An, une fête joyeuse qui concerne presque tout le pays.

C’est une fête très ancienne et très populaire en Albanie. Même si son nom, Dita e Verës (ou Verëza), se traduit par Jour de l’été, c’est plutôt une fête qui célèbre le printemps, le renouveau. Autrefois, du temps du calendrier julien, on était le 1er mars et c’était le premier jour de l’année. Verëza est en quelque sorte l’ancien Jour de l’An des Albanais. Les origines de cette fête sont païennes, elles remontent aux Grecs et aux Romains. La veille au soir, le 13 mars de notre calendrier, on allume des feux de joie dont la fonction est de chasser l'obscurité de la saison hivernale.

Cette célébration est particulièrement vivace dans la région d’Elbasan, au centre du pays. On parfume les maisons de violette. Les grands-mères et les mères préparent les fameux ballokumja, sortes de macarons réalisés avec de la farine de maïs, symboliques du Dita e Verë, que les enfants se disputent pour savoir qui les apportent en premier chez les voisins et les proches pour leur souhaiter prospérité pour l’année à venir. D’une région à l’autres, les coutumes sont un peu différentes.

Depuis que le président Fatos Nanos, en 2004, voulant se rendre populaire, en a fait un jour férié et chômé, Dita e Verë est une véritable fête nationale, célébrée très joyeusement par tous les Albanais ou presque. Mais, cela n’a pas empêché le très contesté Fatos Nanos de perdre les élections l’année suivante. La fête est célébrée une atmosphère familiale et traditionnelle, on pique-nique dehors en famille si le temps le permet. Chaque 14 mars, les Albanais se souhaitent une vie longue et heureuse.

Il existe aussi une fête du printemps en Bulgarie et en Roumanie (Mărţişor) ayant la même origine, mais avec le changement de calendrier, elle a migré au 1er mars du calendrier grégorien. En Albanie, comme dans ces deux pays, on confectionne aussi des petits personnages en laine blanche et rouge, que l’on suspend un peu partout.

En Albanie, toutefois, cette fête ne fait pas l’unanimité, certains préfèrent se réserver pour le 23 mars, date du Nevruzit (l’équivalent du Nowrouz du monde persan). C’est le cas, en particulier, des Albanais adeptes du bektachisme, un islam d’inspiration soufie. #DitaeVeres

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 13 mars 2022

La ville d’Elbasan en fête pour le 14 mars. Déjà dans l’Antiquité, sanctuaire Zana de Çermenika, situé près de la ville et dédié à Diane, faisait l’objet d’un culte ce jour-là.

Le soir du 13 mars, dans certaines régions d’Albanie

Les fameux ballokumja, préparés pour la fête du 14 mars

12 mars : la fête nationale de Maurice, les 30 ans de sa république

Cette fête marque deux événements clés de l’histoire récente du pays qui ont eu lieu un 12 mars : l’indépendance de la Grande-Bretagne en 1968 et l’accession à la république en 1992. Il y a donc 30 ans aujourd’hui.

L’île Maurice célèbre sa fête nationale, ce 12 mars, dans des conditions particulières en raison du covid. Comme en 2020 et 2021, l’essentiel des festivités a été annulé. Cette année encore, on se limitera à une levée du drapeau pour marquer le 54e anniversaire de l’indépendance et le 30e anniversaire de la République, ce samedi 12 mars 2021 à la State House, Le Réduit. Pas de défilé sur le Champ-de-Mars ni de feu d’artifice en soirée.

Après plus d’un siècle de domination hollandaise (1598-1710), puis un siècle de présence française (1710-1810) et un siècle et demi d’occupation britannique, l'île Maurice a acquis son indépendance le 12 mars 1968. Ce fut l’aboutissement d'un long processus évoqué dès 1959 et engagé en 1965, par la conférence constitutionnelle de Lancaster House qui prévoyait le désengagement progressif des Britanniques de l'île.

Le départ des Anglais a toutefois laissé un goût amer. Déjà, ils avaient séparé les Seychelles pour en faire une colonie spécifique qui est devenue indépendante de son côté. Mais, trois avant l’indépendance de Maurice, ils ont aussi soustrait l’archipel des Chagos pour louer une des îles, Diego-Garcia, aux États-Unis pour en faire une base militaire. Ceci après en avoir chassé la totalité de sa population.

Le 12 mars célèbre l’indépendance, en 1968, suite au scrutin du 7 août 1967. Ce jour-là, à Port-Louis, la capitale, le drapeau quadricolore (rouge, bleu, jaune et vert) était hissé pour la première fois, au Champ de Mars, en remplacement de l'Union Jack. Ce geste est répété tous les ans à la même date. Les 11 et 12 mars sont des jours fériés à Maurice. L’ONU a reconnu et admis l’île Maurice dans ses rangs, un mois plus tard. Cette date rappelle aussi la transformation du régime en une république, le 12 mars 1992, en remplacement de la monarchie constitutionnelle, la reine Elizabeth II était le chef d’État. Le pays est toujours membre du Commonwealth et a rejoint la Francophonie en 1993. Le 12 mars à Maurice est aussi l’occasion d’honorer le père de l’indépendance, Sir Seewoosagur Ramgoolam.

Ce samedi 12 mars 2022, on déplore le décès de Karl Offmann qui fut président de la république de Maurice entre le 25 février 2002 et le 1ᵉʳ octobre 2003. Ses funérailles auront lieu demain, dimanche 13 mars.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 11 mars 2022

12 mars : en Zambie, hommage à la jeunesse combattante

Il y a 60 ans, jour pour jour, le 12 mars 1962, les forces de sécurité britanniques tiraient sur une manifestation de jeunes gens en faveur de l’indépendance de la Rhodésie du Nord, future Zambie.

Il y a 60 ans, jour pour jour, le 12 mars 1962, les forces de sécurité britanniques tiraient sur une manifestation de jeunes gens en faveur de l’indépendance de la Rhodésie du Nord. On relèvera de nombreux morts. L’indépendance ne sera obtenue qu’en 1964, le 24 octobre, le pays devenant la Zambie.

En 1966, pour commémorer cet épisode tragique de la lutte anticoloniale, le gouvernement zambien a fait de cette date un jour férié appelé Journée de la jeunesse zambienne (Zambian Youth Day).

L’usage, chaque 12 mars, est de se rassembler autour de la statue de la liberté de Lusaka, dédiée à ceux qui ont perdu la vie dans la lutte pour l’indépendance. On y dépose une couronne. La statue a été placée devant le nouveau complexe gouvernemental (près du musée national) sur l'avenue de l'Indépendance. C’est un lieu de rassemblement populaire à Lusaka aussi bien le 12 mars que le 25 mai (Journée de l'Afrique) ou bien sûr, le 24 octobre.

La statue a été érigée en 1974 pour célébrer le 10e anniversaire de l'indépendance de la Zambie. Bien que le pays ait connu une transition relativement pacifique, obtenant son indépendance sans guerre civile ni révolution armée, la lutte pour la liberté a été longue. Cela impliquait aussi, malheureusement, une répression violente occasionnelle de la part du gouvernement colonial. C’est ce long cheminement qui est commémoré chaque 12 mars en Zambie.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 11 mars 2022

Œuvre de l'artiste britannique James Walter Butler, la statue de la liberté est un symbole très populaire en Zambie. Elle figure notamment sur tous les billet de banque.

11 mars : la journée des victimes du terrorisme

C’est la Journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme. À l’heure du djihad russe contre l’Ukraine, la notion de terrorisme va peut-être devoir être élargie… Ce 11 mars marque l'anniversaire des attentats terroristes à Madrid en 2004.

C’est la Journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme. Cette date marque l’anniversaire des attentats terroristes à Madrid en 2004, qui ont tué près de 200 personnes. Un an plus tard, le 7 juillet 2005, c'est Londres qui devenait la cible des terroristes avec quatre bombes et plus de 50 morts. En 2011, c’est la Norvège qui subissait la pire attaque terroriste de son histoire. Au cours de la décennie suivante, ce sera Paris, Bruxelles, Barcelone…

Le processus n’est pas nouveau, déjà au XIXe siècle, les anarchistes russes, italiens… faisaient des victimes, généralement des personnalités. La nouveauté dans le mode d’action, apparu dans la deuxième moitié du XXe siècle, c’est l’attentat visant des victimes anonymes, longtemps éclipsées par la cause et les auteurs du crime. Il a fallu, le début attendre le début du XXIe siècle pour que la victime soit considérée comme un objet d’attention et de commémoration.

Le 11 mars est une date européenne. De son côté l’ONU a, elle aussi, instauré une journée internationale des victimes du terrorisme, le 21 août. Cette date fait référence à l’attentat contre le siège des Nations Unies de Bagdad (Irak) le 19 août 2003, qui avait fait 22 morts. Mais, le 19 et le 20 août étant déjà des journées internationales, les responsables ont décidé de décaler cet hommage de deux jours.

En France, une partie des famille des victimes est attachée à la date du 19 septembre, laquelle est commémorée chaque années aux Invalides sous la houlette de l'Association française des victimes du terrorisme (AFVT) et la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. La date fait référence à l’attentat du 19 septembre 1989 qui avait provoqué le crash d'un avion français, le DC10 d'UTA, dans le désert du Ténéré au Niger. 170 personnes avaient péri, dont 54 Français. Une attaque attribuée aux forces du colonel Kadhafi.

C’est en 2019 que les autorités françaises ont adopté la date européenne, laquelle est devenue la Journée nationale en hommage aux victimes du terrorisme, ce qui évite de privilégier un attentat en France plutôt qu’un autre.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 mars 2022

10 mars : la Journée du sauvetage des juifs bulgares

Une commémoration qui n’est pas sans ombres : les autorités bulgares ont permis en 1943 aux 48 000 juifs bulgares d’échapper à la Shoah, mais elles ont aussi livré aux camps nazis 11 000 juifs des territoires occupés par la Bulgarie.

Cette Journée du souvenir de l’Holocauste (Ден на възпоменание на Холокоста) a été instaurée en 2003. La célébration est aussi appelée Jour du Salut des juifs bulgares (Деня на спасяването на българските евреи) car elle fait référence au sauvetage des juifs de Bulgarie par l’action des hauts dignitaires de l’Église orthodoxe. Il est un fait remarquable que les quelque 48 000 juifs de nationalité bulgare ont survécu à la Shoah. Si bien que le 12 mars 2002, lors d’une cérémonie officielle à Jérusalem, les métropolites bulgares Stéphane (1878-1957) et Cyrille (1901-1971) ont été déclarés Justes du monde par Yad Vashem – l’institution créée en 1953 par la Knesset d’Israël pour perpétuer la mémoire des martyrs et des héros de la Shoah en Europe.

La belle histoire est toutefois un peu à nuancer. En 1940, la Bulgarie vit sous la dictature du roi Boris III, mise en place en 1935. Dès 1940, le pays adopte une législation anti-juive prévoyant l'identification et la marginalisation sociale et économique des citoyens juifs.

Début 1941, la Bulgarie choisit le camp de l’Allemagne nazie dans l’espoir de récupérer les territoires de la Macédoine et la Thrace grecque ainsi que la Macédoine yougoslave dont elle s’estime injustement privée (non-application du traité de San Stefano). En avril 1941, avec ce choix diplomatique et stratégique la Bulgarie assouvit en partie ses ambitions territoriales. Les nouveaux territoires ainsi conquis permettent à la Bulgarie de s’ouvrir sur la mer Égée et de s’étendre jusqu’aux frontières de l’Albanie. Elle devra évidemment rendre ces territoires en 1945, mais Sofia les gère pendant quatre ans.

À l’automne 1942, l’Allemagne qui s’est lancée dans la Solution finale (l’extermination des juifs d’Europe) se fait pressante dans ses demandes adressées à la Bulgarie de livraison de juifs. Le 22 février 1943, un accord prévoyant la déportation de 20 000 juifs des « nouveaux territoires » est conclu. Mais, le nombre des juifs des régions de Yougoslavie et de Grèce occupées par les Bulgares n'excédant pas les 12 000, le gouvernement de Sofia prévoit alors la déportation de 8 000 juifs bulgares dits « indésirables ».

Ainsi, début mars 1943, les autorités bulgares organisent des rafles de juifs dans le nord de la Grèce et dans la Macédoine yougoslave occupée. Regroupés à Skopje, ils sont déportés par le train, puis par bateau sur le Danube. Livrés aux Allemands, quelque 11 343 juifs seront exterminés à Treblinka.

Mais, s’agissant du sort des juifs de la Bulgarie proprement dite, la population bulgare, apprenant ce qui se tramait, s’est mobilisée dans plusieurs villes pour protester contre le sort qui est promis à leur compatriotes juifs. Une telle réaction s’est rarement vue en Europe à cette époque. Pressées par leurs fidèles, les autorités orthodoxes bulgares se sont adressées au roi Boris III pour le convaincre de ne pas participer à des persécutions contre ses propres sujets fussent-ils juifs. Finalement, le souverain fait savoir aux Allemands qu’on avait besoin d’eux pour des travaux des champs. 25 000 juifs de Sofia ont ainsi été déplacés dans la campagne bulgare, ce qui leur a sauvé la vie.

On notera que contrairement aux l’Églises catholiques ou luthériennes, l’Église orthodoxe bulgare n’a jamais eu dans son histoire de discours anti juifs. Au XIXe siècle, la communauté juive a participé à la lutte nationale contre les ottomans. Si bien que les Bulgares ont toujours considérés les juifs comme des concitoyens comme les autres. Les rancœurs de l’époque ottomanes étaient oubliées.

Les autorités bulgares de l’époque sont responsables de la disparition de quelque 11000 juifs (un fait que le gouvernement bulgare actuel a encore du mal à admettre) mais, en même temps, elles ont contribué au sauvetage des 48 000 qui vivaient en Bulgarie en ne les livrant pas aux nazis. Ce pays refuge peut même affirmer être le seul dans l’Europe en guerre dont la population juive a augmenté pendant le conflit. La décision du roi Boris III d’assigner les juifs bulgares à des à des travaux agricoles ou de voirie dans tout le pays a été prise le 10 mars 1943. C’est cette date qui est commémorée aujourd’hui.

L’abrogation partielle de la législation anti-juive aura lieu le 31 août 1944, une mesure étendue par le gouvernement Muraviev (2-9 septembre 1944) avant la déclaration de guerre de l’Union soviétique à la Bulgarie (5 septembre), l’invasion de l’Armée rouge (8 septembre) et l’accession au pouvoir d’un Front de la patrie à dominante communiste (9 septembre). Il faudra toutefois attendre mars 1945 pour qu’un décret prévoie la restitution des biens juifs spoliés ou l’indemnisation des propriétaires dont les possessions nationalisées ne seront pas restituées, soit adopté.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 mars 2022

Chaque 10 mars, un hommage est rendu à Dimitar Pechev, vice-président du Parlement et ministre de la Justice de la Bulgarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a grandement participé au sauvetage de ses concitoyens juifs. Il est aussi citoyen d'honneur de l'État d’Israël.

9 mars : les Ukrainiens célèbrent leur poète national

Chaque 9 mars, les Ukrainiens célèbrent Taras Chevtchenko (Тарас Шевченко), le grand poète romantique de langue ukrainienne né le 9 mars 1814. dont l’œuvre est l’un des témoignages les plus marquants du réveil de l'esprit national au XIXe siècle.

Chaque 9 mars, les Ukrainiens célèbrent Taras Chevtchenko (Тарас Шевченко), le grand poète romantique de langue ukrainienne né le 9 mars 1814 et dont l’œuvre est l’un des symboles les plus marquants du réveil de l'esprit national au XIXe siècle. Son Kobzar fut le livre de référence de l'enseignement de la langue ukrainienne. Dans l’un de ses poèmes les plus connus Le Testament, Taras Chevtchenko faisait allusion à la Révolution française et à La Marseillaise.

Taras Chevtchenko est né dans une famille de serfs. Sa chance fut que son maître l’ait envoyé à Saint-Petersbourg étudier la peinture décorative. Celui-ci finit par signer sa lettre d’affranchissement en 1838, contre la somme de 2 500 roubles, payée par Karl Pavlovitch Brioullov, le premier peintre russe de stature internationale et le mentor du futur poète. Peintre de formation, Taras Chevtchenko s’est très vite tourné vers l’écriture. Une fois sa notoriété établie, il est devenu membre de la Commission d'archéologie de Kiev et il a voyagé partout en Ukraine pour esquisser les monuments historiques, architecturaux et recueillir les traditions folkloriques. C’est à cette époque qu’il a écrit certains de ses poèmes historiques les plus satiriques et politiquement subversifs. Ce qui lui vaudra la prison.

Il est mort le 10 mars 1861. Le peuple ukrainien lui a organisé de grandes funérailles. Il a été inhumé sur Chernecha Hora (la Montagne du Moine) près de Kaniv, une ville proche de son lieu de naissance. Depuis, sa tombe est considérée comme un lieu de pèlerinage par des millions d'Ukrainiens.

À Kiev, la principale université ukrainienne porte son nom, le grand parc de la ville également. De nombreux monuments au poète furent érigés en Ukraine et à travers le monde. À Paris, au niveau du 186 boulevard Saint-Germain, il existe un un square Taras-Chevtchenko (où est érigé un buste du poète) qui sera aujourd’hui le théâtre d’une cérémonie d’hommage à l’écrivain national ukrainien.

« Notre âme ne peut pas mourir, la liberté ne meurt jamais » Taras Chevtchenko

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 mars 2022

“Hommage au poète Taras Hryhorovytch Chevtchenko”, œuvre d’Ivan Tikhy

À Paris, sur le boulevard Saint-Germain

6 mars : la fête nationale du Ghana

Il y a 65 ans ans Kwamé N’krumah déclarait l’indépendance de la Côte d’or, aussitôt rebaptisée Ghana. On était le 6 mars 1957, c’était la première colonie d’Afrique noire à ainsi s’émanciper totalement de son tuteur européen.

Il y a 65 ans Kwamé N’krumah déclarait l’indépendance de la Côte d’or britannique (British Gold Coast), aussitôt rebaptisée Ghana. On était le 6 mars 1957, c’était la première colonie d’Afrique noire à ainsi s’émanciper totalement de son tuteur européen. La date est devenue la fête nationale du Ghana.

Si le discours de N’krumah fit date c’est qu’il envisageait aussi l’indépendance de l’ensemble du continent. Père du panafricanisme, il sera l’un des fondateurs de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en 1963. Il inspirera beaucoup de leaders indépendantistes, en particulier son ami Sékou Touré de Guinée qui suivra son exemple dès l’année suivante (voir 2 octobre). Mais N’krumah avait fait émerger une république africaine, pas une démocratie. L’État qu’il dirigeait avait, dès 1959, adopté un régime autoritaire où l’on emprisonnait les opposants. Précurseur des indépendances, le Ghana le fut aussi des dictatures africaines. Il sera malheureusement imité par la très grande majorité des États qui accéderont les uns après les autres à l’indépendance.

Cela dit, il ne faut jamais désespérer, le Ghana offre aujourd’hui, un des meilleurs profils africains tant sur le plan politique (des élections démocratiques) qu’économique (une bonne croissance).

Le 65e défilé de l’Independance Day se tiendra, pour la première fois, à Cape Coast. Le thème du Jour de l'Indépendance 2022 est « Travailler ensemble ; Mieux rebondir ».

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 5 mars 2022

4 mars : l’anniversaire de Ramakrishna, un mystique hindou

Les Bengalis célèbrent l’anniversaire de Ramakrishna, mystique hindou et chef religieux du Bengale au XIXe siècle. Il prônait une synthèse de toutes les religions incluant notamment le christianisme.

Les Bengalis célèbrent l’anniversaire de Ramakrishna, mystique hindou et chef religieux du Bengale au XIXe siècle. Il prônait une synthèse de toutes les religions incluant notamment le christianisme. Le monastère de Belur, près de Calcutta, perpétue son enseignement , mais Sri Ramakrishna Jayanti (ऐसे ही महापुरुषों में रामकृष्ण परमहंस ) est également célébré dans le reste de l’Inde.

Gadadhar Chattopadhyay, connu sous le nom de Shri Ramakrishna Paramhansa, est né le 18 février 1836 dans une famille brahmane pauvre du village de Kamarpukur dans le district de Hooghly au Bengale occidental. La célébration de son anniversaire est basée sur le calendrier lunaire hindou. En 2022, selon l’hindou tithi, il tombe le 4 mars.

À la suite de la pratique spirituelle diverse, Shri Ramakrishna est arrivé à la conclusion que toutes les religions du monde sont valables et qu'il n'y a pas de différence entre elles. Pour lui, ce ne sont que des moyens différents d'atteindre Dieu. Ce dieu qu’il disait voir en permanence. Ramakrishna est considéré comme un saint, ce qui lui valut le titre de Paramhansa, un titre donné à ceux qui ont le pouvoir de contrôler leurs sens.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 3 mars 2022

3 mars : le Malawi se souvient de la lutte pour l’indépendance

Le pays commémore le massacre de Nkhata Bay, dans le nord du Malawi, un épisode tragique survenu le 3 mars 1959, de la lutte anti coloniale.

Le Malawi commémore un épisode tragique de sa lutte anti coloniale par une cérémonie au mémorial de Nkhata Bay, au nord du pays.

Le pays, appelé autrefois Nyassaland, est occupé par les Anglais au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Les premières rébellions ont eu lieu dès le début du XXe siècle. Les Britanniques ont eu l’idée en 1953 de lier le Nyassaland et les deux Rhodésies ( futures Zambie et Zimbabwe) pour former la Fédération centrafricaine (CAF), avec le projet de préparer une indépendance sous domination blanche comme en Afrique qui Sud en 1948. Cela a suscité des protestations massives de la part des nationalistes africains. L'une des figures majeures de la CAF était Hastings Banda, un médecin formé en Europe. Banda a été élu président du Congrès africain du Nyasaland. Le 3 mars 1959, il provoque un soulèvement contre les autorités britannique qui réplique brutalement : 21 morts parmi les manifestants (massacre de Nkhata Bay dans le nord du Malawi). Et 51 morts et plus d’un millier de blessés parmi les manifestants d’urant l’état d'urgence qui a duré jusqu'en 1960. Hastings Banda et d'autres dirigeants de la Fédération centrafricaine sont emprisonnés et le parti du congrès lui-même est interdit. C’est l’anniversaire de cet événement qui fut un tournant politique majeur qui est célébré chaque 3 mars pour la Journée des martyrs (Martyrs Day).

En 1962, le gouvernement britannique accorde finalement l’autodétermination au Nyassaland. Banda devient premier ministre le 1er février 1963, alors que les Britanniques contrôlent encore le système financier, la sécurité et le système juridique du pays. La Fédération de Rhodésie et du Nyasaland est dissoute le 31 décembre 1963 et, enfin, le 6 juillet 1964, l’indépendance du Malawi est proclamée. Hastings Banda (1898-1997) restera au pouvoir pendant plus de 30 ans, jusqu’à la chute de sa dictature, en 1994. Son régime a été très éloigné des idéaux de liberté pour lesquels sont morts les martyrs du 3 mars. Son mandat de président « à vie » est marqué par l'assassinat, l'emprisonnement ou l'exil des membres de l'opposition. L’impitoyable docteur Banda était notamment connu pour livrer ses opposants aux crocodiles… Il faudra attendre le 14 juin 1993 pour que les premières élections libres le poussent vers la sortie à l’âge de 96 ans.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2 mars 2022

Un ministre rendant hommage aux héros tombés à Nkhata Bay le 3 mars 1959

Timbre émis en 1964 figurant Hastings Kamuzu Banda et le drapeau national

2 mars : la Birmanie en guerre fête ses agriculteurs

La Journée des paysans est un jour férié dont la date n’a rien à voir avec l’agriculture. Elle a été choisie par le général Ne Win pour célébrer le coup d’État qui l’a porté au pouvoir, le 2 mars 1962, il y a 60 ans aujourd’hui.

Le 2 mars est férié en Birmanie (Myanmar, selon le régime militaire), c’est la Journée des paysans (မြန်မာနိုင်ငံတွင် တောင်သူလယ်သမားနေ့). La date n’a rien à voir avec l’agriculture. Elle a été choisie en 1965 par le général Ne Win pour célébrer le coup d’État qui l’a porté au pouvoir, le 2 mars 1962. Il y a donc 60 ans, jour pour jour. Si on lui sait gré de s’être intéressé aux deux tiers de ses compatriotes qui travaillent dans l’agriculture, la production de riz principalement, et notamment d’avoir réalisé une réforme agraire en leur faveur, cette date évoque aussi la confiscation de la démocratie et la tutelle de l’armée sur le pays. Cette date est un bien triste anniversaire quand on sait que l’armée n’a jamais vraiment quitté le pouvoir et que craignant d’en être écarté le 1er février 2021, elle a repris ferment le contrôle du pays au prix d’une guerre civile et de milliers de morts.

Ne Win, le général socialiste, dont on commémore donc aussi la prise de pouvoir a été lui-même renversé par un autre coup d’État militaire, en 1988, après 26 ans de règne, mais sans pour autant disparaître de la scène politique. La journée des agriculteurs anciennement célébrée le 1er janvier et qu’il avait déplacé au 2 mars, lui a survécu. C’est toujours un jour férié et chômé officiel que célèbre aujourd’hui la junte au pouvoir pour tenter de donner au pays un semblant de normalité.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 1er mars 2022

Billet de 20 kyats (1958) Union Bank of Burma, signé par San Lin

Enveloppe 1er jour d’un timbre émis le 2 mars 1969

4 mars : c'est mardi gras, la fin du carnaval

Une fête populaire héritée des festivités romaines marquant la fin de l’hiver. Dans de nombreux pays, c’est le dernier jour du carnaval !

Pour les chrétiens d’Occident, c’est Mardi gras ! Une fête populaire héritée des festivités romaines marquant la fin de l’hiver. Dans de nombreux pays, c’est le dernier jour du carnaval !

Comme son nom l’indique le Mardi gras est un jour d’abondance où les excès, en particulier alimentaires, sont normalement permis : viande, graisse et œufs avant les 40 jours de jeûne à venir. C’est ce que dit la tradition car la réalité est toute autre et, si l’usage veut que l’on déguste toutes sortes de beignets ce jour-là : bugnes en région lyonnaise, oreillettes languedociennes ou merveilles provençales, bottereaux angevins ou nantais, crêpes quelquefois, on en oublie parfois la raison.

Mardi gras reste avant tout la fin du carnaval, l’apothéose après trois jours ou une semaine de fête à tout rompre, le moment où l’on va brûler Monsieur Carnaval ou tout autre symbole de ces quelques jours où, sous le masque et à l’abri du costume, on pouvait tout se permettre ! le mot même de carnaval vient de l’italien carne (viande) et levare (ôter) et c’est donc bien de cela qu’il s’agit aujourd’hui, « faire gras », c’est-à-dire manger de la viande et tout aliment riche aujourd’hui, avant de s’en abstenir demain et dans les deux jours à venir.

Les prochaines dates : mardi 17 février 2026, mardi 9 février 2027…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2025

24 février : la Maslenitsa, le passage de l'ombre à la lumière en Russie ou l'inverse

Cette année cette fête joyeuse dans la tradition de la culture slave orientale va être vécue dans un contexte de cauchemar. Mais l’an prochain, il y a fort à parier que ce seront des effigies de Poutine qui brûleront dans les feux de joie.

Aujourd’hui commence la Maslenitsa (Масленица), une fête traditionnelle russe, mais aussi ukrainienne (Масниця), qui dure une semaine. Cette première journée est un peu le Mardi gras des Russes, une fête joyeuse symbole de renouveau après le long hiver russe. Les festivités se termineront le 2 mars, soit 50 jours avant Pâques.

D’origine païenne, cette fête, qui célébrait à l’origine la fin de l’hiver et le retour du printemps, a été inscrite au calendrier orthodoxe et a lieu juste avant le Grand Carême. Maslenitsa vient du mot maslo (масло) qui signifie beurre, en russe. En effet, la semaine avant le Carême est la dernière pendant laquelle la consommation de produits laitiers est autorisée aux croyants orthodoxes. Elle est donc devenue littéralement la « semaine du beurre » !

Les crêpes ou blinis (блины) sont le plat central de Maslenitsa d’où le nom de « semaine des crêpes » que l’on donne à cette fête. Celles-ci sont servies avec toutes sortes de garnitures, sucrées ou salées : miel, confiture, crème fraîche, poisson, fromage… La première crêpe n’étant pas censée être réussie, elle est offerte symboliquement aux ancêtres et n’est donc pas mangée. Dans la pratique, on la donnait autrefois aux pauvres ou aux mendiants. Les autres sont offertes aux parents et aux amis, on en place aussi sur le bord des fenêtres pour le souvenir des âmes ! Dans la plupart des régions de l'Ukraine, il est aussi de coutume de faire cuire des boulettes (vareniki) avec toutes sortes de garnitures, à l'exception de la viande.

On ne fait pas que manger des crêpes pour la Malsenitsa, on danse aussi lors de bals masqués, on organise des courses en traîneau, des balades en troïka, des batailles de boules de neige et, selon les régions, l’on a même un calendrier de la semaine avec des festivités différentes tous les jours.

La Maslenitsa marque le passage de l’hiver au printemps, elle est l’occasion de brûler en effigie, la déesse des ténèbres et de la mort. Ces feux de joie, héritage de vieux cultes solaires, marquent symboliquement cette période de transition dans le calendrier russe. L’invasion militaire de l’Ukraine par le dictateur russe est en train de faire passer le pays d’une période à une autre, pas sûr que l’on bascule de l’ombre à la lumière. C’est l’inverse qui est en train de se produire dans le monde slave oriental, les Russes ne le réaliseront que peu à peu (prochainement ce sont des effigies de Poutine qui brûleront dans les feux de joie), mais pour les Ukrainiens, c’est déjà fait, brutalement.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2025

27 février : la Journée des forces d’opérations spéciales russes

Vladimir Poutine n'a pas expliqué son choix du 27 février comme date de la Journée des forces d'opérations spéciales mais elle coïncide avec le début du processus d’annexion de la péninsule de Crimée par la Russie, le 27 février 2014, précisément…

C’est une journée professionnelle créée par Poutine en 2015 pour rendre hommage aux forces spéciales créées discrètement en 2009 et officialisées par le décret n°103 du 26 février 2015. Ces troupes sont organisées, entraînées et équipées pour utiliser des méthodes de combat qui ne sont pas celles des forces conventionnelles : reconnaissance et sabotage, opérations de subversion, contre-terrorisme, contre-sabotage, contre-espionnage, actions partisanes ou anti-partisanes, cyber attaques… En ce moment même, les forces spéciales russes, pour certaines camouflées derrières des uniformes de l’armée ukrainienne, procèdent au sabotage de tous les points stratégique de la ville de Kiev afin de préparer l’entrée de l’armée régulière russe. Certaines unité ont probablement pour mission d’assassiner le président Zelensky…

Vladimir Poutine n'a pas expliqué son choix du 27 février comme date de la Journée des forces d'opérations spéciales (день сил специальных операций), mais cette date coïncide avec le début du processus d’annexion de la péninsule de Crimée par la Russie. Le 27 février 2014, précisément, des hommes armés en tenue de camouflage banalisée ont pris le contrôle du bâtiment du Conseil suprême et du gouvernement de la République autonome de Crimée, qui à l'époque faisait partie de l'Ukraine, et les jours suivants au-dessus de l'aéroport de Simferopol et autres installations stratégiques de la péninsule. Ils ont opéré en se comportant « très poliment » vis-à-vis de la population locale. Personne n’était dupe de leur provenance mais comme il convenait de ne pas en parler, on s’est contenté de les qualifier de « gens polis ». Si bien que le 27 février est aussi, autant par dérision que par autocensure (typique des régimes totalitaires), qualifiée de « Journée des gens polis » (« День вежливых людей »). Pas sûr que ceux qui ont pour mission de saboter les défenses de l’Ukraine aient le même sens de la politesse. Cette technique d’infiltration parfaitement rodée est appelée la maskirovka.

Ce sont les mêmes “hommes vert” (en tenu militaire mais sans aucun insigne distinctif) qui ont organisé quelques semaines plus tard, le référendum d’indépendance de la Crimée que les opposants à l’emprise russe sur le territoire, ont boycotté (d’où le score soviétique du résultat).

Les opérations spéciales ne sont pas que militaires, ces “gens polis” font aussi de l’entrisme dans les partis politiques occidentaux, surtout de droite ou d’extrême droite mais pas uniquement, ainsi que dans les milieux du journalisme notamment parmi les soit-disant experts en géopolitique qui nous servent le discours du Kremlin. La guerre de Poutine, comme aux plus beaux jours de l’URSS dont il se réclame, est aussi, et avant tout, une guerre des idées : il s’agit de saper tout esprit libéral et démocratique. À ses yeux, depuis 2014, l’Ukraine glissait franchement sur la mauvaise (celle de la démocratie) d’où son agression militaire. L’agitprop russe n’ayant pas suffi à anéantir la nation ukrainienne.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 26 février 2022

La Journée des "gens polis" célébrée à Simferopol (Crimée) devant le monument qui leur est consacré

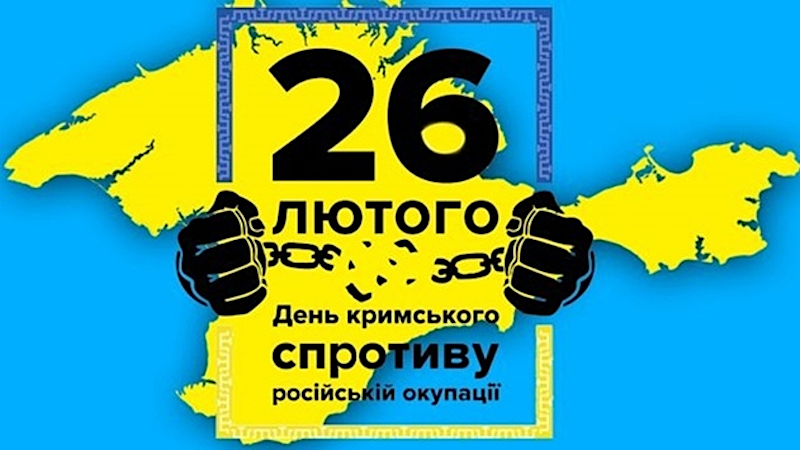

26 février : Jour de la résistance des Tatars de Crimée à l'occupation russe

Instaurée en 2020 par le président ukrainien Zelenskiy, cette journée commémore le rassemblement des Tatars de Crimée à Simferopol, devant le parlement de la République autonome de Crimée, le 26 février 2014.

Cette journée de commémoration a été instaurée en 2020 par le président ukrainien Zelenskiy, sous le nom de Jour de la résistance à l'occupation de la Crimée et de la ville de Sébastopol (День опору окупації Криму та міста Севастополя) mais on parle aussi du Jour de la résistance des Tatars de Crimée à l'occupation russe.

La date du 26 février fait référence au rassemblement des Tatars de Crimée à Simferopol, devant le parlement (Verkhovna Rada) de la République autonome de Crimée, le 26 février 2014. Ce rassemblement pro-ukrainien d’environ 10 000 personnes avait été organisé par le Majlis du peuple tatar de Crimée, le mouvement Euromaidan Crimea (pro-européen) et d'autres organisations pro-ukrainiennes. Au même moment une manifestation pro-russe était organisée à l’appel du parti L’Unité russe (extrême droite nationaliste). En raison de mesures de sécurité insatisfaisantes de la part des forces de l'ordre, des affrontements ont éclaté entre manifestants pro-ukrainiens et pro-russes, causant la mort de deux personnes. Le rassemblement pro-russe a été repoussé dans la cour de la Verkhovna Rada de Crimée, et la session parlementaire a été annulée.

Cette journée est considérée comme l'apogée de la résistance à l'occupation de la Crimée, car dès le lendemain Poutine intervenait en Crimée (voir 27 février) et les manifestations devenaient beaucoup plus risquées. La Crimée vivant aujourd’hui sous dictature russe, toute expression politique y est interdite, comme dans l’ensemble de la Russie). Les Tatars voulaient montrer que avant d’être occupée par les Russes, administrée par les Ukrainiens, puis à nouveau par les Russes, la Crimée était une terre tarare.

Un khanat de Crimée avait été fondé par les Tatars en 1441. Il contrôlait tout le littoral l’actuelle Ukraine. Le peuple tatar, apparenté aux Turcs, a eu un temps une puissance considérable dans la région, au point de prendre Moscou en 1571. Ils n’ont jamais réussi à envahir toute la Russie, mais les Russes devront verser un tribut annuel aux Tatars jusqu’en 1680. Ainsi s’installe une rivalité qui va tourner en suite en faveur des Russes, lesquels prendront la Crimée aux Ottomans en 1783.

Petit à petit, notamment à la faveur de la guerre de Crimée au milieu du XIXe siècle, les Russes s’installent et les Tatars sont, en proportion, de moins en moins nombreux dans la péninsule. En 1927, les Tatars sont victimes d’une purge de Staline et, le 18 mai 1944, accusés d’avoir collaboré avec les nazis, ils sont déportés en totalité en Ouzbékistan et en Sibérie. Près de la moitié d’entre eux seraient morts de faim ou de maladie au cours de l’opération. Ils seront finalement innocentés en 1967 par le pouvoir soviétique, mais sans pour autant être autorisés à revenir en Crimée. Ce n’est qu’à partir de 1989 qu’ils pourront le faire mais sans retrouver leurs maisons ni leurs terres. Depuis ils vivent dans une grande marginalité. En 2014, ils ne sont plus que 250 000, soit 12% de la population de Crimée contre 58 % de Russes et 24% d’Ukrainiens.

Localement, les Tatars forment une minorité qui a pris fait et cause pour Kiev. Leur leader historique est Moustafa Djemiliev. Banni de Crimée en 2014, il est aujourd’hui député ukrainien. C’est l’une des principales personnalités à l’exprimer le 26 février, également qualifié de Jour de la résistance des Tatars de Crimée à l'occupation russe (День опору кримських татар російській окупації).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 féfrier 2022

Le 26 février 2014, à Simferopol, devant le parlement. Le drapeau bleu clair est celui des Tatars de Crimée, le jaune et bleu, celui de l’Ukraine

Moustafa Djemiliev, né en Crimée en 1943, déporté avec sa famille en 1944

25 février : la Géorgie commémore l’occupation soviétique

Le 25 février 1921 s’achevait la bataille de Tbilissi qui permettait à la future URSS d’intégrer la Géorgie. L’occupation durera 70 ans. Elle n’a pas totalement cessé puisque les Russes occupent toujours une partie du territoire de la Géorgie.

Le 25 février 1921 s’achevait la bataille de Tbilissi, une bataille décisive entre la Russie soviétique et la République démocratique de Géorgie. La 11e armée bolchevique entrait à Tbilissi et le nouveau pouvoir allait proclamer une République socialiste soviétique de Géorgie. La ville n’avait été défendue que par une poignée de soldats dont des étudiants de 20 à 21 ans, des cadets de l’école militaire.

Cette Journée de l’occupation soviétique (საბჭოთა ოკუპაციის დღე), instaurée en 2010, est aussi la Journée des héros (გმირების დღე) tombés à Kojori (où se trouve un mémorial) et à Tabakhmel, en périphérie de la capitale géorgienne.

Chaque 25 février, le drapeau national est hissé sur les édifices parlementaires de Tbilissi et de Koutaïssi, ainsi que sur le bâtiment de l'administration présidentielle. Partout, une minute de silence marque l'un des jours les plus tragiques de l'histoire géorgienne. Cette année 2022, l’agression russe sur l’Ukraine donne un retentissement particulier à cette commémoration.

Tout a commencé le 12 février, avec un soulèvement bolchevique dans la région de Lore (une région disputée entre l’Arménie et la Géorgie). On fait appel à Lénine qui décide d’intervenir. C’est le matin du 16 février 1921, que des unités de la 11e armée soviétique ont commencé à envahir le territoire géorgien… Les Anglais ont laissé la région aux Russes. La Turquie attaquait par le Sud. La Géorgie est abandonnée à elle-même.

Le pays a perdu sa souveraineté moins de trois ans après la déclaration d'indépendance du Conseil national géorgien (26 mai 1918). Le gouvernement de la République démocratique de Géorgie va se réfugier à Batoumi puis émigre en France, le 17 mars 1921. Une résistance s’installe mais en septembre 1922, les autorités soviétiques vont réprimer un soulèvement populaire dans le sang. En mars 1923, des membres du Centre de lutte pour la libération de la Géorgie sont arrêtés et condamnés à mort… toute résistance va très vite cesser face à la répression soviétique.

Les événements festifs du 25 février sont limités à des dépôts de gerbes et minutes de silences. Des funérailles commémorant les âmes des héros sont célébrées dans les églises orthodoxes.

La Géorgie a finalement récupéré son indépendance le 9 avril 1991, après 70 ans d’occupation soviétique. Mais aussitôt des milices prorusses ont provoqué des troubles dans la province d’Abkhazie. L’armée russe a pris ce prétexte pour envahir la région et l’occupe toujours (comme la Crimée, l’Abkhazie est une riviera réservée aux privilégiés russes). Le scénario se répète en 2008 après que la Géorgie ait évoqué l’idée de rejoindre l’UE et l’OTAN. Cette fois, c’est le soulèvement d’une petite minorité ossète prorusse qui permet à Poutine d’envahir l’Ossétie du Sud. L’Europe représentée par le président Sarkozy, qui se précipite à Moscou, fini par entériner la quasi annexion. Une nouvelle fois, la Géorgie est abandonnée à elle-même. En a perdu 20% de son territoire et surtout sa liberté diplomatique. L’exercice étant bien rodé, Poutine a réitéré le procédé avec la Crimée et le Donbass à l’égard de l’Ukraine…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 février 2022

Les cadets partant défendre Tbilissi le 23 février 1921

Cérémonie au Mémorial des héros, avec l’ancien et le nouveau drapeau géorgien

23 février : un carnaval pour célébrer la république du Guyana

Aujourd’hui, c’est Mash Day, un carnaval qui célèbre le jour où le Guyana est devenu une république. C’était le 23 février 1970, quatre ans après son indépendance.

Aujourd’hui, c’est Mash Day, un abrégé de Mashramani, le nom d’un carnaval qui célèbre le jour où le Guyana est devenu une république. C’était le 23 février 1970, quatre ans après son indépendance.

C’est terme d’une langue amérindienne, l’arawak, qui a été choisi pour baptiser cette fête annuelle : mashramani signifie "célébration après un travail coopératif ». La fête a été inventée dans la ville de Mackenzie par une association locale. La première célébration de Mashramani avait été si réussie que le festival a été organisé l’année suivante dans la capitale nationale, Georgetown. Le président de la république, Forbes Burnham l'a entériné et le Jour de la République est devenu une fête nationale et un jour férié.

Depuis plus d’un demi-siècle, Mash Day est la fête annuelle la plus importante en Guyana. Elle a très vite pris l’allure d’un véritable carnaval qui implique tous les groupes ethniques guyanais. On organise des concours de costumes excentriques, des défilés de chars, des démonstrations de groupes de danse acrobatique… aux sons d’orchestres qui cultivent l’héritage africain de l’ancienne Guyane britannique : calypso, soca, chutney-scoa et musique de chutney.

Les groupes mash descendent dans les rues pour mettre en valeur la diversité guyanaise dans leurs costumes et créer spectacles flamboyants. Ce « défilé des groupes », très attendu, est le point culminant des festivités. Chaque année, des milliers de personnes se rassemblent le long du parcours de la parade qui traverse la capitale, pour apercevoir les fêtards parés de leurs costumes exubérants.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 février 2022

21 février : l’anniversaire du roi du Bhoutan

Les trois premiers jours de cette semaine sont fériés au Bhoutan pour l’anniversaire du roi Jigme Khesar, le cinquième et actuel Druk Gyalpo (« Roi Dragon ») du Bhoutan.

Les trois premiers jours de cette semaine sont fériés au Bhoutan dont les citoyens célèbrent l’anniversaire de leur roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, le cinquième et actuel Druk Gyalpo (« Roi Dragon ») du Bhoutan, né le 21 février 1980.

Il est roi depuis 2006, depuis que son père a abdiqué en faveur de son fils, deux ans plus tôt que prévu. La cérémonie officielle de couronnement a eu lieu le 1er novembre 2008. En 2011, il a épousé Jetsun Pema qui est devenue la reine consort du Bhoutan.

En 2016 est né le prince héritier Jigme Namgyel, fils aîné du roi Jigme Khesar et de la reine Jetsun Pema du Bhoutan. Il a un frère cadet, le prince Ugyen Wangchuck, né en mars 2020.

Jigme Singye Wangchuck est très populaire au Bhoutan, le "Roi du Peuple », dit-on souvent de lui. Il est connu pour ses réformes démocratiques, même si le pays n’est pas encore une démocratie. La célébration de l'anniversaire de King au Bhoutan commence le 21 février et dure trois jours qui sont fériés.

En 2022, le roi Jigme Khesar fête ses 42 ans. Il y a deux ans pour ses 40 ans, le Premier ministre du Bhoutan Lotay Tshering avait demandé à ses compatriotes d'adopter des chiens errants et de planter des arbres comme cadeau d'anniversaire à leur roi.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 février 2022

20 février : l’Ukraine, harcelée par Moscou, commémore les victimes de l’Euromaïdan

Cette journée de commémoration rappelle la centaine de victimes civiles abattues par la police ukrainienne aux ordres d’un président pro-russes voulant faire cesser l’occupation de la place du Maïdan à Kiev par des manifestants pro-européens.

Cette journée de commémoration rappelle la centaine de victimes civiles abattues par la police ukrainienne aux ordres d’un gouvernement et d’un président prorusses, Viktor Ianoukovitch. Les manifestants occupaient depuis des semaines la place de l’indépendance à Kyiv, un lieu aussi appelé Maïdan. Le Berkut (force de police spéciale) a tiré à balle réelle sur les manifestants pro-européens, faisant 82 morts pour cette seule journée.

La révolution de l’Euromaïdan (Євромайда́н) avait commencé fin novembre 2013 par une série de manifestations, déclenchée par le refus du gouvernement prorusse et du président Viktor Ianoukovitch de signer l'accord d'association Ukraine-Union européenne. Les protestations ont atteint leur apogée du 18 au 23 février 2014. La journée du 20 février fut la plus meurtrière, c’est la date que l’on commémore aujourd’hui. Une partie de la classe politique s’est retournée contre le président. Lequel a été destitué le 22 février par la Rada (l’assemblée) et a fui en Russie.

Cette Révolution de la Dignité (Революція гідності), appelée aussi Euromaïdan, a été un tournant dans l’histoire de l’Ukraine. La très grande majorité de la population (sauf dans l’Est) va basculer vers des positions pro-occidentales et franchement antirusses. La réaction de Poutine sera immédiate. Voyant l’Ukraine lui échapper et se démocratiser, il provoque le rattachement de la Crimée à la Russie et enclenche le soulèvement du Donbass. C’est le début d’une période de tensions qui n’ont jamais cessé depuis. Au point aujourd’hui, de menacer le pays d’une invasion totale pour faire disparaitre un régime où le président est élu par la population et non par un petit clan comme en Russie. La motivation du président russe n’est pas territoriale, sa préoccupation est de faire cesser un régime où les manifestations populaires sont tolérées, où la critique du pouvoir est possible, où le président est élu contre de vrais concurrents… Tout ce que Poutine craint de voir se produire dans le pays qu’il dirige si par malheur, pour lui, le “mauvais exemple” ukrainien servait un jour de modèle en Russie. Pour le régime de Poutine, c’est une question de vie ou de mort, d’où la menace constante qu’il fait peser sur l’Ukraine.

Le jour du Souvenir des Cent Célestes (День пам'яті Небесної сотні), commémore les 107 victimes des journées de février 2014, les personnes qui ont donné leur vie pendant l'Euromaïdan, luttant pour la démocratie. Il est marqué par des cérémonies solennelles de dépôt de gerbes dans les monuments et les mémoriaux. La liste des 107 victimes.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 février 2022

Mise à jour 2023 : La guerre a été déclenchée par Moscou quatre jours après la célébration de 2022, avec les conséquences que l’on connaît… Le 20 février 2023, Kyiv a reçu la visite du président Biden. Une première historique puisque c’est la première fois qu’un président des États-Unis se rend dans un pays en guerre où il n’y a pas de troupes américaines. La visite avait été préparée dans le plus grand secret pour des raisons de sécurité, la date du 20 février a été choisie pour le symbole qu’elle représente, il s’agissait de montrer à Moscou que Washington ne lâcherait pas Kyiv. Zelensky et Biden sont allés se recueillir devant le « mur du souvenir », près du monastère Saint-Michel-au-Dôme-d’Or, observant une minute de silence en hommage à ceux qui sont morts pour l’Ukraine.