L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

18 juin : la Tchéquie célèbre un attentat contre un dirigeant nazi

Commémoration à Prague de l’attentat réussi contre Reinhard Heydrich, gouverneur de Bohême-Moravie, adjoints SS favori de Hitler et l’un des cerveaux de l’Holocauste, le 18 juin 1942.

Quatre-vingt-deux années se sont écoulées depuis la mort des sept parachutistes tchécoslovaques qui ont participé à l’attentat réussi contre Reinhard Heydrich, gouverneur de Bohême-Moravie, adjoints SS favori de Hitler et l’un des cerveaux de l’Holocauste.

Chaque jour, Heydrich fait le trajet, sans escorte, du château de Panenské Brezany jusqu’au siège de la Gestapo, dans le centre de Prague. L’attentat a lieu le 18 juin 1942 sur cette route, qui descend du nord de la capitale en serpentant, dans un virage en épingle, à l’angle de la rue de Holesovice, dans le quartier de Liben.

Une commémoration et une messe ont traditionnellement lieu, en présence du président de la République, sur le lieu du drame, dans l’église orthodoxe Saint-Cyrille-et-Méthode, à Prague. Ce soir également, un concert sera donné sur le lieu de l’attentat contre Heydrich, en hommage aux auteurs de cet acte héroïque. En 2022, pour les 80e anniversaire, des plaques ont été apposées sur le trottoir en leur mémoire.

Recherchés pendant quinze jours par la Gestapo et finalement trahis par l’un des leurs, les sept hommes, cachés dans l’église, sont morts au terme d’un combat sanglant mené pendant six heures contre 700 soldats de la SS. Dans le pays, la vengeance des nazis fut cinglante. La loi martiale fut déclarée, deux villages qui avaient abrité les auteurs de l’attentat entièrement détruits et leurs habitants, exécutés, pour 5 000 d’entre. L’Église orthodoxe, qui avait soutenu les résistants, paya également un lourd tribut avec l’exécution du chapelain de l’église Saint-Cyrille-et-Méthode et celle de l’évêque Gorazd.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 17 juin 2024

17 juin : fête nationale de l'Islande

La république d’Islande célèbre aujourd’hui ses 80 ans. Un pique-nique géant est organisé sur le site de Thingvellir, là où fut fondé au Xe siècle le premier parlement islandais, et où fut proclamé l’indépendance, le 17 juin 1944… C’est la fête nationale islandaise.

Aujourd’hui, un pique-nique géant est organisé sur le site de Thingvellir, là où fut fondé au Xe siècle le premier parlement islandais, et où fut proclamé l’indépendance, le 17 juin 1944. La date qui avait été choisie en 1944 est l’anniversaire de la naissance, en 1811, de Jón Sigurdsson, le chef du mouvement indépendantiste et pacifiste islandais du XIXe siècle. Il y a 80 ans, l’Islande devenait une république indépendante. Jusque-là, l’île appartenait au royaume du Danemark qui dominait le pays depuis 1380.

La fête nationale de l’Islande (Þjóðhátíðardagurinn) commence par une cérémonie patriotique, le matin, à Reykjavik, comprenant notamment un défilé dirigé par les cavaliers à cheval, suivis par la fanfare et les porte-drapeaux du mouvement scout. Le défilé part d'Austurvöllur pour rejoindre le cimetière de Suðurgata, où Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, président du conseil municipal, dépose une couronne de fleurs sur les tombes de Jón Sigurðsson et de son épouse Ingibjörg Einarsdóttir, au nom des habitants de Reykjavík.

Après le défilé, des discours sont prononcés en plein air, dont celui de Fjallkonan (la femme de la montagne), vêtue de Skautbúningur, qui récite un poème. Elle exprime l'esprit combatif de la nation islandaise et la dureté de la nature islandaise. Un rappel d’esprit romantique qui régnait lorsque furent faits les premiers pas vers l’indépendance.

Ensuite la fête se pousuit dans tout le pays jusque tard dans la nuit, laquelle est extrêmement courte à cette période de l’année. L’ambiance de fête foraine qui prévaut l’après-midi, avec musique et barbe à papa, se mue peu à peu en beuverie au cours de la soirée.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 17 juin 2024

16 juin : en Afrique du Sud, c’est le Jour de la jeunesse, souvenir des émeutes de Soweto

Cette fête de la jeunesse commémore les émeutes de Soweto (575 morts, chiffre officiel) en 1976. Chaque année depuis 1977, les militants anti-apartheid se rendent à l’aube au cimetière pour honorer le premier mort du soulèvement, Hector Pieterson, un jeune noir de 13 ans.

Ce jour férié commémore les émeutes de Soweto (575 morts, chiffre officiel) en 1976. Chaque année depuis 1977, les militants anti-apartheid se rendaient à l’aube au cimetière pour honorer le premier mort du soulèvement, Hector Pieterson, un jeune noir de 12 ans et demi. Aujourd’hui, des cérémonies officielles sont organisées.

L’origine des émeutes est la décision des autorités sud-africaines d’introduire l’afrikaans dans les écoles noires. Dès le 30 avril 1976, une première école de Soweto, une banlieue (township) où les Noirs de Johannesburg ont été assignés, se met en grève, puis le mouvement s’étend à d’autres écoles… Les manifestants sont très jeunes, des écoliers ou des collégiens. L'afrikaans, ce dérivé local du hollandais, est « la langue de l'oppresseur », la langue de ceux qui ont imposé l’apartheid à la majorité des habitants du pays, les Noirs. Ceux-ci, outre leurs diverses langues locales suivent un enseignement en anglais. Ils ne veulent pas en changer.

Le 16 juin 1976, ils sont entre 10 et 20 000 à protester. Les policiers, exclusivement blancs, ont ordre de rétablir l’ordre à tout prix et d’user de tous les moyens pour disperser les manifestants. Des jets de pierres commencent de la part des élèves. Le colonel Kleingeld, l’officier de police chargé du maintien de l'ordre, tire un premier coup de feu, provoquant la panique. Un premier enfant tombe : Hector Pieterson. Il deviendra plus tard l’icône du soulèvement. Ce jour-là, on déplorera une vingtaine de morts (officiellement), certains en évoquent une centaine. Après cinq semaines d’émeutes, le gouvernement retirera le décret sur l’enseignement en afrikaans.

En 1995, le Jour de Soweto est devenu le Jour de la jeunesse (Youth Day). C’est aujourd’hui un jour férié en Afrique du Sud. À l’échelle du continent, depuis 1991, c’est la Journée de l’enfant africain.

À Soweto, le musée Hector Pieterson, inauguré le 16 juin 2002, commémore les événements.

Il a fallu attendre le 40e anniversaire du massacre, le 16 juin 2016, pour que des représentants blancs de l’armée soient présents à la cérémonie annuelle.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 juin 2024

Mbuyisa Makhubu, élève de 16 ans, portant le corps agonisant de Hector Pieterson, 12 ans (né le 19 août 1963 et mort le 16 juin 1976), avec à leur côté la sœur horrifiée de ce dernier.

La photo de Sam Nzima a attiré l’attention du monde sur la brutalité du régime d’apartheid.

15 juin : le Danemark célèbre son drapeau

C’est le Valdemars Dag ou jour du drapeau, d’après une légende qui remonterait au XIIIe siècle

Au début du XIIIe siècle, le roi danois Valdemar Sejr (Valdemar le Victorieux) mena son armée en croisade dans l'actuelle Estonie. Lors d'une bataille, le 15 juin 1219, les Danois étaient sur la défensive quand soudain une bannière rouge avec une croix blanche tomba du ciel. En conséquence, la chance a changé de camp. Non seulement l’armée danoise a gagné, mais le Danemark avait désormais un drapeau.

La bataille de Lyndanisse, en 1219, contre l'Estonie a bien eu lieu, mais l’histoire du drapeau, on s’en doute, est totalement légendaire. Cela n’a pas empêché, en 2019, le Danemark de célébrer en grande pompe le 800e anniversaire de son drapeau. Celui-ci est appelé le Dannebrod (le drap des Danois).

Le drapeau danois n'a pas toujours été danois. Lors des croisades européennes du XIe au XIIIe siècle au Proche Orient, un drapeau rouge avec une croix blanche était fréquemment utilisé, sans lien avec le Danemark. Il est devenu un drapeau danois vers le milieu du XIVe siècle, ce qui en fait l'un des plus anciens drapeaux nationaux du monde toujours en vigueur. Il fut adopté, à l’époque, par le roi danois Valdemar Atterdag, probablement inspiré par l'empereur romain germanique, Louis IV de Bavière, qui utilisait un drapeau similaire.

Depuis 1913, le drapeau et la légende de son origine, sont célébrés chaque année le 15 juin. Cette journée du drapeau est appelée Valdemars Dag (le jour de Valdemar). Ce jour-là, et ce n’est pas la seule occasion, le drapeau est hissé dans tout le pays. Les écoles, les organisations sportives et les troupes de scouts au Danemark organisent souvent des concours le 15 juin, également connu sous le nom de Jour du drapeau, au cours desquels ils reconstituent l'histoire du Dannebrog (le drapeau danois) et celle du roi Valdemar. Le drapeau rouge et blanc flotte partout ce jour-là.

Un autre évènement s’est produit un 15 juin, c’était en 1920, la récupération par le Danemark du Schleswig du Nord. Cette région qui était disputée par l’Allemagne et le Danemark, avait été à l’origine de deux guerres, en 1848 et en 1864. Elle a été finalement partagée entre les deux pays, après un référendum. L’évènement est célébré chaque année localement.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 juin 2024

Dannebrog falder ned fra himlen under Volmerslaget ved Lyndanisse, œuvre du peintre danois, Christian August Lorentzn (1749–1828)

Le royaume danois sous Valdemar Sejr

14 juin : le jour du drapeau américain

Ce 8 juin est le Jour du drapeau (Flag Day) aux États-Unis. Cette fête commémore l'adoption du drapeau des États-Unis par le deuxième Congrès continental le 14 juin 1777.

Ce 14 juin est le Jour du drapeau (Flag Day) aux États-Unis. Cette fête commémore l'adoption du drapeau des États-Unis par le deuxième Congrès continental le 14 juin 1777. La résolution sur le drapeau prévoyait « que le drapeau des treize États unis soit composé de treize bandes, alternées de rouge et de blanc ; que l'union soit de trois étoiles, blanches sur un champ bleu, représentant une nouvelle constellation. » Dès cette époque, il est surnommé le le Stars and Stripes (Étoiles et Bandes).

Le Jour du drapeau a été fixé par le président Woodrow Wilson en 1916. Mais ce n’est que le 3 août 1949, que la Journée du drapeau national a été instituée. Officiellement, cette fête n’est pas fédérale, mais tous les Américains célèbrent chaque année le Jour du drapeau. Pendant la Semaine du drapeau national, le drapeau est affiché sur tous les bâtiments gouvernementaux. Parfois, des défilés et des événements sont organisés par certaines organisations pour célébrer le drapeau américain et tout ce qu'il représente.

Il existe une Fondation nationale du Jour du drapeau qui célèbre chaque année un Jour du drapeau le deuxième dimanche de juin, soit un jour différent de la célébration du gouvernement fédéral américain.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 14 juin 2024

Mise à jour : le 14 juin 2025, le président Trump s’est offert pour l’occasion le défilé militaire dont il rêvait depuis longtemps car c’est aussi son anniversaire.

Affiche du 140e Jour du drapeau américain, 1777-1917. L'anniversaire des étoiles et des rayures, le 14 juin 1917.

13 juin : Lisbonne en fête pour la Saint-Antoine

La Festas Lisboa de Santo António est fériée à Lisbonne. Dès la veille au soir, la liesse populaire envahit les rues et les ruelles profitant de la nuit de la Saint-Antoine pour célébrer entre quelques sardines grillées (plat typique du jour) et autres grillades, le saint patron de la ville.

Tout a commencé hier soir par des rues bondées de fêtards qui n’ont pas désempli jusqu’à ce matin. Tous les ans, à cette même date, les Lisboètes sont conviés à une nuit et journée de fête en l’honneur d’Antoine de Padoue, leur saint patron, né à Lisbonne en 1195. Malgré tout, le moment est moins au recueillement, qu’à une ambiance digne d’un carnaval avec une immense parade sur l’avenue de la Liberté, des orchestres et des bals populaires qui envahissent l’Alfama, quartier ancien qui abrite la Sé, la plus ancienne cathédrale de la ville d’où est partie la vénération pour Santo António. La Festas Lisboa de Santo António est fériée à Lisbonne. Tous les ans, le 13 juin, le cardinal de Lisbonne célèbre le mariage de couples bénis par le saint (protecteur des mariages et de la fertilité). Ce soir, la liesse populaire envahit les rues et les ruelles profitant de la nuit de la Saint-Antoine pour célébrer entre quelques sardines grillées (plat typique du jour) et autres grillades, le saint patron de la ville.

De nombreux auteurs associent les origines des Fêtes de Santo António à d'anciens rituels païens, qui seraient liés aux célébrations du solstice d'été. De son côté, la ville de Porto fêtera la Saint-Jean (São João) dans la nuit du 23 au 24 juin. Dans d’autres localités comme Sintra ou Evora, on célèbrera la Saint-Pierre (São Pedro).

Comme l'Avenida da Liberdade est le point culminant de la fête, où se rassemblent des milliers de personnes et de nombreux touristes, il est préférable d'oublier la voiture. À partir de 18 heures, la circulation sera complètement coupée sur l'artère principale de Lisbonne, où le métro est la seule option viable pour y accéder. Comme il est de tradition la nuit de Santo António, le Metropolitano prolonge ses horaires d'ouverture. Ainsi, le service sur les lignes Bleue et Verte, dans la plupart des gares, fonctionnera jusqu'à trois heures du matin.

La fête commence, dès le 12 juin, à 21 heures, le défilé démarre avec deux dragons spécialement conçus pour l'occasion, qui marque le 25e anniversaire de la création de la Région administrative spéciale de Macao. Un clin d’œil à la Chine.

Puis, c’est la marche des enfants de « A Voz do Operário », la marche Mercados et la marche Santa Casa. Entrent alors en scène les 20 quartiers en lice pour le titre, remporté l'année dernière par la marche de Bica.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 juin 2024

12 juin : une fausse indépendance en guise de fête nationale

Le 12 juin est férié aux Philippines en souvenir de l’indépendance proclamée en 1898 qui mettait fin à deux ans de lutte armée et quatre siècles d’occupation espagnole. Une indépendance qui s’est néanmoins avérée être une illusion…

Le 12 juin est férié aux Philippines en souvenir de l’indépendance proclamée en 1898 qui mettait fin à deux ans de lutte armée et quatre siècles d’occupation espagnole.

Le 12 juin à 16 heures, Emilio Aguinaldo proclamait l’indépendance depuis le balcon de sa maison de Cavite El Viejo devant une large foule à laquelle le drapeau et l’hymne national ont été présentés. C’est Ambrosio Rianzares Bautista qui a lu l’acte d’indépendance qu’il avait rédigé. Emilio Aguinaldo sera ensuite choisi comme président de la République. Hélas, cette indépendance ne sera reconnue par aucun pays. Les Espagnols avaient déjà vendu le pays aux Américains. Pour tenter d’empêcher l’inéluctable, Emilio Aguinaldo va déclarer la guerre aux États-Unis mais son pays ne fera pas le poids. Son président est capturé et les Philippines deviendront une colonie américaine pendant près d’un demi-siècle, jusqu’en 1946, date de la véritable indépendance.

Pourquoi les Philippines ne célèbrent pas plutôt l’indépendance de 1946 ? Parce que les Américains ont eu le mauvais goût de la leur accorder un 4 juillet, date de la fête nationale américaine que les Philippins ont été sommés de fêter pendant plusieurs décennies. Cette date était trop chargée pour en faire leur propre fête nationale.

Le choix de date de la fête nationale des Philippines n’a pas été évident. En 1964, il s’est finalement porté sur le 12 juin, même si ce Jour de l'indépendance (Le 12 juin est férié aux Philippines en souvenir de l’indépendance proclamée en 1898 qui mettait fin à deux ans de lutte armée et quatre siècles d’occupation espagnole.

Le 12 juin à 16 heures, Emilio Aguinaldo proclamait l’indépendance depuis le balcon de sa maison de Cavite El Viejo devant une large foule à laquelle le drapeau et l’hymne national ont été présentés. C’est Ambrosio Rianzares Bautista qui a lu l’acte d’indépendance qu’il avait rédigé. Emilio Aguinaldo sera ensuite choisi comme président de la République. Hélas, cette indépendance ne sera reconnue par aucun pays. Les Espagnols avaient déjà vendu le pays aux Américains. Pour tenter d’empêcher l’inéluctable, Emilio Aguinaldo va déclarer la guerre aux États-Unis mais son pays ne fera pas le poids. Son président est capturé et les Philippines deviendront une colonie américaine pendant près d’un demi-siècle, jusqu’en 1946, date de la véritable indépendance.

Pourquoi les Philippines ne célèbrent pas plutôt l’indépendance de 1946 ? Parce que les Américains ont eu le mauvais goût de la leur accorder un 4 juillet, date de la fête nationale américaine que les Philippins ont été sommés de fêter pendant plusieurs décennies. Cette date était trop chargée pour en faire leur propre fête nationale.

Le choix de date de la fête nationale des Philippines n’a pas été évident. En 1964, il s’est finalement porté sur le 12 juin, même si ce Jour de l'indépendance (Le 12 juin est férié aux Philippines en souvenir de l’indépendance proclamée en 1898 qui mettait fin à deux ans de lutte armée et quatre siècles d’occupation espagnole.

Le 12 juin à 16 heures, Emilio Aguinaldo proclamait l’indépendance depuis le balcon de sa maison de Cavite El Viejo devant une large foule à laquelle le drapeau et l’hymne national ont été présentés. C’est Ambrosio Rianzares Bautista qui a lu l’acte d’indépendance qu’il avait rédigé. Emilio Aguinaldo sera ensuite choisi comme président de la République. Hélas, cette indépendance ne sera reconnue par aucun pays. Les Espagnols avaient déjà vendu le pays aux Américains. Pour tenter d’empêcher l’inéluctable, Emilio Aguinaldo va déclarer la guerre aux États-Unis mais son pays ne fera pas le poids. Son président est capturé et les Philippines deviendront une colonie américaine pendant près d’un demi-siècle, jusqu’en 1946, date de la véritable indépendance.

Pourquoi les Philippines ne célèbrent pas plutôt l’indépendance de 1946 ? Parce que les Américains ont eu le mauvais goût de la leur accorder un 4 juillet, date de la fête nationale américaine que les Philippins ont été sommés de fêter pendant plusieurs décennies. Cette date était trop chargée pour en faire leur propre fête nationale.

Le choix de date de la fête nationale des Philippines n’a pas été évident. En 1964, il s’est finalement porté sur le 12 juin, même si ce Jour de l'indépendance (Araw ng Kalayaan) n’a été, à l’époque, qu’une journée des dupes. Cela n'empêche pas ce jour d'être férié et d’être l'occasion d'un grand défilé à Manille et de festivités dans tout le pays et même dans la diaspora. À New York, par exemple, les Philippins défilent le premier dimanche de juin sur Madison Avenue. À San Francisco, sur Union Square, le 3e samedi du mois. À Hong Kong…

La Commission historique nationale des Philippines (NHCP) dirige cette célébration du 126 e anniversaire de l'indépendance et de l'identité nationale des Philippines sur le thème « Kalayaan » (liberté). le 12 juin 2024 au Rizal Park, Luneta, Manille à 8h00.

Le programme débute par une cérémonie de lever du drapeau dirigée par le président Ferdinand R. Marcos Jr. au mât du drapeau de l'indépendance, au monument Jose Rizal, au parc Rizal, à Manille, qui est suivi par des dépôt de couronnes, au cours desquels le président est accompagné de la présidente du NHCP, Lisa Guerrero Nakpil, et du chef d'état-major des Forces armées des Philippines (AFP), le général Romeo Brawner Jr.

Le 12 juin 2024 dans l'après-midi, la très attendue Parada ng Kalayaan (parade de la liberté) 2024 débute à 15h00, présentant les différents événements historiques qui ont marqué le parcours vers l'indépendance des Philippines.

Des cérémonies simultanées de lever du drapeau et de dépôt de couronnes ont également lieu au Dambanang Emilio Aguinaldo à Cavite, au monument historique de l'église Barasoain dans la ville de Malolos, Bulacan, au sanctuaire commémoratif Pinaglabanan dans la ville de San Juan, au mausolée des vétérans de la révolution au cimetière nord de Manille, à Andres. Monument national de Bonifacio à Caloocan City et Museo ng Kasasayyang Panlipunan ng Pilipinas à Angeles City, Pampanga. Des cérémonies de lever du drapeau sont également organisées dans les vingt-huit musées du NHCP et unités gouvernementales locales à travers le pays.

Du 10 au 11 juin, a eu lieu le Mga Pampamahalaang Programa à Serbisyo qui a vu plus de 50 agences et bureaux gouvernementaux différents sur 132 stands présenter leurs produits et services. D'autres composantes telles que le Kadiwa ng Pangulo dirigé par le ministère de l'Agriculture (DA) et le ministère du Commerce et de l'Industrie (DTI) ont vendu des produits frais pendant les deux jours, tandis que le Klinikalayaan 2024 a proposé des consultations gratuites et des soins médicaux, dentaires et de base. services d'optique.

Les activités Burnham Green devant la tribune Quirino proposeront des événements amusants et divertissants allant d'un concours de dégustation de chili, des concerts de musique et de danse, une émission de cuisine, une course d'obstacles, des projections de films, Kalye Kasaysayan et Love Lokal Tiangge, un marché aux puces présentant des produits locaux. .

Le NHCP est l'agence gouvernementale nationale chargée de promouvoir l'histoire des Philippines à travers ses musées, ses recherches et ses publications, et de préserver le patrimoine historique par la conservation et le marquage des sites et structures historiques. (NHCP)

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 juin 2024

La maison d’Emilio Aguinaldo, où a été proclamée l’indépendance en 1898, est un sanctuaire national. Elle est située à Kawit, Cavite El Viejo, dans la baie de Manille.

11 juin : la mémoire du dernier séisme meurtrie en France

Il faut remonter à 1909, un 11 juin, pour qu’un séisme fasse autant de morts (46 victimes), de blessés et de dégâts que celui qui a détruit Lambesc en Provence.

Il faut remonter à 1909, un 11 juin, pour qu’un séisme fasse autant de morts (46 victimes), de blessés et de dégâts que celui qui a détruit Lambesc en Provence. Plusieurs quartiers ont été totalement détruits et le clocher de l'église s'est complètement écroulé. Même s'il reste peu de traces de ce drame, celui-ci est encore bien présent dans les esprits des habitants. Ce tremblement de terre a touché Lambesc et Rognes où l’on compte le plus de victimes, mais les communes de Salon, Pélisanne, Saint-Cannat, Puy-Sainte-Réparade, Venelles payent également un lourd tribut. On compte aussi quelque 250 blessés. Des milliers de logements détruits dont 1500 à Aix-en-Provence. Le séisme fut ressenti jusque dans les départements du Gard, du Vaucluse et du Var. La région n’est pas à l’abris d’une réédition de ce type de catastrophe.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 11 juin 2024

Ce qui reste d’une maison de Lambesc

9 juin : 25 ans de règne pour le roi de Jordanie

Comme chaque année, c'est jour férié en Jordanie pour l’anniversaire de l’intronisation du roi Abdallah II, le 9 juin 1999. En 2024, pour le jubilé d’argent du monarque, les festivités sont d’une ampleur inhabituelle, une manière d’oublier au moins pendant quelques heures, la guerre qui ensanglante Gaza à quelques dizaines de kilomètre du royaume.

Comme chaque année, c'est jour férié en Jordanie pour l’anniversaire de l’intronisation du roi Abdallah II, le 9 juin 1999. Ce petit pays, créé il y a un siècle n’a aucune profondeur historique, mais son roi passe pour être le 43e descendant de Mahomet.

Il y a 25 ans, les Jordaniens apprenaient la mort du très populaire roi Hussein. Le souverain jordanien s’était éteint à la Cité médicale d’Amman le 7 février. Il était âgé de 63 ans et régnait sur la Jordanie depuis 46 ans et demi.

Les festivités du jubilé d’argent du roi Abdallah II ont débuté le 7 février, elle s’achèvent aujourd’hui par une fête qui est le point d’orgue de cet anniversaire. Les se déroulent les 7 et 8 juin dans différents lieux du royaume. Outre la capitale Amman, des événements ont également lieu à Irbid, Jerash, Madaba, Balqa, Rusaifa, Zarqa, Ajloun, Karak, Mafraq, Tafilah, Aqaba et Maan. Les célébrations comprennent aussi bien des jeux pour les enfants que des feux d’artifice et des spectacles culturels donnant vie au patrimoine jordanien. Une manière d’oublier, au moins pendant quelques heures la guerre qui ensanglante Gaza à quelques dizaines de kilomètres de la Jordanie et où vivent beaucoup de proches d’habitants de la Jordanie (lesquels sont en majorités d’origine palestinienne).

Le roi Abdallah a prononcé un discours télévisé dans lequel il a déclaré que la Jordanie pouvait « toujours espérer plus de résilience et de prospérité » et a réaffirmé le soutien du Royaume aux palestiniens et la fin de l'occupation israélienne dans le contexte de la guerre en cours à Gaza.

La famille royale a organisé plusieurs fêtes et évènements en Jordanie, notamment un concert gratuit avec le chanteur égyptien Tamer Hosny et une soirée au henné organisée par la reine Rania, ainsi qu'une réception pour 1 700 invités, des banquets, des cortèges de chevaux et de chameaux et une cérémonie nationale.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 juin 2024

8 juin : les Slovènes célèbrent leur langue et leur nation

Le 8 juin, jour de Primož Trubar, célèbre le premier écrivain en langue slovène ainsi que la figure centrale du protestantisme en Slovénie.

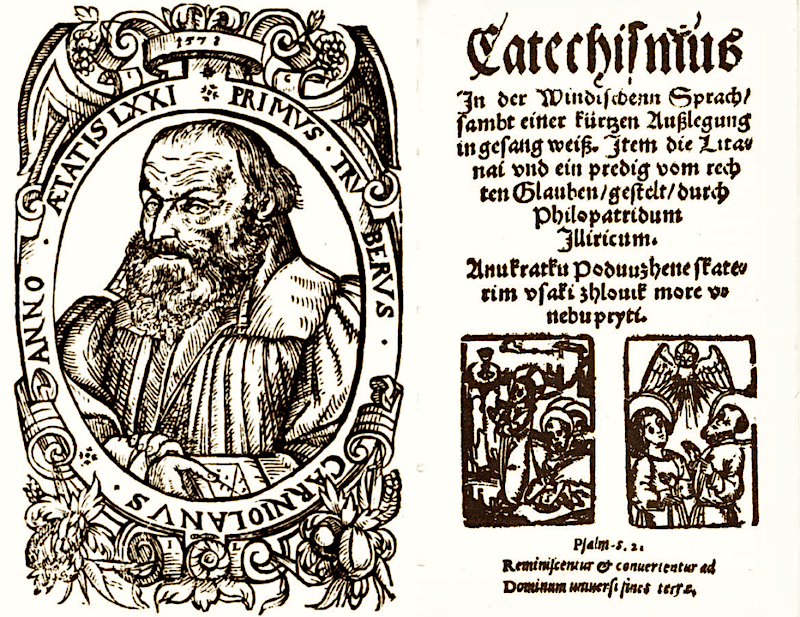

Le 8 juin, jour de Primož Trubar (Dan Primoža Trubarja), est une fête nationale slovène. Elle commémore la figure centrale du protestantisme slovène au XVIe siècle et en même temps un homme qui a joué un grand rôle dans la formation de la nation slovène. La Slovénie n’existait pas encore, le pays où vivait Primož Trubar s’appelait la Carniole.

C’est à l'initiative de l'écrivain slovène de Trieste, Boris Pahor, que le 8 juin, l'anniversaire présumé de Primož Trubar (né en 1508), est devenu une fête nationale en 2010. Ce jour n'est pas férié, mais rappelle l'histoire et le caractère de la nation slovène, pour laquelle Trubar a jeté les bases de la langue littéraire slovène. Ses œuvres, Le Catéchisme et l'Alphabet sont les deux premiers livres imprimés en langue slovène. L'un de ces livres contenait également le premier manuscrit musical slovène imprimé. Jusque-là, dans cette partie de l’Europe les publications ne se faisaient qu’en allemand ou en latin. Le slovène n’était qu’une série de patois, la langue de tous les jours que Primož Trubar s’est appliqué à standardiser pour en faire une langue écrite.

Trubar a été célébré sur le billet de 10 tolars (monnaie slovène jusqu'à l'introduction de l'euro). Aujourd’hui, il figure sur la pièce de 1 euro slovène qui circule dans toute l’Europe, comme ses idées de son vivant. Le gouvernement slovène avait proclamé l'année 2008 “Année de Primož Trubar” : son 500e anniversaire a fait l’objet de manifestations culturelles dans tout le pays. Depuis 2010, le 8 juin est fêté chaque année en Slovénie sous le nom de Dan Primoža Trubarja.

Chaque année, le 8 juin, dans l’ancienne propriété de Trubar, à Rašica près de Veliki Lašče (dans le centre du pays) se déroule une soirée littéraire (ouverte au public) qui lui est dédiée. On rendra aussi hommage à Boris Pahor, autre figure illustre de la langue slovène qui nous a quitté en mai 2022, à l’âge de 108 ans (c’était le doyen de la littérature mondiale). On célèbre aussi les 73 ans du monument dédié à Primož Trubar situé à Rašica.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 juin 2024

7 juin : quand les Anglais tiraient sur des Maltais en colère

Le jour est férié à Malte en souvenir de ce jour de 1919 où les Anglais ont tiré dans la foule des manifestants qui protestaient contre le coût de la vie et l'occupation de leur pays : 4 morts, plusieurs dizaines de blessés.

Le jour est férié à Malte en souvenir de ce jour de 1919 où les Anglais ont tiré dans la foule des manifestants en colère : 4 morts, plusieurs dizaines de blessés. Le jour est commémoré comme le Sette Giugno. Les cérémonies commémoratives se tiennent place Saint-Georges à La Valette.

Le 7 juin 1986, le monument Sette Giugno a été inauguré place Saint-Georges (Place du Palais). En 1989, le Parlement maltais a déclaré cette journée comme l'une des cinq journées nationales du pays. Le premier souvenir officiel de cette journée a eu lieu le 7 juin 1989. Malte n'a obtenu son indépendance du Royaume-Uni qu'en 1964.

Chaque année, le Parlement maltais commémore les événements survenus le 7 juin 1919 à la suite d'une série d'émeutes des Maltais confrontés à une extrême pauvreté due à la forte augmentation du prix du pain. Les foules se sont rebellées contre les importateurs de céréales et les meuniers qui étaient considérés comme tirant de gros profits de la hausse des prix des denrées alimentaires alors que la population mourait de faim. Les troupes britanniques ont été appelées pour contrôler les émeutiers, ce qui a conduit à des coups de feu. Quatre Maltais, Manwel Attard, Karmnu Abela, Ġużè Bajada et Wenzu Dyer ont perdu la vie au cours de ces émeutes.

Ces événements ont marqué un moment crucial dans l'histoire politique de Malte, soulignant le besoin urgent de réformes sociales et économiques. À la suite de ces événements et des efforts déployés par les autorités maltaises, Malte a obtenu la Constitution Amery-Milner de 1921, accordant, pour la première fois, le droit à l'autonomie gouvernementale dans les affaires intérieures.

Le drame est célébré chaque année depuis 1989. Le 6 juin 2021, la célébration du Sette Giugno avait été récupérée par des militants d’extrême droite. Des complotistes de plusieurs pays faisant référence à la lutte pour la liberté du Sette Giugno, s’étaient rassemblés à Balluta Bay, sur la côte nord-est de Malte, pour affirmer que le virus de la Covid-19 n’existait pas ! Les manifestants, dont beaucoup étaient intentionnellement vêtus de jaune. La manifestation a été jugée indécente par la majorité des observateurs eu égard à la mémoire des Maltais qui ont lutté pour la liberté.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 7 juin 2024

6 juin : le Memorial Day de la Corée du Sud

Ce jour du souvenir célèbre les morts au combat et fait référence à une bataille fameuse qui fut un tournant de la lutte contre l’occupation japonaise.

Chaque 6 juin à 10 heures, une sirène retentit dans tout le pays, annonçant une minute de silence et de recueillement. Le drapeau national flotte un peu partout durant cette journée de deuil. Ce Jour du Souvenir (현충일) est un jour férié coréen, institué en 1956, qui commémore ceux qui sont morts pendant leur service militaire pendant des guerres ou des batailles, principalement pendant la guerre de Corée. Pendant ce conflit, la Corée du Sud était soutenue par une force de l'ONU dirigée par les États-Unis, tandis que la Chine et l'Union soviétique se battaient pour la Corée du Nord.

La date du 6 juin fait référence à la bataille de Fengwudong (봉오동 전투) qui a opposé les milices indépendantistes aux forces japonaises qui occupaient le pays et a eu lieu les 6 et 7 juin 1920. Cette bataille marqua un tournant de la lutte anticoloniale.

Le 6 juin est l’occasion de distinguer quelques héros. En 2021, par exemple, le gouvernement avait remis à titre posthume la plus haute distinction honorifique sud-coréenne à Hong Beom-do, un symbole de cette lutte anti coloniale qui est aussi le héros de la communauté coréenne du Kazakhstan (les Coréens déportés en 1937 par Staline, dont Hong Beom-do). Leurs descendants sont au nombre de 100 000 toujours présent au Kazakstan.

De son côté, la Corée du Nord célèbre chaque 6 juin, la Journée de la Fondation de l'Union des enfants coréens est un jour férié. C’est le jour où les nouveaux enfants de 9 ou 10 ans sont admis dans les rangs de l'Union (un mouvement d’embrigadement de la jeunesse en fondé par Kim Il-Sung, le 6 juin 1946). À 15 ans, les adolescents nord-coréens rejoignent ensuite la Ligue de la jeunesse.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 5 juin 2024

Timbre émis à l’occasion du centenaire de la bataille de Fengwudong

5 juin : fête citoyenne au Danemark

Ce 5 juin, on fête les 175 ans de la démocratie au Danemark, tout au moins pour les hommes, puisque les femmes ne votent que depuis 1915. C'est le Jour de la Constitution danoise : aucun défilé militaire n’est prévu, mais l’usage veux que tous les partis politiques organisent des rassemblements et des réunions.

C'est le Jour de la Constitution danoise (Grundlovsdag) : aucun défilé militaire n’est prévu, mais l’usage veut que tous les partis politiques organisent des rassemblements et des réunions. Si bien que cette traditionnelle demi-journée fériée (l’après-midi) prend la forme d’une grande fête à la fois patriotique et citoyenne qui, en 2024, tombe pic à quelques jours des élections européennes.

D’ailleurs, cette année, c’est la journée toute entière qui est férié et chômée, non à cause de la campagne électorale, mais parce que l’on fête aujourd’hui les 175 ans de la démocratie au Danemark, tout au moins pour les hommes, puisque les femmes ne votent que depuis 1915.

C’est en effet, un 5 juin, 1849, que le roi Frédéric VII a signé la première constitution, faisant ainsi du pays une monarchie constitutionnelle. La constitution a été complètement réécrite en 1866, puis en 1915, et plus récemment en 1953. Les promulgations de ces réécritures successives ont chaque fois eu lieu un 5 juin. Pour l’occasion, le Dannebrog, le drapeau national danois, est hissé sur les bâtiments publics et privés dans tout le pays.

Le 5 juin est également la fête des pères au Danemark.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 5 juin 2024

L’assemblée constituante de 1848

4 juin : la dissidence chinoise en exil célèbre le 35 mai en mémoire de Tiananmen

Le 35 mai correspond au 4 juin 1989, date de l'intervention de l'armée lors des manifestations de la place Tiananmen. La féroce répression avait fait quelque 10 000 victimes. Depuis une chape de plomb est tombée sur le pays. Aucune commémoration n’est possible.

Le 35 mai correspond au 4 juin 1989, date de l'intervention de l'armée lors des manifestations de la place Tiananmen. Il s'agit d'un mot-clé permettant de contourner la censure des autorités chinoises via des logiciels de surveillance. Évidemment toute commémoration est interdite en Chine. Jusqu’en 2019, il n’y avait que dans la ville de Hong-Kong que chaque 4 juin, plusieurs dizaines de milliers de manifestants se rassemblaient pour une veillée d’hommage aux victimes. Cette année, comme en 2020, la manifestation a été à nouveau interdite à Hong Kong et à Macao, pour raison sanitaire selon les autorités.

Sur le continent, la moindre allusion à cette « rébellion contre-révolutionnaire » est interdite. Les autorités opèrent des arrestations préventives quelques jours avant la date, tout rassemblement est impossible. La censure est implacable « 4 juin » (六四 ) de même de même que les chiffres 6 et 4 doivent être bannis des messages, les internautes avaient pris l’habitude de parler du « 35 mai » («May 35» ou «535»). Ce qui permettait en même temps de s’affranchir du chiffre 4 qui en Chine porte malheur. Mais, l’expression du 35 mai a été à son tour rattrapée par la censure, tout comme le code 9875321, où le 4 et le 6 était sciemment retirés…

Au printemps 1989, des milliers d’étudiants et d'intellectuels, mais aussi des ouvriers étaient rassemblés depuis le 4 mai sur la place Tiananmen (la principale place de pékin) pour dénoncer la corruption et l’incapacité du régime en demandant des réformes politiques et démocratiques. Le gouvernement chinois, d’abord indécis, a fini par envoyer l’Armée pour mater cette révolte. La répression du « printemps de Pékin » a débuté le 4 juin 1989 (c’est la date qu’on commémore aujourd’hui), elle a duré plusieurs jours, faisant quelque 10 000 morts et de disparus.

Tout le monde se souvient de l’image d’un homme seul et anonyme, tentant de stopper une colonne de chars. Il a été vu comme le symbole du combat inégal entre les étudiants et le totalitarisme chinois. Pour contourner la censure qui frappe aussi les photos de char, chaque année, à l’approche du 4 juin, quelqu’un a eu l’idée de les remplacer par des canards jaunes. Lesquels sont tombés à leur tour sous le coup de la censure.

Pendant trois décennies, c’est à Hong Kong, qu’étaient organisées des veillées annuelles à la mémoire des victimes de la répression. En 2020, le rassemblement a été interdit pour des raisons de lutte contre l’épidémie, interdiction renouvelée en 2021 pour la même raison. Depuis, une chape de plomb est tombée sur l’ancienne colonie britannique devenue chinoise, plus aucune référence à Tiananmen n’y est plus possible.

Depuis une vingtaine d’années, le pays a dressé ce que l'on surnomme trivialement la « Grande muraille numérique » chinoise autour de « son » internet. Si bien que celui-ci ressemble aujourd'hui davantage à un réseau domestique qu'à un espace ouvert sur le monde. #TiananmenSquareMassacre #MilkTeaAlliance

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 juin 2024

Manif de protestation au Canada

Tiananmen, au printemps 1988

3 juin : une journée antitabac à Taïwan en souvenir de la guerre de l’opium

Derrière une banale journée antitabac se cache une profonde blessure nationale qui marque toujours l’identité chinoise, y compris à Taïwan où le comportement de voyou des Européens à l’égard de la Chine est dans tous les livres d’Histoire.

Le 3 juin est aujourd’hui connu à Taïwan comme la journée antitabac, mais la date fait référence à un événement qui a profondément marqué la chine. Longtemps, le 3 juin a été désigné comme la Journée du mouvement pour la répression de l'opium (禁菸節).

L’opium, découvert et utilisé d’abord comme un médicament par les Chinois a fini par devenir un fléau au point que l’empereur Yougzheng, en 1729, a publié un édit pour interdire sa consommation. Cet édit a aussitôt engendré des réseaux de contrebande, notamment avec l’Inde où les Anglais se sont arrogés le monopole de la production de l’opium du Bengale. Grâce à leur marine performante, ils se sont vite imposés dans le commerce de cette drogue dont les bénéfices leur permettaient d’acheter des produits chinois. Devant l’importance de ce trafic, favorisé par des fonctionnaires chinois corrompus, les autorités chinoises ont décidé de frapper un grand coup : 20 000 coffres d'opium (soit 1 210 tonnes) furent saisis. La confiscation aux commerçants anglais s’est faite sans compensation et cet énorme stock d’opium fut détruit dans un grand bûché le 3 juin 1839. C’est l’anniversaire de cet acte de souveraineté et d’autorité contre les trafics de drogues qui est célébré aujourd’hui.

Les Anglais ont aussitôt déclaré la guerre à la Chine pour entrave au commerce ! La Guerre de l’opium (鴉片戰爭) débuta en 1840 par la prise de l’île stratégique de Zhoushan par les Anglais, puis la chute de Canton, le grand port dans lequel s’organisait le trafic de l’opium. Elle se termine en 1842 par la défaite de la Chine qui, toutefois, maintient son hostilité au fait que les Européens leur imposent la vente libre de la drogue sur son territoire. Cette résistance chinoise engendrera une seconde guerre de l’opium, impliquera, outre les Anglais, les Français, les Russes et les Américains. Elle se terminera à nouveau par une défaite et une capitulation, et même le pillage de Pékin par les Anglais et les Français en 1860. C’est ainsi que les autorités chinoises ont été acculées à signer la convention de Pékin de 1860 qui autorise le libre commerce de l’opium dans tout le pays. Les conséquences de ces deux guerres sont catastrophiques pour la chine, qui mettra un siècle à s’en remettre. Le souvenir de l’humiliation provoquée ce « traité inégal » a grandement participé à l’émergence du nationalisme chinois et à sa profonde méfiance à l’égard de l’Occident.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 3 juin 2024

2 juin : la Bulgarie célèbre son poète et héros national, Hristo Botev

On célèbre chaque année la mort d’un héros national bulgare : c’est le Jour de Botev et de tous ceux qui sont morts pour la liberté de la Bulgarie.

Aujourd’hui, à midi comme chaque 2 juin, les sirènes retentissent dans tout le pays pendant 3 minutes pour honorer le poète Hristo Botev, un héros national bulgare. L’usage est de s’immobiliser pendant le temps de la sirène.

Le poète Hristo Botev était aussi un révolutionnaire patriote et le 2 juin, on célèbre en même temps tous ceux qui sont morts pour la liberté de la Bulgarie. Il s’est fait connaître en 1867, un 24 mai, lors de la fête dédiée à Cyrille et Méthode, en prononçant un discours contre les autorités ottomanes (qui dirigent le pays) et les riches bulgares qui collaboraient avec les Turcs. Cela l’obligera à fuir le pays et à s’installer en Roumanie. En 1876, il prend la tête d’une insurrection dont le seul fait d’armes est la prise d’un navire sur la Danube. Faute de renforts, lui et ses camarades se sont retrouvés seuls face à des milliers de soldats ottomans et à une escouade d'artillerie. L’opération tourne au massacre, Hristo Botev est tué d’une balle.

On était le 20 mai 1876 (dans le calendrier julien qui avait cours à l’époque) soit le 1er juin en Occident. Mais, quand la Bulgarie a adopté le calendrier grégorien, en 1916, le décalage entre les deux calendriers était passé de 12 à 13 jours. Ainsi, c’est le 2 juin qu’on célèbre chaque année la mort du héros national bulgare. En Bulgarie, c’est officiellement le Jour de Botev et de tous ceux qui sont morts pour la liberté de la Bulgarie (Ден на Ботев и загиналите за свободата на България). Cette année marque le 148e anniversaire de la mort héroïque de Christo Botev (1848 - 1876).

Très vite on a fait du poète, un héros national, oubliant ses idées anarchistes et socialistes. Mais, plus tard, dans la seconde moitié du XXe siècle, la propagande communiste va le dépeindre comme le pionnier du socialisme bulgare et ainsi perpétuer son culte. Aujourd'hui, il est commémoré comme l'un des deux plus grands révolutionnaires bulgares, aux côtés de Vasil Levski. La plupart des villes bulgares ont leur rue ou leur boulevard Hristo Botev, on en trouve aussi en Macédoine et en Roumanie. Des écoles et lycées portent son nom, ainsi que des clubs de foot et des stades, une radio nationale…

Sa poésie a été influencée par les démocrates révolutionnaires russes et les figures de la Commune de Paris dont il avait eu les échos dans son exil roumain. Il était proche d’un autre poète qui lui survivra et sera même premier ministre d’une Bulgarie indépendante, Stefan Nikolov Stambolov.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 1er juin 2024

On rejoue chaque année la scène de la prise d’un navire sur le Danube

2 juin : Chavouot, la pentecôte des juifs

Avec Pessah et Souccot, Chavouot (שבועות) est une des trois fêtes de pèlerinage du judaïsme. Elle commémore le don fait par Dieu à Moïse du Décalogue et de la Torah. Moins célébrée que d’autres fêtes plus emblématiques du calendrier hébraïque, Chavouot comporte aussi moins de rites. Dès ce soir, début de la fête, il est d’usage de prendre un bain rituel afin de se purifier puis on passe le reste de la nuit à étudier et prier des textes de la Torah ou du Talmud. Une très ancienne coutume veut que l’on décore les synagogues et les maisons avec des plantes et des fleurs pour rappeler que le mont Sinaï s’était couvert de verdure lors du don de la Torah.

Aujourd’hui, jour de Chavouot, on consommera essentiellement des produits lactés et du miel, symboles de la Torah. On confectionnera également de longs pains dont les extrémités se divisent en deux en vue de former quatre angles. De la sorte, on rappelle les deux pains apportés traditionnellement en offrande au Temple pour évoquer la récolte du froment toute récente. On appelle pour cette raison Chavouot « fête des moissons », mais également la « Pentecôte juive » du fait que 49 jours séparent Pessah de Chavouot (comme la Pâque chrétienne de la Pentecôte).

La fête dure deux jours, célébrée depuis le coucher du soleil dimanche 1er juin jusqu'à la tombée de la nuit mardi 3 juin 2025. La date de Chavouot est variable sur la calendrier grégorien : lundi 2 et mardi 3 juin 2025 ; vendredi 22 et samedi 23 mai 2026 ; vendredi 11 et samedi 12 juin 2027…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 1er juin 2025

Chavouot, par Moritz Daniel Oppenheim

1er juin : l’Indonésie célèbre les cinq principes qui fondent l’État

Le 1er juin est un jour férié, célébré pour la première fois en 2017 à l’initiative du président Joko Widodo : la Journée du Pancasila. Ces principes ont été énoncés le 1er juin 1945 pour rassembler un archipel diversifié peuplé de centaines de groupes ethniques : la nationalité indonésienne, l'internationalisme, le consensus délibératif, la protection sociale et la croyance en un seul dieu (sans préciser lequel !)

Le 1er juin est un nouveau jour férié célébré pour la première fois en 2017 à l’initiative du président Joko Widodo : la Journée du Pancasila (Hari Pancasila). « En tant qu'idéologie d'État, le Pancasila doit être reconnu et préservé par tous les citoyens de génération en génération », avait-il déclaré.

Pour faire face à la montée des idéologies islamistes, le président dont le mandat se termine à l’automne 2024 a voulu réaffirmer la philosophie de l’État indonésien tel qu’il a été fondé par Sukarno en 1945. Celui qui allait devenir le premier président du pays à l’indépendance avait conscience de la difficulté de rassembler un pays aussi vaste avec des langues et des cultures aussi diverses. Un État fondé sur l’islam, religion largement majoritaire, aurait marginalisé les bouddhistes, les chrétiens des îles orientales ou les hindous de Bali. Pour éviter ces tentations centrifuges, et lutter contre les islamistes de l’Aceh qui n’étaient pas représentatifs de l’ensemble de l’islam indonésien, Sukarno avait énoncé cinq principes fondateurs :

- Kebangsaan Indonesia : « la nation indonésienne »,

- Internasionalisme, atau peri-kemanusiaan : « internationalisme, ou humanisme »,

- Mufakat, atau demukrasi : « consensus, ou démocratie »,

- Kesejahteraan sosial : « le bien-être social ».

- Prinsip Ketuhanan : « principe de Dieu », la piété envers Dieu suprêmement unique, mais sans préciser lequel.

« Pancasila », est un terme sanskrit, la langue des textes religieux de l’hindouisme, qui signifie « cinq principes ». Un terme construit d’après pañca (cinq) et śīla (principes, préceptes)

C’est le 1er juin 1945, alors que les Indes néerlandaises sont encore occupées par les Japonais, que Sukarno prononce son discours devant le Dokuritsu Junbi Chôsakai ("comité pour l'investigation sur les efforts de préparation de l'indépendance de l'Indonésie"). Il y expose les cinq principes qui, selon lui, doivent fonder le futur État indonésien dont l’indépendance sera proclamée le 17 août 1945.

Ce même 1er juin 1945 est formé un comité chargés d’établir les bases du futur État indépendant. Le 22 juin, ce comité rédige la charte de Djakarta (Piagam Djakarta), qui énonce ces bases. Cette charte résulte d’un compromis entre les nationalistes et les musulmans. Il en résulte qu’il n’y a aucune référence à l’islam dans la constitution du premier pays musulman du monde. La religion n’est pas imposée, mais l’athéisme n’a, toutefois, pas été prévu.

Après son coup d’État sanglant qui a reversé le président Sukarno en 1966, le général Soeharto conservera cette ligne, jusqu’à la chute de sa dictature, en 1998. Il a fait du Pancasila l’idéologie nationale en le représentant comme la sagesse ancienne du peuple indonésien, antérieure à l'introduction de religions étrangères telles que l’hindouisme, l’islam et le christianisme. Plus récemment, face à une montée de l’islamisme, le président Joko Widodo a eu à cœur, en 2016, de sanctuariser ces préceptes fondateurs et d’annoncer leur célébration chaque 1er juin.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 31 mai 2024

Le Garuda (emblème du pays) et le blason affichant les cinq symboles du Pancasila.

La tête d’un buffle appelé Banteng, symbolise la lutte pour la démocratie et l’indépendance.

Un banian, arbre symbole de la force de vie et de l’unité indonésienne.

Un épi de riz et une branche de fleur de coton symbolise les besoins basiques pour tout le peuple : l’alimentation et les vêtements.

La chaine en or unit les femmes et les hommes dans une justice commune.

Au centre, l’étoile en or sur le fond noir symbolise la croyance en un dieu unique.

31 mai : le petit mais très riche Brunei célèbre ses forces armées

Le Brunei célèbre chaque année la Journée des forces armées royales. Ce jour férié qui célèbre la création du régiment malais de Brunei le 31 mai 1961, dans le cadre de la transition vers l'indépendance totale du Brunei vis-à-vis de la Couronne britannique.

Le Brunei célèbre chaque année la Journée des forces armées royales de Brunei (Royal Brunei Armed Forces Day). Ce jour férié qui célèbre la création du régiment malais de Brunei le 31 mai 1961, dans le cadre de la transition vers l'indépendance totale du Brunei vis-à-vis de la Couronne britannique. Brunei a obtenu son indépendance en 1984. Le Sultanat était un protectorat britannique en 1888 et il avait refusé de se fondre dans la Fédération de Malaisie formée en 1963.

Les premières forces militaires du Brunei ont été nommées Brunei Malay Regiment. En 1965, elles ont été rebaptisées Royal Brunei Malay Regiment. En 1972, l'aviation, la marine et l'infanterie ont été séparées en trois unités distinctes : les forces terrestres royales du Brunei, la force aérienne royale du Brunei et la marine royale du Brunei. Les forces terrestres royales de Brunei ont elles-mêmes formé trois bataillons et l'unité de soutien. Le pays est indépendant mais son armée est toujours épaulée par un millier de soldats britanniques présents dans le Sultanat.

L’anniversaire des Forces armées royales du Brunei (Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, ABDB) est marqué chaque année par un défilé militaire qui se déroule sur la base aérienne de Rimba devant le sultan Hassanal Bolkiah, ainsi que par une exposition publique de son équipement et de son armement.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 30 mai 2024

30 mai : Trinidad-et-Tobago fêtent l'arrivée des Indiens

Le Jour de l'arrivée des Indiens commémore l'immigration des premiers ouvriers indiens en provenance de l'Inde à Trinidad, en mai 1845, sur le navire Fatel Razack.

Le Jour de l'arrivée des Indiens (Indian Arrival Day), célébré le 30 mai, commémore l'arrivée des premiers ouvriers en provenance de l'Inde à Trinidad (dans les Caraïbes), le 30 mai 1845, sur le navire Fatel Razack. À l’époque l’Inde était anglaise comme Trinidad, Londres avait besoin de main-d’œuvre après l’abolition de l’esclavage. Dans toutes les colonies anglaises se sont constituées des colonies indiennes qui vivent aujourd'hui en Amérique (Trinidad, Guyana, Suriname) ou en Afrique (Maurice, Tanzanie, Afrique du Sud) ou Océanie (Fidji)… Ainsi ce premier navire a apporté non seulement une nouvelle main-d'œuvre pour aider au développement économique de Trinidad, mais aussi un nouveau peuple avec une nouvelle culture qui participe aujourd’hui à l’identité très métissée de cet archipel des Caraïbes .

Bien que cet événement soit célébré au sein de la communauté indienne de Trinité-et-Tobago depuis de nombreuses années, ce n'est qu'en 1994 qu'il est devenu un jour férié officiel. Cela s'appelait le Jour d'arrivée. En 1995, il a été rebaptisé “Indian Arrival Day”. Le 30 mai de chaque année, on commémore cet événement capital en reconstituant l'arrivée du Fatel Razack sur différentes plages de Trinité-et-Tobago. Il y a aussi de la musique et de la danse, et les membres exceptionnels de la communauté sont honorés pour leur contribution à la société. Quant à l’Inde, elle célèbre sa diaspora le 9 janvier.

L'immigration indienne à Trinidad s'étend sur la période 1845-1917. Pendant cette période, plus de 140 000 Indiens ont été transportés sur l'île. Le voyage était long et pénible et les conditions de vie déplorables. Après avoir débarqué à Nelson Island, les arrivants étaient nourris pendant quelques semaines, avant d’être envoyés dans les différents domaines agricoles qui les avaient réclamés.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 mai 2024

En 1890