L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

5 mai : une fête turque non musulmane

C’est Hidirellez, une ancienne fête d’origine pré-islamique. Ce soir, on passe une partie de la nuit à danser, à chanter et à faire des buchers par-dessus lesquels on va sauter jusqu’au matin.

Ancienne fête d’origine pré-islamique, Hidirellez célèbre, chez les populations turques, sunnites et alévies, l’arrivée du printemps. La fête a commencé dès ce soir (5 mai) pour se poursuivre toute la journée du 6. Comme préparatifs, il y a un grand ménage de la maison, l’achat de vêtements neufs et la préparation de mets et boissons particulièrement soignés. Ce soir, on passe une partie de la nuit à danser, à chanter et à faire des buchers par-dessus lesquels on va sauter jusqu’au matin.

Aujourd’hui, seront organisés d’immenses pique-niques, comme en Égypte lors de la fête le printemps (25 avril). La tradition veut aussi que l’on décore un arbre (nahil) de toutes sortes d’objets en faisant un vœu. Dans la tradition populaire, les prophètes Hizir et Ilyas se sont retrouvés cette journée-là pour faire renaître la nature. Les noms Hizir et Ilyas ensuite réunis ont formé ainsi le mot Hidirellez. Hizir, appelé aussi Al Khidr (en perse), est une figure importante et énigmatique de l’alévisme, cette minorité religieuse issue du chiisme (mais exécrée par l’islam radical) et deuxième en nombre après les sunnites en Turquie.

Certains ont pu assimiler Hizir au prophète Élie, à Bouddha ou encore à Alexandre le Grand ! Pendant la domination ottomane, Hidirellez s’est répandu dans les Balkans où il est devenu Durdevdan (la Saint-Georges) pour les chrétiens (fêté le 6 mai en Bulgarie), Ederlezi pour les Gitans qui en ont fait la fête de tous les Rroms. C’est finalement un beau symbole d’acculturation que cette fête qui rassemble, comme en Égypte, au-delà de toute croyance.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 mai 2022

4 mai : la Namibie commémore le massacre de Cassinga

Les Namibiens se souviennent d’un massacre opéré par les forces sud-africaine en 1978.

Cassinga Day est un jour férié en Namibie qui commémore la bataille de Cassinga, également connue sous le nom de Massacre de Cassinga ou Cassinga Raid, qui a eu lieu le 4 mai 1978, pendant la guerre frontalière de l'Afrique du Sud.

La guerre frontalière sud-africaine était étroitement liée à la guerre d'indépendance namibienne et à la guerre civile angolaise. Cela a commencé en 1966 par un affrontement entre la police sud-africaine et la South West Africa People's Organization (SWAPO). La SWAPO était un mouvement de libération nationale namibien.

Cassinga était une ville abandonnée en Angola utilisée par la SWAPO comme base militaire et camp de réfugiés. Le 4 mai 1978, elle est attaqué par l'aviation sud-africaine. L'attaque a entraîné la mort d'environ 600 personnes, combattants et civils. Parmi les victimes, il y avait de nombreux enfants, adolescents et femmes. Mais aussi des combattants cubains.

La bataille de Cassinga a longtemps fait l'objet de débats houleux, car on ne sait pas si Cassinga était un camp militaire, un camp de réfugiés ou les deux, et par conséquent si le raid était une opération militaire ou un massacre de civils innocents.

Le jour de Cassinga en Namibie est marqué par des cérémonies solennelles qui se déroulent à Heroes 'Acre, le mémorial de guerre officiel du pays situé à l'extérieur de la capitale de Windhoek. Ces cérémonies sont suivies par l'actuel président de la Namibie et d'autres personnalités politiques importantes.

Le 4-Mai est commémorée comme un jour férié dans la région. On vient nettoyer les tombes (restées anonymes). Le gouvernement a promis un mémorial.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 mai 2022

3 mai : fête nationale de la Pologne

La fête du 3-Mai commémore l'adoption de la Constitution du 3 mai 1791, une charte qui a permis aux Polonais de conserver espoir que leur État allait renaître après chaque disparition, suite aux partages du pays entre Russie et Allemagne.

Le 3 mai, la Pologne célèbre un jour férié national et public connu sous le nom de Jour de la Constitution du 3 mai (Święto Konstytucji 3 Maja) ou fête nationale du 3-Mai. C’est l’une de ses deux fêtes nationales, elle commémore l'adoption de la Constitution du 3 mai 1791.

Pour célébrer le texte fondamental, un marathon est organisé à Varsovie : le Marathon de la constitution du 3-Mai (Bieg Konstytucji 3 Maja), lequel s’élance à 11 heures du château d'Ujazdowski et y retourne après une boucle. Voici le site de la course : www.bieg3maja.pl

La Constitution de 1791 a été adoptée par le Grand Sejm de l’union polono-lituanienne (la République des Deux Nations). Il a été conçu pour amender le système politique du pays en corrigeant ses défauts. Lorsque l'État polonais souverain a cessé d'exister à la suite des partitions de la Pologne, la Constitution est devenue un symbole d'espoir pour la restauration de la souveraineté du pays. Cette charte a permis aux Polonais de conserver espoir que leur État allait renaître après chaque disparition, suite aux partages du pays entre Russie et Allemagne.

Le jour de la Constitution polonaise a été célébré pour la première fois en 1792. Il a été interdit lors des partitions de la Pologne, mais de nombreuses personnes ont continué à le céléber officieusement. Après l'établissement de la deuxième République polonaise, le jour de la Constitution a été déclaré jour férié officiel en 1919. Il a été aboli en 1951 par le régime communiste. Le jour férié a été ensuite rétabli en 1990.

Le 3-Mai est considéré comme la fête la plus importante en Pologne. Ce jour-là, de nombreuses festivités ont lieu dans tout le pays. La célébration officielle comprend généralement le hissage du drapeau national, des discours de personnalités publiques, des défilés militaires, des salves de canon, des chants patriotiques, des messes de célébration, des concerts, des expositions.

La Pologne tend aujourd’hui à sacraliser son indépendance juridique, au point de se mettre à dos ses partenaires de l’Union européenne qui pourtant pointe du doigt les manquements du pouvoir d’extrême droite polonais à l’égard de la propre constitution de la Pologne (celle adoptée en 1997).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2 mai 2022

Fête de la Constitution, le 3 mai 2014, sur la place du vieux marché de Bydgoszcz avec la participation de l'orchestre militaire de la garnison et de l'ensemble de chant et de danse de la terre de la ville.

Hussards de la voïvodie de Couïavie-Poméranie, sur la place du Vieux Marché à Bydgoszcz, pendant le jour de la Constitution le 3 mai 2015

Le marathon de la Constitution, à Varsovie

30 avril : à Naples, la liquéfaction du sang de San Gennaro va-t-elle se produire ?

Les Napolitains attendent aujourd’hui que le sang de leur saint patron, conservé dans deux ampoules, se liquéfie. Si rien ne se produit, cela annonce des jours sombres pour la cité…

Les Napolitains attendent aujourd’hui que le sang de leur saint patron, conservé dans deux ampoules, se liquéfie. Si rien ne se produit, cela annonce des jours sombres pour la cité.

Évêque de Bénévent, une ville au nord-est de Naples, Gennaro (Janvier en français) aurait été décapité en 305 lors des grandes persécutions ordonnées sous le règne de l’empereur Dioclétien. Son sang aurait alors été recueilli et conservé par un fidèle dans deux ampoules. C’est quelques années après, lors du transfert de la dépouille du saint vers les catacombes de Capodimonte que le sang se serait liquéfié pour la première fois, c’est ce premier miracle que l’on commémore aujourd’hui, comme chaque samedi avant le premier dimanche de mai.

Le 19 septembre, date de son martyr, a lieu la cérémonie la plus importante au Duomo, la cathédrale de Naples. Des milliers de fidèles se pressent dans la cathédrale et sur son parvis tandis que l’archevêque de Naples brandit le reliquaire qui abrite les ampoules contenant le sang du saint. Au cours des ostentations, le sang peut se liquéfier, voire entrer en ébullition, changer de couleur ou de volume. L’émoi est grand et les fidèles dans un état parfois proche de la transe ! Lors de son passage à Naples, en 2015, Le pape François s’est plié à la tradition et le sang s’est liquéfié à moitié, un demi-miracle donc qui a fait dire au pape, philosophe : « le saint nous aime seulement à moitié. Nous devons tous un peu nous convertir, pour qu’il nous aime davantage ! »

À ce jour, l’Église ne s’est toujours pas prononcée sur le caractère miraculeux du phénomène susceptible de se produire trois par an (la troisième, le 16 décembre), préférant le qualifier d’événement prodigieux.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 avril 2022

28 mars : la Journée de Jérusalem pour les défenseurs de la cause palestinienne

C’est l’imam Khomeiny, en 1979, qui a institué cette Journée d’al-Qods en réaction à la Journée de Jérusalem instituée célébrée par Israël, mais les mouvements de protestation anti israéliens partout dans le monde débouchent régulièrement sur des dérapages antisémites.

C’est l’imam Khomeiny, en 1979, qui a institué cette Journée al-Qods (du nom arabe de la ville) en réaction à la Journée de Jérusalem instituée en 1968 par Israël (fête nationale depuis 1998) pour célébrer la « réunification » de la ville (ou son « occupation totale » aux yeux des Palestiniens dont c’est aussi la capitale).

Cette Journée de Jérusalem, placée le dernier vendredi du ramadan, soit ce 28 mars 2025, est donc une journée de manifestation, non seulement en Iran, mais aussi dans les grandes villes du monde où vit une communauté arabe importante.C’est le cas notamment d’une vingtaine de villes américaine et des principales capitales européennes et de certaines capitales arabes, pas toute car une partie des pays arabes a aujourd’hui conclue une alliance avec Israël, contre l’Iran, et ne risquerait pas d’autoriser des manifestations qui pourrait déplaire à Tel Aviv. Dans les quartiers sud de Beyrouth, pro iranien, un grand festival est organisé ce jour-là.

Ces rassemblements lors de la Journée mondiale d’Al-Quds (روز جهانی قدس) sont toujours très mal vus en Israël et dans le monde juif, car les mouvements de protestation anti israéliens débouchent régulièrement sur des dérapages antisémites.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, janvier 2025

Journée Al-Qods à Téhéran

En Australie

24 avril : Yom Hashoah… pour ne pas oublier la Shoah

À 10 heures du matin. Un long bruit de sirène retentit dans le ciel d’Israël. Voitures, autobus, piétons tout le monde s’arrête et respecte deux minutes de silence, moment de recueillement pour les 6 millions de juifs exterminés par les nazis

À 10 heures du matin. Un long bruit de sirène retentit dans le ciel d’Israël. Voitures, autobus, piétons, tout le monde s’arrête et respecte deux minutes de silence, moment de recueillement pour les 6 millions de juifs exterminés par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Pour Yom HaShoah, la plupart des établissements publics sont fermés, les chaines de radio et de télévision diffusent essentiellement des programmes documentaires consacrés à la Shoah et des reportages sur la commémoration tandis que tous les drapeaux du pays sont en berne. On est le 27 Nissan du calendrier hébraïque, c’est la Journée nationale du souvenir de la Shoah.

En Pologne, la Marche des Vivants (Marsz Żywych) reprend sa procession annuelle : 3,2 kilomètres, allant d'Auschwitz I, de la porte portant l'inscription « Arbeit macht frei » jusqu'à Auschwitz II-Birkenau et se termine par la cérémonie traditionnelle dans les vestiges du crématorium d’Auschwitz-Birkenau. L'édition 2025 revêt une importance particulière car elle marque le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, le camp de concentration et d'extermination nazi allemand le plus tristement célèbre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands y ont assassiné environ un million de Juifs. Elle sera mené par les présidents polonais, Andrzej Duda, et israélien, Isaac Hercog, et 80 survivants de l'Holocauste.

À Paris, c’est la cérémonie parisienne du Jour mémorial pour les victimes de la Shoah et les combattants du ghetto de Varsovie. Au mémorial de la Shoah, dans le Marais, que se déroule une cérémonie poignante : une lecture publique ininterrompue de 24 heures, de jour comme de nuit. Sont prononcés un à un par d’anciens déportés, parents, bénévoles les noms de chaque homme, femme, enfant juifs déportés de France (de mars 1942 à août 1944), parmi les 76 000 gravés sur le Mur des noms, les noms de « ceux dont il ne reste que le nom » (Simone Veil). Cette année, sont lus les noms des Juifs déportés de France par les convois 58 à 4. Pendant la cérémonie officielle, six bougies du Souvenir seront allumées par d’anciens déportés et des enfants, un symbole de la transmission de la mémoire des 6 millions de morts de la Shoah. S'ensuivra le témoignage de Léon Lewkowicz, rescapé de la Shoah ainsi que la lecture des noms des déportés du convoi 58.

Il est à noter que le grand rabbinat d’Israël lui préfère une autre date : le 10 Tevet.

Cette fête a lieu le 27 du mois de Nissan dans le calendrier hébreu, excepté lorsque le 27 Nissan tombe sur le shabbat, auquel cas on décale d'un jour avant ou après. En 2025, elle coïncide avec la commémoration du génocide arménien, le 24 avril. Peut-être est-ce enfin l’occasion pour Israël de reconnaître le génocide des Arméniens ?

Les prochaines dates sont le 14 avril 2026, le 4 mai 2027…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2025

Le mémorial commémorant le génocide arménien et l'Holocauste érigé en 2006, à Erevan, capitale de l’Arménie (photo Raffikojian)

27 avril : la Finlande célèbre ses anciens combattants des trois guerres des années 1940

Pendant la Seconde Guerre mondiale, trois conflits militaires se sont déroulés sur le territoire finlandais : deux contre l’URSS, un contre l’Allemagne qui s’est terminé le 27 avril 1945. Aujourd’hui, la menace russe réactive tous ces souvenirs.

La Journée nationale des anciens combattants (Kansallinen veteraanipäivä) est une journée officielle du souvenir en Finlande. Elle est célébrée le 27 avril car c’est le jour de 1945 où, en Finlande, la Seconde Guerre mondiale a pris fin.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, trois conflits militaires se sont déroulés sur le territoire finlandais : la « guerre d'hiver » entre la Finlande et l'Union soviétique, la « guerre de continuation » entre la Finlande (alliée à l’Allemagne) et de l'Union soviétique, et la « guerre de Laponie » entre la Finlande et l'Allemagne.

Selon l'armistice de Moscou qui a mis fin à la Guerre de continuation, la Finlande devait chasser les troupes allemandes de son territoire avant le 15 septembre 1944. Techniquement, c’était impossible, l’Allemagne ayant lancé l'opération Tanne Ost et la Finlande a répondu avec la bataille de Tornio. Ainsi a commencé la guerre de Laponie.

La guerre s'est officiellement terminée le 27 avril 1945 lorsque les Allemands se sont retirés en Norvège. Bien qu'il s'agisse, en fait, d'un jour de victoire, il est d'usage de le célébrer comme un jour du souvenir. La première Journée nationale des anciens combattants a eu lieu en 1987. Traditionnellement, on procède à des cérémonies de dépôt de couronnes et des moments de recueillement sur les tombes des héros de guerre, ainsi que des services religieux.

Aujourd’hui, l’Allemagne ne menace plus la Finlande, en revanche le spectre d’une attaque de la Russie est réapparu de plus belle avec l’agression de l’Ukraine par Moscou. De fait, Helsinki songe de plus en plus sérieusement à intégrer l’OTAN. Une perspective qui fait de moins débat en Finlande dont l’opinion est depuis peu massivement favorable à ce projet.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 avril 2022

21 avril : Cham el Nessim, une fête païenne en Égypte

En Égypte, on célèbre Cham el Nessim, une fête très populaire liée à l’arrivée du printemps.

On célèbre Cham el Nessim, une fête très populaire liée à l’arrivée du printemps. C’est un jour férié en Égypte.

Cette année encore, les Égyptiens ne feront pas exception à la règle. Ils vont passer l’essentiel de leur journée à l’extérieur, dans les parcs et jardins, au bord du Nil, à la campagne, pour un immense pique-nique qui va réunir gens de toutes générations et de toutes confessions car chrétiens et musulmans seront à l’unisson de Cham el nessim, qui signifie « respirer le zéphyr ». Car c’est bien la nature que l’on vient célébrer, le retour du printemps, le renouveau en quelque sorte. Ainsi, chaque aliment consommé ce jour a une valeur symbolique : la malana (sorte de laitue) pour l’espoir qu’apporte le printemps, le fassikh (poisson salé et séché au soleil) est réputé apporter fertilité et prospérité. Enfin, les enfants offrent des œufs qu’ils ont décorés, lointain souvenir de l’Égypte ancienne où l’œuf symbolisait le renouveau.

À l’époque, la fête de Shah el-Nessim était célébrée le jour de l’équinoxe de printemps car on pensait que ce jour marquait le commencement de la création. Pharaon passait la nuit précédant la fête à prier avec les prêtres et, dès l’aube, Cham el Nassim devenait une grande fête populaire, à laquelle les Égyptiens participaient, toutes classes confondues. La tradition a perduré en se fixant sur le lundi de Pâques (selon le calendrier julien).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2025

23 avril : jour de deuil dans le monde chiite, anniversaire de l'assassinat de l'imam Ali

Les chiites célèbrent l’anniversaire du Martyre de l'imam Ali, gendre et successeur de Mahomet

Le 21e jour du mois islamique du ramadan est l’anniversaire de la mort de l'imam Ali, cousin et gendre du prophète Mahomet. Cette journée n’est célébrée que dans le monde chiite, en particulier en Iran et il est observé comme le Martyre de l'imam Ali (سالگرد شهادت امام علی).

Gendre de Mahomet, Ali ibn Abi Talib a été le premier homme à accepter l'islam et a été le quatrième calife en 656 (après Abou Bakr, Omar et Othman. Son califat a duré quatre ans et neuf mois, il a vu naître les premières divisions de l’islam et il dût se retirer à Koufa (aujourd’hui en Irak) dont il a fait sa capitale. C’est dans la grande mosquée de cette ville qu’il a été attaqué par les kharidjites (branche dissidente de l’islam). Blessé par une épée empoisonnée le 19 ramadan, son agonie a duré deux jours et il est finalement mort le 21 ramadan, en 661 de l’ère chrétienne.

Après la mort d’Ali, ses partisans ont choisi l’un de ses fils, Hassan, pour devenir le deuxième Imam (pour les chiites, Ali est le premier imam). La majorité des chiites considèrent qu'il est enterré dans le Nadjaf (Irak) où son mausolée est un grand lieu de pèlerinage pour les chiites.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

Le tombeau d’Ali

Le mausolée d’Ali à Najdaf (Irak)

25 avril : les Islandais fêtent la fin de l'hiver

Ce jour est férié en Islande où on célèbre le premier jour de l’été avec des températures chaque année un peu plus clémente.

Les Islandais célèbrent le Premier jour de l’été (Sumardagurinn fyrsti). Cette fête, héritée d’un vieux culte païen, est un jour férié. C’est la fête, on défile dans les rues avec des drapeaux comme pour une fête nationale et on offre des cadeaux aux enfants pour célébrer la fin de l’hiver. Appelés cadeaux d'été depuis le XVIe siècle, cet usage précède de trois siècles celui des cadeaux de Noël en Islande. On joue de la musique en plein air et se régale des fameuses crêpes islandaises, servies roulées avec du sucre ou fourrées de crème fouettée et de confiture.

Certes, il ne fait pas encore très chaud, en ce traditionnel troisième jeudi du mois d'avril, pour se croire en été. Mais l'ancien calendrier islandais, sur lequel est basée cette fête, ne comportait que deux saisons : l'hiver (de début novembre à fin avril) et l'été (de fin avril à fin octobre).

Selon la croyance populaire , un bon été serait assuré si la température descendait en dessous de zéro juste avant ce premier jour de l'été. Les gens plaçaient un bol d'eau dehors pour la nuit en espérant qu'il gèlerait. Cette année encore, ce ne serra pas le cas, tout au moins à Reykjavík où les minimales sont annoncées autour de 5°. Le réchauffement climatique risque bien de faire disparaître cette coutume ancestrale.

Ce jour férié en Islande tombe chaque année le premier jeudi après le 18 avril, soit entre le 18 et le 25 avril.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2025

19 avril : la Journée des peuples autochtones au Brésil

Chaque 19 avril, au Brésil et dans plusieurs autres pays du continent américain, est célébrée la Journée des Indiens ou la Journée des Peuples Indigènes.

Chaque 19 avril, au Brésil et dans plusieurs autres pays du continent américain, est célébrée la Journée des Indiens (dia do índio) ou la Journée des Peuples Indigènes.

La date fait référence au jour où les délégués indigènes, représentants de divers groupes ethniques de pays de pays d’Amérique du Sud ou du Mexique, se sont réunis en 1940 pour un premier congrès indigène interaméricain. Cette réunion qui a débuté le 19 avril 1940 avait pour but de discuter de divers agendas concernant la situation des peuples autochtones après des siècles de colonisation et de construction d'États nationaux dans les Amériques.

Au Brésil, cette Journée des Indiens a été instituée par décret-loi, en 1943, par le président de l'époque, Getúlio Vargas, qui exerçait le pouvoir de manière autoritaire dans le cadre du soi-disant Estado Novo. Son régime accordait une certaine influence aux sertanistas (les colons du sertão brésilien) mais aussi à des personnalités issues des communautés indigènes, comme le maréchal Cândido Rondon, fervent partisan du gouvernement Getúlio.

Sous le président Jair Bolsonaro, c’est l’inverse qui s’est produit. La situation des peuples autochtone s’est terriblement dégradée sous la présidence de ce président d’extrême droite. Ce qui engendre des mouvements de protestation récurrents. Début avril, comme en août 2021, quelque 8 000 membres des peuples autochtones ont établi à Brasilia un vaste campement pour dénoncer l’orpaillage illégal et la pollution de leurs territoires. Ils ont reçu le soutien de l’ancien président Lula que les Indiens voir revenir à la présidence le 1er janvier 2023.

Selon certaines estimations, notamment celles de l'anthropologue et démographe Marta Maria Azevedo, les Indiens étaient plus de 3 millions à l’arrivée des Européens, mais ils étaient moins de 100 000 au milieu du XXe siècle. Leur protection mise en place à la fin du XXe siècle a permis à leur démographie de se redresser, leur nombre dépasserait aujourd’hui le million répartis en 305 ethnies et parlant 274 langues, soit 0,5 % de la population du pays. Mais, leurs réserves occupent environ 13 % du territoire, d’où les convoitises et le grignotage dont elles font systématiquement l’objet surtout depuis que Jair Bolsonaro est au pouvoir.

La Constitution du 5 octobre 1988 avait entériné l’idée que les Indiens, en vertu de leur occupation du territoire avant la colonisation, détiennent sur lui des « droits originaires ». Ce qui leur est aujourd’hui contesté. Au Brésil, les Indiens occupent une bonne portion du territoire mais font remarquer que les 130 000 grands propriétaires terriens possèdent à eux seuls 37% du territoire brésilien, dont une bonne partie est laissée en friche. Soit une densité infiniment moindre que dans les réserves indiennes. Dans un souci de rationalité économique, c’est aux latifundia qu’il faudra s’attaquer et non aux réserves indiennes principalement recouvertes de de forêt, poumon de la planète.

« Ce jour n'est pas un jour commémoratif, c'est un jour de grande tristesse. Symboliquement c'est le Jour de l’Indien, mais nous les indigènes n'avons rien à fêter, au contraire, nous n'avons que des malheurs. Année après année nos populations sont agressées et nos cultures subissent des tentatives de décimation », déclare un représentant du village de Tacaratu, dans le Sertão de Pernambuco.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 avril 2022

18 avril : une journée de gloire en Russie et de méfiance envers l'Occident

Russie, c’est la Journée des gloires militaires, on se console comme on peut avec des victoires datant d’une époque où la Russie n’existait pas encore. La bataille du lac Peïpous est connue des Russes sous le nom de « bataille de la glace ». Quant aux Occidentaux, il ont retenus surtout le nom de son héros : Alexandre Nevsky.

La Russie, toujours prompte à célébrer ses gloires militaires passées, commémore aujourd’hui l’anniversaire de la bataille du lac Peïpous. Comme ce lac était encore gelé en ce mois d’avril de 1242, la bataille est connue des Russes sous le nom de « bataille de la glace » (Ледовое побоище). Quant aux Occidentaux, il ont retenus surtout le nom de son héros : Alexandre Nevsky.

La bataille est hautement symbolique pour un régime toujours prêt à mettre en garde sa population contre l’Occident. La Russie n’existait pas encore, mais il existait une principauté de Novgorod, de tradition orthodoxe. Elle était depuis quelque temps harcelée par les Chevaliers Teutoniques, des croisés allemands, danois et suédois, de religion catholique. En avril 1242, ces derniers ont lancé leur attaque par le golfe de Finlande, occupant et détruisant les villes de Pskov, Koporve et Izboursk… Ils auraient pris Novgorod, sans la réaction d’Alexandre Nevsky. La bataille fut épique et définitive : par la suite, les Teutons n’ont plus attaqué dans cette direction, permettant à la Russie de naitre, et se sont rabattus sur la Prusse Orientale.

La symbolique de la bataille de la Glace a été cultivée d’abord par Staline à l’époque où l’URSS était menacée par l’Allemagne nazie. De cette crainte est né le magnifique film Alexandre Nevski de Sergueï Eisenstein sorti en 1938, un film épique de propagande d’une esthétique magistrale, sur une musique de Sergueï Prokofiev. Il sera projeté jusqu’au pacte germano-soviétique et ressortira en juillet 1942 pour galvaniser la population.

Plus récemment, Poutine en a fait une Journée de gloire militaire (день воинской славы), en même temps qu’une journée de propagande sur la menace supposée que fait peser l’Occident sur la Russie. Le symbole est bien choisi, Alexandre Nevski étant l’une des figures les plus populaires de l’histoire russe. On a fêté son 800e anniversaire en mai 2020, mais la pandémie de Covid-19 avait empêché une fastueuse cérémonie. Le prince a même été canonisé par l’Église russe et ses reliques, très convoitées, ont été volées lors d’un cambriolage d’église en 2012. En 2010, Poutine a aussi restauré l’Ordre d'Alexandre Nevsky qui était décerné aux militaires à l’époque de l’impératrice Catherine II, remis à l’ordre du jour par Staline mais disparu en même temps que l’URSS. Cependant, depuis 2010, cette décoration n’est plus décernée qu’à des civils, en particuliers aux fonctionnaires ayant servi l’État pendant au moins 20 ans, ainsi qu’à des personnalités étrangères, comme le président serbe, Aleksandar Vučić.

Le lac Peïpous (ou Peipis), lieu des combats est aujourd’hui partagé entre la Russie et l’Estonie. La célèbre bataille a eu lieu le 5 avril 1242 selon le calendrier julien, c'est-à-dire le 12 avril selon le calendrier grégorien, mais en raison d’une erreur de conversion des dates, c'est le 18 avril qui est devenu, en Russie, le Jour de la gloire militaire.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 avril 2022

Image du film Alexandre Nevski de Sergueï Eisenstein

Reconstitution contemporaine

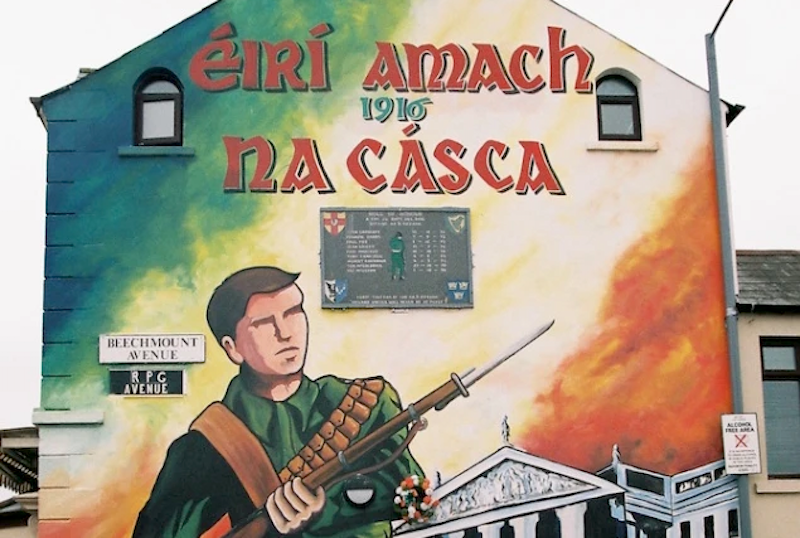

17-18 avril : commémoration irlandaise des Pâques sanglantes de 1916

Cette année, cette célébration a lieu à la veille d’un vote historique en Ulster : le Sinn Féin (parti prenant une Irlande réunifié) pourrait pour la première fois accéder au pouvoir dans la province d’Irlande du nord.

Comme chaque année, le week-end de Pâques, les Irlandais célèbrent aujourd’hui ce qu’ils considèrent comme les fondements de la création de l'État irlandais. En 1916, le jour de Pâques, une insurrection contre la domination anglaise avait tenté de proclamer une république d’Irlande. Une révolution ratée qui n’a duré que six jours et n’a abouti qu’à l’exécution sommaire des principaux leaders républicains irlandais, à l’exception d’Eamon de Valera, protégé par sa nationalité américaine.

Toutefois, depuis cette date, les Irlandais commémorent annuellement l’Insurrection de Pâques (Éirí Amach na Cásca ou Easter Rising). Cet évènement est un véritable symbole, puisqu’elle leur ayant permis d’accéder, par la suite, à l’indépendance (partielle) de leur pays. Partielle parce que l’Irlande du nord est toujours sous domination britannique.

Cette année, cette célébration prend une dimension particulière en Ulster où on est, pense-t-on, à la veille d’un vote historique. En Irlande du nord, le Brexit est venu bouleverser la donne : les partis protestants (et loyalistes à l’égard de Londres) sont aujourd’hui en perte de vitesse. Le 5 mai prochain, le Sinn Féin pourrait pour la première fois accéder au pouvoir dans la province d’Irlande du nord. Ce parti a toujours fait campagne pour la réunification du pays, sachant que la démographie et la démocratie évoluent favorablement, la disparition de l’Irlande du Nord et son intégration dans l’Eire semblent plus que jamais inéluctables.

Le Sinn Féin (le parti républicain partisan de l’unification de l’Irlande), historiquement associé à l'IRA (l’armée républicaine irlandaise), a été pendant des décennies écarté du pouvoir mais après le cessez-le-feu de 2005, ses membres se sont engagés à participer pacifiquement à la politique par le biais des élections à l'assemblée d’Irlande du Nord. Ce revirement politique a été obtenu par le retour à une gestion décentralisée de la province, en 1998 (accord du Vendredi saint). Si le Sinn Féin l’emporte le 5 mai 2022, après la victoire du parti national écossais à Holyrood, deux composantes du pays qui seraient alors dirigées par des partis prônant une sortie du Royaume-Uni !

Cette commémoration à Belfast du 106e anniversaire de l'Insurrection de Pâques 1916 se fait en ordre dispersé, notamment par divers cortèges se rendant au cimetière de Milltown. Certaines organisations s’y rendront le 17, d’autre le 18 avril. Par ailleurs, ce week-end une commémoration marque aussi le 50e anniversaire du meurtre du chef officiel de l'IRA, Joe McCann. Il a été abattu à l’âge 24 ans par deux membres de la police royale. Ses funérailles, le 18 avril 1972, avaient réuni des milliers de personnes en deuil. Il a fallu attendre décembre 2016 pour que les deux policiers soient arrêtés et inculpés pour son meurtre. Leur procès s’est ouvert en avril 2021 seulement…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 17 avril 2022

20 avril : la fête de Pâques pour tous les chrétiens

Catholiques, protestants et arméniens célèbrent Pâques, une fête qui commémore la résurrection du Christ.

Cette année, les chrétiens occidentaux, orthodoxes, arméniens… célèbrent Pâques le même jour, une fête qui commémore la résurrection du Christ.

Apothéose de la Semaine sainte, la fête de Pâques célèbre la résurrection du Christ et sonne la fin du Carême ! Les enfants attendent avec impatience le matin pour découvrir les œufs, lapins, poules ou poissons en chocolat déposés, selon la légende, par les cloches qui reviennent de Rome et sonnent à toute volée, ce qui leur était interdit ces trois derniers jours. La tradition d’offrir des œufs, symbole de vie et de renaissance, souvent peints ou décorés, se retrouve dans une grande partie de l’Europe centrale et serait antérieure à l’ère chrétienne. Dans les pays anglo-saxons, surtout en Allemagne, c’est un lapin ou un lièvre qui apporterait les précieux œufs et cette tradition remonterait à d’anciennes fêtes païennes célébrant le printemps, le lapin (en fait, le lièvre) étant associé à la fécondité. Comme dans la tradition juive, l’agneau est un autre animal associé à la fête de ce jour, en référence à la fois au sacrifice d’Abraham, symbole de l’obéissance à Dieu, et à Jésus « Agneau de Dieu » ainsi que l’a désigné saint Jean-Baptiste, symbole de pureté et d’innocence. Un agneau était autrefois servi à la table de Pâques, lors du repas familial, mais l’habitude s’est un peu perdue avec la baisse de la pratique religieuse. De même, jusqu’au milieu du XXe siècle, il était d’usage d’effectuer un grand nettoyage de la maison à l’occasion des fêtes pascales et de porter des vêtements neufs le jour même de la fête.

La fête de Pâques (au pluriel quand il s’agit de la fête chrétienne) tient son nom de la Pâque juive (Pessah), commémoration de l’exode des Hébreux hors d’Égypte, qui était célébrée à Jérusalem au moment même de la mort du Christ. Pâques commémore la résurrection du Christ, trois jours après sa crucifixion ainsi que l’annonçait la prophétie et que nous le rapportent les premiers témoins. Elle est le fondement de la foi chrétienne car sans la résurrection, le christianisme n’a pas lieu d’être. Aussi, L’Église a-t-elle choisi très tôt de célébrer cet événement fondateur puis d’en fixer la date. Ce fut fait au Concile de Nicée (325) et la règle est toujours en usage : Pâques a lieu le dimanche qui suit la pleine lune venant après l’équinoxe de printemps (20 mars), soit entre le 22 mars et le 25 avril. Ces dates sont différentes pour les Églises orthodoxes (24 avril et 7 mai, selon le calendrier).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2025

Fresque de Giotto

14-15 avril : Pohela Boishakh, le nouvel an bengali

Ces festivités du Nouvel An réunissent tous les Bengalis, quelle que soit leur religion. C’est notamment la plus grande fête laïque du Bangladesh.

C’est Pohela Boishakh ( পহেলা বৈশাখ ), le Nouvel An bengali qui inaugure l’année 1429. Ce jour, appelé aussi Naba Barsha, est férié au Bangladesh dont c’est plus grand festival culturel non religieux du pays, ainsi que dans les États indiens du Bengale occidental, du Tripura et d'Odisha (Orissa). Les festivités durent plusieurs jours et concernent tous les Bengalis, quelle que soit leur ethnie ou leur religion.

Le festival est célébré avec des processions, des foires et du temps passé en famille. Aujourd’hui, les Bengalis se souhaitent “Shubho Noboborsho” (শুভ নববর্ষ), qui signifie " Bonne année ".

Ce matin à l’aube, les étudiants de la Faculté des Beaux-Arts de l'Université de Dacca (ou Dhaka) organisent une procession de masse appelée Mangal Shobhajatra ou Mangal Shovajatra ( মঙ্গল শোভাযাত্রা ). Cette manifestation est considérée comme une expression de l'identité laïque du peuple bangladais et comme un moyen de promouvoir son unité par de-là les différences religieuses. Il a été déclaré patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO en 2016, classé sur la liste représentative comme patrimoine de l'humanité.

L'ancien calendrier bengali a été modifié plusieurs fois, dernièrement en 2020, le Nouvel An est fêté le 14 avril au Bangladesh et le 15 avril au Bengale Occidental (Inde). Ce Nouvel An est aussi célébré par les Tripuras, Marmas et Chakmas, des peuples des montagnes du nord-est de l’Inde.

#PahelaBaishakh

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 14 avril 2022

La procession de masse dans les rues de Dacca (Dakha)

13 avril : à Katyn, le massacre des élites polonaises sur ordre de Moscou

Pologne célèbre par un jour férié, la Journée du souvenir des victimes du massacre de la forêt de Katyń au printemps 1940 par les Soviétiques.

Le 13 avril est désigné en Pologne comme la Journée du souvenir des victimes du massacre de la forêt de Katyń (Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej) en 1940. Longtemps Moscou a nié le crime et en a accusé les nazis. Ce n’est qu’en 1990, à l'occasion du 50e anniversaire du massacre, que l'Union soviétique a officiellement reconnu sa responsabilité dans la mort de plus de 20 000 Polonais sommairement exécutés par le NKVD (le Commissariat du peuple aux affaires intérieures) au printemps 1940.

La Russie est constamment en quête d’un contrôle absolu de ses marges. Suite au Pacte germano-soviétique signé le 23 août 1939, les troupes de l’Allemagne nazie et celles de l’URSS ont envahi la Pologne, la faisant disparaître de la carte. Chacune occupant une moitié du pays. Le projet, non avoué, était aussi de faire disparaître la Pologne en tant que nation afin de mieux contrôler le territoire. Éliminer les élites était dans l’esprit de Staline, un moyen d’y parvenir. Près d’un demi-million de Polonais sont déportés au Goulag entre septembre 1939 et juillet 1941. Parmi eux, 21 892 personnes sont transportées en camion vers les cinq sites d'exécution. Le plus célèbre se situe dans la forêt de Katyń, près de Smolensk, à 50 km de la frontière biélorusse. Les victimes sont principalement des officiers, mais ont compte aussi des étudiants, des médecins, des ingénieurs, des enseignants… ils sont abattus d’une balle dans la nuque et ensevelis dans des fosses communes. Ceux qui ont écrit une dernière lettre à leur famille avant de mourir ont, involontairement, livré leur adresse. Ce qui a permis aux Soviétiques de déporter 60 667 personnes supplémentaires au Kazakhstan dans conditions inhumaines. Beaucoup ne reviendront pas. Pendant cette période (été 1939- été1941), quelque 150 000 Polonais auront perdu la vie du fait des exécutions et des persécutions soviétiques.

Pendant la guerre froide, les crimes de Katyn ont été attribués aux nazis qui ont occupé la région à partir d’août 1941. C’est d’ailleurs l’armée allemande qui découvre le premier charnier à ce moment-là. La presse nazie exploite largement, la macabre découverte. Mais l’URSS est dans le camp allié… La controverse durera jusqu’à la fin des années 1980, dans des documents sont découverts fortuitement en Russie, dans le contexte de la glasnost, qui permettent d'établir la responsabilité soviétique dans le massacre de Katyń. Après quelques atermoiements, Gorbatchev présente ses excuses officielles au peuple polonais lors d'une cérémonie organisée au Kremlin, le 13 octobre 1990, à l'occasion de la journée mondiale pour les victimes de Katyń. En 2010, la Douma russe reconnaît la responsabilité directe de Staline en s’appuyant sur des documents conservés dans les archives secrètes du Kremlin prouvent que Staline a bien ordonné personnellement ce massacre. La même année, Vladimir Poutine explique le massacre par une vengeance de Staline pour la mort de 32 000 soldats et officiers russes pendant la guerre avec l'URSS en 1920-1921. Dans le cadre de la réhabilitation de Staline, ce crime est aujourd’hui effacé des manuels d’histoire de la Russie. La chape de plomb sur la vérité historique est retombée.

C’est en 2007 que la Journée du souvenir des victimes du massacre de la forêt de Katyń, a été fixée au 13 avril par le Sejm (la chambre basse du parlement polonais). Elle est depuis commémorée chaque année par un jour férié. En 2010, alors qu’il se rendait sur le site du massacre avec une importante délégation, l’avion du président polonais s’est écrasé près de Smolensk, le 10 avril. Un drame qui donne lieu à d’autres commémorations et d’inévitables rumeurs sur l’origine de l’accident qui a décimé la classe politique polonaise.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

12 avril : une date qui divise le Liberia

Une date qui oppose les partisans de l’ancien président Samuel Doe aux victimes du coup d'État de 1980 et de sa dictature.

Pendant une dizaine d’années à partir de 1981, le 12 avril, Jour national de la Rédemption (National Redemption Day), a été férié au Liberia. Il ne l’est plus, mais la date est toujours marquée par les partisans de l’ancien président Samuel Doe. Pour ses adversaires, le 12 avril est, au contraire, un jour de deuil dédié aux victimes du coup d'État de 1980 et de la dictature de Doe.

De juillet 1847 à 1980, le Liberia a été dominé par une petite minorité d'Américano-Libériens, descendant d’esclaves libérés, qui étaient généralement plus riches et plus puissants que les indigènes du Libéria.

La situation a changé le 12 avril 1980, lorsqu'un groupe de soldats dirigé par le sergent-chef Samuel Doe, dont la famille appartenait au peuple autochtone Krahn, a tué le président William R. Tolbert Jr. et 26 de ses partisans. Dix jours plus tard, Doe a fait exécuter publiquement 13 membres du Cabinet. Après le coup d'État, il a assumé le rang de général et a créé un Conseil populaire de rédemption pour gouverner le pays. L'anniversaire du coup d'État a été déclaré fête nationale sous le nom de Journée nationale de la rédemption.

Le coup d'État de Doe avait d'abord été accueilli avec enthousiasme par la population indigène libérienne, mais le soutien a été de courte durée. Le nouveau gouvernement était mal préparé à gouverner. De plus, la présidence de Doe a été caractérisée par une répression accrue. En 1989, la première guerre civile libérienne a éclaté et en 1990, Doe a été assassiné.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 11 avril 2022

11 avril : le Costa Rica fête son héros national

Costa Rica, pays sans armée, a pour héros national un soldat que l’on célèbre par des défilés d’enfants habillés de pseudo-uniformes militaires.

On peut trouver paradoxal que le Costa Rica, pays sans armée, ait un soldat pour héros national que l’on célèbre par des défilés d’enfants habillés de pseudo-uniformes militaires. Sa geste, en partie légendaire remonte, toutefois, au milieu du XIXe siècle. Il s’agissait de sauver le pays menacé par, William Walker, un chef de guerre américain qui tentait de mettre toute l’Amérique centrale sous sa coupe.

Le héros costaricain s’appelle Juan Santamaría, il est né le 29 août 1831. Il a rejoint l'armée de son pays lorsque le flibustier américain William Walker a conquis le Nicaragua et tenté de conquérir les autres pays d'Amérique centrale.

C’est le 11 avril 1856 que les troupes costaricaines ont affronté les forces nicaraguayennes dirigées par William Walker lors de la deuxième bataille de Rivas (c’est cet anniversaire que l’on célèbre aujourd’hui par un jour férié). Selon le récit traditionnel, le général José María Cañas a demandé à un volontaire de s'approcher de la forteresse des flibustiers et d'y mettre le feu. Santamaría s'est portée volontaire pour le faire et a réussi, provoquant la fuite de l'ennemi. Malheureusement, il a été mortellement blessé par des tirs de tireurs d'élite, mais son sacrifice a aidé les Costariciens à gagner.

L'anniversaire de sa mort au combat fut proclamé jour férié en 1891 : El día de Juan Santamaría. Il existe deux statues de Juan Santamaría au Costa Rica : l'une dans la capitale du pays, San José, et l'autre à Alajuela, sa ville natale, là où il a aussi perdu la vie. Autre hommage notoire, l’aéroport de la capitale porte le nom de Juan Santamaría.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 11 avril 2022

Juan Santamaría armé d’une torche

10 avril : il y a 30 ans le massacre de Maragha, village arménien du Haut-Karabagh

Cette tragédie est un épisode de la guerre qui opposait Arméniens et Azéris depuis 1988.

Les Arméniens commémorent le massacre de Maragha (Մարաղայի կոտորած), l'un des plus grands villages du Haut-Karabagh. Cette tragédie est un épisode de la guerre qui opposait Arméniens et Azéris depuis 1988.

Les forces arméniennes ayant dû battre en retraite, des unités armées azerbaïdjanaises - les détachements OMON (unités de milice à but spécial), appuyées par vingt chars, étaient entrés dans Maragha, où ne vivaient que des agriculteurs, âgés pour la plupart. 43 civils ont été aussitôt assassinés, 53 civils, dont 9 enfants, ont été enlevés, 19 ne sont jamais revenus. On ignore les raisons de ce massacre, certains ont pensé qu’il pouvait s’agir de représailles, suite au massacre de Khodjaly en février de la même année. Le village sera repris par les Arméniens le lendemain, ils y découvrent des dizaines de corps ont certains sans yeux ou sans tête.

La malchance de ce village est de s’être trouvé sur la frontière (et ligne de front) entre le Haut-Karbagh qui s’est autoproclamé in dépendant et le reste de l’Azerbaïdjan. Aujourd’hui, ce village qui a eu plus de 4600 habitants, Arméniens en très grande majorité, n’existe plus, les survivants ont construit un nouveau village Nor Margha, lui-même sera abandonné à son tour par les Arméniens à l’issue de la seconde guerre du Karabagh, en novembre 2020. La région étant aujourd’hui contrôlée par les Azéris.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 avril 2022

Monument dédié aux victimes

9 avril : le Canada est né il a 105 ans à Vimy dans le Pas-de-Calais

Il a 100 ans, la France offrait un terrain au Canada pour construire un mémorial sur le site de la bataille de la crête de Vimy (9-12 avril 1917), cette victoire est devenue mythique dans l’imaginaire national canadien. Elle est commémorée chaque 9 avril.

Près de Vimy, au nord d’Arras, s’est déroulée du 9 au 12 avril 1917 une bataille, devenue mythique avec le temps, où les forces anglo-canadiennes ont fait céder les positions allemandes. Sur 30 000 hommes, plus de 10 600 Canadiens ont été tués ou blessés pendant l’assaut.

« C’est par leur sacrifice que le Canada est devenu un signataire indépendant du traité de Versailles. Et, en ce sens, le Canada est né ici ! » proclamait le premier ministre du Canada Justin Trudeau, lors du 100e anniversaire de la bataille de Vimy, le 9 avril 2017.

La crête de Vimy est un escarpement de 9 km de long exceptionnellement proéminent, une colline qui s’élève au milieu de la campagne à découvert au nord de la ville d’Arras. Les Allemands en avaient fait une solide position défensive qui comportait un réseau complexe de tranchées et de tunnels, protégée par des soldats allemands très bien entraînés disposant de mitrailleuses et de pièces d'artillerie. Elle avait fait l’objet de plusieurs attaques françaises causant plus de 100 000 morts en pure perte.

La bataille de la crête de Vimy a débuté à 5 h 30, le lundi de Pâques 9 avril 1917. La première vague, formée de 15 000 à 20 000 soldats canadiens, dont un bon nombre d’hommes lourdement chargés, avança dans la neige et la giboulée en direction du tir meurtrier des mitrailleuses. Les Allemands ont fini par céder et reculer, au prix de 3600 morts côté canadien.

Ce n’était pas la première victoire canadienne de la Première guerre mondiale, ni la dernière. Elle n’a pas été un tournant de la guerre, mais le souvenir de cette bataille est devenu au fil du temps le symbole du sacrifice des soldats du jeune Dominion, encore majoritairement encadrés par des officiers anglais.

Il y a un siècle, en 1922, la France a donné un terrain au Canada, sur le site de la bataille où fut construit un majestueux mémorial dominant la campagne. Ce lieu magique qui sert de monuments aux morts à l’ensemble des soldats canadiens morts, très loin de chez eux, pendant la Première guerre mondiale. 11 285 soldats canadiens morts à la guerre n’ont pas de sépulture, leurs noms sont gravés autour des fondations. Le monument national a grandement participé au mythe de la bataille de Vimy, il figure aujourd’hui sur les billets de 20 dollars canadiens.

À la fin de la Première Guerre mondiale, le Canada, un pays d'à peine huit millions d'habitants, avait fourni plus de 650 000 hommes et femmes en uniforme. Le bilan final des victimes a été très lourd pour notre pays : plus de 66 000 Canadiens ont été tués et plus de 170 000 ont été blessés. C’est à eux tous que rend hommage la date du 9 avril qui est marquée chaque année par des cérémonies et un discours du Premier ministre canadien.

Canada était indépendant depuis 1867, mais sa politique étrangère était encore gérée depuis Londres. D’ailleurs les Canadiens français, avaient été plus rétifs que leurs homologues anglophones à se laisser embarquer dans une guerre décidée pilotée depuis Londres. La participation à la Grande guerre n’a pas été ce grand moment de communion nationale qu’on a pu le dire, mais elle a contribué à l’émancipation du Canada par rapport à l’Angleterre. Mais tout en conservant le monarque. Le roi Édouard VIII était présent à l’inauguration du mémorial en 1936, entouré de près de 100 000 invités. Élisabeth II viendra le réinaugurer, le 9 avril 2007, après restauration. Dans l’imaginaire national canadien, la bataille de Vimy est la première victoire proprement canadienne de l’histoire.

Le Jour de la crête de Vimy (Vimy Ridge Day) est célébré par des cérémonies, chaque année le 9 avril, notamment des dépôts de couronnes, qui ont généralement lieu au Mémorial national de guerre du Canada à Ottawa. Les mêmes cérémonies ont lieu en France au Mémorial national du Canada à Vimy et dans d'autres régions du Canada. Selon la loi, le drapeau canadien est mis en berne sur la tour de la paix de la colline du Parlement à Ottawa.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 avril 2022

Soldats canadiens revenant de la crête de Vimy, en France, en mai 1917 ( W.I. Castle/ministère de la Défense nationale /Bibliothèque et Archives Canada/ PA-001332)

Le Mémorial national du Canada à Vimy, œuvre du sculpteur canadien Walter Seymour Allward