L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

15 octobre : la Tunisie commémore l’évacuation de Bizerte

Le départ du dernier soldat français le 15 octobre 1963 a été célébré par des milliers de Tunisiens comme l'aboutissement de l'indépendance totale de la Tunisie. Le président de la République, Habib Bourguiba en avait fait aussitôt une fête nationale célébrée chaque année depuis 1964

Le départ du dernier soldat français le 15 octobre 1963 a été célébré par des milliers de Tunisiens comme l'aboutissement de l'indépendance totale de la Tunisie. Le président de la République, Habib Bourguiba en avait fait aussitôt une fête nationale célébrée chaque année depuis 1964. En 2024, c’est la 60e édition de la Fête de l’évacuation (عيد الجلاء). Cette célébration colle parfaitement avec le discours du dictateur, le président Kaïs Saïed qui, constamment, explique que l’origine des malheurs de la Tunisie est à chercher à l’étranger.

Cette évacuation est d’abord vue comme une revanche sur ce jour de 1881 où le général français, Aimé Bréart, en provenance de Toulon, débarquait avec 8000 hommes et parvenait à contraindre le Bey de Tunis de signer le traité du Bardo qui ratifiait la fin de l’indépendance du pays.

Dans les accords du 3 juin 1955 sur l'autonomie interne de la Tunisie, prélude à l’indépendance du 20 mars 1956, il était stipulé que la France gardait deux "zones de sécurité" (en fait des bases militaires), une au sud et l’autre à Bizerte, à l'extrême nord du pays. Sous couvert de défendre le passage entre Méditerranée occidentale et orientale, dans un contexte de guerre froide, la France tenait surtout à surveiller une Algérie dont elle n’envisageait pas encore l’indépendance.

Le président Bourguiba, père de l’indépendance, était perçu par ses pairs comme trop pro-occidental, en raison de ses bonnes relations avec les États-Unis. Il voulut infléchir cette réputation en s’attaquant à la présence française à Bizerte, mais la réaction du général de Gaulle fut d’une telle violence face à une armée tunisienne encore très modeste, que la bataille de Bizerte, en juillet 1961, fut un véritable carnage y compris au sein de la population civile : quelque 650 morts et 1560 blessés militaires et civils, contre 25 morts, côté français. Comme beaucoup de victoires militaires basées sur une telle disproportion, la victoire politique ira aux vaincus des armes. La France devra se résoudre à quitter Bizerte deux ans plus tard, la base était, d’ailleurs, devenue bien peu utile à présent que l’Algérie était parvenue à arracher son indépendance.

Le 15 octobre 1963, l’amiral Vivier quittait Bizerte, escorté par deux patrouilleurs tunisiens, Destour et Djamhuriya. Des réjouissances furent organisées, en présence de dirigeants égyptiens et maghrébins, pour fêter la victoire du peuple tunisien et le départ du dernier symbole du colonialisme. Depuis le retrait des troupes françaises du territoire tunisien en 1958, Bourguiba n’avait cessé de revendiquer l’achèvement de la décolonisation par l’évacuation de la base navale.

Ce mardi, le Carré des martyrs, à Bizerte, accueille la cérémonie de commémoration du 61e anniversaire de l'évacuation, en présence du président de la République, Kaïs Saïed. Celui-ci salue le drapeau au son de l'hymne national, après avoir déposé une gerbe de fleurs au pied du mémorial des martyrs et récité la Fatiha.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 octobre 2024

Le cimetière des Martyrs de Bizerte et un timbre commémorant le 20e anniversaire de l'évacuation

14 octobre : la Géorgie célèbre sa plus ancienne église

C’est la Journée de la cathédrale de Svétitskhovéli.Cette église, située dans la localité de Mtskheta, proche de Tbilissi, passe pour être la plus ancienne de Géorgie. Partout dans le pays la journée est très festive, elle a permis cette année un week-end de trois jours : le 14 octobre est un jour férié et chômé.

C’est la Journée de la cathédrale de Svétitskhovéli (Svetistskhovloba, სვეტიცხოვლობა). Cette église, située dans la localité de Mtskheta, proche de Tbilissi, passe pour être la plus ancienne de Géorgie. Il ne s’agit pas de l’édifice actuel construit au XIIIe siècle et maintes fois remanié, ni du précédent, mais du tout premier, en bois, édifié sur le site au VIe siècle. Selon la légende, l’église aurait été édifiée sur le lieu même où fut enterrée, 330 ans plus tôt, la tunique du Christ qu’aurait rapporté en Géorgie, un témoin de la crucifixion. Ce n’est pas sûr car il ne reste rien de cette relique, même si les Russes pensent en posséder un morceau. D’ailleurs, la concurrence et rude : une trentaine d’églises dans le monde, dont en France, affirme posséder la véritable tunique du Christ.

Édifiée sur le site d’un cèdre, Svétitskhovéli a été la principale église géorgienne pendant un millénaire avant d'être remplacée par la cathédrale de la Sainte-Trinité de Tbilissi. Tous les ans, à partir de 10h, une célébration solennelle, avec la participation du patriarche de Géorgie, a lieu dans cette cathédrale. Après la célébration, un rite de baptême de masse est organisé au confluent du Koura (Mtkvari) et d’Aragvi. Partout dans le pays la journée est très festive, elle a permis cette année un grand week-end de trois jours. En effet, le 14 octobre est un jour férié et chômé.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 14 octobre 2024

13 octobre : Journée de la prévention des catastrophes

Instituée par l’ONU en 1989, cette journée internationale permet de rappeler l'importance de la stratégie pour la prévention des catastrophes, chaque 13 octobre, à l’issue d’une période où, depuis la fin août et jusque début octobre, les situations dramatiques se succèdent, chaque année plus meurtrières que dans le passé, pour celles qui dépendent du climat.

Instituée par l’ONU en 1989, cette journée internationale permet de rappeler l'importance de la stratégie pour la prévention des catastrophes, chaque 13 octobre, à l’issue d’une période où, depuis la fin août et jusque début octobre, les situations dramatiques se succèdent, chaque année plus meurtrières que dans le passé, pour celles qui dépendent du climat. 138 pays, dont la France, prennent part à cette action concertée chaque 13 octobre.

L’objectif de cette Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe (International Day for Disaster Risk Reduction, IDDRR) est de rappeler à tous, les démarches et les choix pour réduire les conséquences dommageables à la santé humaine, aux enjeux économiques, environnementaux et patrimoniaux d'aléas naturels tels que les inondations, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes et les cyclones, les feux de forêts, les glissements de terrain... souvent aggravés par l'action de l'homme.

La pandémie de COVID-19 et l'urgence climatique montrent que nous avons besoin d'une vision claire, de planification et d'institutions compétentes et aptes à agir sur la base de preuves scientifiques dans l’intérêt du public.

Cela nécessite la mise en place de stratégies nationales et locales de réduction des risques de catastrophe d'ici à la fin de l'année 2020, comme convenu en 2015 par les États Membres des Nations unies lorsqu'ils ont adopté le Cadre de Sendai (au Japon) pour la réduction des risques de catastrophe.

Aujourd’hui, les fonds alloués aux interventions d'urgence sont environ 20 fois supérieurs à ceux destinés à la prévention et à la préparation, ce qui va à l'encontre de principes de durabilité.

Selon l’UNICEF, environ un milliard d’enfants dans le monde sont exposés à des risques extrêmement élevés en raison des impacts climatiques, notamment des catastrophes liées au climat.

La Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe 2024 met l’accent sur le rôle de l’éducation dans la protection et l’autonomisation des enfants pour un avenir sans catastrophe.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 octobre 2024

12 octobre : la fête nationale de la Guinée équatoriale

Le dictateur Teodoro Obiang Nguema, actuellement le plus ancien président en exercice au monde, préside aux festivités du 56e anniversaire de l'indépendance, qui est aussi la fête nationale d'un pays qui n'a jamais connu la démocratie.

L’ancienne Guinée espagnole célèbre l’anniversaire de son indépendance (Día de la Independencia Nacional) obtenue en 1968. Le 12 octobre, une date ambiguë dans l’Espagne de Franco. Qui célèbre ce jour-là, la Journée du patrimoine hispanique et fête de la Vierge du Pilar. À chaque anniversaire, le président Teodoro Obiang ne manque pas de rendre hommage aux luttes anticolonialistes qu’a connues le pays et de fustiger “Le manque de libertés et l’autocratie de la période coloniale n’est pas l’état de libertés démocratiques et de respect des droits de l’homme que l’on connaît aujourd’hui en Guinée équatoriale. » comme il l’a fait en 2023. Une affirmation pour le moins cavalière dans un pays où toute forme d’opposition est systématiquement étouffée par des enlèvements, des assassinats des disparitions forcées jusqu’à l’étranger. avril 2024, Juan Carlos Ondo Angue, ancien président de la Cour suprême de Guinée équatoriale, en exil en France, a déposé une plainte pour tentative d’enlèvement et séquestration, menace de mort et chantage. Quant à l’Espagne , elle poursuit le fils du dictateur pour l’enlèvement et la torture de quatre opposants, dont deux citoyens espagnols.

La Guinée, constituée de l’île de Fernando Poo (aujourd’hui Bioko) et du territoire de Río Muni (Mbini), était une colonie espagnole depuis plus d’un siècle. À partir de 1963, sous la pression internationale, elle a obtenu un statut d’autonomie avec un gouvernement démocratique. En 1965, l'ONU a demandé à l'Espagne de fixer une date pour l'indépendance de cette région africaine. Le 24 juillet 1968, les Cortès espagnoles ont approuvé la loi autorisant le gouvernement à accorder l'indépendance à la Guinée équatoriale. Le 11 août a eu lieu un référendum au cours duquel la population guinéenne a voté oui à 63% en faveur de l’indépendance. Francisco Macías Nguema, un grand propriétaire terrien, est élu président de la république, il instaure très vite une violente dictature. Il sera renversé le 3 août 1979, par Teodoro Obiang Nguema, actuellement le plus ancien président en exercice au monde, qui en 45 ans de règne a imposé un régime tout aussi implacable et corrompu à la petite république équatoriale.

La fête nationale est l'événement majeur de l'année en Guinée équatoriale. Il s'agit d'une manifestation tournante organisée chaque année dans une ville différente. Tout le pays est mis à contribution pour organiser l'événement.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 octobre 2024

11 octobre : la journée de la femme bolivienne

C’est Lidia Gueiler Tejada, l’unique femme qui fut présidente de la Bolivie, qui a institué cette Journée des femmes en 1980. Elle a choisi l’anniversaire d’Adela Zamudio, née le 11 octobre 1854, une poétesse, enseignante, précurseur de l’éducation laïque et militante pour le droit des femmes.

C’est Lidia Gueiler Tejada, la première présidente de la Bolivie, qui a institué cette Journée des femmes (Día de las Mujeres) en 1980. Elle a choisi pour date l’anniversaire d’Adela Zamudio, née le 11 octobre 1854, une poétesse, enseignante, précurseur de l’éducation laïque et figure incontournable de la lutte pour l'égalité des sexes en Amérique latine.

Décédée en 1928, elle n’a pas connu le droit de vote, accordé en 1952 seulement dans son pays. Ce n’est que récemment que les femmes boliviennes ont eu la possibilité de participer à la vie politique au plus haut niveau. Dans l’assemblée élue en 2020, elles représentent tout de même 57 % des députés ! Dans leur grande majorité elles sont membres du Mouvement pour le Socialisme (MAS), le parti au pouvoir. Dans le classement des Nations unies « Les femmes en politique », la Bolivie se classe troisième dans le monde pour la représentation des femmes au parlement, derrière le Rwanda et Cuba.

À l’échelle du sous-continent, un certain nombre de femmes ont pu accéder au poste de présidente de la République : Ertha Pascal-Trouillot (1990, Haïti) ; Violeta Chamorro (1990, Nicaragua) ; Janet Japan (1997, Guyana) ; Mireya Moscoso (1999, Panama); Michelle Bachelet (2006, 2014, Chili) ; Cristina Kirchner (2007, Argentine) ; Laura Chinchilla (2010, Costa Rica) ; Dilma Rousseff (2011, Brésil) ; Jeanine Áñez Chávez (2019, Bolivie) ; Dina Boluarte Zegarra (2022, Pérou). Seule cette dernière est actuellement au pouvoir dans le sous-continent. Un peu plus au nord, Claudia Sheinbaum, dirige le Mexique depuis le 1er octobre 2024.

À l’échelle mondiale, c’est aujourd’hui la Journée internationale des filles, instaurée par les Nations Unies. Cette année, elle est célébrée sous le thème « La vision des filles pour l'avenir ».

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 octobre 2024

10 octobre : la fête chinoise du Double dix, à Taipei et Pékin

Tout naturellement Taïwan a fait du 10 octobre sa fête nationale, mais sa célébration peine à mobiliser la jeunesse taïwanaise car cette fête fait référence à des événements qui n’ont pas concerné l'île. Sur le continent, Pékin s’en tient à un simple discours du président retransmis dans tous les médias, rien qui n’émeuve ni ne puisse provoquer de troubles dans la population.

Tout naturellement Taïwan a fait du 10 octobre sa fête nationale, mais sa célébration peine, chaque année un peu plus, à mobiliser la jeunesse taïwanaise car cette fête fait référence à des événements qui n’ont pas concerné l’île.

Le « Double Dix » (雙十節), dixième jour du dixième mois de l’année en mémoire du 10 janvier 1911, jour du soulèvement de Wuchang (武昌起義). Celui-ci provoque le renversement de la dynastie Qing, mettant fin à 22 siècles d’Empire chinois, et entraînera la fondation de la République chinoise, le 1er janvier suivant. En 1911, l’île de Formose (Taïwan) appartient à l’Empire japonais, une situation qui durera jusqu’en 1945. Si bien que la population taïwanaise n’a pas la mémoire des premières décennies de la république de Chine. Au XXe siècle, elle n’a été rattachée au continent que de 1945 à 1949.

La république de Chine a été fondée à Nankin, le 1er janvier 1912 par Sun Yat-sen et le Double-Dix était la fête nationale de la Chine jusqu’en 1948. Ce sont ses héritiers politiques qui se sont réfugiés à Taïwan en 1949 après avoir perdu le contrôle de la Chine où Mao a pris le pouvoir le 1er octobre. Seuls Taïwan et Hong-Kong (pour quelques décennies) ont échappé au régime communiste.

Sun Yat-sen (孫逸仙), dont se recommandent les deux pays, est considéré comme le père de la République de Chine, mais il est aussi le fondateur du Kuomindang, le Parti nationaliste chinois, qui, plus tard, tentera d’empêcher Mao Zedong de prendre le pouvoir en Chine, d’où la sobriété de Pékin dans la commémoration de cette date et de ce personnage dont le portrait est mis à l’honneur à Taïwan chaque 10 octobre.

Le régime de Taïwan qui continue de porter le nom de « République de Chine » (le continent étant la « République populaire de Chine ») organise chaque 10 octobre une grande parade militaire (qui depuis quelques années comprend aussi des civils) devant le Palais présidentiel à Taipei. Le drapeau national est solennellement hissé en ce jour de fête nationale, des représentations de danses populaires et d’arts martiaux sont proposées à la foule. La culture aborigène est aussi depuis quelques années mise à l’honneur. Le président William Lai (賴清德) prononce un discours, son premier discours à l'occasion de la fête nationale depuis son entrée en fonction en mai 2024. Un événement qui inquiète toujours Pékin, car le président taïwanais est élu démocratiquement. À Taipeh, un feu d’artifice géant tiré au-dessus du fleuve Tamshui clôt cette journée de célébration.

La fiction politique continue de présenter le régime taïwanais comme le seul légitime pour l’ensemble de la Chine). Toutefois, les réfugiés politiques de 1949 qui ont pris le pouvoir dans l’île ne représentent aujourd’hui, avec leurs descendants, que 15% de la population. Cela explique pourquoi, une majorité de Taïwanais, en particulier les jeunes générations, ne ne sentent pas très concerné et souhaiteraient tourner la page de cette situation absurde. Sans la lourde menace de Pékin, il y a longtemps que cette histoire officielle aurait été jetée aux orties. En effet, la Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire souverain et n’exclut pas de recourir à la force pour prendre l’île sous son contrôle. En ce jour de fête nationale, Taïwan est en état d'alerte en raison d’exercices militaires chinois en mer, à proximité de l'île.

Pékin, discret face à cette célébration, ne veut toutefois pas être en reste et commémore chaque Double-Dix (双十节), la révolution Xinhai dont le point culminant est le soulèvement de Wuchang (une révolte militaire contre le représentant de l’empereur dans la province de Hubei) qui provoqua ensuite le soulèvement de plusieurs provinces et abouti à la chute du régime impérial. La Chine « communiste » ne pouvait pas ne pas faire référence à cette première révolution, prélude à la suivante. Toutefois, Pékin s’en tient à un simple discours du Président retransmis dans tous les médias, rien qui n’émeuve ni ne puisse provoquer de troubles dans la population.

Quant aux Chinois d’outre-mer qui s’identifient à la République de Chine, ils organisent également des célébrations chaque 10 octobre. En particulier, les quartiers chinois de Chicago et de San Francisco aux États-Unis où le motif rouge du Double Ten fait figure de logo.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 octobre 2024

Mise à jour du 11 octobre 2024 : « Ici, la démocratie et la liberté progressent et prospèrent. La République populaire de Chine n'a aucun droit de représenter Taiwan », a dit Lai Ching-te dans son discours prononcé à l’occasion de la fête nationale. «Je maintiendrai aussi l'engagement de résister à l'annexion ou l'empiètement de notre souveraineté», a ajouté le président Lai. Ce qui a provoqué une vive réaction de Pékin et une mise en garde des États-Unis à l’égard de la Chine. La fête nationale de Taiwan n’est jamais de tout repos.

L'Arche de la Fête nationale célébrant le 100e anniversaire de la fondation de la République de Chine, devant le bâtiment du bureau présidentiel de Taipei (photo Peter Tianmu).

Le symbole du Double-Dix

9 octobre : mobilisation kurde pour Öcalan, emprisonné depuis 25 ans

Chaque année, 9 octobre est une date de mobilisation pour les Kurdes qui considèrent que le 9 octobre 1998 a débuté un « complot international » contre leur leader, Abdullah Öcalan, emprisonné depuis 25 ans.

Chaque année, 9 octobre est une date de mobilisation pour les Kurdes. Ils considèrent que le 9 octobre 1998 a débuté un « complot international » contre leur leader, Abdullah Öcalan, fondateur du PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan). C’est la date à laquelle A. Öcalan a été sommé de quitter Damas où il était installé depuis de longue année. Ce jour-là, a commencé une errance à travers de nombreux pays d’où il a été systématiquement expulsé. Le 15 février 1999, Abdullah Öcalan a finalement été capturé au Kenya par les services secrets américains et israéliens, avec l'aide de certains éléments des services secrets grecs. Il a été livré en toute illégalité aux services secrets turcs, le MIT, qui l’ont conduit clandestinement en Turquie, où il est emprisonné depuis 25 ans sur l’île prison d’Imrali, dans la mer de Marmara. Il a été condamné à la prison à vie pour terrorisme. Est-il encore en vie ? On est sans nouvelle de cet homme de 75 ans depuis plus de trois ans. Ni ses avocats ni sa famille n’ont pu rentre en contact avec lui depuis début 2021.

Le 9 octobre et le 15 février sont les deux dates récurrentes et symboliques pour les Kurdes, deux occasions de mettre en avant leurs revendications et de réclamer de l’aide. Chaque année plusieurs longues marches sont organisées à travers le monde par des organisations kurdes afin de dénoncer l’isolement dans lequel est maintenu le leader du mouvement de libération kurde.

Est-ce un hasard du calendrier si, en 2019, l’offensive de l'armée turque contre les forces kurdes du nord de la Syrie, a été lancée précisément le 9 octobre. Une manière de montrer qui est le maître dans la région.

Cette année, à Marseille, la marche a été déplacée au samedi 12 octobre 2024. La diaspora kurde de Marseille manifestera pour Öcalan mais aussi pour la libération des dizaines de milliers prisonniers politiques kurdes retenus en otage par le régime turc. Rendez-vous est donné à 13h, aux Réformés, en haut de la Canebière.

En région parisienne, c’est le 19 octobre 2024 que le Conseil démocratique kurde en France (CDK-F) organise un grand concert de solidarité en soutien à tous les prisonniers politiques kurdes détenus en Turquie. Avec Emel Mathlouthi, Mouss et Hakim (ex. groupe Zebda), le Trio Mademoiselle et Hozan Cömert. C’est à 16h à Montreuil.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 octobre 2024

Manifestation kurde à Bruxelles (photo : Eoghan OLionnain)

8 octobre : à Cuba, le culte du Che toujours et encore

Il y a 57 ans, Ernesto Guevara, dit le Che, était capturé par l’armée bolivienne, puis exécuté. L’extrême gauche européenne s’emparera de son image et en fera un mythe quelque peu essoufflé aujourd'hui. Mais, des cérémonies du souvenir se déroulent encore chaque 8 octobre dans divers lieux notamment en Bolivie et à Cuba.

La figure du Che s’estompe peu à peu. Il reste néanmoins des lieux et quelques occasions pour célébrer sa mémoire.

Le matin du 8 octobre 1967, Ernesto Guevara, dit le Che, et une dizaine de guérilleros sont encerclés par l'armée bolivienne. Le lendemain, le révolutionnaire argentin sera exécuté puis enterré secrètement.

L’extrême gauche européenne s’emparera de son image et en fera un mythe, magnifiquement illustré par la photo d’Alberto Korda qui a orné des millions de tee-shirts depuis 1967. C’est son inhumation, en 1997, qui a relancé le culte du Che.

Ce soir, en Bolivie, est organisée une marche aux flambeaux à La Higuera, lieu-dit où il est mort près de Vallegrande, une ville qui cultive la mémoire de Guevara, surtout depuis qu’Evo Moralès est venu inaugurer un centre culturel à son nom.

La principale cérémonie a toutefois lieu à Cuba où sa dépouille a été transportée. La ville de Santa Clara, que le Che avait prise fin 1958, ouvrant la route de La Havane et de la victoire finale, lui a construit un mausolée surplombé d’une statue de bronze et complété par un musée très didactique. Dans un pays désenchanté, il est difficile aujourd’hui de mobiliser la jeunesse cubaine derrière l’image du Che, mais dans chaque ville du pays, les enfants des écoles sont toujours mobilisés pour l’occasion.

Son projet et son tempérament très dogmatique collaient mal avec celui de Fidel Castro mais ce dernier a toujours entretenu la mémoire de ce compagnon d’armes. Cuba marque chaque 8 octobre la Journée du guérillero héroïque (Día del Guerrillero Heroico), surnom officiel donné au Che.

Selon un rituel assez figé, le gouvernement vénézuélien organise lui aussi le 8 octobre, un hommage au Che. Localement, l’Argentine a aussi une pensée pour l’enfant du pays le jour anniversaire de son exécution sur ordre de la CIA. La ville de son enfance, Cordoba, a fait de sa maison familiale un musée. Dans la même province, la ville d’Alta Gracia, où il a vécu, a également un musée consacré à l’enfant du pays. Fidel Castrol et Ugo Chavez étaient venu le visiter ensemble… mais c’est de l’histoire ancienne.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 7 octobre 2024

Le site de l'exécution du Che, en Bolivie (photo Augusto Starita).

Son effigie à Santa Clara, Cuba

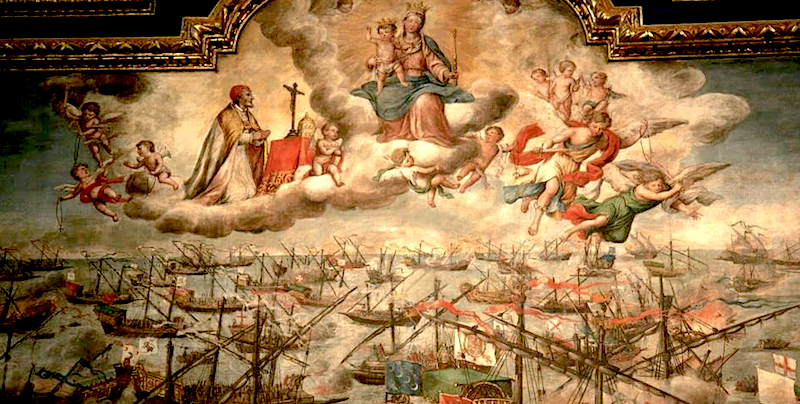

7 octobre : Notre-Dame du Rosaire contre les Turcs

L’Église catholique célèbre aujourd’hui la fête de Notre-Dame du Rosaire, instituée par le pape Pie V suite à la victoire de Lépante contre les Turcs, le 7 octobre 1571. Cette année, premier anniversaire du 7-Octobre en Israël, une pensée pour les victimes du Hamas s'impose. Mais face à l'amoncellement des victimes de toutes parts, le Pape a fait de ce jour une journée de la paix.

L’Église catholique célèbre aujourd’hui la fête de Notre-Dame du Rosaire. Elle le fait de façon plus solennelle encore à Lourdes où les dominicains organisent chaque année, le grand pèlerinage du Rosaire dans la basilique du même nom qui débute dès le 6 octobre au soir et dure trois jours.

Cette fête fut instituée par le pape Pie V suite à la victoire de Lépante, dans le golfe de Patras (Grèce), le 7 octobre 1571. La Sainte-Ligue coalisée par le Pape écrasait la flotte du sultan d’Istanbul et mettait fin aux ambitions ottomanes en Méditerranée occidentale. Cette victoire fut considérée comme un miracle obtenu par la prière du Rosaire à laquelle toute la chrétienté avait participé à la demande du pape dominicain (la dévotion au rosaire ayant été initiée par l’ordre de Saint-Dominique). Depuis lors, l’Église continue d’honorer, chaque 7 octobre, la vierge du Rosaire qu’elle invoque aujourd’hui sous les vocables de « Notre-Dame de la Victoire » (de Lépante) ou de « Secours des chrétiens ». Il s’agit de remercier Dieu, par l’intercession de la Vierge, d’avoir sauvé l’Europe de l’invasion turque.

Longtemps, cette fête était fixée au premier dimanche d’octobre. C’est le pape Pie X, en 1913, qui l’a finalement placée le 7 octobre. Plusieurs basiliques portent le nom de Notre-Dame du Rosaire, notamment à Lourdes, Fatima… mais aussi de nombreuses églises de par le monde. La dernière construite est celle de Doha, au Qatar, inaugurée en 2008 et pouvant accueillir 1200 fidèles. À Bruxelles, Montréal, Tunis, Détroit… Dans, celle de Paris, dans le 14e arrond., une messe a été dite, avec un jour d’avance, ce dimanche 6 octobre, suivie d’une veillée pour l’occasion.

Il est à noter que la Sainte-Ligue anti-ottomane qui a écrasé la flotte d’Ali Pacha, comprenait l’Espagne des Habsbourg, République de Venise et bien sûr, les États du Pape. Le royaume de France, en revanche, était depuis 1536, l’allié des Turcs. La géopolitique et la realpolitik s’imposaient déjà face aux solidarités religieuses. Toutefois, une seconde victoire contre les Ottomans, en 1716 à Petrovaradin (Serbie) verra la fête étendue à l’ensemble de l’Église catholique de rite latin, y compris en France.

En 2024, la coïncidence des dates amène évidemment l’Église catholique à avoir une pensée pour les victimes juives des massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas. Ce n’est pas un hasard si le Pape François a choisi la date du 7 octobre 2024 pour instituer une journée de jeûne et de prière pour la paix mondiale car dans les mois qui ont suivi, des dizaines de milliers de Palestiniens et, depuis peu de Libanais, ont été à leur tour massacrés. Sans oublier les autres guerres, au Soudan, en Ukraine, en Birmanie…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 7 octobre 2024

6 octobre : les Égyptiens fiers de leur armée

L’Égypte commémore une bataille gagnée il y a un demi siècle, prélude à une défaite militaire. La date du 6 octobre correspond au déclenchement du conflit de 1973 contre Israël, conjointement avec la Syrie. Comme quoi une guerre perdue peut tout de même générer un jour férié…

L’Égypte commémore une bataille gagnée il y a un demi siècle, prélude à une défaite militaire. La date du 6 octobre correspond au déclenchement du conflit de 1973 contre Israël, conjointement avec la Syrie.

Ce jour-là, l’État hébreu célébrait le Kippour, le jour le plus sacré de l’année juive et il avait largement sous-estimé le risque de guerre. Le 6 octobre 1973, l’offensive était lancée ; les Égyptiens franchissaient le canal de Suez, tenu par Israël depuis 1967, avec une telle facilité que ce fait d’armes reste dans les mémoires : l’armée israélienne n’était plus invincible ! L’impact psychologique fut considérable. Même si au bout d’une semaine, les Israéliens parvinrent à rétablir la situation en leur faveur et à récupérer le terrain perdu, les Égyptiens conservent le souvenir de cette première victoire symbolique au point d’avoir fait du 6 octobre, le Jour de l’armée (يوم الجيش المصري), leur principale fête nationale et un jour férié. Une ville nouvelle, proche du Caire, porte même le nom de Cité du 6 octobre. Ce jour est l’occasion d’un grand défilé militaire. Les Égyptiens sont fiers de leur armée, mais une armée qui les dirige depuis 1952, au point d’avoir totalement rigidifié leur système politique. L’Égypte est aujourd’hui une dictature militaire.

Cette année, quelques jours avant le 6-Octobre (et le 7-Octobre), l'Égypte a déployé ses forces sur le terrain dans le Sinaï, le long de sa frontière avec Gaza, en réponse à l’occupation militaire israélienne de l'axe de Philadelphie.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 6 octobre 2024

5 octobre : la journée de la langue tadjike

C'est la journée de la langue officielle de la République du Tadjikistan. La petite république d'Asie centrale cultive et illustre sa langue sauvée de l'extinction par la disparition de l'URSS. La date choisie pour la célébrer est l'anniversaire du dictateur tadjik, présenté comme le père de la nation.

La Journée de la langue d'État a été créée en 1990, à la suite de l'indépendance du Tadjikistan de l'Union soviétique. À l’époque c’est la date du 22 juillet avait été choisie, faisant référence à la loi du 22 juillet 1989 qui faisait du tadjik la langue officielle du Tadjikistan. Mais cette date tombe pendant les vacances scolaires, il était difficile de faire participer la jeunesse à cette journée. En 2009, pour le 20e anniversaire, on décida de déplacer au 5 octobre, la Journée de la langue officielle de la République du Tadjikistan (Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон). Le 5 octobre a l’avantage d’être également l’anniversaire du dictateur : le président Emomalij Rahmon qui fête aujourd’hui ses 72 ans et qui aussi présenté par le régime comme le père de la nation. Cet ancien apparatchik soviétique règne sur le Tadjikistan de manière autoritaire depuis 1992. Une modification constitutionnelle, en 2016, a levé la limite des mandats présidentiels, permettant ainsi à Rahmon de rester au pouvoir aussi longtemps qu'il le souhaite !

Le Tadjik, une langue persane proche du dari parlé en Afghanistan, est la langue maternelle de 85% de la population du Tadjikistan. Dans l’administration, elle partage son rôle avec le russe qui jouit lui aussi du statut de langue officielle, bien que ce ne soit plus la langue maternelle de personne depuis la chute de l’URSS et l’effondrement de l’influence russe dans la région.

Au XXe siècle, le russe l’avait évincé de toute vie publique. Le tadjik n’était plus parlé qu’à la maison et à l’école primaire. La population ne savait plus le lire après l’adoption de l’alphabet latin en 1929 et du cyrillique en 1940. Le tadjik a été sauvé par des linguistes, des écrivains et même des chanteurs, comme Zafar Nazim, qui se sont mobilisés dès 1988 pour que la langue du peuple soit déclarée langue nationale. L’écriture persane d’origine n’a pas vraiment été rétablie, on continu à l’écrire en cyrillique, mais le tadjik a aujourd’hui imposé son rôle dans toutes les sphères de la société.

Le Tadjikistan est la république d’Asie centrale la plus pauvre et la plus marginale, la seule à être de langue persane. D’où l’importance pour le pays de cultiver une langue qui fut jadis, bien avant que le russe la supplante, hégémonique dans le monde culturel ainsi qu’au sein des élites de toute l’Asie centrale, et même jusque dans le nord de l’Inde. Mais c’est une époque révolue depuis la chute des Moghols en Inde et la colonisation russe de l’Asie centrale.

Aujourd’hui, dans certaines régions, le tadjik côtoie l’ouzbek, une langue turque, parlée par 12% de la population du Tadjikistan, mais le tadjik est aussi parlé en Ouzbékistan, principalement à Boukhara et Samarcande, deux villes persane.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 5 octobre 2024

4 octobre : le Danemark commémore son dernier fait d’armes

Chaque 4 octobre, tous les bâtiments officiels du Danemark sont pavoisés aux couleurs du drapeau national. Le Royaume commémore sa toute dernière victoire militaire qui remonte à 1850.

Chaque 4 octobre, tous les bâtiments officiels du Danemark sont pavoisés aux couleurs du drapeau national. Le royaume commémore un haut fait militaire : la prise de Frederiksstad (Stormen på Frederiksstad) le 4 octobre 1850, alors que les duchés du Hosltein et du Schleswig sont en train de faire sécession pour rejoindre la Confédération allemande. La guerre fut perdue, le Holstein et la moitié du Schleswig deviendront allemands et la ville de Friedrichstad (son nom allemand) appartient aujourd’hui au land du Schleswig-Holstein. L’assaut de Frederiksstad fut toutefois la dernière grande bataille de la guerre de Trois ans (1848-1850), elle permit aux Danois de garder la ville jusqu’en 1864. Les forces danoises repoussèrent l'assaut des troupes sécessionnistes des duchés et défendirent la ville, mais au prix d'un lourd tribut : une partie importante de la cité fut incendiée, y compris l'hôtel de ville et une église du XVIIe siècle. Ce fait d’armes est néanmoins toujours considéré comme une victoire majeure dans l'histoire militaire du Danemark, la dernière de son histoire militaire, et son anniversaire a été déclaré “jour du drapeau”.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 octobre 2024

"La tempête à Frederiksstad, le 4 octobre 1850" (détail) par Niels Simonsen

3 octobre : la Journée portes ouvertes des mosquées allemandes

Le 3 octobre n’est pas seulement le Jour de l’unité allemande, laquelle célèbre, cette année, ses 35 ans, c’est aussi la Journée portes ouvertes des mosquées allemandes. Ainsi chaque année depuis 1997, plus de 1 000 lieux de culte islamiques ouvrent leurs portes aux personnes intéressées pour faire connaissance et échanger.

Le 3 octobre n’est pas seulement le Jour de l’unité allemande, qui cette année célèbre ses 34 ans, c’est aussi la Journée portes ouvertes des mosquées (Tag der offenen Moschee). Chaque année depuis 1997, plus de 1 000 lieux de culte islamiques ouvrent leurs portes aux personnes intéressées pour faire connaissance et échanger. Depuis 2007, la Journée des mosquées ouvertes du 3 octobre est organisée par le Conseil de coordination des musulmans (KRM). La liste des mosquées participantes est à consulter sur le site officiel. Elle attire chaque année quelque 100 000 visiteurs non musulmans.

Les mosquées proposent entre autres des visites guidées, des conférences, des expositions et, dans de nombreux endroits, des offres culinaires. Le choix u 3-Octobre est régulièrement critiqué par les conservateurs allemand (CDU et CSU). Mais les musulmans allemands organisateurs de la journée affirment l’avoir délibérément choisi pour s’affirmer comme partie intégrante de la société allemande. L’objectif est de monter qu’il existe un islam allemand et que les mosquées ne sont pas que des espaces de repli de communautés d’origine étrangère comme le dénonce l’extrême droite en pleine ascension dans le pays.

Cette année, 2024, la Journée des mosquées ouvertes a pour devise « La vie compte : chaque vie compte ! ». Celle-ci est une référence évidente à l’actualité internationale mais aussi une manière de se démarquer franchement des régimes autoritaires inspirés par la charia où justement la vie de chacun ne compte guère.

On estime que plus de 5,5 millions de musulmans vivent en Allemagne, dont les trois quarts sont sunnites, les autres sont chiites, alévis, ahmadis ou autre. Le nombre de mosquées est estimé à environ 2 800. Il s’agit souvent de « mosquées d’arrière-cour » discrètes situées dans des quartiers périphériques, mais il existe également des mosquées représentatives avec des dômes et des minarets, inspirées de celles de Turquie, à Brême, Mannheim, Duisburg, Cologne…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 3 octobre 2024

29 septembre : la mémoire de Marzabotto

L'Italie commémore son Oradour-sur-Glane. Il y a 80 ans, plus de 800 villageois de la localité de Marzabotto, dans la région de Bologne, étaient massacrés par des soldats allemands et italiens. Parmi les victimes, plus de deux cent d’enfants…

L'Italie commémore son Oradour-sur-Glane. Il y a 80 ans, du 29 septembre au 3 octobre 1944, plus de 800 villageois de la localité de Marzabotto, dans la région de Bologne, étaient massacrés par des soldats allemands et des fascistes italiens. Parmi les victimes, plus de deux cent d’enfants…

Triste épilogue :

Le chef du commando SS, l’Autrichien Walter Reder réussit à se réfugier en Bavière et fut arrêté par les Américains et extradé en 1948 en Italie sous l’accusation de crimes de guerre. Jugé en 1951, il fut condamné à la perpétuité par le Tribunal de Bologne, peine à accomplir au pénitencier de Gaeta. Le gouvernement autrichien réussit toutefois à obtenir la libération du criminel de guerre le 24 janvier 1985. Reder fut remis en liberté grâce à une lettre envoyée aux habitants de Marzabotto en décembre 1984 dans laquelle il exprimait un profond repentir et le regret de son geste. Immédiatement transféré à Vienne, il fut accueilli avec les honneurs militaires et fut par le ministre de la Défense autrichien de l’époque ce qui provoquera un scandale international. D’autant plus que Reder reviendra aussitôt sur les excuses adressées au peuple italien qu’il n’avait prononcées – selon ses propres dires – que par opportunisme politique ! Il est mort à Vienne en 1991.

Une cérémonie a eu lieu dimanche 29 septembre 2024 pour les 80 ans du crime de guerre, le président italien Sergio Mattarella et son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier se sont rendus ensemble sur le site du massacre pour une cérémonie commémorative. Le président autrichien n’a pas fait le déplacement. Le fait est que l’Autriche n’a pas fait la même démarche instroptectives à l’égard de son passé nazi. Le même jour à Marzabotto, le cardinal Matteo Zuppi, président de la Conférence épiscopale italienne, a dirigé une messe commémorative dans l'église de Marzabotto, dont la crypte abrite les corps des civils tués il y a 80 ans.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 1er octobre 2024

1er octobre : l’amer anniversaire de l’indépendance de Chypre

C’est toujours avec une certaine amertume que la république de Chypre célèbre son indépendance. Cette année en particulier, alors que l’armée turque occupe une partie de l’île depuis exactement 50 ans dans l'indifférence générale de la communauté internationale.

C’est toujours avec une certaine amertume que la république de Chypre célèbre son indépendance. Cette année en particulier, alors que l’armée turque occupe une partie de l’île depuis exactement 50 ans. Chypre n’a été indépendante que très tardivement. Le Royaume-Uni qui avait pris l’île aux Ottomans en 1878, et plutôt que de la céder à la Grèce (plus de 80% de la population étant à l’époque de culture grecque), il l’a maintenu sous un statut colonial jusqu’en 1960. Quatorze ans plus tard, la Turquie envahissait le nord du pays. Et un demi-siècle plus tard, l’occupe toujours dans l’indifférence générale de la communauté internationale. L’indépendance de l’île ne fut finalement totale que de 1960 à 1974, et encore… car l’armée britannique est toujours présente sur une partie portion du territoire. Une présence qui s’avérée bien inutile lors de l’invasion turque alors que Londres est, selon les traités, garante de l’indépendance de l’île dans sa totalité.

Dans les années 1950, en particulier à partir du 1er avril 1955, les Chypriotes se sont très majoritairement battus pour être rattachés à la Grèce comme le furent, au cours du XXe siècle, les Crétois, les habitants de Rhodes, ceux de Corfou ou de Chios… Le conflit a duré quatre ans, ce qui a conduit le gouverneur britannique Sir Hugh Foot à déclarer l'indépendance de Chypre et non à proclamer la cession à la Grèce afin que la petite minorité turque (18% à l’époque) ne se retrouve pas encore plus minoritaire au sein de la Grèce.

C’est le 16 août 1960, un peu avant midi, que le drapeau britannique fut remplacé par le drapeau chypriote, conformément aux accords de Zurich et de Londres de 1959 (qui interdisait l’union avec la Grèce). Moins de 24 heures après la déclaration d'indépendance de Chypre, Sir Hugh Foote avait déjà quitté Chypre. La véritable date de l’indépendance de Chypre est, en effet, le 16 août 1960, mais le jour férié a été déplacé en 1963 au 1er octobre pour éviter la chaleur estivale et la saison touristique. Le souci des autorités chypriotes était que cet anniversaire soit célébré avec tous les honneurs et en présence du corps diplomatique international. Le 16 août est inclus dans la période des vacances d'été du pays, pendant laquelle les ambassadeurs étrangers sont absents.

Chaque année, dans la partie de Nicosie qui n’est pas sous occupation turque, le Jour de l’indépendance de Chypre (Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου ) est marqué par un défilé d'unités de la Garde nationale, de forces grecques présentes à Chypre, de policiers et de pompiers. Après le défilé national, le président prononce son traditionnel discours. Les magasins et les entreprises de tout le pays peuvent être fermés pour célébrer et observer l'événement. De nombreuses personnes se rassemblent au Monument de la Liberté dans la capitale, qui a été créé en l'honneur des patriotes chypriotes qui ont lutté pour l'indépendance de leur patrie.

Une cérémonie commémorative est également organisée en l’honneur de ceux qui sont tombés en résistant au coup d’État de l’extrême droite grecque du 15 juillet 1974 qui a déclenché l’invasion turque. Des gerbes sont également disposées sur les tombes des prisonniers en l'honneur des treize combattants de la lutte de libération de 1955 à 1959 (EOKA) contre le régime britannique, ainsi que devant la statue de l'archevêque Makarios III, premier président de la République de Chypre.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 1er octobre 2024

Faute d'avoir pu rejoindre la Grèce, Chypre a dû se doter d'un drapeau national. Lequel ne devait contenir ni les couleurs bleu et rouge, symboles de la Grèce et de la Turquie ni ne figurer de croix ou de croissant. Le dessin qui a remporté le concours est celui du peintre chypriote turc Ismet Guney. Les rameaux d'olivier, sous la carte de l'île, symbolise la paix entre les deux communautés.

30 septembre : la Chine honore ses martyrs en renouvelant ses héros

Ce jour férié de création récente (2014), participe à l’exaltation du nationalisme chinois qui a très amplement remplacé l’idéal communiste. En cette période de tension géopolitique régionale, il convient pour les dirigeants chinois de mobiliser le peuple. Cette célébration semble aujourd’hui plus importante pour le régime que les 75 ans de la victoire de Mao qui seront fêtés demain.

À Pékin, en cette veille de fête nationale, une cérémonie grandiose est organisée place Tiananmen, autour du Monument aux héros du peuple, en présence du président Xi Jinping, accompagné des dirigeants du Parti et de l'État. Cette célébration est de création récente, elle participe à l’exaltation du nationalisme qui a très amplement remplacé l’idéal communiste. Xi Jinping a déclaré qu'« une nation prometteuse ne peut pas aller de l'avant sans héros » et que « ce n'est qu'en respectant les héros que d'autres héros émergeront ». En cette période de tension géopolitique régionale, il convient de mobiliser le peuple. Cette célébration semble aujourd’hui plus importante pour le régime que les 75 ans de la victoire de Mao qui seront fêtés demain.

Avant 2014, on se contentait d’un dépôt de la corbeille de fleurs au pied du monument, le 1er octobre pendant les festivités liées à l’anniversaire de la prise du pouvoir des communistes en Chine. Depuis une décennie, les Chinois qui sont morts pour la patrie, principalement au XXe siècle, soit quelque 20 millions de martyrs, mais aussi au cours des siècles antérieurs, ont droit à un jour férié spécifique : la Journée des martyrs (烈士纪念日), chaque 30 septembre. Les provinces et les villes de chine sont censées organiser à leur échelle de pareilles cérémonies.

On s’éloigne aujourd’hui de la célébration des héros rebelles communistes fondateurs du régime et on élargit la focale à d’autres époques, ainsi qu’aux Chinois morts à l’étranger. Ceux, par exemple qui sont morts pendant les bombardements de l'OTAN sur la Serbie menés par les États-Unis en 1999. Les médias font aussi émerger des figures anciennes offertes à la vénération tel Qu Yuan, un poète et ministre de l'ancien État de Chu qui fut banni pour avoir prôné la résistance contre l'État rival de Qin et qui se noya en apprenant la prise de la capitale de Chu par ce dernier État en 278 avant J.-C.

Depuis l’épisode du covid, beaucoup de célébrations se font désormais en ligne, ce qui simplifie la gestion des mémoriaux, évite le risque de politisation associé aux commémorations publiques et facilite ainsi le contrôle du parti et de l’État. Un site mémorial répertorie quelque deux millions de Chinois à honorer quitte à en réhabilité discrètement quelques uns comme le médecin Li Wenliang (李文亮), le lanceur d’alerte de Wuhan qui a alerté ses collègues de l'apparition d'un nouveau coronavirus en décembre 2019, mort à 34 ans dans des circonstances mal établies. Bien qu’il ait été, à l’époque, condamné par les autorités pour « trouble à l'ordre public », il dispose de son propre mémorial virtuel sur ce site.

La cérémonie commence à 10 heures du matin place Tiananmen. La fanfare militaire joue l'hymne national « La Marche des volontaires », repris par l’assistance. Puis après un moment de silence, un groupe d'enfants tenant des fleurs dans leurs mains chantent Nous sommes les successeurs du communisme et saluent le monument…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 30 septembre 2024

La fanfare de l'Armée populaire de libération (APL) joue le clairon du Jour des Martyrs devant le Monument aux héros du peuple.

29 septembre : Babyn Yar, la mémoire de la Shoah en Ukraine

On célèbre le 83e anniversaire du massacre de Babyn Yar, le symbole longtemps contesté, de l’extermination des juifs d’URSS, comme Auschwitz l’est pour les juifs occidentaux.

Babyn Yar (Бабин Яр) est le symbole de l’extermination des juifs d’URSS comme Auschwitz l’est pour les juifs occidentaux. Les 29 et 30 septembre 1941, 33 771 juifs sont exécutés à Babyn Yar, près de Kyïv, capitale de l’Ukraine. Aucun site de la Shoah n’a connu un nombre de victimes en si peu de temps, quelque 36 heures. Sur la durée de la guerre, on estime à plus de 100 000 victimes, presque toutes juives, dans ce ravin où ils étaient fusillés en masse.

Après la guerre, l’URSS chercha à occulter ce massacre et même à détruire le site en le noyant, ce qui provoqua une inondation catastrophique qui tua plus de 1000 personnes dans les villages alentour (tragédie de Kourenivka). C’est le poète russe Evgueni Evtouchenko et son poème Babi Yar (en russe), en 1961, qui ont fait émerger la mémoire des terribles massacres. Son retentissement fut international. En 1963, il fut même invité à Paris pour déclamer son texte devant des étudiants communistes, réunis à la Mutualité. Ses poèmes étaient traduits par le jeune comédien Laurent Terzieff.

En 1966, les autorités soviétique érigent enfin un monument sur le site de Babyn Yar mais qui ne mentionne pas le fait que les victimes étaient presque toutes juives. Ce n’est qu’en 1992 (après la chute de l'Union soviétique) que le gouvernement ukrainien autorisa la création d'un monument spécifique aux victimes juives, monument qui fut finalement inauguré le 29 septembre 2001, pour le 60e anniversaire.

Le 29 septembre 2021, à l'occasion du 80e anniversaire du massacre, tous les établissements scolaires d'Ukraine ont donné une leçon consacrée à ce crime. Le 9 octobre suivant a été inauguré un « Mur des Pleurs en cristal » de 40 mètres de long, créé par Marina Abramović, en présence des présidents ukrainiens, allemand et israélien. Chaque 29 septembre des cérémonies commémoratives ont lieu sur le site du ravin.

Un projet de centre de commémoration a été lancé en 2021, mais la guerre en Ukraine l’a suspendu. S’il voit le jour, ce grand musée de la Shoah par balle, est destiné à devenir après Berlin et Varsovie le troisième grand musée de la Shoah en Europe.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 septembre 2024

28 septembre : la Saint-Venceslas, la journée de l'État tchèque

La Saint-Venceslas, anniversaire de la mort du saint patron du pays, a été déclarée fête nationale en 2000. La statue équestre de Venceslas trône à une extrémité de la grande place qui porte son nom à Prague. Depuis plus d’un siècle, cette place est le lieu symbolique de toutes les manifestations politiques et le théâtre des changements de régime.

La Saint-Venceslas (Svatého Václava), anniversaire de la mort du saint patron de la République tchèque, a été déclarée fête nationale en 2000. Officiellement, le 28-Septembre est présenté comme le Jour de la naissance de l’État tchèque.

Depuis 2000, des émissions spéciales dans les radios et télés, des défilés, des concerts… et même un pèlerinage, organisé à Stará Boleslav, ville située au nord-est de Prague, lieu de l’assassinat de Venceslas en 929, ponctuent trois journées de fête. À Prague se déroule également les vendanges dites de Saint-Venceslas.

Neuvième prince de la dynastie des Premyslides, Venceslas (Václav en tchèque) est monté sur le trône à l’âge de 13 ans. Après environ 15 ans de règne au début du Xe siècle, il est mort assassiné, sur ordre de son frère, le futur roi Boleslav 1er qui souhaitait lui ravir le pouvoir. Roi très pieux, pacifiste et aimé de son peuple, c’est à lui que la nation s’adresse aujourd’hui encore dans les moments difficiles. Venceslas est aussi le seul saint tchèque à faire partie du calendrier de l’Église catholique. Le millénaire de sa mort avait donné lieu, en 1929, à des célébrations grandioses. La Tchéquie se dotait ainsi d’un héro national. C’est en 1945 qu’eurent lieu les premières festivités de la Saint-Venceslas, en hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. La figure de Venceslas sera ensuite délaissé à l’époque communiste mais remise très officiellement en selle au tournant du XXIe siècle. En 2029, on célèbrera le second millénaire de sa disparition et les 2000 ans de l’État tchèque.

La statue équestre de Venceslas trône à une extrémité de la grande place qui porte son nom à Prague. Depuis plus d’un siècle, cette place est le lieu symbolique de toutes les manifestations politiques (antinazies comme anticommunistes) et le théâtre des changements de régime.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 27 septembre 2024

La place Saint-Venceslas, à Prague

27 septembre : Meskal, la grande fête des Éthiopiens

C'est à la fois une célébration chrétienne, la « fête de la croix » qui est un culte à l’impératrice byzantine Hélène qui selon la tradition, aurait retrouvé la véritable croix sur laquelle le Christ a été crucifié, et en même temps, une fête païenne, celle de la fin de la saison des pluies, le retour du printemps, de la fécondité.

Meskal (ou Mesqel) (መሰቀል,) est la fête la plus importante de l’année en Éthiopie. C'est à la fois une célébration chrétienne, la « fête de la croix » qui est un culte à l’impératrice byzantine Hélène qui selon la tradition, aurait retrouvé la véritable croix sur laquelle le Christ a été crucifié, et en même temps, une fête païenne, celle de la fin de la saison des pluies, le retour du printemps, de la fécondité. Selon la tradition, c’est la fumée d’un bûcher qui aurait guidé sainte Hélène pour faire sa découverte.

Chaque année en Éthiopie, de grands bûchers recouverts d'herbes et de fleurs jaunes sont allumés en mémoire de l’événement. Un peu partout, des fagots sont vendus en ville pour que chacun puisse contribuer à l’un des bûchers collectifs allumés devant une église, sur une place de quartier, dans la rue ou encore tout simplement devant sa maison. Le bûcher le plus imposant est allumé à Addis Abeba sur la place Mesqel. Dans les rues, de petites fleurs jaunes s’offrent en bouquets. Elles sont aussi le symbole de cette fête. Le jour de Meskal est férié. On s’est même arrêté de travailler hier dès 14 heures. Cette fête est aujourd’hui inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco.

Les orthodoxes qui suivent le calendrier julien fêtent l’Exaltation de la Sainte Croix par un jour de carême. Une fête mineure dans beaucoup de pays, mais cette fête est appelée Meskal, en Éthiopie où elle très populaire.

Mesqel serait liée au changement de saison. En effet, le 27 septembre correspond au 17 Meskerem du calendrier éthiopien or Meskerem marque la fin de la saison des pluies, la reprise du travail, et la réouverture des communications.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 26 septembre 2024

Célébration sur Mesqel adebabay au cœur d’Addis-Abeba

26 septembre : l'Europe fête ses langues !

Si vous pensez que l’Europe doit se mettre au tout anglais pour plus d’efficacité, cette 23e Journée européenne des langues doit vous persuader du contraire. En effet, le plurilinguisme en Europe ne se limite pas aux 23 langues officielles de l’Union européenne.

Si vous pensez que l’Europe doit se mettre au tout anglais pour plus d’efficacité, cette 23e Journée européenne des langues (JEL) doit vous persuader du contraire. En effet, le plurilinguisme en Europe ne se limite pas aux 23 langues officielles de l’Union européenne. L’initiative vient du Conseil de l’Europe, au nom de ses 47 membres. Elle concerne 800 millions d’Européens aux d’origines diverses. Outre les langues européennes, on parle aussi sur le continent, l’arabe, le turc, le kurde, le berbère, le tamoul… autant de langues qui ont bien plus de locuteurs européens que le letton ou le gaélique, sans parler du sorabe ou du ladino. Si on compte les langues importées, ce sont plus de 300 langues qui sont effectivement parlées en Europe. Cette journée est destinée à une prise de conscience de ce patrimoine et se veut un encouragement à le préserver. Pourquoi ne pas en profiter pour assister à un cours d’initiation au bulgare ou au catalan ? La Journée est prolongée par une Semaine des cultures étrangères, animée par les centres culturels des différents pays.

Cette année, en 2024, le Conseil de l'Europe la fête sous la devise « Les langues pour la paix », soulignant comment la diversité linguistique et l'éducation aux langues peuvent jouer un rôle clé dans la promotion d'une culture de la paix, du vivre ensemble et de la démocratie.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 26 septembre 2024