L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

1er mars : la République neuchâteloise fête ses 175 ans

Les habitants du canton suisse de Neuchâtel commémorent la Révolution neuchâteloise qui a permis l’indépendance du canton de Neuchâtel vis-à-vis de son souverain, le roi de Prusse, le 1er mars 1848. Le canton qui était une principauté devenait ainsi une république.

Les Suisses aussi ont fait la révolution, au moins ceux du canton de Neuchâtel. Ils commémorent l’évènement chaque 1er mars par un jour férié et une grande marche. La date rappelle la prise du pouvoir des républicains, le 1er mars 1848, dans une principauté sur laquelle régnait le roi de Prusse.

Cette année, pour célébrer le 175e anniversaire de l'indépendance neuchâteloise, on a le choix entre 3 départs possibles pour la Marche du 1er mars : Le Locle, qui reste le départ historique des révolutionnaires, Môtiers et Valangin. Tous les marcheurs se retrouveront à la Vue des Alpes, point d'arrivée du périple. On peut s’inscrire à cette marche traditionnelle sur ce site : marchedupremiermars.ch. Le départ du Locle se fait à 8 h, après un discours du maire de la ville et un coup de canon qui marque de départ.

En 1815, Neuchâtel et son canton ont adhéré au pacte fédéral suisse, ce sera l'avant-dernier canton suisse à entrer dans la Confédération helvétique. Cependant, le Congrès de Vienne confirme le roi de Prusse en sa qualité de prince de Neuchâtel et en même temps à Neuchâtel son statut de canton suisse. Ce statut politique hybride est alors unique en Suisse. Si bien que la majorité de la population va très vite aspirer à un régime républicain. Une première tentative, mal préparée, a échoué en 1831 à faire tomber le prince qui gouverne au nom d’un roi lointain.

Le 24 février 1848, à Paris, trois journées de révolution ont abouti à la chute du roi Louis-Philippe et à l’instauration d’un régime républicain, la Seconde république. Deux jours plus tard, le 26 février, la nouvelle du soulèvement parisien parvient dans les montagnes neuchâteloises. Le 29 février, les républicains du Locle arborant les couleurs de la Confédération suisse, prennent le contrôle de leur ville. Puis, les villes du Val-de-Travers et de La Chaux-deFonds entrent à leur tour en révolution. Les autorités ne résistent pas. Le 1er mars 1848, les milices républicaines, dirigées par Fritz Courvoisier, entame une grande marche en direction du Château de Neuchâtel. Ils progressent difficilement car il y a au moins un mètre de neige. Au passage le cortège prend possession de deux canons. Ils ne serviront pas, le château et le pouvoir sont pris pacifiquement. Une république est proclamée. C’est cet anniversaire qui est célébré aujourd’hui. À 21 heures, un premier gouvernement républicain dirigé par Alexis-Marie Piaget est formé, il convoquera une assemblée constituante : la Constitution sera acceptée le 30 avril 1848 et un Conseil d’Etat de sept membres est mis en place. L’unique monarchie de la Confédération helvétique est tombée en une seule journée. Le Roi Frédéric-Guillaume IV, le roi de Prusse, se contentera de vagues protestations, il est bien plus soucieux de la révolution qui a lieu au même moment à Berlin que la perte de Neuchâtel.

Le parti monarchiste tentera de reprendre le pouvoir par un coup d’État en 1856, mais sans succès. L’affaire de Neuchâtel occupera durant plusieurs mois la diplomatie suisse et même européenne et aboutira au renoncement définitif et officiel du roi de Prusse à ses prétentions sur Neuchâtel.

La grande marche n’existe que depuis 1984. Celle de 2023 est la 39e édition. Mais le 1er mars est depuis le XIXe siècle un jour férié cantonal connu comme le Jour de la Révolution Neuchâteloise ou l’anniversaire de l’indépendance du canton de Neuchâtel. La population de la République et Canton de Neuchâtel (nom officiel depuis 1848) est chaque 1er mars invitée au port de Neuchâtel où se déroule la cérémonie officielle ; y prennent successivement la parole le président du Conseil Communal et le président du Conseil d’État. À la suite des traditionnelles salves d’artillerie, les fameux 23 coups 23 coups de canon, le vin chaud et le vin d'honneur sont servis à la population.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

La Marche du 1er mars (source : Tourisme neuchâtelois)

Gravure de l’époque (Zentralbibliotheken, Zürich)

28 février : le massacre du « 228 » à Taïwan, symbole des années de dictature

Depuis vingt ans, le 28 février est un jour férié à Taïwan (le 2-28) qui commémore un massacre qui remonte à 1947 et fait resurgir toute la mémoire des quatre décennies de dictature du KMT qui ont suivi.

Depuis vingt ans, le 28 février, Peace Memorial Day (和平纪念日) est un jour férié à Taïwan qui commémore un massacre qui remonte à 1947. Ce jour-là, une altercation entre un membre du Kuomintang (KMT) et une vieille femme vendant des cigarettes de contrebande avait dégénéré en émeute populaire et en tuerie. Le nombre des victimes se comptait en dizaines de milliers.

Le KMT était le parti de Tchang Kaï-chek, l’adversaire nationaliste de Mao. Vaincu par les communistes, le parti, puissamment armé, s’était replié sur l’île de Taïwan où il avait pris le pouvoir. La population était exaspérée par cette occupation « continentale » et multipliait les manifestations. Le 28 février, l’ordre a été donné de tirer sur la foule des manifestants en colère. La répression dans les milieux d’opposition durera jusqu’en mai 1947 et fera quelque 20 000 victimes.

Ce massacre du « 228 » (二二八事件) a été le prélude à près de quatre décennies d’une dictature du KMT. La loi martiale n’a été levée qu’en 1987 et il a fallu attendre 1995 pour que le tabou soit levé, que des excuses officielles soit prononcées et que l’on envisage de dédommager les familles des victimes. Depuis 2003, l’événement fait l’objet de commémoration officielle. En 2011, un Musée du 228 a été inauguré (le site du Mémorial dédié à l’événement).

Quant au KMT, c’est aujourd’hui un parti conservateur qui a tourné la page de la dictature. Il est revenu au pouvoir en 2008, par les urnes, et il est resté la première force politique taïwanaise jusqu'en 2016. Le KMT est maintenant dans l’opposition, mais dirige la plupart des villes du pays. En 2018, a été mise en place la Commission indépendante de justice transitionnelle, par l'administration du président Tsai Ing-wen (蔡英文) dont la tâche est de reconstituer les actions du régime KMT entre le 15 août 1945 et le 6 novembre 1992, afin de dresser un tableau aussi complet que possible des crimes commis par l'État. Comme en Espagne, le souvenir de la dictature est un passé qui ne passe pas et resurgit sans cesse tant que tout n’a pas été exposé, raconté, dévoilé. En 2019, un homme s’en était pris à la statue de Chiang Kai-shek au Memorial Hall (中正 紀念堂) la veille du 28 février, pour protester contre la lenteur de la justice transitionnelle. Depuis, cette statue est protégée par la police chaque 28 février car beaucoup demandent qu’elle soit retirée de l’espace public.

À Taipei, les militants marchent depuis Nanjing West Road dans le district de Datong à partir de 09h00 , ce 28 février 2023. Le programme des manifestants est de passer devant plusieurs points de repère de la ville, notamment la maison de thé Tianma, l'ancienne succursale du Monopoly Bureau Taipei, le mémorial Taipei 228, l’ancienne station de radiodiffusion de Taipei (qui est aujourd'hui le musée commémoratif de Taipei 228) et l'Executive Yuan. Chaque année, des centaines de personnes pourraient participent pacifiquement aux manifestations. Pour ce 228 Memorial Day, les autorités ont fermé des routes le long du parcours de la marche de protestation à partir de 15h00 le 27 février.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 27 février 2023

The Horrifying Inspection (恐怖的 檢查), gravure de Huang Rong-can

Le gouvernement de Taïwan organise une cérémonie commémorative au Mémorial de l'incident du 228

26 février : le « mardi gras » ukrainien contre les traditions russes

Les Ukrainiens fêtent Masnytsia, une ancienne fête païenne célébrant l’arrivée du printemps et précédant le grand Carême orthodoxe, tout en prenant soin, aujourd’hui, de bien se démarquer des traditions russes.

En Ukraine, où l’humeur n’est guère à la fête, on va tout de même célébrer la version orientale du mardi gras. Cette semaine (20-26 février 2023), qui est sensée avoir été festive, est appelée Masnytsia (Колодій). Beaucoup aujourd’hui préfère l’appeler Kolodiy (Колодій), comme on disait du temps des cosaques, ou encore Shrovetide (Шроветіде). Masnytsia est trop proche du terme russe Maslenitsa (Масленица), le nom de la fête dans le camp d’en face.

En Ukraine, on se plait à rappeler que cette ancienne fête slave, d’origine païenne, qui célèbre la fin de l’hiver et l’arrivée du printemps, était déjà marquée dans la Rus de Kyiv plusieurs siècles avant que la Russie n’apparaisse sur une carte. Elle n’a jamais été oubliée. Les puristes déplorent cependant qu’à l’époque soviétique, la fête ait été russifiée au point que beaucoup d’Ukrainiens ont pris l’habitude de confectionner des blinis ce jour-là. Avec le rejet que suscite aujourd’hui la Russie, on conseille de revenir à la tradition locale qui est de confectionner des varenykis (вареники), des boulettes entourée de pâte (des sortes de ravioli) et fourrées de ce que l’on veut sauf de viande. Car, comme dans la tradition occidentale du mardi gras, la semaine qui s’est écoulée était traditionelemment une semaine sans viande, mais de consommation de fromage, de beure et d’œufs. D’où les beignets de carnaval à l’ouest de l’Europe.

Une autre tradition de cette journée est de brûler des effigies de paille à forme humaine. Une manière de chasser l’hiver et les mauvais esprits. Là encore les plus attentifs aux coutumes ukrainiens vont dire que c’est une tradition qui s’est développée en Russie, où d’ailleurs ce soir, on en brûlera un peu partout dans les campagnes. Dans la culture populaire ukrainienne, il était plutôt d’usage d’enterrer des poupées pour faire disparaître l’hiver. Mais le spectacle du feu est tel qu’il est difficile de faire revenir les Ukrainiens à l’enterrement de figurine. Cela dit, en Ukraine il n’est pas interdit d’affubler ces mannequins de paille du visage de Poutine avant d’y mettre le feu.

Ce soir à Kyiv, le Musée national de l'architecture et de la vie folkloriques d'Ukraine organise une célébration colorée de Masnytsia. L’entrée est gratuite pour l’occasion. À 18h15, il est procédé à la mise à feu des mannequins de paille. VDNG, le plus grand espace de loisirs et de divertissement familial à Kiev, organise lui aussi deux journée spéciale les 25 et 26 février destiné aux familles souhaitant échapper pour quelques heures à la guerre. Sur la place centrale, le spectacle "Masnytsia", avec la cérémonie de Kolodiy (mise à feu) a lieu à 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 et 18h00.

Ce dimanche 26 février est aussi appelé dimanche du pardon (Прощеною) par l’Église orthodoxe. Selon la tradition, lorsque les gens se rencontraient, ils se disaient : « Pardonnez-moi », et en réponse ils entendaient : « Dieu vous pardonnera ». C’est aussi l’occasion pour les croyants de prier pour les morts au combat. Demain, débutera le Grand Carême des orthodoxes orientaux (27 février au vendredi 7 avril 2023) qui conduira jusqu’à Pâques, la plus grande fête orthodoxe (16 avril).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2023

La tradition russe de brûler des mannequin de paille n’a pas été abandonnée

Les fameux varenykis, confectionnés pour l’occasion

On vous explique pourquoi ces jours-ci vous devriez cuisiner des varenyki, et non des blinis ou des crèpes

25 février : les Philippines célèbrent la chute du père du président actuel, mais qui se souvient de ce dictateur ?

Aux Philippines, c’est Journée du pouvoir du peuple (People Power Revolution) qui célèbre le 36e anniversaire de la révolution de 1986. La révolte populaire qui a conduit à la chute du dictateur Ferdinand Marcos, le père du président actuel qui porte le même nom ! Mais que connaît la jeunesse de cette période sombre de l’histoire philippine hormis les récits enjolivés par la propagande numérique ?

Aux Philippines, c’est Journée du pouvoir du peuple (People Power Revolution) qui célèbre le 36e anniversaire de la révolution de 1986. La révolte populaire qui a conduit à la chute du dictateur Ferdinand Marcos, le père du président actuel qui porte le même nom !

Traditionnellement, le 25 février est un jour férié. Mais, c’est un événement spécial qui n'est pas codifié dans la loi philippine, ce qui signifie qu'il appartient à chaque président de décider s'il doit être déclaré jour chômé spécial ou non. On aurait pu imaginer que Marcos junior passe sous silence une célébration qui marque la chute de son père et son propre exil, en même temps que ses parents, le couple honni qui a trouvé refuge aux États-Unis après 20 ans de dictature. Il n’en a rien été et comme cette année le 25 février tombe un samedi, il a même décrété que le 24 février serait également un jour chômé, tout en déclarant que la célébration pourrait être déplacée « à condition que l'importance historique de l'anniversaire de la révolution du pouvoir populaire de l'EDSA soit maintenue ».

Tous les présidents après Marcos Senior ont commémoré la Révolution EDSA d'une manière ou d'une autre, en déclarant des jours spéciaux (jour chômé ou simple jour férié uniquement pour les écoles), en participant à des programmes commémoratifs ou en publiant simplement un message, comme ce fut le cas de Rodrigo Duterte, qui avait ouvertement exprimé son admiration pour feu le dictateur Marcos.

Comment expliquer alors ce zèle de Ferdinand Marcos Junior ? Aurait-il renié la dictature exercée par son père ? En vérité, l’histoire des Philippines a été largement réécrite par des campagnes de révision en sur les réseaux sociaux qui ont débuté dans le cadre des élections présidentielles de 2016, auxquelles, Marcos Junior était candidat au poste de vice-président. Il a été battu de peu par un peu moins de 300 000 voix. Mais les élections présidentielles de 2022 lui ont permis à d’accéder à la présidence. Sa victoire a été écrasante, près de 60% des voix, avec la fille de l'ancien président Rodrigo Duterte comme colistière. Ce succès est largement dû à une campagne de désinformation numérique à grand renfort de vidéos sur TikTok, de pseudo-documentaires sur Youtube, de memes sur Facebook… qui ont fait de l'ère de la loi martiale un « âge d'or » pour le pays sous la présidence Marcos. Cette propagande, qui n’a jamais cessé, dépeint Marcos Sr. comme un leader visionnaire qui voulait une « nouvelle société » où de « bons citoyens » travailleurs et respectueux des lois pourraient avoir une vie digne et épanouie. Toute une génération qui n’était pas encore née en 1986 a été abreuvée de ces messages sans aucune information alternative sur cette époque de dictature, autres que les discours de vieux militants démocrates dénonçant les les violations des droits de l'homme. Cette propagande était totalement en phase avec celle du président Duterte (2016-2022) qui se présentait comme le sauveur du « bon citoyen » tout en menant une « guerre contre la drogue » qui a fait des milliers de morts, en particulier dans les bidonvilles des grandes villes, éliminant ainsi à la fois petits délinquants et opposants politiques. La présidence Duterte, que l’on a comparé à celle de Trump, a cultivé le culte du leader fort et ouvert la voie à son successeur Ferdinand Marcos Jr. dont il admirait le père.

On comprend qu’ayant ainsi préparé l’opinion, le président Marcos junior ait pu sans aucun risque politique marquer de deux jours fériés une célébration vidée de son sens politique. Les militants qui vont profiter de cette journée pour rappeler que la dictature de Ferdinand Marcos Sr. fut une période d’abus en tout genre, des tortures, de disparitions d’opposants et des meurtres, n’aura guère d’écho dans l’opinion, en particulier auprès de la jeunesse qui ne l’a pas vécu. Qui se préoccupe aujourd’hui des milliards volés au budget de l’État par la famille Marcos durant son règne ni des extravagances de Imelda Marcos dont les 3000 paires de chaussures retrouvées dans le palais présidentiel après la fuite du couple ? Qui se souvient que c’est le meurtre de Ninoy Aquino, le leader de l’opposition qui avait déclenché un mouvement populaire qui a conduit à la révolution des 22 au 25 février 1986 ? La plupart des manifestations ont eu lieu sur une longue portion de l’avenue Epifanio de Los Santos, connue à Manille sous l’acronyme EDSA, d’où l’appellation de Révolution EDSA pour désigner les événements commémorés aujourd’hui qui ont mis fin au long règne de Ferdinand Marcos (1965-1986) et de son épouse.

Prudemment, le président Ferdinand R. Marcos Jr. ne participe pas aux commémorations de ce 25 février. Ce jour-là, il assiste au festival Tan-ok ni Ilocano, une manifestation locale organisée dans le fief électoral de la famille Marcos, à Iloco Norte et déplacé, cette année, au 25 février pour justifier l’absence à Manille du président des Philippines, celui que l’on désigne aussi sous le nom de Bongbong Marcos (BBM).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 février 2023

Cette révolution fut qualifié de « Révolution jaune » en raison des rubans jaunes arborés par les manifestants

Pièce de monnaie philippines qui a circulé de 1988 à 2020

Dans la foulée de cette révolution, Cory Aquino, la veuve du leader de l’opposition à Marcos Sr. assassiné, est élue présidente des Philippines le 25 février 1986. Lors de ces élections, deux vainqueurs avaient été proclamés, le régime désignait Ferdinand Marcos et l’opposition Cory Aquino. Voyant que l’armée et les États-Unis ne le soutenaient plus, le dictateur Marcos a choisi l’exil, laissant Cory Aquino devenir présidente. Elle est ici photographiée avec son fils Benigno Aquino jr., dit Benigno Aquino jr, qui sera président des Philippines de 2010 à 2016.

24 février : l'anniversaire de l'Estonie indépendante

C'est la fête nationale de l’Estonie. Le pays fête son indépendance à l’égard de la Russie, obtenue en 1918. Cette année, on s’en doute, la célébration se déroule dans un climat de grande tension avec Moscou. Elle est l’occasion de montrer que le pays est mobilisé et surtout que l’Estonie n’est pas seule face à l’ogre russe.

C'est la fête nationale de l’Estonie (Eesti Vabariigi aastapäev). Le pays célèbre son indépendance obtenue, pour la première fois de son histoire, en 1918, à l’occasion de la disparition de l’Empire russe. Une indépendance qui connaîtra néanmoins une éclipse longue d'un demi-siècle : de 1940 à 1991, à nouveau sous occupation russe.

Ce pays minuscule, au regard de l’immensité russe, est conscient de sa vulnérabilité. Une importante minorité russe y vit, elle pourrait servir de prétexte à Moscou pour intervenir en venant au secours d’une communauté russe présentée comme persécutée. La ficelle a fonctionné pour assujettir une Géorgie abandonnée à son triste sort par les Européens en 2008.

Le 105e anniversaire de l’Estonie sera une journée de démonstration militaire et l’occasion de montrer que l’Estonie n’est pas seule. C’est à midi sur la place de la Liberté à Tallinn que commence le traditionnel défilé militaire, en présence du président Alar Karis et dirigé par le chef des forces de défense, le général Martin Herem. L'Allemagne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis y participent.

À la fin du défilé, les spectateurs peuvent voir le véhicule de combat d'infanterie CV9035EE des forces de défense estoniennes, les véhicules blindés de transport de troupes Sisu XA-188 et XA-180. Ainsi que l'équipement de combat des États Unis, de la Grande Bretagne, du Royaume-Uni, du Danemark et de la France, le système de missile antiaérien Mistral et le canon antiaérien de 23 mm, le système de missile anti-char Javelin, le canon mobile K9, le véhicule tracteur MB Actros 4150K… L’équipement des alliés de l’Estonie est ainsi exposé pour rassurer les Estoniens et impressionner les Russes.

Comme en Finlande, ce jour de fête nationale est l’occasion, chaque année, d’une grande réception organisée par le président de la République sous l’œil des caméras de la télévision. Le défilé interminable des personnalités auxquelles le président serre la main est appelé la "Parade des pingouins". Ce soir-là, la plupart des Estoniens passent leur soirée devant la télévision à commenter la tenue des uns ou des autres et à épiloguer sur la liste des invités. La réception du Président étant toujours organisée le 24 février, des réceptions similaires ont souvent lieu en province le soir du 23 février.

En 2023, l'anniversaire de l'Estonie est célébré dans chaque quartier de la capitale - des concerts en plein air et en ligne ont été organisés, les personnes intéressées peuvent participer à l'ouverture d'un nouveau parc de sculptures sur neige et écouter un programme audio de poésie estonienne, a déclaré le maire de Tallinn Mihhail Kõlvart.

Le 12 février 1919, le gouvernement provisoire estonien désignait le 24 février comme la date de la déclaration d'indépendance en référence, à la publication à Talinn, le 24 février 1918, du manifeste d’indépendance proclamée la veille dans la ville de Pärnu. Cette indépendance est cependant restée très virtuelle tant que l’Allemagne, qui avait pris le contrôle du pays, n’avait pas été vaincue par les Alliés (11 novembre 1918) et tant que le danger russe n’avait pas été écarté, au moins pour un temps, par le cessez-le-feu du 3 janvier 1920 qui mit fin à la guerre d’indépendance de l’Estonie.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 février 2023

24 février 1919, Tallinn

23 février : en Russie, la fête des pères couleur kaki, selon Poutine

Rétrospectivement, on aurait pu se douter que cette journée russe glorifiant l’homme en arme serait le prélude à une agression de l’Ukraine, laquelle a débuté l’an dernier dans la nuit du 23 au 24 février. Officiellement, ce jour férié russe est la Fête des défenseurs de la patrie. Mais, en réalité, la date du 23 février tient plus du combat des femmes que de celui des hommes… Mais ça la propagande de Moscou ne le dit pas.

Chaque 23 février, en Russie, les enfants offrent à leur père un dessin, réalisé à l’école, où le papa est représenté en tenue militaire, armes à la main. C’est le Jour des défenseurs de la patrie, un jour férié.

Les femmes se doivent aussi d’offrir un cadeau aux hommes de leur entourage (mari, père, cousins, collègues, patrons…). Certaines se ruinent pour cette occasion. Mais d’où vient cette coutume, en réalité très récente ?

En arrivant au pouvoir, Poutine s’est avisé qu’il n’y avait pas de fête pour les hommes, même pas une fête des pères, comme dans beaucoup de pays. Il est donc allé repêcher l’une de ces nombreuses fêtes soviétiques abandonnées : celle de l’Armée soviétique (День Красной Армии). Selon l’idéal poutinien, un homme, un vrai, se doit de porter l’uniforme. En 2002, on a donc créé un nouveau jour férié : la Journée des défenseurs de la patrie (День защитника Отечества). La Russie étant continuellement en danger (selon le discours officiel), on en profite en même temps pour entretenir la fibre nationale et militaire. Il est toujours bon de préparer une guerre… Dans le pays, le 23 février est une journée de plus pour des défilés militaires, dont les occasions ne manquent pas. Dans les familles, c’est une sorte de fête des pères, l’épouse prépare un bon dîner, les enfants ont confectionné un petit cadeau à l’école ou une carte avec le papa habillé en militaire.

Le ruban de Saint-Georges (георгиевская лента)

Car le kaki est la couleur de la journée à en juger par la décoration des magasins ou par les cartes de vœux envoyées pour l’occasion, le caractère militaire de cette fête reste très appuyé. Le service militaire concernant tous les hommes, cette fête est bien celle des hommes russes, puisque tous, un jour, ont porté l’uniforme. Les autres couleurs de la journée sont celles du ruban de Saint-Georges, orange et noir, qui sont celles du militarisme russe (et de fait, elles sont interdites en Ukraine). Sans oublier le rouge des œillets, symbole de la victoire, et le drapeau blanc bleu rouge de la Russie.

Mais, pourquoi le 23 février ? On vous dira que c’est l’anniversaire de la fondation de l’Armée rouge, en 1918, ce qui n’est pas tout à fait vrai, car les premiers enrôlement date du 22 février 1918 et le décret de fondation du 28 février. On cite aussi les victoires décisives de Pskov et de Narva sur l’armée allemande mais les dates ne correspondent pas vraiment (28 février et 4 mars 1918). Alors pourquoi, en 1923, aurait-on instauré le 23 février une fête de l’Armée rouge (День Красной Армии) qui donnait lieu chaque année à un grand défilé sur la place Rouge ?

Image d’époque soviétique célébrant le 23 février

En fait, c’est par souci de commémorer une date sacrée de la révolution russe : le 23 février 1917, jour des premières manifestations qui allaient mettre par terre le régime tsariste. En somme, le 23 février est le tout premier jour de la Révolution russe. Mais, comme les bolcheviques n’ont été pour rien dans cette première révolution spontanée, ce qui contredisait totalement les théories marxistes (la révolution ne pouvait pas avoir été spontanée), il fallut bien trouver une autre raison de fêter le 23 février, quitte à tordre un peu l’histoire.

L’Empire russe était resté fidèle au calendrier julien que l’Europe occidentale a abandonné au XVIe siècle. Ce 23 février correspondait, en fait, au 8 mars du calendrier grégorien (celui qui a cours en Occident) et c’était la Journée internationale de la femme. Une date encore peu connue à l’époque mais l’écho était tout de même parvenu jusqu’à Pétrograd. Ce jour-là, en 1917, des marches de protestations féminines avaient été organisées dans le seul but de dénoncer la condition faite aux femmes. Spontanément, les ouvrières du textile ont quitté leur travail en masse pour rejoindre des bourgeoises réclamant le droit de vote et elles se sont mises à dénoncer leur condition sociale d’ouvrières. Dans les heures puis les jours qui suivent, elles ont été imitées par d’autres ouvriers hommes et femmes confondus… la Révolution russe était lancée. Le 23 février/8 mars selon le calendrier est donc une date majeure de la révolution russe mais la révolution bolchevique, celle que vénèrent les communistes, n’aura lieu que sept mois plus tard, le 7 octobre, c’est la fameuse révolution d’Octobre.

le 23 février / 8 mars 1917, les femmes manifestent à Pétrograd, capitale de la Russie à l’époque

Sans le savoir, en offrant un cadeau à leurs compagnons, les femmes russes commémorent la première phase de la révolution russe dont elles ont été les premières actrices. Mais ça le récit national russe ne le précise pas.

L’histoire retiendra que c’est dans la nuit du 23 au 24 février 2022 que Vladimir Poutine a lancé son armée sur l’Ukraine. La date n’avait pas été choisie au hasard.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 février 2023

Photo souvenir dans un centre commercial russe avec un arme prêtée par le photographe, le Jour des défenseurs de la Patrie

22 février : l’Arabie saoudite se donne une profondeur historique

La famille Saoud offre au pays un nouveau jour férié, créé en 2022. Celui-ci commémore la prise du pouvoir de ses ancêtres dans la région du Nedj au XVIIIe siècle. Une manière de donner un peu de profondeur historique à l’Arabie Saoudite, un pays fondé en 1932.

Ce jour férié est très récent puisqu’il a été décidé le 27 janvier 2022, date d’un décret du roi Salman bin Abdulaziz déclarant le 22 février de chaque année comme jour férié pour célébrer la fondation du royaume d’Arabie saoudite. L’Arabie saoudite, le seul pays au monde portant le nom d’une famille, a besoin de se donner une profondeur historique car l’État saoudien ne date que 1932, le 23 septembre (date de la fête nationale). Leur légitimité à la tête d’un territoire qui englobe les villes saintes de La Mecque et Médine est toujours contestée par certains courants de l’islam ainsi que par des dynasties rivales comme les Al Rachid qui régna sur la région des années 1830 aux années 1920 ou encore les Hachémites, la longue lignée des chérifs de La Mecque, dont le roi Abdallah de Jordanie est l’héritier direct. Le Jour de la fondation (يوم التأسيس السعودي), célébré ce jour, fait référence à la prise de contrôle de la localité de Dariya (ou Diriyah) par l’imam Mohammed bin Saoud. Ses ancêtres avaient fondé la ville au milieu du XVe siècle, mais le contrôle de la cité avait été disputé par plusieurs tribus pendant des décennies. À partir de février 1727, affirment des historiens, Saoud a imposé définitivement son pouvoir sur la ville. C’est cet événement a été daté du milieu de l'année 1139 (du calendrier musulman), cela correspond au mois de février 1727. On n’est pas très sûr de la date, le 22 a été choisie arbitrairement. À partir de 1727, Mohammed bin Saoud, ayant consolidé son pouvoir localement, est parti à la conquête de la région profitant d’une époque de faiblesse des Ottomans. Dans ce but, il a noué une alliance, en 1744, avec le prédicateur musulman Mohammed ibn Abdel Wahhab, fondateur d’un courant particulièrement rigoriste de l’islam, désigné aujourd’hui sous le nom de wahhabisme. Ce premier État saoudien, très informel, a duré jusqu’en 1818, date à laquelle la capitale Diriya est rasée par les Ottomans. Mohammed Ibn Saoud, l’arrière-petit-fils du fondateur est emmené à Constantinople pour y être décapité. Ainsi a disparu ce que l’historiographie saoudienne considère comme le premier État saoudien.

Un deuxième État, centré sur Ryad, existera au XIXe siècle, très contesté lui aussi. Puis un troisième est créé : l’actuel royaume d’Arabie saoudite, toujours en quête de légitimité puisque la famille Saoud n’a jamais songé à s’appuyer sur un système démocratique.

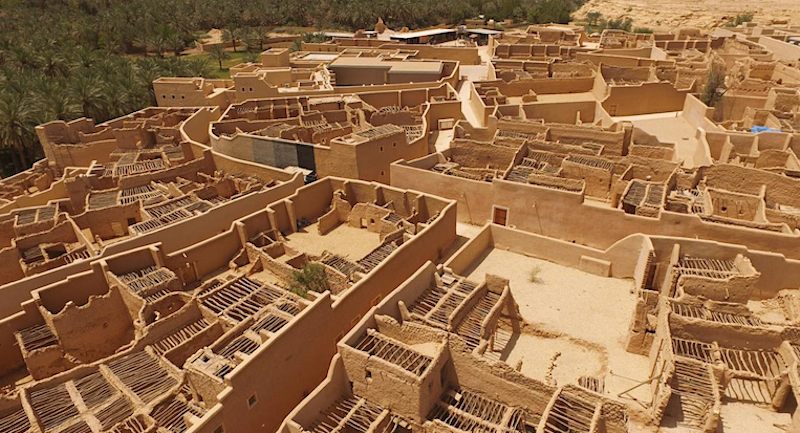

Pour couronner cette histoire, la ville de Dariya (ou Diriyah), peuplée aujourd’hui de 40 000 habitants, a vu son quartier At-Turaif de Diriyah, qualifié de berceau de la nation saoudienne, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que site de « valeur universelle exceptionnelle ».

La journée du 22 février est désormais fériée et chômée. Les employés du secteur public se sont vus également offrir la journée du 23. Ce qui leur fait un week-end de quatre jours. En Arabie saoudite, la semaine de travail débute le dimanche matin et se termine le jeudi soir.

Le site officiel du Jour de la fondation

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 février 2023

Le roi Salman bin Abdulaziz et le prince héritier MBS

Le vieux quartier de Dariya, un ensemble exceptionnel d’architecture de terre sèche

21 février : le Vanuatu pleure toujours le père de l'indépendance

Walter Lini, un prêtre anglican, a été une figure clé de la lutte pour l'indépendance des Nouvelles-Hébrides. Celle-ci a été obtenue très tardivement, en 1980, et l’archipel a pris le nom de Vanuatu. Mort le 21 février 1999, ce leader aux convictions anti coloniales, fait figure de père de l’indépendance.

Le père Walter Lini était un prêtre anglican, il a été une figure clé de la lutte pour l'indépendance des Nouvelles-Hébrides, obtenue très tardivement, en 1980. L’archipel du Pacifique, qui était un condominium franco-anglais, a alors changé de nom pour devenir le Vanuatu. Lors de l'indépendance, c’est Walter Lini qui a accédé au poste de Premier ministre du Vanuatu, le 30 juillet 1980. Il dirigera le pays jusqu’en 1991.

Vanuatu faisait partie du mouvement des non-alignés qui penchait vers le monde communiste. Par défi, face à l’Occident, Walter Lini avait noué des liens avec Cuba ainsi qu’avec la Libye du colonel Kadhafi, à une époque où celui-ci était un paria de la diplomatie internationale. Dans la région, on se souvient de Walter Lini comme d’un des principaux leaders à avoir protesté contre les essais nucléaires français dans le Pacifique et pour avoir toujours soutenu les revendications indépendantistes Kanaks et celles du Timor-oriental.

On ne connaît pas exactement sa date de naissance, en 1942, c’est la raison pour laquelle ce Water Lini Day a été fixé le jour anniversaire de sa mort, le 21 février 1999. Chaque année, des cérémonies ont lieu à Nazareth, au nord de l’île de Pentecôte dont il était un chef local très respecté. Sinon, c’est à Port-Vila, la capitale que se tiennent des festivités, en particulier dans sa paroisse anglicane de Tagabe, où un service religieux commémoratif a lieu, suivi du dépôt de gerbes sur la pierre commémorative de Lini, de discours de dirigeants nationaux et d'un déjeuner public.

Walter Hadye Lini demeure une figure très respectée du socialisme mélanésien, très anti-colonial. Son action est loin d’avoir fait l’unanimité, il a dû quitter le pouvoir en 1991 après avoir été mis en minorité, mais aujourd’hui avec le recul, il fait figure de père de l’indépendance du Vanuatu. Dans un pays dont la classe politique est notoirement corrompue, Walter Lini avait maintenu tout au long de sa vie politique une réputation de moralité et d’honnêteté. Le reproche que l’on pouvait lui faire est d’avoir souvent malmené l’opposition, en particulier francophone.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

20 février : aux États-Unis, c'est Presidents’ Day

La journée est surtout connue des milieux boursiers car ce jour-là, par tradition, Wall street est fermée. Rien avoir avec le président actuel, les Américains fêtent en réalité l’anniversaire de Georges Washington et profite de ce week-end prolongé pour faire du ski.

La Journée des présidents (Présidents’ Day) est surtout connue des milieux boursiers car ce jour-là, par tradition, Wall street est fermée. Les banquiers et les fonctionnaires fédéraux sont également en vacances. C’est une bonne journée pour le commerce, les vendeurs de voitures sont réputés casser les prix ce jour-là.

Rien avoir avec le président actuel, les Américains fêtent en réalité l’anniversaire de Georges Washington. Certes, celui-ci est né un 22 février, mais le Presidents’ Day tombe toujours un lundi (le troisième de février). Les commémorations qui associent aussi le président Lincoln (né le 12 février), se déroulent à Washington DC ainsi qu’à Alexandria, en Virginie, sa ville natale. Un grand défilé en costume du XVIIIe siècle, parcourt les rues de la ville au son de la cornemuse (Alexandria a été fondée par des Écossais), devant 75 000 spectateurs. La loge maçonnique locale participe également aux célébrations en hommage à l’un des leurs.

Ce n'est qu'en 1879, sous le président Rutherford B. Hayes, que l'anniversaire de Washington est devenu un jour férié, à observer le jour de son anniversaire, le 22 février. En 1968, le Congrès a adopté la loi sur les congés du lundi pour « assurer des observances annuelles uniformes de certains jours fériés légaux le lundi ». En effet, les syndicats américains ont obtenu pour que tous les 11 jours fériés fédéraux tombent un jour de semaine (sauf le 4 juillet, date sacrée), ce sont ainsi, toujours, de vrais jours fériés générant des week-end de trois jours, une idée à retenir… Mais, ironiquement, cela garantissait que la fête ne serait jamais organisée le jour de l'anniversaire de Washington, car le troisième lundi de février ne peut pas tomber plus tard que le 21 février. Or il est réputé être né un 22 février.

En vérité, Georges Washington est né le 11 février 1731, mais il s’agissait à l’époque du calendrier julien qui avait toujours cours en Grande-Bretagne alors que la plupart des pays d’Europe occidentale, dont la France, avaient adoptés dès le XVIe siècle le calendrier Grégorien. Quand les Anglais et les leurs colonies se sont enfin mis au nouveau calendrier, les personnes nées avant 1752 ont dû ajouter 11 jours à leur date de naissance. Ceux nés entre le 1er janvier et le 25 mars, comme Washington, ont également dû ajouter une année pour être synchronisés avec le nouveau calendrier. Si bien que la date de naissance du premier président américain est devenue le 22 février 1732.

Les prochains Présidents’ Day auront lieu les 19 février 2024, 17 février 2025, 16 février 2026, 15 février 2027, 21 février 2028…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

3 mars : l'apogée du carnaval de Cologne

Ce « lundi des roses » est le moment le plus attendu du Carnaval, le spectateurs vient voir défiler sur 7 km près de 10 000 personnes réparties en une centaine de chars et autant de fanfares, des centaines de figurants costumés qui lancent fleurs et sucreries aux spectateurs lesquels sont plus d’un million dans la ville de Cologne.

Rosenmontag est le moment le plus attendu du Kölner Karneval, un million de spectateurs vient voir défiler sur 7 km près de 10 000 personnes réparties en une centaine de chars et autant de fanfares, des centaines de figurants costumés qui lancent fleurs et sucreries aux spectateurs. Le clou de ce défilé est la parade des caricatures d’hommes politiques de tous pays et de tous bords.

Ce lundi, précédant le mercredi des cendres, est appelé le Rosenmontag (le lundi des roses), en réalité, c’était autrefois le rasender Montag, (le lundi déchaîné) car cette journée est le point culminant du Karnaval de Cologne. En réalité, rien à voir avec les roses, en dans le dialecte local roose signifie cavalcader. C’est l’équivalent du Mardi gras dans d’autre pays. Ce lundi de folie, n’est pas propre au Kölner Karneval, on retrouve cette tradition dans toute la Rhénane, à Bonn, Dusseldorf, Aix-la-Chapelle, Mayence, mais aussi à Eupen (en Belgique germanophone), en Autriche, au Danemark…

Surnommées « les folles journées », les festivités ont officiellement commencé le 11 novembre mais le véritable coup d’envoi a été donné le 16 février à nouveau à 11h11. Cette première journée du carnaval de Cologne était entièrement dédiée aux femmes qui défilent et ont pour coutume de couper la cravate des hommes qu’elles croisent…

Samedi, c’était le défilé des esprits (Geisterzug), sorte de défilé nocturne alternatif, né en 1991, en réponse à l’annulation du carnaval pour cause de guerre du Golfe. Il change de quartier tous les ans. C’est un surprenant mélange de costumes inspirés des films d’horreur et de revendications politiques, dans une ambiance latino-américaine…

Enfin, à Mardi gras, le 4 mars 2025, on brûlera en place publique Monsieur Carnaval… C’en sera fini de la fête !

Les origines du carnaval de Cologne remontent aux fêtes antiques célébrées célébrées à l’époque romaine, enrichies de rites païens puis chrétiens. Sa forme actuelle date de l'occupation française de la Rhénanie en 1794. Puis, sous l'emprise de la Prusse, à partir de 1815, le carnaval prend sa forme organisée contemporaine, avec la fondation d’un « comité des fêtes » en 1823. Il y a deux ans, cette année !

Le carnaval n'est pas un jour férié en Allemagne, mais en Rhénane, les écoles sont fermées le Rosenmontag ainsi que le mardi qui suit. Beaucoup d’entreprises font de même. L'événement est organisé par le comité du carnaval de Cologne de 1823. C'est un spectacle coloré avec des bonbons (Kamelle), des petits bouquets de fleurs (Strüßjer), des bisous (Bützje) et plus d'un million de spectateurs déguisés. Chaque jour, Cologne résonne au son du cri de guerre du carnaval : « Kölle Alaaf », qui signifie « Vive Cologne ! en dialecte local. Le slogan 2023 était « Fastelovend es för all - halal, koscher un liberal » (« Le carnaval pour tous - halal, casher et libéral ») avec pour sous-titre « Mir fiere politisch » (« Nous faisons de la politique »).

Les prochains Rosenmontag auront lieu les 16 février 2026, 8 février 2027, 28 février 2028, 12 février 2029…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2025

Photo : Marc-Lautenbacher

19 février : la Journée de la démocratie au Népal, un pays où elle a rarement eu cours

Les Népalais célèbrent une révolution qui a mis fin à un système de premiers ministres héréditaires en 1951 mais qui n’a pas pour autant débouché sur la démocratie. Celle-ci, au Népal, est encore récente et bien hésitante.

Rastriya Prajatantra Diwas (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस), la Journée nationale de la démocratie est célébrée à Tundikhel, dans le centre de Kathmandou, par un défilé militaire en présence des hauts responsables gouvernementaux et par des spectacles culturels. C’est un jour férié et chômé au Népal.

Cette Journée de la démocratie est présentée comme l’anniversaire de « l'entrée du Népal dans le monde moderne ». En 1951, un soulèvement populaire mettait fin à la dynastie des Rana qui régnaient sur le Népal depuis 1847. Les Rana formaient un clan qui a monopolisé le pouvoir pendant plus d’un siècle avec le soutien des Anglais. Les rois du Népal avaient alors perdu tout pouvoir et étaient relégués à une fonction de représentation. Le chef du gouvernement portant le titre de rana était toujours un membre du clan issu de la famille râjput Shumsher, lesquels se cooptaient de manière à perpétuer leur pouvoir. Ce siècle des Rana est vu comme une période sombre dans l’histoire du Népal.

Quand en 1947, les Britanniques se sont retirés de l’Inde (devenue indépendante le 15 août), cette oligarchie a perdu son principal soutien extérieur. Le Parti du Congrès indien n’a eu de cesse que de les chasser du pouvoir en provoquant une révolution en 1950. C’est avec son soutien que le roi Tribhuvan du Népal a finalement mis fin à leur pouvoir en janvier 1951. La primauté de la monarchie a été rétablie, tandis que le Congrès népalais obtenait la promesse que des représentants populaires élus seraient intégrés au nouveau gouvernement. C’est cet anniversaire que l’on célèbre chaque année au Népal par ce Jour de la démocratie.

Cela dit, cette révolution n’a pas pour autant instauré la démocratie. Loin de là, Il faudra attendre 1959 pour que le Népal connaissances ses premières élections parlementaires qui déboucheront sur un régime contesté par l’opposition. Dès 1960, le Népal connaît un retour à une monarchie absolue (celle du roi cette fois), qui a duré jusqu’en 1990, laissant la place à une monarchie constitutionnelle très chaotique, avec une alternance de régimes autoritaires et de crises gouvernementales sur fond de guérilla maoïste. Le Parlement a été suspendu encore une fois de 2002 à 2006. En 2008, le Népal est finalement devenu la République démocratique fédérale du Népal sans pour autant échapper l’instabilité gouvernementale. Si le régime actuel s’apparente à la démocratie, celle-ci a très peu existé depuis la révolution de 1951 que l’on commémore aujourd’hui.

Cette Journée nationale de la démocratie est célébrée chaque 7 Falgun, le septième jour du onzième mois de l’année du calendrier népalais, lequel débute à la mi-février pour se terminer à la mi-mars, soit le 19 février. En vérité, les autorités ont prévu trois jours de célébration, les 6, 7 et 8 du mois de Falgun, cette année 2079. En effet, le calendrier népalais a débuté en 57 avant J.-C., si bien que pour encore deux mois, nous sommes en 2079.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 février 2023

18 février : l'Algérie célèbre ses martyrs pour conforter son régime

La Guerre d’indépendance est au cœur de l’identité nationale algérienne. La Journée nationale du Chahid (combattant mort durant le conflit) en est l’une des principales manifestations. Mais aujourd’hui, la jeunesse qui aspire à un nouveau régime, n’y attache plus la même importance.

L’Algérie rend hommage aux combattants morts durant la guerre d’indépendance, les chahids (ou chouhada). Ce conflit est au cœur de l’identité nationale algérienne. La Journée nationale du Chahid (يوم الشهيد) en est l’une des principales manifestations. Mais aujourd’hui, la jeunesse qui aspire à un nouveau régime, n’y attache plus la même importance.

Cette Journée du Chahid n’a été instaurée qu’en 1992. La date du 18 février fait référence à la création le 18 février 1947 de l'Organisation spéciale (OS), une organisation militaire clandestine, bras armé du MPLA, le mouvement de Messali Hadj. Ce personnage a été longtemps occulté par l’histoire officielle mais l’OS appartient pleinement à la mythologie de la Guerre d’indépendance. En 1947, le FLN n’avait pas encore été fondé. La date de la création de l’OS est certainement approximative, mais le 18 février a l’avantage de rappeler une autre date celle du 18 février 1957, le jour où la « question algérienne » était présentée devant l’Assemblée générale des Nations unies. À partir de cet autre 18 février, le conflit algérien n’a plus été un seul problème intérieur français mais une affaire relevant du droit international. En effet, la Guerre d’Algérie n’a pas été qu’un conflit de terrain, elle a aussi été une guerre diplomatique, menée de main de maître par les nationalistes algériens.

Cela dit, le pays est indépendant depuis le 5 juillet 1962 et la Journée du Chahid n’a été inventée que trente ans plus tard, à usage interne. À l’époque, il s’agissait de légitimer un régime mis à mal par les assauts des islamistes qui ont fait régner la terreur pendant une décennie en Algérie. Aujourd’hui encore, cette commémoration a pour mission de conforter un gouvernement à bout de souffle qui a été vivement contesté par le Hirak (les manifestations populaires qui ont secoué le pays à partir 22 février 2019) et qui a pris un tour très répressif depuis quelques mois.

Faute d’appuyer sa légitimité sur la démocratie, le pouvoir algérien cultive le souvenir de la Guerre d’indépendance. C’est ce conflit qui a permis à un clan de s’imposer à la tête du pays et d’y demeurer jusqu’à aujourd’hui. Avec le temps, il est de plus en plus difficile de jouer sur la corde du combat anticolonialiste. Depuis la mort du général Ahmed Saïd, en décembre 2019, le chef d’État-Major de l’armée qui lui a succédé est trop jeune pour avoir participé à la guerre de libération. Il en est de même du président Tebboune en poste depuis novembre de la même année. Tous deux, néanmoins, ont la Guerre d’indépendance comme héritage politique, faute de pouvoir appuyer leur mandat sur la volonté du peuple.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 février 2023

Mise à jour 2024 : À Paris, le préfet de police a interdit l’ensemble des manifestations prévues ce dimanche 18 février, les unes en commémoration du Jour du Chahid, les autres, en lien avec le Hirak. En effet, ce week-end marquait aussi le cinquième anniversaire du Hirak, mouvement de contestation populaire qui avait débuté le 22 février 2019, pour s’opposer à l’élection pour un cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika, lequel fut poussé à démissionner. Des rassemblements de l’opposition algérienne étaient prévus à Paris à cette occasion. Le risque était des affrontement avec les soutiens du régime algérien qui appelaient à célébraient les chahids dans les rues de Paris.

Sur l’Algérie lire aussi : Géopolitique de l’Algérie par Kader A. Abderrahim

Dans une école d’Alger

Une grande opération de nettoyage du littoral, un 18 février, peut aussi être un hommage aux chouhada

17 février : le Kosovo, État adolescent, fête ses 15 ans

Le Kosovo fête ses quinze ans et son indépendance n’est pas encore unanimement admise. En 2023, seuls les deux tiers des États dans le monde reconnaissaient ce pays de 2 millions d’habitants. L’Histoire en avait fait une province de la Serbie alors que sa population actuelle (90 % d’Albanais) aurait pu le faire rattacher à l’Albanie. Finalement, le 17 février 2008, c’est son indépendance qui a été proclamée.

Le Kosovo fête ses quinze ans et son indépendance n’est pas encore unanimement admise. En 2023, seuls les deux tiers des États dans le monde reconnaissaient ce pays de 2 millions d’habitants. L’Histoire avait fait de ce territoire une province de la Serbie alors que sa population actuelle (90 % d’Albanais) aurait pu le faire rattacher à l’Albanie.

Dans la Yougoslavie communiste, le Kosovo avait un statut de province autonome du fait de la présence déjà très forte d’Albanais, les populations serbes ayant migré vers le nord, au cours des siècles. Aujourd’hui, sur les 120 000 Serbes vivant encore au Kosovo, seules 40 000 personnes, établies à la frontière nord, rejettent leur statut de citoyen de la république du Kosovo, un État né le 17 février 2008 sous les parrainages de l’ONU et de l’OTAN. La vie politique de ce petit pays, sapée par la corruption des élites, a longtemps été très chaotique. En 2018, pour son dixième anniversaire, le pays s’est offert une armée. Avec l’arrivée au pouvoir d’Albin Kurti, comme premier ministre en mars 2021, le gouvernement s’est attaqué sérieusement à la corruption et la situation s’est stabilisée hormis les relations de la minorité serbe avec Prishtina.

Ce Jour de l'Indépendance (Dita e Pavarësisë) est la fête nationale du Kosovo.

Le 17 février 2008, l'Assemblée de la République du Kosovo votait à l’unanimité des présents, la déclaration d'indépendance de la République du Kosovo. 109 députés ont participé au vote sur un total de 120, mais aucun député serbe n'a participé à cette session. Le Kosovo a été immédiatement reconnu par de nombreux pays du monde. Le premier a été l'Afghanistan, suivi du Costa Rica, de l'Albanie, du Royaume-Uni, des États-Unis, de la France… En octobre 2008, la Serbie a demandé un avis consultatif à la Cour internationale de justice, qui a conclu le 22 juillet 2010 que la déclaration d'indépendance du Kosovo ne violait pas le droit international.

Le pays n’est pourtant reconnu ni par la Serbie ni par la Russie. Cette dernière s’est toutefois servie de cet exemple pour reconnaître de manière unilatérale des républiques d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud ainsi que les deux républiques fantoches du Donbass. Au sein de l’UE, la résistance à reconnaitre le Kosovo de la part de pays comme l’Espagne, la Grèce, la Slovaquie, Chypre et la Roumanie, tient bien plus à des considérations géopolitiques internes qui leur sont propres qu’à un examen de la situation. À ce jour, sur les 193 membres souverains des Nations unies, 136 ont reconnu l'indépendance du Kosovo, 44 pays sont contre et 13 autres se sont abstenus.

Le 17 février 2008, l'hymne du Kosovo, composé par Mendi Mengjiçi, a été chanté pour la première fois lors de la séance de proclamation de l'indépendance du Kosovo. Quant au drapeau national, ses étoiles blanches symbolisent les différentes communautés vivant au Kosovo, la carte jaune évoque les richesses du Kosovo, tandis que la couleur bleue symbolise l'Europe.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 16 février 2023

16 février : les Arméniens fêtent saint Vartan Mamikonian, héros national

Chaque année, le jeudi qui précède le début du Carême, l’Église apostolique arménienne célèbre la fête de Vardanantz. Cette fête rappelle une bataille décisive qui eut lieu au Ve siècle, contre les Perses.

Chaque année, le jeudi qui précède le début du Carême, l’Église apostolique arménienne célèbre la fête de Vardanantz (Վարդանանց).

Cette fête rappelle une bataille décisive qui eut lieu au Ve siècle. Quelques années auparavant, en 428, l’Arménie était tombé sous la domination de la Perse dirigée par la dynastie Sassanide. En 449, Yazdgard II, le roi de Perse, décide d’imposer sa religion à tous ses sujets, autrement dit d’imposer le zoroastrisme. Or l’Arménie est un pays chrétien depuis le début du Ive siècle, c’est même le premier pays au monde à avoir embrassé cette religion nouvelle de manière officielle. Après s’être réunis, les seigneurs arméniens décident de ne pas renier leur foi. Pour les Perses, il s’agissait de détourner les Arméniens de l’influence de Constantinople où le christianisme a déjà pris pied. En 451, le roi des Perses engage donc son armée contre celle qui a été levée par les grandes familles arméniennes et dont Vartan Mamikonian a pris la tête. Lui-même, sept grands seigneurs et un millier de soldats arméniens sont tués dans la bataille qui eut lieu le 26 mai 451 sur le champ d’Avaraïr, dans les plaines de Vaspouragan. Les Arméniens ont été écrasés par une armée de 200 000 hommes, les Byzantins appelés à l’aide sont arrivés trop tard. Mais leur résistance héroïque va dissuader les Sassanides de chercher à les convertir. Par le traité de Nvarsak, en 484, les Arméniens ont fini par obtenir officiellement la liberté de culte.

Vartan Mamikonian a été canonisé par l’Église apostolique arménienne. Laquelle considère que grâce au martyre des saints Vardanank les Arméniens ont pu échapper à leur assimilation. Cette célébration des Vardanants est ainsi autant une fête religieuse qu’une commémoration nationale.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 16 février 2023

Image pieuse du XIXe siècle

17 février : Giordano Bruno, le philosophe brûlé par l’Église et qui n’a jamais été réhabilité

Chaque 17 février, une foule se rassemble sur une petite place du centre historique de Rome, le Campo de 'Fiori pour rendre hommage à un philosophe napolitain, Giordano Bruno, qui a été brûlé vif pour hérésie, à cet endroit, le 17 février 1600 sur ordre de la Sainte Inquisition.

Chaque 17 février, une foule se rassemble sur une petite place du centre historique de Rome, le Campo de 'Fiori à deux pas du palais Farnèse. Chacun vient pour déposer des couronnes, des poèmes et des bougies au pied de la statue d’un homme de bronze sous son capuchon de moine. L'homme que l’on honore est le philosophe napolitain Giordano Bruno. Il a été brûlé vif pour hérésie, à cet endroit, le 17 février 1600 sur ordre de la Sainte Inquisition. Le tribunal de l’Église lui reprochait ses livres dans lesquels il prônait la cosmologie héliocentrique de Copernic et affirmait que l'univers était infini et contenait plusieurs autres mondes. Seize ans plus tard, la même accusation sera portée contre Galilée, mais ce dernier se rétractera pour avoir la vie sauve. Bruno, lui, ira jusqu’au bout de ses convictions.

Le Vatican a fini par gracier Galilée, en 1992. Giordanno Bruno ne le sera pas en dépit de demandes répétées à l’approche du 400e anniversaire de son supplice. C’est le 4 février 2000, que le cardinal Poupard communique finalement la réponse du Vatican : certes, le Vatican regrette la violence employée pour faire taire le philosophe mais celui-ci ne peut en aucun cas être réhabilité, comme le furent Galilée ou Jean Hus. Selon le Vatican, les études menées sur la pensée de Giordano Bruno « ont mis en évidence qu'elle était substantiellement étrangère au message chrétien ». Au XXIe siècle, le philosophe brûlé par l’Église, il y a 423 ans, demeure dangereux pour sa trop grande liberté de pensée.

« (…) ce n'est pas hors de nous qu'il faut chercher la divinité, puisqu'elle est à nos côtés, ou plutôt en notre for intérieur, plus intimement en nous que nous ne sommes en nous-mêmes. » (Giordano Bruno, Le Banquet des cendres).

Giordano Bruno avait parcouru l’Europe pour répandre ses idées. Tous les deux ans, il a dû changer de pays pour éviter l’arrestation. Quitte à mourir pour ses idées, il a préféré que cela se passe à Rome, au cœur même du pouvoir de l’Église.

Au milieu du XIXe siècle, Giordano Bruno est devenu une sorte de héros pour les anticléricaux, tout particulièrement en Italie, dans le contexte de l'unification de la péninsule à laquelle les États de l'Église faisaient obstacle. En 1889, une statue a été érigée Campo dei Fiori, à l’endroit même de son bûché, à deux pas du Vatican. On doit la statue au sculpteur Ettore Ferrari, un franc-maçon notoire et militant laïque qui, à la fin de sa vie, sera violemment attaqué par les sbires de Mussolini.

Le philosophe, un peu oublié aujourd’hui, a eu une grande notoriété, également en France à la fin du XIXe siècle, au moment où une partie des Français cherchaient à échapper à la tutelle morale de la religion. C’est en hommage au penseur italien, qu’ Augustine Fouillée-Tuilerie, l'auteure du Tour de France par deux enfants, célèbre manuel de lecture des écoles laïques de la IIIe République, avait signé cet ouvrage paru en 1877 du pseudonyme « G. Bruno ».

”Maiori forsan cum peur sententiam in me fertis quam ego accipiam": "Peut-être tremblez-vous plus en prononçant cette phrase contre moi que moi en l'écoutant". Ce sont les derniers mots de Giordano Bruno, après avoir entendu la sentence de la Sainte Inquisition.

Chaque année, le 17. février à 17h, un hommage lui est rendu sur le Campo de 'Fiori, à Rome.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 16 février 2023

Le Campo dei Fiori, le 17 février

Le Campo dei Fiori, jour de marché

16 février : la fête nationale de la Lituanie

La Lituanie fête son indépendance, pas celle du 11 mars 1990 quand le pays s’est séparé de l’URSS, mais celle du 16 février 1918 quand le pays a échappé à l’emprise russe. Le nom officiel de cette ce jour férié est Restauration de l’État lituanien. Les puristes parlent d’une renaissance de la Lituanie…

La Lituanie fête son indépendance, pas celle du 11 mars 1990 quand le pays s’est séparé de l’URSS, mais celle du 16 février 1918 quand le pays a échappé à l’emprise russe. Le nom officiel de ce jour férié est L’anniversaire de la restauration de l’État lituanien (Lietuvos valstybės atkūrimo diena). La Lituanie est le seul pays balte à pouvoir affirmer cela car il a existé, jadis, un État Lituanien médiéval, apparu en 1253 qui dura jusqu’en 1385. Plus tard, la Lituanie et la Pologne ont vécu en symbiose, formant un État commun durant plusieurs siècles. Elles ont disparu ensemble, en 1795, et ont recouvré leur indépendance la même année, en 1918. Pour la Lituanie, l’indépendance a été reconnue par la Russie le 16 février 1920 (deux ans après sa proclamation) mais sera anéantie le 15 juin 1940 par l’armée soviétique qui occupera le pays et y demeurera pendant 50 ans (jusqu’en 1990).

Chaque 16 février, après un hissé de drapeau, un défilé de jeunes est organisé dans la capitale. Tout le monde est invité à le rejoindre à 10 heures sur la place de la Cathédrale de Vilnius. Les jeunes marchent ensuite jusqu’au cimetière Rasų, où ils rendent hommage à la mémoire des signataires en lisant l’Acte d’indépendance de 1918. Un autre événement traditionnel a lieu dans la rue Pilies devant la Maison des signataires. En soirée (dès 17 heures) il y aura des bûchers de la liberté sur l’avenue Gedimino à Vilnius. Ils sont allumés très officiellement par des personnes désignées comme méritantes aux yeux des autorités.

C’est aussi symboliquement, un 16 février, en 1949, que divers mouvements de résistance à l’occupation soviétique se sont rassemblés sous la conduite du général Jonas Žemaitis. Ce chef de la résistance lituanienne œuvrera dans la clandestinité jusqu’à son arrestation en 1953, suite à une trahison. Il sera condamné à mort et exécuté le 26 novembre 1954 à la prison de Boutyrka, à Moscou. Les discours officiels du 16 février lui font toujours une petite place.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

16 février : la deuxième journée de l’unité en Ukraine

Il y a un an, en 2022, le président Zélensky décrétait le 16 février jour férié. Ce nouveau Jour de l’unité était destiné à rassembler et à mobiliser la population ukrainienne face à une agression militaire russe qui s’avérait imminente. Cette année, la deuxième édition de cette journée se déroule sur fond d’annonce d’une nouvelle offensive russe, massive cette fois.

Il y a un an, en 2022, le président Zélensky décrétait le 16 février jour férié. Ce nouveau Jour de l’unité (День єднання) avait été annoncé deux jours plus tôt. La date n’avait pas été choisie au hasard, selon les renseignements américains, c’était celle d’une probable attaque massive de la Russie contre l’Ukraine. En dépit, de la concentration de troupes russes aux abords de la frontière ukrainienne, en particulier au nord de Kyiv, les observateurs européens ne croyaient pas à cette offensive. Le ministère russe de la Défense démentait toute intention belliqueuse et annonçait même, le 15 février, la fin de l’exercice militaire et un début de retour. L’inquiétude grandissait néanmoins en Ukraine. Afin de diminuer la pression psychologique, maintenue par des informations alarmistes, Volodymyr Zélensky a voulu offrir aux Ukrainiens une journée de détente, de rassemblement patriotique et de mobilisation face au danger. Ce fut cette journée du 16 février dont une seconde édition a été annoncée pour 2023. La guerre n’est pas terminée, loin de-là, une nouvelle offensive massive est même annoncée de la part des Russes, dans les prochains jours…

Le 16 février 2022, le drapeau ukrainien bleu et jaune était hissé sur tous les bâtiments publics, la population était invitée à arborer un ruban aux couleurs nationales lors de manifestations publiques. À 10h, dans toute l’Ukraine, hormis les régions déjà occupées par les Russes, on a chanté l’hymne national. Une prière collective avait leu dans la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, le lieu le plus sacré de cette conscience nationale.

Finalement, on le sait, l’agression russe a bien eu lieu, la date choisie, on aurait pu le deviner, la décision a été prise par le dictateur Poutine le 23 février, une date très symbolique et très militariste, pour les Russes. L’offensive a débuté dans la nuit du 23 au 24 février.

Un an après, le Jour de l’unité de l’Ukraine est à nouveau célébré bien que la loi martiale ait supprimé tous les jours fériés, le pays étant en guerre. L’esprit y sera tout de même. La Russie s’est embourbée dans une guerre désastreuse, d’abord pour elle-même. L’Ukraine n’a pas cédé, l’esprit du 16 février a joué à fond au-delà de toute attente. Ce pays, autrefois politiquement très divisé, s’est rassemblé. Les Ukrainiens ont su tenir tête à un agresseur russe qui a largement surestimé ses forces et la capacité du «peuple frère » à résister.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 février 2023

Тільки разом ми єдині. Разом до перемоги (seulement uni. Uni vers la victoire)

Le 16 février 2022

15 février : enrôlement patriotique à Singapour pour la défense totale du pays

Chaque 15 février, la cité-État de Singapour mobilise la société tout entière pour organiser la défense du pays en cas d’attaque. C’est la Journée nationale de la Défense totale, sur le modèle de la Suisse, la Suède ou la Finlande. Les Singapouriens sont invités à se tenir prêts face à tous les dangers qui peuvent menacer leur pays.

Chaque 15 février, la cité-État de Singapour mobilise la société tout entière pour organiser la défense du pays en cas d’attaque. C’est la Journée nationale de la Défense totale (National Total Defence Day), l’agression de l’Ukraine et la mobilisation de sa population face à l’ennemi russe ont donné des arguments aux Singapouriens qui s’organisent en ce sens depuis des décennies selon un concept inspiré de la Suisse mais aussi de la Suède et de la Finlande, deux petites nations mobilisées contre le danger russe.

La date choisie pour cette mobilisation de la société tout entière est l’anniversaire de la chute de Singapour, le 15 février 1942. Ce jour-là, la principale base militaire britannique en Extrême-Orient, est tombée aux mains des Japonais, en moins d’une semaine de combats. Winston Churchill avait alors déploré la pire reddition de toute l’histoire militaire britannique. La prise de ce qu’ils considéraient comme une forteresse imprenable avait traumatisé les Anglais, fondateurs de la ville, mais aussi les populations locales qui s’en sont souvenues.

En 1965, Singapour s’est séparé de la Malaisie pour devenir un État indépendant. En 1967, la mobilisation de tous les hommes valides de 16 ans et plus a été mis en place. C’est le 22 janvier 1984, Total Defence a été déclarée comme la stratégie de défense de Singapour. Celle-ci se compose de cinq axes : militaire, civil, économique, social et psychologique. En 2019, la défense numérique a été ajoutée comme sixième un élément. Aujourd’hui, il est même question d'ajouter le climat comme septième élément, en tenant compte de la vulnérabilité de Singapour au changement climatique. L’idée est qu’une défense militaire performante ne suffit pas, il faut aussi s’assurer que le pays agressé puisse continuer à vivre à peu près normalement, que ses communications soient protégées, que les entreprises soient toutes mobilisées, tout comme l’ensemble de la population. Pour cela, c’est l’aspect psychologique qui est important : les écoles doivent former des citoyens fiers d’être singapourien et prêts à défendre leur pays. Chaque 15 février, les écoles, lycées et universités sont totalement mobilisés pour cette pédagogie patriotique. La thématique occupe généralement toute une semaine de cours.

Total Defence (TD) ne concerne pas qu’une agression militaire potentielle, même si la Chine fait peur à Singapour, ville a majorité chinoise, surtout depuis la mise au pas de Hong-Kong et les menaces pesant sur Taïwan. Le dispositif a aussi permis de traverser les épidémies de SRAS et de covid-19, le terrorisme, les chocs économiques, notamment celui de 2008…

Le 15 février 1967, pour le 25e anniversaire de la prise de Singapour par les Japonais, l’année où le pays a commencé à mobiliser sa population en vue de la TD, le président Lee Kuan Yew avait inauguré le Civilian War Memorial, construit dans le War Memorial Park à Beach Road. Les quatre colonnes du monument représentent symboliquement les quatre populations principales de Singapour, à savoir les Chinois, les Malais, les Indiens et les Eurasiens. Il fut construit avec une partie de l'indemnisation de 50 millions de dollars singapouriens versée par le gouvernement japonais en octobre 1966. Chaque 15 février, une cérémonie du souvenir y est organisée.

La première Journée nationale de la défense totale (TDD) a été célébrée le 15 février 1998. Cette année, c’est donc la 25e édition. Elle a pour thème : "Ensemble, nous gardons Singapour fort ».

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 14 février 2023

Le logo officiel

14 février : la Saint-Valentin, une fête mondialisée décriée ou célébrée, selon les pays

Cette fête des amoureux est franchement ringarde en Occident, sauf aux États-Unis où elle reste très populaire. Dans le reste du monde, elle est au contraire perçue comme un symbole des coutumes occidentales qui fascinent les uns et que d’autres rejettent avec vigueur. La Saint-Valentin et son décorum très kitsch connaissent un grand succès en Chine et au Japon, elle est interdite en Iran, mal vue en Inde ou en Arabie…

La Saint-Valentin, cette fête des amoureux est franchement ringarde en Occident où elle n’est plus guère fêtée aujourd’hui, sauf aux États-Unis où elle reste très populaire. Dans le reste du monde, sans doute en raison de son succès dans le monde anglo-saxon, elle est au contraire perçue comme un symbole des coutumes occidentales qui fascinent les uns et que d’autres rejettent avec vigueur.

En Chine, les jeunes générations ont largement adopté cette fête qui éclipse aujourd’hui la traditionnelle Qīxī qui, cette année, tombera le 22 août et que les autorités tentent en vain de promouvoir. En Chine, beaucoup de couples se marient encore jour de la Saint-Valentin, comme aux Philippines où certaines localités offrent des cérémonies de masse sans frais. Partout en Asie de l’Est, le prix des roses rouges explose ce jour-là. À Singapour, on dépense beaucoup en cadeaux entre amoureux.

Au Japon, la Saint-Valentin connaît un grand succès depuis les années 1960. Ce jour-là, ce sont les femmes qui offrent des chocolats aux hommes, giri-choco pour les amis ou les collègues de travail (là il s’agit de bien calculer le poids de chocolat à distribuer à chacun, pour ne froisser personne) , honmei-choco pour leur amoureux, assortis parfois d’un cadeau plus personnel comme une cravate. Le 14 mars, Jour blanc, les hommes feront un cadeau en retour à leur dulcinée ou, par obligation, à leur collège de travail comme celles-ci ont fait le 14 février. Les chocolatiers japonais réalisent la moitié de leurs ventes annuelles à cette période de l'année. Les Coréens ont adopté les mêmes traditions.

La Saint-Valentin, toutefois, n’est pas acceptée partout. Dans le monde musulman, cette fête, jugée décadente, est plutôt mal vue, comme en Malaisie voire quasiment prohibée. En Arabie saoudite, aux alentours du 14 février, la police religieuse pourchassait toute décoration rouge dans les vitrines de magasins, les emballages cadeaux à motifs de cœurs sont également interdits. Jusque vers 2018, il n’était pas question, le 14 février, pour les fleuristes de vendre des roses rouges. Du coup, elles se négociaient sous le manteau quatre ou cinq fois leur prix. Finalement, face à la déferlante de tout un commerce parallèle, les autorités saoudiennes ont lâché du lest depuis 4 ou 5 ans.

En Iran, c’est l’inverse, la Saint-Valentin selon le kitsch américain a été longtemps tolérée dans les vitrines des magasins. Depuis 2018, la vente de tout ce qui à trait à la Saint-Valentin est interdit. Pour la jeunesse des classes moyennes et aisées, la journée malgré tout est l’occasion de sortir en couple, de préférence dans des soirées privées, car ni les bars ni les boîtes de nuit ne sont mixtes en Iran. Les autorités cherchent à contrecarrer cette fête occidentale par la promotion d’une célébration d’origine zoroastrienne : Sepandārmazgān (سپندارمذگان ), le 24 février, mais sans grand succès. Au Pakistan, la Saint-Valentin, apparue dans les années 1990 , a été également interdite récemment. Au Kazakhstan, on cherche à promouvoir une alternative, le 15 avril.

En revanche, la Saint-Valentin est de retour à Mossoul. Interdite durant l’occupation de la ville par le groupe État islamique (EI), la fête des amoureux a pris possession des rues de Mossoul, l’ex-capitale irakienne de l’organisation djihadiste. À Bagdad, la ville et les magasins se parent de rouge. Même chose au Caire où les magasins arborent des ours en peluche de couleur rouge chaque 14 février.

En Inde, au contraire, la Saint-Valentin est vue comme une importation coloniale, contraire à l’identité indienne. Il y a quelques semaines, l'Animal Welfare Board of India avait invité à observer le 14 février comme le Cow Hug Day (Jour du calin avec une vache), censé être plus conforme à la tradition védique. Devant les moqueries que cette initiative a provoqué, le gouvernement indien y a finalement renoncé, il y a quelques jours. Une alternative indienne est proposée le 8 février.

La Saint-Valentin a des concurrents locaux : en Espagne, la Sant-Jordi, le 23 avril ; en Arménie, le 15 février ; au pays de Galles, le 25 Janvier ; en Colombie, le 19 septembre ; au Brésil, c’est le 12 Juin, veille de la Saint-Antoine, saint protecteur des amoureux car la Saint-Valentin, tombe souvent en période de carnaval…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 13 février 2023

Au Caire

13 février : comment faire cesser le traditionnel rassemblement néonazi de Dresde ?

La commémoration des bombardements de Dresde (Allemagne) tourne chaque année à l’affrontement entre l’extrême droite néonazie qui tente d’instrumentaliser cette journée et la population mobilisée contre les extrémistes en formant une chaîne humaine.

La commémoration des bombardements de Dresde (Allemagne) tourne chaque année à l’affrontement entre l’extrême droite néonazie qui tente d’instrumentaliser cette journée et une autre partie de la population mobilisée contre les extrémistes en formant une chaîne humaine. Plusieurs milliers de policiers sont mobilisés pour éviter les affrontements dans une région où l’extrême droite représente un bon quart de l’électorat.

Traditionnellement, le maire de la ville dépose des roses blanches sur le site commémoratif de l'Altmarkt, au cœur de la ville de Dresde, mais cette année, le site est en travaux. Il ne sera pas non plus accessible aux représentants de l’extrême droite, le AfD qui avait pris l’habitude d’organiser elle aussi une cérémonie ainsi qu’une marche rassemblant des néo-nazis venus de toute l’Europe pour l’occasion. Pour contrecarrer cette manifestation, quelque 20 000 habitants de Dresde organisent une chaîne humaine dans toute la ville. Elle fait sa jonction à 18h sur le Neumarkt, en présence du maire, Dirk Hilbert (CDU). Les cloches de Dresde sonnent alors quelques minutes en mémoire des morts et en rappel aux vivants. Chaque année, la police est sur les dents pour éviter les affrontements entre les néonazis venus pour leur marche et Dresden Nazifrei, une association d’extrême gauche qui s’y oppose. Cette année, c’est une association au spectre politique beaucoup plus large qui a pris les devants : Dresden Resist, regroupant une large société civile, de l'extrême gauche au centre de la société, en passant par le SPD, les Verts, le Parti pirate… pour contrer les manifestations de force de l’extrême droite. La chaîne humaine, introduite par maire Helma Orosz (CDU), il y a de nombreuses années, n’est plus adaptée face à la violence politique.

Cette tension politique éclipse les 25 000 victimes de la « tempête de feu », trois jours de bombardement au phosphore (du 13 au 15 février 1945) sur Dresde, la Florence allemande, dont il ne restera plus que ruines. Après ceux d’Hiroshima et de Nagasaki, il s’agit du bombardement aérien le plus meurtrier de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, Dresde n’était pas un objectif stratégique majeur et, en février 1945, l’Allemagne était déjà à genoux. Un demi-siècle plus tard, les Anglais et les Américains ont finalement prononcé des excuses pour tant de victimes civiles inutiles. Mais, comme il s’agissait de punir un pays et un peuple à l’origine de plusieurs millions de morts en Europe, l’histoire a finalement relégué ce drame au rang de simple épisode de la guerre.

Avec moins de victimes, ce fut aussi le sort de Varsovie, Rotterdam, Londres, Coventry… autant de villes bombardées par la Luftwaffe (l'armée de l'air allemande) qui fut à l’origine, ne l’oublions pas, de la stratégie consistant à s’en prendre au cœur des villes pour déstabiliser l’ennemi. Cette année, Kevin Maton, le maire de Coventry ville jumelle de Dresde, est présent aux commémorations.

Le martyre de Dresde est un thème récurrent des discours du parti Alternative pour l’Allemagne (AfD) et du mouvement xénophobe PEGIDA, lesquels affirment régulièrement qu’on aurait caché le nombre réel des victimes en avançant des chiffres fantaisistes allant de 100 000 à 250 000 morts... Ce parti d’extrême droite a connu de gros succès lors des élections régionales de l’automne 2019 en Saxe (27,5 %) dont Dresde est la capitale.

Le parcours commémoratif de cette année 2023 commence à 18h15 au mémorial de la destruction de l'ancienne synagogue et de la Shoah à Hasenberg, en face de la nouvelle synagogue. Il mène ensuite à la sculpture du Grand Homme en deuil, le morceau de débris du dôme de la Frauenkirche du côté nord, puis du côté sud-est de l'Altmarkt près du mémorial des victimes des raids aériens sur Dresde les 13 et 14 février 1945 à la Kreuzkirche au monument et mémorial puis à l'espace de réflexion pour la Sophienkirche et enfin à la Frauenkirche.

Enfin, pour ce qui restent chez eux, le traditionnel concert de l'Orchestre philharmonique de Dresde pour commémorer la destruction de la ville est diffusé en direct par Sachsen Fernsehen à partir de 18h30 et plus tard sur Radio Dresden. Cette année, l’orchestre d'État de Saxe, dirigé par Philippe Herreweghe, joue la Messe monumentale en si mineur de Jean-Sébastien Bach.

Dresde est considérée comme un symbole des horreurs de la guerre moderne. Mais l'avenir de la commémoration des raids aériens dévastateurs des 13 et 14 février 1945 est contesté. Les traditionalistes veulent continuer à commémorer les victimes. D’autres veulent faire de Dresde une ville de paix. Mais aujourd’hui, est-il possible de parler du 13 février 1945 dans ce présent sans parler de la guerre en Ukraine ?

Quelques images d’époque

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 11 février 2023