L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

6 juillet : la Lituanie fête le fondateur de l'État

Cette fête célèbre le couronnement de Mindaugas en 1253, le premier roi de Lituanie et le seul roi de l'histoire du pays. La date de son couronnement est incertaine, mais il a bien fallu en trouver une quand cette fête nationale a été instaurée en 1991…

Cette fête du 6 juillet célèbre le couronnement de Mindaugas en 1253, le premier roi de Lituanie et qui est resté le seul et unique roi de l'histoire du pays. La date de son couronnement est incertaine, mais il a bien fallu en trouver une (un peu au hasard) quand cette fête nationale a été instaurée en 1991, peu après la seconde indépendance du pays.

Mindaugas (ou Mendog) est considéré comme le fondateur de l’État lituanien, sous forme d’un grand-duché que son premier monarque a encouragé à se convertir au catholicisme en se faisant lui-même baptiser en 1250, avant de se faire couronner roi, trois ans plus tard.

Dans toutes les villes du pays, les Lituaniens chantent chaque 6 juillet l'hymne national à 21 heures précisément. La tradition est récente (2009) mais déjà bien établie. Ce Jour de l’État lituanien (Valstybės diena) est un jour férié.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 5 juillet 2023

4 juillet : le Rwanda célèbre sa libération et son régime politique

Au Rwanda, c’est Kwibohora (le jour de la libération) qui commémore la fin du génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis et le début d’une nouvelle ère de réconciliation. La fête célèbre avant tout la prise du pouvoir du FPR (Front Patriotique Rwandais), en particulier celle de son leader, Paul Kagame.

Au Rwanda, c’est Kwibohora (le jour de la libération). Ce jour commémore la fin du génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis et le début d’une nouvelle ère de réconciliation, d’union et de développement. La fête célèbre avant tout la prise du pouvoir du FPR (Front Patriotique Rwandais), en particulier celle de son leader, Paul Kagamé, devenu le président du pays. Ce fut l’aboutissement de près de quatre années de lutte de l’Armée patriotique rwandaise (APR), la branche armée du parti, pour prendre le contrôle du pays et, en même temps, arrêter le génocide qui a causé un million de morts entre le 7 avril et le 17 juillet 1994. Le 4 juillet (1994), correspond à la prise de Kigali, la capitale, par les forces rebelles. Le génocide a duré jusqu’au 17 juillet.

Un lieu de mémoire commémore ces années de combat : le National Liberation Park Museum, situé à Mulindi qui fut la capitale officielle des rebelles à partir de l’offensive 1993. Ce jour férié qui célèbre le régime de Kagamé a tendance, depuis son arrivée au pouvoir, à éclipser l’anniversaire de l’indépendance qui a lieu quatre jours plus tôt, le 1er juillet (1962).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 3 juillet 2021

1er juillet : les québécois déménagent le jour de la fête du Canada

C’est la journée où beaucoup de locataires québécois déménagent. On estime que 200 à 250 000 familles changent de domicile le même jour, le phénomène est unique au monde. La raison est qu'au Québec les baux expirent généralement le 30 juin…

Le 1er juillet est la journée où beaucoup de locataires québécois déménagent. On estime que 200 à 250 000 familles changent de domicile le même jour, le phénomène est unique au monde. La raison est qu'au Québec les baux expirent généralement le 30 juin. Les autres Canadiens y voient un pied de nez au reste du pays qui célèbre la fête nationale chaque 1er juillet. Car longtemps, c’était le 1er mai que l’on déménageait. La loi a changé en 1974 pour repousser d’un mois la fin des baux.

À Montréal, les autorités municipales estiment que dix pour cent des ménages déménageront cette semaine. À l'approche du 1er juillet, de nombreux Québécois consultent frénétiquement les petites annonces dans l'espoir de pouvoir y dénicher leur prochain domicile. Des produits électroniques en fin de vie utile, des vêtements usagés, des jouets ou de la vaisselle, peuvent être déposés sur les trottoirs. Tous les ans, plus de 60 000 tonnes d’articles usagés à Montréal sont abandonnées dans la rue et ne sont pas réutilisées ou recyclés.

Le phénomène est particulièrement important dans les grandes villes comme Québec ou Montréal où le nombre de locataires dépasse les 50 %. Dans ces villes, il est presque impossible de circuler en ville tant les rues sont remplies de déménageurs ce jour-là. Cette tradition du Moving Day est vivace. Cela permet notamment d’éviter le déménagement au milieu de l’année scolaire.

Ce jour est aussi la fête du Canada, laquelle célèbre la promulgation de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 qui a réuni trois colonies britanniques distinctes en un seul pays appelé Canada. Cette fête s'appelait à l'origine la fête du Dominion, mais elle a été rebaptisée en 1982, lorsque la Loi sur le Canada a été adoptée. La fête est, en principe, célébrée dans tout le pays, mais au Québec avec beaucoup moins d’enthousiasme qu’ailleurs.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 juin 2023

30 juin : l'Égypte célèbre le coup d'État de 2013 qui a porté le président Sissi au pouvoir

Le 30 juin est un jour férié qui commémore le coup d'État égyptien de 2013, il y a 10 ans. Il a été créé pour rappeler les manifestations qui ont conduit au renversement du président Mohamed Morsi. Officiellement, ce jour est l’Anniversaire de la révolution du 30 Juin 2013.

Le 30 juin est un jour férié qui commémore le coup d'État égyptien de 2013. Il a été créé pour rappeler les manifestations qui ont conduit au renversement du président Mohamed Morsi. Officiellement, ce jour est l’Anniversaire de la révolution du 30 Juin 2013 (ثورة 30 يونيو في مصر).

Mohamed Morsi avait remporté l'élection présidentielle de 2012, rendue possible par la révolution du 25 janvier 2011. Quelques mois plus tard, il a publié une déclaration constitutionnelle qui lui accordait des pouvoirs illimités. Naturellement, l'opposition a accusé Morsi de restaurer la dictature, ce qui a finalement conduit à des manifestations de masse qui ont eu lieu entre novembre 2012 et juillet 2013. Les manifestations ont atteint leur apogée le 30 juin 2013, soit le premier anniversaire de la victoire de Morsi à la présidentielle du 30 juin 2012. Ce fut la première élection présidentielle démocratique du pays.

Après trois jours de manifestations anti-Morsi, la police, l'armée et la majorité des ministres du gouvernement ont rejoint l'opposition. Morsi a été renversé lors d'un coup d'État mené par le général Abdel Fattah el-Sisi, commandant en chef des forces armées et ministre de la Défense. Le 3 juillet, Morsi a été démis de ses fonctions et emprisonné. À la suite du coup d'État, le président de la Cour constitutionnelle suprême, Adly Mansour, a été nommé président par intérim de l'Égypte. Il ne s'est pas présenté à la présidence lors des élections suivantes, remportées par Sissi. Lequel a instauré à son tour une dictature plus sévère encore puisque de manifester, il n’en est plus du tout question aujourd’hui.

Chaque 30 juin, le président Sissi s'adresse à la nation dans un discours. Aucun discours alternatif n’est plus possible aujourd’hui dans un pays où 65 000 prisonniers politiques croupissent en prison et qui est l’un des cinq pays au monde où le nombre de condamnations à la peine de mort est le plus élevé, en concurrence avec la Chine, l’Arabie saoudite et l’Iran.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 juin 2023

4-5 juin : prière sur le mont Arafat, le deuxième jour du Hadj

Pour les musulmans, c’est le Jour d’Arafat, deuxième jour du hadj, le pèlerinage à La Mecque. C’est un jour de jeûne facultatif pour tous ceux qui ne font pas le pèlerinage.

Pour les musulmans, c’est le Jour d’Arafat ( عرفة ), deuxième jour du hadj, le pèlerinage à La Mecque. C’est un jour de jeûne facultatif pour tous ceux qui ne font pas le pèlerinage. La date peut, toutefois, varier d’un jour ou deux selon la région. Nous sommes le neuvième jour de Dhu al-Hijja, le dernier mois du calendrier islamique.

À La Mecque, des dizaines de milliers de tentes blanches parsèment la plaine d’Arafat pour accueillir les pèlerins qui passent la nuit sur place. Dès l’aube, ils se dirigent vers une colline appelée mont Arafat (mont de la miséricorde) pour y invoquer Allah. Ils y vont y passer la journée à prier tandis que, dans le monde entier, des millions de musulmans vont jeûner. Le jeûne de Arafat est un jeûne surérogatoire, autrement dit, s’il n’est pas une obligation, il est fortement recommandé. En effet, dans un hadith, il est dit que tout musulman qui jeûne le jour de Arafat verra expiés ses péchés de l’année précédente et de l’année en cours.

C’est sur ce mont que le prophète Mahomet a prononcé, selon la tradition islamique, son sermon d’adieu aux musulmans qui l’avaient accompagné lors de son dernier pèlerinage, à la fin de sa vie. En écho à ce sermon, un prêche d’une grande importance est prononcé, en ce jour, à destination de l’ensemble de la communauté musulmane (la Oumma). À l’issue de la journée, les pèlerins doivent refluer sur Muzdalifah pour ramasser des cailloux qui serviront à « lapider » des stèles représentant Satan.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2025

Les pèlerins à l’assaut du mont Arafat, La Mecque (Photo d’Omar Chatriwala)

27 juin : la mémoire des victimes d’une dictature d’extrême droite en Uruguay

Il y a 50 ans, le coup d’État du 27 juin 1973 en Uruguay a été le point de départ d’une dictature de 12 ans. Actuellement en Uruguay, les nostalgiques de la dictature disposent d’appuis à tous les niveaux de l’État et participe à la coalition gouvernementale. La mémoire des victimes de la dictature est très peu prise en charge par les autorités, face à cela les syndicats ont organisé une grève générale ce 27 juin et dans la diaspora on se rassemble, notamment à Paris, place de l’Uruguay, aujourd’hui à 18h.

Face à un président de droite, Luis Lacalle Pou qui préfère tourner la page de la mémoire du coup d’État de 1973, les syndicats ont décrété une grève générale de quatre heures ce 27 juin 2023 pour marquer le 50e anniversaire du coup d'État en Uruguay.

Le même jour, en 1973, le président Juan María Bordaberry avait décrété la dissolution de l'Assemblée, tandis que l'armée était déployée dans Montevideo, la capitale. Ce fut le point de départ d'une dictature civilo-militaire qui dura jusqu'en mars 1985. Aussitôt, les opposants sont arrêtés, torturés, les syndicats et les partis sont réduits au silence. L'Uruguay, comme l’Argentine et le Chili, fera partie du plan Condor, un programme commun d'extermination des opposants qui a fait des milliers de victimes, dont beaucoup de disparus dont on n’a toujours pas retrouvé la trace.

Après le retour de la démocratie en 1985, le Parlement a voté en 1986 la loi d’amnistie qui a scellé l'impunité de la dictature. Il faudra attendre 2005, sous le président de gauche Tabaré Vázquez (2005-2010), pour que l’on entreprenne la recherche des disparus. En 2010, le dictateur Bordaberry a finalement été condamné à 30 ans de prison, sans pour autant être emprisonné car il est mort l’année suivante. En 2012, le président de gauche, José Mujica (2010-2015) a enfin reconnu la responsabilité de l'État pour les crimes commis par la dictature. Son successeur, Tabaré Vázquez (2015-2020) affronte l’armée qui refuse de sanctionner un un ancien officier mis en cause dans l’assassinat sordide d’un opposant pendant la dictature.

Depuis 2020, c’est une coalition de droite qui est au pouvoir et le Luis Lacalle Pou n’a organisé que de très modestes commémorations. À Paris, en revanche, où de nombreux opposants avaient trouvé refuge, un rassemblement a lieu à 18h, place de l’Uruguay (16e arrond.) avec la participation de plusieurs collectifs uruguayens, latino-américains et français qui partagent le refus du terrorisme d'État et de l'impunité de ses crimes. En province, des événements sont également prévus notamment à Grenoble à 19h à la mairie, pour un hommage aux victimes de la dictature.

« Le coup d’État du 27 juin 1973 en Uruguay a été le point de départ d’une dictature de 12 ans. Dans ce petit pays, il y a eu plus de 10 000 prisonniers politiques, systématiquement torturés, 197 disparitions forcées, 122 assassinats politiques et 13 appropriations d’enfants, ainsi que dans les autres pays associés à l’époque par le Plan Condor (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili et Uruguay) sous l’égide des États-Unis. 380 000 Uruguayens ont été contraints à l’exil.

Après le retour de la démocratie et pendant des décennies d’impunité absolue de ces crimes, la ténacité des victimes et de leurs proches a maintenu vivante l’exigence de vérité et de justice. C’est maintenant une part très importante de la société uruguayenne qui a fait sienne la cause des disparus et dit la nécessité de “plus jamais de terrorisme d’État”. La justice avance, mais difficilement, et seulement une cinquantaine de criminels contre l’Humanité sont condamnés ou inculpés.

Actuellement en Uruguay, les nostalgiques de la dictature disposent d’appuis à tous les niveaux de l’État. Le parti d’extrême droite Cabildo Abierto créé par d’anciens militaires fait partie de la coalition conservatrice au pouvoir depuis 2020. Il revendique l’impunité et multiplie les initiatives en ce sens, cherchant à imposer une réécriture de l’Histoire récente et une victimisation des tortionnaires. Il bénéficie de soutiens politiques dans tous les partis de la majorité actuelle. » Communiqué de l’association ¿Dónde Están? (Où sont-ils ?)

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 27 juin 2023

24 juin : l'Écosse célèbre une indépendance acquise au XIVe siècle puis perdue

Le Bannockburn Day est une célébration écossaise qui a lieu le 24 juin de chaque année. Elle commémore une victoire écossaise significative dans la Première Guerre d'Indépendance écossaise, le 24 juin 1314. L’idée d’indépendance a ressurgi à la fin du XXe siècle et prend un tour nouveau depuis le Brexit. Pour cette raison, le Bannockburn Day connaît un renouveau ces dernières années.

Le Bannockburn Day est une célébration écossaise qui a lieu le 24 juin de chaque année. Elle commémore une victoire écossaise significative dans la Première Guerre d'Indépendance écossaise.

La bataille de Bannockburn est considérée comme l'une des batailles les plus importantes des guerres d'indépendance de l'Écosse, une série de campagnes militaires menées entre l'Écosse et l'Angleterre aux XIIIe et XIVe siècles. La guerre a commencé en 1296. Huit ans plus tard, l'Angleterre avait conquis la majeure partie de l'Écosse. Mais en 1306, Robert Bruce devenant roi d'Écosse décide de reconquérir ses terres.

En 1314, il avait repris la plupart des châteaux d'Écosse. Au printemps, son frère cadet, Edward Bruce, assiégea le château de Stirling, l'un des châteaux importants encore détenus par les Anglais. En réponse, le roi anglais envoya des troupes pour défendre le château. Robert Bruce empêchera les forces anglaises d'atteindre Stirling en les arrêtant sur la rivière de Bannock Burn le 23 juin 1314.

La bataille a duré de deux jours mais a abouti à la victoire décisive des forces écossaises. Bien que l'Angleterre n'ait pas immédiatement reconnu l'indépendance de l'Écosse et que la guerre dura encore 14 ans jusqu'à la signature du traité d'Édimbourg-Northampton, cette victoire à Bannockburn est célébrée comme la première étape majeure vers la pleine indépendance du royaume d'Écosse. Laquelle, on le sait, ne durera qu’un temps puisqu’au début du XVIIIe siècle l’Écosse va se fondre dans le Royaume-Uni et perdre toute autonomie.

L’idée d’indépendance a ressurgi à la fin du XXe siècle et prend un tour nouveau depuis le Brexit. Pour cette raison, le Bannockburn Day est une célébration qui connaît un renouveau ces dernières années.

Le champ de bataille a été intégré à l’inventaire des champs de bataille historiques de l’Écosse en vertu de l'Historic Environment (Amendment) Act 2011. Un Bannockburn Visitor Center a ouvert ses portes sur le site, en mars 2014. En 2023, le dépôt de gerbe est prévu ce dimanche 25 juin.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 juin 2023

22 juin : la fête chinoise des bateaux-dragons commémore la mort d’un poète

Cette fête chinoise très populaire est aussi appelée la fête du Double cinq car nous sommes le cinquième jour du cinquième mois du calendrier traditionnel chinois. Les courses de bateaux et la préparation des zongzi rappellent chaque année la mort d’un poète du IIIe siècle av. J.-C.

Aujourd’hui, c’est Duanwu Jie (端午节), une fête chinoise très populaire qui est aussi appelée la fête du Double cinq (五月初五) car nous sommes le cinquième jour du cinquième mois du calendrier traditionnel chinois. Mais, c’est sous le nom de Fête des bateaux-dragons (龙舟 / 龍舟) qu’elle est répertoriée depuis 2009 par l’Unesco car ce jour-là, on organise des courses de bateaux à tête de dragon. C’est l’occasion de deux jours fériés en Chine (les 22 et 23 juin 2023).

La légende raconte que le poète Qu Yuan, un des maîtres de la poésie chinoise du IIIe siècle av. J.-C., se serait suicidé en se noyant dans la rivière Miluo après la défaite du royaume de Chu face au royaume de Qin pour lequel il s’était battu. Le roi Huai de Chu ne l’avait pas écouté et l’avait envoyé en exil, d’où son geste fatal. Des villageois ont désespérément tenté de le sauver, mais leurs tentatives se sont avérées vaines. Alors ils ont commencé à battre des tambours, à éclabousser l'eau avec des pagaies et à jeter des zongzi (un mets à base de riz gluant farci enveloppé dans une feuille de bambou) dans la rivière afin d'éloigner les poissons et les mauvais esprits du corps de Qu Yan.

Les courses de bateaux et la préparation des zongzi rappellent chaque année la mort du poète Qu Yan. Celui-ci est l’auteur de Li sao ou Tristesse de la séparation (离骚), le premier long poème de la littérature chinoise. Long de trois cent soixante-douze vers, il ouvre le recueil des Chants de Chu (楚辞), IIIe siècle av. J.-C.

Une course annuelle de bateaux-dragons est organisée dans toutes les provinces chinoises. Elle est appelée la Coupe Qu Yang et figure depuis 1980 parmi les disciplines sportives pratiquées lors des épreuves nationales chinoises.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 juin 2023

Les courses de bateaux-dragons sont très populaires en Chine

Le poète Qu Yuan interrogeant un pêcheur. Une édition de 1645 du Li sao illustrée par Xiao Yuncong (gravures de Tang Yongxian).

20 juin : la journée des martyrs de la guerre de libération de l'Érythrée

En Érythrée, c’est la Journée des martyrs, un jour férié pour rendre hommage à ceux qui sont morts pour la libération du pays de l’emprise éthiopienne entre 1961 et 1991, un conflit qui a fait 100 000 victimes (pour une population de 5 millions, à l’époque), mais qui a légué au pays une des dictatures les plus terribles au monde.

En Érythrée, c’est la Journée des martyrs (Mealti Sematat), un jour férié pour rendre hommage à ceux qui sont morts pour la libération du pays entre 1961 et 1991.

La guerre de libération a pour origine la décision de l’ONU, en 1952, de rattacher cette ancienne colonie italienne à l’Éthiopie. L'Érythrée aurait dû jouir d’une large autonomie dans le cadre d’une fédération, mais l'empereur éthiopien Hailé Selassié, n’a pas joué le jeu. Il réduit très vite l’autonomie promise. Le pouvoir éthiopien a imposé l'amharique comme langue officielle à la place du tigrinya, interdit l'usage du drapeau érythréen, imposé la censure et déplacé les centres d'affaires hors de l'Érythrée… Finalement, le parlement érythréen a été dissous unilatéralement et l’Érythrée a été annexée en 1962, en toute illégalité.

La guerre de libération des Érythréens contre l’Éthiopie a commencé il y a 62 ans, en 1961, avec les premières opérations militaires du FLE (Front de libération de l’Érythrée) et a duré jusqu’au 24 mai 1991, soit une guerre de 30 ans qui s’est terminée il y a 32 ans tout juste. Le conflit a fait 100 000 victimes (pour une population de 5 millions, à l’époque).

Mais cette longue et terrible guerre a militarisé le pays et permis l’accession au pouvoir d’Isaias Afwerki, le chef du FLE. Celui-ci dirige le pays d’une main de fer depuis trois décennies. Le dictateur érythréen est, aujourd’hui, l’un des plus anciens au monde. Le pays a récemment retrouvé la paix, mais le service militaire qui dure trois ans sous un régime de terreur a fait de très nombreuses victimes, or celles-ci ne font pas partie des martyrs commémorés chaque 20 juin. De fait, ce régime a aussi provoqué l’exode de près d’un demi-million de jeunes gens qui fuit le pays pour y échapper. Le résultat, c’est que les Érythréens sont surreprésentés parmi les demandeurs d’asile en Europe, pour un pays peuplé d’à peine 6 millions d’habitants.

D’ailleurs, une nouvelle guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie s'est déroulée de mai 1998 à juin 2000 pour quelques arpents de terres désertiques provoquant la mort de quelques dizaines de milliers de personnes. Les escarmouches frontalières ont continué, augmentant chaque année (souvent en juin) le nombre des martyrs. Cela jusqu’en 2018, quand a été conclu, soudainement, un accord de paix entre les deux pays.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 juin 2023

Le Parc national des martyrs, situé à l'extérieur de la capitale, Asmara, inauguré le 20 juin 1997.

18 juin : les Seychelles célèbrent leur démocratie

Il y a trente ans, le 18 juin 1993, les Seychelles adoptaient une nouvelle constitution mettant un terme à 15 ans de dictature. La nouvelle loi suprême des Seychelles avait établi un système multipartite.

Il y a trente ans, le 18 juin 1993, les Seychelles adoptaient une nouvelle constitution mettant un terme à 15 ans de dictature de France-Albert René qui avait imposé un régime à parti unique, inspiré des régimes dit socialistes de l’époque. Après l’effondrement de l’URSS et du bloc de l’Est, ce type régime n’était plus tenable, même si aux Seychelles on était très loin d’un régime à la cubaine.

En 1991, René annonçait le passage à l'économie de marché et le retour au multipartisme. Le premier projet d'une nouvelle constitution reflétant les changements a été voté en 1992, mais il n'a pas reçu les 60% d'électeurs requis. Finalement, une version amendée de la constitution a été approuvée le 18 juin 1993. La nouvelle loi suprême des Seychelles a établi un système multipartite doté de trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) et proclamé le créole, l'anglais et le français comme langues nationales. La Constitution des Seychelles a été modifiée à plusieurs reprises depuis son adoption. Par exemple, l'amendement de 2016 a ramené les mandats présidentiel et vice-présidentiel à deux mandats consécutifs de cinq ans au lieu de trois mandats de cinq ans. Un autre amendement de 2017 stipulait que de nouvelles élections devaient avoir lieu dans les 90 jours en cas de décès, de démission ou de révocation du président.

L'anniversaire de l'adoption de la nouvelle constitution avait été proclamé fête nationale des Seychelles. Mais, en 2015, cependant, il a été décidé que le jour de l'indépendance (29 juin) serait désormais la fête nationale du pays. Le Jour de la Constitution (Constitution Day) est resté un jour férié, mais pas le plus important.

Aujourd’hui, la préoccupation principale des Seychelles n’est plus d’ordre politique mais climatique. Plus de la moitié des îles de l’archipel sont susceptibles de disparaître.

La cérémonie de lever du drapeau, à Mahe, est suivie par le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, le vice-président Ahmed Afif, le président de l'Assemblée nationale, Roger Mancienne, le juge en chef, Rony Govinden et d'autres hauts fonctionnaires et membres du corps diplomatique.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 17 juin 2023

17 juin : l'ancienne fête nationale allemande aurait encore du sens aujourd'hui

Le 17 juin a été la fête nationale de la République fédérale allemande, la RFA, de 1954 à 1990. Cette date fait référence à un contexte politique totalement révolu. À l’heure où Moscou menace à nouveau les libertés et la paix dans la partie orientale de l’Europe, de la Finlande à l’Ukraine, cette fête allemande aurait toujours du sens. Certains regrettent sa suppression et l’oubli de cette mémoire.

Le 17 juin a été la fête nationale de la République fédérale allemande, la RFA, de 1954 à 1990. Cette date fait référence à un contexte politique totalement révolu : elle rappelle la révolte des ouvriers allemands contre un régime sous tutelle de Moscou. l’Allemagne de l’Est, la République démocratique allemande (RDA), était inféodée à l’URSS depuis la défaite de l’Allemagne nazie en 1945 et l’occupation de la partie orientale de l’Allemagne (à l’exception des quartiers ouest de Berlin) par les troupes soviétiques.

Depuis 1949, l’Allemagne était divisée en deux. Très vite l’écart s’est creusé entre les deux États. La partie orientale du pays, vivant sous dictature communiste avait un niveau de vie bien plus faible qu’à l’ouest ce qui a entraîné la révolte ouvrière du 17 juin 1953. Staline était mort quelques mois plus tôt, le 5 mars, le peuple allemand s’était mis à espérer un desserrement de la tutelle russe. La riposte fut sanglante : les chars soviétiques ont rétabli l’ordre au prix d’une vingtaine d’exécutions sommaires et de milliers d’arrestations, 2000 insurgés sont emprisonnés, certains pour de longues années. L’année suivante, en 1954, l’Allemagne de l’Ouest, qui n’avait plus de fête nationale (depuis l’abolition du 1er mai de l’époque nazie), fera du 17 juin sa fête nationale. À l’Est, il n’était pas question de commémorer un tel événement : la fête nationale était le 7 octobre date de la fondation de la RDA. Moscou avait repris le régime en main à l’aide de ses nombreux agents présent sur place, notamment un certain Vladimir Poutine, qui étaient là pour perpétuer l’emprise de l’URSS sur la partie orientale de l’Europe.

Ces deux fêtes ont été supprimées en 1990, suite à la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, pour être remplacées par le 3 octobre, une date purement administrative. Certains regrettent, aujourd’hui encore, la disparition de la fête nationale du 17 juin, surtout depuis que Moscou menace à nouveau les libertés et la paix dans la partie orientale de l’Europe, de la Finlande à l’Ukraine.

Pour en savoir plus : lire l’ouvrage de Patrick Guelpa : 17 juin, La fête des Islandais, la mémoire des Allemands et autres histoires…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 juin 2023

La Straße des 17. Juni est une large avenue de Berlin, qui part de la porte de Brandebourg et de la Pariser Platz à l'est traverse le parc du Großer Tiergarten et se termine à l'ouest à la Ernst-Reuter-Platz. Photo : Roland Anleger + détail d’un timbre émis en 1953

17 juin : journée de lutte contre la désertification et la sécheresse

La Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse est célébrée chaque année le 17 Juin, pour sensibiliser l’opinion publique à cette question et aux efforts à faire au niveau international. Le thème pour cette édition 2023 est « Femme. Sa terre. Ses droits ».

La Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse est célébrée chaque année le 17 Juin, pour sensibiliser l’opinion publique à cette question et aux efforts à faire au niveau international. Cette journée internationale a été instaurée en 1995. La date du 17 juin rappelle la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, adoptée le 17 juin 1994 à Paris. Elle est l’occasion de rappeler à chacun que la neutralité en termes de dégradation des terres est possible moyennant un fort engagement de la communauté et une coopération à tous les niveaux. Le thème pour cette édition 2023 est « Femme. Sa terre. Ses droits ».

La Journée mondiale 2023 est en effet axée sur l'égalité d'accès des femmes à la terre et aux biens qui lui sont liés, c’est investir directement dans leur avenir et dans l'avenir de l'humanité.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 16 juin 2021

16 juin : la fête du Sussex ou la Saint Richard's Day

Le comté anglais du Sussex, qui fait face aux côtes de la Picardie, célèbre sa fête régionale, le Sussex Day, appelé aussi Saint Richard's Day car la date choisie est le jour de la fête de saint Richard de Chichester, le saint patron du Sussex.

Le comté anglais du Sussex, qui fait face aux côtes de la Picardie célèbre sa fête régionale, le Sussex Day, appelé aussi Saint Richard's Day car la date choisie est le jour de la fête de saint Richard de Chichester , également connu sous le nom de Richard de Wych, qui est vénéré comme le saint patron du Sussex.

Saint Richard est un évêque médiéval du diocèse de Chichester , qui couvre le Sussex. Henri III n'était pas d'accord avec l'élection de Richard au poste d'évêque et a interdit à quiconque de loger ou de nourrir Richard, qui a été contraint de parcourir le Sussex entièrement à pied. Ascète et végétarien, Richard était connu pour sa position ferme sur les usuriers, le clergé corrompu et les « prêtres qui marmonnaient la messe ». Populaire dans le Sussex, sa tombe à Chichester est devenue un lieu de pèlerinage et de prière à la fin du Moyen Âge.

L'idée de la Journée du Sussex est venue d'un habitant de Worthing, Ian Steedman, qui, en 2006, a suggéré l'idée à Henry Smith qui était, à l'époque, chef du West Sussex County Council . Celui-ci a aimé l'idée et le West Sussex County Council a officiellement institué la journée en 2007.

Le drapeau du Sussex, également connu sous le nom de drapeau de Saint Richard, a été officiellement adopté en 2011. Il se compose d'un champ bleu avec six merlettes d'or (oiseaux héraldiques sans pattes) qui représentent les six viols du Sussex.

Dans les villes et villages du Sussex, la fête est célébrée en lisant la charte du Sussex et en chantant Sussex by the Sea , une chanson patriotique considérée comme l'hymne non officiel du comté de Sussex, ainsi qu'avec divers événements célébrant la riche histoire et la culture de Sussex.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 1er juin 2023

15 juin : l'Arménie célèbre son drapeau

Ce drapeau qui date de 1918, n’a plus été utilisé de 1921 à 1988. Il a été réinstauré juste avant la chute de l’URSS et symbolise l’indépendance du pays, puis qu’il évoque une filiation avec le dernier État arménien disparu au XIVe siècle.

C’est le 15 juin 2006 qu’une loi régissant l’utilisation du drapeau arménien a été adoptée par l’Assemblée nationale. Depuis 2010, la Journée du drapeau national arménien (Հայաստանի ազգային դրոշի օր) en rappelle chaque année l’anniversaire.

Pourtant celui que les Arméniens appellent le Tricolore (Yeraguyn, Երագույն) est bien plus ancien. L’Arménie a proclamé son indépendance le 28 mai 1918, suite à la Révolution russe. Le 1er août de la même année, la nouvelle constitution officialisait un drapeau, nouvellement créé, rayé horizontalement rouge-bleu-orange (ou abricot). Le texte constitutionnel affirmait que le rouge représente les hautes terres arméniennes et la lutte du peuple pour la survie, le bleu symbolise la volonté du peuple arménien de vivre sous un ciel paisible et l'orange représente le talent créatif et la nature travailleuse des Arméniens.

En vérité, les couleurs choisies sont celle des Lusignan (rouge, bleu, jaune). Cette famille de la noblesse française, originaire du Poitou, a contrôlé, à différentes époques, de nombreux États d'Europe et du Levant, notamment les terres de Chypre, de Jérusalem et d'Arménie. Un temps, ils ont été à la tête du tout dernier royaume arménien, fondé en Cilicie et disparu en 1375. C’est cette filiation qu’ont voulu souligner les dirigeants arméniens de 1918, créateur du tout premier État arménien depuis la disparition du précédant, au XIVe siècle.

Ce drapeau de 1918 a continué à flotter jusqu'au 2 avril 1921, lorsque l'Armée rouge russe a conquis l'Arménie qui deviendra soviétique. Pendant cette période l’Arménie a eu un drapeau rouge, inspiré de celui de l’URSS, puis rouge et bleu à partir de 1952. Le drapeau arménien de 1918 est réapparu en mai 1988 (pour le 60e anniversaire de la création de la république), d’abord simplement toléré par le nouveau chef du parti communiste arménien, à la faveur de la Perestroïka. Puis, ce drapeau a finalement été autorisé et officiellement adopté le 24 août 1990 comme drapeau de la Troisième République d’Arménie, avant même la disparition de l’URSS.

Le gouvernement exige légalement l'affichage du drapeau national les jours suivants : Nouvel An (1er et 2 janvier), Noël (6 janvier), Journée internationale de la femme (8 mars), Journée de la maternité et de la beauté (7 avril), Journée internationale de solidarité des travailleurs ( 1er mai), Jour de la victoire et de la paix (9 mai), Jour de la Première République arménienne (28 mai), Jour de la Constitution (5 juillet), Jour de l'indépendance (21 septembre) et Jour commémoratif du tremblement de terre de Spitak (7 décembre).

Pour en savoir plus, lire Géopolique de l’Arménie par Tigrane Yégavian

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 juin 2023

Atterrissage d'un vol Armavia à l'aéroport de Vnukovo (photo d’Eduard Heisterkamp).

Le village de Lusignan, en France dans la Vienne, affiche les couleurs de la maison de Lusignan sur ses remparts (photo : Emmanuel Dissais).

Léon VI de Lusignan fut le dernier roi d’Arménie. Détrôné par les Mamelouk le 14 avril 1375, il a vécu quelques année en exilé forcé au Caire, puis parvenant à rejoindre l’Europe, il a terminé sa vie à Paris comme conseiller du roi de France, Charles VI.

14 juin : la grève féministe des femmes suisses

Chaque année, depuis la grande manifestation du 14 juin 1991 qui avait mis 10% de la population suisse dans la rue, les femmes suisses manifestent pour l’application de leurs droits. Il est vrai que le pays a toujours été très en retard : le droit de vote acquis en 1981 seulement et dernièrement, en 2005, l’obtention d’un congrès de maternité… Cette année, les femmes sont dans la rue pour l’égalité salariale entre homme et femmes. Un problème qui n’est pas spécifique à la Suisse, mais cette manifestation monstre des femmes n’a pas d’équivalent.

Chaque année, depuis 1991, les femmes suisses manifestent pour l’application de leurs droits. Le 14 juin 1981, l'égalité entre les femmes et les hommes était enfin inscrite dans la Constitution fédérale après un référendum (60% de oui, 40% de non). Cette égalité des droits fut un long combat, les femmes suisses n’avaient le droit de vote au niveau fédéral que depuis 1981 et au niveau local, certains cantons alémaniques ont même résisté jusqu’en… 1990 pour leur permettre de voter.

Dix ans après cette inscription dans la constitution, peu de choses ayant évolué, une grève des femmes a été organisée, à la date anniversaire de cette inscription, soit le 14 juin 1991. Le succès de cette action de protestation a été phénoménal : plus 500 000 personnes étaient dans les rues, soit 10% de la population du pays à l’époque ! Depuis, cette grève des femmes a lieu chaque année, le 14 juin.

Une loi sur l’égalité entre homme et femme a fini par être votée en 1996 pour faire évoluer la situation. La dépénalisation de l’avortement a été acquise en 2002 seulement. Une femme sur dix est licenciée après son congé maternité, un congé qui n'a d'ailleurs vu le jour qu'en 2005 ! (soit un demi siècle après la plupart des pays européens)… Il existe, aujourd’hui, encore une différence de salaire de l’ordre de 20% entre hommes et femmes. Pour la retraite, l’écart est même de 30% et celle-ci a été récemment fixée à 65 ans (à partir de 2025).

Si bien que le 14 juin, les femmes ont décidé, symboliquement, de s’arrêter de travailler à 15h24. C’est pour cela que le 14 juin est appelé la Grève des femmes (Frauen streik / feministischer Streik, ou sciopero femminista e delle donne). Par esprit de consensus, propre à la Suisse, beaucoup d’entreprises ont paris l’habitude de donner leur après-midi, voire leur journée, aux femmes chaque 14 juin.

La journée du 14-Juin, peu marquée dans les cantons ruraux de langue allemande, est quasi institutionnalisée dans les cantons urbanisés les plus importants. Durant les deux dernières semaines, la Ville de Genève, par exemple, a mis à disposition des espaces d'affichages, permettant au Collectif de la grève d’annoncer l’événement au public. Elle a en outre décidé de pavoiser le Pont du Mont-Blanc, le Palais Anna et Jean-Gabriel Eynard et le toit du Grand Théâtre le 14 juin 2023 aux couleurs de la Grève féministe (le violet) et de prendre en charge les frais d’impression des drapeaux. Les lieux suivants sont illuminés en violet les soirs des 13 et 14 juin 2023 : le Palais Anna et Jean-Gabriel Eynard, le Musée Rath, le Grand Théâtre, le phare des Pâquis, la statue de la Brise ainsi que la statue de la colombe de la paix. Ce 14 juin, également, une salle est prêtée pour les préparatifs de la manifestation et le stockage du matériel… Les villes de Lausanne, Berne, Zurich, Bâle… sont également très engagées. Lausanne a même inauguré, en 2021, une Place du 14-Juin.

Lausanne 2023 sur YouTube

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 13 juin 2023

Image du SIT, syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs

Le slogan de la manif du 14 juin 2023

La conseillère Viola Amherd (veste blanche), la présidente du Conseil national, Marina Carobbio Guscetti (à droite) et la vice-présidente du Conseil national, Isabelle Moret, le 14 juin 2019

À Bâle, la manif prend l’allure d’un carnaval

12 juin : le Paraguay célèbre l’armistice du Chaco

Ce jour férié paraguayen commémore la fin de la guerre du Chaco qui s’est soldée, le 12 juin 1935, par la victoire du Paraguay sur la Bolivie. L’enjeu de ce conflit très meurtrier était le contrôle de la steppe du Grand Chaco.

Ce jour férié paraguayen commémore la fin de la guerre du Chaco qui s’est soldée par la victoire du Paraguay sur la Bolivie. L'accord de cessez-le-feu entre les deux belligérants a été signé le 12 juin 1935.

De septembre 1932 à juin 1935, le Paraguay et la Bolivie se sont affrontés pour la possession d’une vaste steppe quasiment inhabitée, mais réputée riche en pétrole (une richesse qui s’avérera toute relative). Cette guerre pour le nord du Chaco (ou Chaco boréal) qui a causé la mort de 150 à 200 000 personnes, civils et militaires, est considérée comme le conflit militaire le plus sanglant en Amérique latine au XXe siècle. La Bolivie et le Paraguay, étaient les deux pays les plus pauvres de la région.

L'accord de cessez-le-feu a été signé le 12 juin 1935. Il a été suivi par le traité du Chaco formalisé en juillet 1938. Selon le traité, le Paraguay a obtenu les trois quarts du nord du Chaco. Mais, il faudra attendre 2009 pour qu’un traité marque définitivement les frontières entre le Paraguay et la Bolivie.

Le Jour de l'armistice du Chaco (Día del Armisticio del Chaco) a été déclaré jour férié au Paraguay. Ce jour-là, les Paraguayens célèbrent non seulement la victoire, ainsi que la bataille de Boquerón mais honorent également la mémoire de ceux qui sont morts pendant la guerre.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 11 juin 2023

Un extrait de L’Oreille cassée, éditions Casterman, un clin d’œil d’Hergé à l’actualité de l’époque. Son album a été édité en 1937.

Image officielle de l’armistice du 12 juin 1935

10 juin : la Jordanie fête son armée

Le 10 juin, la Jordanie célèbre la Journée de l'armée qui commémore l'anniversaire du début de la grande révolte arabe dans l'Empire ottoman en 1916.

Le 10 juin, la Jordanie célèbre la Journée de l'armée, qui commémore l'anniversaire du début de la grande révolte arabe dans l'Empire ottoman en 1916.

Au début du XXe siècle, le territoire de l'actuel Royaume hachémite de Jordanie faisait partie de l'Empire ottoman. À cette époque, l'idéologie du nationalisme arabe a commencé à se développer. Au milieu de la Première Guerre mondiale, Sharif Hussein bin Ali a lancé une révolte contre l'Empire ottoman. La révolte arabe a commencé le 10 juin 1916. Le soulèvement a duré deux ans et a été suivi par la partition de l'empire ottoman et la création de l'émirat de Transjordanie.

La révolte arabe a commencé le 10 juin 1916, lorsque les partisans de Hussein ont attaqué la garnison ottomane de la ville de La Mecque. Le soulèvement a duré deux ans et a été suivi par la partition de l'Empire ottoman et la création de l'émirat de Transjordanie.

L’armée royale jordanienne, également appelée armée arabe (الْجَيْشُ الْعَرَبيُّ , Al-Jaysh Al-Arabi) n’a été formée qu’en 1920, on pense qu'elle tire ses origines des forces hachémites qui ont participé à la révolte.

Le prince héritier Hussein, est reçu au mémorial des martyrs par le chef d'état-major interarmées, le général de division Yousef Huneiti, et dépose une gerbe au monument du soldat inconnu.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 juin 2023

8 juin : « s’il pleut à la Saint-Médard...

…il pleut quarante jours plus tard à moins que saint Barnabé ne lui coupe l’herbe sous le pied » . La Saint-Médard, c'est aujourd'hui et la Saint-Barnabé tombe le 11 juin, soit dans trois jours.

…il pleut quarante jours plus tard à moins que saint Barnabé ne lui coupe l’herbe sous le pied » (autrement dit, il pleuvra le 18 juillet sauf s’il fait beau à la Saint-Barnabé). La Saint-Médard, c'est aujourd'hui et la Saint-Barnabé tombe le 11 juin, soit dans trois jours. C’est un dicton très connu des Français dont on trouve l’origine dans les campagnes d’Aquitaine et du Limousin mais qui connaît également quelques variantes : « S’il pleut pour Saint-Médard, le beau temps vient tard » (en Languedoc) ou encore « Saint-Médard beau et serein promet abondance de grains (en Auvergne).

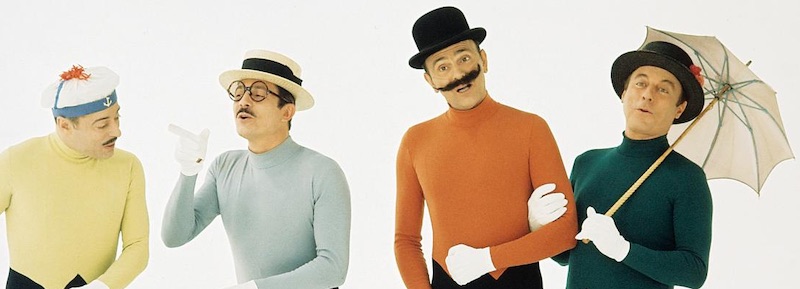

Les Frères Jacques, “À la Saint-Médard”

De même qu’il existe des saints de glace (en mai) dont on redoute la rigueur, les saints de pluie peuvent marquer le début d’une longue période de précipitations désastreuse pour les récoltes (car une autre version du dicton n’annonce pas moins de 40 jours de pluie).

Cette année 2022, après un printemps estival, surtout dans le Nord, voilà peut-être venu le temps de la pluie…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

Les Frères Jacques ont popularisé le dicton avec À la Saint-Médard, une chanson de 1953, parole de Michel Vaucaire et musique de Rudy Revil

À la Saint-Médard mon Dieu qu'il a plu

Au coin du boul'vard et de la p'tite rue.

À la Saint-Médard mon Dieu qu'il a plu

Y aurait pas eu d'bar on était fichus !

À la Saint-Médard mon Dieu qu'on s'est plu

Tous deux au comptoir en buvant un jus…

6 juin : la fête nationale suédoise marque le début de l'été

Cette fête relativement récente célèbre pourtant un événement vieux de 500 ans : l’élection du roi Gustav Vasa qui marqua l’indépendance de la Suède à l’égard de la couronne danoise. C’est aussi une fête du début de l’été et depuis peu, une possibilité de pont pour partir en week-end prolongé.

La Suède a attendu 1983 pour instaurer une fête nationale (Sveriges nationaldag) et 2005 pour en faire une journée chômée (en compensation, à la demande des syndicats, de la suppression du lundi de Pentecôte comme jour férié).

Une fête du drapeau (Svenska flaggans dag) existait depuis le début du XXe siècle, mais elle se limitait à la capitale. Elle célébrait l’élection de Gustav Vasa comme roi de Suède, le 6 juin 1523, il y a aujourd’hui exactement un demi-millénaire (si on ne tient pas compte du décalage de 10 jours dû au passage du calendrier julien au grégorien).

La date est importante, car l’élection de ce roi marque la fin de l’Union de Kalmar et donc de l’indépendance de la Suède. Pendant plus d’un siècle l’ensemble de l’Europe nordique (de l’Islande à la Finlande) était gouverné par un seul monarque : le roi du Danemark. La Suède fut la première à se détacher de la tutelle de Copenhague.

En 1809, c’est également un 6 juin qu’a été adoptée la constitution qui a jeté les bases de la Suède moderne. Celui-ci a toujours cours même si elle a été complétée à plusieurs reprises. La date d’adoption n’avait pas été choisie au hasard.

Traditionnellement, le roi et la reine de Suède participent à une cérémonie à Skansen, le musée en plein air de Stockholm, le jour de la fête nationale. Le drapeau suédois jaune et bleu est hissé sur le mât et des enfants en costume traditionnel de paysan présentent au couple royal des bouquets de fleurs d'été. Ce même jour, depuis 2005, le Palais royal fait portes ouvertes gratuitement.

C’est généralement le jour de la fête nationale que sont organisées des cérémonies spéciales accueillir de nouveaux citoyens suédois après leur naturalisation.

Au printemps 1893, le premier festival du printemps a eu lieu à Skansen à Stockholm à l'initiative du fondateur de Skansen, Artur Hazelius. La fête s'est terminée le 6 juin par une grande fête du drapeau qui sera pérennisée par la suite, sans pour autant être une fête nationale avant 1983. Il y a 17 jours du drapeau dans le calendrier officiel suédois.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 juin 2023

Célébration de la fête nationale au Kungsträdgården, à Stockholm.

Depuis que le Palais Royal ouvre ses portes gratuitement chaque 6 juin, la foule se presse pour en profiter

Gustav Vasa sur le billet de 1000 couronnes

5 juin : le Suriname célèbre l’arrivée des Indiens

Les premiers Indiens sont arrivés au Suriname il y a 150 ans, jour pour jour, pour remplacer les esclaves noirs libérés la même année. Aujourd’hui, ils représentent plus du quart de la population du pays et sont aussi présents aux Pays-Bas où la journée est également fêtée chaque année.

Chaque 5 juin, au Suriname, on fête l’arrivée des Indiens (Prawas Din). Le premier navire, nommé Lalla Roch, transportant un groupe de 399 travailleurs indiens est arrivé le 5 juin 1873 dans le port de Paramaribo, la capitale du Suriname. Cet anniversaire, le Prawas Din (ou Surinaamse Immigratiedag) est célébré chaque année. 2023 est une année spéciale, puisqu’on fête les 150 ans de la communauté indienne (ou hindoustani-surinamaise) qui représente environ 27% de la population du pays.

C’’est en 1863 que les Hollandais ont aboli l’esclavage dans leur colonie du Suriname, mais une période de transition de dix ans a été accordée aux propriétaires d’esclaves, c'est pourquoi les esclaves n'ont été réellement libérés qu'en 1873. Pour faire face au manque de main-d’œuvre, les Néerlandais ont organisé l'immigration de travailleurs contractuels des Indes néerlandaises (Indonésie actuelle) et surtout de l'Inde (par le biais d'un accord avec les Britanniques). Ces travailleurs engagés n’ont été guère mieux traités que des esclaves : les contractuels ont été exploités, maltraités et humiliés dans les plantations surinamaises. Le Museum Vlaardingen (situé près de Rotterdam) signale que plus de cinq mille jeunes ont péri pendant la période de l’« engagisme » colonial. D'autres études concluent que sur les quelque 34 000 hindoustanis amenés, un sur six n'a pas survécu à la première période de contrat de cinq ans. Les contractuels hindoustani ont émigré au Suriname entre 1873 et 1916. La grande majorité est restée dans l'ancienne colonie néerlandaise après l'expiration du contrat de cinq ans. La période de travail sous contrat hindou a pris fin en 1916 après les protestations de nationalistes indiens menés par Gandhi.

Ceux-ci représentaient quelque 38% des habitants du Suriname au moment de l’indépendance (en 1975), ils sont moins nombreux aujourd’hui car nombre d’entre eux ont émigré aux Pays-Bas où le Prawas Din est également célébré chaque 5 juin. Les « Hindoestanen » forment aujourd’hui une communauté de 170 000 personnes soit 1% de la population des Pays-Bas. La Haye leur a dédié un monument en 2004, sur Hobbemaplein, où se déroule une cérémonie chaque 5 juin pour la Fête de l’immigration (Aparwasi Divas). Pour ce 150e anniversaire de grandes festivités ont eu lieu ce dimanche à La Haye.

La même fête est célébrée à Trinidad et Tobago chaque 30 mai et à l’île Maurice les 30 novembre. Quant à l’Inde, elle célèbre sa diaspora le 9 janvier. Au Suriname, on célèbre aussi en 2023, les 160 ans de l’abolition de l’esclavage et les 170 ans de l’arrivée des Chinois.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 juin 2023

À Paramaribo, l'événement central des célébration est le dépôt de fleurs sur la statue de Baba et Mai. Ce monument symbolise le premier homme et la première femme indienne à avoir foulé le sol du Suriname.

L’annonce des célébrations de 2023 aux Pays-Bas

Le logo de la célébration au Suriname