L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

26 mars : c'est l'anniversaire de Zarathoustra

Pour les zoroastriens d’Iran, c'est l'anniversaire du prophète Zoroastre (appelé aussi Zarathoustra). La date est précise mais on ignore à quelle époque il vivait !

Pour les zoroastriens d’Iran, c'est l'anniversaire du prophète Zoroastre (appelé aussi Zarathoustra). La date est précise : le 6 Farvardin (soit le 26 ou le 25 mars), mais on ignore à quelle époque il vivait ! On pense que c'était il y a au moins 3000 ans, peut-être 3500 ans… Certains avant une année précise : 1768 avant J.-C. mais qui n’est nullement attestée.

Quelque 200 000 zoroastriens le vénèrent à travers le monde, principalement en Inde, mais aussi en Iran, pays d'origine de cette religion. Avant l’arrivée de l’islam, l’Iran était un pays où le culte zoroastrien dominait. D’où d’importantes résurgences de ce culte dans ce pays.

En Iran ou ailleurs, aujourd’hui, les membres de la communauté zoroastrienne portent de nouveaux vêtements et la maison est nettoyée un peu comme le jour du Nowrūz, le nouvel an iranien, le 21 mars dernier. Les fidèles se rassemblent dans les temples traditionnels du Feu pour faire une prière avant de célébrer l'anniversaire du fondateur de leur religion par un bon repas.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 mars 2023

25 mars : la Lettonie commémore les déportations au Goulag

En Lettonie, le 25 mars est un jour de deuil où l'on se souvient des victimes des déportations opérées par Moscou et qui ont débuté le 25 mars 1949. En l’espace de trois jours, elles ont fait disparaître de Lettonie quelque 2,5% de la population du pays.

En Lettonie, le 25 mars est un jour de deuil où l'on se souvient des victimes des déportations de 1949. C’est le jour du souvenir des victimes de la terreur communiste (komunistiskā terora upuru piemiņas diena).

Dans la nuit du 24 au 25 mars 1949, les habitants de nombreuses fermes lettones ont été réveillés par des coups de fusil ou de lourdes bottes frappant la porte. Des soldats et officiers des troupes internes du ministère soviétique de la Sécurité d'État, épaulé par des militants soviétiques locaux, se sont pointé dans de nombreux villages et ont annoncé aux victimes qu’elles avaient deux heures pour récupérer quelques affaires en vue d’un voyage vers la Sibérie. Environ 43 000 habitants ont été ainsi déportés de Lettonie vers l’est de l’URSS et une partie d’entre eux a été enfermée au Goulag sans aucune décision de justice. Épuisés certains ne sont même pas parvenus à destination, la majorité des déportés étant des enfants et des personnes âgées.

La déportation des Lettons avait été soigneusement planifiée et approuvée à Moscou le 29 janvier 1949. La mise en œuvre de ce plan a été réalisée le 25 mars et a duré jusqu'au 28 mars. 42 133 paysans et patriotes lettons ont été ainsi déportés de force. Cela représentait environ 2,5 % de la population de l’époque. Ils ont été envoyés principalement dans les régions de Krasnoyarsk, Omsk, Tomsk, Amur, Novossibirsk. Environ 73% des déportés étaient des femmes et des enfants de moins de 16 ans. De plus, entre 136 000 et 190 000 ont été emprisonnés et déportés vers les camps de concentration soviétiques (le Goulag). Peu nombreux sont ceux qui reviendront.

À Riga, la commémoration de la déportation du 25 mars 1949 et les victimes du génocide communiste, débute à 10 heures par un moment de recueillement à la gare de Škirotava. À 12h30, il y a une procession du Musée de l'occupation lettone au Monument de la Liberté, où à 13h00 est organisée une cérémonie de relève de la garde d'honneur et de dépôt de fleurs. À 17 heures, puis à 20 h, des concert ont lieu en l'église Saint-Pierre de Riga. Une autre commémoration a également lieu chaque 14 juin en mémoire des déportations de 1941 dans les trois pays baltes.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 mars 2023

24 mars : en Pologne, la journée nationale de la vie, une journée militante et controversée

La thématique de cette journée officielle en Pologne a été imposée au pays par les milieux catholiques ultra-conservateurs, actuellement au pouvoir à Varsovie. La législation anti-avortement qui en a découlé est à l’origine de nombreux drames dans le pays.

Cette journée nationale de la vie (Narodowy Dzień Życia ) est un jour férié récent. Il a été créé par une résolution du Sejm (parlement) du 27 août 2004. Il est férié mais non chômé. La date choisie pour cette journée par la mouvance la plus conservatrice du Parlement, est la veille de la fête catholique de l’Annonciation, le 25 mars.

Depuis la création de cette fête, les célébrations ont chaque année leurs slogans directeurs. Jusqu'à présent, ceux-ci ont inclus: "La famille comme recette de crise", "Je parie sur la famille", "Ensemble pour toujours", "Je suis mère, c'est mon métier". Le slogan attribué à une célébration de la Journée de la vie donnée mettait toujours l'accent sur la valeur qui était particulièrement promue au cours d'une année donnée. Le thème de cette année est "Nos familles, nos enfants, notre avenir".

La coalition ultra-conservatrice au pouvoir en Pologne est dominé par le PIS, (Prawo i Sprawiedliwość) est un parti politique d’extrême droite réactionnaire et eurosceptique. Il devient majoritaire au parlement en 2005 et prôné un durcissement de la loi anti-avortement, le refus du mariage homosexuel comme de l’euthanasie, et lance la promesse d’un référendum sur la peine de mort…

En Pologne, l’IGV est quasiment interdite. Seules deux exceptions existent : si la vie de la mère est en danger ou bien si la grossesse est le résultat d’un viol ou d’un inceste. Cette seconde exception est même régulièrement menacée par les militants pro-vie qui, par ailleurs, ont obtenu l’interdiction de l’IVG en cas de malformation du fœtus. Telle est la thématique d’une journée officielle à laquelle n’adhère qu’une partie de Polonais. Cette législation, l’une des plus restrictive d’Europe a déjà tué plusieurs femmes, morte à l’hôpital public, pendant que les médecins évaluaient les chances de survie du fœtus et refusait d’intervenir tant qu’il existait un souffle de vie de sa part quitte à sacrifier la santé, voire la vie de la mère.

La thématique de cette journée officielle en Pologne est partagée par les milieux catholiques ultraconservateurs, notamment aujourd’hui en Italie, et les courants d’extrême droite du protestantisme américain.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 mars 2023

22 mars : Porto Rico célèbre les 150 ans de l’abolition de l’esclavage

La Journée de l’abolition de l’esclavage est célébrée par un jour férié dans une atmosphère de carnaval. Elle rappelle la loi votée par le Parlement espagnol le 22 mars 1873 qui abolissait l’esclavage à Porto Rico. On fait la fête dans l’île mais aussi à New York, Miami… La réalité, toutefois, fut bien moins idyllique que le discours festif pourrait le laisser penser.

À l’époque, avant de tomber sous la coupe des États-Unis, l’île de Porto Rico était encore espagnole. La Journée de l’abolition de l’esclavage (Día de la abolición de la esclavitud) est célébrée chaque année par un jour férié qui se déroule dans une atmosphère de carnaval. Elle rappelle la loi votée par le Parlement espagnol le 22 mars 1873 qui abolissait l’esclavage à Porto Rico. Une journée festive est organisée chaque année dans l’île mais aussi à New York, Miami… partout où des Portoricains ont émigré en masse pour fuir la misère de leur île.

Même si certains avaient déjà été émancipés, parfois par testament à la mort de leur maître, il y avait encore environ 35 000 esclaves à cette date dans l’île. Porto Rico était l'avant-dernier pays à abolir l'esclavage dans les Caraïbes, juste devant Cuba où il ne sera aboli qu’en 1886, mais près d'un siècle après ses voisins haïtiens qui se sont libérés en 1793. Et à Porto Rico, la libération n’eut rien d’immédiate, on accorda trois années aux propriétaires d’esclaves pour les libérer, sauf si l’esclave était en mesure de racheter sa liberté au prix fixé par son maître qui de toute manière sera indemnisé pour cette privation de main d’œuvre presque gratuite. L'Assemblée royale espagnole avait décidé un prêt de 35 000 000 de pesetas pour indemniser les propriétaires d'esclaves. Chaque propriétaire d’esclave a reçu une compensation de 100 pesos pour chaque travailleur perdu. Quant aux esclaves, pour des années de travail, parfois toute une vie, de travail gratuit, l’État espagnol n’avait rien prévu. Cela n’avait rien d’anormal à l’époque, d’ailleurs, il en fut de même dans les colonies françaises et anglaises.

Porto Rico a été « découverte » par Christophe Colomb en 1493 et les Espagnols ont commencé à coloniser l'île au début du XVIe siècle. Au début, ils ont asservi la population des Taínos, les autochtones. Mais, la majorité d'entre eux sont morts de conditions de travail inhumaines et des maladies infectieuses apportées par les Européens. En 1520, ce qui restait de la population taínos a été émancipé par décret royal et les Espagnols ont commencé à importer des esclaves africains. Les conditions étaient si durent que la première révolte d’esclave s’est produite en 1527. En 1784, le marquage à chaud des esclaves a finalement été suspendu et les esclaves ont eu la possibilité d'obtenir la liberté dans certaines circonstances.

Au milieu du XIXe siècle, le mouvement abolitionniste à Porto Rico a commencé à prendre de l'ampleur. Dans l’île, à Mayagüez, Ramón Emeterio Betances a fondé une société abolitionniste en 1858. Alors qu'en Espagne, il faut attendre 1865 pour qu’un groupe de Portoricains fonde la Société abolitionniste espagnole, laquelle exige aussitôt l'abolition de la « lugubre institution de l'esclavage ». Cette-ci ne viendra qu’en 1873, le 22 mars, Il y a 150 ans jour pour jour.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 mars 2023

Cette mosaïque figurant l'abolition se trouve dans le capitole de Porto Rico (le Capitole). Elle a été conçu par l'artiste plasticien portoricain (né à New York) Rafael Tufiño Figueroa, connu sous le nom d' El Artista del Pueblo , pour les thèmes de ses œuvres. Cela représente un esclave brisant ses chaînes et, au premier plan, on peut voir les abolitionnistes Segundo Ruiz Belvis, Ramón Emeterio Betances, José Julián Acosta, Francisco Mariano Quiñones, Julio L. Vizcarrondo et Román Baldorioty de Castro, signant la loi. La mosaïque a été en réalisée par Enrique Pandolfini, en Italie.

Le monument commémoratif

Famille d’esclaves émancipés à la fin du XIXe siècle.

21 mars : l’anniversaire de Benito Juárez, ancien président du Mexique

Ce président qui a dirigé le Mexique au XIXe siècle avec des idées libérales est célébré comme un héros national, en raison de sa résistance à l’invasion française et à l’Église catholique. Benito Juárez demeure aussi le seul président d’origine indienne, ce qui le rend conforme à l’image que le Mexique veut donner de lui-même. Son anniversaire fait l’objet d’un jour férié.

Benito Juárez est le seul président du Mexique dont l’anniversaire a suscité la création d’un jour férié. Il a enchaîné quatre mandats consécutifs entre 1861 et 1872. S’il a été proclamé héros national et Père de la Patrie, c’est d’abord pour avoir su résister à l’invasion française du Mexique (voir 5 mai) mais aussi pour sa politique libérale et laïque. Il a promulgué des lois relatives à la réforme agraire, à la liberté de la presse et à la séparation entre l'Église et l'État, il a retiré des privilèges à l'armée… Son intérêt pour le peuple mexicain s'est concrétisé dans les travaux publics, dans la création d'écoles primaires et supérieures...

S’il symbolise le Mexique plus que tout autre, c’est en raison de ses origines indiennes. Il est né le 21 mars 1806, à San Pablo Guelatao dans une vallée de la Sierra Madre. Enfant, il ne parlait que le zapotèque. C’était un fils de paysan. On raconte qu’ayant perdu une brebis, il se serait enfui et réfugié dans la ville d’Oaxaca, pour échapper à sa punition. Là, il a pris l’espagnol, il a fait des études, il est devenu avocat. Il a participé à toutes les luttes politiques au plus haut niveau de l’État. Il correspond tout à fait à l’image que le Mexique veut se donner : même un petit berger zapotèque peut espérer devenir un jour président de la république. Il est le symbole d’un pays qui se veut libéral (au sens américain du terme) et sans préjugés raciaux (contrastant ainsi avec son grand voisin du nord, où à son époque la moitié du pays s’est battue pour empêcher l’abolition de l’esclavage). Benito Juárez demeure toutefois, à ce jour, le seul président d’origine indienne.

Peu valorisé en France, en raison de sa participation à la déroute de l’armée française au Mexique, Benito Juárez est pourtant très connu des milieux progressistes dans le monde. En Italie, si le fils d’un forgeron socialiste fut baptisé en 1883 du prénom de Benito, c’est en hommage à la lutte anti-impérialiste menée par le président Juárez, il s’appelait Mussolini.

Ce mardi 21 mars, pour la Commémoration de la naissance de Benito Juárez (Conmemoración del natalicio de Benito Juárez), les écoliers et lycéens ont congés ainsi, bien sûr, que les enseignants. Mais, le jour férié qui offre chaque année un week-end prolongé à tous les Mexicains est tombé hier, le 20 mars. Pour que tous les travailleurs puissent en profiter chaque année il a été placé le troisième lundi de mars, c’est-à-dire hier. Comme les écoles et universités étaient aussi fermées le 18 mars, Cárdenas et Juárez, ont offert cette année cinq jours de vacances scolaires.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 mars 2023

détail d’une œuvre du muraliste mexicain Antonio González Orozco

Soldats et patriotes mexicains (droite) affrontant des troupes française envoyées par Napoléon III (gauche)

18 mars : l'anniversaire de l'expropriation du pétrole mexicain

Le président Andrés Manuel López Obrador invite les Mexicains à célébrer le 85e anniversaire de la nationalisation de l’industrie pétrolière prononcée en 1938 par son prédécesseur, Lázaro Cárdenas. Le 18 mars est l’occasion chaque année de célébrer la souveraineté du Mexique, en dépit de la proximité écrasante de son grand voisin du nord.

Le président Andrés Manuel López Obrador invite les Mexicains à se rendre ce samedi, à 17h. au Zócalo de Mexico (la place centrale de la capitale) pour célébrer le 85e anniversaire de l'expropriation pétrolière (El aniversario de la expropiación petrolera).

Le 18 mars 1938, le président du Mexique, le général Lázaro Cárdenas del Río, publia le décret d’expropriation du pétrole, autrement dit la nationalisation de l’industrie pétrolière contrôlée par 17 sociétés étrangères, principalement états-uniennes et britanniques. L’événement est considérable à l’époque. Et c’est une grande source de fierté pour les Mexicains qui célèbrent chaque 18 mars el aniversario de la expropiación petrolera par des déclarations patriotiques.

Au milieu des 1970, la plupart des États pétroliers commenceront à faire de même, mais quatre décennies plus tôt il fallait un certain aplomb de la part de Mexico pour affronter ainsi le puissant voisin. En 1953, l’Iran subira un coup d’État organisé par Washington, pour avoir tenté la même opération. En 1954, c’est le Guatemala qui fera les frais d’une tentative de réforme agraire qui aurait pu nuire aux intérêts d’une multinationale américaine. Et que du dire du putsch de 1973 au Chili…

En 1935, le Syndicat des travailleurs du pétrole de la République mexicaine (STPRM) est formé, il regroupe de plus de 20 000 travailleurs et reçoit le soutien du gouvernement cardeniste (centre gauche). Le STPRM émet très vite des revendications : la semaine de travail de 40 heures ; le paiement du salaire en cas de maladie ; l'indemnisation familiale en cas de décès ou d'invalidité totale, le salaire minimum de cinq pesos, les pensions de retraite. Devant le refus des pétroliers, en 1937, une grande grève a eu lieu qui a paralysé toutes les activités liées au secteur pétrolier. Le président Cárdenas réagit par le décret du 18 mars 1938 consistant en l'expropriation légale des installations, des bâtiments, des raffineries, des stations de distribution, des navires, des oléoducs et de tous les biens mobiliers et immobiliers de la Compagnie pétrolière mexicaine appelée El Águila (Royal Dutch Shell), de la San Cristobal Shipping Company, de la San Ricardo Shipping Company, Huasteca Petroleum, Sinclair Pierce Oil Company, Mexican Sinclair Petroleum Corporation, Stanford and Company, Penn Mex Fuel Company, Richmond Petroleum Company, California Standard Oil Company du Mexique, El Agwi Oil Company, Imperio Gas and Fuel Company, Consolidated Oil Company du Mexique, Société Mexicana de Vapores San Antonio, Sabalo Transportation Company, Clarita S A et Cacalilao Sociedad Anónima, ainsi que ses filiales ou filiales. Une indemnisation était prévue, l’État mexicain du s’endetter pour y faire face. Les pétroliers ont tout quitté sans transition, tentant d’enfoncer le Mexique dans une crise pétrolière. Le pays ne retrouvera sa production de pétrole et son volume de raffinage qu’en 1942, à la faveur du conflit mondial. Les États-Unis ont alors envoyé des conseillers techniques au Mexique pour s'assurer que la production de pétrole pouvait soutenir les Alliés en guerre. Lázaro Cárdenas a fondé la société pétrolière Pemex (Petróleos Mexicanos), qui sera un modèle pour d'autres nations cherchant à mieux contrôler leurs ressources en pétrole et en gaz naturel.

Le 18 mars n’est pas un jour chômé pour tous les travailleurs, seuls les écoliers et étudiants ont une journée de congé ce jour-là.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 17 avril 2023

Rejoignez-nous ! Le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se place dans les pas du président Lázaro Cárdenas.

AMLO fête l’expropriation du 18 mars 1938 au milieu des ouvriers du pétrole.

Le 18 mars, une journée pour célébrer la souveraineté du Mexique

L'expropriation du pétrole avait le soutien populaire et même celui des milieux conservateurs.

Une de l’époque

17 mars : un nouveau jour férié letton pour célébrer la résistance aux nazis et à l’URSS

En 2023, cette Journée commémorative du mouvement de résistance nationale fixée le 17 mars, est célébrée pour la deuxième fois seulement en Lettonie. Elle fait référence à résistance aux deux ennemis mortels des années 1944-1945, les nazis et les Soviétiques. La création de cette journée a pour but de désactiver une célébration néonazie qui se déroule chaque 16 mars dans les rues de Riga.

En 2023, cette Journée commémorative du mouvement de résistance nationale (Nacionālās pretošanās kustības piemiņas diena) fixée le 17 mars, est célébrée pour la deuxième fois seulement. Elle a été créée en juin 2021, à l'initiative du président Egils Levits et sur décision de la Saeima (le parlement). Plusieurs dates auraient été possibles, le 17 mars a été choisi pour couper l’herbe sous les pieds de l’extrême droite lettone qui avait pris l’habitude chaque 16 mars de faire défiler d’anciens SS lettons ayant combattu dans l’armée allemande contre l’Armée rouge. Ce défilé qui attirait tous les néonazis de la région était du plus mauvais effet pour l’image de la Lettonie, d’autant que ce défilé provoquait aussi la réaction, parfois violente, de nombreux militants pro-kremlin vivant en Lettonie.

En choisissant la date du 17 mars, les autorités lettones honorent les élites lettones réagissant à la fois à l’occupation allemande – laquelle avait débuté en juin 1941 et s’était totalement terminée le 8 mai 1945 seulement, pour les derniers territoires libérés – mais aussi soviétique, car début 1944, l’URSS reprenait l’offensive contre l’Allemagne et menaçait de reprendre le contrôle total de la Lettonie.

Le 17 mars 1944, le Conseil central de Lettonie (LCP) dirigé par le professeur Konstantīns Čakste (fils du premier président de Lettonie, Jānis Čakste), a conclu la collecte de 188 signatures de personnalités lettones pour un mémorandum réclamant la restauration effective de l'indépendance de l'État letton. Les élites lettones demandaient la restauration de la république de Lettonie telle qu’elle avait existé de 1920 à 1940. Le 14 juin 1940, l’Armée rouge avait envahi la Lettonie, un an plus tard l’URSS était remplacée par l’Allemagne nazie comme puissance occupante. Au printemps 1944, la Lettonie était prise entre deux feux.

Le LCP (Latvijas Centrālā padome) avait été fondé clandestinement, sous l'occupation allemande, le 13 août 1943, par les représentants des quatre plus grands partis composant l’ancien Parlement de la République de Lettonie (la Saeima), le Parti ouvrier social-démocrate letton, l’Union des agriculteurs lettons, le Centre démocratique et le Parti des agriculteurs chrétiens de Latgale. L’ancien président de la Saeima (Paula Kalniņa) et l'évêque Jázeps Rancāns y participait. Le LCP était la plus importante organisation de résistance.

Son objectif est la restauration de l'indépendance du pays sur la base de la Constitution de 1922. Le LCP, qui se considérait comme le centre et le coordinateur du mouvement de résistance en Lettonie, avait déclaré une lutte contre les deux puissances d'occupation - les Soviétiques et les nazis - dans sa plate-forme politique. Le mémorandum du 17 mars a été signé par 188 éminentes personnalités politiques, sociales, scientifiques et culturels lettons, représentants de l'intelligentsia.

Au printemps 1944, les forces de sécurité allemandes ont lancé une sévère répression contre le LCP. En avril, K. Čakste a été arrêté puis envoyé au camp de concentration de Stutthof (en Alsace), où il est décédé le 22 février 1945. Après que Riga soit repassée sous occupation soviétique, en octobre 1944, LCP a opéré à partir de Kurzeme, avant que certains de ses membres se soient réfugiés en Suède.

En effet, en 1944 et 1945, l'une des activités importantes du LCP a été d'aider des réfugiés à quitter la Lettonie pour la Suède. Le LCP a organisé une « action de bateau » qui a aidé environ 5 000 personnes à échapper à l'occupation soviétique. La commission militaire LCP sous la direction du général Jānis Kurelis et du capitaine Kristaps Upelnieks était active. Le LCP a misé sur les possibilités de reconquérir le statut d'État indépendant au moment de la vacance du pouvoir d'occupation, quand les forces allemandes quitteraient le pays, et avant que régime soviétique ne réoccupe le territoire de la Lettonie, avec l’espoir d’un soutien des alliés occidentaux qui étaient en train de gagner la guerre mondiale. Mais, afin de ménager Moscou, ce soutien n’est jamais venu.

Certains partisans du LCP ont pris le maquis dans les forêts du pays et se sont battus pendant plusieurs années. En 1949 (à nouveau un 17 mars), 24 partisans, réfugiés dans un bunker, livrèrent leur dernière bataille contre 760 hommes de la Tcheka (la police politique russe). 15 partisans sont morts, neuf ont été capturés. Cette ultime bataille, désespérée, fait de la date du 17 mars un double symbole d’une résistance à la fois politique et militaire contre les deux ennemis mortels de l’époque, les nazis et les Soviétiques.

En 2023, alors qu’une guerre déclenchée par Moscou, se déroule non loin des frontières de la Lettonie, un pays où vit une très importante communiste russe, ce genre de commémoration prend une dimension particulière. Le souci du gouvernement letton est que cette commémoration soit celle de tout le pays et non celle de l’extrême droite et des courants les plus nationalistes comme c’est le cas du défilé du 16 mars dans les rues de Riga.

Ce vendredi 17 mars à 17h, un événement solennel dédié à la mémoire du Mouvement de la Résistance nationale se tient sur la place Brivibas, à Riga.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 16 mars 2023

L'original du mémorandum n'a pas été perdu. Il était caché à Riga sous le plancher d'un appartement, où il a été retrouvé en 2001 lors de rénovations.

Partisans lettons antisoviétiques

16 mars : mémoire d'un Oradour-sur-Glane au Vietnam

Le 16 mars 1968, 120 GI de la brigade d’infanterie légère anéantissent le village de My Lai, un remake américain d'Oradour-sur-Glane. Ce massacre est une page particulièrement sombre de la guerre du Vietnam et de l’Histoire des États-Unis.

Le 16 mars 1968, 120 GI de la brigade d’infanterie légère anéantissent le village de My Lai, un remake américain d'Oradour-sur-Glane.

La tuerie le 16 mars 1968 dans le hameau sud-vietnamien de My Lai a suscité une réprobation internationale. Le massacre, qui ne devait être connu que plus tard en novembre 1969, a commencé lorsque les hommes de la compagnie Charlie commandés par le lieutenant Calley ont ouvert le feu sur des civils au cours d'une mission dans le village de My Lai et les villages voisins. Les victimes étaient essentiellement des vieillards, des femmes et des enfants. Le lieutenant Calley dira qu'il avait reçu l'ordre de nettoyer le village, censé être un repère de la guérilla communiste Vietcong mais en réalité rempli de femmes, enfants et personnes âgées désarmées. Le bilan exact du massacre est toujours controversé mais les estimations américaines font état de 347 à 504 personnes tuées. Le lieutenant Calley, seul Américain à avoir été jugé coupable de ce massacre, a été condamné à la perpétuité par une cour martiale mais a été libéré au bout de trois ans, en 1974, sur intervention du président américain Richard Nixon.

S’il a marqué l’opinion mondiale, le massacre de Mỹ Lai (Thảm sát Mỹ Lai) est loin d’être le seul. Dans la même région, pendant sept mois de l’année 1967, les troupes américaines ont commis de nombreuses atrocités.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 mars 2020

Mémorial de Sơn Mỹ dédié au massacre de Mỹ Lai

15 mars : la fête nationale hongroise sur fond de guerre aux frontières

La fête nationale hongroise qui commémore le réveil démocratique du pays en 1848, est traditionnellement un rendez-vous politique important, d’autant plus cette année pour le 175e anniversaire de la révolution.

Budapest est pavoisée aux couleurs nationales, beaucoup de citoyens pour l’occasion portent la cocarde tricolore. La fête nationale hongroise (Nemzeti ünnep) débute à 9 heures par la levée du drapeau sur Kossuth Lajos tér. De là, un défilé militaire se rend au Musée national où la révolution a débuté il y a 175 ans. Profitant du réveil des peuples en cette année 1848, des démocrates hongrois s’étaient rendus au château de Buda porteur de 12 revendications à présenter au pouvoir des Habsbourg. Notamment l’exigence de la liberté de presse et l’abolition de la censure. Une commémoration bien paradoxale dans la Hongrie de Viktor Orbán qui depuis 2010 multiplie les mesures liberticides, notamment contre la presse d’opposition. Le 15-Mars est également connu sous le nom de Fête de la Révolution de 1848 (1848-as forradalom ünnepe).

Ainsi, ce jour de fête populaire est aussi traditionnellement l’occasion d’une grande manifestation de l’opposition pour dénoncer un régime inspiré par l’extrême droite. Des manifestants de gauche viennent de toute l’Europe pour dénoncer les dérives du régime hongrois.

Tandis que l’ultra droite, le Mouvement Notre Patrie, se rassemble à côté du Musée national hongrois. Il est chaque année épaulé par des militants de l’extrême droite venus de toute l’Europe, en particulier des Polonais et des Italiens... Le 15-Mars à Budapest est devenu, comme le 23-Octobre, l’un des grands rendez-vous politiques européens. Cette année, avec la proximité des élections législatives, dont la guerre en Ukraine est venue modifier la donne, la journée prend une dimension particulière.

Quant au parti au pouvoir, le Fidesz (extrême droite populiste), il profite des cérémonies officielles sur la place Kossuth Lajos devant le Parlement à 15 heures, où le Premier ministre Viktor Orbán prononce un discours. La Marche pour la Paix (organisée par le parti au pouvoir) se joint à la cérémonie. Le mardi 15 mars, conformément à la tradition, on peut venir voir gratuitement la couronne de Saint Étienne au Parlement. Le jour est férié et chômé, beaucoup de musées et de bâtiment officiel ouvrent leurs portes au public ce jour-là. C'est à l'occasion de cette fête que sont distribués les Prix Kossuth (culture et des arts) et Széchenyi (culture hongroise).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 14 mars 2023

Mise à jour 2025 : dopé par l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, annonce ce samedi 15 mars son projet d’éliminer rivaux politiques, juges, médias et ONG, des « punaises » abreuvées selon lui de fonds étrangers « corrompus ». « Après notre grand rassemblement, viendra le grand nettoyage de Pâques car les punaises ont survécu à l’hiver », a-t-il lancé devant une foule de plusieurs milliers de partisans réunis devant le musée national à Budapest à l’occasion de la fête nationale.

Plus de 50 000 personnes ont bravé le froid et la pluie samedi à Budapest contre la politique répressive de Viktor Orban à l'encontre de la presse et des ONG, tandis que Peter Magyar, le chef du parti d'opposition Tisza, en plein essor, leur a promis de mettre fin aux 15 ans de règne du chef du gouvernement.

14 mars : la journée de Pi

Les amateurs de mathématiques fêtent la journée de Pi, car selon le format des dates américaines nous sommes le 3.14. Constatant le succès du Pi Day, l’Unesco en a fait de la Journée internationale des mathématiques.

Les amateurs de mathématiques, tout au moins aux États-Unis, fêtent la journée de Pi (la lettre grecque « π »), car selon le format des dates américaines nous sommes le 3.14. Constatant le succès du Pi Day, l’Unesco en a fait de la Journée internationale des mathématiques.

À 1 h 59 de l'après-midi du Pi Day (on vous épargnera le matin), ce sera la bonne heure pour se régaler d'une pie (tarte, en anglais). Les plus pointilleux préciseront « 1 h 59 et 26 secondes ». Avec sept décimales, π = 3,1415926. Mais on peut aller bien au-delà, Pi a été calculé à plus de 50 milliards de chiffres au-delà de sa virgule décimale.

Bon anniversaire également à Albert Einstein, né le 14 mars 1879. On ne sait pas à quelle heure.

« II y a un an, une bombe russe a tué à Kharkiv Yulia Zdanowska : mathématicienne ukrainienne de 21 ans, parmi les plus douées du monde, passionnée par la transmission de sa passion aux écoliers, tuée alors qu’elle œuvrait à l’aide humanitaire pour son pays », déclarait le député et mathématicien médaillé Fields Cédric Villani, sur Twitter le 14 mars 2022. En 2017, Yulia représentait l’Ukraine aux Olympiades mathématiques féminines européennes et y avait remporté la médaille d’argent.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 13 mars 2023

13 mars : la première Journée du Commonwealth présidée par le roi Charles

Cette journée marque également le dixième anniversaire de la signature de la Charte du Commonwealth, qui énonce les valeurs et les principes qui unissent les 56 pays du Commonwealth, représentant plus de 2,5 milliards de personnes, soit près d’un tiers de l'humanité.

C’est la première Journée du Commonwealth (Commonwealth Day) présidée par Charles III en tant que roi et chef du Commonwealth. Cette journée du 13 mars marque également le dixième anniversaire de la signature de la Charte du Commonwealth, qui énonce les valeurs et les principes qui unissent les 56 pays du Commonwealth, représentant plus de 2,5 milliards de personnes, soit près d’un tiers de l'Humanité. Le Commonwealth a été créé au milieu du XXe siècle pendant le processus de décolonisation. Il est formellement constitué par la Déclaration de Londres de 1949 qui fait des États membres des partenaires « libres et égaux ». Il s’agissait pour Londres de conserver des liens culturels et politiques avec ses anciennes colonies. Mais, en dépit de toute la symbolique de la journée, celui-ci demeure très tenu. Cette année 2023, le slogan de la journée est « Forging a sustainable and peaceful common future » (Forger un avenir commun durable et pacifique).

Comme chaque deuxième mardi de mars, depuis 1977, la journée est marquée par un service multiculturel et multiconfessionnel organisé à l'abbaye de Westminster qui met en vedette une procession de jeunes porte-drapeaux représentant chacune des 56 nations du Commonwealth, ainsi qu'une cérémonie de dépôt de gerbe à la Commonwealth Memorial Gates et un événement de levée de drapeau pour le drapeau du Commonwealth pour la paix. L'événement est diffusé en direct depuis l'abbaye de Westminster sur la BBC One à 14h15.

Le Commonwealth Day a succédé en 1958 à l’Empire Day fêté au Royaume-Uni à partir de 1902 et qui avait vocation à célébrer l’empire colonial britannique. Il était fêté le 24 mai, date de l’anniversaire de la reine Victoria (décédée l’année précédente). Au Belize, la Journée du Commonwealth est toujours célébrée le 24 mai. À Gibraltar, c’est un jour férié mais depuis 2022, il est célébré en février et non plus en mars.

En Australie, le jour du Commonwealth n'est pas observé comme un jour férié, bien que plusieurs jours fériés régionaux coïncident avec ce jour : la Journée de Canberra, la Fête du travail de l’État de Victoria, la Journée de la Coupe d'Adélaïde en Australie-Méridionale et la Journée de huit heures en Tasmanie. Au Canada, on se contente, ce jour-là, de faire flotter le drapeau du Royaume-uni aux côtés du drapeau national sur quelques bâtiments gouvernementaux. Dans de nombreux pays, cette journée est le début d'une semaine d'événements et d'activités, comprenant des rassemblements religieux et civiques, des débats, des assemblées scolaires, des cérémonies de levier du drapeau et des événements culturels.

En 2023, le Commonwealth comprend 56 membres, il a été rejoint par quelques pays n'ayant pas de relation historique avec le Royaume-Uni : le Mozambique en 1995, suivi en 2009 par le Rwanda. Le Gabon et le Togo ont adhéré au Commonwealth le 25 juin 2022.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

Le drapeau du Commonwealth flotte sur le toit du Foreign Office, le Jour du Commonwealth Day 2019. Il existe depuis 2013, une version de ce drapeau dite « de la paix » qui figure une colombe de la paix sur son coin droite, en bas.

11 mars : marche en l’honneur de Moshoeshoe, le fondateur du Lesotho

Le peuple du Lesotho commémore la mort du roi Moshoeshoe I, fondateur de la nation Basotho et du royaume du Lesotho. Moshoeshoe Day est un jour férié.

Initiée en 2007, la marche de Moshoeshoe commémore l'héritage du roi fondateur du peuple Basotho. Devenu roi en 1822, il avait réuni les membres de différentes tribus pour former la nation Basotho et le royaume du Lesotho. Cette marche commence chaque année à Menkhoaneng, le lieu de naissance de Moshoeshoe et se termine à Thaba Bosiu, sa célèbre forteresse. L'objectif principal de la marche est de raviver l'esprit d'unité parmi les Basotho tel qu'incarné dans l'héritage laissé par son fondateur, le roi Moshoeshoe I.

La date choisie, le 11 mars, est l’anniversaire de la mort du roi Moshoeshoe, en 1870, car sa date de naissance exacte est inconnue. Le fondateur du Lesotho a su longtemps protéger son royaume des envahisseurs hollandais, mais il a finalement été vaincu par les Boers soutenus par les Britanniques. À sa demande, le Basotholand a été annexé par les Britanniques en tant que colonie de la Couronne en 1868, ce qui lui permit d’échapper au pouvoir des Boers et d’obtenir, un siècle plus tard, en 1966, l’indépendance sous la forme d’une enclave au sein de l’Afrique du Sud.

Le Moshoeshoe Day est un jour férié. Les célébrations comprennent le dépôt de couronnes sur la tombe de Moshoeshoe à Thaba Bosiu par une délégation dirigée par, Letsie III le roi du Lesotho.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 mars 2023

10 mars : il y a 64 ans les Tibétains se soulevaient contre l'occupation chinoise

La diaspora tibétaine commémore le soulèvement de 1959 au Tibet contre l’invasion chinoise. Sur place, tout est verrouillé, la présence policière et militaire renforcée et le Tibet est fermé aux étrangers. À l’époque, le Tibet n’avait pas bénéficié d’une mobilisation internationale contre l’agression chinoise, comme c’est le cas aujourd’hui en faveur de l’Ukraine.

Voilà une cause bien éclipsée aujourd’hui par la crise ukrainienne, mais la diaspora tibétaine n’oublie pas ce rendez-vous annuel. Chaque année, le 10 mars, elle commémore le soulèvement de 1959 au Tibet contre l’invasion chinoise.

Le 10 mars 1959, des dizaines de milliers d’hommes et de femmes sont descendus dans les rues de Lhassa pour réclamer l’indépendance du Tibet. Ce mouvement de protestation, porté par une population déjà exaspérée, fut réprimé dans un bain de sang (plus de 80 000 morts). Pékin considérait le Tibet comme appartenant à la zone d’influence chinoise, il n’était pas question d’imaginer son émancipation. Ce raisonnement est aujourd’hui celui de Moscou à l’égard de l’Ukraine.

Aujourd’hui, la commémoration se déroule à l’extérieur du pays, notamment en Inde, où une partie des Tibétains sont réfugiés. Notamment dans la ville himalayenne de Dharamsala, dans le nord de l'Inde où est réfugié le Dalai Lama. Au Tibet, tout est verrouillé, la présence policière et militaire renforcée et le pays est fermé aux étrangers pour quelques jours. Ceux-ci, d’ailleurs, ont été rares en Chine ces derniers temps, en raison de l’épidémie de covid.

Suite aux manifestations de 2008 au Tibet, lourdement réprimées par l’État chinois (plus de 200 morts, 5 000 prisonniers, condamnations à de lourdes peines de prison et des exécutions), la situation au Tibet ne cesse d’empirer : on déplore plus de 2000 prisonniers politiques tibétains, des morts sous la torture, des disparitions forcées, des violences des forces de polices contre des rassemblements pacifiques entraînant des morts. Depuis 2009 au Tibet, quelque 150 Tibétains se sont immolés par le feu pour protester contre cette répression. La plupart sont morts. Pékin alourdit son emprise sur la région, depuis 2019, il prélève de manière systématique l’ADN des 3,5 millions de Tibétains comme il l’a fait pour les 23 millions de Ouïghours. On ignore l’objectif précis de ce programme. En revanche, l’envoi de centaines de milliers d'enfants tibétains, âgés de 4 à 18 ans, dans des internats coloniaux chinois au Tibet, loin de leurs familles, est beaucoup plus clair : il vise à éradiquer la culture tibétaine.

La Chine suit la crise ukrainienne avec intérêt, elle s’est abstenue à l’ONU de condamner l’agression russe. Elle le sait, un parallèle pourrait être fait avec l’invasion du Tibet en 1959. Elle est également dans le viseur de la communauté internationale pour sa politique d’élimination du peuple ouïghour et ses visées sur Taïwan.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 mars 2023

à lire : Himalaya à cœur ouvert, dans lequel, l’auteur Alain Laville, parle de la souffrance du peuple tibétain à travers une série de témoignages recueillis au Tibet.

9 mars : en Indonésie, une fête de la musique très patriotique

La Journée nationale de la musique a été créée en 2013 pour célébrer l'anniversaire de WR Supratman, un journaliste et auteur-compositeur indonésien surtout connu pour avoir composé l'hymne national de l'Indonésie. C’est aujourd’hui une fête dédiée à la musique dans tout le pays mais encadrée par les autorités.

La Journée nationale de la musique (Hari Musik Nasional ) a été créée en 2013 pour célébrer l'anniversaire de WR Supratman, un journaliste et auteur-compositeur indonésien surtout connu pour avoir composé l'hymne national de l'Indonésie.

Wage Rudolf Soepratman, connu sous le nom de WR Supratman, avait fondé avec son frère, un groupe de jazz appelé Black And White qui chantait des textes participant à la lutte anti coloniale. Il a répondu à un concours qui mettait au défi les compositeurs indonésiens de créer un futur hymne national. Initialement intitulée Indonésie, cette chanson a été composée en 1924, mais il ne l'a interprétée pour la première fois que lors du deuxième Congrès de la jeunesse en 1928. La chanson a été rapidement adoptée par le Parti national indonésien de Sukarno et a été rebaptisée Indonésie Raya ("Grande Indonésie") en 1929. WR Supratam n'aura pas su que sa chanson était devenue l'hymne national d'une Indonésie indépendante : il est mort de maladie en 1938, à l'âge de 35 ans, et l'Indonésie n'a proclamé son indépendance que le 17 août 1945. Supratam a reçu le titre à titre posthume du héros national de l'Indonésie en 1971.

L'idée de désigner l'anniversaire de Supratam comme Journée nationale de la musique a été proposée pour la première fois par l'Association indonésienne des chanteurs, auteurs-compositeurs et musiciens ( Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia , PAPPRI) en 2003, mais il a fallu une décennie pour que la fête soit officiellement instaurée. À l’époque on pensait que Wage Rudolf Soepratman était né le 9 mars 1903 à Purworejo. On sait aujourd’hui que c’était le 19 mars mais la date de la Journée nationale de la musique n’a pas été modifiée.

L’idée de cette fête est de promouvoir la musique nationale et d’inviter la jeunesse à s’y intéresser un peu plus plutôt que de se tourner systématiquement vers ce qui vient de l’étranger. Chaque 9 mars, des prix sont décernés à des musiciens indonésiens, en activité mais aussi en hommage à des artistes décédés. Cette année, pour les 10 ans de la fête de la musique, le Conseil central de direction du Comité des arts et de la culture de l'archipel (DPP KSBN) organise un événement international à Kota Tua, Jakarta.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 mars 2023

Un portrait de WR Supratman figurant sur le billet de 50 000 rupiah et un extrait de la partition de l’hymne national indonésien.

Les enfants des écoles sont mobilisés pour l’occasion.

Le groupe Khan, profite de cette 10e fête de la musique pour présenter son nouvel opus, un single intitulé Lestari Musik Indonésie

La musique traditionnelle est mise à l’honneur.

8 mars : le régime syrien célèbre 60 ans de pouvoir du parti Baas

Ce jour férié syrien célèbre le coup d’État du 8 mars 1963 qui a permis au parti Baas d’accéder au pouvoir et de s’y maintenir depuis 60 ans. La soi-disant "Révolution du 8 mars" a engendré l’État policier aux pratiques sanguinaires que nous connaissons aujourd’hui.

Chaque année, le régime syrien commémore la Révolution du 8 mars (ثورة الثامن من آذار) par un jour férié et des cérémonies très martiales. Le 8 mars 1963, il y a 60 ans, un coup d’État permettait au Parti socialiste de la résurrection arabe dit Ba’th ou Baas d’accéder au pouvoir à Damas. Cette force politique progressiste à l’époque, à la fois laïque et socialiste, s’est peu à peu laissée déborder par sa branche militaire, aux accents beaucoup plus nationaliste et autoritaire que panarabe et humaniste. À partir de 1970, suite à un nouveau coup d’État, interne au parti celui-là, c’est le général Hafez el-Assad qui a pris le pouvoir. Il l’a conservé d’une main de fer jusqu’à sa mort en 2000. Son fils Bachar el-Assad a pris la suite de la dictature sanguinaire que nous connaissons aujourd’hui à la tête de la Syrie.

« La Révolution du 8 mars, qui a représenté l'une des étapes lumineuses de l'histoire contemporaine de la Syrie et a été le résultat d'une longue lutte pour éradiquer l'injustice, la réaction et l'exploitation. » ainsi s’exprime la propagande du régime qui célèbre tous les ans la présence du clan Assad à la tête d’un État policier qui règne sur la Syrie depuis plus d’un demi-siècle, au prix de centaines de milliers de morts. Chaque 8 mars, le Grand Conseil du parti rend hommage « aux masses du peuple syrien et aux militants du parti socialiste arabe Baas » comme s’il ne s’était rien passé depuis le 15 mars 2011. De l’idéologie bassiste d’origine, il ne reste plus rien. Le régime n’est plus soutenu idéologiquement que par Téhéran et quelques partis d’extrême droite européens.

Depuis 2022, le 8 mars est également un jour férié officiel dans la zone dirigée par l’Administration autonome du nord et l’est de la Syrie (AANES), autrement dit le Kurdistan syrien, région qui échappe au pouvoir de Damas. Ce n’est pas pour célébrer la pseudo-révolution du 8 mars, mais au titre de la Journée internationale des droits des femmes.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 7 mars 2023

Mise à jour 2025 : suite à la chute du régime du Baas, le 8 décembre 2024, cette commémoration a été supprimée.

Les portraits d’Assad, père et fils brandis par les militaires gardiens du régime

7 mars : la journée des enseignants albanais, une fête patriotique

Cette fête albanaise célèbre l’ouverture, le 7 mars 1887, de la première école enseignant en langue albanaise, une étape importante dans l’émergence d’une nation albanaise qui commençait à réclamer un État. Cette fête est aujourd’hui aussi célébrée au Kosovo et en Macédoine du nord.

Cette fête albanaise célèbre l’ouverture, le 7 mars 1887, de la première école enseignant en langue albanaise, une étape importante dans l’émergence d’une nation albanaise qui commençait à réclamer un État.

Jusque-là l’enseignement était en grec, dans des écoles tenues par l’Église orthodoxe, ou en turc, car l’Albanie était une province de l’Empire ottoman. Cette première école, laïque et albanophone, a été créée à Korçë (ou Koritza) une petite ville à majorité albanaise située aux confins de l’Épire et de la Macédoine où vivaient aussi de nombreux Grecs ainsi que des Slaves, des Aroumains, des Roms... À Korçë, il y avait trois écoles turques et quatre écoles grecques, aucune école albanaise, puisque l'enseignement de la langue albanaise était strictement interdit et se faisait en secret au sein de maisons privée, comme un acte de résistance. La création de cette école, au vu de tous, était un acte militant de la part d’intellectuels luttant pour la reconnaissance de la culture albanaise. Elle s’inscrit dans le mouvement de la Renaissance albanaise dont Pandeli Sotiri, son premier directeur, est un éminent représentant. L’idée était que sans un travail sur la langue albanaise, il n’y avait pas de nation albanaise en mesure de créer un État. À l’ouverture de l’école, il n’y avait que 35 élèves, mais dès l’année suivante, ils étaient plus de 200. Cette école a fonctionné pendant près de 20 ans, harcelée par les Grecs qui ambitionnaient d’annexer la région.

La Journée des enseignants (Dita e mësuesit), était particulièrement fêtée à l’époque communiste, les élèves choisissaient leurs meilleurs représentants, qui allaient visiter la maison du professeur. Le professeur les attendait avec des bonbons et des fruits, tandis que les élèves apportaient des fleurs ou un livre. Aujourd'hui, la fête des professeurs est organisée au sein de l'école, avec des concerts et diverses animations. Les cadeaux reçus par les enseignants sont plus variés. Autrefois, les enseignants les plus méritants recevaient des décorations comme Professeur méritoire ou Professeur du peuple.

Depuis les années 1990, lette fête du 7 mars, est également célébrée au Kosovo, en souvenir de l’époque où les Albanais de la région étudient secrètement leur langue, car les écoles n’enseignaient que le serbe.

C’est aussi à Korçë que fut ouverte quelques années plus tard, la première école pour fille en Albanie. Peu après l’indépendance de l’Albanie, proclamée le 28 novembre 1912, la ville fut occupée par les Grecs, puis récupérée par les Albanais. En 1914, elle est à nouveau prise par les Grecs, puis par les Autrichiens et finalement par les Français, lesquels ont administré la ville pendant quelques mois en 1918. Ils y ont, eux aussi, créé une école et un lycée français où ont étudié plusieurs personnalités qui formeront les élites albanaises du XXe siècle, notamment Enver Hoxha, le futur dictateur communiste, qui y étudia, y enseigna et y fut initié au marxisme.

À l’échelle internationale, la Journée mondiale de l’enseignant a été fixée par l’Unesco le 5 octobre.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

La fête dans une école albanaise de Macédoine du nord

L’école de Korçë a été rénovée.

6 mars : en Irak, la Journée nationale de la tolérance et de la coexistence

Le gouvernement irakien a instauré un nouveau jour férié, dont c'est la deuxième édition, pour commémorer la rencontre en Irak, entre le pape François et le grand ayatollah Ali al-Sistani, et surtout leur déclaration commune du 6 mars 2021 condamnant l'extrémisme religieux et prônant la tolérance.

C’est un tout nouveau jour férié qui a été ajouté au calendrier officiel irakien : le 6 mars est désormais la Journée de la tolérance et de la coexistence (اليوم الوطني للتسامح والتعايش في العراق). Il s’agit de célébrer l’anniversaire de la visite du pape François en Irak et surtout sa rencontre à Nadjaf, avec le grand ayatollah Ali al-Sistani, le chef spirituel des musulmans chiites irakiens. Suite à un tête-à-tête de quarante minutes qui a eu lieu au domicile d'al-Sistani, les deux chefs religieux ont publié une déclaration commune condamnant l'extrémisme religieux. C’était le 6 mars 2021. Ensuite, le pape François s'est rendu à Ur puis est retourné à Bagdad où il a célébré une messe en la cathédrale catholique Saint-Joseph. Pour la première fois, François, le pape des catholique, prononçait une liturgie selon le rite oriental. Il s’agissait de montrer sa solidarité envers des minorités chrétiennes locales qui ont beaucoup soufferts.

Dans ce pays où la majorité chiite a été bannie pendant des décennies, sous Saddam Husein, lequel s’appuyait sur la communauté sunnite et quelques chrétiens, tout en persécutant violemment les Kurdes qu’ils soient chiites ou sunnites, la question de la tolérance et de la coexistence est d’une importance majeure. D’autant plus, qu’une partie du pays a, récemment, subi les pires violences religieuses de la part de Daech, notamment les yézidis, les sabéens-mandéens, la dizaine d’Églises chrétiennes, mais aussi les autres musulmans.

Depuis l’automne 2022, la présidence est occupée par un Kurde, Abdel Latif Rachid, et le gouvernement est dirigé par un chiite, Mohammed Chia Al-Sousdani et on a évité une grave crise intra chiite. Ce pays qui se relève peu à peu de décennie de dictature, d’une invasion américaine et d’une guerre civile, aspire à des relations plus tolérantes entres les différentes commute et à une coexistante pacifiques entre les différents courants politiques et religieux. Cette journée du 6 mars a été instaurée pour le rappeler.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 6 mars 2023

Le Pape François, le grand ayatollah Ali al-Sistani et Mustafa Al-Kadhimi, premier ministre de 2020 à 2022. C’est ce dernier qui a instauré le jour férié du 6 mars.

5 mars : Staline, mort il y a 70 ans, se porte de mieux en mieux

Staline est mort le 5 mars 1953. Des milliers de personnes viennent lui rendre hommage, partout en Russie. La nostalgie de l’URSS est largement entretenue par le régime du dictateur Poutine. Lequel a encore, récemment, inauguré une nouvelle statue de son homologue soviétique.

Chaque année, pour l’anniversaire de la mort de Staline (годовщина смерти сталина), Vladimir Poutine évoque le grand homme, la Grande Guerre patriotique et la Grande Russie, dénommée URSS, sur laquelle il régnait. L’hymne soviétique, dans une version rénovée, est à nouveau utilisé. Une nouvelle statue de Staline a encore été inaugurée par Poutine en janvier 2023. L’image du dictateur soviétique a été complètement remise au goût du jour par le dictateur russe.

Chaque 5 mars, la foule des admirateurs du « Petit père des peuples » se presse dans un coin de la place Rouge pour lui rendre hommage. Staline est responsable de la mort et de la déportation de plusieurs de dizaines de millions de personnes. Et pourtant, il continue d’être admiré en Russie par une partie croissante de la population.

Les mauvais souvenirs sont désormais bannis des manuels scolaires. Il n’est plus question des purges (700 000 personnes exécutées rien qu’en 1937-1938) ni des déportations, du Goulag, des famines, de la censure et de la propagande. En décembre 2021, l’association Mémorial a été dissoute. C’est elle qui depuis les années 1980 avait courageusement raconté l’histoire des millions de victimes du dictateur soviétique. Que va faire Poutine de l’extraordinaire fond de documentation des exactions de Staline qu’elle avait constitué en quatre décennies d’investigation ? De Staline, la jeunesse ne doit connaître que sa gloire de co-vainqueur de la Seconde Guerre mondiale et la puissance d’une URSS qui dominait un espace allant de l’Allemagne à la Mongolie. Selon un sondage de l’institut Levada publié en 2019, plus de 70% de la population russe estime que Staline a joué un rôle positif dans l’histoire du pays. Ils étaient deux fois moins nombreux au début des années 2000. Des nostalgiques de l’époque soviétique viennent ainsi fleurir tous les ans sa tombe sur la place Rouge, à l’occasion de l’anniversaire de sa mort, le 5 mars 1953. Et ils sont de plus en plus nombreux à le faire.

En décembre 2021, lors du traditionnel dernier tournoi de hockey de l’année, à Moscou, l'équipe russe est entrée sur la glace vêtue d'un uniforme soviétique, enthousiasmant un public qui agitait le drapeau soviétique. Nostalgie quand tu nous tiens ! Berlin 1953, Budapest 1956, Prague, 1968, Gdansk 1981,… Minsk 2020, Kiev 2022… la logique est la même aux yeux du bon peuple russe.

En octobre 1961, le corps de Staline a été retiré du mausolée de Lénine, sur la place Rouge, à Moscou, pour être placé, plus modestement, dans la nécropole près du mur du Kremlin. C’est la que la foule de ses admirateurs lui rend hommage chaque 5 mars.

En Géorgie, à Gori dans sa ville natale, on n’avait déboulonné sa statue qu’en 2010. Pour finalement la ressortir en 2013 et la placer devant le musée qui a été constitué à sa gloire. Chaque 5 mars, des centaines de personnes viennent lui rendre hommage. Une cérémonie est organisée dans une église, avant un bon repas pris dans le meilleur hôtel-restaurant de la ville, chez “Joseph”, bien sûr. On peut y déguster les plats préférés de Staline et réserver sa chambre.

Un attachement quasi religieux pour certains

À Kaspisk, au Daghestan, une rue de la ville a été renommée en l'honneur de Staline… Staline est aussi largement fêté pour son anniversaire officiel, chaque 21 décembre ainsi que le 9 mai, journée où il est mis à l’honneur par Vladimir Poutine, lequel a pris ses distances avec Lénine qu’il accuse d’avoir entrainé la perte de l’URSS en en faisant dès l’origine un État fédéral, mais pour mieux valoriser Staline, le héros de Stalingrad. En janvier 2023, le dictateur Poutine inaugurait encore une nouvelle statue de son glorieux prédécesseur, c’était à Volgograd, l’ex-Stalingrad, bien sûr. Dans le discours que Poutine sert aux Russes, le vainqueur de 1945 a éclipsé le tyran de la Grande Terreur. S’attaquer à Staline revient, pour Poutine, à participer au complot ourdi par les Occidentaux visant à faire de la Russie un pays de second rang. Le discours de la Grande Patrie et de la Russie éternelle fonctionne sur la majeure partie de la population qui n’en a jamais connu d’autre. Le culte du grand homme n’est pas sans rappeler les sentiments qui animaient autrefois la paysannerie russe à l’égard du tsar Nicolas II.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 mars 2022

Un pastiche qui en dit long sur la relation entre les deux hommes.

4 mars : en Iran, on martyrise la jeunesse pendant qu'on vénère un martyr du VIIe siècle

Aujourd’hui, en Iran, c’est la Journée de la jeunesse. Comme chaque 11 Sha’ban du calendrier iranien, on vénère le jeune Ali al-Akbar mort en martyr en 680, alors que le régime des mollahs multiplie les martyrs parmi la jeunesse iranienne en révolte, depuis près de 6 mois. Mais, outre les conservatismes, la jeunesse iranienne doit aussi se battre contre la pyramide des âges !

Aujourd’hui, en Iran, c’est la Journée de la jeunesse (روز جوان). Comme chaque 11 Sha’ban du calendrier iranien, on célèbre l’anniversaire du jeune Ali al-Akbar, le fils aîné d’Hussein, lui-même fils d’Ali et de Fatima, la fille du Prophète. Ali est l’un des petit-fils de Mahomet (ou Muhammad). S’il est vénéré par les chiites, c’est qu’il passe pour avoir été la toute première victime du massacre de Kerbala, cette fameuse bataille qui a eu lieu en 680 et que les chiites commémorent chaque année, le jour de l’Achoura. Ce massacre des descendants du gendre et de la fille du Prophète, ainsi que de leurs partisans, est à l’origine de la rupture entre chiites et sunnites.

Le jeune Ali al-Akbar, première victime supposée du massacre, avait 28 ans. Les chiites qui, comme les catholiques attachent une grande importance aux martyrs, lui vouent un culte. Aujourd’hui ceux qui le peuvent vont se rendre en pèlerinage sur sa tombe situé dans la mosquée dédiée à son père Hussein. Cette mosquée est située à Kerbala, dans le nord de l’Irak, la ville sainte du chiisme.

De cette célébration religieuse chiite, la république islamique d’Iran a fait, en 1979, une journée officielle dédiée à la jeunesse. Cette année la célébration a lieu dans un contexte de révolte de la jeunesse, révolte très durement réprimée au point que le régime est en train de créer une multitude de martyrs. Le premier est une jeune Kurde Mahsa Amini, 22 ans, qui a péri entre les mains de la police des mœurs de Téhéran, le 16 septembre 2022, après son arrestation pour « port de vêtements inappropriés », déclenchant un mouvement d’opposition sans précédent qui appelle à la chute du régime théocratique de Téhéran.

Ces manifestations ont engendré des arrestations en masse qui débouchent sur des séries d’exécutions destinées à semer la terreur. Le but des dirigeant iraniens est de faire taire le soulèvement de cette jeunesse, avant qu’elle ne parviennent à entrainer l’ensemble de la population à rejeter le régime. Mohsen Shekari, 23 ans, exécuté le 8 décembre, est le premier manifestant assassiné, une cinquantaine d’autres ont suivi. À ce jour, plusieurs dizaines d’opposants, raflés parmi la jeunesse manifestante, sont menacés de la peine capitale par pendaison publique.

À ces menaces d’exécution, s’ajoutent les tentatives d’empoisonnement visant les filles, les étudiantes. Le premier empoisonnement a eu lieu le 30 novembre 2022, il visait 18 élèves de l'école technique Nour, dans la ville de Qom, la capitale religieuse du pays. Selon des rapports publiés la semaine dernière, au moins 194 filles ont été empoisonnées dans quatre écoles différentes de la ville de Borujerd, dans la province occidentale de Lorestan… Les cas d’intoxication de jeunes filles se sont multipliés ces derniers temps. Depuis novembre, le nombre de cas s’élèverait à plus de 650 depuis novembre. C’est ainsi que l’Iran traite sa jeunesse.

Le problème de la jeunesse iranienne est son poids démographique. Alors que celle qui avait pris le pouvoir en 1978, dans le sillage de Khomeiny, était issue de familles de 6 enfants en moyenne, la jeunesse d’aujourd’hui est bien moins nombreuse. En 1998, le taux de fécondité était tombé à 2,2 enfants par femme et aujourd’hui, il est inférieur à 1,8. Les 20-25 ans en Iran appartiennent à une classe creuse, d’où leur difficulté à émerger face à une masse de quadragénaire bien plus importante. En Iran, les quinquagénaires sont aussi nombreux que les vingtenaires et les sexagénaires (et plus) qui ont pris le pouvoir en 1978 n’ont toujours pas décroché. Outre les conservatismes, la jeunesse iranienne doit aussi se battre contre la pyramide des âges !

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

Image de propagande du régime concernant la Journée de la jeunesse

Jeunes étudiantes

2 mars : la victoire d’Adoua, la gloire des Africains

Le jour est férié en Éthiopie, cette fête nationale rappelle une victoire qui date de 1896. Et quelle victoire ! La première d’une nation africaine face à l’armée d’un État européen, l’Italie. Malheureusement, la célébration se déroule dans le contexte d’une guerre civile très meurtrière qui ruine l’image du pays.

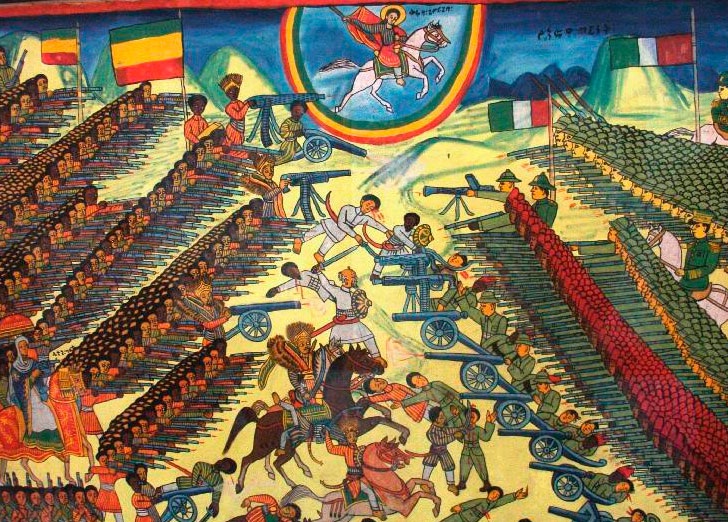

Le jour est férié en Éthiopie, cette fête nationale rappelle une victoire qui date de 1896. Et quelle victoire ! La première d’une nation africaine face à l’armée d’un État européen, l’Italie. En pleine conquête coloniale de l’Afrique, l’évènement a eu à l’époque un vif retentissement, il mettait à mal la supériorité de l’homme blanc face à ceux que l’on désignait comme Nègres. Cette bataille d’Adoua (Adowa ou Adwa) a donné un grand prestige à l’Éthiopie (à l’époque on disait l’Abyssinie) et à son empereur, le négus Ménélik II. Les premiers apôtres américains du panafricanisme ont commencé à ériger ce pays en symbole ; plus tard Haïlé Sélassié, petit-fils et successeur du négus, sera leur héros. Mais aujourd’hui, pour ce Jour de la victoire d’Adoua (የዐድዋ ድል ቀን), c’est place Ménélik à Addis-Abéba que se déroule une cérémonie au pied de la statue équestre du négus victorieux à Adoua.

La bataille se déroula le 1er mars 1896, mais c’est le 2 mars 1896 au matin que le général Baratieri, à la tête des troupes italiennes, informa par télégramme le gouvernement italien de la défaite, d’où cette date retenue comme jour de fête nationale de l’Éthiopie, jour férié et chômé.

Dans la capitale Addis-Abeba, des centaines de milliers d'habitants célèbrent l’événement devant la statue de l’empereur Menelik II près de l'église Saint-Ghiorghis au cœur de la ville. d’ordinaire, cet anniversaire de la victoire est également célébré à Adwa (Adoua), dans le nord de l’Éthiopie, où la bataille s’est déroulée. Mais, cette ville se situe dans la province du Tigré. Cette région du nord est en proie à la violence entre l’ancien pouvoir du TPLF d’un côté, l’armée fédérale, des soldats érythréens et des miliciens amharas de l’autre. Le conflit a fait des centaines de milliers de morts et entraîné également des dégâts considérables (sans doute plus qu’en Ukraine). Les guerres civiles qui se déroulent depuis novembre 2020 dans le nord du pays et plus récemment dans d’autres régions, sont à l’origine d’une catastrophe humanitaire qui ternit l’image du pays et de son jeune premier ministre Abiy Ahmed sur lequel beaucoup d’espoir s’était porté.

La violence devenue endémique affecte amplement l’ambiance du 127e anniversaire de la célèbre bataille. D’autant que la célébration elle-même est rattrapée par les conflits inter-ethniques. L’an dernier, en 2022, le gouvernement avait eu l’intention de célébrer la bataille sur le pont qui porte son nom et non plus au pied de la statue de Menelik, le vainqueur des Italiens. Les réseaux sociaux se sont déchaînés. On y a vu l’influence des Oromos sur le 1er ministre (lui-même oromo) et l’objectif d’effacer la figure du négus Menelik, un Amhara.

Quatre décennies après la bataille d’Adoua, les Italiens prendront leur revanche en occupant l’Éthiopie (bataille de Maychew, 31 mars 1936), que personne ne défendra, mais pour cinq années seulement, jusqu’en 1941. D’où le prestige de l’Éthiopie auprès des Africains et de la diaspora dans le monde entier, pour avoir chassé par deux fois les Italiens.

La célébration est marquée par des défilés dans de nombreuses villes et des manifestations culturelles partout où les gens se sont rassemblés. Des performances artistiques et dramatiques sont également présentées, telles que kererto, shilela et fukera. Toutes les écoles, banques, bureaux de poste et bureaux gouvernementaux sont fermés, à l'exception des établissements de santé. Certains services de taxi et de transport en commun choisissent de ne pas fonctionner ce jour-là, et les magasins sont normalement ouverts mais la plupart ferment plus tôt que d'habitude.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 1er mars 2023