L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

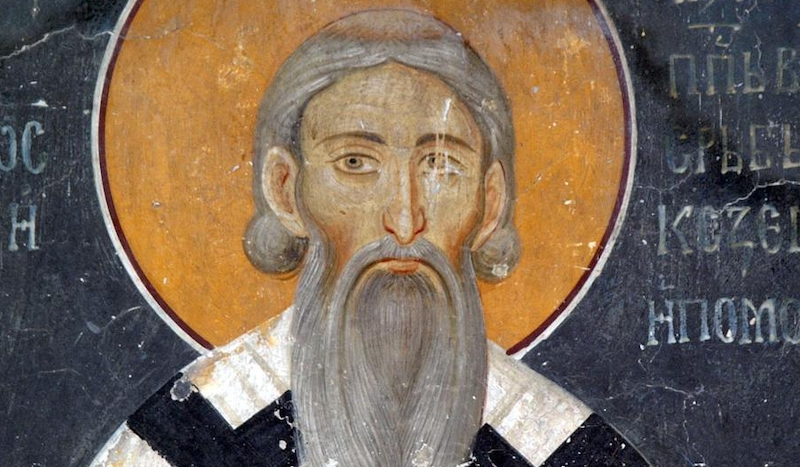

27 janvier : la Saint-Sava, fête religieuse et nationale pour les Serbes

Saint Sava est vénéré comme le fondateur de l'Église orthodoxe serbe indépendante, c’est aussi un héros patriotique serbe, un symbole au service des ambitions géopolitiques de la Serbie.

Saint Sava est vénéré comme le fondateur de l'Église orthodoxe serbe indépendante. Sa fête tombe le 27 janvier du calendrier grégorien (14 janvier du calendrier julien auquel l’Église de Serbie est restée fidèle). Depuis 1830, saint Sava il est aussi le patron des écoliers serbes. La Saint-Sava est donc un jour de congé pour les étudiants en Serbie. Quant aux écoliers, ils participent à des récitals à l'église. Sa fête est aussi l’occasion de discours patriotiques.

Rastko Nemanjić est né en 1174. Il était le plus jeune fils de Stefan Nemanja, le Grand jouant serbe (grand prince). À l’insu de ses parents, à peine âgé de 16 ans, il suit un moine qui l’emmène au mont Athos où il devient lui-même moine sous le nom de Sava. Il fonde le monastère serbe de Chilandar au Mont-Athos pour les moines serbes. Son frère, le Grand Joupan de Serbie, Stefan Nemanjić est sacré roi de Serbie, en 1217, avec une couronne envoyée de Rome par le pape Honorius III, le sacre royal ayant été prodigué vraisemblablement par un cardinal. Deux ans plus tard (1220), Sava se rend à Nicée, afin d’être consacré premier archevêque de Serbie par le patriarche œcuménique Manuel Ier, avec l’approbation de l’empereur Théodore Ier Lascaris. C’est ainsi que l’Église serbe est restée dans le giron de l’orthodoxie et est devenue autocéphale (indépendante). Sava en est le premier législateur.

Canonisé sept ans après son décès en 1236 (le 14 janvier du calendrier de l’époque), Sava est désormais appelé saint Sava. Ses reliques ont été l’objet d’une telle vénération, y compris par des catholiques et même des musulmans, que le grand vizir Sinan Pacha décida, en 1594, de les brûler pour ruiner le patriotisme serbe. C’était une action de représailles contre les Serbes qui portaient l’effigie de ce saint sur leurs étendards lors de leurs révoltes.

Le 27 janvier est fêté depuis 1893 (avec une interruption durant la période communiste). Cette journée est une journée particulière dans les écoles, collèges et lycées de Serbie, car saint Sava est le saint patron des “étudiants et du savoir”. On a, d’ailleurs, appelé Projet Rastko (son prénom de naissance) une bibliothèque électronique de la culture serbe.

À Belgrade, on a construit récemment une très grande église baptisée Saint-Sava (Храм Светог Савe), qui domine la ville. Elle a été édifiée sur le lieu même où le cercueil du saint a été brulé par les Turcs. Avec ses 3500 m2, elle peut accueillir plus de 10 000 fidèles. C’est la plus grande église orthodoxe du monde. À peine achevée, Vladimir Poutine l’a visité, en janvier 2019, et a promis que l'État russe financerait une partie des travaux restants du revêtement en mosaïque. Suite à la conversion de Sainte-Sophie d’Istanbul en mosquée en juillet 2020, le patriarche de Serbie Irinei et le président de Serbie Aleksandar Vučić ont, en août 2020, exprimé le souhait que l’église Saint-Sava remplace symboliquement Sainte-Sophie, dont elle est grandement inspirée, et devenir une ″Nouvelle Sainte-Sophie″, tel un avant poste orthodoxe face à l’Occident. Le culte de saint Sava s’inscrit depuis très longtemps dans le projet géopolitique serbe, et même russe.

De nombreuses églises ont été dédiée à saint Sava, c’est le cas de la cathédrale orthodoxe serbe de Paris, située 23 rue du Simplon. C'est aussi le siège épiscopal de l'éparchie d'Europe occidentale de l'Église orthodoxe serbe.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 26 janvier 2022

Détail d’une fresque du monastère de Studenica

Saint-Sava de Belgrade

26 janvier : la République dominicaine célèbre Juan Pablo Duarte

C’est le 209e anniversaire de l’un des trois Padres de la Patria, les fondateurs et héros nationaux de la République dominicaine.

C’est un des trois Padres de la Patria, fondateurs et héros nationaux de la République dominicaine, avec Francisco del Rosario Sánchez et Ramón Matías Mella. Son anniversaire (Día del natalicio del Padre de la Patria Juan Pablo Duarte), chaque 26 janvier, est un jour férié.

Juan Pablo Duarte y Diez est né le 26 janvier 1813 à Saint-Domingue. À l'époque, la Capitainerie Générale de Saint-Domingue appartenait à l'Espagne. En 1821, l'élite créole a vaincu les colonialistes espagnols et a établi la République espagnole d'Haïti. Ainsi commença l'occupation haïtienne de Saint-Domingue.

En 1838, Duarte et un groupe de jeunes ont fondé La Trinitaria, une société patriotique secrète, pour obtenir l'indépendance à l’égard d'Haïti et établir la République dominicaine en tant qu'État souverain. Dans les années suivantes, Duarte et d'autres membres de La Trinitaria se sont alliés à d'autres révolutionnaires qui les ont aidés à diffuser les idées de libération.

Enfin, en 1844, la République dominicaine est devenue un État indépendant. Duarte s'est vu offrir la présidence, mais il a refusé et a insisté sur des élections démocratiques.

L'anniversaire de Duarte est observé comme un jour officiel du souvenir et un jour férié en République dominicaine. Ce jour-là, diverses cérémonies sont organisées pour honorer la mémoire du héros national. La plus importante a lieu dans le parc de l'Indépendance à Saint-Domingue, la capitale du pays. Duarte est aussi célébré par la levée du drapeau national, devant des représentant du gouvernement, puis par un Te Deum à la cathédrale et un dépôt de couronne à sa statue. Cette année, 2022, le Jour de Duarte tombant un mercredi, la journée chômée a été déplacée au lundi 24 janvier. En revanche les hommages des autorités ont bien lieu ce 26 janvier.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 janvier 2022

24 janvier : l'Uttar Pradesh Day, célébration du plus peuplé des États de l'Inde

La célébration d’un État de l’Inde, en pleine dérive ultra hindouiste marquée par l’intolérance religieuse et l’incitation à la violence.

L' État indien de l’Uttar Pradesh se souvient de sa création le 24 janvier 1950, par le regroupement des provinces d’Agra et d’Oudh. L’Uttar Pradesh Day (उत्तर प्रदेश दिवस) est une célébration récente, c’est une initiative du gouverneur de l’État, Ram Naik, en 2017.

L’Uttar Pradesh, souvent appelé simplement UP, fort de 200 millions d’habitants, est l’État le plus peuplé de l’Inde. En 1836, la majeure partie de ce qui est aujourd'hui l'UP a été regroupée en Provinces du nord-ouest de l'Inde britannique. La région comprenait également les royaumes d'Ajmer et de Jaipur (maintenant au Rajasthan). Suite à l'échec de la rébellion indienne de 1857, les autorités britanniques réorganisent les frontières administratives des régions les plus rebelles, séparant Delhi et Ajmer des provinces du nord-ouest. Le royaume d'Oudh nouvellement annexé, d'autre part, a été incorporé à l'État. En 1902, la région est rebaptisée Provinces-Unies d'Agra et d'Oudh. En 1920, la capitale de la province a été déplacée d'Allahabad à Lucknow, l'actuelle capitale de l'Uttar Pradesh. Ensuite, au cours de la première moitié du XXe siècle, la région a été au cœur du mouvement indépendantiste indien.

Peu de temps après la proclamation de l'indépendance de l'Inde, les Provinces-Unies d'Agra et d'Oudh ont été rebaptisées Uttar Pradesh, qui se traduit par « province du nord ». Le changement de nom est entré en vigueur le 24 janvier 1950, on fête aujourd’hui cet anniversaire. Le dernier changement majeur dans l'Uttar Pradesh s'est produit en 2000, lorsque des districts du nord se sont séparés pour former l'État d’Uttarakhand, jusqu’alors connu sous le nom d'Uttaranchal.

Le Jour de l'Uttar Pradesh (Uttar Pradesh Diwas, ou UP Diwas) est particulier en 2022 car les divers partis politiques se préparent à participer aux élections UP 2022. Le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, le très controversé Yogi Adityanath (BJP), un nationaliste et un hindouiste forcené, en profite pour imposer sa vision, affirmant que l'Uttar Pradesh, l’État du lieu de naissance de Maryada Purushottam Prabhu Shri Ram et de Leeladhar Shri Krishna, n’est autre que le cœur de l'Inde, le berceau de la culture indienne. Le gouvernement de l’UP pratique l’intolérance religieuse et l’incitation à la violence. Une journée comme le 24 janvier ne peut qu’exacerber cette dangereuse tendance.

Les élections dans les 403 circonscriptions de l'Assemblée de l'Uttar Pradesh se dérouleront en sept phases à partir du 10 février. Le scrutin dans l'Uttar Pradesh se tiendra les 10, 14, 20, 23, 27 février et les 3 et 7 mars en sept phases. Le dépouillement des votes aura lieu le 10 mars 2022. En 2017, le BJP (l’extrême droite nationaliste) avait remporté 312 sièges, soit une écrasante majorité. Dans le camp adverse, Priyanka Gandhi Vadra et son frère, Rahul Gandhi, espère un sursaut du Parti du Congrès. À la même période, des élections se dérouleront aussi au Pendjab, dans l'Uttarakhand, au Manipur et à Goa.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 janvier 2022

L’homme fort de l'Uttar Pradesh, le très controversé Yogi Adityanath, un nationaliste et un hindouiste extrémiste

23 janvier : la Journée « mondiale » de la liberté

Une date qui n’a rien de mondiale, quant à la défense des libertés et de la démocratie, on est loin du compte. La date, toutefois, est célébrée à Taïwan chaque année.

En 1953, la guerre de Corée s’achevait par un simple armistice. Quelques mois plus tard, on libérait les prisonniers de guerre retenus par chaque camp. La Chine communiste avait appuyé la Corée du Nord contre le Sud, au côté duquel tout le camp occidental, États-Unis en tête, s’était engagé. Les prisonniers devaient retrouver leur pays d’origine or quelques milliers de Chinois choisirent de s’embarquer pour l’île de Formose (ancien nom de Taïwan) et non pour la Chine continentale aux mains des communistes depuis 1949. Le 23 janvier 1954, ils étaient plus de 14000 à débarquer dans le port de Keelung, au sud de l’île rebelle, qualifié à l’époque de « Chine libre ». Ils ont aussitôt été désignés comme des « martyrs du communisme ». C’est cet événement symbolique de la guerre froide qui est commémoré aujourd’hui sous le nom de « Journée 123 de la liberté » (1 pour janvier, 23 pour le jour).

La même année, des représentants de Taïwan, des Philippines et de la Corée du Sud fondaient l'Asian People's Anticommunist League (APACL). Ensuite, l'organisation a été rebaptisée Ligue mondiale pour la liberté et la démocratie (WLFD). La WLFD est une ONG internationale dédiée, en principe, à la promotion des valeurs de démocratie et de liberté. En réalité, cette organisation va, dans le contexte de la guerre froide, s’appliquer à appuyer tous les régimes dictatoriaux d’extrême droite, en particulier en Amérique latine ou en Asie, perçus comme les champions de l’anticommunisme. C’est la section taïwanaise de l'APACL, en 1993, qui a rebaptisé le 23 janvier en Journée mondiale de la liberté (世界自由日). Taïwan, longtemps dominé par l’extrême droite nationaliste chinoise, est devenu une authentique démocratie. C’est d’ailleurs, aujourd’hui, le principal grief que lui fait Pékin, à cause du mauvais exemple donné à l’ensemble du monde chinois.

Le problème, c’est que le 23 janvier, au plus fort de la guerre froide a été le rendez-vous des extrêmes droites du monde entier et qu’il est largement resté. L’événement est supervisé par la Ligue mondiale pour la liberté et la démocratie (WLFD), fondée en 1966 par Tchang Kaï-chek, le chef du parti nationaliste chinois (Kuomintang) et président (autoritaire) de Taïwan, jusqu’à sa mort en 1975. La WLFD est dans les années 1990 et 2000 la seule ONG liée à Taïwan qui soit accréditée auprès de l'ONU. Même si Taïwan est aujourd’hui une démocratie et si le Pari démocrate au pouvoir n’a rien à avoir avec cette mouvance, la WLFD est toujours subventionnée par Taipeh et le président de la République de Chine (nom officiel de Taïwan) se fend d’un message de félicitation adressé à l’organisation chaque 23 Janvier, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 janvier 2022

22 janvier : jour de la Saint-Vincent, la France viticole fête son saint patron

En France, les confréries vineuses (ou bacchiques) font la fête. En Espagne, ce sont les villes de Valence et Huesca.

Pour les quelque 250 confréries vineuses (ou bacchiques) recensées en France, la journée de la Saint-Vincent débute généralement par une messe en tenue, suivie d’une procession solennelle derrière une bannière, et se termine en dégustation et repas de fête. Ces confréries, nées souvent au Moyen Âge, dissoutes par la Révolution française et relancées une première fois dans l’entre-deux-guerres, puis dans les années 1980, se veulent ambassadrices de leur région et du vin local tout en défendant des valeurs comme la solidarité et l’entraide.

En 2021, avec la crise sanitaire, la plupart des processions, des messes et des repas festifs ont été annulés. En 2022, certaine fêtes régionales, comme la Saint-Vincent tournante Corpeau-Puligny Montrachet-Blagny, sont reportées au mois de mars. En revanche, l’Archiconfrérie Saint-Vincent de la Champagne a bien maintenu son défilé annuel dans les rues d’Épernay.

Comment Vincent, martyrisé en 304 à Valence (Espagne) devint-il patron des vignerons ? Les avis divergent. Pour les uns, c’est en raison d’un calembour sur son nom « vin » et « sang », pour les autres, le saint aurait été martyrisé sur une roue de pressoir, enfin on évoque son culte très précoce en Bourgogne, région viticole, qui aurait ensuite fait école dans d’autres régions françaises, productrices de vin.

On fête aussi saint Vincent dans la péninsule ibérique : il est le patron de Lisbonne ainsi que des villes espagnoles de Huesca (où c’est un jour férié) et de Valence, qui organisent chaque année, de grandes célébrations en son honneur.

On pourra lire : 22 janvier, Saint Vincent, patron des vignerons, l’amitié franco-allemande, la Bolivie plurinationale et autres histoires...

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 janvier 2022

21 janvier : le Canada rend hommage à Lincoln Alexander, son premier député noir

Élu dans l’Ontario, sous une étiquette de centre-droit, Lincoln Alexander a aussi été le premier Noir à devenir ministre fédéral du Canada

Né à Toronto, il y a exactement cent ans, le 21 janvier 1922, de parents immigrants de la Jamaïque et de Saint-Vincent-et-les Grenadines, Lincoln Alexander a connu l’injustice et les préjugés raciaux, mais ses combats politiques, au sein du Parti progressiste-conservateur, lui ont permis de devenir, en 1968, le premier Noir au Canada à être élu député à la Chambre des communes, où il siégera jusqu’en 1980. Il est aussi le premier Noir à être nommé ministre fédéral (ministre du Travail) et à servir comme président de la Commission des accidents du travail de l’Ontario, à devenir lieutenant-gouverneur de l’Ontario et à occuper le poste de chancelier de l’Université de Guelph durant cinq mandats, ce qui est sans précédent.

Lincoln MacCauley Alexander est mort en 2012. En 2013, la province de l'Ontario a proclamé le 21 janvier « Journée Lincoln Alexander » (Lincoln Alexander Day) pour honorer ses réalisations et ses contributions. Depuis 2015, cette journée est célébrée dans l’ensemble du Canada, mais ce n’est pas un jour férié. Cette année, 2022, pour son centenaire, une série de manifestations exceptionnelles sont programmées.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 20 janvier 2022

Détail d’un timbre canadien de 0,92 $, émis en 2018 pour rendre hommage à Lincoln Alexander

20 janvier : le souvenir du Janvier noir de Bakou

Cette commémoration annuelle rappelle le massacre opéré par les troupes soviétiques, le 20 janvier 1990, pour tenter de mater le soulèvement des Azéris et faire cesser les pogroms visant les Arméniens

Cette commémoration annuelle rappelle les massacres opérés par les troupes soviétiques, le 20 janvier 1990, pour tenter de mater le soulèvement des Azéris et faire cesser les pogroms visant les Arméniens. Cette tragédie est appelée Janvier noir (Qara Yanvar) ou Samedi noir (Qara şənbə).

Depuis quelques semaines, les Azéris perdaient du terrain face aux Arméniens du Karabagh qui revendiquaient leur rattachement à l’Arménie. Ankara avait refusé son aide à Bakou, alors que Moscou était plutôt favorable aux Arméniens. En réaction, de nombreux Arméniens de Bakou ont été massacrés (90 morts) par les Azéris de la capitale azerbaïdjanaise. Dans un sursaut nationaliste, des manifestants azéris avaient le 31 décembre commencé à démonter la frontière avec l’Iran… La situation dans ces confins de l’URSS semblait tellement incontrôlable que Moscou décida d’intervenir et le fit avec une très grande brutalité. Dans la nuit du 19 au 20 janvier, 20 000 hommes appartenant aux troupes soviétiques du ministère de l’Intérieur ont pris Bakou en lançant un assaut particulièrement violent : on dénombra 137 morts, y compris des femmes et des enfants.

Ces événements du 20 janvier à Bakou étaient sans précédent par leur ampleur et leur brutalité, ils ont été précédés par des attaques antérieures contre des civils à Almaty, au Kazakhstan, et à Tbilissi, en Géorgie, en 1986 et 1989 respectivement, et ont été suivis par le recours à la force à Vilnius, Lituanie, et Riga en Lettonie, en janvier 1991 (commémoré chaque 20 janvier)… En décembre 1991, l’URSS disparaissait de la carte. Les événements de Bakou ont été un tournant majeur dans l’agonie de cet empire communiste. Sans même attendre la fin, l’Azerbaïdjan proclamait son indépendance le 18 octobre. 1991. Ebulfez Elçibey, le leader de la révolte de 1989-1990, sera le premier président de la république d’Azerbaïdjan. Le 22 janvier 51 personnes seront enterrées sur une Coline du quartier de Yasamal, dans ce qui deviendra l’Allée des martyrs.

À l’occasion du vingtième anniversaire du massacre, le 20 janvier 2010, un mémorial a été inauguré à Bakou. Il est connu sous le nom d’Allée des martyrs (Şəhidlər Xiyabanı). Ce lieu regroupe 15 000 sépultures car y repose aussi les martyrs de la guerre d’indépendance et du conflit du Haut-Karabagh.

Le 20 janvier est célébré comme le Jour des martyrs (Şəhidlər Günü), c’est un jour de deuil national. À Bakou, la station de métro de l’ « Armée rouge » est devenue la station du « 20 janvier ». Un nom que porte aussi l’ancienne rue Suvorov.

Depuis janvier 1990, l’œillet est devenu la fleur de deuil. Beaucoup de gens associent les œillets à la tragédie car c'était la fleur la plus cultivée à Bakou à cette époque.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 janvier 2022

19 janvier : les Éthiopiens fêtent Timket dans un climat très tendu

Timket (ou Timqat) célèbre le baptême du christ, c’est l’Épiphanie de l’Église orthodoxe locale, une véritable fête nationale en Éthiopie.

Les trois couleurs du drapeau éthiopien pavoisent les rues des grandes villes du pays, c’est Timket, la célébration chrétienne la plus importante de l’année. En Éthiopie, les chrétiens représentent qu’une petite moitié de la population (contre un tiers de musulmans) mais cette cérémonie qui dure trois jours est quasiment une fête nationale, chômée dans la plupart des régions.

Timket (ou Timqat) célèbre le baptême du christ, c’est l’Épiphanie selon l’Église orthodoxe locale, laquelle comme celle des Russes ou des Coptes, suit un calendrier religieux calqué sur le calendrier julien, lequel est en retard de 13 jours sur le calendrier grégorien.

Cette année, comme en 2021, Timket est fêté dans une ambiance très martiale. Le pays vit depuis plus d’un an sous la menace d’une guerre civile généralisée. La situation est très tendues, notamment à Gondar, une ville où les célébrations de l’Épiphanie sont les plus remarquables. Gondar est située au nord du pays non loin du Tigré que les forces pro-gouvernementales assiègent depuis décembre.

Timket (ጥምቀት) se déroule sur trois jours. Le 18 janvier, appelé Ketera, est le jour des préparatifs. Ce jour-là, les tabots, des coffres en bois symbolisant l'Arche d'Alliance (que l’Église d’Éthiopie prétend détenir) sont sortis des églises, enveloppés de tissu et de soie. Au cours d’une cérémonie grandiose, le prêtre le plus ancien de chaque église conduit la procession jusqu’à la rivière ou à un bassin (timkete-bahir), en portant les tabots sur la tête.

Le tabot symbolise les coffres contenant les tablettes sur lesquelles les 10 commandements ont été écrits et présentés à Moïse par Dieu sur le mont Sinaï. Les participants passent la nuit à prier et à chanter lors de différents offices, dont la liturgie eucharistique.

La messe commence aux petites heures du matin du 19 janvier, le jour du baptême (timket) proprement dit et se poursuit jusqu'à environ 7 heures du matin. Les habitants portent des vêtements blancs et se couvrent la tête de foulards. Après la messe, des discours sont prononcés par des personnalités importantes de l’Église et l'eau est bénie. Des participants se plongent ensuite dans l'eau, renouvelant les vœux qu'ils ont prononcés lors du baptême.

Le troisième et dernier jour de Timkat, le 20 janvier. Les tabots qui avaient été portés à l'eau sont ramenés aux églises lors d’une procession similaire.

En 2019, les cérémonies du Timket, ont été inscrites sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 janvier 2022

18 janvier : il y a 70 ans la Tunisie se soulevait contre l’occupation française

C’est la Fête de la Révolution en Tunisie, qui commémore le début du soulèvement contre l’administration coloniale française, le 18 janvier 1952. La date est peu connue des Tunisiens les plus jeunes, bien que ce fût un jour férié pendant trente ans…

Aujourd’hui, théoriquement, c’est la Fête de la Révolution ( عيد الثورة ) en Tunisie, elle commémore le début du soulèvement contre l’administration coloniale française, le 18 janvier 1952. Bien que ce fût un jour férié pendant trente ans (de 1957 à 1987), la date du 18 janvier est peu connue des Tunisiens les plus jeunes car, depuis, elle a été occultée par d’autres révolutions. En 1988, le président Ben Ali l’a remplacé par sa propre révolution, celle du 7 novembre 1987 qui avait destitué le président Bourguiba, le père de l’indépendance. Puis, c’est la révolution du 14 janvier 2011 qui a renversé le dictateur Ben Ali et qui a été commémorée de 2012 à 2021. Mais, récemment, le président Kaïs Saïed a annoncé que la chute du dictateur serait désormais célébrée chaque 17 décembre, en hommage à l’élément déclencheur de la Révolution de Jasmin. Quant à la Révolution de 1952, il est toujours peu question d’en faire grand cas.…

Cela dit, la date du 18 janvier n’a jamais été totalement effacée du calendrier officiel des célébrations, même si ce n’est plus un jour férié et qu’elle est toujours célébrée dans une grande discrétion, voire indifférence. Mais cette année, c’est le 70e anniversaire de l’événement qui a conduit la Tunisie à l’indépendance. Le 18 janvier 1952, Habib Bourguiba était arrêté ainsi que 20 de ses compagnons par les forces françaises. Bourguiba était le leader du Néo-Destour (PND), le mouvement qui lutte pour l’indépendance du pays). Aussitôt, le pays s’est embrasé et l’UGTT, dirigée par Farhat Hached, a décrété la grève générale. Des rassemblements populaires se sont produits dans plusieurs villes du pays. Une guérilla s'est même organisée dans les montagnes. La grève générale, déclenchée le 22 janvier, a tourné à l'affrontement avec l'armée française. Il y a eu des dizaines de morts et des milliers de personnes détenues dans les régions.

La France finit par reconnaître en 1954 l’autonomie interne de la Tunisie. Le 20 mars 1956, Pierre Mendès-France signera les accords d’indépendance totale, mettant fin à 75 ans d’occupation française de la Tunisie.

La date du 18 janvier a aussi une dimension politique dans la Tunisie actuelle. En 2018, la présidente du Parti destourien libre (héritier du PND), Abir Moussi qui faisait allusion à ces événements historiques en déclarant dans un meeting populaire organisé le 14 janvier dernier que son parti « ne reconnaissait qu’une seule révolution, celle du 18 janvier 1952 ». À la veille de cette commémoration du 18 janvier 2022, la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, menace de poursuivre en justice la Télévision nationale si elle ne diffuse pas, ce 18 janvier, un documentaire sur les événements du 18 janvier 1952. Soulignant que l’État est tenu de préserver la mémoire nationale. La commémoration de 2022 s’avère être un élément du combat politique contre la dérive autoritaire du président Kais Saied.

Si les autorités algériennes cultivent à l’excès la mémoire de la lutte pour l’indépendance, le pouvoir tunisien semble au contraire, particulièrement oublieux.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 17 janvier 2022

Mise à jour janvier 2023 : le 14 janvier 2023, plus de 10 000 manifestants ont défilé à Tunis, avenue Bourguiba, à l’appel des différents partis d’opposition. Ils sont vent debout contre le régime autoritaire que Kaïs Saïed est en train de mettre en place depuis le coup d’État du 21 juillet 2021. Mais, ils protestent aussi contre les pénuries alimentaires qui ont obligé la Tunisie à faire appel à l’aide de la Libye.

Bourguiba pendant une manifestation en 1951

15 janvier : le Belize fête le père de la nation

Il s’agit d’honorer la mémoire de l’ancien premier ministre, Price George qui a mené le Honduras britannique à l’indépendance et l’a rebaptisé Belize.

Le George Price Day est un jour férié créé en 20221 au Belize, un petit pays d'Amérique centrale, pour honorer la mémoire d’un ancien Premier ministre, mort dix ans plus tôt et considéré comme le père de la nation.

Désormais, on fête donc son anniversaire. George Cadle Price est né le 15 janvier 1919 à Belize City, la capitale du Honduras britannique. Il a fait des études religieuses qui l’on conduit à Rome mais elles ont été interrompues par la Seconde guerre mondiale et il n’est pas devenu prêtre. À son retour au Honduras britannique, George Price a été le secrétaire de Robert Sidney Turton, un homme d'affaires local, puis s’est lancé en politique. En 1947, il a été élu au conseil municipal du Belize. En 1950, il participe à la formation du People's United Party (PUP), qui milite pour l'indépendance du Honduras britannique, et en devient le secrétaire adjoint, puis son chef en 1956.

En 1954, Price est élu député, puis maire de Belize City de 1956 à 1962. En 1961, Price il est nommé Premier ministre de la colonie britannique. Immédiatement il entame des négociations en vue de l'indépendance du Honduras britannique qu’il mettra 20 ans à obtenir. Réélu en 1964, c’est lui qui mène son pays à l’indépendance (finalement obtenue en 1981) et le rebaptise Belize.

En 1984, le PUP a perdu les élections générales contre l’United Democratic Party (UDP) et George Price cède la direction du pays à Manuel Esquivel. Price a aussi perdu son siège à la Chambre des représentants ce qui l’empêche d’être élu chef officiel de l'opposition. Cependant, il est resté le leader du PUP, et il retrouve son siège à la Chambre lors des élections de 1989 ainsi que son poste de Premier ministre pour quatre ans, avant de perdre, à nouveau, les élections de 1993 au profit de son rival Esquivel. EN 1996, il quitte la tête du PUP mais est reste membre de la Chambre des représentants pendant sept ans de plus. En 2000, George Price est devenu la première personne à recevoir l'Ordre du héros national, la plus haute distinction du Belize, pour reconnaître sa contribution à l'indépendance du Belize.

George Price est décédé le 19 septembre 2011, à l'âge de 92 ans. En tant que père de la nation, il a été honoré de funérailles nationales. En 2021, le gouvernement du Belize a fait du 15 janvier, jour anniversaire de la naissance de Price (George Price Day), un jour férié marqué par des cérémonies de dépôt de couronnes et d'autres événements commémoratifs en son honneur.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 13 janvier 2022

14 janvier : la Géorgie fête son nouveau drapeau

Les Géorgiens célèbrent l’anniversaire de leur drapeau adopté le 14 janvier 2004 après la Révolution des roses dont il fut le symbole.

C’est un drapeau très récent puisqu’il n’a été adopté qu’en 14 janvier 2004, même si certains racontent que ce serait, bien au contraire, l’un des plus anciens du monde, mais avec des références les plus diverses. Les uns le font remonter à la bannière d’’un ancien roi d’Ibérie (un petit royaume du Caucase) d’avant l’ère chrétienne ou de celle d’un autre roi, Gorgassal, qui régnait au Ve siècle. D’autres en font un étendard médiéval du XIIIe siècle ornée de cinq croix, très inspiré de la croix dite de Jérusalem, très populaire auprès des chrétiens d’Orient, pas seulement en Géorgie.

Ce nouveau drapeau adopté en janvier 2004 par Parlement géorgien est celui du Mouvement national uni, le parti d’opposition au président Edouard Chevardnadze, chassé du pouvoir en novembre 2003 par la Révolution des roses. Ce drapeau a été est adopté à la suite d'un concours organisé par le Parlement. Ce « drapeau à cinq croix », il reprenait très largement celui du Mouvement national uni, le parti du nouveau président d'alors, Mikhail Saakachvili.

Le nouvel emblème national remplaçait celui, assez terne, de la Première république de Géorgie (1918-1922), qui avait été choisi à nouveau en 1991 pour se substituer aux trois drapeaux successifs de l’ère communiste.

Le nouveau drapeau géorgien reprend la croix de saint Georges, qui figure aussi, en rouge sur fond blanc, sur le drapeau anglais. L’Angleterre et la Géorgie partagent en effet, le même saint patron. Dans les quatre quartiers formés par la grande croix, il y a quatre croix dites « bolnour-katskhouri » rouges. Deux décennies après avoir été brandi comme un symbole de la contestation du pouvoir, il est devenu le véritable emblème de la Géorgie.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 13 janvier 2022

13 janvier : la journée des Coréens-Américains

Le Korean American Day est dédié aux Coréens vivant aux États-Unis et à leurs contributions à tous les aspects de la société américaine.

Le Korean American Day est dédié aux Coréens de nationalité américaine et à leurs contributions à tous les aspects de la société américaine.

La communauté américaine d'origine coréenne est le cinquième plus grand sous-groupe états-unien d'origine asiatique après les Sino-américains, les Filippo-américains, les Indo-américains et les Vietnamiens-Américains. Il y aurait un peu moins de 2 millions de Coréens vivant aux États-Unis, ce qui représente environ 0,6% de la population du pays.

Le Korean American Day a été instauré par le président George W. Bush en 2003 pour célébrer le « centenaire » de l'arrivée des premiers immigrants coréens aux États-Unis. La date est assez fantaisiste mais la journée a été officialisée en 2005, par le Sénat et la Chambre des représentants. Elle est célébrée chaque année par les autorités et des associations communautaires.

Une centaine d’immigrants coréens s'installent à Hawaï le 13 janvier 1903. Ils seront de plus en plus nombreux dans les mois qui suivent. C’est cet anniversaire qui a servi de prétexte à célébrer cette communauté qui, longtemps, n’a pas été la bienvenue. C’est en effet, la loi McCarran et Walter, adoptée le 27 juin 1952, qui a aboli l'interdiction de l'immigration asiatique et rendu les immigrants asiatiques éligibles à la citoyenneté américaine, un droit qu’ils avaient perdu au début du XXe siècle. Une date symbolique qui pourrait être, elle aussi, commémorée.

Cela dit, il y avait des Coréens aux États-Unis bien bien avant 1903 : le 19 juin 1888, Philip Jaisohn (Seo Jae Pil, 서재필) recevait son certificat de citoyenneté américaine, devenant ainsi le premier Coréen à être naturalisé américain. Voilà une autre date, un peu plus pertinente, qui aurait pu être choisie.

La Southern California Korean College Students Association (SCKCSA) célèbre l'occasion en organisant le séminaire annuel de la Journée coréenne-américaine qui propose des ateliers axés sur la culture et le patrimoine coréens, les médias, le divertissement et la construction de carrière. La SCKCSA a été fondée en 1970 pour servir de pont entre la communauté coréenne et le corps étudiant. L'Association aide les étudiants collégiaux à s'impliquer dans des organismes communautaires et à explorer la culture et le patrimoine à travers divers projets sociaux et académiques.

Un site qui cultive l’héritage coréen aux États-Unis : www.koreanamericanheritage.com/

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 janvier 2022

Philip Jaisohn (1864-1951), le premier citoyen américain d’origine coréenne

11 janvier : au Maroc, on commémore le Manifeste de l'indépendance

Le Maroc se souvient de sa première déclaration d’indépendance prononcée le 11 janvier 1944, soit douze ans avant qu’elle ne soit effective.

Chaque année, le Maroc se souvient de sa première déclaration d’indépendance prononcée le 11 janvier 1944, soit douze ans avant qu’elle ne soit effective. Ce Jour du Manifeste de l’indépendance ( ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال ) est férié et chômé, au moins pour les fonctionnaires.

En janvier 1944, le Maroc vit depuis trois décennies sous la tutelle de la France (et de l’Espagne, au Nord), l’Europe est encore en guerre, mais ce manifeste s’inscrit dans un processus qui a débuté dans les années 1930. En novembre 1942, l’Armée américaine a débarqué au Maroc, renversant les autorités françaises restées fidèles au gouvernement de Vichy ce qui renforce le sultan du Maroc qui, lui, n’a pas participé à la politique collaborationniste, il a au contraire protégé les juifs du Maroc. En juin 1943, en marge d’une conférence internationale organisée à Anfa (un quartier de Casablanca), le président américain Roosevelt promet au sultan du Maroc de soutenir l’indépendance de son pays. La même année, la mouvance nationaliste marocaine s’organise et fonde un parti politique, l’Istiqlal (« Parti de l'indépendance »). Ce sont 67 de ses membres les plus éminents (dont une femme) qui rédigent ce manifeste demandant la pleine indépendance du Maroc. Et, c’est l’anniversaire de la présentation de ce manifeste, remis aux autorités coloniales et aux représentations de trois puissances, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Union soviétique, qui est célébré chaque 11 janvier au Maroc.

L’indépendance ne sera, péniblement, obtenue que le 2 mars 1956, une date qui ne fait pas l’objet d’un jour férié. En revanche, une autre fête nationale commémore la marche vers l’indépendance : le 18 novembre.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 11 janvier 2022

Lire la Géopolitique du Maroc par Kader Abderrahim

10 janvier : les Portoricains célèbrent le héros d'une indépendance à laquelle ils ont renoncé

À Porto Rico, c’est la journée dédiée à Eugenio Marña de Hostos, le héros national.

Ce jour est férié à Porto Rico, c’est la journée dédiée à Eugenio Marña de Hostos, le héros national. Autrefois, elle était célébrée le jour de son anniversaire (il est né le 11 janvier 1839), mais la fête a été déplacée au deuxième lundi de janvier.

Celui qui est connu aujourd’hui comme le Grand citoyen des Amériques (El Gran Ciudadano de las Américas) a milité pour l’indépendance des colonies espagnoles dans la région (Porto Rico et Cuba). Il imaginait un État qui engloberait les grandes et les petites Antilles. Il a voyagé dans de nombreux pays d’Europe et d’Amérique pour promouvoir son idée. Mais, l’issue de la guerre hispano-américaine de 1898 en décidera autrement. L’Espagne est contrainte de céder aux États-Unis, l’île de Porto Rico où les troupes états-uniennes ont débarqué le 25 juillet. Contrairement à Cuba, Porto Rico restera une colonie.

Déçu, Hostos, s’installe avec sa famille à Saint-Domingue en 1900, où il meurt trois ans plus tard. Il est enterré au Panthéon national de cette ville. Selon ses dernières volontés, sa dépouille doit demeurer en République dominicaine jusqu'au jour où Porto Rico sera complètement indépendante.

La colonie de Porto Rico a adopté le nom d'Estado Libre Asociado de Puerto Rico (État libre associé de Porto Rico), traduit en anglais par Commonwealth of Puerto Rico. Après des décennies de tergiversation et plusieurs référendums, en 2020, 52% des Portoricains ont approuvé le projet de faire de leur pays un État de l’Union. Seule une petite minorité (5%) était partisane de renoncer au statu quo pour la pleine indépendance. Il est vrai que ce territoire, le plus pauvre de ceux qui sont administrés par les États-Unis, s’est déclaré en faillite en 2017 après l’ouragan Maria. La majorité des 3,3 millions de Portoricains espère aujourd’hui que Washington acceptera leur île comme le 51e État de l’Union et les aidera économiquement. En 2021, les démocrates ont déposé un projet de loi pour entamer la procédure. Actuellement, les Portoricains sont citoyens américains, mais avec un statut particulier puisqu’ils ne participent pas aux générales et présidentielles.

La dépouille du héros national de Porto Rico restera donc en République dominicaine. Ce pays a fait de son anniversaire, le 11 janvier, la Journée nationale de l’éducation, car Hosto a eu une œuvre de pédagogue et de fondateur d’école, notamment à Saint-Domingue.

Bien qu'Eugenio María de Hostos n'ait rien pu faire pour l'indépendance de Porto Rico, son anniversaire (Natalicio de Eugenio Maria de Hostos) est célébré chaque année. L’aéroport international local, une université et une école de droit à Porto Rico, portent également son nom.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 janvier 2022

Le monument dédié à Eugenio Marña de Hostos, Plaza de Beneficencia à Porto Rico

Hommage à Eugenio Marña de Hostos en République dominicaine

9 janvier : les 30 ans d'une république fantoche et le risque d’une nouvelle guerre balkanique

Les Serbes de Bosnie-Herzégovine, célèbrent à Banja Luka, l’anniversaire très controversé de leur république, la Republika Srpska, née le 9 janvier 1992

Les Serbes de Bosnie-Herzégovine, célèbrent à Banja Luka, les 30 ans de leur république, la Republika Srpska (RS), née le 9 janvier 1992, en prélude à une guerre intercommunautaire qui a fait quelque 100 000 morts. Il s’agit, en fait, de la « République serbe de Bosnie », une entité peuplée de 1,5 million d’habitants et composante de la Bosnie-Herzégovine. Cette « fête nationale » a été déclarée anticonstitutionnelle par la justice bosnienne mais le président local, Milorad Dodik, est parvenu à faire valider cet anniversaire de la Republika Srpska (Дан Републике Српске) par « référendum » en septembre 2016.

Cette journée est chaque année l’occasion de défier la communauté internationale en brandissant le spectre de la sécession. Cette année, on en est peut-être plus proche que jamais. L’annonce, mi-novembre, par le leader de la communauté serbe, Milorad Dodik, de la reconstitution prochaine de son armée démantelée en 1995 a déjà réveillé les fantômes du passé. Il est aussi question de retirer la justice et les impôts des institutions communes de la Bosnie-Herzégovine. Une manœuvre très controversée (y compris parmi les Serbes de RS), qui risque d'affaiblir un peu plus l’État central et fait planer le risque d'une nouvelle guerre dans la région.

L'accord de Dayton de 1995 avait mis fin à un conflit qui avait fait 100 000 morts mais avait consacré la division de la Bosnie-Herzégovine en deux entités, la RS et une entité croato-musulmane, tout en instituant un millefeuille administratif censé prévenir des violences interethniques. La force de Milorad Dodik, qui est en campagne électorale pour sa reconduction en 2022 à la tête de la Republika Srpska, c’est que l’UE ne parle pas d’une seule voix. Il est soutenu dans ses tentations sécessionnistes par la Hongrie et la Slovénie et même la Croatie qui profiterait de l’éclatement de la Bosnie-Herzégovine pour en récupérer une partie, là où les Croates sont majoritaires. Il est aussi soutenu par Belgrade et Moscou, notamment par l’intermédiaire des Loups de la nuit, des extrémistes nationalistes russes pro Poutine qui participent au défilé du 9 janvier… Un anniversaire à haut risque car tout peut basculer en 2022.

Comme chaque année, le défilé est organisé à 12h. sur la place Krajina à Banja Luka. Le même jour, des récompenses sont remises aux institutions et aux personnes méritantes dans le Palais de la République. L'académie solennelle à l'occasion de la fête de la République se tient au Borik Hall, à partir de 14h00.

La veille, le 8 janvier, des couronnes ont été déposées au monument aux soldats tombés au combat de l'armée de la Republika Srpska au cimetière de Sveti Pantelija, sur la place des soldats tombés au combat devant l'hôtel Bosna et au mémorial des ossements et des tombes de douze enfants de Banja Luka au cimetière de la ville.

Lors du défilé, l’un des responsables du génocide, Vinko Pandurević a été placé stratégiquement derrière Milorad Dodik afin qu’il soit bien visible sur les images retransmises par les chaînes de TV. Une manière d’avertissement pour Bosniens qui ne sont pas d’ascendance serbe.

Mise à jour janvier 2023 : Cette année, par provocation, la célébration interdite s’est déroulée non à Banja Luka mais dans une banlieue serbe de Sarajevo (Istočno Sarajevo) en présence des autorités de la pseudo-république et de délégations venues de Belgrade, Moscou, Pékin et Podgorica. Parmi les 2000 personnes qui ont défilé, figuraient des membres du club de motards pro-Kremlin Night Wolves (les louves de la nuit), organisation fasciste connue pour ses liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine. Par ailleurs le président des Serbes de Bosnie, le nationaliste pro-russe Milorad Dodik, a décerné l’ordre le plus élevé de cette entité à Vladimir Poutine. Cette annonce a provoqué la vive désapprobation de Bruxelles alors que le statut de candidat à l’adhésion à l’UE venait d’être octroyé à la Bosnie-Herzégovine.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 janvier 2022

5 janvier : les Espagnols accueillent les Rois mages

Ce soir en cette veille d'Épiphanie, il convient de bien recevoir les Rois mages, car dans la nuit, ce sont eux qui vont distribuer les cadeaux aux enfants, du moins c’est ce qu’on leur raconte en Espagne.

Ce soir, en cette veille d'Épiphanie, il convient de bien recevoir les Rois mages, car dans la nuit, ce sont eux qui vont distribuer les cadeaux aux enfants, du moins c’est ce qu’on leur raconte en Espagne. Depuis la fin du XIXe siècle, les municipalités organisent chaque année une « cavalcade des Rois mages » (cabalgata de los Reyes Mágos) particulièrement populaire à Barcelone où le défilé est suivi par des milliers de personnes.

Les figurants arrivent par bateau vers 15h30 heures, à ce moment, 21 coups de canons sont tirés du fort de Monjuic. Les Rois mages et leur suite composée de musiciens en costumes, de saltimbanques en tout genre, remontent les Ramblas jusqu’à la place de Catalogne, tout en distribuant des friandises.

Voici l’itinéraire pour ce 5 janvier 2022 : Le public ne pourra pas assister à cette arrivée, ceci étant l'une des restrictions du défilé 2022. Pour le public, le défilé débute à 18.15, avenue Marqués de l'Argentera - Pla de Palau- Paseo de Isabelle II - Via Laietana - Place Urquinaona - Fontanelle - Place de Catalogne - Pelai - Place de l'Université - Ronda de Sant Antoni - Sépulvéda - Avenida del Paral - Place d'Espagne - arrivée : Avenida de la Reina Maria Cristina (Avenida de Rius i Taulet), vers 21h.

En France, Perpignan organise aussi sa cavalcade qui va du Castillet au parvis de la cathédrale où l'on distribue des chocolats chauds.

À Madrid, chaque quartier a son défilé auquel participent aussi les maires d'arrondissement et le personnel politique. La télévision publique (TVE) en diffuse les images en direct.

Ce soir, les enfants sont invités à se coucher tôt, en laissant leurs chaussures près de la fenêtre, sans oublier de prévoir un bol d’eau pour les chameaux et quelques friandises pour les Rois mages. Demain, au réveil, ils trouveront des cadeaux, en complément de ceux qu’ils ont déjà reçus à Noël, et mangeront du Roscon de Reyes, une brioche aux fruits confits.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 janvier 2022

4 janvier : la RDC honore ses martyrs des émeutes de 1959

Le Jour des Martyrs de l'Indépendance commémore les émeutes qui ont précipité l’indépendance du Congo belge.

La République démocratique du Congo (RDC) commémore chaque année les émeutes de janvier 1959 à Léopoldville, l’ancien nom de Kinshasa, capitale du Congo belge. Cet évènement tragique a précipité le pays vers l’indépendance acquise 18 mois plus tard, le 30 juin 1960.

Le 4 janvier 1959, l'Abako (l’alliance des Bakongos, un peuple de l’ouest du pays) avait prévu un meeting à Kalamu, une commune de la capitale, Léopoldville. Le bourgmestre de la ville, Jean Tordeur, demande aux organisateurs de reporter la manifestation, ce qu’ils acceptent. Mais, le 4 janvier, une foule se rassemble néanmoins à l’endroit prévu. Le leader de l'Abako, Joseph Kasavubu, prononce un court discours, annonçant que la réunion aura lieu plus tard, puisque le gouvernement belge a prévu de faire une déclaration le 13 janvier. Mais, la foule ne veut rien entendre. Dans les heures qui suivent, la situation s'envenime. Des milliers de supporters de foot, déçus d’une défaite récente, se joignent aux manifestants. Des maisons, des magasins, des missions religieuses et symboles de l’autorité coloniale sont vandalisés. Des policiers et des militaires interviennent en tirant à balle réelle. La répression est très violente. Le bilan officiel des trois jours de révolte est de quarante-neuf morts. Mais d'autres sources, notamment celles de l'Abako parlent des centaines de morts. Kasavubu et d'autres meneurs de l'Abako sont arrêtés et emprisonnés pendant quelques mois. Le 13 janvier, le roi Baudoin de Belgique, dans son discours, annonce une « large décentralisation conjuguée avec une extension rapide du système électoral, et l'abandon de toute discrimination entre noirs et blancs ». L’indépendance est aussitôt annoncée par les autorités belges et vite organisée, elle interviendra le 30 juin de l’année suivante.

Chaque année le 4 janvier est célébrée comme le Jour des Martyrs de l'Indépendance. La journée est fériée et chômée en République démocratique du Congo.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 3 janvier 2022

3 janvier : les Burkinabés célèbrent le soulèvement de 1966

À cette époque le pays s’appelait encore la Haute-Volta. Pour la première fois en Afrique, une révolte populaire renversait le président du pays.

Au Burkina Faso, le 3 janvier, on célèbre la Fête de la Révolution de 1966, appelée aussi Fête de l’anniversaire du coup de 1966 ou simplement Fête de la révolution. Si le pays a connu depuis, d’autres révolutions, celle de 1966 est restée dans les mémoires comme la première en Afrique à avoir chassé un président africain, qui plus est, père de l’indépendance du pays.

À cette époque le pays s’appelait encore la Haute-Volta. Ce soulèvement populaire était une réaction à la corruption d’une bourgeoisie au pouvoir sous le régime du président Maurice Yaméogo. C’est lui qui avait proclamé l’indépendance le 5 août 1960. Mais au cours des cinq années suivantes, la politique répressive de Yaméogo (notamment l'interdiction des partis politiques sauf le sien, des réunions syndicales et le droit de grève) a provoqué la désapprobation de la population voltaïque. Cela a conduit à une grève nationale menée par les syndicats qui a poussé le président à la démission le 3 janvier 1966.

Cette révolution abouti à la prise de pouvoir du chef d'état-major général des forces armées, Aboubakar Sangoulé Lamizana qui renverse la Première République, instaure un régime militaire autoritaire et supprime les partis politiques… Il sera à son tour renversé par un soulèvement populaire en 1980.

Cette célébration ne doit pas être confondue avec celle du 4 août, une autre Fête de la Révolution qui célèbre l’arrivée au pouvoir en 1983 de Thomas Sankara et le changement du nom du pays de Haute-Volta à Burkina Faso.

Le 3 janvier 2020, l’Unité d’action syndicale (UAS) a rendu hommage à Zakaria Touré, le dernier des héros du soulèvement populaire du 3 janvier 1966 décédé le 6 septembre 2019. En 2022, le 3-Janvier est toujours célébré, mais il n’est plus un jour férié. Il l’a été jusqu’en 2021.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2 janvier 2022

L’Unité d’action syndicale (UAS), le 3 janvier 2020

L’ancienne place du 3-Janvier en souvenir de ces événements, rebaptisée en 1983, Place de la Révolution, appelée aujourd’hui place de la Nation, un lieu emblématique de Ouagadougou, la place de toutes les manifestations de protestation (notamment celles de 1966 ou de 2014), mais aussi des fêtes populaires.

2 janvier : Berchtoldstag, un carnaval païen de la Suisse alémanique

Berchtoldstag, ce jour férié de la Suisse alémanique, est célébré avec des défilés de masques qui prennent des allures de carnaval.

Le 2 janvier est férié dans 14 des 26 cantons suisses, il est chômé dans 7 d’entre eux, des cantons alémaniques principalement (Zurich, Soleure, Schaffhouse, Obwald, Lucerne, Glaris, Fribourg), où Berchtoldstag est particulièrement fêté. Le jour de Berchtold est célébré avec des défilés de masques qui prennent des allures de carnaval, des repas de fêtes dans des brasseries, des danses et des chants folkloriques. Les noix sont associées au Berchtoldstag, elles sont utilisées pour les jeux et consommées lors d'un « festin de noix ».

Officiellement, on fait remonter cette fête à un hommage à Berchtold V, duc de Zähringen. Selon la légende, en 1191, celui-ci fonda la ville de Berne et lui donna ce nom d'ours car c’était le premier animal qu'il venait de tuer à la chasse.

En réalité, c’est une fête totalement païenne germanique, antérieure au christianisme, qui est célébré par le Berchtoldstag. Les festivité font, en fait, référence à Berchta, la déesse celte de la végétation et de la fertilité. Celle-ci possède des noms différents selon les régions : Berchta, Perchta, Berta, Holda, Frau Holle. C’est la déesse de l’hiver. Dans le folklore bavarois, autrichien et suisse, on raconte que Perchta erre dans les campagnes durant l’hiver. Lorsqu’arrive la douzième nuit de la fête de Yule (21 décembre), elle entre dans les chaumières. Là, elle sait d’emblée si les enfants et les jeunes se sont bien conduits pendant l’année écoulée et s’ils ont bien travaillé. Si c’est le cas, elle leur offre une pièce d’argent. Cette sorte de sorcière rappelle la Befana des Italiens qui distribuera des cadeaux aux enfants dans la nuit du 5 janvier.

Selon les cantons et les dialectes, le « jour de Bertha » porte un nom différent : Berchtoldstag, Bechtelstag, Bechtle, Bechtelistag, Berchtelistag, Berchtelistag, Bärzelistag… Ce jour est également férié et chômé au Liechtenstein. Mais d’autres régions préfère fête Berchta le 6 janvier, comme la Befana, son homologue italienne qui surgit dans la nuit du 5 au 6.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, le 1er janvier 2022

Dans une rue de Bâle, un 2 janvier

1er janvier : Haïti célèbre son indépendance et sa fête nationale

Haïti fête son indépendance en dégustant la fameuse soupe joumou. Une révolte d’esclaves avait permis, en 1804, la naissance de la première république noire. Mais, ce rêve de liberté a été continuellement gâché par une histoire demeurée tragique.

Chaque 1er janvier, alors qu’on s’échange des Bòn Ane ! (en créole), et que l’on déguste la fameuse soupe joumou, Haïti célèbre son indépendance obtenue en 1804 après une terrible guerre qui a débuté par une révolte d’esclaves. C’est la Révolution française de 1789 qui a incité les esclaves de Saint-Domingue et des Antilles françaises à réclamer la liberté pour eux aussi. L’île était dominée par une poignée de colons blancs enrichis par les plantations de canne à sucre et de café. La colonie française, très prospère, était le premier exportateur de sucre au monde et fournissait la moitié du café consommé dans tous les pays. Ce succès reposait sur l’exploitation d’esclaves importés d’Afrique. La Révolution haïtienne a commencé en 1791 et a duré jusqu'en 1803 avec la victoire décisive de Vertières, le 18 novembre, qui a débouché sur l’indépendance du 1er janvier 1804. Pendant ce temps, la Révolution française avait aboli l’esclavage en 1794 (une première mondiale), mais Napoléon le rétablira en 1802 et tentera de l’imposer à nouveau à Saint-Domingue.

Ainsi est née, il y a 217 ans la première république noire de l’Histoire. Laquelle fut rebaptisée Haïti, à partir de son nom autochtone (Ayiti). L'indépendance a été proclamée sur la place d'armes des Gonaïves par Jean-Jacques Dessaline a qui ses lieutenants accordait le titre de gouverneur général à vie (le titre que portait Toussaint Louverture, le héros de la révolte, jusqu’à sa mort dans une glaciale prison du Jura en 1802). Quelques mois plus tard, J-J. Dessaline se proclamait empereur et instaurait une dictature, la première d’une longue série jusqu’à nos jours. Il mourra assassiné en le 17 octobre 1806. Comme l’a été le dernier président élu d’Haïti, Jovenel Moïse, en juillet 2021. Lui aussi était en train d’instaurer un régime autoritaire en s’appuyant sur les gangs mafieux qui contrôlent, aujourd’hui, une partie du pays.

L’insécurité, de nos jours, est devenue la règle : enlèvements, assassinats, attentats ciblés se sont multipliés. La population manifeste régulièrement contre la corruption, l’absence de justice et de transparence, la misère absolue et déshumanisante, le non-respect de l’État de droit. Celui qui aurait dû, constitutionnellement, assurer l’intérim du président, le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, était mort du covid quelques jours plus tôt. Le Premier ministre Claude Joseph avait été démissionné. Celui qui devait le remplacer, Ariel Henry, devait être investi le jour de l’assassinat du président. Quant à la chambre des députés, elle est inexistante depuis janvier 2020, faute d’élections. Les partenaires d’Haïti ont fini par reconnaître Ariel Henry comme président par intérim, lequel s’est empressé d’ajourner tout projet d’élection pour élire un nouveau président… Ainsi va la première république noire devenue indépendante le 1er janvier 1804 et qui célèbre aujourd’hui sa Fête de l'Indépendance, laquelle fait figure de fête nationale.

La république d’Haïti existait mais n’était reconnue par personne, pas même les républiques sud-américaines qui sont apparue au début du XIXe siècle. Cette indépendance ne sera reconnue par la France qu’en… 1825 par le roi Charles X, et en échange de 150 millions de francs-or, pour dédommager les grands propriétaires qui ont été dépossédés par l’abolition de l’esclavage. Les anciens esclaves, eux, n’ont eu droit à aucun dédommagement pour plusieurs générations de travail gratuit et de souffrance. Haïti mettra plus d’un siècle à rembourser cette lourde dette. Son emprunt pris auprès du CIC, absorbait plus de 80% des finances publique et ne sera soldé que dans les années 1950.

La fête nationale d’Haïti coïncidant avec le Nouvel An, chacun formule des vœux en disant : Bòn Ane ! En cette occasion, en Haïti comme dans la diaspora, on savoure la bonne « soupe de l’indépendance ». On l'appelle aussi la soup joumou. Depuis le 1er janvier 1804, cette soupe à base de giraumon (une variété locale de potiron) est devenue le plat symbolique de l'indépendance d'Haïti vis-à-vis de la France. Ce plat était auparavant interdit aux esclaves. Il est désormais symbole de liberté et de partage. Sa recette comprend notamment, outre le giraumon, de la viande de boeuf, des pommes de terre, des carottes et une longue liste d'ingrédients qui varie selon les familles.

En ce 1er janvier 2022, le peuple haïtien formule des vœux et des souhaits. Il espère bien que finalement les choses commenceront à changer pour le pays et ses habitants. Car, jusqu’à présent, son rêve de liberté a été continuellement gâché par une histoire demeurée tragique.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 31 décembre 2021

Mise à jour : le 1er janvier 2025, Leslie Voltaire, président en exercice du Conseil présidentiel de transition, demandait officiellement à la France le remboursement de la rançon versée aux propriétaires d’esclaves et des réparations pour fait de colonisation.

J-J. Dessaline, sur un billet de banque, et le drapeau haïtien

La soup joumou