L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

17 janvier : la fête nationale minorquine

L’effigie de saint Antoine est promenée dans les rues Mahon, la capitale de la deuxième île des Baléares. C’est la fête de Minorque (Diada de Menorque). L’île célèbre sa conquête par le roi Alphonse III d'Aragon le 17 janvier 1287, une étape de la Reconquista.

L’effigie de saint Antoine est promenée dans les rues Mahon, la capitale de la deuxième île des Baléares. C’est la fête de Minorque (Diada de Menorque). L’île célèbre sa conquête par le roi Alphonse III d'Aragon le 17 janvier 1287. La date est devenue la fête locale et Antoine le Grand (dit l’Ermite), le saint patron de l’île.

Alors que Palma de Majorque avait été conquise au début du XIIIe siècle, Minorque était restée un émirat musulman gouverné par Abû 'Uthman Sa'îd ibn Hakam al Qurashi de 1234 jusqu'à sa mort en 1282 puis par son fils Abû 'Umar ibn Sa'îd de 1282 à 1287. La prise de l’île est une étape de la Reconquista.

La Diada del Poble de Menorca est une fête institutionnelle célébrée en commémoration de la fin de la Minorque musulmane, marquant ainsi le début de l'incorporation de l'île à la couronne d'Aragon.

Traditionnellement, la journée commence par la célébration de l'Eucharistie dans la Cathédrale à 11 heures du matin. Puis c’est le défilé d’Els Tres Tocs (les trois touches) qui rejoue l'arrivée d'Alphonse III à Ciudatella en janvier 1287. La procession traverse le centre historique de la ville et arrive sur la Place de Ses Palmeres, où le plus jeune conseiller reçoit le drapeau de l'ancienne Université de l'Île. L’'évêque chante le Te Deum, puis le Salve Regina et prononce la prière finale. Le soir, sur la Place de Sant Andoni, on peut assister à un concert de l'Orchestre Musical Municipal.

La fête a été instituée du temps du royaume d’Aragon, puis interdite en raison de l’intégration des Baléares au royaume d’Espagne. La diada réapparaît en 1887, pour le 600e anniversaire de la conquête de l’île, et a survécu jusqu’au début du XXe siècle. Elle réapparaît après la chute de la dictature de Franco, puis est officialisée en 1992,. La fête nationale de Minorque est largement célébrée dans toute l'île , mais ce n'est pas un jour férié dans la communauté autonome des îles Baléares.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 16 janvier 2024

16 janvier : il y a 55 ans un étudiant tchèque s'immolait par le feu

Le 16 janvier 1969, Jan Palach, un étudiant en philosophie de 20 ans s’immolait par le feu, place Venceslas à Prague. 20 ans plus tard, jour pour jour, le 16 janvier 1989, une manifestation à sa mémoire était le premier déclic de la protestation contre le régime communiste.

Le 16 janvier 1969, Jan Palach, un étudiant en philosophie de 20 ans s’immolait par le feu, place Venceslas à Prague. Cet acte de désespoir, quelques mois après l’écrasement du printemps de Prague, n’a pas eu d’effet politique immédiat. Mais 20 ans plus tard, jour pour jour, le 16 janvier 1989, une manifestation à sa mémoire était le premier déclic de la protestation contre le régime communiste, lequel allait tomber quelques mois plus tard à la faveur de la révolution de Velours.

L’immolation de Mohammed Bouazizi, en Tunisie, en décembre 2010 avait entrainé une chute plus rapide de la dictature quelques semaines à peine. Bouazizi ne connaissait probablement pas Jan Palach, en revanche on sait que ce dernier avait eu vent du geste de Thich Quang Duc, un moine bouddhiste qui s’était suicidé par le feu à Saigon, en 1963.

Déjà, en septembre 1968, Ryszard Siwiec s’était immolé à Varsovie pour protester contre la participation des unités militaires polonaises à l’occupation de la Tchécoslovaquie. Même si Jan Palach est le seul de son groupe d’étudiants à être passé à l’acte, d’autres tchécoslovaques l’imiteront comme Jan Zajíc, lycéen de Moravie du Nord, et Evžen Plocek, dirigeant syndical de la région de Vysočina.

Un mémorial est dédié à Jan Palach sur la place Venceslas à Prague. C'est le lieu d'une commémoration chaque 16 janvier. Des rassemblements se déroulent un peu partout dans le pays, et en particulier sur le lieu hautement symbolique qu’est le parvis de la Faculté de philosophie de l’Université Charles à Prague, où Jan Palach était étudiant. Une cérémonie est aussi organisée à Vsetaty, sa ville natale.

La maison familiale de Jan Palach, située à Všetaty près de la ville de Mělník en Bohême centrale, a été transformée en musée et centre éducatif, ouvrant symboliquement ses portes le 21 août 2018, soit 50 ans après le début de l’occupation de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie.

Les autorités communistes avaient accepté qu’il soit inhumé au cimetière d’Olšany, dans le quartier de Vinohrady, à Prague. La tombe devient très vite un lieu de pèlerinage. Les gens y laissaient non seulement des bougies, mais aussi des messages ou des bouquets de fleurs… Les autorités ont fait cesser cela en exhumant le corps, en incinérant et en envoyant ses cendres pour les inhumer à Všetaty. Le 25 octobre 1990, soit près d’un an après la révolution de Velours, l’urne sera officiellement rapportée au cimetière d’Olšany, en présence de l’ancien dissident devenu président, Václav Havel.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 janvier 2024

15 janvier : le Jour du souvenir des forces armées au Nigéria

Ce jour commémore de la fin de la guerre civile qui avait mis en péril l'unité du Nigeria. La célébration ne se limite pas à ce conflit. On n’oublie pas les derniers survivants de la Seconde Guerre mondiale, mais on honore aussi tous les soldats tués ces dernières années en luttant contre le terrorisme islamique ou le grand banditisme.

Longtemps le Nigeria a célébré le 11-Novembre, une commémoration héritée de la colonisation britannique. Depuis 1970, le Jour du souvenir des forces armées (Armed Forces Remembrance Day) fait référence à un conflit local et non plus à la Grande guerre en Europe. Après la victoire des forces gouvernement ales contre les troupes du Biafra le 15 janvier 1970, le 11-Novembre a été retiré du calendrier du Commonwealth des Nations et a été remplacé par le 15-Janvier en commémoration de la fin de la guerre civile nigériane qui avait mis en péril l'unité du Nigeria. La célébration ne se limite pas à ce conflit. Le gouvernement célèbre des hommes « tombés en héros ». On n’oublie pas les derniers survivants de la Seconde Guerre mondiale, mais on honore aussi tous les soldats tués ces dernières années en luttant contre le terrorisme islamique ou le grand banditisme.

Cette journée est aussi l’occasion pour les familles de formuler des revendications. Par exemple, l’association des veuves de soldats en a profité pour s’adresser à la Première Dame Oluremi Tinubu ainsi qu’aux forces armées pour réclamer, une fois de plus, une aide aux familles des victimes du crash de l’avion Hercules C130 survenu le 26 décembre 1992, il a plus de 31 ans.

Des événements ont lieu aux niveaux fédéral, étatique et local. Plus de deux mois avant le 15 janvier, le ministère de la Défense inaugure un comité national de planification composé de 25 hommes pour les préparatifs de la célébration de l'AFRD (Armed Forces Remembrance Day). Les défilés militaires impliquent souvent la participation d'une garde d'honneur de l' armée nigériane, de la marine nigériane et de l'armée de l'air nigériane. Le point culminant de tous les événements organisés est la cérémonie de dépôt de couronnes organisée par le président du Nigeria au cénotaphe national d'Eagle Square à Abuja . 36 cénotaphes fédéraux sont également des lieux où se déroulent des cérémonies spéciales de l'AFRD. Une place particulière est également accordée à la Légion nigériane, une association d'anciens combattants qui organise de nombreux événements lors de cette journée aux côtés du gouvernement.

Les forces armées Nigérianes célèbrent aussi un Jour de l’Armée, le 6 juillet qui fait référence au début de la guerre civile au Nigeria, en 1967. Quant aux Biafrais, c’est le 30 mai qu’ils commémorent leur cause et leurs morts dans la terrible guerre de 1967 à 1970.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 14 janvier 2024

14 janvier : l’illusion d’une souveraineté retrouvée au Mali

Le Mali célèbre la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, instituée en 2023 par le gouvernement putschiste du président Assimi Goïta en souvenir de la grande mobilisation du 14 janvier 2022 contre les sanctions de la CEDEAO, imposée pour non respect de la démocratie au Mali. Mais le pays a-t-il pour autant recouvré la souveraineté célébrée ce 14 janvier, où n’est-ce qu’un leurre comme le dénoncent les opposants ?

Le Mali célèbre ce dimanche, la deuxième édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, ce nouveau jour férié déclaré « chômé et payé », institué en 2023 par les autorités de la transition en souvenir de la grande mobilisation du 14 janvier 2022 contre les sanctions de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), imposées pour non respect de la démocratie au Mali. Mais le pays a-t-il pour autant recouvré la souveraineté célébrée ce 14 janvier, où n’est-ce qu’un leurre comme le dénoncent les opposants ?

Le 1er janvier 2022, le gouvernement putschiste malien du président Assimi Goïta repoussait la tenue des élections générales prévues en février, dont le maintien était exigé par la CEDEAO, et annonce la prolongation pour cinq ans de la durée de la transition. En réaction, la CEDEAO imposait des sanctions qui depuis ont été levées, même si la dictature du président Assimi Goïta est toujours en place. Celui-ci a voulu faire du 14 janvier une date symbole de la rupture avec la communauté internationale, la France en particulier, qui avait mis la place l’opération Barkhane.

Le jour férié à vocation patriotique a été maintenu mais les festivités sont réduites au minimum. La souveraineté retrouvée s’est avérée un leurre. Le gouvernement ne contrôle pas plus de 20% du territoire du Mali, le reste lui échappe totalement au profit de diverses forces et milices locales ou étrangères, russes en particulier. Bamako a rompu avec Paris pour se jeter dans les bras de Moscou, pas sûr que cela ait renforcé la souveraineté que l’on ait sensé célébrer ce 14 janvier.

Ismaël Sacko, président du Parti socialiste démocrate africain (PSDA), fait le bilan : « Notre pays a été obligé de traiter avec les mercenaires de Wagner. Quand la sécurité du pays est traitée par des mercenaires payés à coups de milliards [de francs CFA], on ne peut pas parler de souveraineté retrouvée, quand une partie de la population a faim – nous en sommes aujourd'hui à plus de cinq millions de Maliens qui n'arrivent pas à se nourrir –, on ne peut pas parler de souveraineté retrouvée ! Donc pour nous, c'est du leurre, c'est du bluff et, une fois de plus, de la propagande de la part de la junte militaire au pouvoir au Mali qui veut surfer sur un sentiment dit nationaliste pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui encore, nous avons le sentiment qu'ils n'ont pas la volonté réelle de passer le témoin à la date convenue avec l'organisation régionale de la Cédéao. » (source : RFI, 14 janvier 2023). Malheureusement dans un pays où le patriotisme obligatoire a remplacé la liberté de l’exprimer, plus personne n’est en mesure aujourd’hui de faire publiquement un tel constat, excepté les opposants réfugiés à l’étranger.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 13 janvier 2024

Mise à jour janvier 2025 : Cette année, la Journée a pour thème, « la culture, facteur de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique ». Dans son discours du 31 décembre 2024, le général Assimi Goïta avait annoncé vouloir placer l'année 2025 sous le signe de la culture.

Préparatifs de la journée du 14 janvier

13 janvier : les Suédois jettent leur arbre de Noël

En Suède et en Finlande, c’est la Saint-Knut, le jour où l’on dépouille l’arbre de Noël de ses décorations avant de le jeter par la fenêtre. Cette fête marque la fin des festivité de Noël.

En Suède et en Finlande, c’est la Saint-Knut (Knutsfest ou Knutsdans), le jour où on pille l’arbre de Noël (julgransplundring) et on se partage les friandises qui s’y trouvaient encore. Par tradition, on jetait ensuite le sapin dépouillé de toute décoration , par la fenêtre. Si on le fait encore, c’est pour l’emporter ensuite vers un cimetière de sapin mis en place par la municipalité en vue de son recyclage ou alors, on le garde dans un coin du jardin pour le brûler la nuit de Walpurgis. Chaque année, depuis le XVIIe siècle, le 13 janvier marque la fin de la période ds fêtes de Noël. Jadis les enfants courraient de maison en maison en criant ropa ut julen, annonçant que Noël était fini et mendiant quelques friandises. Au XXe siècle, la Saint-Knut est devenue une fête des enfants et des bonbons. C’est aussi le jour où les municipalités éteignent le sapin public tout en organisant une fête. Dans certaines régions, la fête est connue sous le nom de Julgransskakning (“secouer l'arbre de Noël”).

La fête était à l'origine destinée à célébrer le duc danois Canute Lavard. Au Moyen Âge, la célébration s'est déplacée vers le roi martyr Canut IV du Danemark (Knut en danois), saint patron du Danemark et des Knutsgillen (" les guildes de Knut "), une forme de sociétés commerciales médiévales. Les corporations organisaient parfois des bals.

Canute Lavard ( Knud Lavard en danois et Knut Levard en suédois) était un prince danois chevaleresque et populaire et le premier duc de Schleswig. Il a été assassiné par son cousin Magnus (qui serait plus tard couronné roi Magnus I de Suède) qui voulait usurper le trône danois. La mort de Canut a provoqué une guerre civile qui a été remportée par le fils posthume de Canut, Valdemar, qui a été couronné roi Valdemar Ier de Danemark.

Le sort de Canut et le triomphe de son fils conduisent à sa canonisation en 1170. Le jour de sa mort, le 7 janvier, devient la Saint-Knut. Comme le jour de la fête de Saint-Knut coïncidait à peu près avec l'Épiphanie célébrée le 6 janvier, les deux jours fériés se confondaient. Pour éviter une nouvelle confusion, le jour de la Saint-Knut a été déplacé au 13 janvier en 1680. Cette date serait une référence à d’ancienne fêtes vikings, dit-on.

La Saint-Knut n’est pas fêtée au Danemark, elle l’est en Suède et en Finlande, même si aujourd’hui, elle ne l’est plus avec la même ferveur qu’au milieu du XXe. Ce jour est aussi appelé « Tjugondag jul » (le vingtième jour après Noël), mais il est plus souvent désigné sous les termes « Tjugondag Knut », « Knutomasso » ou encore « Knutsdagen ».

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 janvier 2024

source : royal djurgarden

12 janvier : la journée des prisonniers politiques ukrainiens

L’anniversaire d’une purge à l’époque soviétique est célébrée depuis un demi siècle comme la Journée des prisonniers politiques ukrainiens. Cette célébration annuelle a pris une dimension particulière à partir de 2014 quand une portion du territoire ukrainien a commencé à être occupée par la Russie et qu’à nouveau des dissidents ont été emprisonnés.

Chaque 12 janvier, l'Ukraine rend hommage aux prisonniers politiques qui ont désobéi au système totalitaire soviétique et sont restés fidèles à leurs principes et idéaux. Ils ont été persécutés en raison de leurs convictions politiques et envoyés dans des prisons et des hôpitaux psychiatriques.

Le 12 janvier 1972, commençait la deuxième plus grande purge de « dissidents » en Ukraine après celle de 1965 : l'opération "Block" (Операція « Блок ») du KGB qui s’est manifestée par une vague simultanée d’arrestations et de perquisitions dans toute l’Ukraine, notamment dans la capitale, Kyiv, mais aussi à Lviv. Des membres bien connus de la résistance anti-totalitaire ont été arrêtés ce jour-là : Ivan Svitlichnyi, Yevhen Sverstyuk, Vasyl Stus, Vyacheslav Chornovil, Iryna et Ihor Kalyntsi, Leonid Plyusch, Mykola Plahotniuk... Cette liste est loin d’être exhaustive de ceux qui ont été persécutés. Près d’une centaine de personnalités ukrainiennes parmi les plus brillantes et les plus indomptables ont été emprisonnées et envoyées en exil en Mordovie, en Sibérie et au Kazakhstan. Ils ont été enfermés dans des hôpitaux psychiatriques, privés de leur emploi ou renvoyés de l'éducation. Les répressions de 1972 mettent fin au mouvement des « sixtiers », les dissidents des années 1960. La plupart des personnes arrêtées le 12 janvier 1972 ont été condamnées en vertu de l'art. 62 du Code pénal de la RSS d'Ukraine « Agitation et propagande antisoviétiques » et ont été condamnées à cinq à sept ans d'emprisonnement dans des camps à régime strict et à trois ans d'exil, mais parfois beaucoup plus comme Ivan Gel, 10 ans de régime strict et à 5 ans d'exil.

C’est en 1975 que le 12 janvier a été déclarée Journée des prisonniers politiques ukrainiens (День українських політв'язнів). Elle l’a été à l’initiative de Viacheslav Chornovil, un des dissidents ukrainiens les plus éminents de l'Union soviétique. Il était l'un des fondateurs et militants du mouvement Sixtiers en Ukraine, qui prônait la renaissance de l'Ukraine, de sa langue, de sa spiritualité et de sa souveraineté. Chornovil a été arrêté pour la première fois en 1967 pour son livre intitulé Woe from Wit , qui documentait l'emprisonnement illégal d'intellectuels ukrainiens. Il a été accusé de diffamation et condamné à trois ans d'emprisonnement. Chornovil a été libéré au bout d'un an et demi dans le cadre d'une amnistie générale.

Après sa libération, Chornovil a effectué plusieurs petits boulots et a poursuivi son militantisme. En 1970, il commence à publier un magazine clandestin intitulé Ukraine Herald . C'est ce qui lui valut d'être arrêté une deuxième fois en 1972. Cette fois, Chornovil fut condamné à six ans d'emprisonnement suivis d'un exil de trois ans.

Cette célébration annuelle a pris une dimension particulière à partir de 2014 quand une portion du territoire ukrainien a commencé à être occupée par la Russie et qu’à nouveau des dissidents ont été emprisonnés comme le cinéaste, écrivain et activiste Oleg Sentsov, Roman Sushchenko, Asan Chapukh et tant d’autres, persécutés en raison de leurs positions pro ukrainiennes.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 11 janvier 2024

La poste ukrainienne rend hommage aux dissidents emprisonnés à l’époque soviétique

Le 13 janvier 1972, le KGB informait le secrétaire du Comité central du Parti communiste d'Ukraine du début officiel de l'opération « Block ».

12 janvier : Yennayer, le Nouvel an des Kabyles

En Algérie, chez les Kabyles, nous sommes le 1er jour de l’année 2973 du calendrier amazigh (berbère) qui débute en 950 av. J.-C., date de la victoire du roi berbère Chachnaq sur le pharaon Ramsès III. On appelle ce nouvel an Yennayer. Cette fête antérieure à l’arabisation et à l’islamisation du pays connaît aujourd’hui un net regain d’intérêt dans tout le Maghreb berbère comme dans la diaspora européenne.

Yennayer est fêté chaque année comme le nouvel an berbère. En Algérie, les Kabyles ont fini par obtenir un jour férié et chômé pour cette fête fixée le 12 janvier, même si certains mouvements chaoui, dans les Aurès préfèrent le fêter le 14 janvier. De leur côté, les Berbères marocains ont réclamé eux aussi un jour férié pour cette célébration, mais c’est la date du 13 janvier qui a été choisie, comme en Libye ou dans le Sud tunisien.

Là où il y a consensus, c’est que ce 12, 13 ou 14 janvier 2025, nous entrons dans l’année 2975 du calendrier amazing (berbère). Celui-ci est bien plus ancien que ceux des musulmans ou des chrétiens et il est également bien antérieur à l’arabisation du Maghreb. Ce calendrier débute en 950 av. J.-C., date de la victoire du roi berbère Chachnaq sur le pharaon Ramsès III. Chachnaq (sous le nom de Sheshonk 1er) est le fondateur de la 22e dynastie pharaonique d’Égypte.

Ce nouvel an berbère est appelé Yennayer (ⵢⴻⵏⴰⵢⴻⵔ), un mot dérivé de İanuarius (janvier en latin). Mais comme, en amazing, ⵢⴰⵏ (yen) est l’une des formes possibles du chiffre un, le terme s’est imposé comme appellation du Jour de l’an berbère.

Comme beaucoup de fêtes de fin ou de début d’année, Yennayer était en lien avec le solstice d’hiver et les phénomènes naturels qui marquent le renouveau. La date du Yennayer est basée sur le calendrier julien qui avait cours dans l’Antiquité. Avec le temps, un décalage s’est produit avec le calendrier grégorien qui a été adopté à l’international, sauf par quelques Églises, comme celle de Russie qui célèbre le nouvel an le 14 janvier.

La date du 12 janvier, retenue par les associations culturelles kabyles repose, en fait, sur une erreur de conversion qui n’a jamais été corrigée. Au XIXe siècle, le décalage des deux calendrier n’était que de 12 jours. Qu’importe, cette date fait aujourd’hui partie du patrimoine et de l’identité algérienne. En 2017, Yennayer a fini par être officiellement reconnu en Algérie comme « jour de fête nationale », chômée et payée. Un progrès, même s’il est encore interdit de manifester avec le drapeau berbère ! En Algérie, les autorités attachées à l’identité exclusivement arabo-musulmane du pays, ont longtemps ignoré et même rejeté, ces festivités. Cette fête du nouvel an, qui connaît aujourd’hui un net regain, est l’occasion pour une population qui se sent oubliée d’affirmer son amazighité, en Algérie, en France ou ailleurs. Chaque année, les islamistes lancent une campagne contre la célébration de Yennayer, déclarant cette fête illicite (haram) ce qui n’empêche pas cette fête de nouvel an d’être de plus en plus populaire.

« Qui célèbre yennayer éloigne le mauvais œil et les infortunes » dit un adage populaire. Aussi, ne manque-t-on pas de commencer les festivités en égorgeant un animal, généralement un coq fermier, histoire d’éloigner le malheur de la maison. Ce coq sera consommé la veille de Yennayer dans un plat unique lors d’un dîner (Imensi n’Yennayer) où la famille se retrouve au grand complet. On a pour habitude de laisser une ration et une cuillère pour l’absent quel qu’il soit, parent éloigné ou pauvre de passage. Le lendemain, on continuera à faire ripaille avec des plats traditionnels mais sans viande cette fois. S’ajoutent d’autres rites plus ou moins liés, eux aussi, à la fécondité ou à la prospérité, tel le fait de célébrer un mariage ce jour-là, de changer le mobilier de la maison pour accueillir d’heureuses nouvelles ou encore de planter des tiges de laurier-rose dans les champs de culture qui vont éloigner les parasites et garantir de bonnes récoltes.

Aseggas amimun, ameggaz, yeh’lan, ighudan, ifulkin…, Bonne année !

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 janvier 2025

Le drapeau berbère, toujours interdit d’usage en Algérie

11 janvier : la journée allemande de la pomme

Lancée en 2010 par l'Association fédérale des producteurs de fruits et légumes dans le cadre d'une campagne pour encourager les gens à soutenir les producteurs locaux, la Journée allemande de la pomme est célébrée par la distribution de centaines de milliers de pommes dans cinq grandes villes allemandes.

Lancée en 2010 par l'Association fédérale des producteurs de fruits et légumes (Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse) dans le cadre d'une campagne pour encourager les gens à soutenir les producteurs locaux, la Journée allemande de la pomme (Tag des deutschen Apfels) est célébrée par la distribution de centaines de milliers de pommes dans cinq grandes villes allemandes.

En fait, le choix du 11 janvier n'a aucun lien temporel ou historique avec ce fruit : ce n'est pas une période de floraison, pas une période de récolte, c’est juste une date après les fêtes, où il est bon de revenir à la consommation des produits les plus simples. La pomme est de loin le fruit le plus populaire en Allemagne qui en consomme 25 kg par an et par habitant (16 kg en France). L’Allemagne qui en est le premier importateur mondial, veut aussi promouvoir sa production locale.

L’Allemagne n’est pas la seule à fêter les pommes. En Autriche, c’est le deuxième vendredi de novembre et au Royaume-uni, chaque 21 octobre. En France, un jour de la pomme avait été institué chaque 1er brumaire, premier jour du mois de brumaire du calendrier républicain ou révolutionnaire français, équivalant généralement à chaque 22 octobre du calendrier grégorien, mais qui n’est pas fêté, bien qu’il corresponde à la pleine saison des pommes.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 janvier 2024

10 janvier : les Malouines célèbrent Margaret Thatcher

Ce jour férié local ne fête pas l’anniversaire de la victoire des troupes anglaises sur les Argentins en 1982, mais celui de la visite de Margaret Thatcher aux Îles Malouines (Falkland Islands), le 10 janvier 1983, six mois après sa victoire.

Il ne s’agit pas de célébrer l’anniversaire de la victoire des troupes anglaises sur les Argentins en 1982, fêtée chaque 14 juin, mais la visite de Margaret Thatcher aux Îles Malouines (Falkland Islands), le 10 janvier 1983. L’événement était considérable au point que le gouvernement local a créé un jour férié le Margaret Thatcher Day pour en garder la mémoire.

Partout dans l’archipel, Mme Thatcher a été accueillie par des foules enthousiastes. Certains insulaires pleuraient et la qualifiaient de libératrice. Ils la comparent au grand commandant de la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill. Dans la ville de Stanley, un buste en bronze de Margaret Thatcher créé par le sculpteur et taxidermiste local Steve Massam, sur Thatcher Drive, à côté du mémorial de la libération de 1982.

Dévoilé pour Thatcher Day, le 10 janvier 2015, le buste commémore le rôle de la Premier ministre britannique dans la guerre des Malouines. La plaque de laiton en dessous porte ses paroles du 3 avril 1982 : « Ils sont peu nombreux, mais ils ont le droit de vivre en paix, de choisir leur propre mode de vie et leur allégeance ». En effet, hormis une petite minorité chilienne (et non argentine) et quelques familles d’ascendance française, les 3200 habitants de l’archipel sont presque tous d’origine britannique ou scandinave. Ils n’ont jamais souhaité voir leur archipel rattaché à l’Argentine en dépit de la proximité géographique.

Cette dernière a fait plusieurs tentatives pour « récupérer » un territoire qu’elle n’a en fait jamais vraiment occupé. En 1981, le dictateur Leopoldo Galtieri, pensait s’offrir la popularité qui lui faisait défaut avec une guerre victorieuse. Beaucoup de régimes autoritaires ont cette tentation. Ce général putschiste a décidé d’envoyer l’armée argentine envahir l’archipel mais celle si s’est heurtée à la très vive réaction de la Première ministre britannique Margaret Thatcher dont les troupes ont écrasé les Argentins et, par la même occasion, provoqué la chute de la dictature militaire argentine. Six mois après sa victoire, la Dame de fer rendait visite aux Malouins.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 janvier 2024

Trente ans après sa visite, les îles Malouines ont émis quatre timbres-poste à l’occasion du décès de Lady Margaret Thatcher. Le deuxième évoque la fameuse visite de 1983.

8 janvier : le jour où les Japonais deviennent adultes

Le passage symbolique des Japonais à l’âge adulte est une affaire qui concerne le pays tout entier puisque ce jour est férié au Japon. Les jeunes ayant 20 ans dans l’année sont invités par la mairie à une grande cérémonie… Depuis 2022, ils sont toutefois majeurs dès 18 ans, mais avec quelques restrictions…

Les Japonais sont parmi les derniers à devenir totalement adultes. Depuis 2022, la majorité leur est accordée à l’âge de 18 ans, contre 20 ans auparavant. Mais boire de l’alcool et de fumer leur reste interdit jusqu’à 20 ans, tout comme la possibilité à participer à des jeux d’argent et des paris légaux.

D’ailleurs, leur passage symbolique à l’âge adulte se fait toujours à l’âge de 20 ans. Depuis 1876, c’est une affaire qui concerne le pays tout entier puisque ce 8 janvier est férié au Japon, comme chaque premier lundi de l’’année.

Les jeunes ayant 20 ans dans l’année sont invités par la mairie à une grande cérémonie. Dans les grandes villes, ces rassemblements peuvent réunir plusieurs milliers de jeunes gens. Le stade est alors nécessaire, s’il est couvert car il peut faire très froid à cette saison, ou le palais des congrès. Pas de problème pour répondre présent, la journée est chômée. Elle commence par une visite au temple, avant un repas en famille ou entre copain(e)s. Le cérémonial de ce rite initiatique est inchangé depuis des décennies.

Les filles portent de magnifiques kimonos, loués pour l’occasion, le forfait comprend aussi la séance de maquillage et de coiffure. Les garçons, eux, sont presque toujours habillés d’un costume à l’occidentale, strict et sombre cela va de soi. À partir de 20 ans les jeunes Japonais peuvent boire de l’alcool... mais la sagesse reste de mise en cette journée très particulière appelée Seijin no Hi ( 成人の日 ).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 7 janvier 2024

7 janvier : l’Italie fête son drapeau tricolore

L’évènement est récent, la Fête du Tricolore a été célébrée pour la première fois en 1997 à Reggio Emilia à l’occasion du bicentenaire de son adoption. C’est en effet, le 7 janvier 1797 que la très éphémère république Cispadane, puis du futur royaume d’Italie.

L’évènement est récent, la Fête du Tricolore (Festa del Tricolore) a été célébrée pour la première fois en 1997 sous le nom de Jour du drapeau national (Giornata Nazionale della Bandiera) à Reggio Emilia à l’occasion du bicentenaire de son adoption. C’est en effet, le 7 janvier 1797 que la très éphémère république Cispadane, créée par Napoléon lors de sa conquête de la péninsule, a adopté le drapeau qui sera plus tard celui de l’Italie. Ce n’était pas sa toute première apparition, puis que ce drapeau calqué sur celui de la France révolutionnaire a été arboré dès 1789 par des soutiens italiens de ce qui se passait alors en France.

Le drapeau tricolore fut montré pour la première fois à l'étranger, en 1797, à Vienne par le représentant de la République cispadane, le comte Ferdinando Marescalchi, après le traité de Campo Formio. Considéré comme un symbole révolutionnaire, il fut critiqué et a même suscité des menaces d'attentats contre la résidence du diplomate. Il aurait pu disparaître avec la fin de la petite république, le 29 juillet 1797, si Carlo Alberto, roi de Sardaigne, n’avait compris que ce drapeau tricolore, avec les armoiries de Savoie, était le meilleur symbole de l’unité nationale pour lutter contre l’Autriche et faire naître l’Italie. C’est donc sous cette bannière que s’est fait le Risorgimento au milieu du XIXe.

Le drapeau actuel, dépouillé de toutes armoiries a été adopté par la république en juin 1946, il sera confirmée plus tard dans l'article 12 de la Constitution sans que sa couleur précise ne soit notée. Ce n’est qu’en 2006 qu’une commission parlementaire finit par établir le codage des couleurs avec les codes Pantone suivants : vert fougère (17-6153 TCX), blanc brillant (11-0601 TCX) et rouge écarlate (18-1662 TCX).

À Reggio Emilia, sur la place Pramolini, la cérémonie débute à 10h., en en présence du maire, Luca Vecchi, ainsi que des autorités civiles et militaires. Les honneurs militaires sont rendus aux autorités, avant la levée du drapeau et le chant de l'hymne national. Après le discours du maire (à 10h45), le soir un concert est donné dans la Salle du Tricolore, attenante du Musée du Tricolore.

Ce dimanche 7 janvier 2024, pour la Fête du Tricolore , la relève de la garde d'honneur sous forme "solennelle" se déroule à partir de 15h sur la Piazza del Quirinale, avec le déploiement et le défilé du Régiment de Cuirassiers et la Fanfare du IV Carabinieri.

Ce même jour, les associations de Combat et d'Armes de la Ville de Vittorio Veneto, à l'occasion de son 227e anniversaire, célèbrent elles aussi la Fête Tricolore. La cérémonie se déroule ce dimanche, à 11 heures au sanctuaire des Drapeaux, sur la Piazza Foro Boario. La levée solennelle du drapeau est suivie d'un discours à cette occasion.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 6 janvier 2024

Le Président de la République Sergio Mattarella lors de son entrée dans la Sala del Tricolore à l'occasion du 220e anniversaire de la naissance du Premier Tricolore, en 2017. (source : quirinale.it)

6 janvier : au Groenland, pour Mitaarfik, on s’effraie avec humour

La fête des Mitaartut, célébrée le 6 janvier, au Groenland, est un mélange de culture indigène inuit et d'influence danoise. C’est une sorte de carnaval nocturne qui fait penser à Halloween, il s’agit avant tout d’effrayer, mais avec humour, un sens de la moquerie qui manque à la fête américaine.

La fête des Mitaartut, célébrée le 6 janvier, au Groenland, est un mélange de culture indigène inuit et d'influence danoise. C’est une sorte de carnaval nocturne (à cette saison, c’est la nuit) qui fait penser à Halloween, il s’agit avant tout d’effrayer, mais avec humour, un sens de la moquerie dont la fête américaine est dénuée.

Le 6 janvier marque l’Épiphanie (Kunngit Pingasut Ulluat en groenlandais), une fête chrétienne qui rend hommage au baptême de Jésus. Au Groenland, c'est aussi le jour principal de Mitaarfik, qui commence généralement la veille au soir. Cette tradition vieille de plusieurs siècles est basée sur la culture inuite et scandinave et a été célébrée à travers de nombreuses générations pour marquer la nouvelle année. Mitaarfik implique des performances principalement silencieuses, dirigées par un groupe de personnages appelés mitaartut (mitaartoq au singulier) qui portent des masques et effrayent ou taquinent les passants. Mitaarfik a été influencé par le christianisme (introduit au Groenland en 1721), comme les performances muettes impliquées dans la représentation scandinave des Trois Saints Rois.

« Les Mitaartut sont des spectacles masqués silencieux qui rendent visite aux familles dans de nombreuses villes et colonies du Groenland peu après le Nouvel An, généralement à l'occasion de l'Épiphanie, le 6 janvier. Ces personnages mystérieux, appelés « mitaartoq » au singulier, frappent aux portes, entrent dans les maisons et communiquent sans paroles. Au lieu de cela, ils utilisent des gestes et des mouvements humoristiques qui correspondent à leurs déguisements. Les gens se moquent et se moquent souvent des choses amusantes que fait Mitaartut, mais ces acteurs discrets restent fidèles à leurs personnages.

À la fin de leur visite, les Mitaartut sont récompensés par des friandises telles que des gâteaux, des bonbons et des cigarettes. Mitaarneq , se traduit par « couper le visage », ce qui fait référence à la pratique consistant à étaler de la suie sur le visage et à le déformer avec des ficelles tendues d'une oreille à l'autre lorsque les masques ne sont pas utilisés. Les participants présentent également une variété de costumes et de masques imaginatifs, imitant parfois même des œuvres d'art célèbres comme Le Cri d'Edvard Munch. Les masques représentent un mélange d'esprits effrayants traditionnels et de thèmes contemporains, reflétant à la fois l'héritage culturel et les influences modernes. » Source l’Office du tourisme groenlandais.

Mitaarfik s’est implanté plus récemment à l’est du Groenland ou la fête a fait revivre certaines des anciennes coutumes comme Uaajeerneq, où les individus dansaient en représentation de diverses figures et animaux mythiques. L'Uaajeerneq est une ancienne tradition de danse du tambour et de spectacle dramatique où se mêlent l’humour et la peur.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 5 janvier 2025

#Kalaaliungaarama

5 janvier : en Serbie, c'est Tucindan, on tue le cochon

Selon le calendrier traditionnel serbe, c’est l’avant-veille de Noël, autrefois par tradition, on tuait le cochon.

La Serbie, à l’instar de la Russie, fait partie de ces pays où l’on fête encore Noël Elon l’ancien calendrier (celui de Jules César), par conséquent ce 5 janvier du calendrier grégorien, correspond pour les Serbes à l’avant-veille de Noël. Aujourd’hui, c’est Tucindan (Туциндан) qui signifie le « jour du massacre ».

La Serbie qui détient le record européen du nombre d’armes en circulation par habitant, souffre d’une violence endémique contre laquelle l’opposition politique se mobilise. D’ailleurs, la coalition d’opposition au régime du président Aleksandar Vucic s’appelle « Serbie contre la violence ». Elle s’est mobilisée notamment pour réagir à de récent massacre dans des écoles. Malheureusement, le trucage des élections du 17 décembre 2023 a permis une fois de plus au président d’extrême droite de rester au pouvoir.

Mais aujourd’hui, c’est fête, le massacre dont il est question est celui des cochons. D’ailleurs de violence, il ne sera pas du tout question aujourd’hui. Selon la tradition, on ne doit pas punir les enfants pour leur mauvaise conduite. On pense que la punition de Tucindan rendra les enfants méchants pendant une année entière.

Traditionnellement, dans les campagnes on tuait le cochon qui sera consommé le jour de Noël. La fête, comme tout ce qui entoure Noël, a d’évidentes racines païennes. Aujourd’hui, Serbes servent du cochon de lait ou de l'agneau fraîchement abattu comme plat principal lorsqu'ils servent une table de fête. Mais, ils peuvent aussi être remplacés par une oie au four ou de la dinde farcie.

Il existe des coutumes semblables en Croatie, Macédoine, au Monténégro, en Bulgarie… sous le nom de Straži dan , ou Zdraži dan (le jour de la veille) mais qui sont observées le 23 décembre (du calendrier grégorien).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 janvier 2024

4 janvier : le petit peuple Ogoni face aux multinationales

Les Ogonis forment un petit peuple d’un million et demi de personnes tout au plus, qui a réussi à chasser les compagnies pétrolières ravageant son territoire, tout en bravant la répression du mouvement nigérian. L’Ogoniland est aujourd’hui libre de multinationale mais son territoire est, hélas, détérioré pour très longtemps.

Les Ogonis ne forment d’un petit peuple d’un million et demi de personnes tout au plus. Si ce peuple du sud du Nigéria est connu, dans un pays qui en compte des dizaines, c’est qu’ il a réussi à chasser les compagnies pétrolières ravageant son territoire, l’Ogoniland, à peine plus de 1000 km2. Ce fut perçu comme l’une des premières victoires d’un mouvement altermondialiste.

Royal Dutch Shell a commencé à produire du pétrole dans le delta du Niger en 1958. En 1970, les chefs Ogoni ont remis une pétition au gouverneur militaire local pour se plaindre de Shell et de BP qui exploitaient conjointement des puits de pétrole situés sur leur territoire. Selon la pétition, l’entreprise « menaçait sérieusement le bien-être, voire la vie même » des Ogoni. Cette année-là, une éruption majeure s’était produite au champ pétrolifère de Bomu. Cela a duré trois semaines, provoquant une pollution et une indignation généralisées. Protestation sans résultat pendant des années. Les Ogonis seront néanmoins imités par d’autres peuples de la région, notamment les Ikos qui eux aussi se plaignent de Schell.

Entre 1976 et 1991, il y a eu près de 3 000 marées noires totalisant plus de 2,1 millions de barils de pétrole déversé dans le pays Ogoni, ce qui a eu un effet catastrophique sur l'écologie de la région. Au début des années 1990, menés par l’écrivain Ken Saro-Wiwa, les Ogonis ont commencé à chercher des soutiens internationaux. En décembre 1992. Ils ont exigé le paiement de 10 milliards de dollars de compensation dans un délai d'un mois, menaçant de perturber les opérations des compagnies pétrolières si elles ne se conformaient pas. En réponse, le gouvernement du Nigéria a interdit les rassemblements publics. Bravant cette interdiction, le 4 janvier 1993, 300 000 Ogonis se sont tout de même rassemblés pour manifester. C’est l’anniversaire de cette Journée des Ogonis (Ogoni Day) qui est fêté aujourd’hui.

En effet, après cette énorme manifestation et sa répercussion internationale, Shell a suspendu définitivement ses activités pétrolières en territoire ogoni, pourtant situé dans l'une des trois régions les plus riches en pétrole d'Afrique. Cette perte sèche, à l'époque, de plus de 30 % de la production de brut nigérian provoque une très vive réaction du président du Nigéria, Sani Abache : quelque 3 000 Ogonis vont mourir des suites des violences policières et militaires.

Le 10 novembre 1995, l’écrivain et militant écologiste nigérian Ken Saro-Wiwa et huit compagnons d'infortune ont été exécutés par la junte du président Sani Abacha à l’issue d’un procès inique. Fondateur du Mouvement pour la survie du peuple ogoni (Mosop) au début des années 1990, Ken Saro-Wiwa avait alerté l’opinion mondiale sur les désastres écologiques liés à l’exploitation du pétrole dans le delta du Niger, fédérant autour de lui des dizaines de milliers de personnes notamment dans des communautés ogonis peu habituées jusque-là à manifester pour leurs droits.

Les multinationales pétrolières sont partis, il y a maintenant trois décennies mais les Ogonis subissent toujours les dommages collatéraux de l’exploitation énergétique : une pollution massive des nappes phréatiques, des champs agricoles et des zones de pêches, à laquelle s'ajoute un air vicié par les émanations de gaz. Résultat, en 2024, les conditions de vie sont toujours aussi difficiles dans cette partie du delta du Niger. Une campagne de dépollution a été officiellement relancée par Abuja en 2016, mais il faudra des décennies pour obtenir des résultats tangibles.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 3 janvier 2024

3 janvier : l’anniversaire de l’assassinat de Qassem Soleimani

À Bagdad et à Téhéran, on commémore l’assassinat de Qassem Soleimani, un général iranien considéré comme l’architecte de la politique expansionniste de l’Iran dans la région, qui fut éliminé sur ordre de Donald Trump.

Cet anniversaire est célébré en Irak et en Iran dans le contexte très particulier de la guerre de Gaza, alors que la veille un tir ciblé israélien a éliminé le numéro du bureau politique du Hamas, dans la banlieue de Beyrouth.

C’est dans la banlieue de Bagdad que Qassem Soleimani a été tué. Ce général iranien est l’architecte de la politique expansionniste de l’Iran dans la région et le Hamas est considéré comme l’un des pions de Téhéran. L’Irak a déjà organisé des cérémonies fin décembre, mais ce mardi des milliers de partisans de diverses factions armées irakiennes, sont appelées à manifester pour célébrer le leader disparu et dénoncer la présence américaine stationnée en Irak.

Le 3 janvier 2020, sur ordre de Donald Trump, un drone armé a pulvérisé le véhicule où se trouvaient Soleimani, architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient et Abou Mehdi al-Mouhandis, numéro 2 du Hachd al-Chaabi, coalition de factions intégrées à l'État irakien. L’attaque a eu lieu de nuit sur une route de l'aéroport international de Bagdad,

À Téhéran, le guide suprême Ali Khamenei a reçu samedi la famille du général iranien tué, en présence du commandant des Gardiens de la Révolution et du chef de la force Qods, unité d'élite chargée des opérations extérieures, autrefois dirigée par Soleimani.

Il y a quelques jours, le porte-parole du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (CGRI), Ramazan Sharif déclarait que les massacres du 7 octobre étaient « une des représailles » pour l’assassinat de Soleimani. Il l’a fait dans une déclaration sur la mort d’un autre haut responsable, tué plus tôt cette semaine, lors d’une frappe aérienne que l’Iran a imputée à Israël. Il s’agit du général de brigade Razi Mousavi,chef du CGRI, « compagnon » de Soleimani, tué dans une frappe contre sa maison à Damas, le 25 décembre 2023.

Comme quoi l’élimination de cadre du Hamas pourrait se faire sans massacrer tout un peuple !

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2 janvier 2024

Mise à jour 3 janvier : Cent trois personnes ont été tuées dans le sud de l’Iran par une double explosion, mercredi 3 janvier, près de la tombe du général Ghassem Soleimani, dont le pays célèbre le quatrième anniversaire de la mort, a rapporté la télévision d’Etat. (Le Monde.fr)

Le président Ebrahim Raisi s'exprimant lors de la première commémoration de la mort de Qasem Soleimani

2 janvier : la caravane de la liberté, pèlerinage castriste à Cuba

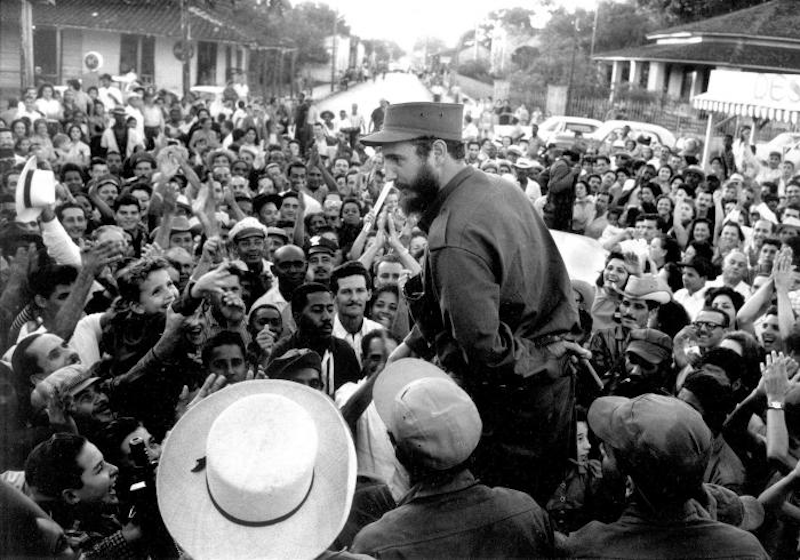

À Cuba, on fête le Jour de la Victoire, anniversaire du jour de 1959 où les forces de Fidel Castro ont pris Santiago de Cuba En hommage à cette génération qui a triomphé, des jeunes de tout le pays empruntent la même route chaque mois de janvier, jusqu’à Pinar del Río.

Hier, 1er janvier, le régime cubain a célébré le Triomphe de la Révolution (ou Jour de Libération), qui rappelle le jour où le dictateur Fulgensio Batista a fui le pays. Aujourd’hui, 2 janvier, on fête le Jour de la Victoire (Día de la Victoria), anniversaire du jour de 1959 où les forces de Fidel Castro ont pris Santiago de Cuba et les forces de Camilo Cienfuegos ainsi que de Che Guevara sont entrées dans La Havane. Ces deux jours sont fériés et chômés à Cuba. Ils sont marqués par des défilés militaires, des feux d'artifice.

Chaque 2 janvier, des jeunes cubains empruntent le même itinéraire. Les véhicules qui transportaient les hommes barbus ont commencé leur voyage à Santiago de Cuba le 2 janvier 1959, parcourant toutes les provinces du pays jusqu'à leur arrivée à Pinar del Río le 17 janvier. En hommage à cette génération qui a triomphé, des jeunes de tout le pays empruntent la même route chaque mois de janvier, la Route de la liberté (la Ruta de la liberta). L’itinéraire par l'ancienne caserne Moncada, aujourd'hui aujourd’hui transformée en école, Ciudad Escolar 26 de Julio. Elle fut la première forteresse militaire transformée en école par le gouvernement révolutionnaire.

L'itinéraire de plus de mille kilomètres suivi par l'Armée rebelle et dirigé par Fidel est réédité chaque mois de janvier, traverse Granma, Holguín, Camagüey, Ciego de Ávila, Villa Clara, Cienfuegos, Matanzas, pour atteindre La Havane le 8 janvier, où des festivités sont prévues. La Caravane de la Liberté poursuivra ensuite sa route jusqu’à Pinar del Río, la province la plus occidentale de l’île. Le régime cubain n’en finit pas de cultiver la mémoire de ses fondateurs.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 1er janvier 2024

1er janvier : la Rose Parade de Pasadena, le nouvel an à l’américaine

Cette année, c’est la la 135e édition de la Rose Parade (la parade des roses), également connue sous le nom de Tournament of Roses Parade (le tournoi des roses), un défilé annuel qui se déroule à Pasadena, une banlieue aisée de Los Angeles.

Cette année, c’est la la 135e édition de la Rose Parade (la parade des roses), également connue sous le nom de Tournament of Roses Parade (le tournoi des roses), un défilé annuel qui se déroule à Pasadena, une banlieue aisée de Los Angeles.

C’est le défilé le plus populaire des États-Unis. L’événement est retransmis par les chaînes de télévision nationales et internationales. Après le défilé, à 13h30 se joue le match de football universitaire appelé Rose Bowl dont c’est la 110e édition.

Cette parade a lieu chaque année le 1er janvier à 8h du matin, sauf lorsque le Nouvel An tombe un dimanche, elle a alors lieu le 2 janvier. Le défilé part du boulevard Orange Grove et parcourt 8 kilomètres jusqu'à atteindre Villa Street (à la hauteur du boulevard Sierra Madre). Il faut s'assurer d'un bon endroit pour voir les chars. Les gens réservent généralement leur place sur le trottoir la veille du défilé. Il est également possible de payer pour obtenir une place en tribune. Car le nombre de spectateurs peut atteindre le million, comme cela a été le cas en 2004. Avec fanfares, majorettes et célébrités, souvent de second rang, ce grand défilé costumé, n’échappe pas au mauvais goût, il reste un marqueur identitaire du folklore californien..

Chaque année un thème est défini, pour ce début 2024 c’est « Célébrer un monde de musique : le langage universel », et le carnaval se dote d’un maréchal, cette année, c’est l'actrice et chanteuse, Audra McDonald, l’une des stars de Broadway.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 31 décembre 2023

31 décembre : quelques réveillons d’exception pour la Saint-Sylvestre

La plage de Copacabana, Time Square, l’opéra de Sydney… sont autant de ceux emblématiques du Nouveau An selon le calendrier grégorien auquel presque tout le monde se plie, même l’Arabie saoudite pour la quatrième année consécutive.

Les premiers à quitter 2024 seront les Néo-Zélandais et les Australiens, précédés de peu par les archipels du Pacifique Sud. Pour l'occasion, Sydney organise un gigantesque feu d'artifice (plus de 80 000 fusées), tiré depuis le Harbour bridge. Ce spectacle est visible à 15 km à la ronde. Simultanément, des bateaux illuminés paradent dans le port. La fête se poursuit en plein air (on est dans l'hémisphère sud, donc en été) et dure toute la nuit.

Au Japon, dans la nuit du 31 décembre, des milliers de personnes visitent les sanctuaires shintô ou bouddhiste. Le premier service religieux de l’année commence à minuit. Au sanctuaire Yasaka, situé à Gion, on y vient pour prier pour la santé et le bonheur pour l'année à venir lors de la cérémonie un feu sacré est allumé. Les visiteurs ramèneront chez eux la flamme sacrée.

En Russie, l’usage veut que l’on allume la télévision pour écouter les vœux du dictateur du moment. La tradition très convenue remontant à l’époque de à Brejnev, mais elle réserve parfois des surprises : c’est dans son discours du Nouvel An le 31 décembre 1999 que Elstine annonça qu'il quittait la présidence, ouvrant ainsi la voie à l’indéboulonnable Poutine. À minuit, tout le monde écoute les 12 carillons de la tour Spasskaïa du Kremlin, retransmis à la télévision. C’est à ce moment-là que tout le monde trinque.

Même l’Arabie saoudite qui a longtemps méprisé le calendrier occidental, s’est mise, depuis 2019, à organiser des festivités de nouvel an qui se veulent spectaculaires. Cette année, promotion touristique oblige, c’est Diriyah qu’il convient d’assister à un feu d'artifice spectaculaire qui illuminera le ciel nocturne de la cité où la famille Saoud a ses racines. Mais Riyad et Jeddad ne sont pas en reste pour leur quatrième fête du Nouvel an selon le calendrier grégorien.

Le dernier jour de l'année, plus de deux millions de personnes se rassemblent sur la plage de Copacabana (à Rio de Janeiro) pour accueillir 2024. Beaucoup sont vêtues de blanc, selon les usages de l’umbanda. La fête commence à 20h. On vient assister à des concerts et à l’impressionnant feu d'artifice qui remplit le ciel de lumière et de couleurs.

À New York, le 31 décembre dès 17h, Times Square regorge déjà de monde attendant le grand moment. Un million de personnes du monde entier verront en direct comment tombe la boule géante recouverte de cristaux colorés. Le compte à rebours débute par la descente du Big Ball (Ball Drop), qui commence à descendre une minute avant minuit. Lorsqu'il atteint le fond, il explose avec des milliers de confettis et de feux d'artifice. La tradition veut que l’on s’embrasse tout le long du compte à rebours. Il est possible d'écrire un vœu sur l'un des confettis qui sont lancés à Times Square en l'inscrivant au préalable sur le « Wishing Wall ».

À Gaza et en Ukraine, c’est sous un tapis de bombes que se fera le passage à la nouvelle année…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 30 décembre 2023

Ciel rouge sur la mer Rouge, vue d’Arabie saoudite

30 décembre : le nouvel An avec un jour d’avance pour les Madrilènes

La veille du jour de l’An, les horlogers de la ville de Madrid viennent vérifier le fonctionnement des carillons de la Puerta del Sol. L’habitude a été prise de venir assister à la répétition avec des amis et et de trinquer (avec des verres en carton), sans toutefois gober les 12 grains de raisin, mais prévoir des confettis !

Ce soir, à Madrid, la place de la Puerta del Sol sera noire de monde et il convient de venir avant 18h, avant que la police ne ferme l’accès à la place, car par prudence, il convient de ne pas dépasser 15 000 personnes. Ce qui est tout de même le double de l’an dernier, puisque la place est en rénovation. La veille du jour de l’An, les horlogers de la ville viennent vérifier le fonctionnement des carillons. Le mécanisme de l'horloge est activé 28 secondes avant minuit. À ce moment-là, une grosse boule de cuivre descend pour avertir que l'année est sur le point de se terminer. Si le test fonctionne bien, les douze carillons retentissent avec un intervalle de trois secondes, puisque l'horloge de la Puerta del Sol, située sur la façade de l'ancienne Poste et aujourd'hui siège de la Présidence du Gouvernement de la Communauté de Madrid, est synchronisé avec l'Observatoire Astronomique National. Cette horloge a été construite à Londres à la fin du XIXe siècle, mais par un horloger espagnol, José Rodríguez de Losada, qui en a fait don à la ville de Madrid.

L’habitude a été prise de venir assister à la répétition avec des amis et de trinquer (avec des verres en carton) mais sans gober les 12 grains de raisin comme il est d’usage en Espagne, au moment du changement d’année. Cela porterait malheur ! Un substitut comme des bonbons feront l’affaire. Prévoir aussi des confettis ! Chaque 30 décembre, une première répétition a eu lieu à midi, mais c’est celle du soir qui attire le plus de monde. Une autre répétition a aussi lieu à midi le 31 décembre. Ces répétitions sont appelées las preuvas de Nochevieja. Elles ont de plus en plus de succès. voir une vidéo.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 décembre 2023

photo : Jacinta Lluch Valero

29 décembre : les Irlandais célèbrent leur constitution

Les Irlandais commémorent l’entrée en vigueur, le 29 décembre 1937, de leur constitution. C’est la plus ancienne de l’Union européenne. Elle a été modifiée pour entrer dans le cadre de l’Accord du Vendredi saint, mais celui-ci a été fragilisé par le Brexit…

C’est Constitution Day en Irlande : chaque 29 décembre les Irlandais commémorent l’entrée en vigueur, le 29 décembre 1937, de leur constitution (Bunreacht na hÉireann). Ce jeune État est donc doté de la plus ancienne constitution de l’Union européenne. Elle remplaçait celle de l’État libre d’Irlande, 1922, mal perçue car découlant du traité anglo-irlandais qui n’a pas fait l’unanimité parmi les Irlandais. Cette nouvelle constitution non plus puisqu’elle n’a été approuvée par référendum que par 56% des votants, le 1er juillet 1937.

Ce texte a été rédigé en deux versions, irlandaise et anglaise, qui se contredisent à plusieurs reprises. C’est bien sûr la première qui prime. D’ailleurs, le pays doit constitutionnellement s’appeler Eire et non plus Ireland (Irlande), ce qui, en fait, est resté très théorique. L’article 8 prévoit que la langue anglaise est reconnue comme deuxième langue officielle, après l’irlandais, en principe. Toute la nomenclature politique est ainsi établie dans la principale langue officielle de l’île : un chef de gouvernement est appelé Taoiseach (article 28) et le parlement national nommé Oireachtas (article 15). Celui-ci a une chambre basse dominante directement élue connue sous le nom de Dáil Éireann (article 16) et une chambre haute Seanad Éireann (article 18). Les appellations des partis politiques sont également pour la plupart connue en irlandais.

Parmi les avancées de cette constitution, on peut noter le droit de vote accordé aux femmes. Mais il est contrebalancé par l’article 41.2, dénoncé par les féministes car il assimile la féminité à la maternité et précise, en outre, que la vie d’une femme est « au foyer » : « l’État reconnaît que, par sa vie au foyer, la femme apporte à l’État un soutien sans lequel le bien commun ne peut être atteint » et que, par conséquent, celui-ci « s’efforce de veiller à ce que les mères ne soient pas obligées par les nécessités économiques à travailler en négligeant les devoirs de leurs foyers ».

En vertu de l'article 40.6.1 de la Constitution, le blasphème était passible d'une amende de 25 000 euros. Mais cette disposition a été, heureusement, abrogée par référendum en 2018.

Tel qu'il a été promulgué à l'origine, en 1937, l'article 2 affirmait que « toute l'île d'Irlande, ses îles et les mers territoriales » formaient un seul « territoire national », tandis que l'article 3 affirmait que l'Oireachtas avait le droit « d'exercer sa juridiction sur l'ensemble de ce territoire ». Ces articles ont offensé des représentants d'Irlande du Nord, qui considéraient cela comme une revendication extraterritoriale illégale.

Aux termes de l’accord dit du Vendredi saint (1998), les articles 2 et 3 ont été modifiés pour supprimer toute référence à un « territoire national » et pour déclarer qu'une Irlande unie ne devrait être autorisée qu'avec le consentement des majorités dans les deux juridictions de l'île. Toutefois, les articles modifiés s’appliquent aussi à la population d'Irlande du Nord, lui reconnaissant le droit de faire « partie de la nation irlandaise » et d'avoir la citoyenneté irlandaise. Cependant, l'article 9.2 limite désormais cela aux personnes dont au moins un parent est citoyen irlandais. Le problème, c’est qu’avec le Brexit, l’Accord du Vendredi saint se retrouve fragilisé. Dès 2021, plusieurs organisations nord-irlandaises unionistes ont déclaré ne plus apporter leur soutien à cet accord.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 28 décembre 2023