L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

6 décembre : rassemblement commémoratif de la gauche et de la jeunesse grecque

Chaque année, le quartier étudiant de l’Exarchia, à Athènes, se soulève en mémoire d'Alexis Grigoropoulos, un adolescent de 15 ans, tué par balle par un policier le 6 décembre 2008.

Chaque année depuis 2009, le quartier étudiant de l’Exarchia, à Athènes, se soulève en mémoire d'Alexis Grigoropoulos, tué par un policier le 6 décembre 2008. Après une brève altercation verbale entre Alexis et un policier, le garçon de 15 ans a été assassiné sur-le-champ par ce dernier qui lui tire trois balles, dont une en plein cœur. L'adolescent faisait partie d'un groupe de 30 jeunes qui lançaient des pierres contre un véhicule de police patrouillant dans ce quartier d’Exarchia. Le premier ministre de l’époque, Antonis Samaras (droite nationaliste) avait envoyé la police mater un quartier connu comme un haut lieu de la résistance à l’époque de la dictature militaire et qui a la réputation d’être un fief anarchiste dans la capitale grecque. La gauche au pouvoir n’a guère calmé ce quartier qui traditionnellement se soulève chaque 17 novembre et désormais chaque 6 décembre. C’est-à-dire, aujourd’hui à 17h.

Les manifestations ont repris de l’ampleur avec l’arrivée au pouvoir de Kyriakos Mitsotakis (droite) le 8 juillet 2019. Quelques jours plus tard, le 29 juillet, la peine d’Épaminondas Korkonéas, le meurtrier, condamné en première instance, en 2010, à la prison à vie (une première dans l’histoire de la Grèce où la police est généralement protégée par les tribunaux.) a été réduite à treize ans de prison. Ce revirement de la justice grecque a provoqué de nouvelles manifestations. Lors de la première audience de l'appel, qui avait commencé en décembre 2016, Korkonéas déclarait au tribunal qu'il était innocent, et qu’il ne comptait nullement s’excuser de son geste. Malgré cela, sa mise en liberté ne devrait pas tarder.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 6 décembre 2021

5 décembre : la Journée culturelle du Sindh

La célébration d’une culture vieille de plus de 5000 ans (la fameuse civilisation de l’Indus), au sud-est du Pakistan.

Le Sindh (ou Sind) est l'une des quatre provinces fédérées du Pakistan. Située au sud-est du pays, sa capitale est Karachi. Cette journée de célébration de cette province historique du pays a une origine récente. En décembre 2008, le journaliste Shahid Masood Khan, avait critiqué le président Asif Ali Zardari pour avoir porté un topi sindhi lors de ses visites à l'étranger. Le topi est la coiffe brodée de motifs géométriques typique des Sindhis. En réaction, à cet affront fait à une culture vieille de plus de 5000 ans (la fameuse civilisation de l’Indus), le premier dimanche de décembre a été déclaré Sindhi Topi Day en 2009. On y a aussitôt associé l'ajrak traditionnels (le châle) et, finalement, la célébration a fini par être officiellement déclarée Journée culturelle sindhi (سنڌي ثقافتي ڏھاڙو ), déclaré jour férié localement en 2010.

Cette journée est aujourd’hui célébrée par les communautés sindhis du monde entier, en Inde, Aux Émirats-arabes-unis, au Royaume-Uni… Elle est également connue sous le nom d'Aekta Jo Dihaarro (le jour de l'unité).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 décembre 2021

Ce jour de fête est l’occasion de sortir les habits traditionnels

le fameux topi des Sindhis #SindhiTopiDay

4 décembre : mineurs et pompiers fêtent la Sainte-Barbe

Le 4 décembre, ce sont les mineurs, les artificiers, et bien sûr, les pompiers qui fêtent leur sainte patronne ! Les amicales de pompiers organisent des banquets pour la Sainte-Barbe. Quant aux villes minières, elles font la fête en souvenir des puits fermés.

La Sainte-Barbe est un grand jour pour Saint-Étienne, ville minière jusqu'à la fermeture du dernier puits en 1983. Autrefois, cette journée était chômée et payée pour les mineurs qui portaient en procession la statue de la sainte de l'hôtel de ville jusqu'à chaque mine. Ce défilé au flambeau qui a lieu ce samedi, transporte Sainte Barbe jusqu'au Puits Couriot, aujourd'hui Musée de la mine où la soirée se termine par l'embrasement du site en un spectaculaire feu d'artifice.

Rendez-vous à 18 h. sur le parvis de la cathédrale Saint-Charles. À 18h 45, la place Jean-Jaurès, la cathédrale Saint-Charles et le grand sapin de Noël seront mis en lumière. À 19 h 15, le défilé prendra le départ en musique, en direction du Puits Couriot. À 20 h, heure d’arrivée du défilé, vous pourrez assister à un spectacle pyrotechnique renouvelé et augmenté d’une performance artistique unique, tiré depuis le chevalement et le carreau du Musée de la mine qui fête ses 30 ans.

Il en est de même dans les Hauts-de-France, où depuis plus d’un siècle, les fêtes de la Sainte-Barbe font presque office de seconde fête nationale. Barbara incarne la convivialité, la simplicité et la solidarité : les valeurs fortes du pays noir.

Le 4 décembre, ce sont les mineurs, les artificiers, et bien sûr, les pompiers qui fêtent leur sainte patronne ! Les amicales de pompiers organisent des banquets pour la Sainte-Barbe. Cette fête se généralise sous la Troisième République : cérémonie religieuse, banquet et bal étaient de mise. La dimension festive se retrouve dans le faste des menus gargantuesques. Aujourd’hui, tous les corps ne fêtent pas la Sainte-Barbe. Certains ont conservé seulement la dimension conviviale en organisant un repas entre les membres du corps. Pourtant « faire Sainte Barbe » est souvent un moment privilégié pour réaffirmer la cohésion du groupe, rendre hommage aux disparus et décerner galons et médailles.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 3 décembre 2021

3 décembre : François-Xavier, le basque voyageur

C’est jour de fête et de célébration aujourd’hui à Goa (Inde) où la population, toutes religions confondues, vient honorer les reliques de son saint-patron, François Xavier, à la fois le saint patron des missionnaires, du tourisme, de la langue langue et également de la Mongolie…

C’est jour de fête et de célébration aujourd’hui à Goa (Inde) où la population, toutes religions confondues, vient honorer les reliques de son saint-patron, conservées dans l’église du Bon-Jésus. Mais l’exposition des reliques de saint François Xavier n'a lieu que tous les dix ans et attire pendant un mois et demi des millions de pèlerins (la prochaine est prévue en 2024). Rarement homme, à son époque, aura voyagé autant que François Xavier, ce qui lui vaut d’être à la fois le saint patron des missionnaires, du tourisme et également de... la Mongolie.

Né en 1506, en Navarre dans une famille noble, c’est au cours de ses études de théologie à la Sorbonne qu’il rencontre Ignace de Loyola. Ensemble ils fondent la Compagnie de Jésus (les Jésuites) en 1534. Puis François Xavier est ordonné prêtre en 1537. Trois ans plus tard, il embarque pour Goa d’où il parcourra, dix ans durant, une partie du sous-continent indien et de l’Asie du sud-est, jusqu’à Taïwan et au Japon. Partout, il établit des communautés chrétiennes. Il meurt en 1552 et l’on dit qu’il aurait prononcé ses dernières paroles dans sa langue maternelle, le basque. C’est pour cette raison que le 3 décembre est aussi la fête de l’euskara, la langue basque.

La Journée internationale de la langue basque (Euskararen Nazioarteko Eguna) a été institutionnalisée en 1995 par le gouvernement basque espagnol et l’Académie basque.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 3 décembre 2021

2 décembre : les débuts d’une très improbable révolution cubaine

Tout a commencé de manière assez brouillonne sur la côte du Mexique. Après un premier échec en 1953 , qui leur ont valu la prison, puis l’exil, Fidel Castro et son jeune frère Raul se lancent avec une poignée d’hommes dans une nouvelle tentative pour reverser le dictateur Battista… c’est le Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Tout a commencé de manière assez brouillonne sur la côte du Mexique. Après un premier échec en 1953, qui leur ont valu la prison, puis l’exil, un jeune avocat cubain du nom de Fidel Castro et son jeune frère Raul se lancent avec une poignée d’hommes dans une nouvelle tentative pour renverser le dictateur Battista. Pour cela il faut retourner discrètement à Cuba. Un vieux yacht, baptisé le Granma, est acheté et retapé à la hâte, on remplit la cale d’armes et on s’embarque en pleine nuit pour échapper aux garde-côtes mexicains, nous sommes le 25 novembre 1956. Il y a 2000 km à parcourir pour relier les côtes cubaines, le trajet sera plus long que prévu, l’eau et la nourriture manquent mais qu’importe, on part faire la révolution. Peu habitués à la mer, plusieurs hommes sont malades. Il y a bien un médecin à bord, un certain Ernesto Guevara, mais qui ne sera pas d’un grand secours. Une forte tempête survient, le bateau manque plusieurs fois de se reverser, 82 hommes s’y entassent alors qu’il est prévu pour 25 au maximum. Un homme tombe à la mer, on le repêche par miracle. Mais pour ne pas couler, la majeure partie du matériel est jetée à la mer, sauf les armes bien sûr.

Le Granma arrive enfin au large des côtes cubaines le 2 décembre, mais ne trouve pas l’endroit prévu pour débarquer. Finalement, il s’échoue dans une mangrove. Un des plus beaux sites de Cuba, aujourd’hui classé au Patrimoine mondial par l’Unesco. Mais, les futurs barbudos qui débarquent, l’eau à hauteur de poitrine, mettront plusieurs heures pour se sortir de ces marais. Ils y perdront la moitié de leurs armes. La cinquantaine d’hommes qui les attendaient ailleurs, finit par les rejoindre avec des camions et des jeeps. En avant vers la montagne. Mais, l’armée cubaine est à leur trousse. Le 5 décembre, à l’Alegria de Pio, les révolutionnaires épuisés tombent sur les soldats de Battista. C’est leur baptême du feu, un véritable désastre. Ils ne seront que 22 survivants à parvenir à se réfugier dans la Sierra Maestra où ils mettront deux ans à préparer l’assaut final. Ainsi sont nées les Forces armées révolutionnaires que l'on célèbre à Cuba chaque 2 décembre, le Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Comme chaque année, un groupe de plusieurs jeunes de la province de Granma pataugent dans la mangrove à l'aube de ce 2 décembre, pour rejouer le débarquement du yacht Granma au lieu-dit de Los Cayuelos (sur la commune de Niquero), le lieu même où Castro a débarqué à Cuba il y a 65 ans.

Traditionnellement, un grand rassemblement est organisé au Monument de la Portada de la Libertad, pour une soirée culturelle à laquelle participeront de jeunes Cubains encadrés par les autorités. La nuit prochaine, des centaines de jeunes pionniers feront du camping en hommage à Fidel. Pour les soutiens du pouvoir cubain, le mythe demeure intact.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 1er décembre 2021

1er décembre : le Portugal fête son indépendance

Le Portugal fête la restauration de son indépendance après quatre décennies d’occupation espagnole au XVIIe siècle et célèbre son drapeau.

Le Portugal a bien failli disparaître comme État indépendant de la péninsule ibérique quand, à la mort du jeune roi Sébastien sans héritier, en 1581, il est tombé sous la coupe des Habsbourg d’Espagne. C’est ce qui est arrivé un jour à la Catalogne... Le Portugal n’était plus qu’une simple province du royaume d’Espagne et le serait resté sans le soulèvement de la petite noblesse, le 1er décembre 1640, contre les Espagnols qui occupent leur pays depuis quatre décennies. Miguel de Vasconcelos, le représentant de l'Espagne à Lisbonne est tué. En portant sur le trône l'un des siens, le duc Jean de Bragance, cette révolte a rendu son indépendance au Portugal. Cette Restauration de l’indépendance valait bien un jour férié : le Dia da Restauração da Independência.

Le 1er décembre est un jour férié depuis la seconde moitié du XIXe siècle. C’est même le plus ancien jour férié en vigueur. En 2012, dans le cadre d'un ensemble de mesures visant à augmenter la productivité, un gouvernement de droite avait décidé de supprimer le jour férié du 1er décembre. Ce qui suscita maintes protestations et pétition, si bien que cette fête patriotique a été rétablie comme jour férié en 2016 à la faveur du retour de la gauche au pouvoir.

Il est de coutume de célébrer cette fête sur la Praça dos Restauradores, à Lisbonne, où est également célébrée la Journée du drapeau. Celui-ci ayant été présenté pour la première fois le 1er décembre 1910, à l’occasion du 270e anniversaire du rétablissement de l’indépendance.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 30 novembre 2021

30 novembre : la Barbade congédie la reine et devient une république

C’est aussi le 55e anniversaire de son indépendance (en 1966), célébré chaque année par un jour férié.

La date n’a pas été choisie au hasard pour sa rupture avec la couronne britannique et l’instauration d’une république : c’est aussi le 55e anniversaire de son indépendance (en 1966), célébré chaque année par un jour férié.

Le divorce constitutionnel avait été annoncé en septembre 2020 par Sandra Mason, la gouverneure générale (représentante légale de la reine d’Angleterre) dans un discours prononcé dans la capitale, Bridgetown. « Le moment est venu de laisser complètement derrière nous notre passé colonial. Les Barbadiens veulent un chef d’État barbadien », avait-elle ainsi déclaré en septembre dans son discours d’ouverture de l’année parlementaire avant le vote sur la modification de la Constitution. C’est en effet, Sandra Mason, 72 ans, a été élue présidente, au suffrage universel indirect et prêtera serment le 30 novembre.

La Barbade, perle touristique des petites Antilles, est particulièrement prisée par la haute société anglo-saxonne. Couvrant seulement 430 km2, elle abrite moins de 300 000 habitants. Elle demeurera au sein du Commonwealth.

La Barbade n’est pas le premier pays des Caraïbes à abandonner la reine. La Guyane l’a fait en 1970, quatre ans après avoir obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne, et a été suivie par Trinité-et-Tobago en 1976. Deux ans plus tard, c’était au tour de la Dominique. La reine (ou le roi) d’Angleterre reste toutefois la chef d'État de 7 îles des Caraïbes : Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Jamaïque, la Grenade, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Le 30 novembre 1966, la Barbade était la quatrième nation anglophone des Antilles à obtenir son indépendance totale vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Dès le premier jour de novembre, les Barbadiens du monde entier sont vêtus de bleu, jaune et noir. Les drapeaux de la Barbade peuvent être vus pratiquement partout.

La cérémonie d'allumage marque le début des festivités d'un mois. Il a lieu le 1er novembre, à Independence Square, Bridgetown. Comme son nom l'indique, des ampoules bleues, jaunes et noires (semblables aux lumières de Noël) sont utilisées pour décorer les bâtiments gouvernementaux et les bâtiments historiques du parlement de la ville. Les lumières restent allumées tous les soirs pendant le mois de novembre et pendant la saison de Noël.

Au cours du mois, des spécialités barbadiennes telles que des conkies, des gâteaux au sucre, des pommes de manioc, etc. sont dégustées avec des plats plus salés tels que le cou cou et le poisson volant (plat national de la Barbade), le pudding et le souse et le riz 'n' pois.

Le défilé du jour de l'indépendance a lieu le 30 novembre et est le point culminant de la saison. Auparavant, il se tenait à The Garrison Savannah, où s'est déroulée la toute première cérémonie d'indépendance, mais il a récemment été déplacé à Kensington Oval. Le défilé comprend l'Association des scouts de la Barbade, les guides de la Barbade, la police royale de la Barbade et toutes les unités militaires.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 novembre 2021

Bridgetown illuminée aux couleurs du drapeau de la Barbade

29 novembre : le Liberia célèbre le père de la nation

C’est l’anniversaire du président William Tubman qui a dirigé le Liberia de 1944 à sa mort, en 1971. Mort, il y a 50 ans, Il était né le 29 novembre 1895.

C’est l’anniversaire du président William Tubman (William Tubman’s Birthday) qui a dirigé le pays de 1944 à sa mort, en 1971. Mort, il y a 50 ans, Il était né le 29 novembre 1895.

Sa présidence est considérée comme une période d’apaisement entre les élites d’origine américaine et les autochtones. Jusque-là ces derniers n’avaient aucuns droits politiques, le pays était dirigé par une classe politique d’origine afro-américaine qui a été imposée aux populations locales. Le Liberia fut une colonie des États-Unis, le pays avait vocation à accueillir les esclaves noirs affranchis par les Américains. William Tubman était le fils de l’un d’eux, pasteur en Géorgie. Mais c’est lui qui a accordé la pleine citoyenneté aux populations autochtones qui étaient jusque-là sans droits politiques et exploitées sans vergogne par les élites américaines. Toutefois, après la mort du président Tubman, les relations entre les deux communautés se sont vite dégradées conduisant à des coups d’État et deux guerres civiles.

En tant que président du Libéria, William Tubman a fait beaucoup pour le développement du pays. Il a attiré des investissements étrangers pour moderniser l'économie et les infrastructures, faisant du Libéria le premier producteur mondial de caoutchouc et le troisième exportateur de minerai de fer. Les années de l'administration de Tubman sont connues comme l'âge d'or du Libéria. Beaucoup de Libériens ont la nostalgie de cette époque. Ce qui explique que l’anniversaire du président Tubman, père du Liberia moderne, le 29 novembre, soit aujourd’hui un jour férié.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 novembre 2021

Timbres de 1966, émis pour le 70e anniversaire du président

28 novembre : en Mauritanie, jour de fête et jour de deuil à la fois

C’est la fête de l’indépendance. Celle-ci a été obtenue le 28 novembre 1960, c’est aussi l’anniversaire du massacre d’Inal, symbole des persécutions des Afro-Mauritaniens.

Aujourd’hui, c’est la Fête de l’indépendance. Celle-ci a été obtenue le 28 novembre 1960 après quelque 70 ans d’occupation française. Commémorée chaque année, cette date est devenue la fête nationale de la Mauritanie. C’est l’occasion d’un défilé militaire, qui peut être perturbé par des manifestations.

Cette journée est aussi une journée de deuil pour tous les Afro-Mauritaniens et les défenseurs des droits de l’homme, bien peu respectés dans ce pays, en particulier quand il s’agit de la communauté noire. Dans la nuit du 27 au 28 novembre 1990, la date n’avait pas été choisie au hasard, 28 soldats mauritaniens sont pendus les uns après les autres à Inal, dans le nord-ouest du pays. Tous sont négro-africains. Ils ont été sélectionnés parmi les manifestants arrêtés au cours des jours précédents. Ce jour-là, la Mauritanie célébrait le 30e anniversaire de son indépendance.

En 1986, plusieurs cadres des Forces de libération africaines de Mauritanie (FLAM), un mouvement d’opposition fondé clandestinement en 1983, publient un « Manifeste du Négro-Mauritanien », pour dénoncer les persécutions qu’ils subissent.

En 1989, sous prétexte d’un incident transfrontalier, les autorités avaient expulsé plus de 60 000 Afro-Mauritaniens vers le Mali et le Sénégal. Leurs papiers ont été détruits, leurs terres et maisons confisquées, très peu pourront revenir. À la fin de l’année 1990, environ 3 000 militaires afro-mauritaniens sont mis aux arrêts. Entre 500 et 600 d’entre eux sont exécutés ou décèdent des suites de tortures. Le massacre d’Inal est le symbole de cette répression sanglante, il est loin d’être le seul. En 1993, une loi d’amnistie a fini par jeter une chape de plomb sur « les années de braises » (1986-1991). Les massacres demeurent encore aujourd’hui un véritable tabou national.

Le président Mohamed Ould Ghazouani, en poste depuis août 2019, n’a pas fait bouger les choses. Ce n’est pas faute d’avoir été interpellé par des manifestants alors qu’il assistait, le 28 novembre 2020, à deuxième défilé militaire organisé à l’occasion de la fête nationale. 36 des manifestants ont été jetés en prison et les festivités de la fête nationale ont repris leur cours. Parmi eux figuraient plusieurs orphelins de victimes du massacre d'Inal dont c’était le 30e anniversaire.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 27 novembre 2021

24 novembre : une journée pour opposer la science aux croyances religieuses

C’es le Jour de l’évolution (Evolution Day) afin de marquer l’anniversaire de la publication d’un ouvrage révolutionnaire de Charles Darwin : L’Origine des espèces, paru le 24 novembre 1859.

Dans certaines universités américaines et même en Europe, on a pris l’habitude depuis un quart de siècle, de célébrer chaque 24 novembre un Jour de l’évolution (Evolution Day) afin de marquer l’anniversaire de la publication d’un ouvrage révolutionnaire de Charles Darwin : L’Origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle, ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie, plus connu sous son titre abrégé L’Origine des espèces, paru le 24 novembre 1859.

Darwin ne fut certes pas le premier à proposer l’idée d’évolution contre celle de la création divine des espèces. Le Français Jean-Baptiste Lamarck ou les Britanniques Robert Chambers et Alfred Russel Wallace l’avaient déjà évoqué. Mais Charles Darwin faisant la synthèse des connaissances du temps proposait une véritable révolution des sciences et de la culture occidentale. Son livre est considéré comme le fondement de la biologie évolutive. Il contredit totalement l’ensemble des doctrines religieuses. Un siècle et demi plus tard, elle n’a toujours pas été acceptée par de nombreux milieux chrétiens évangéliques ou catholiques ainsi que pour la plupart des musulmans.

Jusqu’en 1967, dans le Tennessee, par exemple, il était interdit d’enseigner la théorie de l’évolution. Récemment, on y a voté une loi permettant aux enseignants de l’école publique de mettre le créationisme et la théorie darwinienne sur le même plan, comme deux options tout aussi crédibles les unes que les autres. Chez les fondamentalistes chrétiens la seconde est totalement bannie comme chez les musulmans radicaux. En Turquie, depuis 2019, la théorie de l'évolution est bannie des programmes scolaires du secondaire (collège et lycée) pour n'être abordée que dans l'enseignement supérieur !

En ces temps où les découvertes scientifiques sont rabaissées au rang de simples croyances, à une époque où une partie de la population, de tous pays, s’appuie sur de fumeuses superstitions pour rejeter les vaccins, il n’est pas inutile que la science établisse ses découvertes comme des réalités et non des options à prendre ou à laisser. Comme deux occasion valent mieux qu’une. Cette date vient compléter le Darwin Day, qui tombe le 12 février.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 novembre 2021

23 novembre : les Slovènes célèbrent la prise de Maribor aux Autrichiens

Aujourd’hui, en Slovénie, c’est Dan Rudolfa Maistra, une journée patriotique dédiée à un poète et militaire, Rudolf Maister.

Aujourd’hui, en Slovénie, c’est Dan Rudolfa Maistra, une journée patriotique dédiée à un poète et militaire, Rudolf Maister. Cette nouvelle fête nationale, créée en 2005, s’insère dans l’évolution franchement nationaliste qu’a prise la vie politique slovène ces dernières années.

Le 23 novembre commémore un fait d’armes : la prise de la ville autrichienne de Marburg par le major Maister. On est en 1918, l’Empire austro-hongrois a perdu une guerre mondiale qu’il a déclenchée quatre ans plus tôt. Les Slovènes s’émancipent en se tournant vers les Croates et les Serbes avec qui ils formeront la Yougoslavie. Reste à définir la frontière nord de ce nouvel État. L’Autriche a qui on a interdit de fusionner avec l’Allemagne doit se définir des contours. Elle s’accroche à certaines régions de langue slovène, notamment la Carinthie méridionale. Les Slovènes, de leur côté, tentent de récupérer le plus de terres possibles. Tracer une ligne de partage n’est pas facile dans des régions où, généralement, les zones rurales sont slavophones et les villes, germanophones. C’était le cas de Marburg, ville allemande à 80% dont le conseil municipal a voté le 30 octobre 1918 son rattachement à l’Autriche. Rudolf Maister a riposté en mettant en place une armée slovène de 4 000 soldats, en désarmant le service de sécurité allemand Schutzwehr et en démantelant la milice du conseil municipal allemand. Ce qui a permis à la Slovénie, lors du traité de paix de Saint-Germain, de conserver la Basse-Styrie (Štajerska) et sa capitale Marburg, aujourd’hui appelée Maribor. Elle est devenue la deuxième ville de la Slovénie, les Allemands qui ont massivement fui vers l’Autriche, y sont aujourd’hui très minoritaires.

La réaction militaire de Rudolf Maister s’est déroulée le 23 novembre 1918. Le Jour de Rudolf Maister en célèbre l’anniversaire. Leș principales célébrations sont prises en charge par le ministère de la Défense. Les Slovènes toutefois n’oublient pas que Rudolf Maister (1874-1934) était aussi un poète. Une randonnée en montagne dans sa région natale est organisée chaque 23 novembre. Le poète repose au cimetière Pobrežje de Maribor, où une gerbe est déposée ce jour.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 novembre 2021

22 novembre : la Sainte-Cécile célébrée en musique à Mexico

La patronne des musiciens est honorée chaque année à Mexico, plazza de Garibaldi

Sainte Cécile, la patronne des musiciens est honorée chaque année par de nombreux concerts, et d’autant plus en 2021, la fête tombant un dimanche. Marquée dans tout le monde catholique, la Sainte-Cécile est particulièrement célébrée à Mexico où les talentueux mariachis se réunissent sur la Plaza Garibaldi pour honorer leur sainte patronne.

La première célébration musicale de la Sainte-Cécile aurait eu lieu à Évreux, en Normandie le 22 novembre 1570 avec un tournoi des compositeurs de l'époque. Plus tard, à partir de 1695, Édimbourg, en Écosse, a commencé à célébrer la musique avec une certaine régularité. D'autres pays ont suivi tels que la France, l'Espagne, l'Allemagne, entre autres. Plus tard en Amérique latine, la tradition de cette journée est apparue vers 1919-1920.

À minuit, chaque 22 novembre, sur la Plaza de Garibaldi de Mexico, les mariachis se réunissent pour chanter Las Mañanitas à leur patronne, Santa Cecilia et couronnent la reine mariachi de l'année. Depuis les années 1940, chaque année, le 22 novembre, des musiciens célèbrent cette image avec de la musique, des fêtes et des danses, pour la remercier des faveurs reçues et lui en redemander.

Cet événement consiste en plusieurs activités, après avoir chanté les mañanitas sur la Plaza Garibaldi, les musiciens quittent ladite place en procession vers la basilique de Guadalupe, cette procession est pleine de couleurs et de musique avec laquelle les Mariachis accompagnent le passage. Après cela, les mariachis se réunissent à nouveau lorsque l'après-midi commence à tomber sur la Plaza Garibaldi pour jouer pendant des heures en remerciement à leur patron.

Vers midi, les gens commencent à se rassembler autour des musiciens qui, comme c'est un jour férié, commencent très tôt à interpréter leurs meilleures mélodies. Pour commencer la procession, le groupe principal de mariachis porte une image de "Santa Cecilia", qui est élégamment vêtue de sa robe de mariachis, couleur bordeaux, entourée d'arrangements floraux et escortée de ses "enfants".

Dans le ciel les pétards grondent, tandis qu'hommes, femmes et enfants se dirigent vers l'avenue Paseo de la Reforma pour ensuite emprunter la Calzada de Guadalupe en direction de Tepeyac. Le pèlerinage est animé par les mariachis eux-mêmes, qui unis d'une seule voix, vénèrent leur patron avec des chants mexicains.

Pour terminer la célébration, tous les mariachis, y compris certains qui viennent dans la capitale juste pour commémorer la journée, se rassemblent sur la Plaza de Garibaldi, où les groupes participent un par un avec leurs meilleures interprétations. De plus, le couronnement de la reine Mariachi est effectué.

Le mariachi est un style de musique et de performance musicale en groupe qui trouve son origine dans les zones rurales de Guadalajara au XVIIIe siècle. Et qui a évolué sous l’empereur Maximilien, frère de l’empereur d’Autriche François-Joseph Ier, qui s’était vu offrir la couronne impériale du Mexique . Durant son bref règne (1864-1867), il a fait venir d’Europe centrale des instruments comme le tuba, le trombone, le saxophone et l’accordéon, qui sont arrivés jusque dans les villages mexicains.

Un groupe de mariachis typique comprend 3 à 12 musiciens, bien que sa taille puisse varier. Le groupe de mariachis habituel se compose d'au moins une guitare, un guitarrón (une très grande guitare basse acoustique), des trompettes et des violons. Parfois, une harpe folklorique mexicaine, une flûte et/ou un accordéon sont également inclus. Il n'y a généralement pas de chanteur principal qui chante toutes les chansons. À Mexico, le berceau de la musique mariachi est situé la Plaza Garibaldi, dans le centre-ville historique.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 novembre 2021

21 novembre : les enchères de vin de Beaune marquées par le changement climatique

Ce week-end se déroule la 161e vente aux enchères des vins des Hospices de Beaune (Côte d’or). Ce rendez-vous très « people » est l’une des plus célèbres manifestations de charité au monde. L’essentiel des gains vont être reversés à des associations humanitaires et caritatives.

Ce week-end se déroule la 161e vente aux enchères des vins des Hospices de Beaune (Côte d’or). Ce rendez-vous très « people » est l’une des plus célèbres manifestations de charité au monde. L’essentiel des gains vont être reversés à des associations humanitaires et caritatives.

Cette vente organisée par Christie's, proposera 349 pièces de vin (tonneaux) cette année (293 de rouge et 56 de blanc). C'est bien moins que la récolte de 2018, qui avait atteint un record avec 828 pièces (une pièce contient 228 litres, soit 288 bouteilles). Cet événement traditionnel est en effet, parmi d’autres, un marqueur des évolutions climatiques. En 2021, les conditions climatiques ont été compliquées.

Cette année les acteurs Pio Marmaï et Jeanne Balibar sont les parrains de cette vente de charité. La première vente a eu lieu il y a 162 ans, en 1859, cela fait près d’un siècle que sa réputation est internationale et fait office de baromètre du marché des vins de prestige.

Ce troisième week-end de novembre est chaque année, l'unique occasion de visiter les caves et déguster les vins de l'année. Les caves sont ouverte dès le samedi.

19 novembre : Porto Rico célèbre sa « découverte »

L’anniversaire du débarquement de Christophe Colomb, le 19 novembre 1493, fait figure de fête nationale de l’île.

Porto Rico fête sa « découverte » par Christophe Colomb, le 19 novembre 1493 : le Puerto Rico Discovery Day fait figure de fête nationale de l’île, associée aux États-Unis depuis 1898.

Ce Jour de la découverte (Día del Descubrimiento de Puerto Rico) est une fête paradoxale, sachant que de beaucoup de Portoricains se réfèrent à la culture taïnos, dont la disparition rapide est justement due au débarquement de Christophe Colomb sur l’île et à ses conséquences (épidémie, travail forcé, massacres). Beaucoup d’îles des Caraïbes ont cessé de fêter une « découverte » qui s’est toujours traduite par un génocide. Ce n’est pas encore le cas de Porto Rico qui célèbre aussi Christophe Colomb chaque 2e jeudi d’octobre (Colombus Day) comme l’ensemble des États-Unis.

La Journée de la découverte de Porto Rico est un jour férié. Elle commence par une levée du drapeau de Porto Rico, au son de La Borinqueña, l’hymne national de Porto Rico. Les écoles, les banques et les bureaux publics sont fermés ce jour-là. Un grand défilé festif est organisé, les gens apprécient également les foires et autres événements culturels qui caractérisent le 19 novembre.

La célébration de la Journée de la découverte marque également le début des saisons de Noël. Des arbres de Noël sont illuminées, les gens commencent à préparer les fêtes de fin d’année.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 novembre 2021

Un timbre émis en 1893 pour le 4e centenaire du débarquement de Christophe Colomb dans l’île

18 novembre : il y a 30 ans débutait le martyre des habitants de Vukovar

C’est Journée du souvenir des victimes de Vukovar, en mémoire des victimes des massacres de 1991

Il y a 30 ans les milices serbes, épaulées par ce qui restait de l’armée yougoslave, entraient dans une ville fantôme, largement désertée par ses habitants et détruite aux deux tiers. Le 25 juin, la Croatie avait proclamé son indépendance. Officiellement c’est pour tenter de conserver le contrôle d’une ville multiculturelle que les derniers tenants de la Yougoslavie communiste avaient commencé à assiéger la ville le 25 août. La ville était pour moitié croate, serbe pour un tiers… ces derniers vont occuper la ville pendant une décennie et en faire la capitale d’une république serbe fantoche. Cette occupation débute, le 18 novembre 1991, par des massacres comme celui de l’hôpital de la ville où 300 personnes enlevées, seront presque toutes exécutées dans le faubourg d’Ovcara où se trouve aujourd’hui le principal mémorial en hommage aux quelque 4000 victimes de la tragédie de Vukovar.

En novembre 2010, la ville recevait la visite de Boris Tadic, le président de la Serbie, venu présenter les excuses de son pays. Sinistrée, ravagée par le chômage, la ville se remet lentement mais reste profondément divisée entre Serbes et Croates. Les Journées du souvenir des victimes (Dani sjećanja na žrtve), ces 18 et 19 novembre, sont commémorées différemment. Toutefois, le politicien serbe de Croatie Boris Milosevic, vice-Premier ministre du gouvernement croate, a pris part à la commémoration et Milorad Pupovac, le président du Conseil national serbe, qui représente les intérêts de la minorité serbe en Croatie, a rendu hommage à tous les habitants de Vukovar portés disparus ou tués en 1991.

La Journée du souvenir des victimes de Vukovar est devenue un jour férié l'année dernière, à l'occasion du 29e anniversaire de la chute de la ville.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 novembre 2021

18 novembre : la fête nationale omanaise

L’anniversaire de feu le sultan Qabous bin Said, décédé l’année dernière, est aussi appelé le Jour de la renaissance

Le sultanat d’Oman célèbre sa 51e fête nationale. Celle-ci n’est célébrée que depuis 1970, date de l’arrivée au pouvoir de feu le sultan Qabous bin Said, décédé l’année dernière. Le 18 novembre était son anniversaire. Né en 1940, il aurait eu 81 ans.

Qabous était arrivé au pouvoir après le coup d'État, organisé contre son père, le 23 juillet 1970. Il visait à mettre fin à la politique d'isolement du pays par rapport au monde, menée par son prédécesseur. C’est la raison pour laquelle le 18 novembre est appelé le Jour de la renaissance, c’est la fête nationale omanaise ( اليوم الوطني العماني ).

La date rappelle aussi un autre événement national : le 18 novembre 1650, l'imam Sultan bin Saif menait une rébellion qui a provoqué le départ des Portugais d'Oman et de ses ports, mais loin d’un mouvement d’indépendance, ce fut en réalité pour offrir ses mouillages à la Compagnie britannique des Indes orientales.

Cette année, pour la deuxième année consécutive, le sultan Haitham bin Tarek, qui a succédé à Qabous, s'adresse à la nation en direct à la télévision. Il va annoncer une réduction des dépenses et de nouveaux impôts, afin de réduire les déficits et de créer des milliers d'emplois pour ses citoyens. La fête est donc plus modeste qu’à l’époque de son prédécesseur, pas de chanteurs ou d'artistes internationaux pour se produire, mais y aura toujours des feux d'artifice dans la capitale Mascate et dans les grandes villes de Salalah et Sohar.

Comme l'année dernière, il n'y a pas de chanteurs ou d'artistes internationaux pour se produire, même s'il y a toujours un feu d'artifice dans la capitale Mascate et dans les grandes villes de Salalah et Sohar. La plus grande célébration est celle à laquelle le sultan lui-même assiste. La cérémonie commence traditionnellement par un défilé militaire, suivi d'une représentation de plusieurs morceaux de musique du patrimoine.

L’an dernier déjà, les festivités avaient été réduites en raison du deuil de l’ancien sultan et de la pandémie de coronavirus limitant les grands rassemblements. Habituellement, les rues d'Oman sont décorées de lumières blanches, rouges et vertes (les couleurs du drapeau omanais). Chaque lampadaire arbore chacun un drapeau ou une photo du sultan Qabous.

À l'arrivée du sultan dans la loge royale, en tant que commandant suprême des forces armées, les formations de parade lui donnent le salut militaire, les fanfares jouant le As-Salam as-Sultani tandis que l'artillerie tire une salve de 21 coups de canon. Ensuite, le commandant du défilé s'approche de la loge royale pour demander au sultan la permission de commencer le défilé. Une fois que le défilé a débuté, les fanfares des forces armées du sultan d'Oman passent devant la loge royale après avoir joué de la musique de marche, puis diverses pièces de l'ancien héritage omanais, ainsi que des morceaux symphoniques internationaux. Après les représentations, les troupes chantent ensuite l'hymne militaire ( Ya Hay Ya Qayoom ) et prêtent serment de loyauté et d'allégeance au sultan, avant de sonner un triple Longue vie à Sa Majesté le Sultan !. Enfin l'hymne royal est joué une seconde fois alors que les troupes présentent les armes, marquant la fin du défilé militaire. Sa Majesté quitte ensuite sa loge avec ses assistants et son ministre, pour assister aux autres événements de la fête nationale organisés ce jour-là.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 novembre 2021

17 novembre : les prémices de l'indépendance de l'Azerbaïdjan

L’Azerbaïdjan célèbre la Journée nationale de la renaissance qui commémore la grande manifestation du 17 novembre 1988 sur la place Lénine de Bakou

L’Azerbaïdjan célèbre chaque 17 novembre la Journée nationale de la renaissance (Milli dirçəliş günü). Cette année elle le fait en lançant une nouvelle offensive militaire contre l’Arménie. Le bilan serait de 15 morts pour la journée du 16 novembre. La commémoration est totalement liée au conflit arméno-azéri qui s’est conclu il y a un an par une défaite des Arméniens, mais dont les prémices remontent à 1988.

Cette journée commémore la grande manifestation du 17 novembre 1988 sur la place Lénine de Bakou (aujourd'hui place Azadliq, la Liberté) qui a duré jusqu’au 5 décembre. Les milliers d’Azerbaïdjanais étaient venus protester contre l'indifférence du gouvernement soviétique envers l’agitation des Arméniens au Haut-Karabakh réclamant le rattachement de leur territoire à l’Arménie. C'était la première manifestation antisoviétique à grande échelle en Azerbaïdjan. Ce fut le premiers pas important vers la proclamation de l'indépendance de l'Azerbaïdjan en 1991. Dans la nuit du 4 au 5 décembre, l’armée soviétique a attaqué et évacué de force la place, arrêtant les manifestants qui y ont passé la nuit. Les protestations et les manifestations se sont poursuivies à Bakou et dans d'autres villes pendant plusieurs jours après l'effondrement de la place. L’ image du rassemblement de Bakou a même été choisie comme symbole de la vague de protestations qui a balayé le monde en 1989. Le magazine Newsweek en a fait sa une.

Le Front populaire d'Azerbaïdjan (APF) a été créé en juin 1989. L'adoption de la loi constitutionnelle sur la souveraineté de l'Azerbaïdjan par le Soviet suprême en septembre de la même année a encore irrité Moscou et les 19 et 20 janvier 1990, des troupes ont été envoyées à Bakou. Lors des élections de 1990, une majorité des dirigeants du Front populaire a remporté le mandat de députés au Soviet suprême et formé une faction appelée Bloc démocratique. Le 18 octobre 1991, l’Azerbaïdjan proclame son indépendance, tout en effaçant l’autonomie de l’enclave du Haut-Karabagh. Le 10 décembre celle-ci fera de même à l’égard de l’URSS qui n’avait plus que quelques jours à vivre. C’est le début d’une guerre entre Azerbaïdjanais et Arméniens…

Le 17 novembre 1990 s'est tenue la première session du nouveau Soviet suprême de la République autonome de Nakhitchevan. Les mots « soviétique » et « socialiste » ont été supprimés du nom de la république autonome.

C’est en 1992, que le 17 novembre a été désigné Journée nationale de la renaissance. C’est un jour férié, mais depuis 2006, il n’est plus chômé. Le jour férié est marqué par des cérémonies officielles, des discours et divers événements organisés dans tout le pays.

Les commémorations de 2021 ont lieu dans un contexte de guerre. L’armée Azerbaïdjanaise qui a défait les Arméniens en novembre 2020, célèbre sa victoire tout en continuant à grignoter le territoire arménien à l’endroit, le plus stratégique et le plus vulnérable : l’étroite province arménienne du Siniuk qui sépare l’Azerbaïdjan de son exclave du Nakhitchevan. L’offensive se déroule dans une totale indifférence internationale.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 17 novembre 2024

fin novembre 1988, place Lénine, à Bakou

Célébration dans une école, en tenue militaire

16 novembre : la journée de la langue islandaise

La Journée de la langue islandaise correspond à l’anniversaire du poète nationaliste islandais Jónas Hallgrímsson

Chaque 16 novembre, les Islandais célèbrent leur langue, la plus occidentale des langues indo-européennes, une langue qui du fait de l’isolement du pays jusqu’au XXe siècle, n’a guère évolué au cours des siècles. Au point qu’au XXIe siècle, les Islandais sont capables de lire sans effort des sagas du XIIe siècle ! Saga, voilà un terme qui nous vient de l’islandais comme édredon ou geyser. L’islandais est un véritable conservatoire linguistique, c’est l’ancêtre des langues scandinaves. C’est un peu le latin des langues germaniques. Mais, un latin qui aurait survécu. Avec à peine quelque 350 000 locuteurs dans le monde, c’est une langue bien vivante.

La Journée de la langue islandaise (Dagur Íslenskrar tungu) correspond à l’anniversaire de Jónas Hallgrímsson est né le 16 novembre 1807. On se souvient de lui comme l'un des fondateurs de Fjölnir, une revue en langue islandaise ouvertement nationaliste à une époque où l’Islande n’était qu’une lointaine colonie danoise.

Le poète et naturaliste Jónas Hallgrímsson (1807-1845) fut l'un des hommes les plus érudits de son temps. Il avait un diplôme en théologie, a étudié le droit et plus tard diplômé en sciences naturelles de l'Université de Copenhague. Jónas a effectué des voyages de recherche en Islande et a écrit des journaux intimes et des rapports sur la nature islandaise. Il a écrit de nombreux poèmes, écrit des histoires et traduit des romans étrangers en langue islandaise. Hallgrímsson a également été l'un des pères fondateurs du romantisme en Islande et a inventé de nombreux mots islandais qui sont maintenant activement utilisés.

Cette journée a été créée en 1996, par le ministre de l'Éducation, des Sciences et de la Culture. Ce jour-là, chaque année, des prix sont décernés pour un travail dans l'intérêt de la langue islandaise et divers événements culturels sont organisés. Le Jour de la langue islandaise est un jour du drapeau.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 novembre 2021

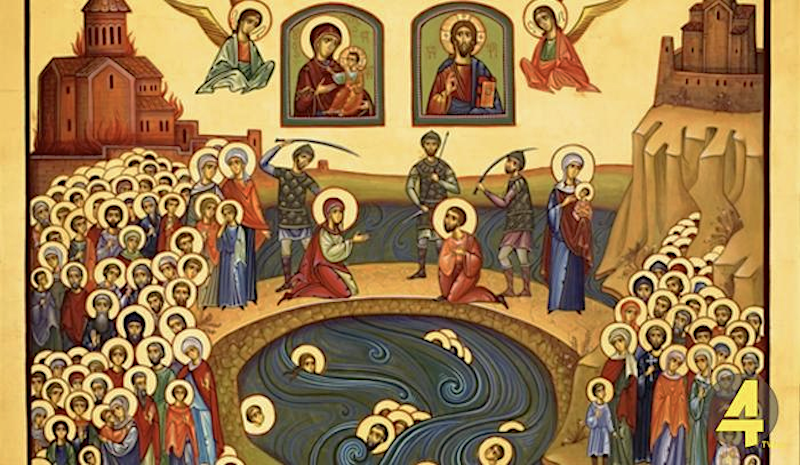

13 novembre : la mémoire de cent mille martyrs géorgiens

Cérémonie religieuse et nationale en souvenir d’un massacre de chrétiens perpétré au XIIIe siècle

Chaque 13 novembre, à Tbilissi, la foule, guidée par les plus hautes autorités religieuses, se rend sur le pont qui enjambe le fleuve Mtkvari pour commémorer la mort des 100 000 martyrs chrétiens de Tbilissi décapités par les musulmans en 1226 pour avoir refusé de renier leur religion. Cette célébration est à la fois religieuse et nationale. La Géorgie, petit État en mal de reconnaissance, se souvient de sa grandeur passée, notamment de la brillante Géorgie médiévale qui dominait la région jusqu’aux invasions turques perses et mongoles du XIIIe siècle y mette un terme.

À l’automne 1225, la Géorgie est attaquée par Jalal ad-Din, roi du Khwarezm (un État turco-perse), qui fuit devant l’avance des armées mongoles. Les armées géorgiennes subissent une lourde défaite à la bataille de Garni en août 1225 et, pendant que la reine Rousoudan et la cour s’enfuient à Koutaïssi en Iméréthie, la capitale Tiflis (ancien nom de Tbilissi) est prise le 9 mars 1226 grâce à la trahison d’une partie de la population musulmane. La population chrétienne qui refuse de se convertir à l’islam est massacrée et les églises détruites. Rapidement, les Géorgiens pourront reprendre le contrôle de leur capitale. Le royaume de Géorgie va encore exister pendant deux siècles et demi mais son apogée appartient au passé.

Selon une chronique anonyme, Jalal a fait détruire la cathédrale de Sioni. Les icônes de la Vierge Marie et du Christ ont été placées sur le pont au-dessus de la rivière, on força les chrétiens à les piétiner. Ceux qui refusaient de profaner les icônes, ont été immédiatement décapités. On ne connaît pas de nombre exact de morts, le nombre indiqué dans la chronique médiévale géorgienne peut être traduit par « dix mille ». L’Église orthodoxe géorgienne invite néanmoins à célébrer la Journée du souvenir de 100 000 martyrs ( ასი ათასი მოწამე), fête religieuse importante en Géorgie qui a été placée le 31 octobre du calendrier julien, c’est-à-dire le 13 novembre du calendrier géorgien.

Pour suivre les fêtes religieuses, partout dans le monde, consulter l’Almanach des fêtes religieuses !

12 novembre : la Journée nationale Maoré contre la France

Le 12 novembre 1975, la République des Comores était admise aux Nations unies, cet anniversaire est l’occasion de réclamer le retour de Mayotte dans l’archipel

Le 12 novembre 1975, la République des Comores était admise aux Nations unies, mais ce jeune État, indépendant depuis le 6 juillet de la même année n’est composé que de trois îles : Grande Comore, Mohéli et Anjouan, tandis que Mayotte (Maoré, en langue locale ), la quatrième île de l’archipel demeurait française. À chaque anniversaire de l’admission des Comores à l’ONU, un jour férié vient rappeler qu’une île manque à l’appel car elle a souhaité, par referendum, demeurer dans le giron de la France. Une situation intolérable pour les autorités comoriennes qui dénoncent le colonialisme de la France depuis l’occupation de Mayotte en 1841, puis de l’ensemble de l’archipel en 1892.

Depuis 2006, cette journée du 12 novembre est fériée mais la mobilisation populaire contre la France n’est guère importante, sauf quand il s’agit de dénoncer le « visa Balladur » instauré en 1995 qui supprime la libre circulation dans l’archipel. Aux yeux de certains, la départementalisation en 2011 n’a fait qu’aggraver la situation des Comoriens pour qui l’accès à Mayotte est de plus en plus difficile.

L’association Ngo’Shawo organise pour la Journée nationale Maoré, une marche blanche ce 12 novembre, à Moroni. La tenue de rigueur est le blanc, pour rendre hommage aux milliers de personnes mortes noyées dans le bras de mer entre Anjouan et Mayotte en tendant de rallier cette dernière à bord de kwassa.

le slogan de la journée du 12 novembre aux Comores (photo : David Stanley)