L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

26 février : le Koweït fête sa libération

La campagne de libération du Koweït n’a pris fin que le 28 février 1991, mais c’est bien le 26 février que la libération du pays est fêtée chaque année, car la veille l’émirat célèbre sa dynastie lors de la fête nationale.

Le Koweït avait été envahi par l’Irak en août 1990. Il a fallu quelques mois à une coalition internationale pour se constituer et procéder à la libération de ce petit émirat que le dictateur irakien, Saddam Hussein entendait annexer à son pays. Le 24 février 1991, les troupes menées par les Américains entraient au Koweït et marchaient sur la capitale. Le 27 février, Saddam Hussein ordonnait à ses troupes de battre en retraite.

La campagne de libération du Koweït n’a pris fin que le 28 février 1991, mais c’est bien le 26 février qu’elle est fêtée chaque année. La raison, est que la veille, le 25 février, est le jour de la fête nationale du Koweït. Ce qui permet deux jours de fête consécutifs et cette année, un week-end prolongé de quatre jours, du 23 au 26 février, car la semaine de travail au Koweït s’étend du samedi matin au mercredi soir.

Le Jour de la libération (يوم تحرير الكويت) est célébré par un rassemblement à la Tour du Koweït où les gens expriment leur gratitude et leur patriotisme envers leur nation.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 février 2024

25 février : la Hongrie se souvient des victimes du communisme

La Hongrie commémore la mise en place de la dictature communiste mais sans pour autant réfléchir à l’évolution actuelle du régime hongrois, dominé par le Fisdez, la formation hégémonique et autoritaire de Viktor Orban, au détriment de la démocratie.

Il ne s’agit pas d’un jour férié, mais d’une simple journée commémorative faisant l’objet d’une cérémonie au Parlement, de publications dans la presse et d’interventions dans les lycées.

C’est en 2000, sous le premier gouvernement de Viktor Orban que ce Jour du souvenir des victimes des dictatures communistes (A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja) a été institué en souvenir de l’arrestation d’un dirigeant politique d’opposition par les autorités communistes hongroises, premier pas vers l'instauration d'une dictature totale à parti unique en Hongrie. Ce fut une étape de la « tactique du salami » inventée par l'homme politique hongrois Mátyás Rákosi, chef du Parti communiste, pour décrire l'élimination progressive des pouvoirs extérieurs au communisme (Église, autres partis, etc.), « tranche après tranche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien ».

Le 25 février 1947, Béla Kovács, secrétaire général du Parti indépendant des petits propriétaires, fut arrêté par les autorités soviétiques pour son opposition aux communistes et emmené en Union soviétique, où il passa huit ans en captivité, d'abord au Goulag, puis, à partir du 25 septembre 1951, à la prison centrale du ministère de la Sûreté de l'État à Moscou. L'arrestation et la détention de l'homme politique ont été la première étape sur la voie par laquelle le Parti communiste a éliminé les dissidents et a progressé vers l'instauration d'une dictature totale à parti unique. L'affaire est ainsi devenue un symbole du mépris de la démocratie et des libertés qui a caractérisé le 50e anniversaire du règne du communisme. Béla Kovács est devenu un exemple typique des victimes du régime parti-État. En 1947, le Parti communiste n’atteignait que 22% des voix. En 1949, la liste unique conduite par le PC obtenait plus de 95% des suffrages. Entre-temps, la démocratie avait disparu.

Il est regrettable que cette commémoration de la mise en place d’une dictature n’entraîne pas de réflexion sur la confiscation de la démocratie opérée par le Fisdez, la formation hégémonique et autoritaire de Viktor Orban.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 février 2024

24 février : la Journée des Finlandais de Suède

En Finlande, il existe depuis longtemps une Journée de la culture suédoise. Les Finlandais de Suède (un demi-million de personnes au moins) ne voulaient pas être en reste. En 2010, on a fini par créer une Journée des Finlandais de Suède..

En Finlande, il existe depuis longtemps une Journée de la culture suédoise. Les Finlandais de Suède (un demi-million de personnes au moins) ne voulaient pas être en reste. En 2010, on a fini par créer une Journée des Finlandais de Suède (Sverigefinnarnas dag ou Ruotsinsuomalaisten päivä) qui a été célébrée pour la première fois le 24 février 2011. Divers événements sont organisés dans de nombreuses villes suédoises, notamment Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Nykvarn et Västerås, des spectacles de danse, de musique et de théâtre, des rencontres avec des auteurs, des événements et des activités pour les enfants, etc.

La date choisie pour cette journée est l’anniversaire du folkloriste finlandais Carl Axel Gottlund (1796-1876). Celui-ci est né en Finlande mais est venu en Suède en 1816 pour étudier les langues classiques, l'histoire, les sciences naturelles et la philosophie à l'Université d'Uppsala. Il a effectué des voyages réguliers dans les régions de Suède habitées par les Finlandais pour recueillir le folklore finlandais. Au début des années 1820, Gottlund prit publiquement position contre la suédification et fit campagne pour la création d'une Finlande autonome ; son activisme politique a même failli lui valoir son expulsion de Suède.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 février 2024

Le drapeau des Suédé-finlandais, un mix des deux drapeaux nationaux

23 février : la fête nationale du Brunei

Cette année, le sultanat du Brunei fête ses 40 ans. Cet ancien protectorat britannique qui avait refusé de se fondre dans la fédération de Malaisie pour ne pas avoir à partager ses fabuleuses réserves de pétrole, a acquis son indépendance en 1984.

Cette année, le sultanat du Brunei fête ses 40 ans. Cet ancien protectorat britannique qui a refusé de se fondre dans la fédération de Malaisie pour ne pas avoir à partager ses fabuleuses réserves de pétrole, a acquis son indépendance le 1er janvier 1984 à minuit une. Les Anglais ont tout de même mis quelques semaines pour organiser une passion de pouvoir en douceur. C’est la raison pour laquelle le Brunei célèbre son indépendance et sa fête nationale (Hari Kebangsaan ; کبڠساءن هاري), le 23 février.

En signant un accord avec les Britanniques, en 1888 le Brunei s’était placé volontairement sous leur protectorat afin d’assurer sa survie politique. En 1959, Brunei Darussalam obtenait son autonomie, laissant au Royaume-Uni la Politique étrangère et de Défense.

Le pays est dirigé depuis 1968, d’une main de fer, par le sultan Hassanal Bolkiah. Lequel a suspendu la constitution et toutes les libertés. Il se comporte en simple dictateur d’un État islamique où la charia a été imposée comme la loi de l’État. Le sultan s’appropriant l’essentiel des bénéfices du pétrole, il possède l'une des premières fortunes privées mondiales.

Le thème de la 40e célébration de cette année est « Bersatu Mencapai Cita Negara » (Unis pour réaliser le rêve national). Le logo et la description du thème sont accessibles via www.kkbs.gov.bn ou www.mcys.gov.bn. La célébration de la 40e fête nationale se déroule, comme chaque année, au stade national Hassanal Bolkiah, Berakas.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 février 2024

L’édition 2023 de la fête nationale

22 février : journée patriotique locale pour quelques îlots inhabités

La préfecture japonaise de Shimane marque chaque 22 février une Journée de Takeshima, manifestation patriotique pour affirmer le caractère japonais des îlots occupés par les Coréens. Ce qui fait un contentieux de plus entre les deux pays dont la mémoire est chargée de ressentiments réciproques.

Il s’agit de deux gros îlots et de quelques dizaines de rochers quasiment inhabités (parfois quelques pêcheurs coréens y séjournent). Ils sont connus internationalement sous le nom de rochers de Liancourt, du nom d’un baleinier français qui aurait « découvert » ces îles en 1849. Cette toponymie permet d’éviter de trancher entre le nom coréen de Dokdo (독도/獨島) et l’appellation japonaise, Takeshima (竹島). Car ces îles sont revendiquées par chacun des deux pays comme appartenant à leur zone économique exclusive.

Le 22 février 1905, le gouvernement japonais a incorporé les rochers de Liancourt à la préfecture de Shimane, affirmant que ces îles inhabitées n'avaient jamais été occupées par un pays étranger et devaient donc être traitées comme terra nullius (« terre de personne ») en vertu du droit international. Mais très vite la question de la souveraineté de ces îles ne se pose plus car le Japon annexe la Corée en 1910. Lorsque la Corée retrouve sa souveraineté, le conflit territorial a recommencé. Dans les premières versions du Traité de San Francisco entre le Japon et les puissances alliées, les rochers de Liancourt sont désignés comme faisant partie de la Corée. Mais la version finale du document laisse leur statut indéfini. La Corée du Sud, libérée du joug japonais, a aussitôt revendiqué les îlots et a rejeté la proposition du Japon de résoudre le différend devant la Cour internationale de Justice. En 1954, la Corée du Sud prend administrativement le contrôle des îles, en y installant un contingent permanent de gardes-côtes.

En référence à la décision de 1905, la préfecture japonaise de Shimane marque chaque 22 février une Journée de Takeshima (竹島の日), manifestation patriotique pour affirmer le caractère japonais de ces îlots. En réponse, des groupes de citoyens coréens organisent ce jour-là des manifestations devant les ambassades du Japon pour protester contre cette fête locale.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 février 2024

21 février : la journée de la langue maternelle

Aujourd'hui, 40 % de la population mondiale n'a pas accès à l'éducation dans une langue qu'elle parle ou comprend. Dans certains pays, ce chiffre s'élève à plus de 90 %…

Toutes les deux semaines, une langue disparaît, emportant avec elle tout un patrimoine culturel et intellectuel. 2500 langues sont en voie de disparition dans le monde, dont 25 en France. Seulement 200 d’entre elles sont enseignées ou ont un statut officiel. Aujourd'hui, 40 % de la population mondiale n'a pas accès à l'éducation dans une langue qu'elle parle ou comprend. Dans certains pays, ce chiffre s'élève à plus de 90 %… Pour promouvoir la diversité linguistique, l’Onu a instauré en 1999 une Journée internationale de la langue maternelle chaque 21 février.

Pourquoi cette date ? C’est en souvenir des cinq étudiants bangladais tués par la police pakistanaise alors qu’ils manifestaient pour pouvoir continuer à étudier dans leur langue, le bengali. Le Bangladesh n’existait pas encore, le pays n’était autre que le Pakistan oriental. En 1952, les autorités pakistanaises n’avaient rien trouvé de mieux que d’imposer l’ourdou, la langue du Pakistan occidental, comme unique langue officielle de l’État du Pakistan, d’où le soulèvement de la population bengalie, violemment réprimé. Chaque année, à Dacca, à l’occasion de ce Langage Martyr Day (ভাষা শহীদ দিবস), une gerbe est déposée sur le mémorial des martyrs de la langue nationale.

En France, où le sujet est sensible, cette journée mondiale a peu d’échos sauf si les Corses ou les Bretons s’emparent de cette date, ce qui ne semble pas être le cas. À l’Unesco, une cérémonie et une conférence sont prévues. L'édition 2020 contribuera à la promotion d'une approche pacifique du dialogue et au développement de sociétés inclusives.

En Afrique, c’est l’occasion d’une réflexion sur la place offerte dans les écoles aux très nombreuses langues maternelles, au nombre de 150 à 200 dans des pays comme le Tchad ou le Centrafrique. Peu de pays, à l’instar du Sénégal, leur offrent une vraie place.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 20 février 2024

20 février : la date fétiche des Arméniens du Haut-Karabagh

Le 20 février est célébré comme la Journée de la renaissance de l'Artsakh. Une guerre avait permis de créer une République de l’Arstakh, une autre guerre a acté sa totale disparition et le départ des Arméniens qui y vivaient… Le 20 février était leur fête nationale.

Ce jour-là, le 20 février 1988, à la faveur de la perestroïka de Gorbatchev, le Soviet suprême (l’assemblée) du Haut-Karabagh a voté sa séparation d’avec la république soviétique d’Azerbaïdjan et son unification avec l’Arménie. En Azerbaïdjan, on a réagi en s’en prenant aux Arméniens qui vivaient nombreux dans les grandes villes de cette république. Aux pogroms, les Arméniens ont répondu militairement… 400 000 Arméniens quittaient le pays et les Azéris quittaient l’Arménie ainsi que le Haut-Karabagh, région de l’Azerbaïdjan à majorité arménienne. La guerre qui débute en 1988, s’arrêtera en 1994 sur une victoire arménienne. L’unification n’a pas lieu, elle n’était pas possible en droit international. Les forces arméniennes occupent 15% du territoire azerbaïdjanais et une république de l’Artsakh s’autoproclame, elle occupe non seulement le Haut-Karabagh, très majoritairement arménien depuis des siècles, mais aussi tout un glacis territorial qui a été vidé de sa population azérie. Le statu quo se maintient pendant trois décennies. En 2017, l’Artsakh se dote d’une constitution, adoptée par référendum le 20 février… Bakou qui n’ a jamais accepté cette situation, finit par réagir militairement. Cette nouvelle guerre du Haut-Karabagh va tourner à son avantage, avec l’aide de la Turquie et la bienveillance de Moscou qui a retourné sa veste. En septembre 2020, une partie des territoires perdus sont reconquis. Les Arméniens se sont épuisés dans une guerre très meurtrière. Le 20 février 2023 sera le dernier Jour de la renaissance de l'Artsakh (Արցախի վերածննդի օր) à être fêté à Stepanakert, la capitale de la petite république.

En septembre 2023, les Azerbaïdjanais prennent le contrôle total des territoires qui leur échappaient. Sur les 120 000 Arméniens de l’Arstakh, 100 000 ont fui vers l’Arménie. Le 28 septembre 2023, les autorités de la république de l’Artsakh annoncent sa dissolution d'ici le 1er janvier 2024. Le gouvernement en exil à Erevan reviendra sur sa dissolution, mais le pays demeure virtuel. Le 20 -Février n’est plus qu’une journée du souvenir d’un pays dont les Azéris s’acharnent à effacer les vestiges.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 février 2024

« Nous sommes nos montagnes » (Մենք ենք մեր սարերը), une sculpture monumentale de Sarkis Baghdassarian, située à Stepanakert, la capitale du Haut-Karabagh. Ce monument est devenu le symbole de l’ex-république auto-proclamée de l’Artsakh.

19 février : La mémoire d’un massacre fasciste en Éthiopie

Chaque 12 du mois de Yekatit, le maire d’Adis-Abeba vient déposer une gerbe place des Martyrs, sur le monument dédié aux 30 000 habitants de la capitale éthiopienne massacrés par les troupes fascistes italiennes.

Chaque 12 du mois de Yekatit (የካቲት ፲፪), le maire d’Adis-Abeba vient déposer une gerbe place des Martyrs, sur le monument (Sidist Kilo) dédié aux 30 000 habitants de la capitale éthiopienne massacrés par les troupes italiennes conduites par le général fasciste Rodolfo Graziani. La place est aussi appelée Yekatit 12 du nom de la date qui correspond au 19 février.

En février 1937, alors que les Italiens occupaient l’Éthiopie, deux jeunes éthiopiens Abraha Deboch et Mogus Asgedom décidèrent d’assassiner Graziani. Ils lui ont lancé des grenades à main alors qu'il parlait devant la statue commémorative située au milieu de Siddist Kilo, près du campus principal de l'université d'Addis-Abeba.

Le général Graziani et de nombreux responsables fascistes italiens qui étaient présents lors de son discours ont été blessés, certains tués.

Au lendemain de l’attentat, la réponse italienne a été immédiate. Du 12 au 15 février 1937, plus de 30 000 Éthiopiens vivant à Addis-Abeba ont été massacrés en seulement trois jours par des soldats fascistes brutaux et leurs complices. Les carabiniers italiens ont tiré sur les foules de mendiants et de pauvres rassemblés pour la distribution d’aumônes. Et les choses se sont enchaînées. Cet attentat a fourni le prétexte pour mettre en œuvre l'ordre de Mussolini, datant du le 3 mai 1936, d’exécuter sommairement « Les jeunes Éthiopiens », le petit groupe d’intellectuels qui avaient reçu une éducation universitaire dans des collèges américains et européens.

À partir de 1945, le massacre a été commémoré chaque année par un dépôt de gerbe de la part de Haïlé Sélassié. Dans les écoles la journée se terminait par une veillée aux chandelles ainsi que dans l’administration. Le gouvernement du Derg a ensuite réduit la célébration au minimum. C’est après la chute de Menguistu, en 1991, qu’a été instaurée la Journée nationale des martyrs (የሰማዕታት ቀን).

Cette journée est célébrée alors que le régime éthiopien met une chape de plomb sur la famine qui menace deux millions de Tigréen au nord du pays, dernier épisode d’une guerre qui comme à Gaza a débuté par des massacres.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 février 2024

Devant le Sidist Kilo, le monument dédié aux martyrs, à Adis Abeba (photo Borkena) en 2022

19 février : les Roumains rendent hommage à Constantin Brâncuși

Constantin Brâncuși est un artiste majeur du début du XXe siècle, l’initiateur de la sculpture moderne. S’il a fait ses débuts en Roumanie, son pays natal, c’est en France où il a émigré en 1904, qu’il est devenu l’artiste que l’on connaît. La Roumanie a attendu des décennies avant de lui rendre hommage.

Constantin Brâncuși (1876-1957) est un artiste majeur du début du XXe siècle, l’initiateur de la sculpture moderne. Il est à la sculpture ce que Picasso a été pour la peinture. S’il a fait ses débuts en Roumanie, son pays natal, c’est en France où il a émigré en 1904, qu’il est devenu l’artiste que l’on connaît.

Sa reconnaissance a été tardive en Roumanie. C’est en 2015 seulement que le Parlement a décrété une Journée Brâncuși (Ziua Brâncușilo), célébrée chaque 19 février, jour de son anniversaire. En 2016, le gouvernement roumain a lancé une souscription pour l’acquisition d’une œuvre de Brancusi dont le portrait figure désormais sur les billets de banques roumains. C’est un échec, en dépit d’une active communication avec pour slogan « Brâncuși est à toi ». L’œuvre, titrée La sagesse de la terre, sera tout de même achetée par l’État roumain qui, jusque-là, n’en possédait aucune.

Constantin Brancusi est peu retourné en Roumanie mais n’a jamais oublié son pays natal. En 1951, l’artiste prévoit de lui léguer l’ensemble de ses œuvres encore en sa possession. Refus des autorités communistes de Bucarest : « l’œuvre de Brancusi n’aide en rien la construction du socialisme en Roumanie » ! L’État communiste roumain le déchoit même de sa nationalité, Brancusi devient donc français en 1952, cinq ans avant sa mort à l’âge de 81 ans. Le contenu de son atelier de l’impasse Ronsin est légué au Musée national d’art moderne qui lui rendra un formidable hommage. Aujourd’hui, en effet, son atelier est visible, totalement reconstitué, sur le parvis du Centre Pompidou, à Paris. En 1955, Brancusi avait demandé à être enterré dans le cimetière de son village natal de Hobita, en Olténie. Nouveau refus des autorités roumaines… Brancusi repose au cimetière du Montparnasse à Paris.

Constantin Brâncuși a été élevé récemment au rang d’artiste national. Mais, l’hommage de la Roumanie a ses limites. En 2018, sa maison natale à Hobita s’est effondrée. L’État avait refusé de la prendre en charge…

Le public roumain a finalement fait honneur à son compatriote, l'exposition « Brâncusi : sources roumaines et perspectives universelles » du 30 septembre 2023 au 28 janvier 2024 au Musée d'Art de Timisoara a connu un grand succès, avec plus de 121 000 billets réservés.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 février 2024

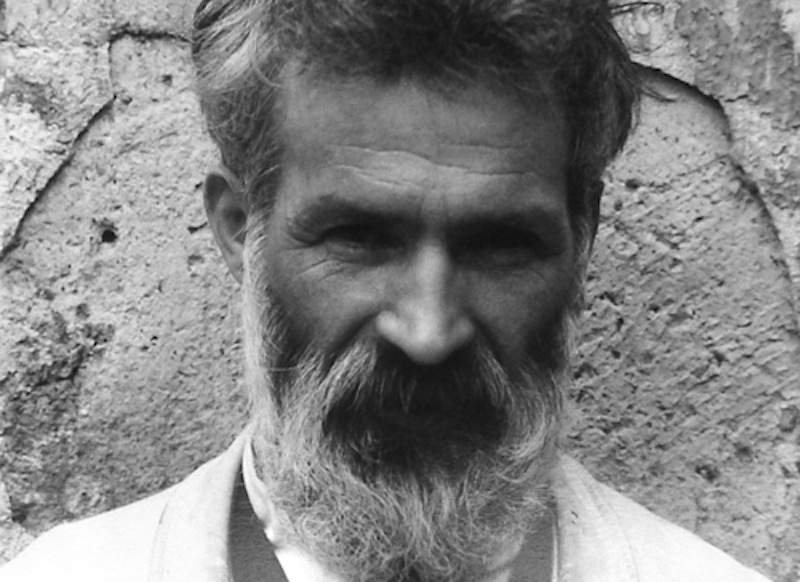

Constantin Brâncuși, photo d’Edward Steichen, 1922

18 février : la journée des forces armée de la Sierra Leone

La Journée des forces armées est célébrée par des défilés militaires, des cérémonies et d'autres événements présidés par le président de la Sierra Leone. Elle rappelle la fin d’une décennie de guerre civile qui s’est achevée en janvier 2002.

La Journée des forces armées (Sierra Leone armed force day) est célébrée par des défilés militaires, des cérémonies et d'autres événements présidés par le président de la Sierra Leone.

En janvier 2002, l'ancien président Alhaji Dr Ahmed Tejan Kabbah avait déclaré à Krio que la guerre était finie et que le 18 février serait désormais un jour férié national sous le nom de Jour des forces armées. Cette guerre civile, pour le contrôle des zones diamantifères, a ravagé le pays de mars 1991 au 18 janvier 2002. Elle a causé la mort de 100 000 à 200 000 personnes, et le déplacement de plus de deux millions des Sierra-léonais (soit le tiers de la population de l'époque). On déplora nombreuses mutilations, ainsi que l'emploi massif d’enfants soldat. Le pays a subi trois coups d’État militaire pendant cette période… Il était important de tourner la page de cette terrible époque et de réformer les forces armées.

En janvier 2002, la paix a officiellement été conclue. Les militaires britanniques présents en Sierra Leone ne se sont pas contentés d'assumer les tâches d'évacuation des civils. Ils se sont lancés dans une « réforme du secteur de la sécurité » (RSS), concernant aussi bien la police et l'armée que la justice, sans être requis par le pouvoir sierra-léonais ni par l'ONU. Aujourd’hui, les Forces armées de la République de Sierra Leone (RSLAF) forment une armée professionnelle, ce qui signifie qu'il n'y a pas de conscription. Elle est supervisée par le ministère de la Défense et de la Sécurité nationale de la Sierra Leone. La marine compte environ 500 personnes qui patrouillent le long des frontières maritimes du pays. L’armée de l’air sierra-léonaise n’est pas plus importante. Les RSLAF disposent d'un petit budget, d'une quantité très limitée d'armes modernes et toutes ses armes utilisées sont d'occasion importées de pays étrangers (Chine, la Russie et les États-Unis, principalement).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 17 février 2024

17 février : la Barbade célèbre sa colonisation

À la Barbade, le festival d’Holetown célèbre l’arrivée des premiers Anglais et de leurs esclaves africains, c’est le début de la colonisation de l’île par le Royaume-Uni. On était le 17 février 1627, cela fera très bientôt quatre siècles.

Il n’y a plus aujourd’hui aucun descendant d’autochtone qui pourrait y trouver à redire, la Barbade et en particulier la localité d’Holetown, sur la côte ouest de l’île, célèbre l’arrivée du premier bateau de colons anglais William & John, accompagnés de quelques esclaves africains kidnappés pendant le voyage. Le tout représentait une petite centaine de personnes, c’est le début de la colonisation de l’île par le Royaume-Uni. On était le 17 février 1627, cela fera très bientôt quatre siècles. La Barbade est indépendante depuis le 30 novembre 1966, elle est même une république depuis 2021.

Le festival d’Holetown a lieu depuis 1977, l’année du 350e anniversaire de l’arrivée des premiers colons, et ne se limite pas au jour anniversaire. Cette année, il a commencé le 11 février et se terminera demain, dimanche 18 février 2024. Les événements comprennent des chants et des danses folkloriques, des sports et des jeux, des défilés de rue, des marchés et des stands de nourriture c’est l’occasion de déguster de délicieux plats Bajan (galettes de poisson, tarte aux macaronis, poulet barbecue, pudding et souse), arrosés d'une bière Banks froide ou d'un shot de rhum de la Barbade.

L'un des événements les plus populaires du Holetown Festival est le Police Tattoo, un spectacle nocturne en plein air mettant en vedette les hommes et les femmes de la police royale de la Barbade. La musique de la police, la troupe montée, l'unité canine et l'unité motocycliste sont généralement exposées.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 16 février 2024

16 février : la Grèce commémore le massacre de Domenikon

Ce massacre fait référence à la destruction totale du village de Domenikos dans le département de Larissa, en Thessalie, les 16 et 17 février 1943 par les forces d'occupation allemandes et italiennes qui, après y avoir mis le feu, ont ensuite procédé à l’exécution par la force brute de 150 villageois, soit tous les hommes de 14 à 80 ans.

Le massacre de Domenikos (Σφαγή του Δομένικου) fait référence à la destruction totale du village de Domenikos dans le département de Larissa, en Thessalie, les 16 et 17 février 1943 par les forces d'occupation allemandes et italiennes qui, après y avoir mis le feu, ont ensuite procédé à l’exécution par la force brute de 150 villageois, soit tous les hommes de 14 à 80 ans.

Cette page de la Seconde Guerre mondiale a été oubliée pendant de nombreuses années, selon l'historienne Lidia Santarelli, les massacres italiens en Grèce sont « un trou noir dans l'histoire ». Elle fut remise à jour par le documentaire de Giovanni Donfrancesco La guerra sporca di Mussolini (La sale guerre de Mussolini) diffusé à partir du 14 mars 2008 sur History Channel. Le village de Domenikon a été reconnu village martyr en 1998. L'Italie, quant à elle, a présenté ses excuses à la Grèce pour le massacre le 16 février 2009, par l'intermédiaire de son ambassadeur à Athènes.

Le massacre de Domenikon est le premier massacre de civils en Grèce. Il a donc servi de « modèle » pour les autres massacres de civils qui ont rapidement suivi durant le reste de l'occupation italienne dans ce pays, jusqu'au retrait de l'armée italienne durant l'été 1943. Le massacre est surnommé par les Italiens « le petit Marzabotto ». Le second massacre de civils a lieu trente jours plus tard dans le village de Tsaritsani où soixante personnes ont été abattues, suivi de massacres dans d'autres secteurs de la Thessalie et en Grèce interne, comme à Domokos, Pharsale ou encore Oxine. On dénombre plusieurs milliers de civils massacrés dans toute la Grèce et près de 400 villages détruits partiellement ou totalement, dont Kalávryta est un autre exemple.

Aucun des 1500 criminels de guerre italiens - dont les coupables du massacre - n’a jamais été jugés, ceci pour que l'Italie puisse conserver après la Seconde Guerre mondiale, une bonne position internationale. La majorité des criminels de guerre italiens qui ont survécu ont continué à travailler pour le gouvernement italien. Le secret sur les crimes de guerre italiens a été encouragé par le Royaume-Uni et les États-Unis.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 février 2024

16 février 2022

15 février : le Parinirvana du Bouddha

Le Parinirvana est célébré par les adeptes du bouddhisme mahayana, dit du Grand véhicule. Ce Jour du nirvana commémore la mort physique du Bouddha, à l’âge de 80 ans, selon la tradition. C’est aussi sa libération du karma, son entrée dans le nirvana complet.

Le Parinirvana est célébré par les adeptes du bouddhisme mahayana, dit du Grand véhicule. C’est-à-dire celui qui est pratiqué en Inde du Nord, où il est né, en Mongolie, au Tibet, Népal mais aussi dans ses variantes chinoises, coréenne et japonaise. Ce Jour du nirvana commémore la mort physique du Bouddha, à l’âge de 80 ans, en 483 avant J.-C., selon la tradition. C’est aussi sa libération du karma, son entrée dans le nirvana complet. Bouddha a quitté le monde de la douleur, de la souffrance physiques et a atteint l'illumination.

La journée est l’occasion de visite au temple. C’est également un jour traditionnel de pèlerinage. On pense que le Bouddha est mort près d’une ville nommée Kushinagar, située dans l’État actuel de l’Uttar Pradesh en Inde. Kushinagar est une destination de pèlerinage majeure le jour du Nirvana. On peut y visiter le stupa et le temple du Nirvana. Le stupa marque l'endroit où les cendres du Bouddha auraient été enterrées. Cette structure contient également une statue populaire de Bouddha couché, représentant le Bouddha mourant. On peut également fréquenter le temple Wat Thai. Celui-ci est considéré comme l'un des plus beaux temples, il a été construit grâce aux dons des bouddhistes thaïlandais et a été ouvert au public en 2001. Enfin, on peut aussi voir le Stupa Ramabhar qui marque l'endroit où le Bouddha aurait été incinéré. Ce stupa est également appelé Mukutbandhan-Chaitya.

Traditionnellement, le Pirinirvana est fêté le 15e jour du deuxième mois lunaire, mais dans beaucoup de lieux comme en Chine, au Japon… on a généralement opté pour le 15 février, la date de loin la plus courante. Mais il peut aussi être célébré le 8 février, voire le 15 mars.

En Asie du Sud-Est, d’autres écoles bouddhistes fêtent le Vesak qui tombe le jour de la première pleine lune du quatrième mois du calendrier lunaire chinois. La date varie d'année en année dans le calendrier grégorien mais se situe généralement en mai.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 14 février 2024

14 février : le souvenir lointain de Rafic Hariri

Le 14 février est un jour férié au Liban. Mais qui se souvient de Rafic Hariri, symbole du renouveau économique du pays, alors que le Liban est aujourd’hui ruiné et plus divisé que jamais ? Son assassinat spectaculaire, opéré par des forces pro-syriennes, avait pourtant choqué le monde entier. Pour ce 19e anniversaire son fils est de retour à Beyrouth, parviendra-t-il à sortir le Liban de sa dérive mortifère ?

L’annonce de son assassinat spectaculaire, le 14 février 2005, dans une attaque terroriste (environ 1 800 kilogrammes de TNT explosant alors que son cortège traversait Beyrouth) avait provoqué un sursaut démocratique, une « révolution du cèdre » annonciatrice d’un nouveau Pacte national qui scellerait — enfin — la vraie réconciliation nationale après quinze ans de guerre civile… Cet élan appartient à l’histoire ancienne.

Le 14 février est un jour férié au Liban. Mais qui se souvient de Rafic Hariri, symbole du renouveau économique du pays, alors que le Liban est aujourd’hui ruiné, et plus divisé que jamais ? Même dans son fief de Saïda la commémoration de la mort d’Hariri se fait chaque année un peu plus discrète. Le pays n’a plus de président depuis octobre, il est menacé d’une guerre avec son voisin. Le courant politique que représentait Rafic Hariri est aujourd’hui marginalisé, son fils Saad Hariri, a quitté la vie politique en 2021, mais ce dernier est de retour à Beyrouth pour ce 14 février 2024 à l’occasion du 19e anniversaire de la mort de son père.… Certains se prennent à rêver à un retour au pouvoir du Courant du futur, pro Hariri. Pour l’heure, ce sont les milieux pro-syriens, et profondément anti-israéliens, ceux-là mêmes qui ont fomenté l’assassinat d’Hariri, qui se sont imposés à la tête d’un pays à la dérive.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 13 février 2024

Le mémorial de la place des Martyrs

13 février : la mémoire occultée des Italiens du sud

Le 13 février 1861, François II, le dernier roi des Deux-Siciles capitulait devant les troupes du roi de Piémont-Sardaigne, lancé à la conquête de la péninsule pour créer l’Italie. L’histoire officielle et scolaire a glorifié le Risorgimento, occultant totalement ceux qui à l’époque étaient dans le mauvais camp, les Sudistes. Aujourd’hui, les frustrations politiques au sud de l’Italie font resurgir la mémoire.

Le 13 février 1861, François II, le dernier roi des Deux-Siciles capitulait devant les troupes du roi de Piémont-Sardaigne, lancé à la conquête de la péninsule pour créer l’Italie. Pour épargner sa capitale, le jeune François de Bourbon avait quitté Naples avec la partie des troupes qui lui était encore fidèle pour se réfugier à Gaète avec son épouse Sophie et une partie de sa cour. Le terrible siège de la forteresse a duré plus de trois mois. Sa capitulation entraînait la disparition de l’État des Deux-Siciles et la création d’un royaume d’Italie, proclamé le 17 mars 1861.

Rejetés par la majeure partie de la population, pour leur autoritarisme et leur conservatisme, les Bourbons de Naples ont été avant tout victimes de leur incapacité à moderniser leur royaume, ce qui explique la facilité avec laquelle Garibaldi a pris leur capitale. Un siècle et demi plus tard, les souvenirs se brouillent et une certaine nostalgie s’est installée. Les Méridionaux ont le sentiment d’avoir été les oubliés de l’unification de l’Italie. L’histoire officielle et scolaire a glorifié le Risorgimento, occultant totalement ceux qui à l’époque étaient dans le mauvais camp, les Sudistes. Aujourd’hui, la forteresse de Gaète est devenue un lieu de mémoire, on s’y réunit chaque année le 13 février, L'événement bénéficie même du patronage de la municipalité de Gaète. Un Mur de la mémoire est en train d’être constitué. Sur chaque brique est gravé le nom d’un village ou d’une ville où se seraient déroulés d’atroces massacres perpétrés par les troupes nordistes.

Régulièrement, des militants du Mouvement néobourbonien tentent de faire adopter une Journée de la mémoire des Méridionaux morts lors de l’Unification italienne (Giornata della Memoria per le vittime meridionali dell'unità d'Italia). Le texte a été présenté aux Conseils des régions du Sud – les Abruzzes, la Basilicate, la Campanie, les Pouilles et la Sicile – au Conseil municipal de Naples, à la Chambre et au Sénat de la République, avec à chaque fois, le 13 février comme date préconisée pour cette célébration officielle. Récemment, le mouvement méridionaliste a été largement récupéré par le mouvement 5 Étoiles (Movimento 5 Stelle ou M5S), dont, il faut le noter, la carte électorale depuis 2018 coïncide presque exactement avec le territoire de l’ancien royaume des Deux-Siciles.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 février 2024

La reine Marie, l'héroïne de Gaète, 1863 (Königlich Bayrischer Privatbesitz)

Le comportement héroïque de la jeune reine Marie-Sophie, la sœur de Sissi, pendant le siège de Gaète, est resté dans les mémoires.

12 février : l’anniversaire de la Géorgie américaine

La Géorgie célèbre l’arrivée des premiers colons anglais et de leurs esclaves africains sur ce territoire peuplé jusque-là exclusivement d’Amérindiens.

La Géorgie est des treize colonies américaines la dernière à avoir été fondée. Mais, elle est devenue le quatrième État de l'Union, le 2 janvier 1788. La date choisie pour commémorer la colonisation de ce territoire peuplé jusque-là, de Cherokee, Yamasee, Hitchiti et Timicua, est l’arrivée le 12 février 1733, du navire britannique Anne, après trois mois de voyage. à L’époque, pour tenir un territoire, il fallait le peupler d’Anglais, faute de quoi, il pouvait repasser sous la domination espagnole.

En 1732, le député James Oglethorpe et ses associés ont obtenu une charte royale pour établir une colonie entre la rivière Savannah et la rivière Altamaha. En même temps, cela permettait à Londres de vider ses prisons surpeuplée de petits voyous, de débiteurs et prostituées. Pour ce premier voyage, ils étaient une centaine à débarquer le 12 février 1733. Ensuite, en 1750 et 1793, la Géorgie importe massivement des esclaves d’origine africaine dont les descendants représentent aujourd’hui 30% contre 60% pour les Géorgiens d’origine européenne. Les amérindiens ont presque totalement disparus : 0,03%.

L’anniversaire du 12 février n’est pas vraiment un jour férié local mais les écoles publiques se doivent de fêter chaque année Georgia Day. Le point culminant de Georgia Day est le défilé annuel organisé par la Georgia Historical Society. Le défilé fait partie du festival annuel d'histoire de la Géorgie, qui consiste en une série d'événements commémorant l'histoire et le patrimoine de la Géorgie.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 11 février 2024

11 février : le Manifeste des 19 contre l’arabisation forcée de la Mauritanie

En Mauritanie, la communauté noire commémore chaque année l’arrestation des 19 signataires d’un manifeste de 1966 dénonçant la décision de rendre la langue arabe obligatoire dans les collèges et les lycées.

En Mauritanie, la communauté noire commémore chaque année l’arrestation des 19 signataires d’un manifeste dénonçant la décision de rendre la langue arabe obligatoire dans les collèges et les lycées.

Le 4 janvier 1966, la totalité des élèves noirs des lycées de Nouakchott et de Rosso s’étaient mis en grève illimitée pour réclamer la suppression du décret d’application de la loi du 30 janvier 1965 rendant obligatoire l’enseignement de la langue arabe dans le secondaire. Ce mouvement de contestation scolaire avait trouvé rapidement un écho favorable auprès de nombreux hauts cadres originaires de la vallée du Sénégal qui dénonçaient leur marginalisation dans un État où les Maures arabisés tiennent le haut du pavé. Le 6 janvier, par solidarité, dix-neuf d’entre eux apportent leur soutien à la revendication de ces élèves et posent le problème de la cohabitation nationale : ils publient que l’on appelle le « Manifeste des 19 ». Dans ce manifeste, ils dénoncent cette loi qu'ils voient comme un obstacle à l'avancement des Noirs non arabophones dans le pays, l'arabisation du pays, ainsi que l'effacement du caractère négro-africain de la Mauritanie dans toutes les sphères de la société. Ils réclament l'instauration du fédéralisme.

Pour contenir la contestation, les élèves du secondaire furent mis en vacances du 19 janvier au 4 février inclus. La rentrée s’est faite dans un climat de grande tension. Le 8 février au lycée de Nouakchott, des rixes ont eu lieu entre les élèves noirs et les élèves maures. Le lendemain, des Haratins (anciens esclaves noirs, de culture maure) armés organisaient des ratonnades dans les quartiers majoritairement noirs de la ville, accusant leurs habitants d’être des Sénégalais et non des Mauritaniens. Trois Maures et trois Noirs ont été tués mais près de 70% des blessés étaient noirs. À la suite de ces violences, le président Moktar Ould Daddah a fait fermer tous les établissements scolaires, musèlé Radio Mauritanie, ordonné un couvre-feu et l’arrestation des 19 signataires du Manifeste. Le 11 février 1966, ils sont emprisonnés à Nbeika.

Depuis cette date, l’anniversaire de l’arrestation de ces militants est l’occasion de dénoncer la marginalisation des Noirs dans ce pays créé par la France de manière arbitraire à cheval sur le Sahel et la vallée du Sénégal, deux mondes très différents. Dans les années 1960, il existait un mouvement panarabiste qui prônait un rattachement de la Mauritanie au Maroc. Certains de leurs porte-voix ont été, eux aussi, emprisonnés à l’époque.

Depuis la mort de Mohamed Abdallahi Ba en 2023, ils ne sont plus que deux signataires à être encore en vie : Daffa Bakary et Aly Kalidou Ba.

Le texte du manifeste de 1966 :

Nous soussignés :

- Déclarons être hostiles à la mesure rendant l'arabe obligatoire dans les enseignements primaires et secondaires.

- Engageons le combat pour détruire toute tentative d'oppression culturelle et pour barrer la route à l'arabisation à outrance.

- Exigeons l'abrogation pure et simple des dispositions des lois 65-025 et 65-026 du 30 janvier 1965 rendant l'arabe obligatoire dans les 1er et 2ème degré et qui ne tiennent aucunement compte des réalités mauritaniennes.

- Rejetons le bilinguisme qui n'est qu'une supercherie, une trahison permettant d'écarter les citoyens Noirs de toutes les affaires de l'Etat.

-Dénonçons la discrimination raciale, l'illégalité, l'injustice et l'arbitraire que pratique le régime en place.

- Dénonçons toute confusion hypocrite visant à poser un problème à tendance politique (Arabe) sous l'optique religieuse (Islam).

- Nions l'existence d'une majorité maure, car les propositions proclamées sont fabriquées pour soutenir le régime dans l'application intégrale de sa politique de médiocrité déjà entamée à l'endroit de la communauté noire.

- Exigeons le remplacement immédiat de tous les commandants de cercle et Adjoints, des chefs de subdivision, des chefs de postes administratifs, des commissaires de police, des commandants de gendarmerie, des juges et Maires-délégués, tous maures se trouvant dans le Sud par des administrateurs et fonctionnaires noirs, seuls soucieux du développement de cette partie du pays et respectueux des populations, et de toutes leurs valeurs.

- Exigeons le placement immédiat de tous les cadres noirs sous-employés dans les situations conformes à leurs diplômes et références.

- Sommes prêts à rencontrer le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Groupe Parlementaire ;

- Mettons en garde tout responsable noir contre une éventuelle prise de position susceptible de léser les intérêts de la Communauté (noire) ;

- Jurons sur notre honneur de ne jamais transiger ni avec le devoir, ni avec la conscience, de ne jamais nous départir de nos positions justes et honnêtes, de nous maintenir dans ces positions jusqu'à la disparition totale de toute tyrannie, domination et oppression exercées sur la Communauté noire et jusqu'à ce que tout citoyen noir vive libre, digne et heureux en Mauritanie".

Les 19 signataires : Ba Abdoul Aziz, magistrat ; Ba Ibrahima, ingénieur géomètre ; Ba Mohamed Abdallahi, instituteur ; Bal Mohamed El Habib, ingénieur des Eaux et Forêts ; Daffa Bakary, ingénieur des TP ; Diop Abdoul Bocar, commis comptable ; Diop Mamadou Amadou, professeur ; Kane Bouna, instituteur ; Koïta Fodié, ingénieur des TP et bâtiments ; Seck Demba, instituteur ; Sow Abdoulaye, inspecteur de Trésor ; Sy Abdoul Idy, statisticien ; Sy Satigui Oumar Hamady, instituteur ; Traoré Souleymane dit Jiddou, instituteur ; Bal Mohamed El Bachir, administrateur ; Ba Aly Kalidou, inspecteur de Trésor ; Ba Mamadou Nalla, instituteur ; Traoré Djibril, instituteur ; Coulibaly Bakary, instituteur

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 février 2024

10 février : l’Érythrée célèbre l’offensive victorieuse qui a permis son indépendance

Le 10 février, le FPLE prenait la ville de Massawa. Cette victoire sera décisive pour l’accession à l’indépendance de l’Érythrée. Elle est célébrée chaque année, le 10 février, sous le nom de Journée Fenkil. Mais cette journée patriotique sert grandement à la propagande du régime autoritaire érythréen. Car si l’Érythrée a gagné son indépendance, les Érythréens n’ont pas pour autant conquis leur liberté. Leur dictateur est un des plus oppressifs du continent.

L’Érythrée, ancienne colonie italienne, avait été associée à l’Éthiopie pour ne former qu’un seul État. Mais Adis Abeba ayant bafoué son autonomie, une guerre d’indépendance a débuté en 1961. En 1988, le Front de populaire de libération érythréen (FPLE) prend Afabet, où se trouvaient les quartiers généraux de l'armée éthiopienne au nord-est de l'Érythrée, forçant le retrait de l'Éthiopie vers les plaines de l'ouest. Le FPLE progressait ensuite vers Keren, deuxième ville d'Érythrée. Ayant perdu le soutien de l’URSS, l’armée éthiopienne se trouvait affaiblie et le FPLE, soutenu par d'autres forces rebelles éthiopiennes, poursuivit son avancée vers les positions éthiopiennes. Le 8 février 1990, les forces du FPLE lançaient une offensive contre l'armée éthiopienne près de la ville de Massawa, c’est l’opération Fenkil (ou deuxième bataille de Massawa). Le 10 février, le FPLE prenaient la ville. Cette victoire sera décisive. Elle est célébrée chaque année, le 10 février, sous le nom de Journée Fenkil (Fenkil ፈንቅል).

Plus de 40 000 soldats éthiopiens ont été tués, capturés ou blessés ; 80 chars ont été capturés et 30 autres chars incendiés ; et la force navale éthiopienne fut anéantie. La libération de Massawa, ville portuaire de la mer Rouge, a eu une importance stratégique dans la lutte pour l'indépendance car elle a entraîné la fermeture de la principale artère de transport de la logistique et de l'armement de l'armée éthiopienne en Érythrée. Plus de 300 officiers militaires de haut et de bas rang, dont le général de brigade Tilahun Kilfe, le général de brigade Ali Haji Abdulahi et le capitaine Tsegaye Mekonen, ont été faits prisonniers au cours de cette bataille rapide et décisive. Le dictateur éthiopien sera renversé en mai 1991 ce qui met fin à la guerre et l’indépendance de l’Érythrée sera acquise le 27 avril 1993.

Le 10-Février est une journée patriotique qui sert grandement à la propagande du régime autoritaire érythréen. Car si l’Érythrée a gagné son indépendance, les Érythréens n’ont pas pour autant conquis leur liberté. En 1987, Isaias Afwerki s’était imposé comme le chef du FPLE ; il sera le premier président de la république à l’indépendance… 37 ans plus trad, il est toujours au pouvoir. Son régime est un des plus répressifs au monde.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 février 2024

Le mémorial, composé de trois chars d’assaut, de l’opération Fenkil.

9 février : la Journée de la musique en langue galloise

La Journée de la musique en langue galloise (Dydd Miwsig Cymru) est célébrée chaque année le deuxième vendredi de février. Elle a été créée pour célébrer toutes les formes de musique galloise et sensibiliser à l’importance de préserver la langue galloise.

La Journée de la musique en langue galloise (Dydd Miwsig Cymru) est célébrée chaque année le deuxième vendredi de février. Elle a été créée pour célébrer toutes les formes de musique galloise et sensibiliser à l’importance de préserver la langue galloise. La musique a toujours été un élément important de l’identité nationale galloise. Mais surtout Dydd Miwsig Cymru fait partie de la vision à long terme visant à voir un million de personnes parler et utiliser le gallois d'ici 2050. Actuellement cette langue en perte de vitesse n’aurait guère plus d’un demi-million de locuteurs soit quelque 17% seulement de la population galloise.

Le festival a lieu chaque année à Cardiff, la ville natale de Huw Stephens, le présentateur télé qui est à l’origine de la fête, mais il organise également des événements dans d'autres villes du Royaume-Uni, notamment à Londres, Caernarfon et Swansea. Le Welsh Language Music Day englobe de l'indie, du rock, du punk, du funk, du folk, de l'électro, du hip-hop…. Parmi les artistes mis en avant, Mellt, Gwenno Saunders, The Gentle Good, Chroma, Adwaith, Candelas, Meic Stevens, Los Blancos et Alffa. Des organisations de tout le Pays de Galles sont impliquées dans l'événement annuel, notamment Sŵn, BBC Horizons, Forté Project, Clwb Ifor Bach et Big Fish.

#WelshLanguageMusicDay #DyddMiwsigCymru

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 février 2024

La Journée de la musique en langue galloise 2017 au Castle Emporium, Womanby Street, Cardiff

27 février : dans plusieurs pays, c’est Jeudi gras !

Là où il est fêté, le Jeudi gras est une journée gourmande qui tombe chaque année le dernier jeudi avant le premier jour du Carême. Ce jour est célébré tout particulièrement en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Grèce, en Pologne, en Espagne, en Italie, au Liban...

Là où il est fêté, le Jeudi gras est une journée gourmande qui tombe chaque année le dernier jeudi avant le premier jour du Carême, soit six jours avant le mercredi des Cendres et 52 jours avant le dimanche de Pâques. Ce jour est célébré tout particulièrement en Belgique, en Suisse (où c'est même un jour férié dans certains cantons : Uri, Schwyz, Lucerne, Nidwald), en Grèce, en Pologne, en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Liban...

En Rhénanie, c’est le Weiberfastnacht, qui signifie « Carnaval des femmes ». L'une des plus anciennes célébrations du Jeudi gras en Allemagne est la Beueler Weiberfastnacht, un carnaval féminin du quartier de Beuel à Bonn, lequel fête cette année son bicentenaire. Il s’agit d’une prise symbolique de l’hôtel de ville. Le jour n’est pas férié mais il est d’usage de ne pas travailler l’après-midi du Jeudi gras afin de participer aux festivités. Aux Pays-Bas, c’est Oudewijvenbals (le bal des vieilles femmes).

En Pologne, lors du Jeudi gras (Tłusty czwartek), les Polonais dégustent des beignets (les pączki) fourrés à la confiture de pétales de roses. Autrefois, la journée était marquée par des défilés de mummers, mettant en vedette principalement des femmes, organisés dans les villes et villages de toute la Pologne.

En Suisse, autrefois, pour survivre au carême (à partir du mercredi des Cendres), les gens avaient l’habitude de manger autant de graisse que possible le Jeudi gras. Schmutz (ou Schmotz) est un terme dialectal alémanique désignant la graisse. Dans le Lötschental, des roitschäggättä, des personnages à l'aspect sauvage habillés de peaux et portant d'impressionnants masques de bois, envahissent la vallée le soir du Jeudi gras.

Le carnaval de Lucerne s’ouvre traditionnellement le jeudi gras avec les Fritschi, qui arrivent à bord d’un bateau sur le lac des Quatre-Cantons à 5 heures du matin pour annoncer l’ouverture du carnaval par un coup de tonnerre connu sous le nom de “big bang“, marquant le début des six jours de fête. Le Fritschi, un vieil homme accompagné de sa femme et de son fils, semble tirer ses origines d’une figure symbolique du passé, une marionnette de paille appelée Fridolin.

En France, il n’y a guère qu’en en Picardie que l'on fêtait jeudi Jeudyou. Les enfants allaient de porte en porte dans les villages et entonnaient un chant de quête. À Paris, jadis, avait lieu le cortège traditionnel du Bœuf Gras, un épisode d’un carnaval qui a disparu.

En Belgique, jusque dans les années soixante, les jeudis gras étaient autrefois une occasion pour les jeunes hommes et femmes de se déguiser et taquiner les clients des bars. Les enfants sont de nos jours mis à l’honneur le premier jeudi gras avec un cortège et le quatrième jeudi gras avec un grand bal masqué qui leur sont réservés. Les soirées des premier, deuxième et troisième jeudis gras sont réservés à la sortie des sociétés locales.

En Italie , le Jeudi gras (Giovedì grasso) est célébré comme le Mardi gras, mais plus modestement.

En Espagne, c’est jueves lardero en espagnol ou dijous gras en catalan. Chaque région du pays a ses propres plats traditionnels cuisinés pour le Jeudi gras : la mona (une pâtisserie ronde farcie d'un œuf dur) à Albacete, une saucisse spéciale en Aragon, le buñuelo (une sorte de beignet) et la botifarra d'ou (saucisse aux œufs). ) en Catalogne, etc.

Au Liban, chez les maronites on se retrouve le jeudi gras en fin d'après-midi et en soirée autour d'une table remplie de mezzés Libanais pour faire le festin, manger et boire. C’est le khamiss assakara (jeudi des ivres), déformation de khamiss ezzakara (jeudi du souvenir) car c’est aussi l’occasion de prier en mémoire de tous les défunts, parents ou amis.

En Grèce, le dernier jeudi avant le Carême s'appelle Tsiknopempti. Une fête occasion à de grands barbecues en plein air. Mais la date qui dépend de celle de pâques, n’est pas la même qu’en Occident. La semaine qui suit le Tsiknopempti est appelée "semaine blanche ou semaine du fromage". Les Grecs mangent principalement des produits laitiers et des oeufs. À partir de lundi prochain, la viande sera bannie des repas jusqu'à la fin du Carême.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2025

Friandises polonaises pour le Jeudi gras

Le Cwarmê, le carnaval de Malmedy, en Belgique. Ici , le grand cortège carnavalesque du dimanche qui suit le Jeudi gras.