L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

12 novembre : Diwali, la fête indienne des lumières

Ambiance joyeuse et fébrile pour la préparation de Diwali qui débute aujourd’hui. Également appelée Deepavali, c’est la fête religieuse la plus importante de l’année. Elle marque le retour du dieu Rama dans la ville d’Ayodhya et ainsi la victoire de la lumière sur les ténèbres.

Ambiance joyeuse et fébrile pour la préparation de Diwali (दीपावली ou दिवाली ) qui débute aujourd’hui. Également appelée Deepavali, c’est la fête religieuse la plus importante de l’année. Elle marque le retour du dieu Rama dans la ville d’Ayodhya et ainsi la victoire de la lumière sur les ténèbres.

Durant cette célébration de 5 jours, les hindous du monde entier mais aussi les sikhs et les jaïns vont s’en donner à cœur joie : achat de vaisselle neuve, renouvellement de la garde-robe, nettoyage de la maison de fond en comble mais aussi achat de pétards, de feux d’artifice et de toutes sortes de petits cadeaux qui seront remis aux proches ou aux collègues de travail. C’est le troisième jour, dit de la nuit sans lune, que la fête des lumières prend tout son sens. Les femmes, vêtues de leur plus beau sari, déposent des milliers de petites chandelles, sur le sol, aux fenêtres, sur les balcons.

Diwali marque le début de la nouvelle année en Inde du Nord : demain on entre dans la 2079e année de l’ère Samvat.

Si la fête des lumières se célèbre dans toutes les villes de l’Inde, les festivités sont particulièrement spectaculaires à Bombay, où la ville entière est illuminée. De superbes feux d’artifice sont lancés depuis différents endroits de la ville, comme la plage de Juhu, le parc Shivaji ou le quartier de Nariman Point.

Mais Diwali est une fête mondialisée qui se fête aussi à Londres, Johannesburg ou New York à l’île Maurice et même à Paris, dans les salons de l'Hôtel de Ville.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 11 novembre 2023

11 novembre : les Lettons célèbrent le jour de Lacplésis

Chaque 11 novembre, les Lettons commémorent une victoire qui a permis à leur pays d’exister et qui n’a rien à voir avec le 11-Novembre célébré en France ou en Belgique. La bataille a eu lieu en 1919 et a décidé du sort du pays. Assorti d’une référence mythologique, la victoire lettone est célébrée chaque année.

Chaque 11 novembre, les Lettons commémorent une victoire qui a permis à leur pays d’exister et qui n’a rien à voir avec le 11-Novembre célébré en France ou en Belgique.

La bataille s’est achevée le 11 novembre 1919, soit un an jour pour jour après la fin de la Grande Guerre en Europe occidentale. Elle a opposé une milice composée d’Allemands et de Russes menée par un aventurier du nom de Bermondt-Avalov et forte de 45 000 hommes, à un embryon d’armée nationale lettonne rassemblant 32 000 personnes, soit toutes les bonnes volontés, y compris des femmes et des enfants, pour défendre un pays en train de naître. Dans le camp des défenseurs, tous n’étaient pas lettons, loin delà, mais tous souhaitaient échapper à la domination russe ou allemande, car ils avaient vécu l’une et l’autre.

L'armée lettone lança son attaque contre les Bermontiens le 3 novembre e,t après plusieurs jours combats acharnés sur les rives de la Daugava, est parvenu à chasser les troupes bermontiennes de Riga le 11 novembre 1919. Ce sera le début de la débandade pour l’armée de mercenaires qui va vite se disperser. Cette formidable victoire des Lettons, remporté après celle de la bataille de Cēsu, le 22 juin précédent, a écarté à la fois le danger allemand et les prétentions russes. Au cours de ce conflit (appelé Bermontiade), la Lettonie a perdu 743 soldats, dont 57 officiers. Ils reposent dans le cimetière des Frères à Riga. Leurs tombes sont fleuries chaque 11 novembre.

Quand la Lettonie a proclamé son indépendance, le 18 novembre 1918, elle était sous domination allemande depuis septembre 1917. Le régime du tsar était tombé en février 1917, et les bolcheviques incitaient les tirailleurs lettons à déposer les armes. L’Allemagne en a profité pour prendre le contrôle des provinces baltes de l’Empire russe où vivait, à l’époque, une minorité allemande influente car propriétaire de grands domaines et qui espérait un rattachement de la région à l’Allemagne. La défaite allemande et l'armistice qui s'ensuivit, le 11 novembre 1918, ont modifié complètement la donne. Des partis politiques lettons se sont réunis le 17 novembre à Riga, toujours occupée par les troupes allemandes, ils ont formé un comité national annoncé comme le seul pouvoir légal en Lettonie jusqu'à l'élection d'une assemblée constituante. Karlis Ulmanis, leader de l'Union paysanne, est élu chef du gouvernement ; le 18 novembre 1918 ce comité déclare solennellement l'indépendance de l'État de Lettonie (ou Latvie à l'époque). Une souveraineté et une indépendance restée longtemps très virtuelle. En effet, un mois plus tard, le 17 décembre, des Lettons bolchéviques proclament une République soviétique de Lettonie présidée par Pēteris Stučka qui installe son gouvernement à Valka car les Germano-baltes occupent toujours le pays. Ces derniers sont finalement chassés de Riga en janvier 1919 et le gouvernement d’Ulmanis doit se réfugier à Liepāja, en Courlande, un port qui échappe aux bolcheviques. Le gouvernement letton qui a très peu de troupes, se résigne à faire appel aux Allemands. Ceux-ci reprennent le contrôle de Riga en avril 1919, les bolcheviques se réfugient en Russie ou sont massacrés. Mais, ils se retournent ensuite contre le gouvernement letton qui doit se réfugier sur un bateau allié mouillant au large de Liepāja. La défaite de l’Allemagne étant actée et le traité de Versailles ratifié le 23 juin, les vainqueurs de la Première Guerre mondiale imposent le rétablissement dans ses fonctions du gouvernement letton provisoire et demandent un arrêt des combats. Coupé de l’Allemagne vaincue, le général allemand (Rüdiger von der Goltz) décide alors de se mettre au service de l’armée des Russes blancs qui combattent les bolcheviques. Pour cela, il met en place des milices composées d’Allemands qui ont refusé la défaite (les fameux corps francs) avec des soldats qui refusent la défaite. Une armée russo-allemande, dirigée le colonel Pavel Bermondt, se constitue et déferle sur le pays depuis la Courlande. De son côté, le gouvernement letton est parvenu à constituer une armée de volontaires, épaulée par l'artillerie navale britannique et française postée au large de Riga. Le 11 novembre 1919, ils réussirent à libérer Pārdaugava et à provoquer la débandade des mercenaires de l'armée de Bermondt. Le sort du nouveau pays s’est décidé sur les rives de la Daugava. C’est ce que les Lettons célèbrent chaque 11 novembre sur le quai du 11-Novembre, à Riga. Il faudra toutefois attendre le 11 août 1920 pour que cette guerre d’indépendance lettonne prenne fin.

Cette victoire obtenue à l’arraché, en dépit d’une disproportion des forces ( 20 canons lettons contre 100 canons pour Bermondt, trois avions lettons contre 100 pour les Germano-Russes…) est appelée le Jour de Lāčplēsis (Lāčplēša diena). Ce jour est célébré chaque 11 novembre depuis 1920. Le nom de ce jour commémoratif vient du héros guerrier légendaire.

Lāčplēsis ("Le tueur d'ours") est un poème épique d’Andrejs Pumpurs, écrit entre 1872 et 1887 sur la base de légendes locales. Il se déroule du temps des croisades allemandes en Livonie au XIIIe siècle (la noble balto-germanique en tire son origine) et raconte l'histoire du héros mythique Lāčplēsis "le tueur d'ours". À une époque où chacune des nations qui émergeait en Europe orientale devait avoir son épopée, Lāčplēsis est a été considérée comme l’’épopée nationale lettone, comme le Kalevala des Finlandais. La guerre contre les troupes germano-allemande a été comparée à la bataille entre Lāčplēsis et le chevalier noir. La victoire décisive des Lettons s'est produite le 11 novembre au bord de la rivière Daugava, comme dans l'épopée et depuis lors, on l'appelle le Jour de Lāčplēsis. Lāčplēsis est aussi le titre d’un film réalisé en 1930, considéré comme le premier grand film letton. Il établit des parallèles entre le monde mythique de Lāčplēsis et la guerre d'indépendance lettone.

À l’époque soviétique, la pièce de théâtre Ouguns et Nakts évoquait cet épisode, elle s’insérait dans la propagande soviétique qui voulait montrer la bataille entre les Lettons et les Allemands. Mais la société lettone a petit à petit identifié les Soviétiques aux croisés. En 1988, l'opéra rock Lāčplēsis a été joué plus de 40 fois, devenant ainsi l'un des tournants du troisième réveil national letton. Utilisant le récit mythologique, il dépeint l'occupation de la Lettonie, le travail du KGB, la russification, la destruction du christianisme en Lettonie, etc. Car si ce pays a proclamé son indépendance en 1918, il l’a perdu de 1940 à 1991 par son intégration de force à l’URSS.

La Journée Lāčplēš, réinstaurée en 1988, cultive « l’esprit des combattants de la liberté de tous les temps ». Elle est aussi appelée la Journée du souvenir (Piemiņas diena) depuis 1990. À 16 heures, c’est l’allumage traditionnel des bougies commémoratives au cimetière des Frères (Brāļu kapi), à Riga, suivi d'une procession aux flambeaux jusqu’au Monument de la Liberté, où se déroule une cérémonie.

Chaque 11-Novembre, les habitants sont invités à allumer des bougies sur les murs du château de Riga en l'honneur des défenseurs de la Lettonie. Cette année, l’association "Vos amis" fera fondre les bougies restantes pour en faire des bougies de tranchée pour les soldats défenseurs de l'Ukraine. Les habitants de Riga pourront faire don de bougies, c'est-à-dire des restes de bougies à la paraffine ou des bougies neuves, au point de don de l'association "Tavi draugi", sur le front de mer du 11-Novembre, le soir de la journée de Lāčplėš.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 novembre 2023

Photo d’Ernests Dinka, chancellerie de la Saeima

Lāčplēsis (le Tueur d’ours) représenté sur le Monument de la Liberté, à Riga

11 novembre : le centenaire de la Flamme du souvenir

Il y a 100 ans, le 11 novembre 1923, à 18 heures, André Maginot, ministre de la Guerre, allumait pour la première fois la Flamme du souvenir. La tombe de ce Soldat inconnu est installée à l’Arc de Triomphe depuis le 11 novembre 1920 (en 1921, elle sera déplacée sous l’Arc lui-même). La symbolique est très importante dans un pays qui a perdu 1,4 million de jeunes hommes (soit 10,5% des hommes actifs, le plus fort ratio parmi les belligérants).

Le 11 novembre 1923, à 18 heures, André Maginot, ministre de la Guerre, allumait pour la première fois la Flamme du souvenir. La tombe de ce Soldat inconnu avait été installée à l’Arc de Triomphe trois ans plus tôt, le 11 novembre 1920 (en 1921, elle sera déplacée sous l’Arc lui-même). La symbolique est très importante dans un pays qui a perdu 1,4 million de jeunes hommes (soit 10,5% des hommes français actifs, le plus fort ratio parmi tous les belligérants).

Le 11 novembre 1922, la première minute de silence en hommage aux morts de la Première Guerre mondiale était observée à Paris, devant l’Arc de Triomphe, en présence du Président Poincaré. Aujourd’hui, la France célèbre, un dernier des centenaires lié à la Grande Guerre : cela fait 100 ans que brûle la Flamme du souvenir. Elle ne s’est jamais éteinte, même pendant l’Occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale.

La flamme jaillit de la gueule d’un canon au centre d’un faisceau d’épées déposées sur un bouclier. Cette structure en bronze, réalisée par Edgar Brandt, prône « plus jamais ça » : le feu jaillit d’un canon pour la dernière fois afin de rendre hommage aux soldats morts pour la France. Depuis 1923, la Flamme est ravivée tous les jours à 18h30. L’entretien de la flamme est assuré par le Comité de la Flamme (représentant 760 associations d'anciens combattants) ou des associations dont le civisme est reconnu. Longtemps, la cérémonie de ravivage de la Flamme a été confiée à des militaires, aujourd’hui, ouverte aux plus jeunes et de nombreux écoliers y participent.

Une tombe du Soldat inconnu britannique a été inaugurée à l’abbaye de Westminster, à Londres le même jour qu'en France. Il en existe une trentaine dans le monde, pas toutes liées à la Grande Guerre.

Le 26 août 1970, une dizaine de femmes appartenant au Mouvement de libération des femmes (MLF) ont déposé sous l'Arc de Triomphe une gerbe « à la femme du Soldat inconnu ». Certaines des banderoles arborées ce jour-là avaient pour slogan : « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu : sa femme ». Il s'agissait de la toute première action médiatique du MLF.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 novembre 2023

10 novembre : la Journée des héros en Indonésie

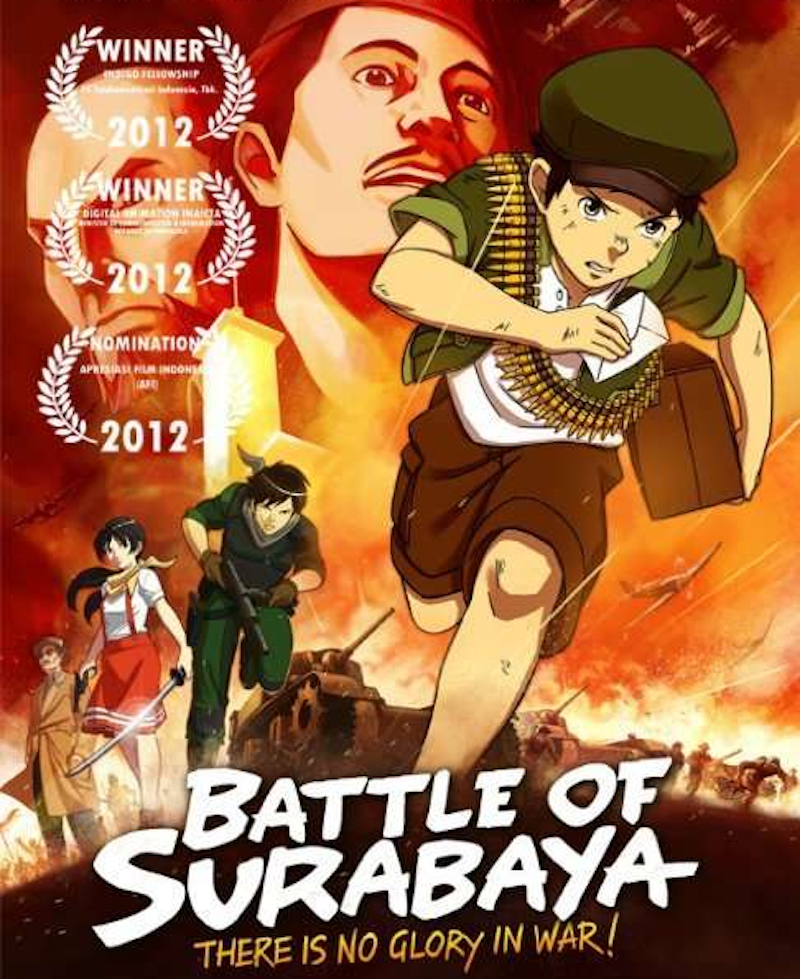

Chaque 10 novembre, à l’occasion du Jour des Héros, les autorités indonésiennes décernent le titre de Héros national à des personnalités particulièrement méritantes. Le même jour d’autres titres et décorations moins prestigieux sont également distribué. La date du 10 novembre fait référence à la bataille de Surabaya, en 1945.

Chaque 10 novembre, à l’occasion du Jour des Héros (Hari Pahlawan), les autorités indonésiennes décernent le titre de Héros national à des personnalités particulièrement méritantes. Le même jour d’autres titres et décorations moins prestigieux sont également distribué. La date du 10 novembre fait référence à la bataille de Surabaya, en 1945.

Le 27 octobre 1945, les troupes britanniques entrent dans la ville de Surabaya, au nord de Java, avec pour mission de désarmer les forces d’occupation japonaise qui pouvaient y demeurer alors que le Japon avait capitulé le 15 août 1945. Deux jours plus tard, le 17 août l’Indonésie avait proclamé son indépendance. En réaction, un groupe de Néerlandais est parvenu à hisser le drapeau des Pays-Bas sur l’hôtel Yamato, à Surabaya. L’Indonésie était jusque-là une colonie néerlandaise. Ce geste a suscité la colère des habitants de Surabaya qui ont considéré que les Néerlandais insultaient à la fois leur déclaration d’indépendance et leur drapeau rouge et blanc. L’arrivée des Anglais a fait penser à la population que ces derniers étaient venus pour préparer le retour des Hollandais que les Japonais avaient chassé en occupant le pays de mars 1942 à août 1945. Dans cette ambiance très tendue, un officier britannique, le général de brigade Mallaby, est tué dans des circonstances assez floues (sa voiture a été attaquée, l’acte n’a pas été revendiqué). Les anglais réagissent par un ultimatum demandant à tous les dirigeants et citoyens armés de venir se présenter, de déposer les armes et de se rendre les mains levées. La date limite de l’ultimatum était fixé au 10 novembre 1945, à 6 heures du matin. Cet ultimatum auquel les Indonésien ne sont pas plié a mis la population de Surabaya en colère. Les combats ont éclaté le jour-même. La guerre entre les deux camps a duré environ trois semaines. Les combats ont fait des milliers de victimes. Les pertes indonésiennes sont estimées à 16 000 personnes et celles les Britanniques à environ 2 000 hommes. Ce sont les victimes indonésiennes du 10 novembre 1945 et des jours suivants qui sont honorées aujourd’hui.

Cette bataille est l’un des symboles de la résistance indonésienne à la colonisation hollandaise. Les Pays-Bas attendront, en effet, plus de quatre ans avant de reconnaître l’indépendance de l’Indonésie proclamée le 17 août 1945. Les premiers héros désignés lors des commémorations du 10-Novembre, devenue une célébration nationale, furent des figures de la résistance tombées lors de cette bataille. Actuellement, les héros nationaux sont au nombre de 170. Récemment, le président Joko Widodo (Jokowi) en a rajouté six.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 novembre 2023

Commémoration philatélique à l’occasion du 10e anniversaire de la bataille de Surabaya

Un dessin animé japonais évoque cette bataille (voir la bande annonce en anglais)

Le monument dédié à la la bataille de Surabaya

Aujourd'hui sur l’ancien hôtel Yamato, flotte le drapeau rouge et blanc de l’Indonésie

9 novembre : le Cambodge fête son indépendance

Il y a 70 ans aujourd'hui, le Cambodge proclamait son indépendance à l’égard de la France. C’était le 9 novembre 1953, la France qui dominait le pays depuis 1863, était empêtrée depuis 1946 dans une guerre coloniale en Indochine à laquelle elle souhaitait mettre fin. Le Cambodge fête son indépendance mais n’est-il pas, un quart de siècle plus tard, retombé sous la coupe d’une autre puissance ?

Le Jour de l'indépendance (ថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិ) est un jour férié qui marque l'anniversaire de la déclaration d'indépendance du Cambodge à l’égard de la France, le 9 novembre 1953. Cette fête est surtout célébrée dans la capitale, Phnom Penh. La veille au soir, une veillée aux chandelles rend hommage aux patriotes qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance des colonies françaises. La journée commence par la levée du drapeau national et l'allumage d'une torche commémorative au Monument de l'Indépendance. La cérémonie est présidée par le roi du Cambodge en sa qualité de commandant en chef des forces armées. La soirée, un défilé de gala a lieu devant le Palais Royal. Un grand feu d'artifice marque la fin des événements festifs. Chaque année, les étudiants et les travailleurs disposent de deux jours chômés pour l’occasion.

La tutelle française a duré 90 ans. Les Français aiment bien rappeler que c’est le roi de l’époque, Norodom Ier, qui a sollicité le protectorat de la France de peur de voir son royaume disparaître, absorbé par celui du Siam (aujourd’hui la Thaïlande) qui avait amputé le Cambodge de sa partie occidentale que la France permit de récupérer. Le traité de protectorat de la France sur le Cambodge a été signé le 11 août 1863. La France qui était déjà présente au Tonkin, en Annam et en Cochinchine, y trouvait son intérêt dans le fait de damer le pion aux Anglais que l’on savait manipulant le roi du Siam et de pouvoir contrôler le cours du Mékong, fleuve qui facilite l’accès à a Chine.

La France aurait sauvé le Cambodge d’une disparition, mais là où le souvenir devenir plus amer, c’est quand la France assiège le palais et menace le roi Norodom, l'obligeant à signer une convention qui le dépossède de tous ses pouvoirs. C’était le 17 juin 1864. La France faisait du Cambodge non plus un protectorat mais une colonie en l’intégrant dans l’Indochine française. Paris va par deux fois modifier la succession dynastique pour mettre sur le trône la personnalité lui semblant la plus docile. L’exploitation et l’oppression du pays ont provoqué plusieurs mouvements de révolte dès 1885. Comme dans le reste de l’Asie du Sud-est, la domination japonaise à la faveur de la Seconde guerre mondiale a permis de rompre temporairement de lien avec la France et faire naître des aspirations à l’indépendance. En 1949, le roi Norodom Sihanouk exige que la France mette fin aux traités de tutelle signés en 1863 et 1884. La guerre d’Indochine a débuté en 1946. Du côté du Cambodge, des bandes armées de khmers issarak (milices indépendantistes) opérant dans l’Ouest depuis la Thaïlande et à partir de 1947, coordonnera son action avec le Việt Minh. L’Armée populaire vietnamienne va très vite prendre l’initiative, même sur le sol cambodgien. Le roi dénonce l'attitude des Français et menace de s'entendre avec le Việt Minh. Le 8 novembre 1953, Norodom Sihanouk qui s’était réfugié en Thaïlande, puis dans l’est du pays, fait une rentrée triomphale dans Phnom Penh. Le lendemain, l’indépendance était proclamée. Il faudra de nouveaux transferts en matière diplomatique et économique, début 1954, pour consacrer la pleine indépendance du royaume, et surtout que les accords de Genève, en juillet 1954, pour que cette indépendance soit reconnue internationalement.

Le Cambodge qui fête, ce jour, son indépendance n’en a pas fini avec les tutelles extérieures. C’est une intervention vietnamienne, le 7 janvier 1979, qui faisait tomber le terrible régime khmer rouge et permettait l’occupation du pays par le Vietnam. Hun Sen qui est arrivé au pouvoir sous la tutelle de Hanoï est toujours à la tête du Cambodge, même si le dictateur a cédé à son fils, Hun Manet, le poste de Premier ministre, en juillet 2023. L’ombre du Vietnam sur le Cambodge est toujours là.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 novembre 2023

Le roi Norodom Sihamoni en tenue militaire. Il a, lui aussi, fêté ses 70 ans cette année.

Le Monument de l'Indépendance a été construit et inauguré en 1958 sous le règne du roi Norodom Suramarit (1955-1960), père de Norodom Sihanouk.

8 novembre : l’Azerbaïdjan fête sa victoire sur les Arméniens

Ce jour férié a été instauré en 2020. Ce Jour de la Victoire fait référence à l’issue du conflit qui a opposé l’Azerbaïdjan à l’Arménie en octobre-novembre 2020. Cette guerre de 44 jours comme la nomment les Arméniens, la Guerre patriotique pour les Azerbaïdjanais, a commencé le 27 septembre et s’est terminée le 10 novembre par la victoire écrasante de Bakou.

Ce jour férié a été instauré en 2020. Ce Jour de la Victoire (Qələbə Günü) fait référence à l’issue du conflit qui a opposé l’Azerbaïdjan à l’Arménie en octobre-novembre 2020. Cette guerre de 44 jours comme la nomment les Arméniens, est appelée Guerre patriotique par les Azerbaïdjanais, elle a commencé le 27 septembre et s’est terminée le 10 novembre. C’est la deuxième guerre du Haut-Karabagh. La première avait permis aux Arméniens de cette enclave d’échapper à la tutelle de Bakou en se déclarant indépendant, en écrasant les forces azerbaïdjanaises et en chassant les populations non arméniennes de la région.

L’enclave arménienne du Haut-Karabagh avait été accordée à l’Azerbaïdjan par Staline, avec un statut d’autonomie. De 1988 à 1990, une série de pogroms anti-arméniens provoquent la rupture avec les autorités de Bakou. Finalement, quelques mois avant la disparition de l’URSS, la république autonome du Haut-Karabagh proclame son indépendance. Ce qui provoque une première guerre qui, de 1992 à 1994, chasse les forces azerbaïdjanaises d’environ 15% de l’Azerbaïdjan. Le Haut-Karabagh est devenu la République de l’Artsakh, un État arménien indépendant mais non reconnu, pas même par la République d’Arménie, et occupant tout un glacis territorial la séparant de l’Arménie. Bakou n’a cessé de réclamer la restitution de ces territoires occupés. Aucune négociation avec Stepanakert (capitale de l’Artsakh) ou Erevan n’ayant été possible, la situation est restée figée du cessez-le-feu de 1994 à la guerre de l’automne 2020 dont l’Azerbaïdjan célèbre aujourd’hui la victoire. Entre-temps, Azerbaïdjan s’est enrichi grâce au pétrole. Aidées par la trahison de Moscou à l’égard de l’Arménie qui se croyait sa protégée pour toujours, par les forces turques et la technologie israélienne, ainsi de régiment pakistanais et d’islamistes syriens, les forces azerbaïdjanaises ont écrasé les forces des deux républiques arméniennes. La république d’Arménie appelée en renfort a subi de lourdes pertes. L’enclave du Haut-Karabagh est réduite d’un tiers, les territoires occupés ont été récupérés par Bakou et la route la reliant à l’Arménie coupée.

Le jour férié (et chômé) célébrant la victoire aurait dû être placé le 10 novembre, date de la fin du conflit. Mais vouant éviter de se superposer avec l’anniversaire de la mort d’Atatürk, le 10 novembre, qui est aussi fêté en Azerbaïdjan, c’est le 8 novembre, jour de la prise de Chouchi qui a été retenue.

Cette guerre ne sera pas la dernière, l’offensive azerbaïdjanaise de septembre 2023 permettra à Bakou d’occuper la totalité de l’enclave, de faire disparaître la république de l’Artsakh et d’en chasser la majeure partie de la population arménienne.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 7 novembre 2023

La célébration du Jour de la Victoire à Bakou

Le dictateur président Aliev et la vice-présidente, son épouse, fêtent au sein de l’armée, le premier anniversaire de la victoire (2021)

Communication officielle.

7 novembre : la Journée internationale des Inuits

La Journée internationale des Inuits a été créée en 2006 par le Conseil circumpolaire inuit, une ong internationale représentant les peuples de l'Arctique (les Inuits, les Yupik et les Tchouktches) vivant au Canada, au Groenland, en Alaska et en Russie.

La Journée internationale des Inuits a été créée en 2006 par le Conseil circumpolaire inuit (CCI ou ICC), une organisation non gouvernementale internationale représentant les peuples de l'Arctique (les Inuits, les Yupik et les Tchouktches) vivant au Canada, au Groenland, en Alaska et en Tchoukotka (une colonie de la Russie). On notera qu’en inuktitut, la langue inuite, « inuk » signifie un individu, « inuuk », deux individus et « inuit » : beaucoup de monde, autrement dit, tout le peuple. La notion de « peuple inuit » est donc un pléonasme. Au total, les Inuits seraient quelque 180 000 dans le monde, dont 70 000 au Canada, 50 000 au Groenland, 45 000 en Alaska, quelques milliers ailleurs aux États-Unis et en Fédération de Russie.

La date choisie, le 7 novembre, est l’anniversaire d’Eben Hopson (1922-1980), député, puis sénateur de l’Alaska des années 1950 et 1960, ancien maire de la ville d’Utqiagvik, la localité la plus septentrionale de l’Alaska et, bien sûr, des États-Unis. Hopson était aussi l’ancien président et fondateur du Conseil circumpolaire inuit.

Ce dimanche, 5 novembre, deux jours avant la date officielle, à Ottawa, des jeux inuits populaires, comme le coup de pied en hauteur d'un pied, ont été présentés lors des célébrations de la Journée internationale des Inuits au parc Annie Pootoogook à Ottawa. L'après-midi des chants de chansons inuktitut par les élèves de Nunavut Sivuniksavut, l'école du centre-ville pour étudiants inuits, ainsi que des chants de gorge, des tambours… ont accompagné une foire d'art et d'artisanat et un festin communautaire mettant en vedette des aliments traditionnels.

L’International Inuit Day 2023 demeure néanmoins très discret. Au Canada, notamment, il est en concurrence avec la fête du Nunavut célébrée le 9 juillet, et le 21 juin qui est la fête nationale des peuples autochtones, qui se déroulent à une saison bien plus favorable aux festivités.

Le site du Conseil circumpolaire inuit #journéeinternationaledesinuits

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 6 novembre 2023

Portrait d’Eben Hopson par Moïse Wassilie (CCI)

Une famille inuite par George R. King, National Geographic Magazine, 1917

6 novembre : la journée suédoise de la Finlande

Aujourd’hui en Finlande, on célèbre la culture suédoise, en particulier la langue suédoise qui est aussi langue nationale de la Finlande au côté du finnois. Le souvenir d’un roi de Suède mort au combat au XVIIe siècle est le prétexte à cette Journée suédoise qui sert surtout à conforter le bilinguisme en Finlande.

Aujourd’hui en Finlande, on célèbre la culture suédoise, en particulier la langue suédoise qui est aussi langue nationale de la Finlande au côté du finnois. Car le suédois n’est pas que la langue du pays voisin, c’est aussi la langue maternelle de 5% des citoyens finlandais et de nombreux autres la parlent également. Pendant sept siècle, la Finlande a été une simple province du Royaume de Suède. Le suédois était alors la langue de la noblesse, des élites culturelles et de l’administration. Jusqu’au début du XXe siècle, les familles de la bourgeoise s’exprimaient en suédois, laissant au petit peuple les parlers finnois. Aujourd’hui, cette distinction sociale s’est bien estompée, même si elle a laissé des traces dans la région d’Helsinki et de Turku. En revanche, le suédois a des attaches très rurales en Ostrobotnie, plus au nord et il est l’unique langue parlée aux îles Aaland.

Officiellement, le 6-Novembre est la Journée du patrimoine finno-suédois ou plus simplement la Journée suédoise (Svenska dagen / Ruotsalaisuuden päivä), elle a été instaurée en 1908, année du centenaire de la guerre perdue par la Suède face à la Russie. Ce conflit permit au tsar d’annexer le duché de Finlande. Celui-ci restera jusqu’en 1917 sous la domination russe. Cette fête de la suédoisité avait pour but renforcer le sentiment d'unité nationale. Aujourd’hui, on insiste surtout sur le respect du bilinguisme finlandais. Tous les écoliers apprennent les deux langues à l’école. La cohabitation entre les deux groupes linguistiques n’est pas toujours allé de soit. Dans les années 1930, on avait assisté à des combats de rue dans les grandes villes entre militants suédophones et finnophones. C’était un combat de classes mais aussi une réaction nationaliste dénonçant la célébration d’un vertige de l’impérialisme suédois. Les relations entre les deux groupes se sont apaisées après la guerre par crainte d’un autre impérialisme bien plus menaçant, celui de la Russie.

Le 6 novembre qui a été choisi comme fête de la suédoisité, est l’anniversaire de la mort du roi Gustav II Adolphe de Suède. Durant son règne, le royaume de Suède était à son apogée. Le roi Gustave Adolphus fut tué en 1632 lors de la bataille de Lützen. La date de sa mort est en réalité le 16 novembre et non le 6. Mais à l’époque de sa mort, la Suède utilisait le calendrier julien. Plus tard, la Suède a adopté le calendrier grégorien, mais la date de l’anniversaire de la mort du roi Gustav Adolphe a été conservée. Autrefois, en Suède, elle faisait l’objet de processions aux flambeaux et des discours patriotiques, mais la tradition a été oubliée. Aujourd’hui, en Suède, on se contente de faire flotter le drapeau suédois sur les bâtiments publics. Finalement, c’est en Finlande que cet anniversaire est le mieux illustré. Cette fête a connu un tel succès qu’elle se décline aujourd’hui sur plusieurs jours, on parle alors de la semaine suédoise (Svenska väken).

Un élément essentiel de la célébration de la Journée de la suédoisité est la chanson de la langue maternelle (Modersmålets sång) composée par Johan Hagfors (1857-1931). Ce chant de ralliement pour les suédophones de Finlande, écrit en 1897, qui puise dans le romantisme national du XIXe siècle, est aujourd’hui connu de tous en Finlande, mais aussi en Suède et en Estonie.

Le 6 novembre est l’occasion en Finlande, comme en Suède, de goûter aux Gustav Adolfsbakelse, des pâtisseries décorées d’une silhouette royale, généralement en pâte d'amande blanche ou en chocolat, avec parfois un nuage de sucre glace pour symboliser le brouillard qui régnait le jour de la bataille de Lützen, le 6 novembre 1632.

Svenska dagen est aussi l’occasion de fêter quelques écrivains finlandais qui écrivaient en suédois comme le poète Johan Ludvig Runeberg (lui aussi est célébré par une pâtisserie chaque 5 février), l’auteur de contes pour enfants, Sakari Topelius ou Tove Jansson, la créatrice des Moomins, l’un des symboles de la Finlande.

Il existe aujourd’hui une fête pour célébrer la culture finnoise en Suède, le 24 février. Cela répond notamment à la demande d’une jeunesse nationaliste finlandaise souhaitant mettre à l’honneur, le 6 novembre, les Hakkapeliittain, les cavaliers légers finlandais au service du roi Gustav Adolf.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 5 novembre 2023

Le drapeau jaune et rouge des Suédo-finlandais.

L’une des variantes du Gustav Adolfsbakelse, les recettes sont diverses, seule la silouhette du roi est invariable

5 novembre : les derniers martyrs du Risorgimento

Il y a 70 ans, les 5 et 6 novembre 1953, six personnes décédaient à Trieste sous les balles de l’armée britannique lors de manifestations en faveur du rattachement de cette ville à l’Italie. La mémoire des « Ragazzi del 53 » (les garçons de 1953) est célébrée à chaque anniversaire comme celle des derniers martyrs de l’unité italienne.

Il y a 70 ans, les 5 et 6 novembre 1953, six personnes décédaient à Trieste sous les balles de l’armée britannique lors de manifestations en faveur du rattachement de cette ville à l’Italie.

À l’issue de la Seconde guerre mondiale, l’Italie qui s’était alliée à l’Allemagne nazie s’est vue amputée de plusieurs territoires en faveur de la Yougoslavie, pays dont les partisans avaient lutté contre le nazisme. Le sort d’une région restait en discussion. Le Traité de Paris, en 1947, avait créé un Territoire libre de Trieste (FTL), un territoire indépendant sous l’égide de l’ONU, destiné à faire tampon entre l’Italie, encore faible et isolée, et la Yougoslavie, dirigée par Tito prêt à envahir l’ensemble du territoire en balance. Jusqu’en 1918, Trieste a été une grande cité cosmopolite austro-hongroise dont la population est principalement italienne et slave. Les deux États voisins étaient en mesure de revendiquer ce port qui fut le débouché maritime de l’Autriche. Ce sont les troupes Tito qui ont chassé l’armée allemande de la ville en 1945. Les Triestin ont un mauvais souvenir de ces combats de rue et des quarantes jours d’occupation yougoslave sous forme de revanche à deux décennies de pouvoir fasciste italien qui persécuta les Slaves.

Le 3 novembre 1953, à Trieste, à l'occasion de l'anniversaire de l'annexion de la ville au Royaume d'Italie en 1918, le maire Gianni Bartoli a contrevenu à l'interdiction d’arborer le drapeau tricolore italien sur l'hôtel de ville. Des officiers anglais, au nom de l’ONU, sont immédiatement intervenus pour l'enlever et le réquisitionner. Le lendemain, des manifestations improvisées ont revendiqué le caractère italien de la ville. Elles ont été aussitôt violemment réprimées par la police municipale, dirigée par les Anglais. Le 5 novembre, les étudiants proclament la grève générale et manifestent. Une voiture de police reçoit des jets de pierres, la situation dégénère dans l’église San Antonio. Un officier anglais ouvre le feu et la police suit son exemple : Piero Addobbati et Antonio Zavadil meurent, tandis que des dizaines d'autres garçons sont blessés. Les traces de balles resteront visibles sur deux côtés de l'église jusqu'à sa rénovation en 2012.

Le 6 novembre, la ville est traversée par une foule immense, déterminée à s'attaquer à tous les symboles de l'occupation anglaise : des voitures et des motos de police sont incendiées, ainsi que le siège du « Front pour l'indépendance du territoire libre de Trieste ». Les manifestants arrivent surla place de l’Unité italienne et tentent d'attaquer le bâtiment de la Préfecture, siège de la police civile : les policiers réagissent en tirant à nouveau sur la foule, blessant des dizaines de personnes et tuant Francesco Paglia, Leonardo Manzi, Saverio Montano et Erminio Bassa.

Ces événements vont obliger la diplomatie à trouver une solution : onze mois plus tard, en 1954, le mémorandum de Londres Territoire libre de Trieste est divisé entre une zone A (qui comprend Trieste), attribuée à l'administration civile italienne, et la zone B, attribuée à l'administration civile yougoslave. Trieste revenant à l’Italie (le 26 octobre 1954), cet épisode est perçu comme le dernier d’un Risorgimento qui a occupé l’Italie pendant plus d’un siècle. La mémoire des « Ragazzi del 53 » (les garçons de 1953) est célébrée à chaque anniversaire comme celle des derniers martyrs de l’unité italienne. L’épisode est d’autant plus douloureux que l’Italie a perdu en 1945 des territoires acquis dans les années 1920. La zone B est aujourd’hui partagée entre la Slovénie et la Croatie. Cette dernière a également hérité d’autres portions italiennes du littoral adriatique (Rijeka, Zadar…).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 novembre 2023

extrait de La Tribuna illustrada, 15 novembre 1953

Affrontements entre pro-italiens et indépendantistes devant le siège du Mouvement autonome julien (MAG), le 5 novembre 1953.

4 novembre : l’Italie célèbre son armée et son soldat inconnu

Le 4-Novembre commémore la victoire de l'Italie sur l'Autriche-Hongrie en 1918. C’est l’équivalent du 11-Novembre en France et en Belgique, sauf que cette journée de célébration n’est plus un jour chômé depuis 1976. Aujourd’hui, c’est plus une célébration de l’armée qu’une journée à la mémoire des morts au combat.

Le 4-Novembre commémore la victoire de l'Italie (en tant que membre des Alliés) sur l'Autriche-Hongrie en 1918 à l’issue de la Première Guerre mondiale. C’ette journée de mémoire est l’équivalent du 11-Novembre en France et en Belgique. Sauf qu’en Italie, cette journée de célébration n’est plus un jour chômé depuis 1976.

Sur le front italien, l’armistice entre l’Empire austro-hongrois et l’Italie a été signé le 3 novembre 1918 dans la villa Giusti, propriété du comte Welter Giusti del Giardino, à Padoue. Il est entré en vigueur le 4 novembre. Trois ans plus tard, pour honorer les sacrifices des soldats tombés pour la défense de la Patrie, on a procédé le 4 novembre 1921 à l'enterrement du « Soldat inconnu » au Sacellum de l'Altare della Patria (l’autel de la Patrie) à Rome. En 1922, par le décret royal, le 4 novembre, l’Anniversaire de la victoire, a été déclaré fête nationale.

Suspendu en 1943, le 4-Novembre a été réactivé en 1949, sous l’appellation de Journée de l’unité nationale et des forces armées (Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate). L’unité nationale fait référence au territoire du Tyrol méridional récupéré à la faveur de la défaite de l’Autriche-Hongrie à laquelle l’Italie avait déclaré la guerre le 23 mai 1915. Mais en 1976, le 4-Novembre a été retiré de la liste des jours fériés pour n’être qu’un jour de commémoration officielle.

Aujourd’hui, la Journée des forces armées, telle qu’on l’appelle aujourd’hui, est toujours marquée par divers événements commémoratifs, comme une cérémonie solennelle de dépôt de couronnes par le président de la République à l'Altare della Patria, situé dans un monument de Rome appelé le Vittoriano qui abrite la tombe du Soldat inconnu avec une flamme éternelle. La plupart des villes et villages organisent une cérémonie au monument aux morts, comme cela se fait en France pour le 11-Novembre. Aujourd’hui les drapeaux italien et européen flottent sur tous les bâtiments publics. Une nouveauté cette année 2023, le ministère de la Culture a instauré l'ouverture gratuite des musées nationaux et des parcs archéologiques dans tout le pays.

Chaque année, une cérémonie plus médiatisée que les autres, assortie d’un défilé militaire et d’une démonstration aérienne, se déroule dans une ville italienne. L’an dernier c’était à Bari. Cette année, c’est à Cagliari , en Sardaigne, en présence du président de la République, Sergio Mattarella et du ministre de la Défense, Guido Crosetto. L'équipe nationale de voltige aérienne se produira également à Cagliari avec les Frecce Tricolori qui s'élanceront à nouveau dans le ciel sarde après la représentation du 20 août dernier à Poetto. Un survol de la ville qui est couplé, le même jour, à celui de Rome au-dessus de l'Altare della Patria.

« Nous défendons la paix chaque jour » telle est la devise de l’armée italienne pour ce 4-Novembre, finalement très discret, mais qui est l’occasion de fêtes dans toutes les casernes de la péninsule.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 3 novembre 2023

Sergio Mattarella, président de la République italienne, devant l’autel de la patrie, le 4 novembre 2022 (source : Quirinale)

Les Frecce Tricolori au dessus du Vittoriano

3 novembre : l’indépendance de la Dominique

Il y a 530 ans, le 3 novembre 1493, l’île était longée par Christophe Colomb. Quatre siècles et demi plus tard, l’anniversaire de sa « découverte », un 3 novembre, servira de date pour l’indépendance du Commonwealth de la Dominique (nom officiel du pays), obtenue du Royaume-Uni, en 1978. La fête nationale de la Dominique est l’aboutissement d’un mois de festivités : la saison de l’indépendance.

Il y a 530 ans, le 3 novembre 1493, l’île était longée par Christophe Colomb. On était un dimanche et l’île fut dénommée Domingo, puis Dominique quand les Français en ont pris possession, enfin Dominica quand elle a été intégrée à l’Empire britannique.

Quatre siècles et demi plus tard, l’anniversaire de sa « découverte », un 3 novembre, servira de date pour l’indépendance du Commonwealth de la Dominique (nom officiel du pays), obtenue du Royaume-Uni, en 1978. Cette émancipation a été obtenue par palier, depuis 1967, la Dominique était un État associé du Royaume-Uni.

Pour ce 45e anniversaire de l’indépendance, fêter sous le thème « Anou Selebwe », qui signifie « Célébrons », le gouvernement a demandé aux habitants, aux femmes en particulier, de revêtir la tenue nationale : le wòb dwiyèt. Une tenue, inspirée de celle des femmes du sud de la France au XVIIIe siècle, conçue à l’époque coloniale pour se distinguer de celle des « Grands blancs », les propriétaires des plantations. On le retrouve dans les Antilles françaises et à Sainte-Lucie.

La tenue est déjà prête depuis longtemps, car le mois d’octobre est, chaque année, une suite de fêtes. Les vêtements nationaux de la Dominique ont été au centre des discussions lors de la Semaine de l’histoire, qui s’est déroulée du 6 au 13 octobre 2023. Les 27, 28 et 29 octobre dernier, c’était la 23e édition du festival de la musique créole. En effet, chaque dernier vendredi du mois d’octobre, la journée créole permet aux Dominiquais de célébrer leur héritage culturel, notamment linguistique, avec la mise à l’honneur de la langue créole.

La série des festivités ne s’arrête pas avec l’anniversaire de l’indépendance, qui est aussi la fête nationale. Demain, 4 octobre, on célébrera la Journée nationale du service communautaire (Community Day). Il s'agit d'un grand nettoyage de l’île.

La saison de l’indépendance s’est ouverte le 30 septembre dernier, en voici quelques étapes :

Journée Panyen (journée du panier), le 6 octobre ;

Semaine de l'histoire 9 octobre 13 octobre

13 octobre : Journe Chap Pay

le 14 octobre : Jour de marché (Marché de Portsmouth à 8h00)

Semaine des emblèmes nationaux du 16 au 20 octobre

19 octobre, Concours national Madame Wob Dwiyet, Centre culturel Old Mill, à 20h

Jour du drapeau, le 16 octobre

Kweyol, la Journée des cheveux afro, le 20 octobre

Festival Dwive, le 20 octobre

Journée nationale du patrimoine, le 22 octobre

Concours national Miss Wob Dwiyet, 25 octobre

WCMF 2023 du 27 au 29 octobre

Rassemblement national de la jeunesse, 2 novembre

Fête de l'Indépendance, le 3 novembre

Tous les vendredis pendant la saison de l'indépendance, les citoyens sont encouragés à porter leurs vêtements créoles.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2 novembre 2023

L'amazone impériale est un oiseau endémique de la Dominique. C’est l’emblème de l'île.

2 novembre : Dziady, une fête des morts très politique en Biélorussie

Cette fête des morts, appelée Dziady, n’est plus officielle en Biélorussie car elle avait pris le tour d’une manifestation de l’opposition, désormais réprimée. De très nombreuses personnes se rendent sur les tombes lors de cette Journée du souvenir des ancêtres, perpétuant ainsi des rituels antérieur au christianisme.

Cette fête des morts, appelée Dziady (Дзяды), n’est plus officielle en Biélorussie où Radonitsa est beaucoup plus populaire. Mais, de très nombreuses personnes se rendent sur les tombes lors des deux fêtes. D’ailleurs, jadis, les morts étaient commémorés deux fois par an par des banquets où l’on évoquait l’âme des défunts. Ces repas funéraires se prenaient souvent sur la tombe elle-même. Les dziady, ces Journée du souvenir des ancêtres, sont d’anciennes fêtes païennes célébrées aussi en Pologne, Ukraine, Lituanie et jusqu’en Prusse orientale, que la christianisation n’a pas effacées. Les Églises catholiques et orthodoxes ont tenté longtemps d’en limiter ou d’en canaliser les pratiques, l’Église Uniate, en revanche les a accompagnés. Dans la Biélorussie contemporaine, les orthodoxes célèbrent la mémoire de Dimitrov le premier samedi avant le 8 novembre. Les catholiques se souviennent de tous les croyants décédés le 2 novembre. Localement, cette date est aussi celle de la fête des pères.

Disparue à l’époque communiste, l’ancienne tradition a été réveillée par le Front populaire biélorusse (BPF) en 1988, à l’époque de la Perestroïka, dans le cadre d’une renaissance des idées nationale. En même temps, le dziady a pris un tour politique. Dès 1988, l’opposition a organisé une grande marche vers la forêt de Kurapaty (Курапаты), en lisière de Minsk. C’est là que les exécutions massives perpétrées par la police secrète soviétique avaient lieu à l’époque de la grande purge des années 1937-1941. La forêt de Kourapaty ainsi devenu un immense charnier. Selon les historiens, entre 100 000 et 250 000 personnes pourraient y avoir été tuées. La nuit du 29 octobre 1937 fut particulièrement terrible pour l'intelligentsia locale. Cet anniversaire associé à la tradition du dziady, en faisait un rendez-vous de plus en plus mal supporté par les autorités. Le dziady du 2 novembre a cessé d'être un jour de congé en 1996, lorsque la fête a commencé à être associée à l'opposition démocratique. En 2020, des colonnes de bus et de camions chargés de siloviki (membres des services de sécurité) ont remonté l'avenue de l'Indépendance en direction de la forêt de Kourapaty pour disperser la foule à coups de grenades lacrymogènes, balles de caoutchouc et de paintball. Depuis qu’en 2020, son élection a été contestée par la foule, le dictateur Loukachenko tente d’enrayer toute manifestation de l’opposition. Le 2 novembre est toujours inquiétant pour le régime.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 1er novembre 2023

La marche de 2007 : une telle manifestation de masse n’est plus possible aujourd’hui.

Une tradition initiée en 1988. Cette année là, le drapeau blanc-rouge-blanc avait été hissé pour la première fois depuis 1944, lors d'un événement de masse.

Dans la forêt de Kourapaty

Feux du Dziady en Pologne orientale

1er novembre : hommage aux héros de la renaissance bulgare

Le soir du 31 octobre, dans la plupart des villes de Bulgarie, des processions aux flambeaux vont rassembler des lycéens et des étudiants, en hommage aux grandes personnalités qui ont accompagné le réveil national de la Bulgarie au XIXe siècle. Les élèves n’ont pas classe le 1er novembre, c’est la Journée de l’éveil du peuple.

Le soir du 31 octobre, dans la plupart des villes de Bulgarie, des processions aux flambeaux vont rassembler des lycéens et des étudiants, parfois de simples écoliers, en hommage aux grandes personnalités qui ont accompagné le réveil national de la Bulgarie. L’usage veut que l’on transporte les portraits des grands hommes (il y a peu de figures féminines) comme le font les Russes lors des défilés patriotiques. De la musique, des spectacles sont également prévus. Les élèves n’ont pas classe le 1er novembre, c’est la Journée de l’éveil du peuple (Ден на възрожденците).

Absorbée par l’Empire ottoman, la Bulgarie a disparu en 1396. L’histoire de cette domination a été ponctuée de révoltes de chrétiens contre les Turcs, réprimées violemment le plus souvent. Ce n’est qu’au milieu du XVIIIe siècle que commence à émerger un sentiment national bulgare, qui s’est accentué au XIXe siècle, encouragé par la lutte des Grecs pour l’indépendance. L’aboutissement de ce long combat sera proclamation de l'autonomie de la Bulgarie le 3 mars 1878, dont l’anniversaire est aujourd’hui la fête nationale, puis de l’indépendance du pays, le 22 septembre 1908. Ce très long siècle de lutte et de prise de conscience nationale est appelé la Renaissance bulgare (Българско възраждане).

Dès le milieu du XIXe siècle, une journée d’hommage avait été instituée afin de rendre hommage à des générations de résistants et de promoteurs de la culture bulgare. La date choisie est celle de la fête de saint Jean de Rila (Ivan Rilski), le saint patron et protecteur du peuple bulgare, que l’Église bulgare célèbrait chaque 19 octobre, selon l’ancien calendrier. Or en 1916, l’État bulgare a officiellement adopté le calendrier grégorien, ce qui a fait glisser cette célébration nationale au 1er novembre. La fête patriotique s’est ainsi dissociée de la vénération du saint puisque l’Église orthodoxe locale a conservé le calendrier julien jusqu’en 1968.

Plus tard, en 1923, la célébration a été officialisée par un décret du tsar Boris III faisant du 1er novembre « la fête des revivalistes bulgares, un jour pour rendre hommage à la mémoire des grands Bulgares, bâtisseurs de loin et de près. de la Bulgarie moderne ». Ce jour férié sera célébré jusqu’en 1944. Aboli par les autorités communistes, il est réinstauré en 1992, à la demande de l’écrivain Petar Konstantinov (1928-2011), sous le nom de Jour de réveil du peuple, une fête nationale qui, aujourd’hui, n’est chômée que pour les écoliers, lycéens et étudiants. La veille de ce jour de congés scolaire, sont organisé des processions aux flambeaux aux accents nationalistes. Le matin du 1er novembre, une cérémonie de lever du drapeau national a lieu devant la présidence de la République.

Les autorités communistes, toutefois, avaient fini, sans enthousiasme, par créer un lieu de célébration : le Panthéon des héros de la renaissance bulgare, construit à Roussé et inauguré en mars 1978, pour le centenaire de l’autonomie du pays. Le bâtiment d’abord purement laïc, a été en 2000, surmonté d’une croix et complété par une chapelle. On trouve dans le Panthéon les membres des unités volontaires de l'armée bulgare qui ont pris part à la guerre russo-turque de 1877-1878) : Lyuben Karavelov (1834 -1879), Zahari Stoyanov (1850 -1889), Toma Kardzhiev (1850-1887), Atanas Uzunov (1857-1887), Olimpi Panov (1852-1887), qui ont combattu pour la libération. de la Bulgarie de la domination ottomane. Il abrite également les restes des premiers éducateurs de la ville de Roussé – le professeur Gragni, le professeur Toni, Nil Izvorov, Tsani Ginchev, Dragan Tsankov, qui ont travaillé au nom de la science et de l'éducation aux XVIIIe et XIXe siècles. Le monument immortalise également les noms des membres du détachement de volontaires Chervenovodska qui ont pris part à la guerre serbo-turque de 1876. Le Panthéon rend également hommage à Baba Tonka (« Grand-mère Tonka ») et à la famille Obretenov, des combattants pour la libération de la Bulgarie qui vivait dans la ville de Roussé (Ruse) au XIXe siècle.

Cette Journée de l'éveil du peuple, où les écoliers et étudiants sont mis en avant, l'Union des scientifiques de Bulgarie la célèbre aussi la comme la Journée de la science bulgare (Ден на българската наука).

Quant à l'Union des journalistes bulgares, elle a fait du 1er novembre la Journée du journalisme bulgare (Ден на българската журналистика). C’est ce jour-là, cahque année que les prix de l'Union des journalistes bulgares sont remis.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 31 octobre 2023

Le portait du poète Hristo Botev, un héros national bulgare, figure dans la plupart des défilés du soir du 31 octobre

Le Panthéon de Roussé

Jean de Rila (Иван Рилски) vénéré le 1er novembre (depuis 1968) par l’Église orthodoxe bulgare. Saint protecteur du peuple bulgare, il est le fondateur du plus grande et du plus fameux monastère du pays.

31 octobre : la fête de la Réformation

Dans certains pays protestants, comme les Länder protestants du nord de l’Allemagne, la Fête de la Réformation est un jour férié. Mais, c’est aussi le cas de la Slovénie, pays pourtant à majorité catholique et même, depuis 2008, du Chili, pays qui ne compte que 15 % de protestants évangéliques. La date, qui commémore le 31 octobre 1517, est surtout célébrée par les luthériens et certaines Églises réformées.

Dans certains pays protestants, comme les Länder protestants du nord de l’Allemagne, la Fête de la Réformation est un jour férié et chômé. Mais, c’est aussi le cas en Slovénie, pays pourtant à majorité catholique, et même, depuis 2008, au Chili, pays qui ne compte que 15 % de protestants ainsi qu’au Pérou depuis 2017, preuve des progrès des Églises évangéliques en Amérique latine.

La date, qui commémore le 31 octobre 1517, est surtout célébrée par les luthériens et certaines Églises réformées. En France, le Jour de la réformation est célébré le dimanche le plus proche, soit, cette année, le 30 octobre 2023. En Suisse, les Églises réformées célèbrent le dimanche de la Réforme le premier dimanche de novembre (soit le 5 novembre prochain).

Il y a 506 ans, le 31 octobre 1517, un certain Martin Luther, moine, posait sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg (en Saxe-Anhalt, Allemagne) une affiche où il détaillait ses 95 thèses. Il y exposait le sola gratia (l’homme est sauvé par la seule grâce de Dieu), il réfutait l’infaillibilité du Pape, et contestait les indulgences, moyen par lequel, grâce à une grosse somme d’argent, on achetait sa place au paradis. Le protestantisme était né ! À l’origine, Luther ne voulait pas provoquer de scission mais seulement dénoncer les dérives de l’Église catholique et la réformer. Il quittera son ordre monastique en 1525 pour se marier puis sera finalement ex-communié pour hérésie. Au milieu du XVIe siècle, c’est la moitié de l’Europe qui aura basculé dans le protestantisme.

Cette journée importante pour les protestants, particulièrement les luthériens, qui commémorent l’événement fondateur du protestantisme et réitèrent les quatre grands principes de la Réforme : rien que la Bible, seule source de vérité ; rien que Jésus-Christ, seul intermédiaire entre Dieu et les hommes ; rien que la grâce, manifestation de la bonté de Dieu; rien que la foi, quiconque croyant en Jésus, fils de Dieu, sera sauvé.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 30 octobre 2023

Portait de Martin Luther par Lucas Cranach l’Ancien, Galerie des Offices, Florence (détail)

29 octobre : la république de Turquie fête son centenaire

Cela fait plusieurs années que Recep Tayyip Erdoğan prépare cet événement. La célébration de ce centenaire de la république turque a été un des enjeux de la dernière présidentielle, en mai dernier. Son ambition était d’être celui qui présiderait l’événement : annoncer « le siècle de la Turquie » (le slogan de ce 29-Octobre). Au début du XXe siècle, la Turquie a failli disparaître. Aujourd’hui, c’est un pays qui compte, même si c’est souvent pour le pire (dernièrement son soutien au Hamas). Erdogan à vendu à ses électeurs une Turquie puissance mondiale, c’est ce que les Turcs célèbrent chaque 29 octobre.

Cela fait plusieurs années que Recep Tayyip Erdoğan prépare cet événement. La célébration de ce centenaire de la république turque a été l’un des enjeux de la dernière présidentielle, en mai dernier. Son ambition était d’être celui qui présiderait l’événement : annoncer « le siècle de la Turquie » (le slogan de ce 29-Octobre), celui qui débute demain et fera de la Turquie une grande puissance.

Compte tenu de la situation internationale, la célébration ne sera pas beaucoup plus spectaculaire que les autres 29-Octobre, car la date est célébrée chaque année comme Fête de la République (Cumhuriyet Bayrami). La plupart des festivités ont été annulées. Seuls subsistent les feux d’artifice à Istanbul, Ankara et Izmir, ainsi qu’un spectacle de drones Bayraktar sur le Bosphore, vitrine des succès technologiques de la Turquie. Ainsi que, ce soir à 19h, une marche aux flambeaux en l’honneur du centenaire de la République dans les rues d’Istanbul.

Les yeux du monde sont rivés sur Gaza, Recep Tayyip Erdoğan n’aura pas l’exposition médiatique qu’il espérait, malgrès sa prise de position en faveur du Hamas, tout en levant son veto à l’entrée de la Suède dans l’OTAN, afin de monter la puissance politique de la Turquie, un pays à cheval sur deux mondes. Après cette déclaration, les cérémonies du centenaire risquent d’être perçues comme la suite des manifestations de soutien au Hamas organisée par l’AKP, beaucoup plus que comme l’heure de gloire d’une puissance émergente.

Recep Tayyip Erdoğan, qui est au centre des commémorations, avait promis, en 2011, que la Turquie figurerait parmi les dix premières puissances mondiales en termes de PIB. Le pays n’est aujourd’hui que le dix-neuvième. Et surtout, en termes de PIB par habitant, on est encore très loin du compte. La chute de la livre turque a provoqué un effondrement du pouvoir d’achat… voyant que sa “Vision 2023” ne serait pas atteint, Erdoğan annonce à présent des horizons plus lointain : 2053 (anniversaire de la prise de Constantinople) ou encore 2071 (le millénaire de l’arrivée des Turcs en Anatolie).

Le 29-Octobre est un jour férié qui commémore la fondation, en 1923, de la république de Turquie sur les ruines de l’Empire ottoman. Cette république existait déjà depuis la convocation d’une Grande Assemblée en 1920 par le général Mustapha Kemal mais elle n’était pas reconnue par le Sultan et les dirigeants ottomans. C’est la fin de la guerre, qui s’est conclue par une victoire turque (1922) et le traité de Lausanne (1923) qui lui est très favorable, qui permettront à Mustafa Kémal, dit Ghazi » (le Victorieux), d’abolir le sultanat et de proclamer officiellement la république, le 29 octobre 1923. Il en est devenu le premier président. Plus tard, fort de son pouvoir absolu, il sera surnommé Atatürk.

Vainqueur des dernières présidentielles, Tayyip Erdogan est au pouvoir depuis 20 ans et le sera encore pour près de cinq ans. Son ambition est de s’imposer dans les mémoires comme l’autre leader, après Kemal, qui aura marqué la Turquie. Aujourd’hui, le pays est divisé, la moitié de la Turquie a voté pour lui, mais son parti l’AKP a perdu la majorité absolue. L’autre moitié le déteste vraiment. À ce jour, la deuxième force politique du pays n’est autre que le Parti républicain du peuple (CHP), le parti fondé par Mustafa Kemal lui-même, que Kemal Kilicdaroglu, le candidat malheureux à l'élection présidentielle de mai dernier, continue de diriger.

Les deux leaders charismatiques s’opposent sur bien des points. Mustafa Kemal a procédé à une occidentalisation et à une sécularisation à marche forcée de cette Turquie nouvellement fondée. En 1924, il a aboli le califat, l'autorité islamique de l'Empire ottoman et fait fermer les écoles coraniques, remplacées par des écoles républicaines. La charia est également abandonnée au profit du droit positif… La politique ismalo-conservatrice d’Erdogan est à l’opposé de celle de Kemal. Il a favorisé le voile des femmes, interdit par Atatürk, le budget du Diyanet, qui nomme les imams et gère les mosquées, a explosé sous ses gouvernements. Erdogan se voit en leader du monde islamique et cherche à se concilier les opinions publiques du monde arabes, d’où sa prise de position en faveur du Hamas, après l’attaque terroriste du 7 octobre. Il partage néanmoins avec Mustapha Kemal, une vision ethnique de la Turquie, la négation des minorités et celle du génocide arménien. Il partage surtout un souci de puissance. Le régime du 29 octobre 1923 est né d’une victoire militaire, celle de la guerre d’indépendance turque (1919-1922) menée par Mustafa Kemal contre les puissances alliées d’occupation et l’armée du sultan. En mai 2023, c’est avant tout un leader régional que les électeurs ont élu. Au début du XXe siècle, la Turquie a failli disparaître. Aujourd’hui, c’est un pays qui compte, même si c’est souvent pour le pire (Syrie, Haut-Karabagh, Libye, le Hamas, les Loup gris…). Erdogan à vendu à ses électeurs une Turquie puissance mondiale, c’est ce que les Turcs célèbrent chaque 29 octobre.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 28 octobre 2023

28 octobre : les Tchèques célèbrent leur indépendance

La République tchèque commémore la création de la Tchécoslovaquie, le 28 octobre 1918. Pour les Tchèques qui ont vécu quatre siècles sous la coupe de l’Autriche, c’est une date importante qui donne lieu à un jour férié, mais comme la Tchécoslovaquie n’existe plus, ils n’ont pas conservé cette date comme fête nationale.

La République tchèque commémore par un jour férié la création de la Tchécoslovaquie, le 28 octobre 1918, sur les décombres de l’Empire austro-hongrois dont la dissolution interviendra trois jours plus tard. La Bohême et la Moravie qui constituent (avec une petite portion de la Silésie), la Tchéquie actuelle, vivaient sous la coupe des Habsbourg depuis 1526. Antérieurement, le Royaume de Bohême avait eu un passé glorieux du XIIIe au XVe siècles. C’est dire l’importance de cette indépendance obtenue après quatre siècles vécus sous la tutelle de l’Autriche.

Le 28 octobre est aujourd’hui célébré comme le Jour de la création de l’État tchécoslovaque indépendant (Den vzniku samostatného československého státu). Chaque 28 octobre, une importante cérémonie, avec défilé militaire, se déroule au Mémorial national de Vítkov, lieu d’un fait d’armes important du XVe siècle contre les armées catholiques. Après une minute de silence, une gerbe est déposée sur la tombe du soldat inconnu.

Le président et les principaux membres du gouvernement se rendent ensuite dans le parc du château de Lány, non loin de Prague, sur la tombe de Tomáš Masaryk pour un dépôt de fleurs. Tomáš Garrigue Masaryk a été le premier président de la Tchécoslovaquie, élu le 14 novembre 1918, réélu en 1920… Il a dirigé le pays jusqu'au 14 décembre 1935. Sa figure symbolise la Tchécoslovaquie indépendante de Vienne, de Berlin et de Moscou. À Brno, une cérémonie se déroule au pied de sa statue.

Une réception est donnée au château de Prague, résidence du président de la République, Les personnalités du pays sont invitées salle Vladislav à une cérémonie de remise de décorations (I'Ordre du Lion blanc, la plus haute décoration d'État , mais aussi de l'Ordre de Tomáš Garrigue Masaryk, la Médaille de l'héroïsme et la Médaille du mérite). Devant le château, place Hradcany, se déroule la cérémonie de prestation de serment des membres de l'armée de la République tchèque.

La Slovaquie qui n’a pas eu la même histoire, ne célèbre pas cet anniversaire. Elle a choisi, au contraire, pour fête nationale, l’anniversaire de la disparition de la Tchécoslovaquie, le 1er janvier 1993. Il existe néanmoins une discrète« journée du souvenir » célébrant chaque 30 octobre, l'anniversaire de l'adhésion officielle des Slovaques à la Tchécoslovaquie.

Le 28 octobre 1918, à Genève, une délégation du Comité national dirigée par Karel Kramář entamait des négociations avec le représentant de la résistance étrangère anti-autrichienne, Edvard Beneš, sur la création et la forme d'un État tchécoslovaque indépendant. Entre autres choses, ils sont parvenus à un accord selon lequel le nouvel État serait une république (une monarchie avait également été envisagée ), Masaryk deviendrait président et Kramář serait le premier ministre. La nouvelle de la reconnaissance par l'Autriche-Hongrie des conditions de paix s'est répandue. Les conditions comprenaient notamment la reconnaissance de l'autonomie des peuples d'Autriche-Hongrie, que le peuple a interprété comme une reconnaissance de l'indépendance. Cette nouvelle a donné lieu à des manifestations de joie spontanées au cours desquelles la population a détruit les symboles de l'Autriche-Hongrie. Le prêtre Isidor Zahradník s'est adressé à la foule sur la place Venceslas, près du monument à Saint-Venceslas et a proclamé un État tchécoslovaque indépendant. Dans la soirée du 28 octobre, le Comité national a promulgué des premières lois, celle prévoyant la création d'un État tchécoslovaque indépendant et la proclamation du Comité national du « Peuple tchécoslovaque ». Les deux documents ont été signés par Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár et František Soukup, des personnalités qui seront appelés plus tard « Les hommes du 28 octobre ». Le même jour, quatre représentants ont été ajoutés au Comité National ; mais les représentants des Allemands et des Hongrois n’ont pas été invités.

Dès 1919, le 28 octobre a été célébré comme la fête nationale du nouvel État. À l’époque de l’occupation nazie, la fête nationale a été abolie, mais la journée a été celle de grandes manifestations de résistance, vivement réprimées par les Allemands. Le 28 octobre 1939, deux personnes ont été tuées et quinze blessées lors de la manifestation. Parmi les morts se trouvait l'étudiant en médecine Jan Opletal , dont les funérailles, tenues le 15 novembre, devinrent un prétexte pour de nouvelles protestations contre l'occupation, auxquelles les Allemands répondirent le 17 novembre 1939 en fermant les universités tchèques . Après la Seconde Guerre mondiale, la fête nationale a été célébrée jusqu'en 1951, date à laquelle son nom a été changé par les autorités communistes en Journée de la nationalisation du patrimoine. À nouveau en 1988 et 1989, le 28 octobre a été l’occasion de grandes manifestations contre la dictature. La fête nationale a été rétablie en 1990 et a été célébrée jusqu’en 1992.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 27 octobre 2023

Prague, le 28 octobre 1918

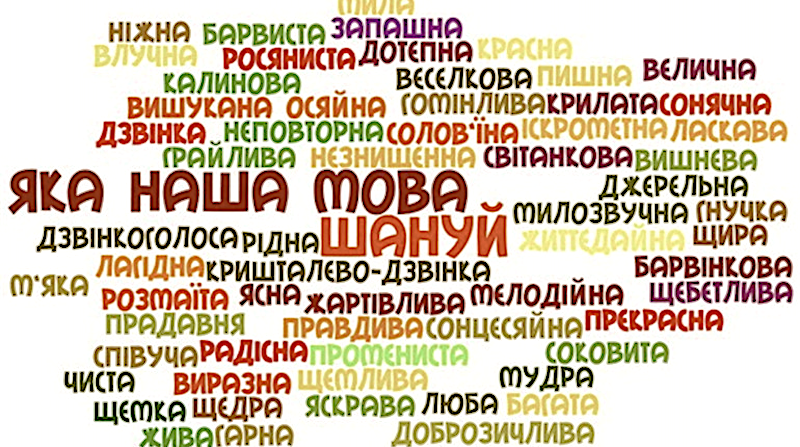

27 octobre : la Journée de l’écriture et de la langue ukrainiennes

L’armée ukrainienne patine dans sa reconquête des territoires occupés par les Russes mais s’il est un domaine où la victoire de l’Ukraine face à Moscou est largement engagée, c’est celui de la culture et en particulier de la langue. Le russe, jusque-là largement parlé en Ukraine a connu un déclin vertigineux au profit de l’ukrainien. Cette journée dont la date a changé cette année, est l’occasion de le vérifier.

L’armée ukrainienne patine dans sa reconquête des territoires occupés par les Russes mais s’il est un domaine où la victoire de l’Ukraine face à Moscou est largement engagée, c’est celui de la culture et en particulier de la langue. Le russe, jusque-là largement parlé en Ukraine, a connu un déclin vertigineux au profit de l’ukrainien, la langue du pays, malmenée aux époques tsariste et soviétique et que les autorités pro-russes s’appliquaient encore à marginaliser dans les années 2000. Depuis 2014 et surtout depuis l’agression russe du 24 février 2022, la situation s’est complètement renversée au point que des familles qui n’avaient jamais parlé ukrainien se sont mises à l’apprendre et à l’utiliser.

Une Journée de l'écriture et de la langue ukrainiennes avait été instituée en 1997, elle avait un caractère plus folklorique que véritablement culturel. La principale manifestation consistait à déposer des fleurs aux pieds de la statue de Nestor le chroniqueur, le 9 novembre, jour de sa fête. Nestor était un moine de la Laure de Kiev-Pechersk qui est considéré comme l'auteur de la Chronique primaire, également connue sous le nom de Conte des années passées , qui est une source fondamentale d’information sur l’histoire ancienne des Slaves de l'Est.

Cette date reprenait une vielle tradition, marquée le 9 novembre, après avoir emmené leurs enfants à l'école, les parents se rendaient à l’église pour mettre une bougie devant l’icône de Nestor le Chroniqueur et prier pour qu’il aide l’enfant dans ses études.

Pour bien marquer la rupture avec la Russie, l’Église orthodoxe d’Ukraine (OCU) et l’Église gréco-catholique ukrainienne (UGCC) ont abandonné en 2023 le calendrier julien (celui que suit l’église russe) pour le calendrier grégorien qui a cours dans le reste du monde. La conséquence est que la Journée de l’écriture et de la langue ukrainiennes (День української писемності та мови) est désormais célébrée le 27 octobre. L’année 2023 inaugure cette nouvelle date.

Parmi les événements qui marquent la journée du 27 octobre : le Concours international Petro Yatsyk s’adresse aux experts en langue ukrainienne. Il concerne plus de 5 millions de personnes habitants une vingtaine de pays à travers le monde. Une dictée radiophonique est organisée, les participants doivent envoyer la photo de leur texte avant le 28 octobre à 11h à rd@suspilne.media.

L’ukrainien, apparu au VIe siècle, a survécu à des siècles de tentatives d’éradication. Après le déclin de l’État de Kiev, la langue ukrainienne a connu des temps difficiles. Mais c'est à l’époque de l’Empire russe qu’elle a subi la plus grande oppression. En 1627, sur ordre du tsar de Moscou, des livres imprimés en Ukraine furent brûlés pour la première fois. En 1720, le tsar Pierre Ier interdit totalement l’impression de livres en langue ukrainienne. En outre, il était interdit d’enseigner en ukrainien dans les établissements d’enseignement et de l’utiliser pour des sermons dans les églises.

Dans le même temps, l’intelligentsia ukrainienne s’est appliquée à la populariser. Le créateur de la langue ukrainienne moderne est le diplomate Ivan Kotlyarevskyi, auteur de l’Énéide et de Natalka Poltavka, créés sur la base d’une langue vernaculaire vivante. Un peu plus tard, Taras Chevchenko a prouvé par son œuvre poétique que la langue ukrainienne n’est pas inférieure aux autres langues. Son recueil Testament est l’œuvre en ukrainien la plus traduite. Depuis 1845, elle a été traduit 147 fois dans différentes langues.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 26 octobre 2023

illustration //umannews.city/

26 octobre : en Libye, mémoire des victimes de l’occupation italienne

Chaque 26 octobre, les drapeaux sont mis en berne en mémoire des victimes de trois décennies de colonisation italienne en Cyrénaïque et en Tripolitaine. La date fait référence au massacre de quelque 4000 civils, le 26 octobre 1911, lors de la conquête du pays dont les villes côtières ont été bombardées depuis de navires de guerre.

Chaque 26 octobre, les drapeaux sont mis en berne. Traditionnellement, les fonctionnaires portent un brassard noir en mémoire des victimes de trois décennies de colonisation italienne en Cyrénaïque et en Tripolitaine qui a débuté le 3 octobre 1911 et a duré jusqu’en 1943.

La date du 26 octobre fait référence au massacre, en 1911, de quelque 4000 civils lors de la conquête du pays dont les villes côtières ont été bombardées depuis de navires de guerre. Le même jour plusieurs centaines de civils, hommes, femmes, enfants, ont été transférés vers des îles italiennes désertes ou peu peuplées comme Tremiti, Ponza, Qavignana, Feninuntepe ou Ustica. D’autres ont été parqués dans des camps dans le désert. Les déportations se sont succédées jusqu’en 1943, elles ont concerné plus de 5000 personnes. L’armée italienne a été impitoyable envers ceux qui s’opposaient à la conquête du territoire libyen. Elle a été la première, en novembre 1911, à lâcher des bombes sur des populations civiles depuis des avions. Aïn Zara, une oasis au sud-est de Tripoli est devenu le premier endroit sur Terre à être bombardé depuis les airs. Cette méthode de guerre fera, hélas, école jusqu’à nos jours.

Cette Journée de deuil (يوم الحداد الليبي ) qui est un jour férié, cultive la mémoire des morts à l’époque coloniale. En 1998, le gouvernement italien a exprimé ses regrets et ses excuses pour ce qui est arrivé au peuple libyen en raison du colonialisme italien. Kadhafi avait réclamé des compensations, mais Rome avait toutefois considéré que la question était réglée par un accord conclu en 1956 avec le roi Idriss.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 octobre 2023

Sur un billet de banque, le portrait d’Omar al-Mokhtar, un des chefs de la résistance à la colonisation italienne, capturé en 1931 et exécuté par pendaison, le 16 septembre.

Une page du Libyan stand, du 24 octobre 2022, évoquant la journée de deuil et ce à quoi elle fait référence.

25 octobre : la Journée mondiale de l'opéra

L’anniversaire de Georges Bizet (né en 1838) et de Johann Strauss II (né en 1825), compositeurs d’opéra pour le premier et d'opérette pour le second, a servi de date annuelle pour la création d’une Journée mondiale de l’opéra (World Opera Day).

L’anniversaire de Georges Bizet (né en 1838) et de Johann Strauss II (né en 1825), compositeurs d’opéra pour le premier et d'opérette pour le second, a servi de date annuelle pour la création d’une Journée mondiale de l’opéra (World Opera Day).

Le 25 octobre est un jour où les compagnies d'opéra, ainsi que les artistes, les amateurs et les professionnels de l'opéra peuvent montrer et célébrer la valeur de cette forme d'art. En 2023 a lieu la cinquième édition. Des opéras du monde entier ouvrent leurs portes (virtuelles ou non) pour un aperçu des coulisses pour faire mieux connaître leur univers. #WorldOperaDay

Cette journée a été lancée en 2019 par trois organisations d'opéra : OPERA America, Opera Europa et Ópera Latinoamérica. Il est soutenu par un certain nombre de partenaires internationaux : Europe créative, le Cercle européen des philanthropes de l'opéra et du ballet, l'International Artist Managers' Association, l'International Theatre Institute, Opera for Peace et RESEO – European Network for Opera, Music & Dance Education… et d’organisations nationales d'opéra et de théâtre musical du Canada, de Chine, de France, d'Inde, d'Italie, d'Allemagne, de Norvège, du Royaume-Uni et d'autres pays.

À Paris, ce 25 octobre, l’Opéra Bastille a programmé la première de Cendrillon, de Jules Massenet. L’Opéra d’Amman, en Jordanie, programme Aïda pour l’occasion après La Bohème en 2018, Barbier de Séville en 2019 et La Traviata en 2022. À New York, le Métropolitain opéra House donne, ce soir, La Bohème. Giacomo Puccini…

Le site international : www.worldoperaday.com/

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 octobre 2023

24 octobre : la Journée du Cachemire pakistanais

Cette fête annuelle du 24 octobre n’est célébrée que dans la portion du Cachemire qui se trouve aujourd’hui sous administration pakistanaise. L’Azad Kashmir (le « Cachemire libre », selon l’appellation locale) représente environ un tiers de l’ancien État princier du Cachemire.

Cette fête annuelle du 24 octobre n’est célébrée que dans la portion du Cachemire qui se trouve aujourd’hui sous administration pakistanaise. L’Azad Kashmir (le « Cachemire libre », selon l’appellation locale) représente environ un tiers de l’ancien État princier du Cachemire.

En 1947, le Cachemire a été confronté à un choix difficile au moment de la partition des Indes britanniques. La principauté est peuplée majoritairement de musulmans ce qui aurait dû la faire basculer du côté pakistanais, mais son maharaja, Hari Singh, était hindou. En raison de désaccords personnels avec Jawaharlal Nehru , il n’opta pas pour l’Inde mais pour ne pas devenir pakistanais, proclama l’indépendance de son État. Cette option provoqua la révolte des habitants de l’ouest du Cachemire.

Suite à un conflit armé avec les forces indiennes, le 24 octobre 1947, Muhammad Ibrahim Khan, connu comme le « Père de l'Azad Cachemire », a formé un gouvernement provisoire de l'Azad Jammu-et-Cachemire. Cette date est désormais célébrée comme l’anniversaire de la fondation de l’Azad Cachemire (le « Cachemire libre »). L’a partie occidentale du Cachemire ayant rejoint le Pakistan, le Maharaja a finalement cédé le contrôle de la partie restante du pays à l'Inde en échange d'une aide militaire. Cela a abouti à un conflit opposant l’Inde et le Pakistan (et, dans une moindre mesure, la Chine), qui se poursuit toujours. La ligne de front, toutefois, n’a pas bougé depuis le 1er janvier 1949.

Aujourd'hui, le Cachemire est divisé en trois parties administrées, l’une par l'Inde (les territoires du Jammu-et-Cachemire et le Ladakh), une autre par le Pakistan (l'Azad Kashmir et le Gilgit-Baltistan, ce dernier territoire s’est séparé du Cachemire le 1er novembre 1948) et enfin, la Chine (l’Aksai Chin et la vallée de Shaksgam).

Théoriquement, l’Azar Cachemire est une entité autonome dotée de son propre président, de son propre Conseil des ministres, de son Assemblée législative, de sa Cour suprême et de sa Haute Cour. Le ministère des Affaires du Cachemire et du Gilgit-Baltistan sert de lien entre les gouvernements du Pakistan et de l'Azad Cachemire. Cette autonomie reste très théorique. Cette Journée de l'Azad Cachemire (Azad Kashmir Day ou ومِ تاسیس آزاد کشمیر ) a été instaurée pour souligner le droit du Pakistan sur ce territoire. Il existe aussi une journée de solidarité avec le Cachemire, le 5 février, qui s’adresse à l’autre partie du Cachemire, celle réputée occupée selon la position pakistanaise.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 octobre 2023

Le drapeau de l‘Azad Kashmir

Bannière annonçant la journée, sur une route d’Islamabad