L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

13 mai : les Russes célèbrent leur flotte de la mer Noire et leur présence en Crimée

Cette célébration annuelle a pris une dimension particulière depuis que, en 2014, la Crimée a été annexée par la Russie. Elle rappelle la date du 13 mai 1783. Ce jour où l’impératrice russe, Catherine II, signait un décret impérial qui autorisait la création d’une base navale et d’une flotte sur une mer où la Russie n’avait pas encore ses repères.

Cette célébration annuelle a pris une dimension particulière depuis que, en 2014, la Crimée a été annexée par la Russie. Elle rappelle la date du 13 mai 1783. Ce jour où l’impératrice russe, Catherine II, signait un décret impérial qui autorisait la création d’une base navale et d’une flotte sur une mer où la Russie n’avait pas encore ses repères. Peu de temps auparavant, l’escadre de l’amiral Klokatchev pénétrait dans la baie d’Akhtiarskaïa. Un mois plus tard, au fond de cette baie commencera la construction de la ville de Sébastopol, le futur siège de la flotte russe dans le sud de la péninsule de Crimée, prise aux Ottomans.

La flotte de la mer Noire a été créée le 13 mai 1783 par le prince Grigory Potemkine. C’est lui également qui fondera la future base navale. Laquelle au fil des siècles n’a rien d’un décor à la Potemkine. Quant à la flotte, ce n’est pas elle qui va mettre en difficulté le tsar Poutine, comme le cuirassé Potemkine avait ébranlé le trône de Nicolas II. Au contraire, au moment de l’annexion de la Crimée, plusieurs dizaines de navires ukrainiens ont fait le choix de rejoindre la flotte de la mer Noire (celle de la Russie), avec leur équipage au complet.

Sébastopol, au moment de la disparition de l’URSS, s’était retrouvé en Ukraine, avec un droit d’usage de la Russie, mais le bail se terminait en 2017. Poutine ne pouvant accepter cela, a préféré prendre les devants en mettant la main sur la Crimée avant le terme. Ensuite, l’objectif des Russes est l’exclusion complète des Ukrainiens de la mer Noire. Il y a pour cela deux étapes. La première est en train de se dérouler : c’est le blocage du détroit de Kertch menant à la mer d’Azov, un passage essentiel pour le commerce maritime de l’Ukraine. Le 24 avril dernier Moscou annoncé que la traversée des eaux de la Fédération de Russie serait suspendu pour tous les navires étrangers, militaires comme civils, jusqu’au 31 octobre. La procédure d’étouffement est en cours. La seconde étape sera de provoquer des soulèvements dans la ville d’Odessa, le seul grand port libre qu’il reste à l’Ukraine. La manœuvre consistera ensuite à venir en aide aux insurgés et à occuper Odessa, avant de l’annexer, comme Sébastopol. Ainsi étouffée, l’Ukraine tombera comme un fruit mûr dans l’escarcelle de la Russie. Avec l’espoir, du côté des Russes, que l’OTAN sur lequel comptent l’Ukraine et la Géorgie, ne réagira pas… Qui veut mourir pour Kiev ou Odessa ?

Sébastopol où se déroulent aujourd’hui les traditionnelles festivités militaires, a été assiégée en 1854 lors de la guerre de Crimée (un fait d’armes français qui valut de baptiser un boulevard parisien à son nom) puis à nouveau par l’Allemagne nazie, en 1941 (l’un des plus longs sièges de la guerre, la ville fut déclarée martyre comme Stalingrad et Leningrad).

On est ici sur un carrefour multiethnique, ces terres ont été grecques, turques, russes, soviétique et ukrainiennes. On est au cœur des mers chaudes tant convoitées par la Russie, née à plusieurs milliers de kilomètres de là. La Crimée est une dérisoire consolation pour un empire et une puissance perdue. Néanmoins, dangereuse pour son environnement immédiat. Quand cette fête a été instaurée en 1996, Moscou était encore loin des positions géostratégiques que la Russie a pu reconquérir en 25 ans. C’est cette réussite qui est célébrée aujourd’hui avec ce Jour de la flotte de la mer Noire (День Черноморского флота), célébré chaque 13 mai à Sébastopol et à Novorossiysk. Ne pas confondre avec le Jour de la marine (День Военно-Морского Флота), observé fin juillet.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 mai 2021

photo du ministère russe de la Défense

12 mai : la Journée du Patrimoine finlandais

La Journée du Patrimoine finlandais célèbre un philosophe né en 1806, un 12 mai, et mort en 1881. Il s’agit de Johan Vilhelm Snellman qui a œuvré toute sa vie à faire du finnois une langue. Laquelle ne deviendra la langue officielle de la Finlande au côté du suédois, qu’en… 1917.

La Journée du Patrimoine finlandais (Suomalaisuuden päivä) célèbre un philosophe né en 1806, un 12 mai, et mort en 1881. Il s’agit de Johan Vilhelm Snellman qui a œuvré toute sa vie à faire du finnois une langue. Toutefois, celle-ci ne deviendra la langue officielle de la Finlande au côté du suédois, qu’en… 1917.

Au XIXe siècle, le suédois était la langue des élites culturelles et le russe, celle de l’administration. La Finlande, n’avait jamais existé en tant qu’État. Pendant des siècles, Elle n’a été qu’une province suédoise, puis russe. Le finnois était la langue des paysans , elle était très peu écrite jusqu’à la publication, en 1835, du Kalevala, la grande épopée nationale qui est célébrée chaque 28 février. Ce n’est qu’au cours du XXe siècle que le finnois s’est imposé comme langue littéraire, même si, aujourd’hui encore, certains écrivains finlandais continuent d’écrire en suédois, idiome qui demeure la langue maternelle d’une petite minorité des Finlandais.

En 1863, Snellman est devenu membre du Sénat. En tant que chancelier de l'Échiquier, il a fait appliquer le décret linguistique de l'empereur de Russie, mais aussi le rétablissement du Parlement de Finlande et l'introduction finale du markka finlandais qui a remplacé le rouble russe comme monnaie de la Finlande.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 11 mai 2021

Johan Vilhelm Snellman sur billet de 1976

11 mai : la joyeuse Toussaint des Biélorusses

Aujourd’hui, c’est Radonitsa, le jour dédié aux défunts dans le monde russe. La fête n’est pas si triste, le terme russe, Радоница, signifie « Jour de réjouissance ». C’est une vieille coutume slave que de fêter les morts au printemps. La tradition a été récupérée par l’église orthodoxe et placé le deuxième mardi de Pâques.

Aujourd’hui, c’est Radonitsa (Радоница), le jour dédié aux défunts dans le monde russe. La fête n’est pas si triste, d’ailleurs le terme russe, Радоница, signifie « Jour de réjouissance ». C’est une vieille coutume slave que de fêter les morts au printemps. La tradition a été récupérée par l’église orthodoxe et placée le deuxième mardi de Pâques (orthodoxe). Une autre fête des morts est célébrée le 2 novembre.

En Biélorussie, Radonitsa (ou Radounitsa) est fériée. On commence généralement la journée en assistant à un service religieux, puis on se rend sur les tombes des proches. Dans certaines parties de la Biélorussie, la tradition de Radonitsa consiste à organiser un véritable repas au cimetière, en s’installant sur la tombe familiale, et de laisser les restes nourriture aux morts. Ce rituel rassemble « toute la famille », les morts comme les vivants. Ce « Jour de réjouissance » commence au cimetière se poursuit souvent à la maison, sous une forme plus gaie, avec chants, danses et jeux. Être joyeux en présence de la mort signifie surmonter la peur de la mort et célébrer la vie. Cependant, l'Église orthodoxe voit d’un mauvais œil cette vieille coutume slave qui consiste à célébrer les morts joyeusement avec de la nourriture et de l'alcool.

Radunitsa est aussi fêtée en Russie, aujourd’hui ou hier selon les régions. Généralement, on se contente d’entretenir les tombes des défunts et d’y placer des œufs de Pâques décorés, symbole de résurrection. À l’époque soviétique, quand les offices religieux étaient interdits, cette célébration familiale dans les cimetières se substituait à celle de Pâques.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 mai 2021

Pour nous aider à faire vivre l’Almanach BiblioMonde, pensez à un petit don de temps en temps, vous pouvez le faire sur Tipeee

9 mai : le Bengale célèbre son poète Tagore, le premier Nobel de littérature non européen

Rabindranath Thakur dit Tagore aurait eu 160 ans il y a deux jours, l'État indien du Bengale occidental et des Bengalis du monde entier le célèbre aujourd’hui. Cette fête locale est connue sous le nom de Poncheeshe Boishakh.

L'État indien du Bengale occidental, le Bangladesh et des Bengalis du monde entier célèbrent le 160e anniversaire de Rabindranath Tagore, selon le calendrier bengali, c’est-à-dire le 25e jour du moi de Boishakh, qui cette année tombe le 9 mai du calendrier grégorien. Cette fête locale est connue sous le nom de Poncheeshe Boishakh ou de Rabindra Jayanti (রবীন্দ্র জয়ন্তী). Elle donne lieu à des manifestations culturelles, en particulier dans les écoles et universités.

Rabindranath Thakur dit Tagore (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) est né à Calcutta le 7 mai 1861, il aurait eu 160 ans il y a deux jours. Fils d’un philosophe, appartenant à une famille de notable bengali, le jeune Rabindranath (dit Rabi) a écrit ses premiers poèmes à l’âge de huit ans. C’est un recueil de poèmes, qu’il traduira plus tard en anglais (il a étudié à Londres), qui lui vaudra le prix Nobel de littérature en 1913, le premier décerné à un non Européen. Mais Tagore s’est aussi illustré dans l’art du roman dont il a créé le genre en langue bengali et qui font connaître l’écrivain dans le monde entier. Artiste complet, il est aussi peintre et musicien.

Personnalité de dimension mondiale, Tagore a voyagé dans de très nombreux pays en Asie, Amérique du Sud, Europe… fustigeant les nationalismes et promouvant le Bengale, pays dont il déplorait le déclin. Il est la personnalité bengali la plus connue dans de monde. L’anniversaire de sa mort, le 7 août 1941, il y a 80 ans cette année, est chaque année un jour de deuil au Bengale Occidental et au Bangladesh. Les administrations sont fermées ce jour-là.

Le grand poète est aussi célébré dans toute l’Union indienne. En 2011, le gouvernement indien avait émis une pièce de 5 roupies pour marquer le 150 anniversaire de sa naissance.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 mai 2021

« Celui qui plante des arbres, sachant qu'il ne s'assiéra jamais à leur ombre, a au moins commencé à comprendre le sens de la vie. » -Rabindranath Tagore

« Si vous pleurez parce que le soleil est sorti de votre vie, vos larmes vous empêcheront de voir les étoiles. » -Rabindranath Tagore

২৫শে বৈশাখ

7 mai : les Lituaniens célèbrent leur langue, le livre et la presse

En Lituanie est célébré comme la Journée de la restauration de la presse lituanienne, de la langue et du livre. En mai 1864, Alexandre II de Russie avait interdit les manuels de langue lituanienne. L’interdiction n’a été levé qu’en 1904, le 7 mai.

Le 7 mai en Lituanie est célébré comme la Journée de la restauration de la presse lituanienne, de la langue et du livre. En mai 1864, Alexandre II de Russie avait interdit les manuels de langue lituanienne. L'interdiction a ensuite été étendue à toutes les publications en langue lituanienne imprimées dans l’alphabet latin. Il était illégal d'imprimer, mais aussi d'importer, de distribuer et de posséder de telles publications. L'interdiction n’a été officiellement levée que le 7 mai 1904. C’est cet anniversaire qui est célébré en Lituanie chaque 7 mai, avec la Journée de la restauration de la presse lituanienne, de la langue et du livre (Gegužės septintoji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena).

Après les partitions de la Pologne à la fin XVIIIe siècle, une grande partie de la Lituanie a été incorporée à l'Empire russe. Après le soulèvement de janvier 1863 contre l'Empire russe, de nombreux politiciens russes étaient convaincus que la russification de la Lituanie aiderait à prévenir de nouveaux soulèvements. On a donc interdit de publier en lituanien dans la graphie latine. En revanche, L'utilisation de l'écriture cyrillique était autorisée et même encouragée par le gouvernement. Au lieu de faire accepter aux Lituaniens l'influence culturelle russe, l'interdiction a contribué à créer une résistance organisée et a finalement favorisé l’intérêt des écrivains pour cette langue. Des livres et des périodiques illégaux imprimés à l'extérieur du pays arrivaient régulièrement en contrebande. Finalement, ces 40 ans d’interdiction n’ont eut d’autres effets que de renforcer l’identité lituanienne et les revendications nationales. Ce contre quoi la mesure avait été prise.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 6 mai 2021

5 mai : une victoire sur les Français devenue une fête nationale mexicaine

El Cinco de Mayo est une fête très populaire au Mexique, ainsi qu’en Californie, en Arizona... où ce jour fait figure de fête nationale de la communauté mexicain…

El Cinco de Mayo est une fête populaire au Mexique, mais surtout en Californie, en Arizona… où ce jour fait figure de fête nationale de la communauté mexicaine, à l’image de la Saint-Patrick pour les Irlandais (17 mars). Il commémore la victoire de Puebla (1862), où les forces mexicaines du général Ignacio Zaragoza ont pu repousser un corps expéditionnaire français, deux fois plus nombreux et bien décidé à pousser l’offensive jusqu’à la capitale pour obliger le gouvernement mexicain à payer ses dettes. Au Mexique, en particulier dans l’État de Puebla, les écoliers et étudiants ont un jour de congé ; une reconstitution de la bataille est organisée à Puebla, suivi d’un défilé coloré, ont lieu dans les rues de cette ville (la quatrième du Mexique).

Au Mexique, le nom officiel de cette festivité est « Día de la Batalla de Puebla » (« Le jour de la bataille de Puebla »). C’est aux États-Unis surtout que l’on parle du Cinco de Mayo. À Los Angeles, une grande parade se déroule sur Olvera street… Le succès populaire du Cinco de Mayo aux États-Unis est dû aux étudiants chicanos de la fin des années soixante. Les membres de l’organisation MEChA en Californie cherchaient un jour de fête cultivant leurs origines, mexicaines pour la plupart. Le 16 septembre (fête nationale du Mexique) était trop tôt dans l’année scolaire pour que les étudiants puissent s’organiser. Le mois de mai est beaucoup propice à ce genre d’événement.

Tout cela pour célébrer une victoire purement symbolique, puisque Zaragoza gagna la bataille mais perdit la guerre. Les Français prendront Mexico en 1864 et garderont le pouvoir jusqu’au retrait de leurs troupes du Mexique en 1866. C’est pour cela que ces festivités sont peu prisées des autorités mexicaines, hormis dans l’État de Puebla, théâtre de la bataille.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 mai 2021

Pour nous aider à faire vivre l’Almanach BiblioMonde, pensez à un petit don de temps en temps, vous pouvez le faire sur Tipeee

4 mai : jour de deuil aux Pays-Bas

Chaque 4 mai aux Pays-Bas, on célèbre la Journée nationale du Souvenir en hommage à tous les morts de la Seconde Guerre mondiale et des autres conflits

Ce soir à 20 heures, les Néerlandais observent deux minutes de silence après que les cloches des églises aient sonné pendant plusieurs minutes, parfois un quart d’heure. À partir de 18 heures, tous les drapeaux nationaux sont mis en berne. Après la cérémonie du souvenir, ils seront levés au son de l'hymne national néerlandais. Chaque 4 mai aux Pays-Bas, on célèbre la journée nationale du Souvenir (Nationale Dodenherdenking) en hommage à tous les morts de la Seconde Guerre mondiale. Cette année, c’est la 75e cérémonie annuelle. Initialement, seuls les soldats et résistants hollandais morts au cours de la Seconde Guerre mondiale étaient célébrés. Puis, on a élargi à tous les civils comme militaires, puis à tous les morts des conflits qui ont suivi dans le monde y compris les opérations de maintien de la paix. Depuis 1981, la commémoration est également dirigée contre «le racisme et l'intolérance». Jusqu’en 2015, le mémorandum stipulait que toutes les victimes devaient avoir la nationalité néerlandaise. Cela a été modifié en 2019, pour ne pas exclure par inadvertance des groupes, tels que les réfugiés juifs d'Allemagne.

La date du 4 mai correspond à la veille de la signature de la reddition allemande à Wageningen. Demain sera férié, on fêtera la Libération du pays, le 4 mai 1945. La cérémonie principale a lieu au monument national sur la place du Dam dans la capitale d'Amsterdam, généralement en présence des membres de la famille royale, des représentants du gouvernement et des chefs militaires. D’ordinaire à l’issue de la cérémonie se forme un défilé où chacun peut passer devant le monument et déposer des fleurs. Mais, en 2020, la cérémonie a eu lieu sans public pour cause de pandémie. La cérémonie est diffusée par la Dutch Broadcast Foundation (NOS).

Des cérémonies spécifiques se tiennent dans les lieux liés à la Seconde Guerre mondiale, notamment là où des camps de concentration avaient été construits : Amersfoort, Vught et Westerbork ; dans le cimetière militaire de Grebbeberg, ainsi qu'à Waalsdorpervlakte, à proximité de La Haye, où furent fusillés environ 250 résistants néerlandais. Une cérémonie est aussi organisée dans le Hollandsche Schouwburg, théâtre ayant servi de lieu de transit dans la déportation des juifs à Amsterdam. En 1942 et 143, 46000 juifs sont passés par ce théâtre, devenu aujourd’hui un lieu de mémoire de la Shoah.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 mai 2021

Le 4 mai à Enschede

La reine Beatrix et le prince Claus, en 1985, sur la place du Dam à Amsterdam

3 mai : la Journée mondiale de la liberté de la presse

La Journée mondiale de la liberté de la presse trouve son origine dans la conférence de l'UNESCO à Windhoek en 1991. L'événement s'est terminé, le 3 mai 1991, par l'adoption de la Déclaration de Windhoek

Il y a 30 ans, jour pour jour, la Déclaration de Windhoek insistait sur le pluralisme et l'indépendance des médias.

La Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée chaque année, trouve son origine dans la conférence de l'UNESCO à Windhoek en 1991. L'événement s'est terminé, le 3 mai 1991, par l'adoption de la Déclaration de Windhoek pour le développement d'une presse libre, indépendante et pluraliste. Trente ans plus tard, le lien historique établi entre la liberté de rechercher, de communiquer et de recevoir des informations et la notion de bien public reste aussi pertinent qu'il l'était au moment de sa signature. Des commémorations spéciales pour ce 30e anniversaire sont prévues pendant la conférence internationale de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Le 3 mai sert à rappeler aux gouvernements la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l’éthique professionnelle. Tout aussi importante, la Journée mondiale de la liberté de la presse est une journée de soutien aux médias qui sont des cibles pour la restriction ou l'abolition de la liberté de la presse. C'est aussi une journée de commémoration pour les journalistes qui ont perdu la vie dans la poursuite d'une histoire.

"Cette année (2021), le thème retenu pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse, « L’information comme bien public », souligne la valeur incontestable d’une information vérifiée et fiable. Il appelle l’attention sur le rôle essentiel que jouent les journalistes libres et professionnels dans la production et la diffusion de ces informations, luttant contre les fausses informations et autres contenus préjudiciables." Audrey Azoulay, directrice générale, par la Journée mondiale de la liberté de la presse 2021. Source : Unesco

#journeedelalibertedelapresse

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2 mai 2021

28 avril : pèlerinage fasciste à Predappio, petite ville d'Émilie-Romagne

C'est l'anniversaire de l'exécution de Mussolini, en 1945. Les nostalgique affluent en masse chaque année à Predappio, en Émilie-Romagne, devant la maison natale de Mussolini ou dans a crypte où repose le corps du dictateur italien…

C'est l'anniversaire de l'exécution de Mussolini, en 1945. Chaque année, les nostalgiques du fascisme affluent en masse à Predappio, en Émilie-Romagne, devant la maison natale de Mussolini ou dans la crypte où repose le corps du dictateur italien, ouverte exceptionnellement quelques jours par an. Ces deux lieux sont les étapes obligatoires du pèlerinage des néofascistes en chemise noire. Cette année les mesures sanitaires perturbent ces célébrations annuelles de l’extrême droite italienne.

Lorsqu'il a compris qu'il avait perdu la guerre, Benito Mussolini a d'abord tenté de se réfugier en Suisse et de négocier sa reddition, en vain. Le 27 avril 1945, il a été capturé par une unité de partisans communistes à Dongo, près du lac de Côme. Et avec lui, son amante Clara Petacci et d'autres chefs fascistes. Le lendemain, ils ont tous été exécutés dans la ville de Giulino di Mezzegra, sans que l'on sache très clairement qui a donné l'ordre, et les corps ont été transportés par camion à Milan et exposés sur la place de Loreto, soumis à toutes sortes d'outrages et d'humiliations de la part de la foule. Ils ont ensuite été suspendus la tête en bas au chapiteau d'une station-service, à l’endroit même où, quelques mois plus tôt, 15 partisans avaient été pendus.

Quelques jours plus tard, on décide d'enterrer les cadavres dans une tombe anonyme au cimetière Musocco de Milan. Et ils y sont restés jusqu'à ce que dans la nuit du 23 au 24 avril 1946, trois militants néo-fascistes localisent la tombe, volent les dépouilles mortelles et les conservent pendant plusieurs mois, avec le soutien de prêtres catholiques de Milan. Les restes n'ont été retrouvés qu'en août, à Pavie, puis il a été décidé de les cacher dans un lieu inconnu, même de la famille. En fait, dans un couvent des capucins au Cerro Maggiore, à une vingtaine de kilomètres de Milan.

Ils y sont restés onze ans, jusqu'à ce que le Premier ministre chrétien-démocrate Adone Zoli, ayant besoin du vote des élus néo-fascistes du MSI, autorise le transfert des restes de Mussolini dans sa ville natale de Predappio. Cela devait se faire dans la discrétion, mais ce 31 aout 1957, des journalistes et des militants néo-fascistes en chemises noires étaient tout de même présents à la cérémonie funéraire au cours de laquelle il a été inhumé dans une crypte. Les dépouilles mortelles de sa femme Rachele et de leurs quatre enfants y ont inhumées par la suite.

Cette année, l'Association nationale Arditi d'Italie (Anai), un groupuscule de l’ultra droite, organise la commémoration de la mort de Benito Mussolini à Predappio ce dimanche 2 mai à 11 heures. Toutefois, en raison de la réglementation anti Covid, il n’y aura pas de procession de la Piazza Sant'Antonio au cimetière de San Cassiano. Ce pèlerinage fasciste se produit trois fois par an, pour la commémoration de la naissance (29 juillet) et de la mort de Mussolini (28 avril), ainsi que pour l'anniversaire de la Marche sur Rome (28 octobre).

Déplorant que sa ville soit vue comme le symbole de la nostalgie fasciste, le précédent maire de la ville, un élu de gauche, a lancé la construction d’un musée dans sa commune pour montrer aux visiteurs le vrai visage du fascisme pour ne pas laisser le terrain aux nostalgiques du régime. Ce musée du fascisme sera le premier du genre en Italie. Le lieu choisi est on ne peut plus symbolique : un grand bâtiment de 2000 m² qui abritait le siège du parti de Benito Mussolini à Predappio. Une ville nouvelle édifiée sur ordre du dictateur dans les années 1920, autour de sa maison natale. Cependant, le nouveau maire, divers droite, élu en 2019, fait traîner le projet.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 27 avril 2021

26 avril : il a 35 ans, à Tchernobyl...

L’anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl est l’occasion de s’interroger sur les dangers du nucléaire. Le 26 avril 1986, à 1 h 23, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explosait…

L’anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl est l’occasion de s’interroger sur les dangers du nucléaire.

Le 26 avril 1986, à 1 h 23, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, située à une centaine de kilomètres au nord de Kiev en Ukraine, qui fait alors partie de l’URSS, explosait. Le silence de Moscou a dans un premier temps contribué à minimiser l’événement.

L'incroyable silence des autorités soviétiques, dans les jours qui ont suivi l'"accident", a fait, en même temps, éclater le consensus qui s'était, peu à peu, installé autour du nucléaire civil. On n'oubliera pas de sitôt, à l'Est comme à l'Ouest, que c'est par les Suédois, inquiets de l'augmentation anormale de la radioactivité dans leur atmosphère, qu'a été révélée la plus grande catastrophe de l'histoire de l'atome domestique, déclenchée, quatre jours plus tôt, à 1700 kilomètres de là...

Plusieurs millions de Biélorusses, d’Ukrainiens et de Russes vivent aujourd’hui sur des territoires irradiés. Le bilan sanitaire de la catastrophe reste toujours controversé. Selon l’OMS, le chiffre « officiel » serait aujourd’hui de 16 000 décès. Selon des estimations moyennes, quelque 30 000 à 60 000 cancers seraient attribuables à Tchernobyl dans le monde. Des associations donnent des chiffres beaucoup plus élevés : entre 600 000 et 900 000 vies perdues.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 avril 2021

23 avril : il y a 500 ans, l'Empereur écrasait le peuple de Castille à la bataille de Villalar

C’est la fête de Castille-et-León (Día de Castilla y León), en mémoire de la bataille de Villalar, qui s’est déroulé le 23 avril 1521, dans la province de Valladolid.

Ce 23 avril est férié en Castille-Léon (Espagne) pour commémorer la défaite du peuple espagnol contre l’empereur d’Allemagne. Cette date est marquée chaque année depuis la mort de Franco. Cette année aurait dû être celle d’une grande célébration, car on fête les 500 ans de la bataille de Villalar. Mais, en 2021, pour la deuxième année consécutive, en raison de la pandémie, la fête de Castille-et-León (Día de Castilla y León) du 23 avril se déroule sans le peuple. Tout un symbole.

La bataille de Villalar s’est déroulée le 23 avril 1521, dans la province de Valladolid. Si l’on se place du point de vue de la population, cette bataille est une terrible défaite pour les insurgés, les comuneros. La population en révolte contre son souverain, Charles Quint, l’empereur d’Allemagne, a été écrasée. Entre 500 et 1 000 comuneros ont été tués, 6 000 sont faits prisonniers, les chefs de la rébellion ont été arrêtés puis décapités.

Pour comprendre, il faut remonter à la mort de la reine Isabelle de Castille et de León, en 1504. Sa fille Joanna lui succéda, mais sous la régence de son père, Ferdinand II, qui était roi d'Aragon. Après la mort de ce dernier, en 1516, Joanna étant réputée folle, c’est son fils, Charles, qui devient roi à la fois de l’Aragon et de Castille-Léon. Il avait 16 ans à l'époque et avait grandi aux Pays-Bas. Trois ans plus tard, Charles est élu empereur romain germanique. Il va donc quitter la Castille pour l’Allemagne, en nommant le cardinal Adrian (futur pape Adrian VI) comme régent. Profitant de l'absence du roi, les citoyens de Castille se sont rebellés contre son administration (en particulier la pression fiscale) et même sa couronne de Castille et Léon, puisque Jeanne sa mère était toujours vivante et aurait dû en hériter.

Les comuneros déclarèrent donc que leur souveraine était Joanna et non son fils Charles, le roi lointain qui se contentait de piller le trésor du royaume Castille et d’écraser d’impôt la population. La révolte a été initialement soutenue par des personnes de différents groupes sociaux, mais comme elle a pris un caractère anti-féodal, la noblesse foncière, effrayée s’est mise à soutenir Charles. Ayant réalisé la gravité de la situation, Charles Quint a envoyé des troupes pour réprimer la rébellion. La bataille décisive entre les comuneros et les royalistes eut lieu le 23 avril 1521 près de Villalar. Les rebelles ont subi une défaite écrasante, qui a mis fin à la révolte.

Cette bataille a été longtemps oubliée, mais deux siècle plus tard, les libéraux espagnols ont commencé à faire du 23 avril leur date de ralliement. Au XXe siècle siècle ce sont les historiens qui ont ravivé la mémoire de cette bataille désormais une défaite du peuple contre les puissants. Le 23 avril 1976, Franco venant de mourir, 400 personnes se sont rassemblées à Villalar pour célébrer l'anniversaire de la bataille. Ils ont été vite dispersés par la Garde civile. L’année suivante, le 23 avril 1977, ils étaient environ 20 000 réunis pour commémorer la bataille. Pendant quelques années, la Journée de Villalar a été célébrée officieusement. En 1986, le gouvernement de Castille-et-León l'a finalement déclaré jour férié appelé c’est le Jour de Castille-et-León, la fête régionale.

La célébration commence généralement le soir du 22 avril par un concert en plein air. La cérémonie officielle a lieu le lendemain matin au monument aux comuneros à Villalar, avec un dépôt de gerbes et des discours prononcés par des politiciens locaux. Les événements festifs organisés tout au long de la journée comprennent des rassemblements politiques, des concerts, du théâtre de rue, des sports, des expositions et d'autres activités mettant en valeur la culture de Castille-et-León. Tout ce qui ne pourra pas être organisé pour ce 500e anniversaire en raison de la pandémie de covid-19.

Il a été demandé aux citoyens de ne pas se rendre aux rassemblements qui se déroulent traditionnellement ce jour-là. La municipalité de Villalar de los Comuneros les invite seulement à allumer des bougies chez eux ou à déposer des fleurs au pied de l'obélisque, sans s’y attarder pour ne pas former des groupes. Les spectacles musicaux seront pour l’année prochaine.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 avril 2021

La photo date de 2019, bien avant la covid

21 avril : l’Indonésie fête l’émancipation des femmes

On l’appelle aussi la Journée Kartini (Hari Kartini) car cette Journée de l'émancipation des femmes célèbre l’anniversaire de Raden Ajeng Kartini, la première féministe indonésienne, née un 21 avril.

On l’appelle aussi la Journée de Kartini (Hari Kartini) car cette Journée de l'émancipation des femmes célèbre l’anniversaire de Raden Ajeng Kartini, la première féministe indonésienne. C’est elle qui avait ouvert les premières écoles primaires pour les filles en 1903. C’est la raison pour laquelle la journée du 21 avril est surtout célébrée dans les écoles, lycées et universités. Le Jour de Kartini, les étudiantes et les enseignantes se parent de la kebaya traditionnelle. Pour faire bonne mesure, les étudiants et les enseignants de sexe masculin s'habillent en batik. On s’échange des Selamat hari Kartini !

Cette journée a été instaurée en 1964 par le très progressiste président Sukarno. Il partageait le désir de voir des femmes libérées des lois et croyances répressives. C’est lui qui fait de Kartini une héroïne nationale. Son successeur le conservateur Suharto a tenté de donner à la journée une coloration plus traditionaliste. Depuis, on organise ce jour-là des défilés de mode, des concours de cuisine et d'arrangements floraux. Dans certains milieux, toutefois, on a continué à cultiver un idéal féministe aujourd’hui remis en cause par un regain d’activisme religieux musulman.

Kartini est née le 21 avril 1879 dans une famille aristocratique javanaise avec une forte tradition intellectuelle. À l'époque, Java était dirigée par l'administration coloniale néerlandaise. Son père lui a permis d'aller à l'école, où elle a appris à parler néerlandais. À l'âge de 12 ans, cependant, elle a dû quitter l'école, mais a continué à lire des livres pour en apprendre le plus possible.

En lisant les journaux néerlandais, elle s'est intéressée aux questions de l'émancipation des femmes et à d'autres problèmes de la société indonésienne. Elle considère le mouvement féministe comme une partie d'un mouvement sociopolitique plus large. En 1903, elle a dû contracter un mariage arrangé. Son mari était un homme compréhensif et l'aida à créer une école pour femmes. Kartini est décédée le 17 septembre 1904, à la suite de la naissance de son fils.

#kartiniday

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 20 avril 2021

13 avril : la Journée des personnes injustement poursuivies dans la Slovaquie communiste

C’est une journée du souvenir qui commémorer la dissolution des monastères en Tchécoslovaquie communiste et non l’ensemble des victimes du régime instauré en 1948.

La Journée des personnes injustement poursuivies (Deň nespravodlivo stíhaných) est une journée du souvenir qui commémorer la dissolution des monastères en Tchécoslovaquie communiste. En dépit de son appellation officielle, elle ne fait pas référence à l’ensemble des victimes du régime instauré en 1948 qui furent très nombreuses dans toutes les couches de la société et jusque dans les rang du Parti communiste lui-même. Le 13 avril ne concerne que les religieux.

Dans la nuit du 13 au 14 avril 1950, souvent appelée « la nuit barbare », des membres armés de la police d'État et des forces armées ont pris d'assaut 56 monastères dans toute la Slovaquie et ont arrêté tout le monde à l'intérieur. Le but était de dissoudre les monastères et d'interner les moines. Les assauts contre les monastères et les arrestations se sont poursuivis tout au long du mois d’avril 1950, entraînant l’envoi de plus de 2 000 prêtres et moines dans des camps d’internement. La même chose est arrivée à tous les couvents féminins quelques mois plus tard.

La vie religieuse a été rétablie officiellement après l'annonce du parquet général de la République socialiste tchécoslovaque le 29 novembre 1968, qu'il n'y avait aucune base légale permettant de l'interdire. Cependant, sa véritable reprise attendra la révolution dite de velours en 1989, qui a permis la démocratisation de la société et la fin du pouvoir unique du Parti communiste de Tchécoslovaquie.

La Journée des personnes injustement poursuivies est un jour du souvenir officiel, mais il n’est pas férié. Ces marquées par des événements commémoratifs.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

12 avril : on commémore les 60 ans du premier vol habité

C’est la Journée astronautique qui commémore depuis 1962 le premier vol spatial habité par Youri Gagarine le 12 avril 1961. Depuis 2011, c’est la Journée mondiale des vols habités, décidée par l’ONU.

Ce vendredi 9 avril 2021 , deux cosmonautes russes et un astronaute américain ont décollé de la station spatiale internationale de Baïkonour, au Kazakhstan. Ce lancement, à trois jours près, est un hommage à Youri Gagarine, le premier homme envoyé dans l’espace, il y a 60 ans précisément ce 12 avril.

Chaque année en Russie, depuis 1962, on célèbre la Journée cosmonautique (День Космонавтики), le 12 avril, qui commémore le premier vol spatial habité du 12 avril 1961. Le cosmonaute Gagarine était devenu une célébrité dans le monde entier, il a grandement participé à la gloire de l’URSS, fière de maîtriser la technologie de l’espace avant les Américains. La rivalité s’étendait à la symbolique des dates puisque les Américains avaient choisi précisément un 12 avril, vingt ans après (en 1981) pour lancer dans l’espace leur première navette spatiale Columbia. Depuis 2011, ce 12 avril est la Journée mondiale des vols habités, décidée par l’ONU.

On notera que ce premier vol habité de l'histoire est commémoré conjointement par les Russes et les Américains, lesquels n'ont toutefois pas aplani toutes leurs divergences, y compris dans le vocabulaire : on dit toujours un « cosmonaute » russe et un « astronaute » américain. Ce qui signifie la même chose. Pour ne pas prendre parti, les Français disent « spationaute » et les Chinois « taïkonaute ». Pour ne pas être en reste, les Indiens qui n'ont encore envoyé personne dans l'espace utilise « vyomanaute ».

Les Russes sont très attachés à commémorer leurs gloires technologiques passées. En témoigne le nom de leur vaccin national le Spoutnik V (V comme victoire) ou Sputnik pour les Anglophones, faisant référence au nom du premier satellite lancé par l’URSS en octobre 1957 et qui marque l’aventure spatiale mondiale. Sputnik est aussi le nom de l’agence de presse par laquelle est diffusée la propagande du gouvernement russe. Tout un symbole.

Ce 12 avril 2021, Vladimir Poutine pour marquer la journée, plante un cèdre sur le territoire du musée "Parc des conquérants de l’espace" construit sur le site d'atterrissage du premier astronaute de l'histoire, Youri Gagarine, dans la région de Saratov.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, avril 2021

Mise à jour 2024 : Même si le programme de vols croisés avec l’agence américaine de la NASA vers la Station spatiale internationale (ISS) a été prolongé jusqu’en 2025, le temps où la Russie faisait jeu égal dans l’espace avec les États-Unis appartient vraiment à l’Histoire ancienne. Le dévissage s’est récemment accéléré : il y a encore dix ans, 10 % des engins spatiaux opérationnels en orbite étaient russes ; en 2024, leur part est tombée sous les 2%, contre 10% pour les Chinois, 15% pour les Européens, 65% pour les Américains.

Roscosmos, l’entreprise publique russe, gagnait de l'argent grâce aux lancements de satellites utilisant des fusées Soyouz-ST depuis le cosmodrome de Kourou (Guyane française). Depuis l’agression russe de l’Ukraine, c'est fini. La coopération avec les Allemands dans le domaine de l'exploitation conjointe de l'observatoire orbital russo-allemand à rayons X Spektr-RG a également pris fin. Roscosmos, rongé par la corruption est en grande difficulté. Sa sonde lunaire lancée en août 2023 s’est écrasée au sol… Cosmocourse, la célèbre startup russe, qui prévoyait de lancer un vaisseau spatial réutilisable pour le tourisme spatial est en liquidation. Le site Internet de la société Lin Industrial, qui envisageait de lancer des fusées légères depuis le site d'essai de Kapustin Yar, n'a pas été mis à jour depuis quatre ans. En 2022, le projet S7 Space a été mis entre parenthèses…

La Russie a complètement décroché en matière de conquête spatiale. La guerre en Ukraine n’a fait qu’achever les dernières filières encore actives. Globalement, le décrochage est très net en matière scientifique. Déclin prévisible pour un pays en guerre qui ne consacre à l'éducation que 3,6% de son PIB, ce qui classe la Russie au 125e rang mondial entre El Salvador et Tuvalu (moyenne mondiale : 5,8%).

11 avril : le centenaire de la Jordanie sur fond de frictions dans la famille royale

La Jordanie fête son centenaire en tant qu’État. Un État encore sous tutelle britannique. Le pays n’était pas encore indépendant en 1921, il ne le sera qu’en 1946, mais ce 11 avril 2021, le pays a tenu à célébrer le centième anniversaire de la formation, par l’émir Abdallah, du tout premier gouvernement jordanien.

La Jordanie fête son centenaire en tant qu’État. Un État encore sous tutelle britannique. Le pays n’était pas encore indépendant en 1921, il ne le sera qu’en 1946, mais ce 11 avril 2021, le pays a tenu à célébrer le centième anniversaire de la formation, par l’émir Abdallah, du tout premier gouvernement jordanien.

On parle très peu de la Jordanie, laquelle s’est pourtant offert ces derniers jours une crise politique peu habituelle : la brouille entre le roi Abdallah (arrière-petit-fils de l’émir fondateur du pays) et son demi-frère, Hamzah. Comme il se doit, cette affaire de famille a été réglée promptement dans la discrétion des palais feutrés du royaume. C’est toutefois une crise politique qui pourrait bien ressurgir et avoir des répercussions sur la stabilité de ce pays fragile.

Il y a un siècle, bien peu auraient parié sur l’avenir politique de ce territoire inventé par les Anglais pour de simples raisons conjoncturelles. Le pays ne repose sur aucune réalité historique hormis de majestueuses ruines antiques dont le souvenir s’était totalement perdu. Ce bout de désert délimité par les Britanniques n’abritait au début du XXe siècle que quelques bourgades de quelques milliers d’habitants et des tribus bédouines nomades et réfractaires à l’idée de frontière. Aucune richesse connue à l’époque et aujourd’hui encore.

Pendant la Première guerre mondiale, Français et Anglais avaient fait la promesse aux élites locales de la création d’un grand royaume arabe bâti sur les décombres de l’Empire ottoman (alors alliés à l’Allemagne). Hussein, le chérif de La Mecque, de la famille des Hachémites, se voyait déjà le monarque de cet État qui aujourd’hui, grâce au pétrole, serait devenu une puissance incontestable.

On le sait, la promesse n’a pas été tenue. Elle ne devait de toute manière pas l’être puisque Français et Anglais se sont partagé secrètement la région dès 1916 (accords Sykes-Picot). La Syrie aux Français, tout le reste aux Anglais. En 1918, le chérif Hussein qui avait envoyé son fils Fayçal à la conférence de Versailles, le comprend très vite. On cherche alors des compensations. Sur un malentendu, Fayçal monte sur le trône de Damas. Il sera très vite chassé de Syrie par les Français qui ne voulaient gérer un royaume. Les Anglais lui proposent le trône d’Irak qui avait été promis son frère Abdallah. Pris de court on propose donc à ce dernier de venir régner à Amman, sur le petit territoire de Transjordanie délimité par les Anglais et qui n’avait pas du tout vocation de devenir un royaume. Damas et Bagdad avaient été des capitales arabes prestigieuses au Moyen Âge, Amman au contraire était une petite ville de province sans aucune prestance. Ce choix imposé ne fut pourtant pas le pire. La monarchie irakienne a été balayée quelques décennies plus tard alors qu’Amann est toujours la capitale d’une monarchie et la couronne sur la tête d’un descendant d’Abdallah.

À l’époque, ce petit pays a été baptisé Transjordanie, un nom inventé pour l’occasion car vu de Jérusalem où étaient établis les Anglais, ce territoire était situé de l’autre côté du fleuve Jourdain. En 1950, la Cisjordanie viendra agrandir le royaume qui désormais s’appellera Jordanie. On le sait, depuis 1967, la Cisjordanie est occupée par Israël, mais le pays réduit aujourd’hui à l’ancienne Transjordanie a conservé son nouveau nom.

Pourquoi avoir ainsi inventé un pays ? Ce territoire n’était, de fait, pas destiné en devenir un. Londres voulait juste créer un espace tampon pour stabiliser la géopolitique régionale. Devenant un petit royaume, cette zone tampon a parfaitement joué son rôle. Pour les Anglais, il fallait d’abord, borner le mandat britannique par rapport aux Français. Depuis Damas, ces derniers pouvaient avoir des visées sur la région.

Ensuite, il fallait surtout empêcher un éventuel royaume arabe dont l’idée n’était pas totalement abandonnée, d’atteindre la Méditerranée. Un émir du Nejd, de la famille des Séoud, commençait à élargir son influence. Sa conquête du ventre mou désertique de l’Arabie n’inquiétait guère. On n’avait pas conscience à l’époque de la richesse pétrolière de la région et de l’importance géopolitique qu’aurait cette matière un peu plus d’un demi-siècle plus tard. Il fallait surtout que Abdelaziz Ibn Séoud ne mette pas la main sur la Palestine, la région la plus riche à l’époque en raison de ses ressources en eaux. L’Arabie Séoudite sera créée en 1932, cantonnée par les Anglais au centre de la péninsule.

Enfin, les Anglais qui n’étaient pas avares de promesses avaient aussi promis en 1917 la constitution d’un « foyer national juif » en Palestine (déclaration Balfour). Ce n’était d’un courrier du ministre des Affaires étrangères britannique à un membre éminent de la communauté juive de Londres, mais cette missive a eu un tel impact politique que Londres a craint de se laisser déborder. Borner la Palestine au niveau du Jourdain paraissait plus prudent.

Finalement, c’est l’utilité géopolitique de ce territoire qui lui a valu de se pérenniser et de finalement, un quart de siècle plus tard, être admis aux Nations Unis comme État indépendant, le morcellement du Proche orient étant alors perçu comme définitif. La Jordanie a surmonté bien des crises. Le conflit israélo-palestinien a bien failli provoquer sa perte. Mais le roi Hussein, père du monarque actuel, a tenu bon. Mais cette question demeure sa principale fragilité. Comment exister face à la puissance israélienne sans avoir l’air de trahir les Palestiniens ? Eux-même constituent la majorité de la population, la plupart toujours considéré comme des réfugiés provisoires, même si on en est aujourd’hui à la troisième ou quatrième génération.

Et si, au contraire, la principale fragilité se nichait au cœur même du Palais royal ? Dans la brouille entre le roi Abdallah et son jeune demi-frère le prince Hamzah. Ce dernier était le préféré du roi Hussein, leur père commun, disparu en 1999. D’ailleurs, il lui ressemble tellement que la population en le voyant est prise de nostalgie. Les Jordaniens ont du mal à s’identifier à Abdallah, ce roi aux yeux bleus qu’ils trouvent bien trop occidentalisé. Hamzah ne complote pas vraiment contre son frère mais se plaît à écouter les doléances du peuple, notamment les critiques concernant la corruption des élites proche du Palais. Cela de quoi profondément agacer Abdallah qui a ordonné la semaine dernière une série d’arrestations dans l’entourage du prince. À la mort du Hussein, Abdallah a hérité du trône et Hamzah du titre de prince héritier. Titre qui lui a été retiré par le roi au profit de son propre fils. La logique est dynastique mais l’humiliation a été grande pour le prince rebelle sûr de son soutien parmi le peuple. Mais comme en 1921, personne n’a intérêt à une déstabilisation de la région. Joe Biden s’est précipité la semaine dernière pour soutenir le monarque lequel s’était mis à dos Donald Trump. Depuis, tout est sous contrôle, affirme-t-il. Le centenaire du 11 avril peut être célébré de manière sereine. Au moins en façade.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 avril 2021

Troupes dans Amann en avril 1921

10 avril : l'anniversaire des accords du Vendredi saint fêté dans la violence en Irlande du Nord

Après une semaine de violence à Londonderry, Carrickfergus et Belfast, l’Irlande du Nord célèbre les 23 ans des fameux accords du Vendredi-saint, signés le 10 avril 1998. Ces accords avaient mis fin à trois décennies de violences entre catholiques et protestants.

Après une semaine de violence à Londonderry, Carrickfergus et Belfast, l’Irlande du Nord célèbre les 23 ans des fameux accords du Vendredi-saint (The Good Friday Agreement), signés le 10 avril 1998. Ces accords avaient mis fin à trois décennies de violences entre catholiques et protestants (1969-1998) à l’origine de la mort de quelque 3500 personnes.

Si le week-end de Pâques 2021 a permis à l’Ulster de renouer avec l’état de quasi-guerre civile qui a ensanglanté la province pendant tant d’années, c’est que les mesures du Brexit commencent à s’appliquer en dépit des promesses de Boris Johnson.

L’accord du Vendredi saint avait estompé la frontière entre la province britannique d’Irlande du Nord et la république d’Irlande, calmant ainsi la fureur des Irlandais qui ne supportaient plus la tutelle de Londres. La décolonisation de l’Irlande en 1921 n’avait, en effet, pas été totale puisque le Royaume-Uni a conservé le contrôle d’une province, l’Ulster, celle où les colons anglais (ou Écossais) étaient le plus nombreux. Ces derniers sont protestants alors que les Irlandais sont catholiques d’où le maintient de deux communautés distinctes et antagonistes. Les mariages mixtes étant rares et mal perçus.

Avec le Brexit, la logique aurait voulu que l’Irlande du Nord quitte totalement l’UE et qu’une frontière physique soit rétablie entre les deux parties de l’Irlande puisque le Royaume-Uni quitte le marché commun. C’était rétablir la situation d’avant 1998, en pire puisqu’à l’époque les deux pays étaient dans l’Union. Raviver la guerre civile était impensable. Laisser la frontière ouverte l’était tout autant. D’où l’idée d’instaurer les contrôles entre l’Irlande du Nord et la Grande Bretagne. Ce que Boris Johnson, de mauvaise grâce, a dû finalement accepter. Les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier. et en même temps, les premiers cafouillages, retard de livraison... Les protestants de la province sont furieux car Londres leur avait promis qu’il n’en serait pas ainsi. Ils se sentent trahi, coupé de leur pays.

À Dublin, on voit au contraire se réaliser un pas de plus vers la réunification de l’Irlande. Quant aux Américains, ils font pression pour que les accords du Vendredi saint ne soient pas sacrifiés sur l’autel du Brexit. Beaucoup, outre Atlantique se sentent très concernés par ce qui se passe en Ulster, à commencer par Joe Biden d’origine irlandaise, comme 33 millions d’Américains du Nord.

Le Vendredi saint est fêté par les chrétiens deux jours avant Pâques.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 avril 2021

9 avril : la Journée de la langue finnoise

Les Finlandais célèbrent chaque 9 avril la langue finnoise. Cette date est celle de l’anniversaire de la mort de Mikael Agricola, en 1557.

Les Finlandais célèbrent chaque 9 avril la langue finnoise. Cette date est celle de l’anniversaire de la mort de Mikael Agricola, en 1557. C’est lui qui avait en 1543, publié le premier livre en finnois, Abckiria, un abécédaire destiné aux enfants. Par sa première traduction de la Bible en finnois, il est considéré comme le créateur de la langue écrite. La langue officielle était alors le suédois. Certains lettrés utilisaient aussi le latin. Le finnois n’était qu’un dialecte du quotidien, celui des paysans auxquels s’est identifié Agricola, né sous le nom de Mikkel Olofsson.

Selon les principes de Luther, chacun avait droit à la capacité de lire la Bible dans sa propre langue. La préoccupation d’Agricola, qui avait travaillé avec Luther lors d’un séjour en Allemagne, est d’abord religieuse mais elle devient vite linguistique. L’invention d’une langue écrite sera l’œuvre de sa vie. C'est lui qui a mis en place les règles d'orthographe sur lesquelles repose l'orthographe finnoise moderne.

Le finnois, l’une des langues officielles de l’UE depuis 1995, restera néanmoins longtemps marginal, pour des raisons linguistiques (ce n’est pas une langue indo-européenne) mais aussi politiques : la Finlande en tant qu’État n’a guère plus d’un siècle d’existence. Le finnois attendra, en effet, 1917 pour devenir la langue officielle de la Finlande, au côté du suédois qui d’ailleurs, conserve ce statut.

Le 9 avril est aussi l’anniversaire du poète Elias Lönnrot (1802-1884), qui a créé l'épopée nationale finlandaise du Kalevala dont la date de décès est l’occasion d’une célébration du patrimoine finlandais. Depuis 1960, on célèbre une Journée du finnois (Suomen kielen päivä), devenue une date officielle en 1978. Chaque année, c’est l’occasion de pavoiser le pays du drapeau bleu et blanc de la Finlande.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 avril 2021

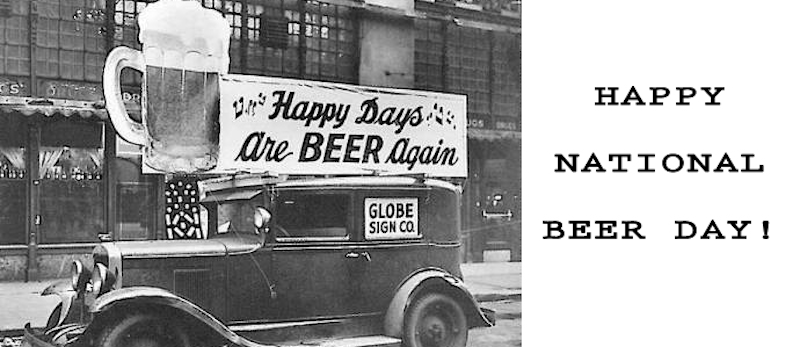

7 avril : aux États-Unis, c'est le Jour de la bière

Aujourd'hui, les Américains fêtent la bière en souvenir de la loi Cullen-Harisson (1933) qui levait l'interdiction des boissons alcoolisées jusqu'à 4°, et autorisait, de fait, la bière, pas encore le vin. On s'acheminait vers la fin de la Prohibition.

Grace à la vaccination, la vie reprend aux États-Unis et les cafés et brasseries rouvrent. Mais, la fête a-t-elle l’ampleur de celle du 7 avril 1933 ? Aujourd'hui, les Américains fêtent la bière en souvenir de la loi Cullen-Harisson (1933) signée par le Président Roosevelt et qui amendait la loi Volstead de 1919. En levant l'interdiction des boissons alcoolisées jusqu'à 4°, on autorisait, de fait, la bière, pas encore le vin, et on s'acheminait vers la fin de la Prohibition. Le 6 avril 1933, les gens faisaient la queue devant leurs bars préférés pour se préparer à engloutir leur premier breuvage légal en 13 ans. Cette nuit sera à jamais connue sous le nom de New Beers Eve. Le 7 avril 1933, 1,5 million de barils de bière ont été consommés…

Aujourd'hui, le 7 avril est reconnu aux États-Unis comme la Journée nationale de la bière (National Beer Day). Ne pas confondre avec la Journée de l’abrogation (de la prohibition), marquée chaque 5 décembre, ni avec le International Beer Day qui sera fêté le 6 août prochain. #NationalBeerDay

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 6 avril 2021

6 avril : en dépit de la fronde de sa jeunesse, la Thaïlande célèbre sa dynastie

Ce jour férié rappelle la fondation de la dynastie des Chakri par un général putchiste, le 6 avril 1782. La Thaïlande a un régime de monarchie parlementaire depuis 1932, mais depuis cette date, le pays a connu pas moins de 18 coups d’État (le dernier date de 2014) débouchant sur des régimes plus ou moins autoritaires.

Le Jour des Chakri (วันจักรี) est un jour férié qui commémore la fondation de la dynastie des Chakri par un général putchiste, le 6 avril 1782. La Thaïlande a un régime de monarchie parlementaire depuis 1932, mais depuis cette date, le pays a connu pas moins de 18 coups d’État (le dernier date de 2014) débouchant sur des régimes plus ou moins autoritaires. Constitutionnellement, le roi a peu de pouvoir, dans les faits, c’est tout le contraire. Face à cette instabilité politique, la monarchie apparaissait du temps du roi Bhumibol (alias Rama IX) comme la seule institution stable et il demeuré très populaire durant tout son règne (1946-2016). Son successeur Maha Vajiralongkorn, alias Rama X, l’inquiétant nouveau roi est un homme à femmes, imprévisible et colérique, qui a différé son couronnement et préfère vivre en Bavière. Son règne est beaucoup plus intrusif dans les affaires politiques. Ce monarque, le plus riche du monde, s’est octroyé un accès direct aux budget de l’État. Profitant de l’absence de démocratie, il s’est fait attribuer de nouvelles prérogatives que n’avait pas son père. Aujourd’hui, la Thaïlande n’est plus un pays en voie de démocratisation. Le régime ne repose que sur la monarchie et l’armée.

Le symbole de la dynastie Chakri est composé du Chakra (le disque), arme suprême du dieu Vishnou, et du Trisula (le trident) l’arme céleste du Dieu Narayana, dont le roi de Thaïlande est considéré comme une personnification.

La monarchie fait partie de l’identité culturelle et sociale de la Thaïlande. Les plus vieux y voit même un régime de droit divin. D’où la sévérité avec laquelle sont traités les crimes de lèse majesté qui ne trouve son équivalent qu’au Maroc. Cela n’empêche pas la jeunesse d’être de plus en plus critique à l’égard d’un régime qui a franchement viré à l’autoritarisme. Le caractère monarchique du régime n’est plus un tabou aujourd’hui. Depuis 2019, les manifestations étudiantes sont beaucoup plus revendicatives qu’elles n’ont jamais été dans l’histoire du pays. Après 239 ans de règne, la dynastie des Chaki n’a peut-être pas l’éternité devant elle.

Cet anniversaire est célébré depuis 1918 par décret du roi Rama VI. Chaque année, le Roi se rend au Monument Royal. Pont Phra Phuttayodfa, district de Phra Nakhon, à Bangkok. Le Premier ministre, les ministres, les agences gouvernementales et privées, les fonctionnaires et le grand public participent à la cérémonie de dépôt de gerbes du jour de Chakri tandis que la population est invitée à décorer les maisons avec le drapeau national. Si le 6 avril tombe le week-end, la journée chômée est reportée au lundi qui suit.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 5 avril 2021

5 avril : la Corée du Sud organise sa reforestation

C’est le Jour des Arbres (Singmogil, 식목일). Ce dimanche, chaque famille doit en principe aller planter un arbre pour la reforestation du pays.

C’est le Jour des arbres (Singmogil, 식목일) en Corée. Ce lundi, chaque famille doit en principe aller planter un arbre pour la reforestation du pays. Les Coréens qui ne sont pas confinés pourront se conforter à cette tradition qui revient tous les ans, le 5 avril.

On doit cette initiative au gouvernement de Séoul qui, au lendemain de la guerre de Corée, se lança dans un vaste programme de reboisement. En 1953, les forêts étaient dévastées. Cette célébration officielle sert de rappel au respect de la nature et de l'environnement. Elle demeure une coutume très populaire au sud et a été reprise par le régime nord-coréen. La journée du 5 avril, toutefois, est une journée officielle mais n’est plus fériée depuis 2006 (en raison de la mise en œuvre du système de la semaine de travail de cinq jours en Corée du Sud), sauf pour certaines entreprises comme Kia ou Hyundai ou quelques institutions qui offrent la journée à leurs employés.

La date du 5 avril a été choisie pour son importance historique. Selon la tradition, c’est un 5 avril, que la dynastie de Silla aurait unifié la Corée au VIIe siècle.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 avril 2021