L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

1er décembre : le Costa Rica, un pays sans armée depuis 72 ans

Beaucoup de pays célèbrent leur armée, le Costa Rica fête chaque année son abolition. Elle a été dissoute il y a 72 ans, jour pour jour, le 1er décembre 1948, et le budget largement orienté vers le système éducatif et la santé…

Beaucoup de pays célèbrent leur armée, le Costa Rica fête chaque année son abolition (Día del abolición del ejército). Ce jour est même férié pour la première fois en 2020, il remplacera le 12 octobre (El Día de las Culturas, jour férié hérité des Espagnols). Certes, un congé payé non obligatoire mais tout de même cela marque la fierté des Costaricains pour cette particularité de leur pays.

L’armée a été dissoute il y a 72 ans, jour pour jour, le 1er décembre 1948, et le budget largement orienté vers le système éducatif et la santé, deux secteurs particulièrement performants aujourd’hui. Le siège de la police militaire est devenu un lycée, le Musée national est installé dans une ancienne caserne… Premier pays du monde a avoir sauté le pas, ce petit pays d’Amérique centrale promeut chaque année une Journée internationale pour l’abolition de l'armée qui n'a pas eu jusqu'à présent beaucoup d'échos. Seul son voisin du sud à répondu. Le Panama a supprimé la sienne en 1991, deux ans après une invasion militaire américaine. Armée ou pas, ces petits États de font pas le poids quand une grande puissance intervient, alors à quoi bon ?

Le Costa Rica a fait très peu d’émules sur le thème de l’abandon de l’armée (hormis le Panama, Andorre, le Liechtenstein, les Samoa…). Certains en Suisse y avaient songé, mais lors du référendum de 1989 seul Jura et Genève ont voté oui. Les autres avaient voté non comme 64% des Suisses. Le sujet vient régulièrement sur la table dans d’autres pays, y compris la France, mais sans beaucoup d’écho…

Aujourd’hui, le Costa Rica veut montrer la voie dans un autre domaine. Il produit déjà près de 98% de son électricité avec des énergies renouvelables. Son président, Carlos Alvarado, veut présenter son pays comme le laboratoire de la décarbonisation de l’économie. Il espère faire très prochainement du Costa Rica la première économie entièrement décarbonisée.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 30 novembre 2020

Par un acte symbolique, le 1 décembre 1948, le président José Figueres Ferrer démolit à coups de masse la caserne Bellavista

Pour nous aider à faire vivre l’Almanach BiblioMonde, pensez à un petit don de temps en temps. Vous pouvez le faire sur Tipeee

30 novembre : les Écossais fêtent leur saint patron

La Saint Andrew (André) est un peu la fête nationale écossaise. Cette journée, fériée depuis 2007, marquée par des fêtes de toutes sortes et des concerts (où la cornemuse est reine), donne aussi le coup d’envoi des marchés de Noël.

Bien moins connue que la Saint-Patrick des Irlandais, la Saint-André (St Andrew's Day) est un peu la fête nationale écossaise (en concurrence avec le Burn’s supper du 25 janvier) comme le St George’s Day pour les Anglais, la Saint-David pour les Gallois. Cette journée n’est fériée que depuis 2007 seulement. Elle est marquée par des fêtes de toutes sortes, ainsi que des concerts où la cornemuse est reine. Le 30 novembre donne aussi le coup d’envoi des marchés de Noël.

La Saint-Andrew est un jour férié en Écosse, rattrapé le lundi qui suit s’il tombe un dimanche, comme la Saint-Patrick, en Irlande. En revanche la Saint-Georges et la Saint-David ne sont pas des jours fériés.

Le drapeau écossais avec la croix de Saint-André. Daté du IXe siècle, c'est le plus vieux drapeau national encore en usage.

La saltire ou croix de Saint-André passe pour être l’un des plus vieux drapeaux au monde. C’est l’emblème de l’Écosse. Elle est figurée en blanc sur le drapeau du pays. L’indépendance de l’Écosse modifierait considérablement la physionomie du drapeau du Royaume-Uni. On retrouve aussi la croix du martyre et apôtre sur le drapeau basque (en vert), ainsi que sur la bannière de la marine royale belge.

En Écosse, sur le littoral de la Mer du Nord, une ville porte le nom de St Andrews. Son université est la troisième la plus ancienne du monde anglophone après celles d’Oxford et celle de Cambridge. Elle est aussi le berceau du golf, avec les parcours parmi les plus réputés au monde. Ils accueillent le prestigieux Open britannique (The open Championship), le plus ancien tournoi de golf du monde qui se dispute au mois de juillet. Dans cette ville, Le jour de la Saint-Andrew, six incroyables chefs régionaux se réunissent pour vous proposer un dîner exceptionnel.

André et son frère Simon étaient des pêcheurs en Galilée. Ils ont rencontré Jésus et sont devenus ses premiers disciples. André sera martyrisé pour ses croyances, il aurait refusé une croix en forme de T, se jugeant indigne d'être crucifié de la même manière que Jésus-Christ. Ainsi, il a été cloué sur une croix en forme de X le 30 novembre 60 après J.-C. en Grèce, et ainsi la croix diagonale du sautoir a été adoptée comme symbole de saint André.

Rule, un moine grec, gardien des reliques d'André à Patras, a été invité dans une vision à cacher certaines des reliques jusqu'à instruction supplémentaire. Justement, quelques jours plus tard, l'empereur Constantin faisait enlever les parties restantes du corps d'André pour les faire transporter à Constantinople. La légende raconte que l’ange est de nouveau apparu et a dit à Rule de prendre les os qu'il avait cachés et de partir vers l'ouest en bateau. Là où il échouerait, il devrait jeter les fondations d'une église. Finalement, une tempête a conduit saint Rule sur le promontoire de Muckross à Fife, dans le petit village de Kilrymont, qui a ensuite été nommé St Andrews. D’où le rapport entre un pêcheur du lac de Galilée, devenu apôtre, et la lointaine terre d’Écosse qui arbore aujourd’hui la croix de saint André. Désormais, chaque 30 novembre, elle glorifie sa culture largement d’origine païenne, beaucoup plus que le saint lui-même.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 novembre 2020

28 novembre : l'Ukraine se recueille en souvenir des millions de morts

L'Ukraine se recueille dans le souvenir de la plus grave tragédie de son histoire : la mort de 7 à 10 millions de ses habitants lors de la grande famine de 1932-1933, soit quelque 25 à 30% de sa population de l'époque. Une minute de silence est marquée à 19h32.

L'Ukraine se recueille dans le souvenir de la plus grave tragédie de son histoire : la mort de 7 à 10 millions de ses habitants lors de la grande famine de 1932-1933, soit quelque 25 à 30% de sa population de l'époque. Une minute de silence est marquée à 19h32 précise.

À Kiev, un cortège se rend au mémorial de l’Holodomor (голодомо́р : « mort par la faim », en ukrainien), par la rue Ivan Mazepa. Des milliers d'Ukrainiens viennent en famille y déposer une bougie. Une cérémonie a également lieu à Bykivnia, localité de la banlieue de Kiev où de très nombreux morts ont été inhumés. La Journée de l’Holodomor est moins marquée dans les régions de Kharkiv et de Dniepropetrovsk où pourtant les victimes ont été les plus nombreuses. L’Est de l'Ukraine est aujourd’hui majoritairement peuplé de Russes arrivés après la tragédie. En 2006, Kiev reconnaissait le caractère génocidaire de l’Holodomor, pas Moscou où les autorités arguent que la collectivisation forcée, visant à éliminer les koulaks, a provoqué des famines partout en URSS, l’Ukraine n’était pas spécialement visée. Kiev y voit, au contraire, la volonté de Staline de casser la fierté ukrainienne et de détruire à jamais toute tentation d’émancipation.

Pour nous aider à faire vivre l’Almanach BiblioMonde, pensez à un petit don de temps en temps. Vous pouvez le faire sur Tipeee

25 novembre : à Sarajevo, la fête sans les Serbes

La fête nationale de la Bosnie-Herzégovine (Dan državnosti) n’est célébrée que dans une partie du pays. Les Serbes en rejettent le symbole et préfèrent fêter le 9 janvier.

La fête nationale de la Bosnie-Herzégovine (Dan državnosti Bosne i Hercegovine) n’est célébrée que dans une partie du pays. Les Serbes en rejettent le symbole et préfèrent fêter leur 9 janvier. Ils font notamment remarquer que le 25 novembre 1943 fait référence à un pays, la Yougoslavie, qui n'existe plus.

Pourtant, et si justement la Bosnie-Herzégovine était la seule héritière de la défunte Yougoslavie ? Ce jour-là, le 9 novembre 1943, des résistants à l’occupation allemande se réunissaient à Mrkonjic Grad pour jeter les bases d’un futur État. Ils étaient Serbes, Croates, Musulmans… et avant tout, communistes : la future république Bosnie-Herzégovine sera pluri-communautaire. Ces résistants formaient le Conseil antifasciste d'État pour la libération nationale de la Bosnie-Herzégovine (Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine , ZAVNOBiH ) s’est imposé comme autorité suprême du futur État fédéré.

Le ZAVNOBiH décidait ceci :

Égalité entre Serbes, Musulmans et Croates de Bosnie-Herzégovine, leur patrie commune et indivisible;

Liberté de religion et de conscience et égalité de toutes les religions;

Liberté de réunion et d’accord, association et presse;

La sécurité des personnes et des biens des citoyens, ainsi que la liberté d'initiative privée dans la vie économique;

L'égalité entre les femmes et les hommes, tant dans la vie politique du pays que dans tous les domaines de l'activité sociale;

Loi électorale dans une Bosnie-Herzégovine démocratique, les électeurs se feront au scrutin secret sur la base du suffrage universel, égal et direct.

Le suffrage actif et passif concerne tous les citoyens, hommes et femmes, âgés de plus de 18 ans et qui ne sont pas privés de ce droit en vertu de la loi.

Les combattants de l’Armée de libération nationale et des partisans yougoslaves ont ce droit, quel que soit leur âge;

Chaque citoyen se voit garantir le droit de faire appel de la décision des autorités, ainsi que le droit de pétition et de plainte auprès de tous les organes du pouvoir de l'État;

Nul ne peut être condamné sans procédure judiciaire.

Certaines résolutions ne seront pas totalement appliquées par la Yougoslavie communiste mais ce jour-là naissait une entité politique qui deviendra en 1992, un État indépendant. Une indépendance reconnue par la communauté internationale (et fêtée chaque 1er mars), mais acquise suite à un référendum boycotté par un tiers de la population, la communauté serbe.

C’est cette même communauté serbe, aujourd’hui en grande partie repliée dans la Republika Srpska qui refuse de célébrer cette fête. En 2015, la Cour constitutionnelle de Sarajevo a déclaré anticonstitutionnel le choix du 9 janvier pour la Fête nationale de la Republika Srpska. Cette date marque la proclamation, le 9 janvier 1992, d’une « République du peuple serbe » trois mois avant la guerre de Bosnie (1992-1995) qui fit plus de 100 000 morts.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 novembre 2020

24 novembre : en Turquie, drôle de fête pour les professeurs

Alors que depuis le coup d’État de 2016 quelque 50 000 enseignants ont été limogés, la Turquie fête ses professeurs, comme chaque 24 novembre. Des cérémonies sont prévues dans les écoles, les élèves lisent des compliments ou des poèmes à l’intention de leur professeurs…

Alors que depuis 2016 quelque 50 000 enseignants ont été limogés, la Turquie, comme chaque 24 novembre, fête ses professeurs. Des cérémonies sont prévues dans les écoles, les élèves lisent des compliments ou des poèmes à l’intention de leurs professeurs, lesquels reçoivent des fleurs, parfois des cadeaux de la part des parents, et cette reconnaissance dépasse aujourd’hui les murs de l’école. La fête est relativement récente, elle ne date que de 1981, quand on a fêté le centenaire de Mustapha Kemal, le fondateur de la Turquie moderne. Le 24 novembre 1928, il avait été désigné officiellement comme le premier des professeurs de Turquie.

Ce jour-là, il avait fait ouvrir les écoles publiques pour permettre aux adultes de venir y apprendre le nouvel alphabet turc, emprunté à l’alphabet latin pour remplacer celui qui avait été hérité des Arabes. En 1934, à nouveau un 24 novembre, Mustapha Kemal était honoré du patronyme d’Atatürk, le « Turc-père ». Créée par le très kémaliste général Evren, quelques mois après avoir pris le pouvoir par le putsch de 1980, cette Fête des professeurs (Öğretmenler Günü) a, paradoxalement, conservé toute sa vigueur sous la majorité islamo-conservatrice de l’AKP, arrivée au pouvoir au début des années 2000.

Depuis juillet 2016, des dizaines de milliers d’enseignants, militants de gauche, sympathisants pro-kurdes ou encore fidèles supposés de l’imam Fethullah Gülen, le "cerveau" du putsch selon Ankara, se sont ainsi retrouvées sur des listes et limogés par simple décret. Certains d’entre eux sont désormais tenus à l’écart de la société. Leur sécurité sociale a été annulée, leurs passeports confisqués, ils sont condamnés à une mort sociale. Même ceux qui travaillent à l’étranger ne sont pas à l’abris. En mars 2018, six professeurs en poste au Kosovo ont été enlevés ramenés de force en Turquie à bord d'un avion privé affrété par le ministère turc de l’Intérieur.

Fondateur du mouvement turc Hizmet (Service), Fethullah Gülen prône un islam ouvert à l’éducation. Cet enseignement était suivi par des millions d’adeptes (et près de 10% de la population turque avant 2016 !). Le mouvement possédait un réseau éducatif international comptant des milliers d’établissements à travers le monde, cibles du régime d’Erdoğan, partout où ils trouvent. Presque tous ont fermé depuis le début des persécutions.

À l’échelle internationale, c’est le 5 octobre que l’on célèbre les enseignants.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 novembre 2024

Mustapha Kemal, 1928

Pour nous aider à faire vivre l’Almanach BiblioMonde, pensez à un petit don de temps en temps. Vous pouvez le faire sur Tipeee

22 novembre : il y a 100 ans, l'État promis aux Arméniens

Chaque année les défenseurs de la cause arménienne rappellent la décision arbitrale du 22 novembre 1920 prise par le président américain W. Wilson sur le tracé de la frontière entre une future Turquie et l’Arménie.

Cette année, le 22 novembre a un goût bien plus amer qu’à l’ordinaire alors que les combattants arméniens viennent d’être écrasés par l’armée azerbaïdjanaise au point d’avoir perdu presque tous les territoires conquis sur ce pays en 1993-1994. L’Arménie reste un petit pays, plus enclavé que jamais, alors qu’il avait rêvé d’un territoire bien plus vaste reflétant ce qu’il avait été au Moyen-Âge.

Chaque année les défenseurs de la cause arménienne rappellent la décision arbitrale du 22 novembre 1920 prise par le président américain W. Wilson sur le tracé de la frontière entre une future Turquie et l’Arménie. Celui-ci accordait à l’Arménie une partie des provinces de l’actuelle Turquie orientale mais, les victoires militaires turques de 1923 rendront cet arbitrage caduque dans les faits. Le traité de Sèvre de 1920 ne put jamais être appliqué. En 1923, un nouveau traité, signé à Lausanne, gommait le projet d’une grande Arménie et d’un Kurdistan indépendant.

Depuis un siècle, le 22 novembre est une date sacrée en Arménie. C’est, par exemple, un 22 novembre, en 1993, que fut créée sa monnaie, le dram. Chaque année, le Président de la république prononce un discours, la télévision prévoit un programme spécial. Cette année, en raison de la terrible guerre qui vient de s’achever, la journée est plus solennelle que les autres années. Le centenaire de la déclaration de Wilson prend un tour dramatique.

Ce 22 novembre 2020 a été décrété par Armen Sarkissian, président de la république arménienne, Journée du souvenir des victimes tombées pour la défense de la patrie dans la guerre de libération de l'Artsakh (le Haut-Karabagh). Suite à un appel du Catholicos de tous les Arméniens, Garegin II, une messe est dite dans toutes les églises arméniennes du monde. Au Saint-Siège de Saint-Etchmiadzin, la cérémonie de commémoration est organisée par le Catholicos après la sainte liturgie à 13h30.

Pour en savoir plus, lire Géopolique de l’Arménie par Tigrane Yégavian

Pour nous aider à faire vivre l’Almanach BiblioMonde, pensez à un petit don de temps en temps, vous pouvez le faire sur Tipeee

21 novembre : la Journée des forces armées du Bangladesh

Journée des forces armées marque l’anniversaire de la fondation des Forces du Bangladesh le 21 novembre 1971, en pleine guerre d’indépendance.

La Journée des forces armées (সশস্ত্র বাহিনী দিবস) marque l’anniversaire de la fondation des Forces du Bangladesh le 21 novembre 1971, créées en pleine guerre d’indépendance. Les membres bengalis de l’armée pakistanaise avaient fait sécession alors que le Pakistan oriental se battait pour se séparer du Pakistan occidental, avec l’aide de l’armée indienne. Cette guerre aboutira à la création du Bangladesh, le 16 décembre, à l’issus de neuf mois d’un conflit qui fit trois millions de morts.

Chaque journée du 21 novembre, depuis 1986, commence par le dépôt d'une couronne de fleurs à Shikha Anirban (Flamme éternelle) au cantonnement de Dhaka par le président de la République. Dans l'après-midi, une réception est donnée à Senakunja, le cantonnement de Dhaka lieu à laquelle assiste le Premier ministre, les ministres, le chef de l'opposition et d'autres hauts responsables civils et militaires. La télévision diffuse un programme spécial toute la journée. Le jour est férié au Bangladesh.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 20 novembre 2020

Le président Habdul Hamid lors des cérémonies de 2019

20 novembre : le Brésil se penche sur ses racines noires

L’ambiance au Brésil ne se prête pas à la lutte contre le racisme, pourtant, comme chaque 20 novembre, le Movimento Negro organise des évènements ludiques et pédagogiques pour réfléchir sur la place des Noirs dans la société. La date choisie est celle, au XVIIe siècle, de la mort tragique d'un chef d’esclaves marrons, nommé Zumbi.

L’ambiance politique au Brésil ne se prête pas toujours à la lutte contre le racisme, pourtant, comme chaque 20 novembre, le Movimento Negro organise des évènements ludiques et pédagogiques pour réfléchir sur la place des Noirs dans la société. C’est aujourd’hui le Jour national de la conscience noire (Dia Nacional da Consciência Negra).

La date choisie est celle de la mort tragique d'un chef d’esclaves marrons, nommé Zumbi. Capturé dès l’enfance, il avait été élevé par un prêtre, mais à 15 ans, il est retourné vivre dans le quimbolos de Palmares, une vaste région de l’arrière-pays de Bahia, où des esclaves ayant fui les plantations (les esclaves “marrons”) ont construit plusieurs villages où ils vécurent libres la majeure partie du XVIIe siècle. Zumbi en devient le chef, Mais, le 20 novembre 1695, il est pris par les Portugais et décapité aussitôt. Sa tête sera exposée sur la grande place de Récife, afin de décourager le marronnage. Au XXe siècle, il est devenu un héros national et un symbole de liberté. Cette Journée de la conscience noire, instaurée dans les années 1960 n’est pas fériée, contrairement au 13 mai, date de l’abolition de l’esclavage (en 1888 seulement au Brésil).

Pour la 17e année consécutive, la Marche de la conscience noire (Marcha da Consciência Negra) de São Paulo débute ce vendredi à 16h. Les militants se retrouveront au Musée d'art de São Paulo (MASP) et marcheront avenue Paulista. « Vidas negras importam » (les vies noires comptent) est le slogan de cette journée. #vidasnegrasimportam

Ce même jour est marqué par une vague d'indignation au Brésil après la mort d'un homme noir passé à tabac par des vigiles.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 novembre 2020

19 novembre : l'anniversaire du drapeau brésilien

Connu familièrement sous le nom de Verde e amarela (le vert et jaune), le drapeau brésilien a été adopté le 19 novembre 1889, soit quatre jours après la proclamation de la république.

Connu familièrement sous le nom de Verde e amarela (le vert et jaune), ou encore Auriverde (l’or-vert), le drapeau brésilien a été adopté le 19 novembre 1889, soit quatre jours après la proclamation de la république. À l’origine, il avait été créé en 1822 par le peintre français Jean-Baptiste Debret pour l’empereur du Brésil. Le vert était la couleur des Bragance et le jaune , celle des Habsbourg, la famille de son épouse. Au centre figuraient les armes du Brésil, elles ont été remplacées par un ciel étoilé et une devise « Ordem e Progresso » inspirée de la devise du philosophe français Auguste Comte « L'amour pour principe et l'ordre pour base ; le progrès pour but ».

Les étoiles dessinées à l'intérieur de la sphère bleue sont une représentation du ciel de Rio de Janeiro, à 8h30 le 15 novembre 1889, date et heure de la proclamation de la république brésilienne. Les étoiles représentent les 21 États (à l’époque), on en a rajouté 6 en 1992. La seule étoile au-dessus de l'inscription s'appelle Spica, l'étoile la plus brillante de la constellation de la Vierge. Elle représente l'État du Pará, qui, en 1889, correspondait au plus grand territoire au-dessus du parallèle de l'Équateur.

Il est célébré chaque 19 novembre, Jour du drapeau (Dia da Bandeira do Brasil), notamment par un hymne créé en son honneur : Hino à Bandeira Nacional. La loi brésilienne prévoit qu’une cérémonie est organisée chaque 19 novembre dans les casernes pour l'incinération des drapeaux en mauvais état. Ceux-ci doivent être remis à la police. Il n’est pas permis de les détruire soit même.

Le drapeau hissé en permanence sur la Praça dos Três Poderes, à Brasilia, est le plus grand drapeau national du pays, avec 286 mètres carrés et 90 kilos, soutenu par un mât de 100 mètres de haut. Le premier dimanche de chaque mois, il est remplacé, lors d'une cérémonie publique opérée alternativement par la Marine, l'Armée, l'Aéronautique et le Gouvernement du District Fédéral (GDF).

Le 19 novembre n’est pas une fête nationale mais, des cérémonies de lever des drapeaux sont ponctuellement organisées à midi ce jour-là, partout dans le pays.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 novembre 2020

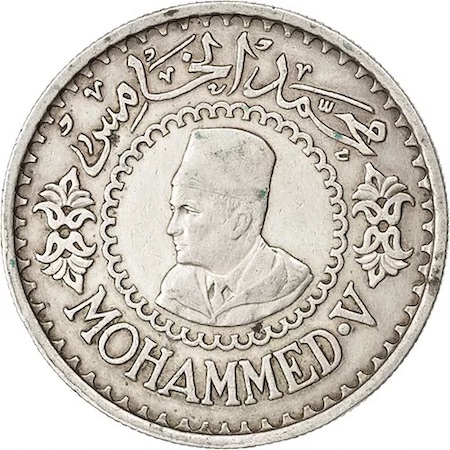

18 novembre : le Maroc fête son indépendance

En fait, la date de cette fête nationale, dite de l’indépendance, correspond au retour triomphal du sultan Sidi Mohamed ben Youssef, le 16 novembre 1955 et à sa proclamation de l’indépendance, deux jour plus tard.

En dépit de son appellation de Fête de l’indépendance (عيد الاستقلال), ce jour férié marocain n’est pas l’anniversaire de l’indépendance. La date de cette fête nationale correspond au retour triomphal du sultan Sidi Mohamed ben Youssef, le 16 novembre 1955. Deux jours plus tard, celui-ci proclamait de l’indépendance du royaume du Maroc.

Les Français l’avaient déposé en 1953 et exilé à Madagascar. Finalement, face au mécontentement de la population, Paris l’avait autorisé à revenir et rétabli dans ses droits. L’indépendance du Maroc ne sera cependant accepté par la France et internationalement reconnue qu’en 1956, le 2 mars. L’année suivante, le sultan prendra le titre de roi sous le nom de Mohamed V.

Deux autres dates célèbrent la marche vers l’indépendance du Maroc : le 11 janvier et le 20 août.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 novembre 2020

Dans notre catalogue : Géopolitique du Maroc par Kader Abderrahim

16 novembre : la révolution estonienne en chantant

Ce jour est férié en Estonie, en souvenir du jour où ce petit pays a osé affirmer sa souveraineté (par encore son indépendance), au sein de l'URSS. Depuis quelques mois, les Estoniens entonnaient des chants patriotiques en guise de protestation…

La journée est fériée en Estonie, en souvenir du jour où ce petit pays a osé affirmer sa souveraineté (pas encore son indépendance), au sein de l'URSS.

Le 16 novembre 1988, le soviet suprême d’Estonie déclarait sa souveraineté, Moscou déclarait cette déclaration non conforme à la constitution de l’URSS. Elle était pourtant l’aboutissement de la « Révolution chantante » (laulev revolutsioon) qui avait commencée spontanément en juin de la même année. 100 000 personnes avaient alors manifesté en entonnant des chants sur un parcours de quatre kilomètres aboutissant au lieu où se tenait habituellement le festival de la Chanson de Tallinn (Laulupidu), organisé tous les cinq ans depuis 1869. La foule brandissait des drapeaux aux couleurs de l’Estonie. En septembre, ils étaient quelque 300 000 au même endroit à entonner des chants patriotiques. La non-violence était consciemment une stratégie politique. Dans la soirée du 20 août 1991, l’Estonie a été proclamée indépendante, sans avoir perdu une seule vie. L’URSS avait vécu.

Le 16 novembre est désormais célébré chaque année comme le Jour de la déclaration de souveraineté (Suveräänsuse deklareerimise päev). Cette année, en raison de l’épidémie, les commémorations seront bien plus modestes qu’à l’ordinaire.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 novembre 2020

15 novembre : en Inde, les suprémacistes hindous vouent un culte à l’assassin de Gandhi

La frange la plus nationaliste du mouvement hindouiste voue aujourd’hui un culte à l’assassin du Mahatma Gandhi, Nathuram Godse. Celui-ci avait été aussitôt arrêté, emprisonné et condamné à la pendaison. Celle-ci a eu lieu le 15 novembre 1949.

Le 30 janvier 1948, le Mahtama Gandhi, apôtre de la non-violence, était assassiné. La date est toujours commémorée officiellement en Inde mais peu à peu vidée de son sens, même si le BJP au pouvoir mentionne toujours Gandhi comme le père de la nation. Celui-ci figure toujours sur les billets de banque indiens mais, son discours est complètement détourné, puisque la politique menée depuis quelques années par le premier ministre Modi est faite en son nom. Pire, la frange la plus nationaliste du mouvement hindouiste voue aujourd’hui un culte à son assassin, Nathuram Godse. Celui-ci avait été aussitôt arrêté, emprisonné et condamné à la pendaison. Son exécution a eu lieu le 15 novembre 1949. En ce jour anniversaire, le mémorial qui lui est dédié à Pune (ville située près de Bombay) accueille la foule des sympathisants de la cause. La famille ouvre l’urne contenant ses cendres pour les fidèles désireux d’obtenir la bénédiction du « patriote » en contemplant ses restes. Le 15 novembre est commémoré par la Hindu Mahasabha, parti extrémiste hindou, comme « jour de sacrifice ».

Il est reproché à Gandhi d’avoir été trop conciliant à l’égard des musulmans et d’avoir favorisé la création du Pakistan en 1947. Ce serait donc un traître à la patrie que Godse a exécuté. Le BJP au pouvoir n’a pas (encore) repris ce discours mais laisse dire les franges les plus nationalistes, comme le RSS, dont justement Nathuram Godse était membre à l’époque. Ce mouvement fasciste a été dissous après l’assassinat de Gandhi, il a aujourd’hui à nouveau pignon sur rue et il est responsable de nombreux faits de violence envers les musulmans et les chrétiens, notamment ces derniers mois. Sans toutefois cautionner la violence, nombre d’intellectuels, souscrivant à l'idéologie de l'Hindutva, s’appliquent aujourd’hui à expliquer son geste, à en réévaluer la portée. Considérant qu’il allait dans le sens de l’histoire, que la patrie était en danger après la partition de l’Inde. Même des médias anglophones, comme The Indian Express, publié à Bombay, ont publié cette année des éditoriaux en ce sens.

Dans tout le pays, plus d’une douzaine de statues du meurtrier de Gandhi ont déjà été érigées. Plusieurs temples hindous sont en cours de conversion en temples à la mémoire de Nathuram Vinayak Godse. Parallèlement, ces derniers mois, des suprémacistes hindous dégradent des représentations de Gandhi, attaqué ses mémoriaux et griffonné le mot traître sur sa photo. En juin 2019, une statue de Gandhi a même été décapitée publiquement dans l'est de l'Inde… Le phénomène est récent, il date de l’arrivée au pouvoir du BJP en 2014. Nathuram Godse est également célébré le jour anniversaire de sa naissance, le 19 mai ainsi que chaque 30 janvier (jour de son crime).

Un tel culte est à rapprocher de celui d’Ygal Amir, l’assassin de Yitzhak Rabin, premier ministre israélien et prix Nobel de la paix. Les suprémacistes juifs réclament régulièrement sa libération alors qu’il a été condamné à la prison à vie. Quant à Anders Breivik, l’auteur du massacre d’Oslo et d’Utøya, il est devenu l’égérie de nombre de néonazis et de suprémacistes blancs de par le monde.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 14 novembre 2020

Pooja Shakun Pandey, l’une des dirigeantes du Hindu Mahasabha, rejoue la scène de l’assassinat

12 novembre : Taïwan honore le père de la Chine moderne

La journée est fériée à Taïwan, jour anniversaire de Sun Yat Sen (1866-1925), le « père de la Chine moderne ». Une cérémonie lui est dédiée au fastueux mémorial qui lui a été construit dans le centre de Taïpeh. Mais, la commémoration n’est pas du goût de tout le monde…

La journée est fériée à Taïwan, jour anniversaire de Sun Yat Sen (1866-1925), le « père de la Chine moderne ». Une cérémonie lui est dédiée au fastueux mémorial qui lui a été construit dans le centre de Taïpeh. Mais, la commémoration n’est pas du goût de tout le monde. En quoi le fondateur, en 1912, d’une république chinoise centrée sur la ville Nankin, à une époque où l’île de Formose (devenue Taïwan) était une possession japonaise, peut-il concerner les autochtones de l’île ? Et même la grande majorité des chinois Hans installés à Taïwan depuis les XVIIe et XVIIIe siècle ? Depuis que les indépendantistes sont au pouvoir à Taipeh, cette commémoration est un peu mise en sourdine, mais reste chômée. Certains proposent même de supprimer tous les portraits géants dans le pays.

11 novembre : les Polonais, plus divisés que jamais, fêtent la renaissance de leur pays

Les Polonais ne fêtent pas la fin de la Première guerre mondiale, pour eux la guerre continue encore pendant deux ans (contre les Russes). Pour eux, ce jour férié célèbre le Jour de l’indépendance nationale (Narodowe Święto Niepodległości), la fête nationale de la Pologne.

Les Polonais ne fêtent pas la fin de la Première guerre mondiale, pour eux la guerre continue encore pendant deux ans (contre les Russes). Ce jour férié célèbre le Jour de l’indépendance nationale (Narodowe Święto Niepodległości), la fête nationale de la Pologne.

Disparue à la fin du XVIIIe, la Pologne réapparaissait sur la carte de l’Europe après 132 ans d’absence, hormis l’existence d’un duché de Varsovie de 1807 à 1831. C’est ce que l’on fête aujourd’hui. La date choisie, ne correspond pas à la déclaration d’indépendance, prononcée le 12 novembre 1917 par le Conseil de régence ni de l’annonce au reste du monde de la création d'un État polonais indépendant, le 16 novembre 1918. Le 11 novembre, c’est le jour la prise de pouvoir de Józef Piłsudski, l’homme qui dirigera la Pologne jusqu’à sa mort en 1935. La célébration du 11 novembre a été instaurée par ses successeurs à la tête d’un régime autoritaire. Elle n’a été fêtée que deux fois en 1937 et en 1938. Interdite par les nazis en 1939, puis les communistes, en 1945, elle a été réinstaurée en 1989. Sous le communisme, c’était une journée de manifestations (interdites). Depuis 1989, c’est une journée d’affrontement entre une extrême droite, qui pour l’occasion invite toute l’Europe fasciste pour une « Marche de l'indépendance » qui se déroule au cri de mort aux juifs, morts aux ennemis du peuple, morts aux laïques… et une Marche populaire qui rassemble leurs adversaires.

Depuis 2013, les Polonais sont invités à se contenter d’envoyer gratuitement des cartes de voeux le 11 novembre, une démarche visant à dépolitiser cette journée nationale souvent marquée par la violence. L’arrivée de l’extrême droite au pouvoir en 2015 n’a pas arrangé les choses. Cela dit cette année, en raison des restrictions sanitaires, le gouvernement a interdit la marche des extrémistes de droite. Ceux-ci ont répliqué en appelant à un rassemblement motorisé dans le centre de Varsovie, à 14 heures au rond-point de Dmowskiego. Les restrictions actuelles interdisent les rassemblements de plus de cinq personnes. Les féministes ont également renoncé à leur projet de marche anti gouvernementale. En effet, malgré les restrictions, les villes polonaises ont connu des manifestations de masse ces dernières semaines contre une décision de justice qui interdit l'avortement dans ce pays à majorité catholique.

Pour la première fois, l’armée ne défilera pas non plus ce 11 novembre, les autorités se contentent de dépôts de gerbes. Des messes sont dites, diffusées en live sur internet. À midi, les autorités invitent les Polonais à chanter l’hymne national, en se joignant au chant diffusé à la radio et à la télévision publique.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 novembre 2020

10 novembre : que reste-t-il aujourd'hui d'Atatürk, père fondateur de la Turquie ?

À 9 h 05, ce matin, des sirènes retentissent et toute la Turquie se fige. La circulation s’arrête, le temps de deux minutes en hommage à Mustapha Kemal, dit Atatürk, le père fondateur de la république turque, décédé à 57 ans, le 10 novembre 1938. Mais, avec Recep Tayyip Erdoğan au pouvoir, que reste-il aujourd'hui du kémalisme ?

À 9 h 05, ce matin, des sirènes retentissent et toute la Turquie se fige. La circulation s’arrête, le temps de deux minutes en hommage à Mustapha Kemal, dit Atatürk, le père fondateur de la république turque, décédé à 57 ans, le 10 novembre 1938. Mais, avec Recep Tayyip Erdoğan au pouvoir, que reste-il aujourd'hui du kémalisme si ce n’est l’exaltation patriotique dans le cadre de conflits tous azimuts ?

Mustapha Kemal a combattu pour rétablir une Turquie indépendante, quitte à empiéter sur le territoire d’autres peuples : Arméniens, Kurdes... Son lointain successeur semble vouloir reconstituer un semblant d’Empire ottoman : guerres en Syrie, Arménie, Libye, tensions en Méditerranée, implantation au Soudan… À l’intérieur du pays, la situation est de plus en plus tendue. Devenues quotidiennes, les purges décidées par le président Erdoğan s’abattent sur tous les opposants : ceux de gauche, les syndicalistes, les militants des droits de l’homme et de la cause kurde. Tout le monde est sous la menace, les gens sont tétanisés par la peur. Les héritiers politiques d’Atatürk ont toutefois gagné, l’an dernier, les mairies d’Istanbul et d’Ankara. Le kémalisme, représenté par le principal parti d’opposition, n’a sans doute pas dit son dernier mot.

Ce matin, des centaines de personnes se rassemblent devant le palais de Dolmabahçe, à Istanbul, sur les rives du Bosphore où Atatürk a rendu son dernier souffle, le 10 novembre 1938, à 9h05. Heure à laquelle toutes les pendules du palais ont été arrêtées. Traditionnellement, une marche est organisée le 10 novembre par la municipalité de Beşiktaş jusqu’au palais de Dolmabahçe. Habituellement, une gigantesque chaîne humaine porte un drapeau turc mesurant plus d’un kilomètre de long. Cette année, en raison de la pandémie, les cérémonies sont beaucoup plus modestes.

D’ordinaire, à Ankara, des milliers de personnes affluent sur la colline d’Anıttepe où se trouve le mausolée Anıtkabir. La dépouille de Mustapha Kemal y a été transférée en 1953, lors de funérailles nationales. Le site accueille plus de 3 millions de visiteurs par an. Le mausolée abrite aussi un musée consacré à Atatürk et à la Guerre d’indépendance turque (1919-1922).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 novembre 2020

Pour nous aider à faire vivre l’Almanach BiblioMonde, pensez à un petit don de temps en temps, vous pouvez le faire sur Tipeee

8 novembre : Journée de la solidarité envers les intersexes

Ce jour est dédié à la mémoire d’Herculine Barbin (1838-1868), la première personne intersexuée à avoir laissé son témoignage. L’Organisation internationale des intersexes invite à commémorer chaque année le 8 novembre comme la Journée de la solidarité IS.

Ce jour est dédié à la mémoire d’Herculine Barbin (1838-1868), la première personne intersexuée à avoir laissé son témoignage. Né(e) le 8 novembre 1838 à Saint-Jean d’Angely (Charente Maritime), avec un vagin et un court pénis, Herculine a été déclarée fille à la naissance et élevée dans un couvent. À 20 ans, elle devient institutrice, mais tombe amoureuse de sa collègue. L’évêque mis dans la confidence l’envoie consulter un médecin qui constate un sexe masculin. Une décision judiciaire entraîne son changement d’état civil, Herculine devient Abel Barbin. Le jeune homme quitte son poste, et sa collègue, et s’établit à Paris où il mettra fin à ses jours après avoir raconté sa souffrance dans un récit qui sera publié après sa mort. L’Organisation internationale des intersexes invite à commémorer chaque année le 8 novembre comme la Journée de la solidarité IS. Elle dénonce de la conception dualiste de la médecine qui consiste à opérer les enfants hermaphrodites dès le plus jeune âge pour leur assigner un sexe, sans attendre l’adolescence et l’affirmation d’un sexe psychologique.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 7 novembre 2020

Herculine/Abel Barbin

5 novembre : le jour où le Panama a vraiment quitté la Colombie

Colon célèbre son indépendance deux jours après la capitale, Panama, une cérémonie teintée d’amertume dans une ville laissée complètement à l’abandon par le système économique.

Colon célèbre son indépendance deux jours après la capitale, Panama, une cérémonie teintée d’amertume dans une ville laissée complètement à l’abandon par le système économique.

Le 5 novembre (Día de la ciudad de Colón) commémore l’épisode final de la rupture avec la Colombie. Jusqu’en 1903, le Panama n’était qu’une lointaine province de ce pays. Pour tenter de récupérer ce territoire qui venait de proclamer sa sécession, le 3 novembre, Bogota envoie trois navires chargés de 500 hommes armés. À l’aube du 5 novembre 1903, ils entrent dans le port de Colon. Le canal n’existe pas encore, l’objectif est de les faire transporter par le train jusqu’à la capitale afin de mater la rébellion. Les autorités locales tergiversent et négocient durant plusieurs heures. Finalement, en fin de journée, 8000 dollars versés au colonel qui les encadre les persuaderont de plier bagage. À 19h30, les autorités locales sont en mesure d’envoyer un télégramme annonçant que l’indépendance du pays n’est plus menacée. C’est cela que l’on commémore chaque 5 novembre.

La cérémonie, perturbée cette année par les mesures sanitaires, est l’occasion pour différentes associations de présenter une liste de revendications au président de la République rarement présent dans cette ville affligée par la misère et la violence. Lui-même aura pris les devants dans son discours prononcé ce matin, il n’aura pas manqué de présenter un projet de rénovation urbaine et de formuler la promesse de réformer la zone franche. Cette ville de 200 000 habitants est située au débouché du canal de Panama du côté de l’Atlantique. La ville, elle-même, est née du projet de canal. C’est la plus récente des villes du pays, elle n’a été fondée qu’en 1852, comme base du chemin fer interocéanique. Pour les besoins du chantier du port, du rail, puis du canal, les États-uniens ont fait venir de la main-d’œuvre en provenance des Caraïbes, de la Jamaïque en particulier, si bien que cette ville est à dominante noire, anglophone, en partie protestante, et aujourd’hui nettement plus pauvre que le reste du pays. Le contraste est net avec la capitale, située 80 km plus au sud, où les buildings poussent comme des champignons, faisant contrepoint aux bidonvilles que l’on s’efforce peu à peu de masquer. La récupération de la zone du canal en 1999 que les États-Unis occupaient depuis 1903, a dopé l’économie panaméenne, la capitale a pris des allures de Miami ou de Dubaï. Mais le départ des Américains et la privatisation des ports ont entraîné une chute des revenus d’une partie de la population, en particulier celle de la ville de Colon. La vaste zone franche (la plus grande du continent) créée à Colon n’a pas profité aux habitants, bien au contraire. En proie à la guerre des gangs, Colon est aujourd’hui l’une des villes les plus violentes d’Amérique ; la grande oubliée, ou le revers de la médaille, du « miracle » économique panaméen.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 5 novembre 2020

4 novembre : la très xénophobe Marche russe dans les rues de Moscou

Plusieurs milliers de personnes défilent dans les rues de Moscou en scandant « La Russie aux Russes, l'Europe pour les Blancs ». Officiellement, c'est la Journée de l’unité du peuple qui commémore la libération de Moscou en 1612, de l'occupation polonaise.

Plusieurs milliers de personnes défilent dans les rues de Moscou en scandant « La Russie aux Russes, l'Europe pour les Blancs », c’est la Marche russe (Русский марш). Officiellement, c'est la Journée de l’unité du peuple (День народного единства) qui commémore la libération de Moscou en 1612, de l'occupation polonaise. Instaurée en 2005 par Vladimir Poutine pour renforcer l’identité nationale. Elle a été récupérée par tout ce que la Russie compte de partis ultranationalistes et xénophobes, comme le Mouvement eurasien d’Alexandre Douguine, des skinheads et autres néo-fascistes russes, qui y ont vu une occasion d'exprimer en toute légalité leurs idées extrémistes.

Le même jour, les chrétiens orthodoxes célèbrent l'icône de Notre-Dame de Kazan, dont l'image est liée à la libération de la Patrie de l'envahisseur étranger. Des processions religieuses traditionnelles sont également organisées.

Mise à jour 2022 : Dans le contexte de guerre contre l’Ukraine, les autorités moscovites ont interdit les marches. En 2021, elles s’étaient déroulées dans des conditions difficiles. En 2022, les organisateurs les remplacent par des réunions secrètes de militants partageant les mêmes idées, suivies d'événements humanitaires ou culturels.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

Le drapeau de l'Empire russe des années 1858-1883, sert aujourd’hui d’étendard à tous les ultranationalistes russes.

3 novembre : un jour férié pour célébrer la culture japonaise

Ce jour est férié est appelé Bunka no hi, le Jour de la Culture (文化の日). La date du 3 novembre n’a pas été choisie au hasard, c’est l’anniversaire de l’empereur Meiji (né le 3 novembre 1852).

Plusieurs régions du Japon organisent des défilés en costumes traditionnels. Depuis, 1948, au Japon, c’est la Journée de promotion de la culture pour la liberté et la paix. C’est, en effet, un 3 novembre que fut promulguée la constitution de 1946. Paix et démocratie n’empêchent pas la Force marine d’autodéfense de pavoiser ses navires ce jour-là. Ce jour est férié est appelé Bunka no hi, le Jour de la Culture (文化の日).

La date du 3 novembre n’avait pas été choisie au hasard, c’est l’anniversaire de l’empereur Meiji (né le 3 novembre 1852) qui inaugura, en son temps, une politique de modernisation et d’ouverture au monde. Après la mort, en 1912, le 3 novembre n’a plus été férié, il l’est redevenu en 1948.

Selon, la tradition, l’Empereur, décerne chaque 3 novembre la médaille de « l’ordre de la Culture » (文化勲章) qui récompense et honore ceux qui ont contribué au développement ou à la diffusion de la culture japonaise. La cérémonie officielle se déroule dans l’enceinte du Palais impérial à Tokyo. Pour l’ensemble des Japonais, ce jour est aussi la fête des musées (美術館の祭り), lesquels sont gratuits pour l'occasion. Cependant, le 3 novembre a la réputation d’être un jour où il fait toujours beau, c’est plutôt dans la nature que les Japonais cherchent à passer cette journée de congé.

C’est aussi aujourd’hui que se déroulent les championnats nationaux de Kendo. De son côté, l’association des mangaka japonais a fait du 3 novembre le « jour du manga » cette littérature faisant partie intégrante de la culture nationale. Toutefois, d’autres préfèrent célébrer cet aspect de la culture japonaise, le 15 décembre pour la Journée des otaku.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2 novembre 2020

31 octobre : trois jours de fête au Cambodge en dépit des inondations

Avant-hier, on célébrait l'anniversaire du couronnement du roi Sihamoni, le 29 octobre 2004. Aujourd’hui, c’est l'anniversaire de son père, le roi Sihanouk (né le 31 octobre 1922 et décédé en 2012).

Avant-hier, on célébrait l'anniversaire du couronnement du roi Sihamoni, le 29 octobre 2004. Aujourd’hui, c’est l'anniversaire de son père, le roi Sihanouk (né le 31 octobre 1922 et décédé en 2012).

La journée du 30 octobre était aussi fériée au Cambodge où on prépare la journée du lendemain : une grande fête dans tout le pays. Le palais royal est ouvert au public et, comme chaque année, une grande réception y est donnée.

Le Cambodge a été globalement épargné par l’épidémie de coronavirus. On n’y déplore aucun décès. En revanche, il a été affecté ces dernières semaines par de graves inondations qui ont fait plusieurs dizaines de victimes.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 30 octobre 2020

Mise à jour 2022 : Cette année, on célébrait le centenaire de la naissance du roi Sihanouk, décédé il y a 10 ans, le 15 octobre 2012. La cérémonie au Palais Royal s’est déroulée en présence de la reine Monineath, sa veuve, de son fils, le roi Sihamoni et les représentants des ordres monastiques les plus importants du royaume, Mohanikay et Thammayut.