L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

28 septembre : en Guinée, la mémoire toujours vive d’un massacre d’État

La date fait référence à un massacre perpétré par les forces du dictateur Dadis Camara, le 28 septembre 2009, dans un stade qui fut jadis baptisé 28-Septembre en référence à un événement dont les Guinéens sont fiers.

Le 28 septembre 2009, des manifestants pacifiques s’étaient réunis au grand stade de Conakry pour demander une transition démocratique, la tenue d’élections libres et le départ du dictateur Moussa Dadis Camara. Des agents des forces de défense et de sécurité guinéennes, dont des membres de la garde présidentielle, ont alors orchestré un massacre, le jour même et les suivants. Au moins 156 personnes ont été tuées par balles, au couteau, à la machette ou à la baïonnette. Des dizaines d’autres sont portées disparues, le bilan serait bien plus lourd. Plus d’une centaine de femmes ont été victimes de viols ou d’autres formes de violences sexuelles.

Le stade où s’est déroulé le massacre porte le nom de stade du 28-Septembre, non en raison de la dramatique journée dont il a été le théâtre, mais en référence à la date du référendum organisé par la France en 1958 sur la constitution d’une Communauté française, destinée à retarder les indépendances. Les Guinéens ont été les seuls à voter non ce qui mena la Guinée à son indépendance. La date de cet acte politique dont les Guinéens sont fiers est maintenant occultée par e bain de sang de 2009.

Il a fallu attendre 2022, symboliquement le 28 septembre 2022, pour que le procès des acteurs du massacre s’ouvre enfin. Ce fut la plus grande audience criminelle jamais organisée en Guinée. Il a fallu pour cela construire un nouveau tribunal. Il s’est déroulé jusqu’au 31 juillet 2024. 8 des accusés sont condamnés pour crimes contre l'humanité à des peines de prison comprises entre 10 ans et la perpétuité. L‘ex-dictateur, Moussa Dadis Camara a été condamné à 20 ans de prison. Mais celui-ci a été libéré par un décret présidentiel, en mars 2025, officiellement pour "raisons de santé" et l’ancien dictateur qui avait dirigé le pays jusqu’en juin 2010, a pu trouver refuge au Maroc.

À l’occasion du 16ᵉ anniversaire du massacre, une coalition d’organisations internationales et nationales de défense des droits humains a adressé une lettre ouverte au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Elle réclame « l’annulation urgente » de la grâce accordée à l’ancien chef de l’État Moussa Dadis Camara, condamné pour crimes contre l’humanité.

Quant aux victimes, il a été annoncé en mars 2025 qu’elles seraient indemnisées… À ce jour, elles n’ont rien reçu.

La Guinée est dirigée par un autre dictateur, le général Mamadi Doumbouya, président d’une « transition » qui s’éternise depuis le putsch de 2021. Une nouvelle constitution récemment approuvée annonce des élections, mais étant donné la chape de plomb qui pèse aujourd’hui sur le pays, il y a peu de chances qu’elles se déroulent de manière démocratique.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 28 septembre 2025

27 septembre : la Journée du souvenir en Azerbaïdjan

Cette Journée du souvenir est de création récente puisqu’elle rend hommage aux militaires tués pendant la deuxième guerre du Haut-Karabakh, déclenchée le 27 septembre 2020.

Cette Journée du souvenir (Anım Günü) est de création récente puisqu’elle rend hommage aux militaires tués pendant la guerre du Haut-Karabakh de 2020. Prétextant d’une provocation des Arméniens, le 27 septembre 2020, les forces armées azerbaïdjanaises ont commencé à pilonner le Haut-Karabagh (une enclave peuplée d’Arméniens), en particulier sa capitale Stepanakert.

Cette deuxième guerre du Haut-Karabakh a duré 44 jours (d'où son nom de « guerre des 44 jours »). Elle a été caractérisée par le déploiement d'artillerie lourde à longue portée et de blindés, l'utilisation généralisée de drones, des frappes de missiles, la guerre des tranchées et la guerre de l'information. Elle a pris par surprises les forces armées arméniennes qui occupaient la région depuis première guerre du Haut-Karabakh (1988-1994).

Le 8 novembre, les forces azerbaïdjanaises ont pris la ville stratégique de Choucha, deuxième plus grande ville du Haut-Karabakh. Le 9 novembre, à la fin de la journée, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé un accord de cessez-le-feu, sous la médiation de la Russie, qui est entré en vigueur le 10 novembre à minuit, heure de Moscou.

La deuxième guerre du Haut-Karabakh s'est terminée par la victoire de l'Azerbaïdjan, Lequel a repris le contrôle de 75 % des territoires du Haut-Karabakh et de ses environs, contrôlés par l'Arménie depuis un quart de siècle.

Une minute de silence a été déclarée dans tout le pays ce 27 septembre 2025 à 12h00 pour commémorer les martyrs de la « guerre patriotique ». La journée est également marquée par un discours patriotique du dictateur Ilham Aliyev.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 27 septembre 2025

Le dictateur Ilham Aliyev en tête de du défilé

26 septembre : le souvenir d’une révolution qui divise le Yémen

Le 26 septembre 1962, une monarchie archaïque et religieuse régnant sur le Yémen du Nord était renversé par une révolution nasérienne… Pas question pour les Houthis d’en cultiver la mémoire.

Dans le Yémen contrôlé par les Houthis, pas question de célébrer le 26-Septembre. Ceux qui se risqueraient de fêter le 63e anniversaire de la Révolution de 1962 seraient accusés d’être des « traîtres et agents étrangers » et emprisonnés. À Sanaa, le pouvoir a fait procéder au retrait de drapeaux et d’affiches associés à la révolution de 1962 qui a mis fin au régime de l’imamat au Yémen du Nord. Non que les Houthis soient si nostalgiques du régime monarchique et religieux qui prévalait avant le 26 septembre 1962, quoique…, mais surtout cette date est symbolique pour leurs adversaires. Elle fait l’objet de célébrations dans les zones tenues par le gouvernement que les rebelles houthis ont chassé de Sanaa en 2014.

Le 19 septembre 1962, le roi et imam, Ahmad ben Yahya mourut dans son sommeil. Son fils aîné, Muhammad al-Badr, fut proclamé imam et roi, mais une semaine plus tard, des rebelles bombardèrent sa résidence de Sanaa. Le 26 septembre, un coup d'État mené par un groupe d'officiers nationalistes destitua al-Badr, et la République arabe du Yémen (RAY) fut proclamée avec le soutien de l’Égypte de Nasser ainsi que de l’URSS. Il s’ensuit une guerre civile opposant les républicains et des monarchistes, implantés au nord et soutenus par l’Arabie saoudite et le Royaume-Uni…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 septembre 2025

25 septembre : hommage à un ermite suisse

La fête de Saint Nicolas de Flüe est dédiée à un ermite, mystique et ascète suisse, canonisé en 1947 par le pape Pie XII et saint patron de la Suisse. Nicolas de Flüe, qui a vécu au XVe siècle, est aussi connu sous le nom de Frère Nicolas.

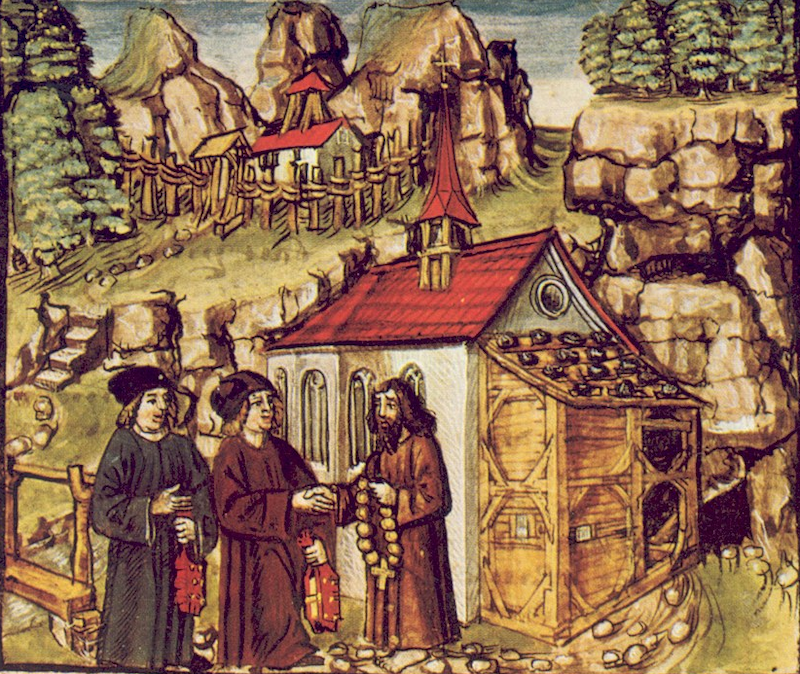

La fête de Saint Nicolas de Flüe (Bruderklausenfest) est dédiée à un ermite, mystique et ascète suisse, canonisé en 1947 par le pape Pie XII et saint patron de la Suisse. Nicolas de Flüe, qui a vécu au XVe siècle, est aussi connu sous le nom de Frère Nicolas.

Il est issu d’une famille paysanne aisée de Sachseln. Depuis la canonisation de Nicolas de Flüe en 1947, le 25 septembre est un jour férié en dans le canton suisse d’Obwald : c'est la fête est en l'honneur du saint patron de la région, Frère Nicolas. Habitants et pèlerins venus de toute la Suisse et d'ailleurs, se rassemblent pour des offices et des célébrations à Sachseln, Flüeli ou Ranft. La messe est suivie d’un « apéro populaire » avec de la musique. Beaucoup se rendent aussi sur la tombe du saint et dans la cellule où il vivait en ermite.

On venait de partout chercher ses conseils. On se souvient de lui comme d’un conciliateur entre cantons ruraux et citadins et les Suisses voient en lui l’un des principaux unificateurs de la Confédération.

Nicolas de Flüe est fêté le 25 septembre en Suisse mais le 21 mars, anniversaire de sa mort, selon le calendrier du Vatican.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 septembre 2025

Une illustration de l'Amtliche Luzerner Chronik (1513) de Diebold Schilling le Jeune

24 septembre : la journée du barbecue en Afrique du Sud

Cette commémoration propre aux Zoulous est devenue une fête nationale commune à tous les Sud-Africains qui se célèbre autour d’un barbecue.

Le barbecue est un mode de convivialité très courant en Afrique du Sud. En particulier chaque 24 septembre date à laquelle organiser un braai (barbecue) en famille ou entre amis est aujourd’hui aussi incontournable que la dinde de Thanksgiving aux États-Unis. Les hommes s’affairent autour du feu, les femmes préparent des salades, les invités ont apporté de la bière ou du vin. Tout se passe en plein air, les enfants peuvent s’éparpiller. Pour la plupart des Sud-Africains, c’est ainsi que se passera la Journée de l’héritage, jour férié consacré aux coutumes des différentes communautés. Finalement le braai semble bien être devenu le dénominateur commun à tout un peuple.

Pourtant, avant 1995, cette date n’était célébrée que par les seuls Zoulous. Pour eux, aujourd'hui, c’est le Jour de Chaka (Shaka Day), le fondateur de leur empire, tué en septembre 1828 par ses deux demi-frères car il était devenu tyrannique. Chaque 24 septembre, une cérémonie, présidée par le roi des Zoulous (aujourd’hui Misuzulu Sinqobile kaZwelithini), se déroule sur le lieu même de son assassinat.

Pour éviter que cette commémoration ne concerne qu’une partie de la population des voix ont proposé d’en faire une fête nationale, l’archevêque Desmond Tutu en a été un des principaux promoteurs. Le pari est réussi, beaucoup de Sud-Africains, noirs comme blancs, ont aujourd’hui le sentiment qu’ils ont toujours célébré cette fête qui désormais porte le nom de Braai4Heritage.

En 2025, des milliers de Sud-Africains se sont rassemblés au stade Loftus Versfeld de Pretoria pour célébrer la Journée du patrimoine et assister à la tentative du pays de battre le record du monde Guinness du plus grand braai. L'événement a réuni 2 500 passionnés de barbecue qui ont simultanément grillé une demi-tonne de viande sur 420 barbecues sur mesure. Chaque participant a reçu une portion de boerewors, un petit pain frais, un tablier à l'effigie de la marque et des pinces.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 septembre 2025

Pour nous aider à faire vivre l’Almanach BiblioMonde, pensez à un petit don de temps en temps, vous pouvez le faire sur Tipeee

22 septembre : les Estoniens commémorent une indépendance ratée

On célèbre en Estonie la Journée de la Résistance, un anniversaire qui fait référence à une tentative ratée de restaurer l’indépendance du pays après le départ des Allemands en 1944.

Depuis 2007, on célèbre en Estonie le 22 septembre comme la Journée de la Résistance (Vastupanuvõitluse päev), un anniversaire qui fait référence à une tentative ratée de restaurer l’indépendance du pays après le départ des Allemands en 1944.

En 1940, l’Estonie, indépendante depuis 1918, était occupée par l’URSS et un an plus tard par l’Allemagne nazie. Vaincues par les Soviétiques sur le front de l’Est, les forces d'occupation allemandes ont commencé à se retirer d'Estonie en septembre 1944. Un groupe de patriotes et d'hommes politiques estoniens y ont vu une opportunité de restaurer l'indépendance du pays. Le 18 septembre, ils ont formé le Comité national de la République d'Estonie. Otto Tief a été nommé Premier ministre . C’est lui qui proclame le rétablissement de l'indépendance. Celle-ci sera très brève, car quatre jours plus tard, les troupes soviétiques ont pris Tallinn et renversé le gouvernement de Tief. L’Estonie était à nouveau réintégré à l’URSS. Il faudra attendre 1991, le 20 août, pour que l’Estonie recouvre son indépendance.

Depuis 2007, le 22 septembre est célébré comme fête nationale sous le nom de Journée de la Résistance, mais la journée reste un jour ouvrable. Le matin, à 7h30, le drapeau estonien bleu-noir-blanc est hissé sur la tour Pika Hermann.

Dans l'après-midi, à 15h30 , des gerbes sont déposés sur la tombe d'Otto Tief au cimetière de la forêt.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 septembre 2025

23 septembre : le jour où l'Arabie est devenue Séoudite

Cette fête n’est célébrée que depuis 2005 au titre de fête nationale. Jusqu’à ce que le pays se dote d’une fête nationale, c’était la seule fête civile du royaume. Vis à vis du monde extérieur, il en fallait bien en afficher une. Localement, les fêtes musulmanes sont bien sûr les seules qui comptent.

Cette fête n’est célébrée que depuis 2005 au titre de fête nationale. Jusqu’à ce que le pays se dote d’une fête nationale (le 22 février 2022), c’était la seule fête civile du royaume. Vis à vis du monde extérieur, il en fallait bien en afficher une. Localement, les fêtes musulmanes sont bien sûr les seules qui comptent. Les autorités comme la population se prennent au jeu néanmoins.

Le 23 septembre 1932, un royaume d’Arabie était fondé par Abdelaziz Ibn Abderrahman El Séoud. Il lui a fallu 30 ans de combats pour créer un État à la taille de ses ambitions. En 1902, parti du Koweït avec une quarantaine d’hommes, Ibn Séoud prenait par surprise une bourgade nommée Riad et en chassait la petite garnison turque. En quelques années, il était maître du Nejd, la partie centrale du pays et du Hassa où, plus tard, on trouvera du pétrole. La disparition de l’Empire ottoman qui contrôlait le littoral de la mer Rouge l’a bien aidé mais, sa victoire décisive fut la prise, en 1924, de la Mecque où régnait la famille Hachémite (aujourd’hui repliée sur la Jordanie).

Fondé en 1932, le nouveau royaume couvre 80% de l’Arabie et prend le nom de son fondateur. L’Arabie devient Séoudite (ou Saoudite selon la transcription anglo-saxonne) et le restera jusqu’à nos jours tant l’État se confond avec la famille régnante, les Séoud (ou Saoud).

Pour l’occasion, les routes et les bâtiments sont décorés des couleurs du drapeau national et les gens portent des robes vertes et blanches, il y a aussi des ballons saoudiens verts et blancs dans tout le royaume et des feux d’artifice pour l’occasion. Le vert est ici considéré comme la couleur de l’islam.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 septembre 2025

21 septembre : Malte fête son indépendance

Cette journée est connue sous le nom de Jum l-Indipendenza, jour férié qui célèbre le 61e anniversaire de l’ indépendance de Malte.

À Malte, cette journée est connue sous le nom de Jum l-Indipendenza, le Jour de l’indépendance, jour férié qui célèbre le 61e anniversaire de son indépendance.

Malte s’était placée volontairement sous la domination britannique en 1800 afin d’échapper aux tentations françaises de mettre la main sur l’archipel. Conformément au traité d'Amiens, la Grande-Bretagne devait évacuer les îles en 1802, mais elle n'a pas respecté son obligation, ce qui a conduit à la reprise des hostilités entre la France et la Grande-Bretagne.

Après avoir longtemps réclamé son émancipation, une certaine autonomie lui fut accordée en 1947, mais ce n'est que le 21 septembre 1964 que l'indépendance totale fut acquise. Malte devint une république dix ans plus tard et les forces britanniques quittèrent finalement le pays après l'expiration du traité de défense, le 31 mars 1979, jour de la « Journée de la Liberté ». Dans la nuit du 20 au 21 septembre 1964, à Floriana (banlieue de La Valette), sur la place qui deviendra Independence Arena, on avait retiré l’Union Jack et hissé le drapeau de Malte, béni au préalable par l’évêque, Mgr Gonzi -, devant une foule estimée à quelque 100 000 personnes.

La journée débute chaque année par un défilé militaire et se conclue le soir, à 20 heures, par le « Independence da Day Concert »au théâtre à ciel ouvert Pjazza Teatru Rjal.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 septembre 2025

20 septembre : la Thaïlande fête sa jeunesse et se souvient d'un jeune roi assassiné

Ce jour est dédié à deux rois, le premier Chulalongkorn, a régné une demi siècle et a eu plusieurs dizaines d’enfants ; le second, Ananda Mahidol, le roi enfant, a été mystérieusement assassiné à l’âge de 20 ans, il était devenu roi onze ans plutôt.

Mahidol, le jeune roi assassiné en 1946, et Bhumibol, son jeune frère, qui a régné jusqu’en 2016

En Thaïlande, c’est la Journée nationale de la jeunesse (วันเยาวชนแห่งชาติ). Elle commémore les anniversaires de deux rois : Chulalongkorn et Ananda Mahidol. Le premier qui a régné au XIXe siècle sous le nom de Rama V a su empêcher la colonisation de son pays face aux ambitions françaises et anglaises. Roi très aimé, le 23 octobre, anniversaire de sa mort, en 1935, est aussi un jour férié.

Le Second, son petit-fils, est devenu roi en 1935 à l’âge de 9 ans alors qu'il était dans un collège en Suisse. Il est monté sur le trône à l'âge de 19 ans sous le nom de Rama VIII, en 1935. Six mois plus tard, il était assassiné dans des conditions mystérieuses. On l'a retrouvé mort dans son lit avec deux balles dans la tête. Le sort de ce très jeune roi, dont le meurtre n'a jamais été élucidé, est un sujet absolument tabou en Thaïlande, aujourd’hui encore. C'est son petit frère qui lui a succédé, Bhumibol, qui est le père du roi actuel.

Septembre est aussi le mois où, en Thaïlande, on en registre le plus de naissances, même si celles-ci sont en chute libre dans le pays.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 20 septembre 2025

19 septembre : la Russie célèbre les créateurs d'armes

La Saint-Michel du calendrier orthodoxe est l’occasion pour les Russes de célébrer des créateurs d'armes.

La Journée des armuriers (День создателей оружия) est une fête professionnelle de création récente. Elle est célébrée en Russie le 19 septembre. La première célébration a eu lieu le 19 septembre 2012.

En mai 2010, le Premier ministre russe Vladimir Poutine visitait une usine d'armement dans la ville d'Ijevsk, quand il a rencontré Mikhail Kalachnikov, un célèbre inventeur russe et concepteur d'armes légères, notamment le légendaire fusil d'assaut AK-47. Kalachnikov a demandé à Poutine d'établir une fête professionnelle pour les concepteurs d'armes russes. Cette demande a été soutenue par l'Union des concepteurs d'armes russes.

La Journée des créateurs d'armes a été officiellement créée par le président Dmitri Medvedev en 2011. La date du 19 septembre a été choisie car ce jour-là, l'Église orthodoxe russe honore l'archange Michel. Celui-ci n’est-il pas vénéré comme Archistrategos (Арчи Стратегос), le commandant suprême des armées célestes ?

Comme la plupart des jours fériés professionnels russes, le 19 septembre reste un jour ouvrable. Il est surtout célébré dans les villes et villages qui ont des usines d'armement, comme Ijevsk, Barnaul, Novossibirsk, Toula, Kovrov, ainsi qu’au sommet de l’État.

Le développement de la production d'armes à feu avec le soutien de l'État a commencé dans les années 1470, avec l'implantation à Moscou d'un canon, puis d'une poudrière, de fonderies et d’usines de salpêtre, ainsi que de moulins à poudre. Au XVIe siècle, l'armée russe était l'une des plus équipées en artillerie.

C’est sous le tsar Pierre le Grand, que la production de masse d'armes a été organisée, avec le soutien de spécialistes européens. En 1701, la fabrique d'armes Olonets (Petrovsky) est fondée. En 1707, l’usine Dvor qui commence à produire à Saint-Pétersbourg. Et en 1712, commence l'histoire de la légendaire fabrique d'armes de Tula. En 1721, une usine de production d'armes a été ouverte à Sestroretsk…

Le mois de septembre est associé à l'Armurerie du Kremlin de Moscou - le lieu le plus important aux XVIe-XVIIe siècles pour la production et le stockage d'armes en Russie. Bien que la date exacte de la création de l’entrepôt lui-même soit inconnue, le poste d'armurier a été mentionné pour la première fois en septembre 1508.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 17 septembre 2025

Mikhail Kalachnikov (1919-2013)

La mitraillette PPSh de Georgiy Shpagin

17 septembre : la Saint-Robert, jour férié au Vatican

Le 17 septembre, jour de la fête de saint Robert Bellarmin pour le calendrier romain est devenu un nouveau jour férié au Vatican. Le pape Léon XIV étant né Robert.

Le 17 septembre, jour de la fête de saint Robert Bellarmin pour le calendrier romain est devenu un nouveau jour férié au Vatican. Le pape Léon XIV est né Robert François Prévost, sa fête est donc la Saint-Robert et non la Saint-Léon (10 novembre) qui n’est pas fériée. C’est la tradition et ce n’est pas Léon XIV qui va porter atteinte à la moindre tradition !

Plusieurs saints catholiques portent le prénom de Robert, mais la fête de saint Robert Bellarmin est la plus proche de l'anniversaire du Pape, né le 14 septembre 1955. Cette Saint-Robert fériée remplace donc la Saint-Georges (23 avril), en hommage au pape François est né Jorge Mario Bergoglio.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 17 septembre 2025

18 septembre : semaine de fêtes au Chili

Officiellement, les Fêtes de la patrie (Fiestas Patrias) commémorent l’indépendance du Chili. En réalité, le 18 septembre rappelle la première tentative de chasser les Espagnols avec l’instauration, le 18 septembre 1810, d’un gouvernement autonome… plusieurs jours de fêtes vont occuper tout le pays.

Officiellement, les Fêtes de la patrie (Fiestas Patrias) commémorent l’indépendance du Chili. En réalité, le 18 septembre rappelle la première tentative de chasser les Espagnols avec l’instauration, le 18 septembre 1810, d’un gouvernement autonome. Comme dans d’autres colonies, les indépendantistes locaux avaient profité que l’Espagne était occupée par les troupes françaises pour tenter leur émancipation. L’indépendance véritable ne sera finalement proclamée qu’en 1818.

El Dieciocho (Le dix-huit, le petit nom de cette fête) est l’occasion d’une semaine de réjouissances marquée notamment par des compétions de danse organisées dans des ramadas, grande salle construites pour l’occasion. La Chilenidad (chilénité) est célébrée dans tous les sens à travers le drapeau et ses couleurs. La grande majorité des chiliens célèbre cette fête en organisant des asados (barbecues) ou en se rendant dans les fondas (sorte de kermesse composée de stands vendant de la nourriture) où une piste de danse accueille inévitablement la cueca (la danse nationale chilienne).

Demain, 19 septembre, est aussi un jour férié : de grands défilés militaires marqueront la journée dans les grandes villes, comme chaque année pour le Jour des forces armées (El dias de las glorias del Ejército).

Traditionnellement, la célébration de la fête nationale durait quatre jours, du 17 au 20 septembre. Ce qui pouvait générer, selon la place du week-end, jusqu’à une semaine de congés, occasion de prendre des vacances et de retourner dans sa région d’origine quand on s’est expatrié. Depuis 2004, seuls deux jours fériés, le 18 et le 19 s’imposent aux employeurs. Cette année, le 20 devra être pris en congés pour faire le pont. La journée du 20 est néanmoins fériée, localement, dans la région de Coquimbo où se déroule une grand fête, La Pampilla qui attire chaque année quelque 200 000 personnes venues de tout le Chili. Des familles entières s’installent sous des tentes à proximité pour ne rien perdre de cette fête qui débute, bien sûr, dès le 18. Enfin, depuis 2017 aux Chiloé et Magallanes, tout au sud du pays, le 21 septembre est désormais une fête régionale ce qui allonge encore la période des festivités.

Ces festivités suscitent néanmoins une certaine amertume chez les peuples autochtones, en particulier chez les Mapuches, les plus nombreux. Ceux-ci font remarquer que la date du 18 septembre ne les concernent guère puisque à l’époque la république du Chili autoproclamée ne s’étendait pas au delà du Bio bio. De nombreux traités ayant fixé ce fleuve comme frontière entre le Chili et le territoire mapuche dont la conquête par Santiago ne sera été lancée qu’au milieu du XIXe siècle. Les Mapuches objectent que s’ils participent aujourd’hui aux Fiestas Patrias, il serait bien qu’en retour l’État chilien officialise une célébration du We Tripantü, qui marque les fêtes du nouvel an mapuche autour du 21 juin et, surtout, accorde aux Mapuches une plus grande autonomie politique.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 17 septembre 2025

16 septembre : la Papouasie Nouvelle-Guinée fête ses 50 ans

La Papouasie Nouvelle-Guinée commémore aujourd'hui son accession à l'indépendance. Elle était australienne jusqu'au 16 septembre 1975.

La Papouasie Nouvelle-Guinée commémore aujourd’hui son accession à l'indépendance. Elle était australienne jusqu’au 16 septembre 1975.

À Port Moresby, l’anniversaire de la fête de l'indépendance commence par une cérémonie de levée du drapeau à Independence Hill sur le terrain du Parlement national. Partout dans le pays on joue de la musique en plein air, on organise des danses et des marchés, et on tire des feux d'artifice. Les couleurs nationales or, rouge et noir figurent en bonne place dans les rues, les magasins et les maisons.

Cette année pour le cinquantenaire de l’indépendance, le Premier ministre australien Anthony Albanese, a été invité. Il venu pour signer un accord de défense historique puisqu’il prévoit une assistance mutuelle entre les deux pays. Depuis son indépendance, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en matière de politique étrangère, appliquait une politique de stricte neutralité. Avec cet accord, elle s’inscrit désormais clairement dans le camp occidental. Une annonce faite au moment où Canberra cherche à contrer l'influence de la Chine dans la région.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 septembre 2024

15 septembre : la fête d’indépendance des États d’Amérique centrale

La date du 15 septembre ne concerne ni le Panama ni le Bélize, mais tous les autres États d’Amérique centrale fêtent leur indépendance le même jour en souvenir du 15 septembre 1821, jour où la capitainerie générale du Guatemala, qui chapeautait l’Amérique centrale au nom de la Couronne espagnole, a déclaré son indépendance. Une grande course à la torche parcourt les cinq États de l’isthme pour commémorer l’événement.

La date du 15 septembre ne concerne ni le Panama ni le Bélize, mais tous les autres États d’Amérique centrale fêtent leur indépendance le même jour en souvenir du 15 septembre 1821, jour où la capitainerie générale du Guatemala, qui chapeautait l’Amérique centrale au nom de la Couronne espagnole, a déclaré son indépendance. Ce Día de la Independencia, correspond dans chacun d’eux à la fête nationale.

En vérité, les différente composante de cette entité politique ont obtenu leur indépendance à l’égard de Madrid mais sont restées regroupée au sein d’une entité politique plus vaste. Après avoir été très brièvement intégré à l’Empire mexicain d'Iturbe, les anciens territoires de la capitainerie générale du Guatemala ont formé les Provinces Unies d'Amérique centrale, une république fédérale basée sur le modèle des États-Unis, avec pour capitale d’abord Guatemala puis San Salvador. Formée en 1823, elle a duré jusqu’en 1839. Le Nicaragua déclara son indépendance dès 1838. Le Costa Rica et le Honduras lui ont emboîté le pas et la République s’est effondrée avec le départ du Salvador puis du Guatemala en novembre 1839, date de la véritable indépendance de chacun des cinq États concernés.

La célébration commence un jour avant la fête réelle – le 14 septembre avec l’"Antorcha de la Independencia" – un relais de torche commémorant un événement historique datant de 1821 quand María Dolores Bedoya a couru dans les rues du Guatemala portant une torche comme symbole de la liberté future. Aujourd'hui, cinq pays d'Amérique centrale reconstituent l'acte héroïque. Au Guatemala, le relais implique toutes les régions alors que les coureurs sont encouragés par de grandes foules qui se rassemblent le long de la route. Le sommet de la célébration tombe le 15 septembre – le jour même de l'indépendance. La course de la torche part du Monument aux Próceres ubicado au Guatemala, et se termine au Costa Rica, dans la ville de Cartago, qui était la capitale du Costa Rica, à l’époque.

Cette année, pour ceux qui vivent aux États-Unis, consigne a été donné de célébrer cette journée le plus discrètement possible pour éviter de se faire rafler par les hommes de mains du président Trump.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 14 septembre 2025

L’Antorcha de la Independencia (photo : Université populaire du Guatemala)

14 septembre : la fête des enfants au Népal, mais tous ne sont pas à la fête

Ce jour est férié depuis 1990 et fait l’objet de nombreuses festivités.

La Journée des enfants était autrefois célébrée le 19 août qui coïncidait avec l’anniversaire de la reine Ratna (née en 1928), la reine mère de 1972 à 2008. La reine Ratna était très connue pour son travail social et son aide aux enfants. La reine, veuve du roi Mahendra, est toujours en vie, mais, la monarchie népalaise a été abolie en 2008. Si bien que la Journée des enfants a été déplacée au 14 septembre (ou 15, les années bissextiles). La nouvelle date du Children's Day (बाल दिवस) qui correspond au Bhadra 29 du calendrier népali. Ce jour est férié depuis 1990 et fait l’objet de nombreuses festivités.

Le Népal est un pays très jeune : 40% de la population a moins de 16 ans. 4 enfants sur 10 travaillent soit 3 millions d’enfants (dans la tranche 5 à 16 ans), souvent dans des activités très dangereuses comme la collecte des déchets, voire la prostitution. La moitié des filles sont mariées avant l’âge légal, parfois à 12 ans… Beaucoup de jeunes népalais n’ont pas vraiment d’enfance en réalité.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 13 septembre 2025

13 septembre : la journée de la cachaça, boisson nationale brésilienne

Le 13 septembre, les Brésiliens célèbrent la Journée nationale de la cachaça, une journée dédiée à l’alcool national, à base de base canne à sucre, qui est principalement utilisé pour fabriquer la caipirinha, une boisson typique du Brésil. La cachaça est aussi un élément de l’identité brésilienne, du temps où le pays cherchait à échapper à la domination portugaise.

Le 13 septembre, les Brésiliens célèbrent la Journée nationale de la cachaça (Dia Nacional da Cachaça), une journée dédiée à l’alcool national, à base de base canne à sucre, qui est principalement utilisé pour fabriquer la caipirinha, une boisson typique du Brésil.

Cette journée est récente, elle a été proposée par l'Institut brésilien de la cachaça (Ibrac) en juin 2009 et officialisée l’année suivante par les députés. La date fait référence au 13 septembre 1661, date à laquelle cet alcool a été autorisé par les autorités portugaises, après une révolte populaire contre les impositions de la couronne portugaise, connue sous le nom de « Revolta da Cachaça », qui a eu lieu à Rio de Janeiro. Jusque-là, la Couronne portugaise empêchait la production de cachaça dans le pays, son objectif étant de remplacer cette boisson par la bagaceira, une eau-de-vie typiquement portugaise. Produite clandestinement par les colons et les esclaves, son autorisation a permis à la cachaça de s’imposer comme un élément de l’identité brésilienne et un premier pas vers l’indépendance.

Le Brésil produit environ 1,2 milliard de litres de cachaça par an et le plus grand producteur de cachaça du Brésil industriel est l'État de São Paulo, suivi de Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais et Paraíba. À leur tour, Minas et Rio dirigent la production de cachaça artisanale. La cachaça brésilienne est exportée dans plus de 60 pays, l'Allemagne étant le principal client avec d'environ 30 % du volume des exportations de cacahaça.

Il existe deux principales variétés de cachaça : vieillie (foncée, jaune ou dorée) et non vieillie (blanche ou argentée). La cachaça noire est vieillie jusqu'à 12 mois dans des fûts en bois. Il est plus cher et se boit pur. La cachaça blanche est mise en bouteille immédiatement après distillation. Elle est utilisée dans les boissons mélangées, notamment la caipirinha (le cocktail national brésilien à base de cachaça, de canne à sucre, de citron vert et de glace).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 septembre 2025

12 septembre : assassiné, il y a 48 ans, Steve Biko n'est pas oublié

Son assassinat, le 12 septembre 1977, par la police sud-africaine avait suscité une telle indignation internationale que l'attitude à l'égard de l'Afrique du Sud avait commencé à se durcir. L'anniversaire de la mort de Steve Biko, martyr de la lutte anti-apartheid mort sous la torture, est marqué chaque année.

Son assassinat, le 12 septembre 1977, par la police sud-africaine avait suscité une telle indignation internationale que l'attitude à l'égard de l'Afrique du Sud avait commencé à se durcir. L’anniversaire de la mort de Steve Biko, martyr de la lutte anti-apartheid mort sous la torture, est marqué chaque année par une conférence commémorative organisée à l'université du Cap. De grands noms de la lutte anti-apartheid viennent s'y exprimer. D’autres vont se recueillir devant la prison de Pretoria où il a été déclaré mort.

Des milliers de personnes, sous le choc, avaient participé à ses funérailles à King William’s Town, où se trouve aujourd’hui la fondation qui porte son nom. En 1997, cinq anciens policiers ont avoué avoir tué Biko, l’amnistie leur a été refusée.

Aujourd'hui, la référence à Steve Biko, le fondateur du Mouvement de la conscience noire, tend à prendre le pas sur celle de Mandela parmi les citoyens sud-africains les plus impatients de tourner définitivement la page de l'apartheid.

L’Autorité nationale des poursuites (NPA) d’Afrique du Sud profite de ce 48e anniversaire de son assassinat pour réouvrir de l’enquête sur les circonstances de la mort de Steve Biko. Il fut détenu au poste de police de Walmer à Port Elizabeth (Gqeberha), où il aurait été torturé, menotté et maintenu nu dans une cellule. Le 11 septembre 1977, Biko – inconscient, nu et toujours menotté – fut transporté à plus de 1 200 kilomètres de là jusqu’à l’hôpital pénitentiaire de Prétoria. Il décéda le lendemain à l’âge de 30 ans. Son décès fut attribué à d’importantes lésions cérébrales, une insuffisance rénale aiguë et une urémie. À l’époque, personne ne fut poursuivi et le personnel médical impliqué fut disculpé.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 septembre 2025

11 septembre : le 11-Septembre, un épisode du choc des civilisations ?

Certains historiens américains adeptes de la théorie du choc des civilisations ne se sont pas privé de fouiller l’histoire pour tenter de décrypter le choix par Al-Qaïda de la date du 11 septembre pour frapper l’Amérique…

Certains historiens américains adeptes de la théorie du choc des civilisations ne se sont pas privés de fouiller l’histoire pour tenter de décrypter le choix par Al-Qaïda de la date du 11 septembre pour frapper l’Amérique, symbole de l’Occident, en plein cœur. Pour cela, ils ont sorti quelques événements symboliques qui ont vu s’affronter Orient et Occident.

Le 11 septembre 1565, les Turcs levaient le siège de Malte après 112 jours de présence hostile autour de l’archipel. Le lendemain, ils prenaient le large, renonçant à prendre pied sur cet archipel stratégique. La bataille fut terrible, à la fois militaire et psychologique. Terroriser l’adversaire était déjà une tactique de guerre. Les défenseurs chrétiens de Malte n’avaient pas hésité à bombarder leurs adversaires musulmans des têtes coupées de leurs prisonniers ! Cette défaite majeure des Turcs marquait le premier coup d’arrêt à l’expansion de l’Empire ottoman à qui, jusque-là, rien ne résistait.

Le 11 septembre 1609, les crieurs de rue de Valence annonçaient l’arrêté d’expulsion des morisques, les musulmans d’Espagne, suite à la décision prise par le roi très catholique Philippe III. Le premier convoi quittera le royaume le 2 octobre. Au total plus de 300 000 personnes seront déportées hors du pays, soit 5% de la population espagnole de l’époque. Après l’expulsion des juifs un siècle plus tôt, les Espagnols achevaient l’épuration ethnique de leur pays. Comme autrefois Al-Qaïda, Daesh réclame aujourd’hui de reprendre pied sur le territoire espagnol, mais ses dirigeants connaissent-ils cette date et le détail de cette histoire ?

Des historiens ont évoqué l’idée d’une vengeance des islamistes le 11 septembre 2001. Ce courant de pensée s’inspire d’un pamphlet américain titré The Clash of Civilizations et publié par Samuel Hungtington en 1996. Lui-même affirmait après le 11 septembre 2001 « les événements donnent une certaine validité à mes théories. », même s’il le déplorait.

Le 11 septembre 1683, les Turcs subissent l’attaque surprise du roi de Pologne, Jan Sobieski, venu au secours de la capitale autrichienne qu’ils assiègent et affament depuis plusieurs semaines. Le lendemain, ils doivent lever le siège de Vienne et battent en retraite dans la plus grande confusion. Cette déroute ottomane marque le coup d’arrêt de l’avancée des Turcs, lesquels ne feront dès lors plus que reculer jusqu’à la défaite finale de 1918 qui entraînera la disparition de l’Empire ottoman en 1922 et celle du Califat en 1924. Ce Califat que Daesh prétend aujourd’hui restaurer.

Les batailles opposant des armées chrétiennes et musulmanes sont très nombreuses et les dates multiples. Si les estocades finales ont bien été données un 11 septembre, les sièges de Malte et de Vienne ont, en fait, été levés un 12 septembre. Quant à l’expulsion des morisques, plusieurs dates mémorielles sont possibles : la décision, sa publication ou le début de son exécution, à des dates différentes en Castille et en Aragon... Il est peu probable que les terroristes du 11-Septembre connaissaient le détail de ces faits, auxquels, d’ailleurs, ils n’ont jamais fait référence. Il s’agit là de spéculations d’historiens soucieux de démontrer la permanence de ce qu’ils désignent sous le concept de « choc des civilisations ». Pour cela, il leur faut monter en épingle les ruptures, jamais les points de convergence.

Les détracteurs de ces théories dénoncent une lecture avant toute religieuse des conflits et le cloisonnement a priori des civilisations décrites par Hungtington. Lequel a toujours écarté l’idée la possibilité d’un métissage entre les cultures qui aurait contredit ses thèses. Ce concept du choc des civilisations est grandement critiquable au regard de l’évolution du monde, de moins en moins cloisonné culturellement en dépit des affrontements politiques que cultivent certains leaders.

Ce texte est extrait du livre Les 11-Septembre, celui des Américains, des Chiliens, des Catalans et tous les autres par Kader Abderrahim, Eduardo Olivares Palma, Maria Poblete, Cyril Trépier…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 11 septembre, 2025

L’assaut final, la cavalerie polonaise, conduite par le Roi Jean Sobieski, lors du siège de Vienne de 1683, œuvre de Piotr Arendzikowski

9 septembre : le Jour du Chrysanthème au Japon

La fête du chrysanthème est aussi connue sous le nom de fête du Double neuf (le neuvième jour du neuvième mois). C’est la cinquième fête traditionnelle de l’année au Japon, celle qui marque le début de l’automne.

Même si cela n’a rien d’officiel, le chrysanthème est partout au Japon, il symbolise le pays. L’empereur occupe le « trône du chrysanthème ». L’Ordre du Chrysanthème est un peu la Légion d’honneur japonaise. La fleur emblème du Japon figure sur les passeports japonais… Cette fleur, symbole solaire, et son culte sont d’origine chinoise où la fête est connue sous le nom de fête du Double neuf (le neuvième jour du neuvième mois lunaire). Quand le Japon a adopté le calendrier grégorien, la Kiku no sekku (菊 の 節 句) a été très naturellement placée le 9 septembre.

C’est la cinquième fête traditionnelle de l’année au Japon, celle qui marque le début de l’automne. Les cinq fêtes saisonnières sont le Jour de l’An (1/1) ; Hina Matsuri (le 3/3), Kodomo No Hi (le 5/5) ; Tanabata (le 7/7) et Kiku no Sekku (le 9/9).

La Journée du chrysanthème est célébrée en buvant du saké de chrysanthème saupoudré de pétales de chrysanthème et en mangeant des plats tels que le kuri-gohan (riz aux châtaignes) et le kuri-mochi (châtaignes au riz gluant).

Connus sous le nom de kiku (菊) au Japon, les chrysanthèmes sont alternativement appelés « okinagusa » et « chiyomigusa », des noms associés à la longévité. Comme ce sont des fleurs de bon augure, les chrysanthèmes apparaissent souvent comme motif sur les poteries, des assiettes…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 septembre 2024

10 septembre : Gibraltar choisissait de rester britannique

Le 10 septembre est la fête nationale de Gibraltar, en référence au vote massif de 1967 en faveur du maintien de la nationalité britannique et rejetant le rapprochement avec l’Espagne.

Le 10 septembre est la fête nationale de Gibraltar (Gibraltar National Day), en référence au vote massif de 1967 en faveur du maintien de la nationalité britannique et rejetant le rapprochement avec l’Espagne.

Une célébration au goût amer à l'heure du Brexit. Les Gibraltariens avaient voté massivement en faveur du maintient dans l'UE. La décision contraire prise par la métropole risque fort de leur coûter leur autonomie. Devenant un territoire extra européen, le petit territoire devra négocier avec l'Espagne, aux conditions imposées par Madrid. Le rocher avait eu, dans le passé, à subir un blocus de la part de l’Espagne. Les Gibraltariens ne souhaitent vraiment pas être, à nouveau, confrontés à la fermeture de leur frontière terrestre.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 septembre 2020