L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

4 novembre : la Journée de l’unité du peuple russe, faute de celle des Slaves

Cette journée, tout en commémorant la libération de Moscou de l'occupation polonaise, en 1612, invite à penser que la Russie doit constamment se défendre face aux ennemis qui l’entourent et la menacent. Ce jour férié qui entretien cette paranoïa collective a aussi été instauré par Vladimir Poutine pour remplacer le 7 novembre.

Chaque épisode de la longue histoire russe est bon pour cultiver le sentiment d’un pays devant constamment se défendre contre des ennemis menaçant son intégrité. Aujourd’hui, c'est la Journée de l’unité du peuple (День народного единства), un jour férié qui commémore la libération de Moscou en 1612 et en même temps entretien une paranoïa collective propice au maintient au pouvoir de Poutine et son régime.

Instaurée en 2005 par Vladimir Poutine, cette journée a aussi pour but de renforcer l’identité nationale et de remplacer le jour férié du 7 novembre qui célébrait autrefois la révolution russe de 1917. Aujourd’hui, il faut également montrer qu’en dépit de l’enlisement de son armée en Ukraine ainsi que de l’affaissement économique et moral du pays, la Russie est toujours debout, n’en déplaise au monde entier.

Cette journée patriotique est avant tout un évènement culturel. Dans toutes les villes de Russie, ainsi que dans la Crimée occupée, le 4 novembre est une journée fériée permettant au peuple russe de profiter de spectacles, de visiter gratuitement les musées. À Moscou, c’est la traditionnelle Nuit des Arts, consacrée à l'Année du patrimoine culturel des peuples de Russie. Au total, plus de 160 événements dédiés à la fête ont lieu dans la capitale du 3 au 6 novembre.

Le 4 novembre 1612 (22 octobre selon le calendrier de l’époque) est une date connue de tous les écoliers. Ce jour-là, Moscou a été libéré de l’occupation polonaise par une milice populaire, dirigée par le chef de Nizhny Novgorod, Kouzma Minin et le prince de Novgorod, Dmitry Pozharsky. Après avoir chassé les Polonais du pays, les États généraux (Zemski Sobor) se sont réunis et, quelques semaines plus tard, vont élire Michel Romanov, tsar de toutes les Russies dont les descendants régneront sur le pays jusqu’en 1917.

Selon la légende, la milice russe serait entrée à Moscou, emportant avec elle l'icône de Kazan de la Mère de Dieu. Plus tard, en 1649, le tsar Alexei Mikhailovich fera du 4 novembre (22 octobre selon le calendrier julien) une fête religieuse et nationale, célébrée par l'Église orthodoxe russe et dédiée à Notre-Dame de Kazan, dont l'image est liée à la libération de la Patrie de l'envahisseur étranger. Des processions religieuses traditionnelles sont également organisées.

Enfin, cette journée du 4 novembre avait été, au fil des années, récupérée par tout ce que la Russie compte de partis ultranationalistes et xénophobes, de skinheads et autres néo-fascistes russes, qui y ont vu une occasion d'exprimer en toute légalité leurs idées extrémistes. Cette année, la fameuse Marche russe (Русский марш) qui traditionnellement marque la journée du 4 novembre a lieu à Kazan.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 novembre 2024

La "Marche russe" à Moscou en 2008 (photo Dimitriy)

Le drapeau noir, jaune et blanc, le symbole principal de la « Marche russe ». Ce drapeau qui a été celui de l’Empire russe dans la deuxième moitié du XIXe siècle puis, plus tard, adopté par le Parti fasciste russe (en exil), est aujourd’hui celui des courants les plus nationalistes.

3 novembre : la Saint-Hubert, rendez-vous des chasseurs et sonneurs

Hubert est un saint vénéré par les catholiques le 3 novembre, particulièrement populaire en Belgique, au Luxembourg, en Moselle, en Rhénanie… mais aussi en France, où, dans les milieux traditionalistes, notamment ceux cultivent la chasse à courre, la messe de saint Hubert est une tradition chaque automne.

Le 3 novembre, jour de la Saint-Hubert, rendez-vous dans la basilique Saint-Hubert, à Saint-Hubert, ville de Belgique située au cœur du massif des Ardennes, une ville qui porte, depuis 1991, le titre de « Capitale européenne de la chasse et de la nature ». À 11h, c’est la grand-messe sonnée par la formation musicale Royal Forêt Saint-Hubert et les trompes de chasses internationales venues de toute l'Europe. L'art musical des sonneurs de trompe a été reconnu en 2020 comme patrimoine culturel immatériel par l’Unesco.

À l’issue de la messe, vers 12h15, on procède à la bénédiction des animaux, en particulier des chiens de chasse de la race Saint-Hubert. C’est ici, bien sûr, qu’est née cette race que certains font remonter à l’époque d’Hubert, le saint patron des chasseurs. Une autre bénédiction de chiens a également lieu le même jour à Tervuren, une ville de Flandre, proche de Bruxelles où est mort Hubert en l’an 727. Ce jeune aristocrate, chasseur impénitent aurait vu apparaître une croix entre les bois d’un cerf qu’il poursuivait jusqu’à l’épuisement. Selon la légende, le cerf en se retournant, l’aurait interpellé et sermonné. Hubert aurait alors tout abandonné pour se consacrer à la religion. Il fera carrière et sera nommé évêque de Maastricht dont, il est le saint patron, ainsi que celui de la ville de Liège, avec saint Lambert.

Saint Hubert est particulièrement populaire en Belgique, au Luxembourg, en Moselle, en Rhénanie… où il est considéré comme le patron des forestiers, des bûcherons et de tous ceux qui, modestement, vivent de la nature. La ville de Saint-Hubert est aussi l’aboutissement de pèlerinage en provenance de plusieurs localités de la région. C’était, disait-on, un moyen de se prémunir de la rage et, en cas d’infection, d’en guérir. Le pèlerinage de Lendersdorf (en Allemagne) ou le « grand pèlerinage des Allemands » se déroule chaque année depuis 1720, suite à un vœu formulé afin d’obtenir la cessation d’une épidémie de rage. Les pèlerins parcourent ainsi 320 kilomètres en huit jours.

France, dans les milieux traditionalistes, notamment ceux cultivent la chasse à courre, la messe de saint Hubert est une tradition chaque automne mais elle peut avoir lieu à des dates variables. À Chartres, cette année, elle a été dite dans le 26 octobre, dans la cathédrale, animé par le Rallye Saint Hubert de Chartres. La cathédrale Notre-Dame a Paris en organisait également une chaque année. Déplacée depuis trois ans en l’église Saint-Roch où la prochaine est programmée le 18 novembre 2024 à l’invitation des jeunes pros et étudiants chasseurs, les jeunes sonneurs et veneurs d’Ile-de-France. Les fanfares de cette traditionnelle messe de la Saint Hubert seront interprétées par les jeunes sonneurs de Paris.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 3 novembre 2024

Sonneries de cors à Bareldonk Berlare (photo Marc Vandersmissen)

2 novembre : l'île Maurice se souvient de l'arrivée des Indiens

Ce jour férié commémore l'arrivée à Maurice des premiers travailleurs indiens le 2 novembre 1834 en provenance de Calcutta (Kolkata) en Inde.

Ce jour férié du 2 novembre commémore l'arrivée à Maurice des premiers travailleurs engagés (Arrival of indentured laborers) le 2 novembre 1834 en provenance de Calcutta (Kolkata) en Inde.

Le 1er février 1835, l'esclavage est aboli à Maurice. Cela allait engendrer une demande de main-d'œuvre de remplacement dans les plantations. La solution était d'utiliser des travailleurs sous contrat. La condition des ouvriers agricoles n’était pas pour autant améliorée, mais une fois leur contrat terminé ils étaient libres et se sont établis dans l’île. Anticipant la fin de l’esclavage, les Anglais ont fait venir les premiers coolies (c’est ainsi qu’ils les appelaient) dès 1834. Ainsi, entre 1834 et 1920, quelque 700 000 d'immigrants sous contrat (ouvriers et leurs familles) sont arrivés à Maurice, dont 97 % en provenance des Indes britanniques. Certains sont arrivés comme commerçants, hommes d’affaires ou marchands, mais la majorité n’étaient que de simples travailleurs.

Si bien qu’aujourd’hui, environ les deux tiers de la population de Maurice ont des racines indiennes (les trois quarts sont hindous, un quart est musulman). À partir de six ans, tous les enfants mauriciens doivent apprendre une troisième langue à l'école (outre le français et l’anglais obligatoires), les langues les plus choisies sont l’hindi, l’ourdou (pour les musulmans), le tamoul, le marathi… La plupart des fêtes hindoues sont des jours fériés à Maurice. L'influence indienne se fait sentir dans la culture, la cuisine et les arts…

Cet état de fait n’est pas spécifique à Maurice, les Indiens sont également nombreux à la Réunion, sur la côte orientale de l’Afrique, à Singapour, en Malaisie… Mais seules Maurice, Guyana et Trinité-et-Tobago ont un jour férié célébrant l’arrivée des Indiens. Quant à l’Inde, elle célèbre sa diaspora le 9 janvier.

Les migrants débarquaient dans un dépôt situé dans le port de Port Louis, où ils passaient deux jours. Construit en 1849, il a été classé monument national en 1989, sous le nom d’Apravasi Ghat. Depuis 2006, il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. C’est aujourd’hui un musée mémorial de l’arrivée des Indiens à Maurice. Chaque 2 novembre des cérémonies s’y déroulent.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2 novembre 2024

œuvre de l'artiste mauricien Raouf Oderuth, représentant les premiers ouvriers indiens voyant l'île depuis un navire en 1834

Visuel mural du Apravasi Ghat

1er novembre : Pondichéry commémore sa libération

Le Jour de la libération de Pondichéry est un jour férié officiel de ce territoire de l'Union indienne. Cette année, il célèbre le 70e anniversaire du 1er novembre 1954, jour où les comptoirs français de l’Inde, établis au XVIIe siècle, ont été de facto transférés à l'Inde indépendante.

Le Jour de la libération de Pondichéry (பாண்டிச்சேரி விடுதலை நாள்) est un jour férié officiel de ce territoire de l'Union indienne. Il célèbre cette année le 70e anniversaire du 1er novembre 1954, jour où les comptoirs français de l’Inde, établis au XVIIe siècle, ont été de facto transférés à l'Inde indépendante.

En 1947, l'Inde obtient son indépendance. L'année suivante, les gouvernements indien et français signent un accord qui donne aux habitants de l'Inde française le droit de choisir leur avenir politique et le statut de leur territoire. En 1954, les membres du conseil municipal ont voté en faveur du rattachement à l'Inde (170 voix pour et 7 voix contre).

À l'issue de négociations, les gouvernements indien et français sont convenus, le 24 octobre 1954, que les possessions françaises en Inde seraient transférées à l'Union indienne. Pondichéry, mais aussi Karaikal, Mahé et Yanam ont rejoint de facto l'Inde le 1er novembre 1954 , fusionnant avec le territoire de l'Union de Pondichéry. Deux jours plus tôt, le 30 octobre 1954, les autorités françaises s’étaient rassemblées devant la statue de l’ancien gouverneur Joseph François Dupleix, pour fleurir sa statue, lui rendre hommage avant de monter à bord du navire et dire au revoir à ce territoire occupé depuis 1673.

Le 1er novembre 1954, le drapeau français a été abaissé et le drapeau national indien a été hissé sur la maison du gouverneur de Pondichéry. Il fallu toutefois attendre le 16 août 1962 que le Parlement français ratifie le transfert de ce territoire à l’Inde. De 1963 à 2013, le Jour de la libération de Pondicherry avait été fêté à cette date, pour finalement revenir au 1er novembre, à partir de 2014, car cette date avait un plus grande signification historique.

La cérémonie du Jour de l'Indépendance se déroule traditionnellement sur Beach Road. Devant la statue de Gandhi, le représentant du gouvernement indien – il n’y a plus de ministre-président à Pondichéry – hisse le drapeau national et salue le cortège des policiers et des élèves qui défile.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 1er novembre 2024

31 octobre : la Journée de la mer Noire

La Journée internationale d'action pour la mer Noire est une célébration régionale destinée à sensibiliser le public à la nécessité d'une coopération régionale pour la protection de la mer Noire, en particulier de son écosystème marin aujourd’hui menacé par la guerre déclenchée par la Russie.

La Journée internationale d'action pour la mer Noire est une célébration régionale destinée à sensibiliser le public à la nécessité d'une coopération régionale pour la protection de la mer Noire. Mais la préoccupation écologique a du laisser place à un souci de sécurité en raison de la guerre déclenchée par un des signataires, la Russie dont l’objectif géopolitique était de faire de cette mer un lac russe. La bataille de la mer Noire a été gagnée par l’Ukraine grâce au blocage des détroits par la Turquie inquiète de l’évolution de la situation. Cette dernière ainsi que la Bulgarie et la Roumanie ont signé un accord pour lutter conjointement contre les mines marines dérivantes. On est loin des préoccupations à l’origine de cette journée du 31 octobre qui était l’occasion de se pencher sur l’état des écosystèmes marins de la mer Noire.

Le 21 avril 1992, les représentants des pays riverains de la mer Noire, de la Turquie, de l'Ukraine, de la Russie, de la Bulgarie et de la Roumanie se sont réunis à Bucarest pour signer la Convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution. Le 31 octobre 1996, les États membres de la convention ont signé le Plan d'action stratégique de la mer Noire, qui est devenu la base de la protection de la mer contre la pollution. C’est la date de signature de ce plan qui est célébré chaque année avec des résultats bien médiocres compte tenu de la situation. Depuis février 2022, la guerre a gravement perturbé les écosystèmes de cette mer fermée.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 30 octobre 2024

30 octobre : la Mischief Night, nuit de chahut aux États-Unis

Ce soir dans le monde anglo-saxon, principalement aux États-Unis, c’est la Mischief Night (la nuit des méfaits), propice aux farces d’enfants et d’adolescents. Appelée aussi Devil’s Night (la nuit du diable), elle occasionne souvent des violents dérapages.

Ce soir dans le monde anglo-saxon, principalement aux États-Unis, c’est la Mischief Night (la nuit des méfaits), propice aux farces d’enfants et d’adolescents. Appelée aussi Devil’s Night (la nuit du diable), elle occasionne souvent des violents dérapages. Mais, le plus souvent, le chahut consiste à lancer des œufs sur les voitures ou de la farine sur les passants ou encore de décorer arbres et jardins avec du papier toilette… Les épiceries locales refusent souvent de vendre des œufs aux enfants et aux adolescents au moment d'Halloween pour cette raison.

Aux États-Unis, la tradition de la Mischief Night est liée à Halloween, les journaux américains ont commencé à en parler dans les années 1930 et 1940. On dit que la coutume serait née de la Grande Dépression – le mardi noir (le 29 octobre 1929) ayant eu lieu juste avant Halloween – et que la menace de guerre aurait encouragé à la fois la tendance au vandalisme et le désir d'une tradition moins contrôlée que la fête du 31 octobre. C’est à Detroit, au début des années 1980, que les choses ont pris une tournure vraiment violente. En 1984, il y a eu plus de 800 incendies déclarés au cours des trois jours précédant Halloween et, en 1986, un couvre-feu a été imposé à toute personne de moins de 18 ans. À la fin des années 1980, la ville a commencé à recruter des bénévoles pour aider à prévenir les incendies d'Halloween. À la Nouvelle-Orléans, où la tradition carnavalesque est séculaire, on mélange également réjouissances et violence aveugle, les défilés Mischief Night font intervenir des chars et des costumes thématiques. Les participants s’adonnent volontiers au vandalisme et à des incendies ciblés.

En Ontario, la soirée du 30 octobre est appelée Cabbage Night (Nuit de Chou) faisait référence à la coutume de piller les jardins locaux à la recherche des restes de choux pourris et de les jeter pour semer le désordre dans le quartier. Dans certaines régions des États-Unis, également communément connue sous le nom de Mat night (Nuit du chou). Au Québec, dans les quartiers anglophones, s’est développée une tradition de vol de paillassons lors de la Nuit du Diable.

Le Royaume-Uni, connaît une tradition semblable, mais généralement, le 4 novembre, veille du Guy Fawkes Day, même si le 30 octobre n’est pas oublié, notamment dans la région de Liverpool où la police est sur les dents, dans certains quartiers, ce jour-là. Au Pays de Galles, la nuit des méfaits est appelée Noson Ddrygioni et en Écosse, Oidhche nan Cleas.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 30 octobre 2024

Photo : Philip Schatz / Flickr

29 octobre : ne pas oublier Mehdi Ben Barka et Robert Boulin

Mehdi Ben Barka, a été enlevé devant la brasserie Lipp, 151 boulevard Saint-Germain, à Paris par des policiers français et conduit dans une villa appartenant à un truand. Il n’est plus réapparu. Le corps n'a jamais été retrouvé. Celui de Robert Boulin, autre disparu du 29 octobre, a été retrouvé, son assassinat maquillé en suicide.

En ce jour anniversaire de la disparition de Mehdi Ben Barka, un rassemblement se produit devant la brasserie Lipp, 151 boulevard Saint-Germain, à Paris, lieu de son enlèvement par des policiers français. Il fut conduit dans une villa de Fontenay-le-Vicomte, dans l’Essonne appartenant à un truand. Chaque année, il est d’usage de se retrouver sur le lieu même où il a été vu pour la dernière fois. Il n’est plus réapparu. Le corps n'a jamais été retrouvé (tout comme celui de Jamal Khashoggi disparu au consulat saoudien d’Istanbul en octobre 2018).

Dans le cas de Ben Barka, c’était il y a 59 ans, jour pour jour, le 29 octobre 1965. On sait aujourd’hui que l’opération a été menée avec la complicité des services marocains venus spécialement à Paris. L’affaire n’a pas été totalement élucidée. Le sera-t-elle jamais ? Mehdi Ben Barka était le principal opposant politique au roi Hassan II dont le régime virait nettement à l’autoritarisme. Leader tiers-mondiste et panafricaniste, il pouvait gêner les intérêts français en Afrique. Sa famille ne cesse de dénoncer une absence de volonté des deux pays pour faire éclater la vérité. Le sit-in de ce jour est organisé par l’Institut Mehdi Ben Barka-Mémoire Vivante, avec le soutien de nombreuses associations marocaines et européennes des droits de l’homme. Une nouvelle instruction a été lancée, à l’initiative d’un juge français, en 2005, quarante ans après les faits. Elle est toujours en cours !

Rhita Bennani, la veuve de Mehdi Ben Barka est décédé à Paris, le 26 juin 2024, à l’âge de 92 ans. Elle et ses enfants demandent depuis des décennies ce qui est arrivé à leur mari et père, et où se trouve sa sépulture. Ils espèrent qu’Emmanuel Macron reconnaisse enfin la responsabilité de la France, comme il l’a fait récemment dans le cas de Maurice Audin. « Le secret-défense ne doit pas servir à couvrir des erreurs ou des dérapages des services dans des cas où il y a eu mort d’homme. Les familles ont le droit de savoir et il faudrait s’interroger sur ce point » explique Bachir Ben Barka qui a lancé hier un nouvel appel au président français et au roi du Maroc.

D’autres familles sont concernées : celle de Robert Boulin, assassiné en 1979, également un 29 octobre. Initialement classée comme un suicide, l'affaire a été rouverte en 2015 pour « enlèvement » et « assassinat » suite aux nombreuses incohérences relevées. Il y a cinq ans, le 29 octobre 2019, 14 journalistes ayant enquêté sur la mort de Robert Boulin ont adressé une lettre ouverte au président Emmanuel Macron, demandant la déclassification des archives des services de renseignement français et américains concernant cette affaire. Ce 29 octobre 2024, Fabienne Boulin Burgeat, la veuve de l’homme politique assassiné, se rend une nouvelle fois au Tribunal de Versailles pour demander à la juge d'instruction en charge du dossier Boulin, "ce qu'elle compte faire" à la lumière des avancées récentes.

On peut aussi citer l’affaire du juge Bernard Borrel, tué à Djibouti en 1995 ; celle des journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Vernon, tués au Mali en 2013 ; celle des victimes du Bugaled Breiz (5 morts), ce chalutier breton qui a coulé subitement en 2004 ; celle des victimes du crash du vol Ajaccio-Nice (95 morts) en 1968 ou encore de celle de l’explosion de la Maison des Têtes (13 morts) à Toulon en 1989. Le classement d’un dossier en secret-défense empêche sa consultation avant cent ans !

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 octobre 2024

photo B. Teissier

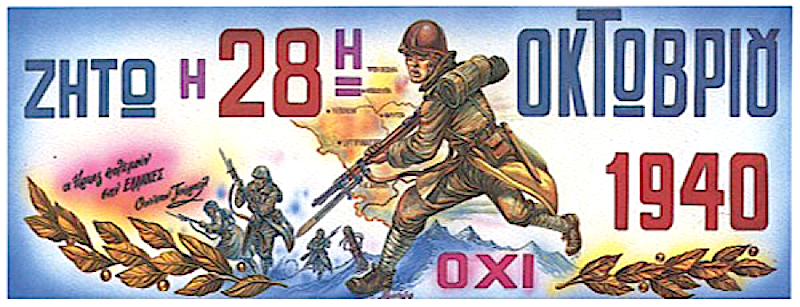

28 octobre : le jour où les Grecs ont dit « non »

Ce jour est jour férié en Grèce et à Chypre en référence au “ Non ” des Grecs face à l’ultimatum de Mussolini en 1940. L’évènement est commémoré chaque année par des défilés de soldats et d’étudiants.

Il y a treize ans, le 28 octobre 2011, les Grecs défilaient dans les rues pour dire « non » à l’austérité imposée par la gestion européenne de leur dette publique. Le slogan était tout trouvé, les sentiments anti-européens étaient toujours prêts à resurgir en cette période très humiliante pour le pays. En réalité, cette fête très patriotique fait référence à un événement beaucoup plus ancien.

En 1940, le 28 octobre à 4 heures du matin, Rome demandait au président Metaxas de permettre à l’armée italienne de disposer du territoire grec dans le cadre de la stratégie de l’Axe. Metaxas opposa à Mussolini un « non » catégorique. C’est ce sursaut patriotique, face à un pays plus puissant, que la Grèce commémore aujourd’hui par un jour férié, le Jour du Non (Επέτειος του « 'Οχι »).

Cet ultimatum a été présenté à Metaxas par l'ambassadeur d'Italie en Grèce. En réalité, le président grec ne lui aurait pas répondu par un simple “non” mais par cette phrase, prononcée en français : « Alors, c'est la guerre ! »

À ce moment-là, Metaxas avait exprimé le sentiment populaire grec, le refus de la soumission. Ce refus a été transmis à la presse grecque de l'époque avec le mot « 'Οχι » (non). Le mot « NON » a figuré pour la première fois comme titre dans l'article du journal Hellenic Future de N. P. Efstratiou le 30 octobre 1940.

L'ultimatum stipulait que l'attaque débuterait à 6 heures du matin. À cinq heures et demie du matin, la guerre gréco-italienne commença par une invasion surprise.

L’histoire ne s’arrête pas là. Les Grecs ont si bien résisté face à l’offensive italienne que les Allemands ont dû prêter main-forte aux Italiens. Si bien que Hitler a dû retarder de deux mois son offensive contre la Russie. Deux mois face au « général hiver », ça ne pardonne pas. L’enlisement allemand face à la Russie a marqué le tournant de la guerre. Comme quoi, un petit “non” très déterminé…

Il est à noter que la Grèce est le seul pays au monde qui ne célèbre pas sa libération mais son entrée en guerre. Immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre civile a éclaté, de fait le pays est resté en état de guerre. C’est la raison pour laquelle le 28 octobre a été érigé en fête nationale et non le 12 octobre (jour de la libération d’Athènes en 1944) ou le 18 octobre suivant, jour où Georges Papandreou a hissé le drapeau national sur l'Acropole. Ni même le 30 octobre 1944, date retrait des nazis de Thessalonique. Quant à la date du 8 ou 9 mai 1945, elle n’a guère de sens dans un pays qui était libéré de l’occupation nazie depuis octobre 1944.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 28 octobre 2021

27 octobre : une poignée de Savoisiens fêtent l’indépendance de la Savoie

Une poignée d’activistes fête aujourd’hui, par un repas festif organisé à La Muraz, l’anniversaire d’une déclaration d’indépendance de la Savoie. Le mouvement régionaliste Sabaudia s’est toutefois désolidarisé de cette initiative aux accents populistes et complotistes.

Le 27 octobre 2023, un groupuscule savoyard indépendantiste avait proclamé l’indépendance de la Savoie, demandant le retrait immédiat de « tous ses services administratifs et tous ses agents en exercice dans notre État de Savoie ». S’appuyant sur une lecture erronée du droit international, il affirme que le traité de Turin de 1860, par lequel le Piémont cède la Savoie et le Comté de Nice à la France, serait caduc. D’ailleurs, si tel était le cas la Savoie ne serait pas pour autant indépendante, mais reviendrait à l’Italie, héritière du Royaume de Piémont-Sardaigne. Ce traité a bien été réaffirmé par la France et l’Italie en 1947 et il n’a jamais été contesté depuis, sauf par quelques automobilistes qui ont cru pouvoir ne pas s’acquitter des PV et qui, finalement, ont tous été condamnés.

Cette poignée d’activistes fête aujourd’hui, par un repas festif organisé à La Muraz, l’anniversaire de cette déclaration d’indépendance. Un président « savoisien » T. Bécourt (un auteur d’ouvrages ésotériques) ainsi qu’un gouvernement ont été désignés et même quelques ambassadeurs nommés… L’État de Savoie a son site internet officiel sur lequel il décline un discours proche de la rhétorique complotiste et antivax. Ce groupuscule populiste n’a, à ce jour qu’un écho, très limité.

Les régionalistes du mouvement Sabaudia-MRS se sont totalement désolidarisés de ce groupuscule indépendantiste. Leur principale revendication est la création d’une région Savoie avec un statut particulier, comme la Corse, mais il ne réclame pas l’indépendance. Ce mouvement, qui a obtenu quelques élus locaux, existe depuis plus d’un demi-siècle. Une scission minoritaire avait créé dans les années 1990, la Ligue savoisienne, mouvement indépendantiste qui avait inventé une “fête nationale de la Savoie”, le 19 février, anniversaire de la fondation du duché de Savoie en 1416, acte qui faisait de la région un nouvel État européen. Ironie de l’histoire, c’est cet État, devenu le Piémont qui a dépassé sa capitale de Chambéry à Turin, qui est à l’origine du Royaume d’Italie, qui a cédé la Savoie à la France. Mais cette célébration dont la symbolique était bien faible n’a pas survécu à Patrice Abeille son promoteur, décédé en 2013.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 27 octobre 2024

Le drapeau de la Savoie flottant au col du Petit-Saint-Bernard (photo Florian Pépellin)

26 octobre : l'Autriche célèbre sa neutralité

L’Autriche est un pays à l’identité encore mal établie. C’est un des rares pays au monde à ne pas commémorer un changement de régime ou une indépendance. La fête nationale autrichienne n’est autre que la date anniversaire du vote de la loi relative à la neutralité permanente de l’Autriche en 1955.

L’Autriche est un pays à l’identité encore mal établie. C’est un des rares pays au monde à ne pas commémorer un changement de régime ou une indépendance. Le 26 octobre (1955) fut toutefois, le premier jour de l'Autriche sans aucune domination étrangère. Jusqu’à cette date, le pays qui était une partie du IIIe Reich, était occupé depuis 1945, par quatre puissances, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale.

La fête nationale autrichienne (Österreichischer Nationalfeiertag) fait référence à la loi relative à la neutralité permanente de l’Autriche adoptée en 1955. Elle découle du « Traité d’État », signé le 15 mai 1955 et entré en vigueur le 27 juillet, a permis l’apparition de l’Autriche sur la scène internationale avec un rôle à jouer : le trait d’union entre les deux blocs. Mais, avec la fin de la guerre froide, cet événement fondateur a beaucoup perdu de sa pertinence. L’Autriche, qui ne peut guère célébrer les défaites de 1918 et de 1945, qui ont chacune apporté un changement de régime. Le pays n’a pas trouvé d’autre fait marquant sur lequel appuyer son identité d’où un malaise qui nourrit une extrême droite toujours très proche du pouvoir.

Contrairement à la Suède et à la Finlande, l’Autriche ne compte pas remettre en cause cette neutralité à qui elle doit son existence. Elle n’oublie pas qu’elle lui a été concédée par l’URSS, en échange de son appartenance au monde libre. De fait, en dépit de cette neutralité affichée, Vienne a toujours eu une certaine indulgence à l’égard de Moscou et même une réelle proximité quand le FPÖ (extrême droite) est au gouvernement ce qui était le cas en 2018-2019. Ce tropisme russe imprègne toute la classe politique, en particulier les socialistes. L’Autriche a été premier pays de l’Ouest à importer du gaz russe (dès 1968). En 2024, elle est dépendante de Gazprom pour plus de 90% de son approvisionnement (contre 8% pour l’ensemble de l’UE). Le pays est très infiltré par le renseignement russe. On comprend pourquoi, en dépit de l’invasion de l’Ukraine, Vienne, et Budapest, demeurent deux capitales très réticentes à venir en aide aux Ukrainiens. Une neutralité de façade donc, mais est célébrée tous les 26 octobre.

La plus grande célébration a lieu à Vienne, la capitale autrichienne, elle est marquée notamment par un défilé militaire. Un pays neutre doit montrer qu’il peut se défendre ! Les bâtiments du Parlement autrichien et de la Chancellerie ouvrent leurs portes aux visiteurs à cette occasion. Les Autrichiens aiment participer à différents événements festifs ou partir pique-niquer, car le jour est férié et chômé depuis 1965.

Antérieurement, l’Autriche avait le 12 novembre pour fête nationale, c’était anniversaire de la proclamation en 1918 de l’État libre de l’Autriche allemande. Puis de 1934 à 1964, le 1er mai fera office de fête nationale, mais ce choix des nazis ne pouvait satisfaire les autorités de la IIe république, même si le sens en avait été modifié. Puis, finalement, c’est le 26 octobre qui a été adopté en 1965. Il était appelé le Jour du drapeau (Tag der Fahne) ; aujourd’hui c’est simplement la “fête nationale” (Nationalfeiertag).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 octobre 2024

La cérémonie des couleurs (source : milak.at)

25 octobre : la fête nationale kazakhe

Le Jour de la République commémore l'adoption de la Déclaration de souveraineté de la République socialiste soviétique kazakhe le 25 octobre 1990. 34 ans plus tard, le Kazakhstan est en train de prendre réellement et franchement ses distances avec la Russie.

Le Jour de la République (Республика күні) commémore l'adoption de la Déclaration de souveraineté de l'État de la République socialiste soviétique kazakhe, le 25 octobre 1990. Cette déclaration sera un premier pas vers l’indépendance du Kazakhstan, proclamée le 16 décembre 1991, soit dix jours avant la disparition de l’URSS. En effet, le Kazakhstan a été la toute dernière république soviétique à le faire.

Le Jour de la République a été officiellement déclaré fête nationale du Kazakhstan en 1995, puis rétrogradé en simple jour férié, au profit du 30 août (Jour de la Constitution), puis du 16 décembre (Jour de l’indépendance), et même supprimé, en 2009, de la liste des jours fériés par le président Nazarbaïev, puis, finalement, réinstauré en 2022 par le président Tokaïev, comme fête nationale (қазақстанның ұлттық күні).

Le Kazakhstan qui a déclaré son indépendance vis-à-vis de l’URSS, après la Russie elle-même, est resté longtemps très proche de Moscou. En décembre 2021, c’est encore l’armée russe, appelé par le nouveau président Tokaïev qui est intervenue pour le conforter au pouvoir face aux partisans de l’ancien président qui œuvraient en coulisse. Il faudra attendre l’invasion de l’Ukraine par Poutine pour que le Kazakhstan prenne ses distances, refusant d’envoyer la moindre troupe pour s’associer à cette folie.

Récemment, Astana déclinait la proposition de Moscou d’intégrer les BRICS, réunis non loin de là à Kazan, ce mois d’octobre 2024. En rétorsion, la Russie a aussitôt restreint ses importations de produits agricoles en provenance du Kazakhstan, notamment les légumes et les fleurs coupées. Le résultat, c’est que la Chine est devenue le premier partenaire commercial du Kazakhstan supplantant la Russie pour la première fois depuis que l'Empire russe a colonisé la région. Cette déclaration de souveraineté, commémorée chaque 25 octobre, est en train, 34 ans plus tard, de se concrétiser dans des faits.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 octobre 2024

24 octobre : la Zambie célèbre son indépendance

La Zambie célèbre l’anniversaire de sa déclaration d'indépendance à l’égard de la Grande-Bretagne il y a 60 ans. En 1964, les Anglais occupaient le pays, connu sous le nom de Rhodésie du Nord, depuis plus de 80 ans.

La Zambie célèbre l’anniversaire de sa déclaration d'indépendance à l’égard de la Grande-Bretagne en 1964. Les Anglais occupaient le pays, connu sous le nom de Rhodésie du Nord, depuis plus de 80 ans.

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, face à la poussée des mouvements anti-coloniaux. le Royaume-Uni a décidé de créer une Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, composée de la Rhodésie du Nord, de la Rhodésie du Sud (aujourd'hui Zimbabwe) et du Nyassaland (aujourd'hui Malawi), et de lui donner un statut semi-autonome. Les habitants de la Rhodésie du Nord s'opposèrent à cette décision et déclenchèrent une série de grèves générales en 1960-1961. En octobre et décembre 1962, la Rhodésie du Nord a organisé des élections pour son conseil législatif. Celui-ci a adopté les résolutions appelant à la sécession du pays de la fédération et exigeant une pleine autonomie interne en vertu d'une nouvelle constitution. Finalement, la fédération a été dissoute en 1964. La Rhodésie du Nord a élu son premier président Kenneth Kaunda, qui a pris ses fonctions le 24 octobre 1964 et a rebaptisé le pays République de Zambie. C’est cette date est célébrée en Zambie comme le Jour de l'Indépendance (Zambian Independence Day), qui est l'un des jours fériés de la république.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 octobre 2021

23 octobre : la Hongrie commémore 1956 tout en soutenant la Russie

Le 23 octobre est un double anniversaire en Hongrie où on commémore la révolution de 1956, écrasée par Moscou, et celle de 1989 qui a mis fin au régime communiste. Cette fête nationale est aussi, pour une partie des Hongrois, l’occasion de manifester contre le régime autoritaire mis en place en 2012 par Viktor Orbán.

Voilà une journée bien embarrassante pour le gouvernement hongrois de Viktor Orbán qui soutient l’agression russe de l’Ukraine alors que la Hongrie commémore, chaque année, l’insurrection du 23 octobre 1956 contre l’oppression communiste. Cette révolution démocratique déclenchée par un désir de liberté sera écrasée dans le sang par une intervention de l’armée soviétique, au prix de 200 000 morts. Viktor Orbán a toujours été très ambiguë sur le sujet. En 2022 et 2023, lors des célébrations du 23-Octobre, il a choisi faire profil bas, préférant s’exprimer depuis une ville de province alors que l’opposition manifeste, comme chaque année, dans la capitale contre sa dictature. En 2024, il fera un discours à Budapest à 10h30, prudemment , dans un parc fermé, le parc Millenáris, et non sur un espace ouvert comme la place Kossuth ou la place Hősök, comme jadis. Il cède la rue à la rue à Péter Magyar qui rassemble ses partisans sur la place Bem József.

Le 23 octobre est un double anniversaire. La Hongrie commémore les événements de 1956 en même temps que la journée de 1989 qui a mis fin au régime communiste. Un tiers de siècle plus tard, le 23 octobre 1989, ce régime prenait fin, laissant la place à une république de Hongrie qui a fonctionné démocratiquement jusqu’au 1er janvier 2012, date de l’entrée en vigueur d’une nouvelle constitution, inspirée des idées de l’extrême droite hongroise.

Cette journée du 23 octobre, dite Fête de la Révolution (Forradalom ünnepe), est devenue une fête nationale en 1990, marquée par des célébrations officielles de cette double célébration, est aussi l’occasion pour l’opposition de protester contre un État hongrois aux tendances de plus en plus autoritaires.

Victor Orbán n’était pas né en 1956, mais l’évènement lui doit beaucoup politiquement. En effet, il s’était fait connaître en 1989 lors des obsèques d’Imre Nagy, exécuté en 1958 pour avoir été le leader de l’insurrection de 1956 : le jeune Orbán, alors inconnu, avait pris la parole devant la foule pour réclamer le départ de Hongrie des forces soviétiques qui y stationnaient depuis 1956. Il fut ovationné par les 200 000 personnes qui assistaient à l’hommage à Nagy. En 2018, ce même Orbán fera enlever nuitamment, la statue d’Irme Nagy qui faisait face au Parlement pour la reléguer dans un obscur jardin de Budapest. Érigée en 1996, pour le 40e anniversaire de 56, c’était une des plus photographiée de Budapest. La trahison des idéaux de liberté de 1956, par le régime d’Orbán et sa réécriture de l’histoire était déjà pleinement en marche. Dans ses discours du 23-Octobre, Orban concentre ses attaques sur Bruxelles. L’UE (dont les fonds européens ont rempli les poches de sa famille) comparée à l’URSS est un leitmotiv de ses discours.

En septembre 2024, son directeur politique, Balázs Orbán (un homonyme) a été plus clair encore, affirmant qu’ « à partir de 1956, nous n'aurions probablement pas fait ce que le président Zelensky a fait il y a deux ans et demi, car c'est irresponsable.» Le tollé a été presque unanime, y compris au Fidesz, le parti au pouvoir. Car dans l’opinion, le souvenir de 1956 rime toujours avec un désir de liberté étouffée par les Russes.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 octobre 2024

22 octobre : l’Autriche célèbre son vin mousseux

La Journée du vin mousseux autrichien (Tag des österreichischen Sekts) est célébrée chaque 22 octobre et ouvre la haute saison du vin en Autriche. Traité de Versailles (1919) ayant interdit aux Autrichiens l’appellation de « champagne », il fallu trouver un autre nom : sekt s’est imposé rapidement.

La Journée du vin mousseux autrichien (Tag des österreichischen Sekts) est célébrée chaque 22 octobre et ouvre la haute saison du vin en Autriche. Au total, ce sont environ 12 millions de bouteilles de vins mousseux qui sont consommées d'ici la fin de l'année, ce qui correspond à environ 45% de la consommation annuelle totale.

L’introduction de ce type de vin en Autriche est due à Robert Alwin Schlumberger. Après avoir été maître de chai dans la maison de champagne Ruinart (à Reims, en Champagne). Il est rentré dans son pays en 1842 pour y produire le champagne Schlumberger à Bad Vöslau, aujourd’hui en Basse-Autriche.

L’une des dispositions du Traité de Versailles (1919) suite à la défaite de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie, a été d’interdire l’appellation de « champagne » à tout vin mousseux produit hors de la Champagne. Et depuis 1995, on ne peut même plus parler de « méthode champenoise » hors de sa région d’origine (seulement de « méthode traditionnelle »). Il a fallu trouver une autre appellation pour le vin pétillant autrichien. « Sekt » s’est imposé vers 1925, on connaît mal son origine. Sans doute est-ce une germanisation du terme de secco, en italien, ou sec, en français.

Le 26 janvier 2022, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur, qui prévoit le changement de nom du vin mousseux autrichien d'origine protégée (AOP) en « Sekt Austria », réservé à la seule Autriche vinicole.

Le Sekt Austria Tag marque le début de la période la plus pétillante de l’année : de nombreux producteurs de vins mousseux ouvrent les portes de leurs caves aux visiteurs, cette année c’est du vendredi 18 octobre au mardi 22 octobre 2024.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 octobre 2024

photo : Christine Miess (Sekt Austria)

21 octobre : l’Égypte célèbre sa marine

La Journée de la Marine commémore le naufrage d’un destroyer israélien, coulé par la force navale égyptienne le 21 octobre 1967. Une occasion de glorifier une armée égyptienne qui a pourtant perdu toutes ses guerres face à Israël.

La Journée de la Marine (يوم البحرية المصرية) commémore le naufrage du destroyer israélien Eilat INS, coulé par la force navale égyptienne le 21 octobre 1967. La marine égyptienne a été la première marine à couler un navire à l'aide de missiles anti-navires.

Le 21 octobre 1967, l'Eilat patrouillait dans les eaux internationales au large de Port-Saïd, dans le cadre d’une simple mission de surveillance. Un navire lance-missiles égyptien de classe Komar lança deux missiles Stix sur l’Eilat. Environ une heure plus tard, deux autres missiles furent lancés et le destroyer coula. Sur un équipage de 190 hommes, 47 sont tués et 41 sont blessés.

La destruction du destroyer, l'un des trois bâtiments de guerre de ce type que compte la flotte israélienne, a profondément choqué les Israéliens qui se sentaient invulnérables depuis leur victoire militaire à la suite de la guerre des Six-Jours (juin 1967). L’Eilat a coulé à l’endroit même où, il y a trois mois, il avait envoyé par le fond deux vedettes rapides égyptiennes.

Comme la journée du 6 octobre, pour les forces terrestres, la Journée de la Marine permet de glorifier une armée égyptienne qui a pourtant perdu toutes ses guerres face à Israël. À ce jour, toutefois, le naufrage de l’Eilat INS est l’une des plus grandes tragédies que la marine israélienne a connue. Ce n’est pas un jour férié en Égypte, juste une journée de commémoration et de cérémonies militaire.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 octobre 2024

20 octobre : la démocratie perdue du Guatemala

Le Guatemala célèbre aujourd’hui les 80 ans de sa révolution démocratique. Mais la démocratie ne dura que 10 ans. En 1954, Les États-Unis renversèrent le président élu démocratiquement pour le remplacer par une junte militaire. Il avait eu le tort de s’attaquer aux intérêts commerciaux américains…

Le Guatemala célèbre aujourd’hui sa révolution de 1944 qui a mis fin à une dictature. Mais la démocratie ne dura que 10 ans. En 1954, Les États-Unis renversèrent un président élu démocratiquement par une junte militaire. Il avait eu le tort de s’attaquer aux intérêts commerciaux américains.

La Révolution guatémaltèque de 1944 , également appelée Révolution d’octobre ou du 20 octobre, est un mouvement civilo-militaire qui s’est déclenché au Guatemala le 20 octobre 1944, mené par des militaires, des étudiants et des travailleurs, qui ont renversé le gouvernement de facto du général Federico Ponce Valdes. Cela a donné lieu aux premières élections libres dans ce pays et inauguré une période de dix ans de modernisation de l'État au profit des majorités de la classe ouvrière. L'historiographie qualifie cette période des « dix années de printemps » et parle d’un « âge d'or » au Guatemala. En 1945, Juan José Arévalo, président nouvellement élu, lancera une politique sociale ambitieuse visant à réformer le Code du travail en instaurant le droit de grève et accordant des droits aux indigènes. En 1954, son successeur, Jacobo Árbenz Guzmán, instaurera une taxe sur les exportations et mène une réforme agraire qui contraint la United Fruit Company (entreprise bananière américaine) à céder ses terres en friche. C’est ce qui signera sa perte. Un coup d’État organisé par la CIA reverse Árbenz et met en place une junte militaire. Le Guatemala vira ensuite 25 ans de guerre civile et de répression qui feront 200 000 morts.

Le 20 octobre est aujourd’hui une fête nationale dans ce pays d'Amérique centrale, commémoré comme le Jour de la révolution de 1944 (Día de la Revolución de 1944).

Cette année pour le 80e anniversaire de la Révolution, le gouvernement du Guatemala a organisé une série d'activités gratuites tout au long du mois d'octobre, parmi lesquelles une promenade nocturne (à partir de 18h) à travers les points emblématiques du centre historique et du centre civique, dont les façades seront éclairées par des projections cartographiques. Ce dimanche 20 octobre, un concert est donné devant le Palais national de la culture, auquel participeront l'orchestre symphonique et l'orchestre Marcial. Grâce au site Revolución Viva, le ministère de la Culture et des Sports (MCD) a programmé une série d'événements qui auront lieu jusqu’au 31 octobre.

Le jour férié tombant le dimanche, la journée de lundi 21 octobre a aussi été déclarée fériée et chômée.

Après des mois d'incertitude et des tensions politiques, l’entrée en fonction, le 15 janvier 2024, de Bernardo Arévalo, un président de la République élu avec plus de 60% des suffrages une ère nouvelle au Guatemala. Bien qu’assez conservateur, sur le plan sociétal, et libéral en matière économique, Bernardo Arévalo se dit social-démocrate. Il moins marqué à droite ou à l’extrême droite que ses prédécesseurs et s’applique à rétablir l’État de droit et les libertés publiques bien malmenés dans ce pays depuis 80 ans et de lutter contre une corruption endémique.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 octobre 2024

19 octobre : Sainte Frideswide, patronne d’Oxford et de son université

Aujourd'hui, c’est le Saint Frideswide's Day qui est également célébrée comme la Journée de l'Oxfordshire, un comté du centre de l’Angleterre. Décédée le 19 octobre de l’an 727, sainte Frideswide est la sainte patronne d’Oxford et de son université, la plus ancienne des pays anglophones. Outre la sainte patronne, on célèbre aussi Alice, l’héroïne de Lewis Carroll

Aujourd'hui, c’est le Saint Frideswide's Day qui est également célébrée comme la Journée de l'Oxfordshire, un comté du centre de l’Angleterre. Elle est marquée par des cérémonies de lever de drapeau organisées dans tout le comté. Décédée le 19 octobre de l’an 727, sainte Frideswide est la sainte patronne d’Oxford et de son université, la plus ancienne des pays anglophones et l'une des universités les plus prestigieuses au monde.

Frideswide (ou Frithuswith) était la fille du sous-roi Didam d'Eynsham, qui gouvernait la partie de Mercie qui correspond à peu près à l'actuel Oxfordshire occidental. Alors qu'elle était encore jeune, Frideswide décida de consacrer sa vie à la foi et fit vœu de célibat. Ce vœu n'empêcha cependant pas le roi Algar de Leicester de la demander en mariage. Celui tenta de l'enlever mais elle parvint à lui échapper. Frideswide fonda un monastère sur le site de l'actuelle université d'Oxford et en devint la première abbesse. Le monastère sera détruit par les Vikings en 1002, mais le souvenir de la princesse devenue religieuse lui subsistera.

La fête de Sainte-Frideswide a été popularisée au XIXe siècle par Henry Liddell, doyen de Christ Church (et père d'Alice Liddell qui inspira Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll ). Depuis lors, elle est célébrée chaque année, le 19 octobre, par un office dans la cathédrale Christ Church d’Oxford.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 octobre 2024

Alice au pays des merveilles est étroitement liée à la ville d'Oxford, en particulier au Christ Church College où son auteur, Lewis Carroll était étudiant.

18 octobre : il y a 95 ans les Canadiennes devenaient des « personnes »

Le 18 octobre 1929, la plus haute cour d'appel du Canada reconnaissait que les femmes était bien des personnes au sens de la loi et leur accordait le droit d'être nommées au Sénat… L’anniversaire de cette décision est célébré chaque année.

Le 18 octobre, au Canada, c’est la Journée de l’affaire « personne ».

On remet aujourd’hui à Ottawa, le Prix du Gouverneur général à cinq femmes de nationalité canadienne, âgées de plus de 30 ans (il existe aussi un Prix jeunesse pour les 15 à 30 ans), ayant, par leur détermination et leur courage fait faire des progrès importants en matière d’égalité des sexes dans leur lieu de vie, de travail. Ce prix a été institué en 1979 à l’occasion du cinquantenaire de l’affaire « Personne », un combat qui a véritablement changé le cours de l’histoire des femmes au Canada.

C’est le refus, par trois premiers ministres successifs, de voir une femme accéder au Sénat sous prétexte que les femmes ne sont pas des « personnes ayant les qualités requises » au sens de la constitution du Canada qui est à l’origine de cette révolution. Il faudra la détermination de la principale intéressée, Emily Murphy, et de quatre soutiens influents : Henrietta Muir Edwards, louise McKinney, Nellie McLung et Irene Parlby pour obtenir gain de cause devant le plus haut tribunal de l’Empire britannique, en 1929, après huit années de lutte acharnée.

Tout a commencé en Alberta, où la décision d’une juge était contestée par un avocat. Les autorités de l’Alberta ont confirmé la juge dans ses fonctions. Les cinq femmes citées plus haut ont alors exhorté la Cour suprême du Canada à donner suite au précédent établi en Alberta. Le 24 avril 1928, la Cour rend une décision contraire à celle de la province, établissant que les femmes ne sont pas des personnes au sens juridique. Tenaces, les cinq femmes portent leur cas directement devant le Conseil privé britannique, outrepassant ainsi les pouvoirs juridiques canadiens. La Grande Bretagne infirmera la décision du Canada le 18 octobre 1929, affirmant, une fois pour toutes, que les femmes sont bien des personnes au sens de la loi.

Ce jour-là, en effet, le plus haut tribunal d’appel du Canada a rendu une décision historique : les femmes seraient incluses dans la définition du mot « personne » au sens de la loi. C’est ainsi que les femmes ont obtenu le droit de siéger au Sénat, ce qui a mené à une participation féminine grandissante à la vie publique et politique.

L’action de ces cinq pionnières ( les “Célèbres cinq”, Famous Five) ouvrira la voie à la participation des femmes à tous les aspects de la vie publique au Canada, sur un pied d’égalité avec les hommes. Cela dit, si Emily Murphy fut une pionnière des droits politiques des citoyennes anglaises du Canada, elle a toujours milité pour que les femmes autochtones (celles des premières nations) et les immigrantes en soit excluent. Ce qui lui vaut aujourd’hui, à juste titre, d’être traitée de raciste et de voir ses statues vandalisées. Elle avait, entre autres, appuyé publiquement des politiques eugénistes, dont celles menant à l’adoption, en 1928, de la loi sur la stérilisation sexuelle, qui permettait à des médecins de stériliser sans leur consentement des personnes considérées comme déficientes mentales. En vigueur jusqu’en 1972, cette loi a été dirigée de manière disproportionnée contre les femmes autochtones et celles de classes pauvres.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 octobre 2024

17 octobre : le jour de la fidélité en Argentine

Le 17 octobre est la date fétiche du mouvement péroniste argentin. Elle commémore un soulèvement populaire en faveur de Juan Perón emprisonné. Cette année, c’est aussi l’occasion de manifester contre le gouvernement d’extrême droite du président Milei.

Le Jour de la fidélité ou de la loyauté (Día de la lealtad), chaque 17 octobre, est la date fétiche du mouvement péroniste. Celui-ci est représenté sur l’échiquier politique argentin par le Parti justicialiste, une formation populiste qui depuis le début du XXIe siècle, sous les présidences de Néstor Kirchner, puis Cristina Kirchner et Alberto Fernández, penchait plutôt à gauche. Quand ce parti est au pouvoir la célébration du 17 octobre semble être celle de la nation tout entière. Ce qui correspond à l’idéologie de ce parti pour qui l’État doit faire corps avec le peuple et inversement. Depuis sa défaite électorale de décembre 2023 et l’élection d’un président d’extrême droite à la tête de l’Argentine, Javier Miliei, le mouvement péroniste est dans l’opposition, avec une centaine de députés à l’Assemblée (sur 250), mais il conserve la moitié du Sénat et la moitié des postes de gouverneur de province. Cela donne une dimension particulière à une journée toujours empreinte de nostalgie à l’égard de la figure de Juan Perón et cette année, marquée par la colère face à un président qui est en train de détruire le pays dans la lignée de Bolsonaro ou de Trump dans l’autre Amérique.

La journée commémore le début de la manifestation massive, le 17 octobre 1945, sur la place de mai exigeant la libération de l'officier militaire argentin Juan Perón, emprisonné sur l'île de Martín García. Celui-ci était un ministre du Travail très favorable aux ouvriers. En octobre 1945, des militaires opposés à son influence croissante dans le gouvernement provoquèrent une révolution de palais, contraignirent Perón à la démission, puis le firent mettre en détention le 12 octobre 1945. Apprenant la nouvelle, des milliers de travailleurs et leurs familles se sont rassemblés le 17 octobre dans les rues de Buenos Aires et ont marché vers son centre, la place de Mai (Plaza de Mayo), exigeant la libération de Juan Perón. Celui-ci est libéré le jour même.

Fort de sa popularité, ce leader populiste de gauche deviendra président de l'Argentine, le 4 juin 1946 jusqu’au 21 septembre 1955. Cet anniversaire fêté chaque année comme le jour de la fidélité est aussi celui du mouvement péroniste dont les leaders ont appelé à se mobiliser ce jeudi dans "l'unité" sur toutes les places du pays, en particulier Plaza de Mayo. Ce lundi la CGT, le Courant ouvrier fédéral (CFT) et le Mouvement d'action syndicale argentin (MASA) se mobilisent à 14h00 devant le Monument au travail, sur le Paseo Colón et Independencia à Buenos Aires. Un grand rassemblement est également prévu à 17 heures dans le quartier de Bella Vista avec pour le slogan : Comment industrialiser à nouveau l'Argentine ? Mettant ainsi le doigt sur le grand échec du péronisme dont la gestion populiste pays a accompagné le déclin de l’Argentine depuis 1945.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 17 octobre 2024

16 octobre : au Chili, la journée des enseignants et sa date introuvable

La date de cette Journée des professeurs a changé plusieurs fois et ne fait toujours pas l’unanimité car le 16 octobre fait référence à une institution complice de la dictature de Pinochet.

La date de cette Journée des professeurs (Día del Profesor) a changé plusieurs fois et ne fait toujours pas l’unanimité car le 16 octobre fait référence à une institution complice de la dictature de Pinochet (1973-1990).

Comme en Argentine, la Journée des enseignants (Día del Maestro) au Chili avait été fixée le 11 septembre. La date était celle du décès de Domingo Sarmiento, un enseignant argentin, pionnier de l'éducation également au Chili. C'est lui qui a fondé le premier établissement d'enseignement d'Amérique latine pour former des enseignants, l'École normale des enseignants du Chili. Cette journée a été célébrée pour la première fois en 1943 suite à un décret du président de l'époque, Juan Antonio Ríos. En 1943, la première Conférence interaméricaine sur l'éducation, s’était réunie à Panama. C’est elle avait institué le 11 septembre comme Journée panaméricaine des enseignants dans l’ensemble du continent en l'honneur de Domingo Faustino Sarmiento.

Le 11 septembre au Chili est une date funeste, celle du coup d’État sanglant du général Pinochet et du début de sa dictature, en 1973. En 1974, la junte décida donc de déplacer cette journée au 10 décembre, anniversaire de l'attribution du prix Nobel de littérature à Gabriela Mistral en 1945 (le premier décerné à un écrivain d’Amérique latine). La poétesse chilienne avait aussi laissé une importante œuvre pédagogique. C’est ce jour-là que la journée des enseignants est devenue el día del Profesor.

On s’est vite aperçu que la date du 10 décembre, arrivant en toute fin de l’année scolaire, était peu propice à la célébration ses enseignants. Dans ce pays de l’hémisphère sud, l’année scolaire débute autour du 1er mars et se termine vers le 20 décembre. Avec les préparatifs de Noël, des fêtes de fin d’année civile et l’approche début des grandes vacances d’été, la chaleur déjà lourde… les élèves commencent vraiment à se disperser.

En 1977, la date de la célébration a donc été déplacée, cette fois au 16 octobre, pour célébrer la fondation de l'École normale du Chili (Colegio de Profesores de Chile, CPC) en 1974. Mais cette date, choisie elle aussi à l’époque de la dictature, ne plaît guère à l’ensemble du corps enseignant qui réclame un nouveau changement de calendrier pour effacer cette mémoire.

La dictature militaire de Pinochet avait persécuté les enseignants de gauche : environ 103 enseignants ont été emprisonnés et beaucoup portés disparus. Parallèlement, des professeurs proches du régime se sont regroupés autour de ce Colegio de Profesores (CPC), dont les postes de direction était nommés par la junte militaire. C’est cette institution, émanation de la dictature d’extrême droite, que l’on célèbre aujourd’hui. Dans beaucoup de domaines, un demi-siècle après le coup d’État militaire, la page du régime de Pinochet n’est toujours pas tournée !

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 16 octobre 2024