L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

1er février : en Hongrie, c’est le Jour du souvenir de la République

C’est anniversaire de la loi de 1946 qui abolissait la monarchie pour la remplacer par une république. La journée du 1er février 1946 symbolisait une véritable aspiration démocratique qui sera très vite déçue comme ont été déçues les espoirs de 1848, de 1918, de 1989… à chaque fois un régime autocratique reprend le dessus. Le dernier en date a été insaturé par Viktor Orban.

La Hongrie dont le dirigeant, Viktor Orban, a constitué un empire médiatique hégémonique totalement à ses ordres, est-elle encore une république ? Dans un pays où l’opposition n’a aucun moyen d’atteindre l’ensemble de la population, aucune fenêtre pour s’exprimer, les élections sont totalement inéquitables. C’est dans ce pays autocratique que l’on célèbre chaque 1er février, le Jour du souvenir de la République (A köztársaság emléknapja). Cette journée commémorative (non fériée) a été instaurée en 2006, lors du 60e anniversaire de l’article I de la loi de 1946 sur la forme de l’État hongrois. Cet article abolissait la monarchie, qui jusque-là n’avait fonctionné que sous forme de régence, pour la remplacer par une république.

La journée du 1er février 1946 symbolisait une véritable aspiration démocratique qui sera très vite déçue car la Hongrie est devenue en 1949 une République populaire dominée par un Pari communiste qui a vite supprimé toute démocratie. L’esprit républicain et démocratique a resurgi en 1989 avec la chute du Rideau de fer et la fin de l’emprise de Moscou sur le pays. Mais cette fois encore, cette démocratie va glisser vers un autoritarisme conservateur dont Viktor Orban est l’instaurateur, lequel a réinstauré un tropisme russe. La république en Hongrie est-elle vouée à déboucher sur l’autoritarisme ? Celle de 1946 n’était que la deuxième. Une première république avait été instaurée en 1918, sous forme de soviets. Mais elle fut renversée dans la violence avant qu’on ait pu la voir fonctionner, pour être remplacée par le régime autoritaire d’extrême droite du maréchal Horthy, lequel s’était imposé comme le régent d’une monarchie sans monarque. Triste destinée pour un pays dont l’esprit républicain remonte au moins à la révolution du 15 mars 1848. Une révolution avortée.

Le choix des armoiries de la Hongrie est très symbolique : Kossuth, le révolutionnaire de 1848 avait remplacé la couronne par une couronne de laurier. Les « armoiries de Kossuth » ont été utilisées par l’éphémère république de 1918-1919, puis par ceux qui ont tenté, en vain, de renverser le régime communiste en 1956. En 1990, le parti libéral proposa de reprendre ce symbole mais la majorité du Parlement opta pour un blason à nouveau surmonté de la fameuse couronne de Saint-Étienne. Peut-on être une authentique république quand on est à ce point attaché à la symbolique royale ? Doit-on s’étonner que la Hongrie soit à nouveau une autocratie ?

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 31 janvier 2024

Timbre de 1946 célébrant l’instauration de la république

Une pièce de 1947, avec le blason de la IIe République (celui de Kossuth) et une pièce de 1995 avec le blason surmonté de la couronne de saint Étienne.

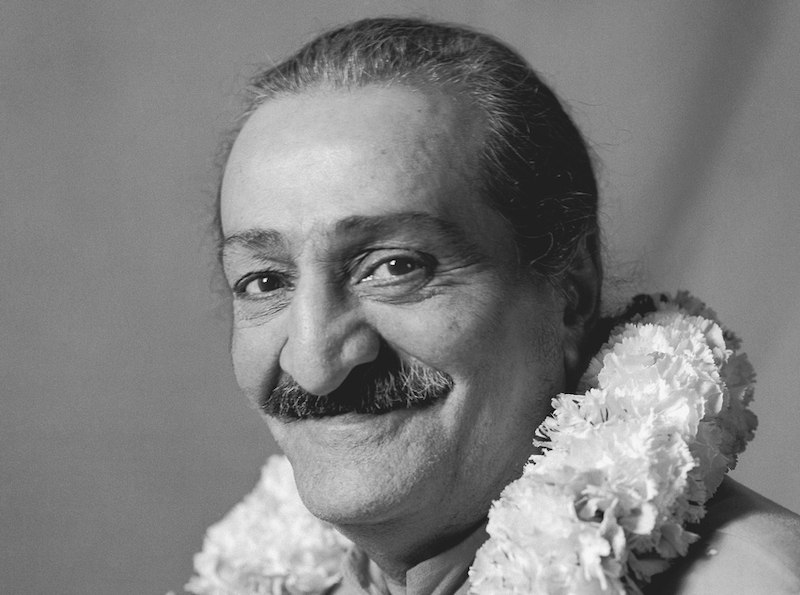

31 janvier : Amartithi, l’anniversaire de la mort d’un gourou

Chaque année, le 31 janvier, plusieurs dizaines de milliers de fidèles de Meher Baba se rassemblent sur son samadhi (tombeau) à Meherabad, un village du centre du Maharashtra, en Inde. Mort en 1969, Meher Baba déclara qu'il était l’Avatar, autrement dit, une incarnation de Dieu lui-même !

Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de fidèles de Meher Baba se rassemblent sur son samadhi (tombeau) à Meherabad, un village du centre du Maharashtra, en Inde. D’un simple ashram fondé en 1923, le lieu est devenu un centre de pèlerinage gigantesque pouvant loger jusqu’à 18 000 pèlerins en même temps (c’est gratuit, il suffit de réserver).

La célébration de ce cinquante-cinquième Amartithi (anniversaire du darshan de l'Avatar Meher Baba) dure deux jours, c'est-à-dire du 30 janvier à midi au 1er février à midi. Le point culminant des célébrations se situe à midi, ce 31 janvier 2024. C’est à ce moment-là précisément que selon ses adeptes « L'Avatar Meher Baba a laissé tomber son corps physique le 31 janvier à midi à Meherazad pour vivre éternellement dans le cœur de tous ses amants. » Le gourou est mort le 31 janvier 1969, mais son esprit a survécu pour ses nombreux adeptes. Pendant ces deux jours, trois prières écrites par Meher Baba, la prière du Maître, la prière du Repentir et la prière pour les baba-lovers (c’est ainsi qu’on nomme ses adeptes) sont récitées matin et soir sur son tombeau.

Meher Baba (Merwan Sheriar Irani de son vrai nom) est né en 1894 à Pune (Maharashtra) dans une famille de parsis (zoroastriens). De 1925 jusqu'à la fin de sa vie, Meher Baba a maintenu le silence, et n’a communiqué que par le moyen d'un tableau alphabétique ou par gestes. Sa vie a été une alternance de retraites spirituelles et de voyages pour répandre la bonne parole, notamment en Amérique du Nord et en Europe, où il a conduit des œuvres charitables et lutté contre l’usage des drogues. Son allure de sage et de mystique indien a eu beaucoup de succès à Hollywood, lui a permis de rencontrer des personnalités les plus diverses.

Le 10 février 1954, Meher Baba déclara qu'il était l’Avatar, autrement dit, une incarnation de Dieu lui-même ! Et ne s’exprima plus que par des signes, ce qui ne l’empêcha pas de voyager à nouveau en Australie et en Amérique, il fut notamment reçu à New York. N’ayant peur de rien, Baba déclarait qu'à d'autres époques l'Avatar avait été connu sous les noms de Zoroastre, Râm, Krishna, Bouddha, Jésus et, dernièrement, Mahomet. Il était donc le dernier de cette prestigieuse liste de messies. Meher Baba n’a pas créé de religion très structurée, ce qui explique pourquoi il n’a pas été attaqué par les religions concurrentes. Il n’en a pas moins quelques dizaines de milliers d’adeptes, les baba-lovers, répartis un peu partout dans le monde, sans forcément de liens les uns avec les autres si ce n’est lors des pèlerinages, comme c’est le cas aujourd’hui. Meherabad, dans le district d'Ahmednagar, est ainsi devenu un centre international de pèlerinage, en particulier chaque 31 janvier, mais aussi le 25 février pour son anniversaire et le 10 juillet, date du début de son fameux silence.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 31 janvier 2024

https://www.mehercenter.org/

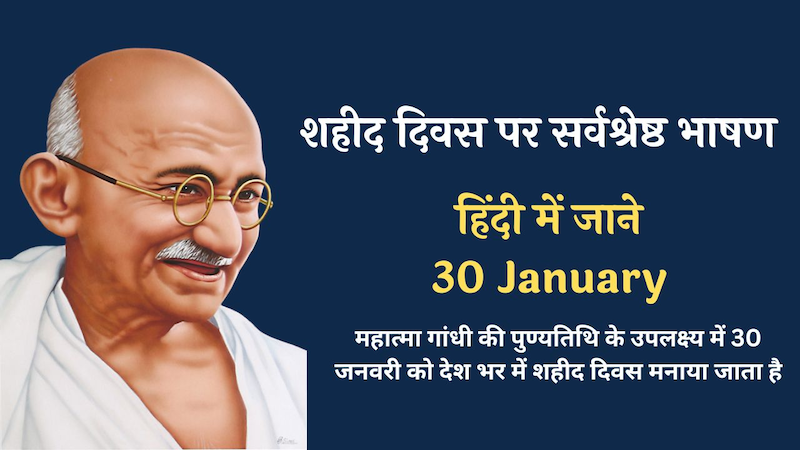

30 janvier : la journée des martyrs en Inde, en hommage à Gandhi

Cette célébration très ambiguë commémore la mort du Mahatma Gandhi, assassiné le 30 janvier 1948 par un extrémiste hindouiste Nathuram Godse, car les autorités indiennes actuelles ont bien oublié son enseignement.

Voilà une célébration très ambiguë qui commémore la mort du Mahatma Gandhi, assassiné le 30 janvier 1948 par un extrémiste hindouiste, nommé Nathuram Godse. Comme chaque année, pour le Jour des martyrs (Sarvodaya ou Shaheed Diwas, शहीद दिवस) le gouvernement demande à tous les fonctionnaires d’observer deux minutes de silence à 11 heures précise. Et de déclencher une sirène, au début et à la fin, pour avertir le public et l’inciter à faire de même.

La politique du premier ministre Modi est à mille lieues de celle préconisée par Gandhi. C’est au cours d’une prière multiconfessionnelle que le Mahatma Gandhi a été assassiné par Nathuram Godse, un fanatique hindou qui ne supportait pas son discours de tolérance à l’égard des musulmans du pays.

Si Narendra Modi s’est toujours abstenu de soutenir les militants nationalistes qui tentent de réhabiliter la mémoire de N. Godse, (qui fut exécuté en 1949), il ne l’a jamais explicitement condamné !

La politique ultra-hindouiste du dirigeant indien ne l’empêche pas d’utiliser régulièrement la figure de Gandhi et même de son martyre. En septembre 2023, par exemple, Narendra Modi a invité les dirigeants du G20 au Raj Ghat, site où le Mahatma a été incinéré en janvier 1948, au lendemain de son assassinat par un idéologue nationaliste hindou. Imitant Gandhi, Modi s’y était rendu pieds nus. Comme chaque 30 janvier, pour Shaheed Diwas, c’est en ce lieu que se réunissent le président, le vice-président, le Premier ministre, le ministre de la Défense ainsi que les trois chefs des forces indiennes pour déposer la couronne en l'honneur du Mahatma Gandhi.

Le Mahatma Gandhi est aujourd’hui le symbole de la non-violence dans le monde entier. De nombreux dirigeants mondiaux le considèrent comme leur source d’inspiration. La philosophie du Mahatma Gandhi repose sur trois principes : la non-violence, la lutte pour la vérité (satyagraha) et la liberté individuelle et politique (swaraj). On est chaque année un peu plus loin du système politique indien actuel.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 janvier 2024

29 janvier : c’est Kansas Day

L’État libre du Kansas fête son 163e anniversaire. Il a été admis dans l'Union le 29 janvier 1861, ce qui en fait le 34e État à rejoindre les États-Unis. Si le Kansas porte le surnom officieux d’ « État libre » c’est que dès sa création, l'esclavage y a été illégal.

L’État libre du Kansas fête son 163e anniversaire. Il a été admis dans l'Union le 29 janvier 1861, ce qui en fait le 34e État à rejoindre les États-Unis. Sa capitale est Topeka tandis que la plus grande ville de l'État est Kansas City. En tant qu'État du Midwest, il est entièrement enclavé et bordé par quatre autres États. Si le Kansas porte le surnom officieux d’ « État libre » c’est que dès sa création, l'esclavage y a été illégal.

La première célébration du Kansas Day date de 1877, dans une école publique de la localité de Paola. Les écoliers qui étudiaient l'histoire de leur pays voulaient consacrer une journée uniquement au Kansas. Ils ont choisi le 29 janvier parce que cette journée avait une grande importance pour l'État. C’est l’occasion d’emmener les écoliers visiter la Kansas Statehouse à Topeka. On peut aussi se contenter de chasser en classe « Home on the Range » qui est la chanson de l'État. Une autre tradition du Kansas Day est le Tournesol Showdown. Il s'agit d'un match de basket-ball qui se joue entre les Kansas Jayhawks et les Kansas State Wildcats. Ce derby a lieu généralement le jour anniversaire du Kansas.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 28 janvier 2024

Le Kansas est l'un des États agricoles les plus productifs du pays (timbre-poste de 1961, émis pour le centenaire de l’Etat).

28 janvier : Les Néerlandais commémorent la Shoah

Aux Pays-Bas, chaque année, c’est le dernier dimanche de janvier que l’on célèbre la Journée de libération d'Auschwitz. Le pays est concernés au premier chef par la Shoah : sur les 140 000 Juifs vivant aux Pays-Bas en 1940, 102 000 n’ont pas survécu à la guerre, soit 71% d’entre eux (contre 50% en Allemagne, 28% en France).

Auschwitz, le camp de la mort nazi, a été libéré le 27 avril (1945) et c’est la date retenue par la plupart des pays concernés par le devoir de mémoire de la Shoah. Mais, aux Pays-Bas, chaque année, c’est le dernier dimanche de janvier que l’on marque la Journée de libération d'Auschwitz (Auschwitzherdenking), soit cette année, le 28 janvier. La journée n’a toujours pas obtenu le statut de commémoration officielle, mais elle est célébrée de manière assidue depuis les années 1970. Les Pays-Bas sont en effet concernés au premier chef par la Shoah : sur les 140 000 Juifs vivant aux Pays-Bas en 1940, 102 000 n’ont pas survécu à la guerre, soit 71% d’entre eux (contre 50% en Allemagne, 28% en France).

Aujourd’hui, cela fait 79 ans que les Pays-Bas ont été libérés et que le camp d'extermination d'Auschwitz, symbole international de l'Holocauste, a été libéré. Ce 28 janvier 2024, c’est le Comité néerlandais pour Auschwitz qui organise la commémoration nationale de la Shoah au monument « Plus jamais d'Auschwitz » dans le parc Wertheim à Amsterdam. Rendez-vous à 10h à l'hôtel de ville d'Amsterdam. La procession silencieuse commence à 11h. Elle se termine dans le parc Wertheim où se trouve le mémorial conçu en 1977 par l'écrivain et plasticien Jan Wolkers.

La cérémonie débute à 11h30 avec la récitation de Yizkor et du Kaddish, suivi de dépôt de gerbes. La musique est assurée par des Roms et des Sintis, eux aussi victimes des nazis et déportés massivement à Auschwitz. Le site du Comité néerlandais d'Auschwitz.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 27 janvier 2024

La cérémonie de 1979 (Photo : Rob Bogaerts / Anéfo)

Le mémorial a été conçu en 1977 par l'écrivain et plasticien Jan Wolkers (1925-2007). Il est constitué de miroirs brisés et porte l'inscription « Plus jamais Auschwitz ».

27 janvier : Monaco célèbre sa sainte patronne et sa fête nationale

Secouée depuis plusieurs semaines par des révélations de l’administrateur des biens du prince Albert, la principauté de Monaco célèbre sainte Dévote et sa fête nationale. Une fête traditionnelle à laquelle les monégasques sont très attachés.

Selon la tradition, la famille princière au grand complet assiste, le soir du 26 janvier, au feu d’artifice pyromélodique sera ensuite tiré depuis le port de Monaco. Sainte Dévote, fêtée le 27 janvier, tombe à pic pour sauver la puissante famille Grimaldi, qui règne sans partage ni opposition sur le micro-État le plus riche du monde, mais aussi les magnats de l’immobilier qui se partagent la principauté.

Depuis quelques semaines, la principauté est en effet bien secouée par les révélations de Claude Palmero, ex-administrateur de biens du prince Albert, resté en poste pendant plus de vingt ans avant d’être sèchement évincé en juin 2023. Claude Palmero connaît tout de Monaco et de ses arrangements entre milliardaires. Il en sait beaucoup, surtout, sur la famille régnante et son train de vie dispendieux, son contournement du fisc français, ses avoirs en Suisse, la myriade de sociétés basées dans différents paradis fiscaux, comme le Panama ou les îles Vierges britanniques, les fonds spéciaux, les missions secrètes…, et même l’emploi clandestin de domestiques étrangers non déclaré.

La Sainte-Dévote offre une trêve. La fête débute par une messe des traditions en langue monégasque dite ce vendredi 26 janvier 2024, en l’église Sainte-Dévote, suivie d’une procession sur le port de Monaco en début de soirée. Selon l’usage, un membre du conseil communal remet alors au clergé les reliques de la sainte, amenées par la mer. Une barque symbolique est alors embrasée en sa mémoire par le prince Albert II et sa famille.

On raconte que la future sainte Dévote, fuyant les persécutions de l’empereur Dioclétien Romains, avait trouvé refuge en Corse. Mais peut-être était-elle corse ? En 304, Devota fut rattrapée par la répression romaine et martyrisée à Lucciana en Corse. Pour que son corps ne soit pas brûlé, selon l’usage païen, des fidèles ont récupéré son corps et l’ont déposé dans une barque de pêcheur. La légende veut que l’embarcation soit guidée par une colombe jusqu’au pied du rocher monégasque et que son périple se serait achevé le 27 janvier 304. On dit que la dépouille aurait été ensevelie au vallon « des Gaumates », près du port.

C’est sous le prince Honoré II, au XVIIe siècle, que sainte Dévote est devenue patronne de Monaco (et de la famille princière). Elle est également la patronne de la Corse. Chaque année, le matin du 27 janvier, une messe pontificale est célébrée en la cathédrale, suivie d’une procession solennelle sur le Rocher. Une fête traditionnelle à laquelle les monégasques sont très attachés. La journée est fériée et chômée dans la principauté. La Sainte-Dévote fait office de fête nationale de Monaco.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 26 janvier 2024

Timbre poste monégasque illustrant la légende de saint Dévote, gravé par Pierre Gandon

26 janvier : le jour où la république de Lettonie a été reconnue de jure

Il y a cent ans jour pour jour, la république de Lettonie obtenait une reconnaissance internationale. Pour ce pays qui n’avait jamais existé auparavant, rien n’était gagné d’avance.

C’est un événement important pour un pays qui n’avait jamais existé auparavant : le 26 janvier 1921, la Lettonie était reconnue de jure par les principaux pays de l'époque : Grande-Bretagne, France, Italie, Belgique, etc. Chaque année, le ministère letton des Affaires étrangères organise des événements festifs pour commémorer cette Journée de la reconnaissance de jure de la république de Lettonie (Latvijas Republikas starptautiskās de jure atzīšanas diena).

Profitant de la déconfiture de l’Empire russe, tombé aux mains des bolcheviques et de la défaite allemande, actée le 11 novembre 1918, un Conseil national letton, constitué des principaux partis politiques, à l’exception des bolcheviques, s’est mis en place à Riga. Le 18 novembre 1918, il proclamait l’indépendance de la république de Lettonie alors que le pays était encore occupé par une armée allemande refusant la défaite. Bientôt, les bolcheviques allaient tenter de réintégrer le pays à une entité dominée par les Russes. Puis des mercenaires allemands et troupes russes blancs restées fidèles à la monarchie, allait déferler sur le pays… À un moment donné, privé toute assise territoriale, le gouvernement provisoire letton avait même trouvé refuge sur un navire allié mouillant au large de Liepāja. Pendant au moins une année, l’existence d’une Lettonie est restée hypothétique bien que l’Allemagne ait finalement abandonné son projet d’annexion des pays baltes. Le 25 novembre 1918, le gouvernement de Kārlis Ulmanis reçut un document d'Augusta Winnig, ministre plénipotentiaire allemande dans les pays baltes, confirmant la reconnaissance provisoire de l'État de la Lettonie.

Finalement, c’est le 11 novembre 1919, qu’une victoire militaire a permis à la république de Lettonie de s’établir selon les vœux du comité du 18 novembre 1918. Un appui militaire des Anglais, des Britanniques et des Estoniens, a été décisif contre les forces russo-allemandes. En janvier 1920, l’État letton commence à fonctionner et s’attend à une reconnaissance rapide des Alliés qui l’ont aidé à exister. D’autant que l’Armée rouge ayant été expulsée du pays, la Russie soviétique signe un traité de paix avec la Lettonie le 11 août 1920. En Europe occidentale, surtout en France, pourtant, on hésite encore car on n’a pas renoncé à l’idée de voir la monarchie rétablie en Russie et qu’une Russie forte et redevenue raisonnable pourrait faire un contrepoids à la menace allemande toujours latente. L’indépendance des États baltes affaiblissait inévitablement la Russie et ces petites républiques pouvaient à nouveau être un jour convoitée par les Allemands. L’hésitation durera plusieurs mois.

Rien n’était gagné d’avance, même si Lord Balfour pour le gouvernement britannique, avait dès l’automne 1918 promis une reconnaissance. À la conférence de paix de Versailles, les Lettons n’ont rien obtenu. On se souvient que des promesses faites, à l’époque, aux Arméniens, aux Kurdes, aux Arabes… n’avaient pas été tenues, pour des calculs d’équilibres des forces.

Finalement, sans l’avoir annoncé préalablement, le 26 janvier 1921, le Conseil suprême des alliés composé de la Grande-Bretagne, la France, l’Italie, le Japon et la Belgique, décide à l’unanimité de reconnaître de jure la Lettonie et l’Estonie. Cela a marqué le début, dans les semaines qui ont suivit, d’une large reconnaissance internationale de la Lettonie, la Pologne, la Finlande, l'Allemagne, la Norvège, la Suède, le Danemark, la Perse, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie et d'autres pays reconnurent pleinement la République de Lettonie. Même la Russie, le 18 mars 1921. En septembre, elle fait son entrée à la SDN. Seuls manquaient les États-Unis où le président Woodrow Wilson continuait à s’en tenir à la fiction d’une Russie unie et indivisible. C’est son successeur, Warren Harding qui reconnaîtra la Lettonie, le 28 juillet 1922.

La république de Lituanie attendra plus longtemps encore sa reconnaissance qui n’interviendra que le 20 décembre 1922.

Même après la perte de facto de l'indépendance en 1940 (la Lettonie ayant été annexée à l’URSS en même temps que ses voisines baltes), l'État letton a existé en tant que sujet de droit international jusqu'au rétablissement complet de l'indépendance de la République de Lettonie en août 1991. Après l'occupation de 1940, le service des affaires étrangères était la seule autorité publique de la République de Lettonie qui continuait à exercer ses fonctions de représentation du pays sur la scène internationale. Des missions diplomatiques et consulaires de Lettonie ont poursuivi leur travail aux États-Unis, au Royaume-uni, en Argentine et en Suisse, ce qui constitue un cas sans précédent dans l'histoire de la diplomatie mondiale. Le statut de jure, toujours valable, a permis à la République de Lettonie, restaurée en 1991, d'être considérée comme l'héritière des droits de la République de Lettonie d'avant-guerre et de mettre rapidement en œuvre pleinement sa politique étrangère conformément à la pratique acceptée sur le plan international. Voilà pourquoi, le 26-Janvier est si important pour les Lettons. Cette journée commémorative n’est toutefois pas un jour férié.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 janvier 2024

Le logo de la célébration du centenaire de la reconnaissance en janvier 2021

24 janvier : les Roumains fêtent le jour de l'Unité

Il a 165 ans, le 24 janvier 1859 naissait la Roumanie de l’union de le la Moldavie et de la Valachie… Ce jour férié est de création récente (2013), cette Fête de l'union (Ziua Unirii) s’insère dans le processus d’exacerbation du nationalisme de la part d’un régime aux tendances populistes.

Le 24 janvier 1859, naissait la Roumanie fruit de l’union de la Moldavie et de la Valachie. Ce n’était encore qu’une « Petite Roumanie » qui, en 1918, sera agrandie d’autres provinces… Mais en 1859, l’union de deux principautés de langue roumaine n’était pas une évidence. Leurs anciens tuteurs, russes et ottomans, auraient préféré les garder distinctes. L'Union des Principautés (Petite Union) a eu lieu le 24 janvier 1859, par l'élection d'Alexandru Ioan Cuza comme dirigeant des deux principautés - le 5 janvier 1859 en Moldavie et le 24 janvier 1859 en Valachie. Finalement, il a bien fallu admettre leur union et la naissance d’un État, pas encore indépendant et qui prendra le nom, un peu plus tard, de Roumanie.

Ce jour férié a été créé récemment (2013), cette Fête de l'union (Ziua Unirii) s’insère dans le processus d’exacerbation du nationalisme de la part d’un régime aux tendances populistes. À Bucarest, une cérémonie est organisée au pied de la statue du prince Alexandru Ioan Cuza, située sur la colline du patriarcat roumain. Même chose dans d’autres villes du pays où une cérémonie militaire et religieuse se déroule au monument d'Alexandre Cuza sur la place Unirii. Depuis 2016, le 24 janvier est chômé dans tout le pays.

Cette année 2024, pour le 165e anniversaire de l’union, c’est à Iași et à Focșani, que se déroule l’essentiel des festivités, en présence des présidents du PSD (gauche) et du PNL (droite), Marcel Ciolacu et Nicolae Ciucă, mais en l’absence du président de la république, Klaus Iohannis, qui a choisi de rester à Bucarest et de participer à la cérémonie organisée à 12h au monument "Tombeau du Soldat inconnu" dans le parc Carol I. De son côté, le Premier ministre Marcel Ciolacu est présent à la cérémonie de décoration des drapeaux de bataille de l'état-major général des forces terrestres et de la 2e Division d'infanterie "Getica", à 12h. Quant au parti d’extrême droite AUR, il organise à Iasi une marche dédiée au 24-Janvier, sur l'itinéraire Piaţa Unirii - Palatul Culturii.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 janvier 2024

23 janvier : le jour de l’abolition de l’esclavage en Tunisie

La Tunisie est fière d’avoir été l’un des tout premiers pays au monde à avoir aboli l’esclavage, elle l’a fait le 23 janvier 1846 par un décret d’Ahmed Bey. Mais ce jour férié, créé en 2019, demeure très discret dans la Tunisie de Kaïs Saïed, dont les discours aux relents racistes envers les migrants africains, ne facilitent pas l’insertion sociale des Tunisiens descendants d’esclaves africains, toujours stigmatisés par leur couleur de peau ou leurs patronymes.

La Tunisie est fière d’avoir été l’un des tout premiers pays au monde à avoir aboli l’esclavage, elle l’a fait en 1846 soit deux ans avant la France. Seuls, Haïti, l’Argentine et le Royaume-Uni l’ont précédé. Elle est donc le premier pays arabe à avoir pris cette décision, bien avant le Maroc (1922), l’Arabie saoudite (1963) ou la Mauritanie (1981).

La commémoration, en revanche est récente et de meure discrète. C’est le 23 janvier 2019, que le président tunisien, Béji Caid Essebsi, a annoncé la création d’une Journée nationale de l'abolition de l'esclavage (اليوم الوطني لإلغاء الرق). Ce jour férié n’est pas chômé mais la célébration permet chaque année de rappeler une réalité bien occultée de la Tunisie ancienne.

Décrétée le 23 janvier 1846, par Ahmed Bey, l'abolition de l'esclavage avait toutefois été précédée par une interdiction de vente d'esclaves dès 1841 et de la décision, en 1842, que tout enfant né à Tunis, était libre.

Les esclaves, comme ceux qui ont été déportés en Amérique où aux Antilles par les Européens, provenaient principalement de la traite africaine qui arrivait en Tunisie par le Sahara. Jusqu’en 1841, la Tunisie recevait un millier d’esclaves noirs chaque année, ils étaient appelés les Abid ou les Chouchen. Il y avait aussi des esclaves berbères, les Akli, provenant des razzias entre tribus, ainsi que des esclaves européens, capturés lors de raids sur les côtes méditerranéennes ou les prises de navires marchands, c’était les Mamelouk. Ces derniers représentaient 10 à 20% des captifs selon les époques. Certains ont eu des destinées singulières. La propre mère d’Ahmed Bey, le souverain qui a aboli l’esclavage, était une esclave sarde.

En Tunisie, il en reste des stigmates et des non-dits : aujourd’hui encore des enfants naissent avec les termes atig (affranchi) ou chouchane (« esclave ») accolés à leur nom. Une véritable stigmatisation dans un pays où les Tunisiens noirs ont encore du mal à trouver leur place, surtout depuis que Kaïs Saïed, le très autoritaire président actuel, par ses discours aux relents racistes, a lancé la chasse aux immigrés africains à qui l’Europe a fermé ses portes.

Les autorités tunisiennes veulent se débarrasser des migrants africains. Mais certains profitent de leur précarité soudaine en Tunisie pour les asservir. On assiste à un retour d’une forme d’esclavage encore courante dans les pays du Golfe : des femmes migrantes subsahariennes, à qui on a confisqué le passeport, sont aujourd’hui employées comme domestiques, contre leur gré et sans salaire.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 janvier 2024

Timbre-poste émis en 2021 pour commémorer l’abolition du 23 janvier 1846

22 janvier : la Bolivie célèbre son pluralisme culturel

Ce nouveau jour férié a pour but de l’affirmer au reste du monde : la Bolivie est un État majoritairement peuplé d’Indigènes. Il a fallu pourtant attendre le 22 janvier 2006 pour qu’un Indien accède à la présidence d’une République fondée 181 ans plus tôt. Mais le mouvement à l’origine de cette révolution culturelle est en train de se déchirer…

Ce nouveau jour férié a pour but de l’affirmer au reste du monde : la Bolivie est un État majoritairement peuplé d’Indigènes. Il a fallu pourtant attendre le 22 janvier 2006 pour qu’un Indien accède à la présidence d’une République fondée 181 ans plus tôt. En 2010, la république de Bolivie est devenue l’État plurinational de Bolivie (en vertu de la constitution de janvier 2009). Depuis, pour entretenir cette révolution culturelle, chaque 22 janvier, est célébrée la Journée de l’État plurinational (Día del Estado Plurinacional).

Même si Evo Morales ne parle ni l’aymara, langue de ses origines, ni le quechua, celle de sa région d’adoption, ce jour est historique pour le pays, comme l’ensemble du continent américain. Depuis 2010, l’« État plurinational de Bolivie » est célébré en musique à La Paz, sur la place Murillo qui dès ce matin résonne du son la flute de pan et du tambour. La nouvelles constitution reconnait 37 langues (avec l’espagnol). Les 36 nations indiennes sont représentées en costume régionaux. Un discours est prononcé place des Héros, le lieux même où Morales avait débuté sa campagne électorale en 2005.

Cela dit, l’étoile d’Evo Morales a aujourd’hui bien pâli. En novembre 2019, il était contraint à la démission pour soupçon de fraude électorale lors du scrutin pour son quatrième mandat (alors que la constitutions ne prévoit que deux mandats). Son dauphin et successeur, Luis Arce, est devenu son adversaire politique. La Cour constitutionnelle a interdit à Morales de se présenter en 2025. L’ancien président mobilise ses partisans, les incitant à barrer les routes ce 22 janvier (alors que les Boliviens bénéficie d’un week-end de trois jours) pour protester contre la décision des juges.

Les Boliviens se déchirent sur l’avenir d’Evo Morales, mais l'’esprit du pluralisme cultuel bolivien demeure néanmoins. Le gouvernement bolivien célébre ce lundi, le 15e anniversaire de la promulgation de la nouvelle Constitution politique de l'État, qui a institué l'État plurinational. Les activités commémoratives débutent à 7h30 du matin par une cérémonie ancestrale de gratitude à Pachamama dans l'atrium de la Casa Grande del Pueblo, siège du gouvernement national.

À 8 heures du matin, le président Luis Arce prononce un message à la nation dans le hall de la Casa Grande del Pueblo. Plus tard, à 10 heures du matin, se tiend un rassemblement d'organisations sociales sur la Plaza Murillo de la Paz, le centre du pouvoir politique du pays.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 janvier 2024

21 janvier : Au Mexique, c’est le jour des mariachis

L’anniversaire du classement des mariachis au Patrimoine immémorial de l’humanité est l’occasion, au Mexique, d’une journée du mariachi, genre musical symbole d’un Mexique profond et traditionnel.

C’est en 2011, un 21 janvier, l’Unesco a inscrit ce genre musical au Patrimoine immatériel de l’humanité. Selon cette organisation, « le mariachi est une musique traditionnelle et un élément fondamental de la culture mexicaine à travers lequel se transmettent les valeurs, le patrimoine, l’histoire et les différentes langues indigènes ». Pour célébrer cet événement, le Mexique a créé une Journée du mariachi (Día del Mariachi) qui marque l’anniversaire de la décision de l’Unesco.

Ce jour-là, certaines des places les plus populaires du Mexique rassemblent des mariachis qui chantent et revendiquent ce genre comme symbole de l'identité du peuple mexicain. Parmi les plus connues, figure la Plaza Garibaldi, située au centre de la ville de Mexico et où, on célèbre aussi la Sainte-Cécile, chaque 22 novembre. On peut aussi citer la Plaza de mariachis de Guadalajara, le Jardín de la Unión de Guanajuato, la Plaza de Santa Cecilia de Tijuana ou encore la Plaza del mariachi de Chihuahua…

Ce genre musical s’est imposé dans le courant du XXe siècle. Au Mexique, c’est le succès du film “Allá en el rancho grande” de Jorge Negrete, sorti en 1949, pour que la musique des mariachis s’impose comme l’un des piliers de la culture mexicaine. Son origine est à chercher dans les États de Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, Guerrero, Sinaloa et Guanajuato. C’est un mélange d’éléments culturels de différents lieux et patrimoines. Le genre évolue. Aujourd’hui, la plupart des groupes actuels, les mariachis dits modernes incluent dans leur répertoire des rancheras, des valses mexicaines, des corridos et tous types de musiques régionales mexicaines mais aussi une sorte de boléro adapté (le boléro ranchero) et aussi des ballades, des cumbias ou même des adaptations de hits populaires.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 20 janvier 2024

20 janvier : Les Ukrainiens n’oublient pas la Crimée

Alors que l’URSS était moribonde. Les Criméens organisaient un référendum visant à proclamer la souveraineté retrouvée d’une République socialiste soviétique autonome de Crimée. 94% ont voté oui, c’était le 20 janvier 1991. C’est cet anniversaire qui est célébré aujourd’hui afin de contester l’occupation et l’annexion de la péninsule par la Russie depuis presque 10 ans.

Cette Journée de la République autonome de Crimée (День Автономної Республіки Крим) a été célébrée pour la première fois le 20 janvier 2015. Quelques mois auparavant, la Russie envahissait et annexait la péninsule de Crimée.

Une République socialiste soviétique autonome de Crimée avait été créée en 1921 au sein de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, sur ce qui était jadis le Khanat de Crimée. Mais Staline avait aboli cette république autonome pour rétrograder ce territoire au rang de simple oblast (région). Après la mort de Staline en 1953, le nouveau dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev a transféré cet oblast de Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Le transfert fut officialisé en février 1954.

Alors que l’URSS était moribonde. Les Criméens organisaient un référendum visant à proclamer la souveraineté retrouvée d’une République socialiste soviétique autonome de Crimée. 94% ont voté oui, c’était le 20 janvier 1991. C’est cet anniversaire qui est célébré aujourd’hui.

Le statut autonome de la Crimée a été officiellement rétabli le 12 février 1991. Le 24 août, l'Ukraine a déclaré son indépendance de l'Union soviétique, laquelle disparaissait en décembre 1991. En février 1992, la RSSA de Crimée était rebaptisée simplement République de Crimée. En juin, elle obtenait le statut de république autonome au sein de l'Ukraine. Tou ce processus institutionnel et démocratique n’apporte aucun argument à Moscou pour réclamer de rattacher la Crimée à la Russie, c’est pourtant ce qui a été fait pas la force en mars 2014.

Selon les traités internationaux en vigueur, la Crimée fait toujours partie intégrante de l'Ukraine. Cela a également été reconnu par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution de 2014. Et aujourd’hui, la Crimée continue d’être soutenu de toutes les manières au niveau international, comme le prouve le forum de la Plateforme de Crimée. En 2023, des délégations gouvernementales de 45 pays ont participé à la conférence : les États-Unis, tous les membres de l'UE, la Géorgie, la Moldavie, la Turquie, la Macédoine du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Canada et l'Islande. Parmi eux figurent neuf présidents, quatre premiers ministres, 14 chefs des affaires étrangères, ainsi que d'autres hommes politiques et ambassadeurs. C’est-à-dire tous les pays de l’UE et de l’OTAN, les pays du G7 au complet et les pays du format Normandie, à l’exception de la Fédération de Russie.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 janvier 2024

19 janvier : journée de Gaza en Iran

Leș autorités iraniennes qui ne manquent pas une occasion de conspuer Israël, les États-Unis et l’Occident en général, observent chaque 19 janvier, une Journée de Gaza en Iran. Cette année où Gaza est en train d’être totalement détruite par l’armée israélienne, la journée prend en Iran une dimension particulière qui s’inscrit dans la propagande du régime et son soutien au Hamas, aux houthis, au dictateur de Damas, au Hezbollah libanais… alors que ce matin l’Iran bombarde le Kurdistan !

Leș autorités iraniennes qui ne manquent pas une occasion de conspuer Israël, les États-Unis et l’Occident en général, observent chaque 19 janvier, une Journée de Gaza en Iran (روز غزه در ایران). Cette année où Gaza est en train d’être totalement détruite par l’armée israélienne, la journée prend en Iran, comme ailleurs, une dimension particulière qui s’inscrit dans la propagande du régime et son soutien au Hamas, aux houthis, au dictateur de Damas, au Hezbollah libanais… alors que ce matin l’Iran bombarde le Kurdistan !

Cette journée de soutien à Gaza fait référence à une autre guerre que celle d’octobre 2023. Il s’agit de l’opération Plomb Durci, lancée par Israël en réaction à des frappes du Hamas. elle a commencé le 27 décembre 2008 par des frappes aériennes, suivi d’une invasion terrestre le 2 janvier 2009. Le 11 janvier, Tsahal commençait à pénétrer dans la ville de Gaza. Mais, le 17 janvier, Israël déclarait un cessez-le-feu unilatéral qui est entré en vigueur le lendemain. Le lendemain du cessez-le-feu, l'Assemblée consultative islamique (le parlement iranien) déclarait le 19 janvier « Journée de Gaza » pour exprimer « la solidarité du peuple iranien avec les Palestiniens ».

Le Jour de Gaza est un jour de commémoration annuel observé en Iran le 29 dey du calendrier solaire hégirien, qui coïncide, en principe, avec le 19 janvier du calendrier grégorien.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 janvier 2024

18 janvier : la Journée des martyrs en Centrafrique

Chaque année, en Centrafrique on se souvient des dizaines d’écoliers tombés sous les balles de la police de l’empereur Bokassa Ier alors qu’ils protestaient contre le prix des uniformes qu’on leur imposait. C’était il y a 45 ans, ces dernières années le pays a été en proie à des violences d’une tout autre ampleur.

Alors que le pays est en proie à une vague de violence depuis plusie mois, va-t-on, comme chaque année, se souvenir des dizaines d’écoliers tombés sous les balles de la police de l’empereur Bokassa Ier alors qu’ils protestaient contre le prix des uniformes qu’on leur imposait. L’empereur s’était même rendu en prison pour bastonner personnellement ceux qui avaient échappés aux tirs. On était le 18 janvier 1979. Une Journée des martyrs a été instituée pour perpétuer leur souvenir.

Comme d’autres dirigeants africains, ce sinistre empereur était une création des autorités françaises. L’affaire, entre autre, a coûté sa réélection au président Giscard d’Estaing.

Cette journée souvenir n’a pas empêché, en 2010, le président Bozizé de réhabiliter l’empereur et de le réhabiliter dans ces droits. François Bozizéa été renversé en 2013. Depuis, le pays a sombré dans la guerre civile. La majorité du territoire est aux mains de dizaines de milices armées qui provoquent des affrontements et commettent des massacres, malgré la présence militaire française et onusienne. Les autorités de manquent pas d’organiser chaque 18 janvier des cérémonies à l’occasion de cette Journée des martyrs. Ceux-ci se sont multipliés, victimes des différentes milices, depuis quelques années.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 17 janvier 2024

17 janvier : la fête nationale minorquine

L’effigie de saint Antoine est promenée dans les rues Mahon, la capitale de la deuxième île des Baléares. C’est la fête de Minorque (Diada de Menorque). L’île célèbre sa conquête par le roi Alphonse III d'Aragon le 17 janvier 1287, une étape de la Reconquista.

L’effigie de saint Antoine est promenée dans les rues Mahon, la capitale de la deuxième île des Baléares. C’est la fête de Minorque (Diada de Menorque). L’île célèbre sa conquête par le roi Alphonse III d'Aragon le 17 janvier 1287. La date est devenue la fête locale et Antoine le Grand (dit l’Ermite), le saint patron de l’île.

Alors que Palma de Majorque avait été conquise au début du XIIIe siècle, Minorque était restée un émirat musulman gouverné par Abû 'Uthman Sa'îd ibn Hakam al Qurashi de 1234 jusqu'à sa mort en 1282 puis par son fils Abû 'Umar ibn Sa'îd de 1282 à 1287. La prise de l’île est une étape de la Reconquista.

La Diada del Poble de Menorca est une fête institutionnelle célébrée en commémoration de la fin de la Minorque musulmane, marquant ainsi le début de l'incorporation de l'île à la couronne d'Aragon.

Traditionnellement, la journée commence par la célébration de l'Eucharistie dans la Cathédrale à 11 heures du matin. Puis c’est le défilé d’Els Tres Tocs (les trois touches) qui rejoue l'arrivée d'Alphonse III à Ciudatella en janvier 1287. La procession traverse le centre historique de la ville et arrive sur la Place de Ses Palmeres, où le plus jeune conseiller reçoit le drapeau de l'ancienne Université de l'Île. L’'évêque chante le Te Deum, puis le Salve Regina et prononce la prière finale. Le soir, sur la Place de Sant Andoni, on peut assister à un concert de l'Orchestre Musical Municipal.

La fête a été instituée du temps du royaume d’Aragon, puis interdite en raison de l’intégration des Baléares au royaume d’Espagne. La diada réapparaît en 1887, pour le 600e anniversaire de la conquête de l’île, et a survécu jusqu’au début du XXe siècle. Elle réapparaît après la chute de la dictature de Franco, puis est officialisée en 1992,. La fête nationale de Minorque est largement célébrée dans toute l'île , mais ce n'est pas un jour férié dans la communauté autonome des îles Baléares.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 16 janvier 2024

16 janvier : il y a 55 ans un étudiant tchèque s'immolait par le feu

Le 16 janvier 1969, Jan Palach, un étudiant en philosophie de 20 ans s’immolait par le feu, place Venceslas à Prague. 20 ans plus tard, jour pour jour, le 16 janvier 1989, une manifestation à sa mémoire était le premier déclic de la protestation contre le régime communiste.

Le 16 janvier 1969, Jan Palach, un étudiant en philosophie de 20 ans s’immolait par le feu, place Venceslas à Prague. Cet acte de désespoir, quelques mois après l’écrasement du printemps de Prague, n’a pas eu d’effet politique immédiat. Mais 20 ans plus tard, jour pour jour, le 16 janvier 1989, une manifestation à sa mémoire était le premier déclic de la protestation contre le régime communiste, lequel allait tomber quelques mois plus tard à la faveur de la révolution de Velours.

L’immolation de Mohammed Bouazizi, en Tunisie, en décembre 2010 avait entrainé une chute plus rapide de la dictature quelques semaines à peine. Bouazizi ne connaissait probablement pas Jan Palach, en revanche on sait que ce dernier avait eu vent du geste de Thich Quang Duc, un moine bouddhiste qui s’était suicidé par le feu à Saigon, en 1963.

Déjà, en septembre 1968, Ryszard Siwiec s’était immolé à Varsovie pour protester contre la participation des unités militaires polonaises à l’occupation de la Tchécoslovaquie. Même si Jan Palach est le seul de son groupe d’étudiants à être passé à l’acte, d’autres tchécoslovaques l’imiteront comme Jan Zajíc, lycéen de Moravie du Nord, et Evžen Plocek, dirigeant syndical de la région de Vysočina.

Un mémorial est dédié à Jan Palach sur la place Venceslas à Prague. C'est le lieu d'une commémoration chaque 16 janvier. Des rassemblements se déroulent un peu partout dans le pays, et en particulier sur le lieu hautement symbolique qu’est le parvis de la Faculté de philosophie de l’Université Charles à Prague, où Jan Palach était étudiant. Une cérémonie est aussi organisée à Vsetaty, sa ville natale.

La maison familiale de Jan Palach, située à Všetaty près de la ville de Mělník en Bohême centrale, a été transformée en musée et centre éducatif, ouvrant symboliquement ses portes le 21 août 2018, soit 50 ans après le début de l’occupation de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie.

Les autorités communistes avaient accepté qu’il soit inhumé au cimetière d’Olšany, dans le quartier de Vinohrady, à Prague. La tombe devient très vite un lieu de pèlerinage. Les gens y laissaient non seulement des bougies, mais aussi des messages ou des bouquets de fleurs… Les autorités ont fait cesser cela en exhumant le corps, en incinérant et en envoyant ses cendres pour les inhumer à Všetaty. Le 25 octobre 1990, soit près d’un an après la révolution de Velours, l’urne sera officiellement rapportée au cimetière d’Olšany, en présence de l’ancien dissident devenu président, Václav Havel.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 janvier 2024

15 janvier : le Jour du souvenir des forces armées au Nigéria

Ce jour commémore de la fin de la guerre civile qui avait mis en péril l'unité du Nigeria. La célébration ne se limite pas à ce conflit. On n’oublie pas les derniers survivants de la Seconde Guerre mondiale, mais on honore aussi tous les soldats tués ces dernières années en luttant contre le terrorisme islamique ou le grand banditisme.

Longtemps le Nigeria a célébré le 11-Novembre, une commémoration héritée de la colonisation britannique. Depuis 1970, le Jour du souvenir des forces armées (Armed Forces Remembrance Day) fait référence à un conflit local et non plus à la Grande guerre en Europe. Après la victoire des forces gouvernement ales contre les troupes du Biafra le 15 janvier 1970, le 11-Novembre a été retiré du calendrier du Commonwealth des Nations et a été remplacé par le 15-Janvier en commémoration de la fin de la guerre civile nigériane qui avait mis en péril l'unité du Nigeria. La célébration ne se limite pas à ce conflit. Le gouvernement célèbre des hommes « tombés en héros ». On n’oublie pas les derniers survivants de la Seconde Guerre mondiale, mais on honore aussi tous les soldats tués ces dernières années en luttant contre le terrorisme islamique ou le grand banditisme.

Cette journée est aussi l’occasion pour les familles de formuler des revendications. Par exemple, l’association des veuves de soldats en a profité pour s’adresser à la Première Dame Oluremi Tinubu ainsi qu’aux forces armées pour réclamer, une fois de plus, une aide aux familles des victimes du crash de l’avion Hercules C130 survenu le 26 décembre 1992, il a plus de 31 ans.

Des événements ont lieu aux niveaux fédéral, étatique et local. Plus de deux mois avant le 15 janvier, le ministère de la Défense inaugure un comité national de planification composé de 25 hommes pour les préparatifs de la célébration de l'AFRD (Armed Forces Remembrance Day). Les défilés militaires impliquent souvent la participation d'une garde d'honneur de l' armée nigériane, de la marine nigériane et de l'armée de l'air nigériane. Le point culminant de tous les événements organisés est la cérémonie de dépôt de couronnes organisée par le président du Nigeria au cénotaphe national d'Eagle Square à Abuja . 36 cénotaphes fédéraux sont également des lieux où se déroulent des cérémonies spéciales de l'AFRD. Une place particulière est également accordée à la Légion nigériane, une association d'anciens combattants qui organise de nombreux événements lors de cette journée aux côtés du gouvernement.

Les forces armées Nigérianes célèbrent aussi un Jour de l’Armée, le 6 juillet qui fait référence au début de la guerre civile au Nigeria, en 1967. Quant aux Biafrais, c’est le 30 mai qu’ils commémorent leur cause et leurs morts dans la terrible guerre de 1967 à 1970.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 14 janvier 2024

14 janvier : l’illusion d’une souveraineté retrouvée au Mali

Le Mali célèbre la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, instituée en 2023 par le gouvernement putschiste du président Assimi Goïta en souvenir de la grande mobilisation du 14 janvier 2022 contre les sanctions de la CEDEAO, imposée pour non respect de la démocratie au Mali. Mais le pays a-t-il pour autant recouvré la souveraineté célébrée ce 14 janvier, où n’est-ce qu’un leurre comme le dénoncent les opposants ?

Le Mali célèbre ce dimanche, la deuxième édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, ce nouveau jour férié déclaré « chômé et payé », institué en 2023 par les autorités de la transition en souvenir de la grande mobilisation du 14 janvier 2022 contre les sanctions de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), imposées pour non respect de la démocratie au Mali. Mais le pays a-t-il pour autant recouvré la souveraineté célébrée ce 14 janvier, où n’est-ce qu’un leurre comme le dénoncent les opposants ?

Le 1er janvier 2022, le gouvernement putschiste malien du président Assimi Goïta repoussait la tenue des élections générales prévues en février, dont le maintien était exigé par la CEDEAO, et annonce la prolongation pour cinq ans de la durée de la transition. En réaction, la CEDEAO imposait des sanctions qui depuis ont été levées, même si la dictature du président Assimi Goïta est toujours en place. Celui-ci a voulu faire du 14 janvier une date symbole de la rupture avec la communauté internationale, la France en particulier, qui avait mis la place l’opération Barkhane.

Le jour férié à vocation patriotique a été maintenu mais les festivités sont réduites au minimum. La souveraineté retrouvée s’est avérée un leurre. Le gouvernement ne contrôle pas plus de 20% du territoire du Mali, le reste lui échappe totalement au profit de diverses forces et milices locales ou étrangères, russes en particulier. Bamako a rompu avec Paris pour se jeter dans les bras de Moscou, pas sûr que cela ait renforcé la souveraineté que l’on ait sensé célébrer ce 14 janvier.

Ismaël Sacko, président du Parti socialiste démocrate africain (PSDA), fait le bilan : « Notre pays a été obligé de traiter avec les mercenaires de Wagner. Quand la sécurité du pays est traitée par des mercenaires payés à coups de milliards [de francs CFA], on ne peut pas parler de souveraineté retrouvée, quand une partie de la population a faim – nous en sommes aujourd'hui à plus de cinq millions de Maliens qui n'arrivent pas à se nourrir –, on ne peut pas parler de souveraineté retrouvée ! Donc pour nous, c'est du leurre, c'est du bluff et, une fois de plus, de la propagande de la part de la junte militaire au pouvoir au Mali qui veut surfer sur un sentiment dit nationaliste pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui encore, nous avons le sentiment qu'ils n'ont pas la volonté réelle de passer le témoin à la date convenue avec l'organisation régionale de la Cédéao. » (source : RFI, 14 janvier 2023). Malheureusement dans un pays où le patriotisme obligatoire a remplacé la liberté de l’exprimer, plus personne n’est en mesure aujourd’hui de faire publiquement un tel constat, excepté les opposants réfugiés à l’étranger.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 13 janvier 2024

Mise à jour janvier 2025 : Cette année, la Journée a pour thème, « la culture, facteur de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique ». Dans son discours du 31 décembre 2024, le général Assimi Goïta avait annoncé vouloir placer l'année 2025 sous le signe de la culture.

Préparatifs de la journée du 14 janvier

13 janvier : les Suédois jettent leur arbre de Noël

En Suède et en Finlande, c’est la Saint-Knut, le jour où l’on dépouille l’arbre de Noël de ses décorations avant de le jeter par la fenêtre. Cette fête marque la fin des festivité de Noël.

En Suède et en Finlande, c’est la Saint-Knut (Knutsfest ou Knutsdans), le jour où on pille l’arbre de Noël (julgransplundring) et on se partage les friandises qui s’y trouvaient encore. Par tradition, on jetait ensuite le sapin dépouillé de toute décoration , par la fenêtre. Si on le fait encore, c’est pour l’emporter ensuite vers un cimetière de sapin mis en place par la municipalité en vue de son recyclage ou alors, on le garde dans un coin du jardin pour le brûler la nuit de Walpurgis. Chaque année, depuis le XVIIe siècle, le 13 janvier marque la fin de la période ds fêtes de Noël. Jadis les enfants courraient de maison en maison en criant ropa ut julen, annonçant que Noël était fini et mendiant quelques friandises. Au XXe siècle, la Saint-Knut est devenue une fête des enfants et des bonbons. C’est aussi le jour où les municipalités éteignent le sapin public tout en organisant une fête. Dans certaines régions, la fête est connue sous le nom de Julgransskakning (“secouer l'arbre de Noël”).

La fête était à l'origine destinée à célébrer le duc danois Canute Lavard. Au Moyen Âge, la célébration s'est déplacée vers le roi martyr Canut IV du Danemark (Knut en danois), saint patron du Danemark et des Knutsgillen (" les guildes de Knut "), une forme de sociétés commerciales médiévales. Les corporations organisaient parfois des bals.

Canute Lavard ( Knud Lavard en danois et Knut Levard en suédois) était un prince danois chevaleresque et populaire et le premier duc de Schleswig. Il a été assassiné par son cousin Magnus (qui serait plus tard couronné roi Magnus I de Suède) qui voulait usurper le trône danois. La mort de Canut a provoqué une guerre civile qui a été remportée par le fils posthume de Canut, Valdemar, qui a été couronné roi Valdemar Ier de Danemark.

Le sort de Canut et le triomphe de son fils conduisent à sa canonisation en 1170. Le jour de sa mort, le 7 janvier, devient la Saint-Knut. Comme le jour de la fête de Saint-Knut coïncidait à peu près avec l'Épiphanie célébrée le 6 janvier, les deux jours fériés se confondaient. Pour éviter une nouvelle confusion, le jour de la Saint-Knut a été déplacé au 13 janvier en 1680. Cette date serait une référence à d’ancienne fêtes vikings, dit-on.

La Saint-Knut n’est pas fêtée au Danemark, elle l’est en Suède et en Finlande, même si aujourd’hui, elle ne l’est plus avec la même ferveur qu’au milieu du XXe. Ce jour est aussi appelé « Tjugondag jul » (le vingtième jour après Noël), mais il est plus souvent désigné sous les termes « Tjugondag Knut », « Knutomasso » ou encore « Knutsdagen ».

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 janvier 2024

source : royal djurgarden

12 janvier : la journée des prisonniers politiques ukrainiens

L’anniversaire d’une purge à l’époque soviétique est célébrée depuis un demi siècle comme la Journée des prisonniers politiques ukrainiens. Cette célébration annuelle a pris une dimension particulière à partir de 2014 quand une portion du territoire ukrainien a commencé à être occupée par la Russie et qu’à nouveau des dissidents ont été emprisonnés.

Chaque 12 janvier, l'Ukraine rend hommage aux prisonniers politiques qui ont désobéi au système totalitaire soviétique et sont restés fidèles à leurs principes et idéaux. Ils ont été persécutés en raison de leurs convictions politiques et envoyés dans des prisons et des hôpitaux psychiatriques.

Le 12 janvier 1972, commençait la deuxième plus grande purge de « dissidents » en Ukraine après celle de 1965 : l'opération "Block" (Операція « Блок ») du KGB qui s’est manifestée par une vague simultanée d’arrestations et de perquisitions dans toute l’Ukraine, notamment dans la capitale, Kyiv, mais aussi à Lviv. Des membres bien connus de la résistance anti-totalitaire ont été arrêtés ce jour-là : Ivan Svitlichnyi, Yevhen Sverstyuk, Vasyl Stus, Vyacheslav Chornovil, Iryna et Ihor Kalyntsi, Leonid Plyusch, Mykola Plahotniuk... Cette liste est loin d’être exhaustive de ceux qui ont été persécutés. Près d’une centaine de personnalités ukrainiennes parmi les plus brillantes et les plus indomptables ont été emprisonnées et envoyées en exil en Mordovie, en Sibérie et au Kazakhstan. Ils ont été enfermés dans des hôpitaux psychiatriques, privés de leur emploi ou renvoyés de l'éducation. Les répressions de 1972 mettent fin au mouvement des « sixtiers », les dissidents des années 1960. La plupart des personnes arrêtées le 12 janvier 1972 ont été condamnées en vertu de l'art. 62 du Code pénal de la RSS d'Ukraine « Agitation et propagande antisoviétiques » et ont été condamnées à cinq à sept ans d'emprisonnement dans des camps à régime strict et à trois ans d'exil, mais parfois beaucoup plus comme Ivan Gel, 10 ans de régime strict et à 5 ans d'exil.

C’est en 1975 que le 12 janvier a été déclarée Journée des prisonniers politiques ukrainiens (День українських політв'язнів). Elle l’a été à l’initiative de Viacheslav Chornovil, un des dissidents ukrainiens les plus éminents de l'Union soviétique. Il était l'un des fondateurs et militants du mouvement Sixtiers en Ukraine, qui prônait la renaissance de l'Ukraine, de sa langue, de sa spiritualité et de sa souveraineté. Chornovil a été arrêté pour la première fois en 1967 pour son livre intitulé Woe from Wit , qui documentait l'emprisonnement illégal d'intellectuels ukrainiens. Il a été accusé de diffamation et condamné à trois ans d'emprisonnement. Chornovil a été libéré au bout d'un an et demi dans le cadre d'une amnistie générale.

Après sa libération, Chornovil a effectué plusieurs petits boulots et a poursuivi son militantisme. En 1970, il commence à publier un magazine clandestin intitulé Ukraine Herald . C'est ce qui lui valut d'être arrêté une deuxième fois en 1972. Cette fois, Chornovil fut condamné à six ans d'emprisonnement suivis d'un exil de trois ans.

Cette célébration annuelle a pris une dimension particulière à partir de 2014 quand une portion du territoire ukrainien a commencé à être occupée par la Russie et qu’à nouveau des dissidents ont été emprisonnés comme le cinéaste, écrivain et activiste Oleg Sentsov, Roman Sushchenko, Asan Chapukh et tant d’autres, persécutés en raison de leurs positions pro ukrainiennes.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 11 janvier 2024

La poste ukrainienne rend hommage aux dissidents emprisonnés à l’époque soviétique

Le 13 janvier 1972, le KGB informait le secrétaire du Comité central du Parti communiste d'Ukraine du début officiel de l'opération « Block ».