L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

17 mars : la Saint-Patrick, fête mondialisée

Ce n’est pas l’Irlande seule mais une communauté entière d’Irlandais de par le monde qui célèbre aujourd’hui son saint patron, affirmant haut et fort sa fierté d’être Irlandais. De Dublin à New-York, les trois maîtres mots pourraient être : bière, musique et danse ! Le caractère festif de la journée dépasse depuis quelques années la seule diaspora irlandaise…

Qui se souvient que la Saint-Patrick était une fête religieuse, une journée sans pub, mais une journée chômée en Irlande (depuis 1607) pour vénérer le saint patron de l’île ? La fête a lieu pendant le Carême, mais l’habitude a été prise de rompre le jeûne à l’occasion de la Saint-Patrick. En Irlande, c’est un jour férié officiel depuis 1903, mais ce n’est que récemment, à la toute fin du XXe siècle que la Saint-Patrick est devenue un festival de célébration et de promotion de la culture irlandaise. Le premier Saint Patrick's Festival s'est tenu le 17 mars 1996. En 1997, il devient un événement de trois jours...

Pour les Irlandais c’est l’occasion d’affirmer haut et fort ses origines, combien on est « proud to be Irish » (fiers d’être irlandais). De Dublin à New-York, les trois maîtres mots pourraient être : bière, musique et danse ! Le caractère festif de la journée dépasse depuis de nombreuses années la seule diaspora irlandaise.

La dimension festive du 17 mars n’est pas une invention irlandaise mais américaine. Les Irlandais des différents quartiers de New York avaient pris l’habitude d’organiser des fêtes locales le jour de la Saint-Patrick. En 1848, ils eurent l’idée de se rassembler pour former une parade unique dans le centre de la cité afin de monter leur nombre face aux Anglo-saxons protestants qui n’avaient que mépris pour ces réfugiés catholiques d’une île où régnait la famine. Ils ont ensuite été imités par d’autres groupes nationaux, italiens, grecs, chinois… Mais la parade de la Saint-Patrick, à New York la plus ancienne au monde, est aussi la plus grande des États-Unis, avec plus de 150 000 participants. Chaque année, près de 3 millions de personnes se répartissent sur les 2,5 km de son trajet pour assister au défilé, qui dure plus de 5 heures ! Cette parade a toujours lieu le 17 mars, sauf si c’est un dimanche. Dans ce cas, la parade a lieu la veille. Elle commence à 11h00 et se termine vers 17h00 et se déroule autour de la cathédrale Saint-Patrick sur la Fifth Avenue.

Chaque grande ville américaine a aujourd’hui sa parade de la Saint-Patrick, à Chicago, où elle a eu lieu le 15 mars, on colore même la rivière en vert pour célébrer la couleur de l’Irlande !

La toute première parade irlandaise était un défilé militaire : le 17 mars 1762, des soldats irlandais, qui servaient l’Armée anglaise, défilaient dans les rues de New York afin de célébrer leurs origines.

À Dublin, c’est trois jours de fête (15-17 mars) où se mêlent carnaval, musique à tous les coins de rue, théâtre, feux d’artifice, défilé de plus de quatre mille participants devant un million de spectateurs dit-on, sans compter des pubs ouverts nuit et jour où l’on peut déguster tout ce que l’Irlande a de meilleur en termes de boissons alcoolisées : bières et surtout la fameuse Guinness, véritable symbole national, la Beamish ou la Caffrey’s, whiskeys Bushmills ou Midleton de renommée mondiale et le nom moins célèbre irish-coffee.

Saint Patrick n’était pas irlandais mais breton du temps où la Bretagne était ce que l’on appelle aujourd’hui la Grande-Bretagne. On était à la fin du Ive siècle. À l’âge de 16 ans, ce jeune citoyen romain fut enlevé dans sa villa près de Bannaven Taberniæ, et vendu comme esclave. Pendant six ans, il travaille comme berger pour le compte d’un chef de clan irlandais. La légende veut que le jeune homme, qui n’avait pas de pratique religieuse bien définie, fût appelé par Dieu à rentrer en Bretagne, et à s’engager en religion. On lui prête aussi un séjour en Gaule lors duquel le Pape Célestin l’aurait enjoint de retourner en Irlande pour évangéliser cette île restée païenne. Patrick aurait débarqué en Irlande le 5 avril 456. Comme il avait appris la langue locale son action évangélique eut plus de succès que celle des précédents envoyés du pape sur l’île. Patrick prend le titre d’évêque et serait mort en Irlande le 17 mars 461. Le personnage a sans doute existé mais sa vie est certainement totalement légendaire, ce que l’on sait de lui, c’est que c’était un patricien, un aristocrate, un patrice, qui a donné le nom de Patrick.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 16 mars 2025

16 mars : la mémoire de Rachel Corrie, un crime à Gaza vingt ans avant le 7-Octobre

Chaque 16 mars, les défenseurs de la cause palestinienne ont une pensée pour Rachel Corrie, militante américaine morte à 23 ans à Rafah écrasée par un engin de l’armée israélienne. Vingt-et-un ans après sa mort, sa mémoire a ressurgi sur les campus américains manifestant contre la politique pro-israélienne du président Biden.

Chaque 16 mars, les défenseurs de la cause palestinienne ont une pensée pour Rachel Corrie, militante américaine morte à 23 ans à Rafah écrasée par un engin de l’armée israélienne. Après le 7-Octobre, la mémoire de Rachel a ressurgi sur les campus américains manifestant contre la politique pro-israélienne du président Biden.

Cela s’est passé en 2003, alors que l'armée israélienne opérait dans la zone de Rafah pour y créer un no man's land destiné à faciliter la construction d'un mur de séparation. Des quartiers entiers de cette ville de la bande de Gaza ont alors été démolis. À l’époque le Hamas n’était pas encore au pouvoir dans le territoire (c’est 2006 qu’il remportera les élections).

Rachel Corrie, née en 1979 à Olympia dans l’État de Washington, était une militante pacifiste américaine membre de l'International Solidarity Movement. Arrivée dans la Bande de Gaza quelques jours plus tôt, elle essayait avec d'autres membres d'ISM d'arrêter la démolition de la maison d'un médecin palestinien. Le 16 mars 2003, elle est écrasée par un bulldozer Caterpillar D9 de l'armée israélienne à proximité duquel elle manifestait. L'armée affirme que sa mort est un accident, tandis que des militants pacifistes présents sur place et des témoins palestiniens accusent l'armée israélienne de l'avoir tué délibérément. Un documentaire de la BBC confirmera la version selon laquelle le conducteur a délibérément tué la jeune américaine.

Le territoire palestinien ne vivait pas encore l’enfer qu’il subit depuis octobre 2023, la militante découvrait la situation. Dans une lettre envoyée à sa famille depuis Gaza peu avant sa mort, Corrie décrivait les souffrances des Palestiniens dont elle a été témoin : « Aucune lecture, aucune participation à des conférences, aucun visionnage de documentaires, aucun bouche-à-oreille n'auraient pu me préparer à la réalité de la situation ici », a-t-elle écrit. « On ne peut l'imaginer sans l'avoir vue. »

En 2005, les parents de Corrie ont intenté une action civile contre l’État d’israël, affirmant qu'elle avait été tuée intentionnellement ou que l’armée (qui n’était pourtant pas en guerre) avait fait preuve de négligence criminelle. Un tribunal israélien a rejeté la plainte en 2012, statuant que l’État n'était pas responsable de sa mort. Le fait que les forces israéliennes œuvraient hors du territoire israélien en toute illégalité n’a pas été pris en compte.

Le même jour, un civil palestinien, Salim Nadja, fut tué dans des circonstances similaires. Il ne fit ni la Une des journaux ni l'objet d'un film.

22 ans se sont écoulés depuis la mort de Rachel Corrie et à ce jour, depuis le mois d’octobre 2023, ce sont près de 50 000 personnes qui ont été tuées dans la bande de Gaza par les bombardements de l’armée israélienne.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 mars 2025

Une image du documentaire de la réalisatrice franco-israélienne Simone Bitton, “Rachel” (2009)

La bande-annonce du film

15 mars : Turcs et Arméniens, deux mémoires antagonistes

Chaque année, le 15 mars, resurgit le souvenir de l’assassinat, en 1921, dans une rue de Berlin, de Talat Pacha par un jeune Arménien nommé Soghomon Tehlirian…

Chaque année, le 15 mars, resurgit le souvenir de l’assassinat, en 1921, dans une rue de Berlin, de Mehmet Talaat Pacha par un jeune Arménien nommé Soghomon Tehlirian. Lors de son procès ce dernier a décrit comment une partie de sa famille a été massacrée en 1915 et a déclaré qu'il avait tué Talaat Pacha pour se venger. Sa victime n’était autre que le ministre de l’Intérieur du gouvernement ottoman, principal organisateur du génocide arménien à qui est attribué l'ordre de « tuer tous les hommes, femmes et enfants arméniens sans exception ». Le procès fut l’occasion, pour la communauté internationale, de se pencher sur l'impunité des responsables du génocide et Tehlirian fut finalement acquitté.

Soghomon Tehlirian qui a terminé sa vie en Californie est célébré comme un héros par les Arméniens qui lui ont dressé de nombreuses statues, dont une à Erevan où il est représenté un pied sur la tête de Talal Pacha, ce qui a beaucoup fâché les Turcs. L’une des dernières en date, a été inaugurée l’an dernier, le 15 mars 2024, à l’occasion du 103e anniversaire de l’exécution, à La Penne-sur-Huveaune, une banlieue de Marseille où la communauté arménienne est très active.

Quant à Mehmet Talaat Pacha, il avait été promu Grand Vizir en 1917. Mais après défaite de l’Empire ottoman, lui et quelques autres amis s'échappèrent du pays à bord d'un sous-marin allemand le 1er novembre 1918. Il a changé d'identité et s’est installé à Berlin où il a fini par être retrouvé et exécuté dans le cadre de l’opération Némésis. Sous Atatürk, il a été quelque peu oublié, mais en 1943, l’Allemagne nazie a autorisé le transfert de sa dépouille en Turquie. Son corps, retiré de sa sépulture, enveloppé d'un drapeau et entouré de fleurs, fut transporté à Istanbul dans un wagon spécial. Talaat Pacha a été réinhumé au cimetière des martyrs d' Abide-i Hürriyet, situé à Şişli (un ancien quartier arménien d’Istanbul). Erdogan fait fleurir sa tombe régulièrement et a largement contribué à sa promotion au statut de héros national. Talaat Pacha est perçu aujourd’hui par les nationalistes comme le précurseur de la Turquie moderne, éclipsant ainsi la figure de Mustapha Kemal. L’idéologie fondamentaliste du parti de la Justice et du développement (AKP) turc et son leader autoritaire, Recep Tayyip Erdoğan sont les véritables héritiers de l’œuvre politique de Talaat Pacha dont il convient aujourd’hui de lisser la mémoire.

C’est dans ce but qu’a été fondé en 2005, le Comité Talaat Pacha (Talat Paşa Komites), organisation nationaliste turque visant à s'opposer à la reconnaissance du génocide arménien, créée sous la direction de Rauf Denktaş, premier président de la République turque (non reconnue) de Chypre du Nord. Ce comité travaille à imposer la négation du génocide arménien, tout en rendant hommage à Talaat.

Un des principaux boulevards d'Ankara, un grand boulevard d’Izmir et une avenue d'Edirne, l'ex-Andrinople, portent le nom Talaat Pacha. C'est par cette dernière avenue que l'on entre en Turquie à partir de la Bulgarie et de l'Union européenne.

En 2017, le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin inaugurait un square Soghomon Tehlirian. Il existe des rues, boulevards et places honorant ce « héros de la résistance arménienne ».

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 mars 2025

14 mars : c’est Holi, la fête des couleurs en Inde

Visages bariolés, vêtements trempés et couverts de multiples couleurs, une foule joyeuse, une ambiance populaire, depuis hier, c’est Holi, la fête des couleurs en Inde. Durant toute la journée, les participants, généralement habillés de blanc, vont s’asperger de poudres de couleurs…

Visages bariolés, vêtements trempés et couverts de multiples couleurs, une foule joyeuse, une ambiance populaire, depuis hier, c’est Holi ( होली ), la fête des couleurs en Inde. Durant toute la journée, les participants, généralement habillés de blanc, vont s’asperger de poudres de couleurs, d’eau parfumée sans omettre de prononcer l’excuse d’usage « Ne soyez pas fâché, c’est Holi ! ». Nul n’est épargné dans ce simulacre de bataille où l’on prend un vrai plaisir à s’affronter, sans tenir compte de l’origine ou de la caste de l’autre et dans la bonne humeur toujours ! On dit que c’est une occasion rêvée pour régler des conflits sans violence, à l’image de ce qui se faisait , par le passé, dans les carnavals en Occident.

Certains accordent à cette coutume un rôle prophylactique, beaucoup de pigments issus de plantes ayant des vertus médicinales, reconnues et prescrites par la médecine ayurvédique. Mais à l’origine, Holi est d’abord une fête qui célébrait la fertilité et une dernière occasion de se détendre avant la période des grands travaux agricoles. La coutume voulait aussi que l’on nettoie les maisons et qu’on les débarrasse de tout parasite. Différentes légendes se rattachent à cette fête.

En Inde, mais aussi au Bangladesh, au Pakistan, au Népal et dans beaucoup de communautés hindoues à l’étranger, notamment au Royaume-Uni, Holi est célébrée moins comme une fête religieuse (pas de rituel sacré à proprement parler) que comme un moment de liesse et de fraternité populaire, toutes castes confondues !

Les prochaines dates : 4 mars 2026, 22 mars 2027, 11 mars 2028…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 mars 2025

14 mars : la journée de la langue estonienne

L’Estonie célèbre sa langue maternelle et son grand poète Kristijan Jaak Peterson. Une occasion pour le pays de s’inquiéter qu’une partie de sa population accrochée à la langue russe soit ainsi exposée à la propagande du Kremlin.

Le 14 mars, en Estonie, est la Journée de la langue maternelle (emakeelepäev). Les Estoniens célèbrent en même temps leur grand poète Kristijan Jaak Peterson, né le 14 mars 1801.

Dans un pays où un tiers de la population est russophone, cette journée est très importante car une partie des descendants des populations installées à l’époque de l’occupation soviétique n’ont jamais fait l’effort d’apprendre l’estonien. La ville de Narva située sur la frontière avec la Russie, vit intégralement en langue russe, ses habitants abreuvés de propagande du Kremlin, a tendance, pour une bonne part d’entre eux, à adopter les points de vue de Moscou, en ce qui concerne la guerre que Poutine a lancé contre l’Ukraine. Jusque-là, l’Estonie déplorait un problème d’intégration des occupants soviétiques. Aujourd’hui, ce tropisme russe d’une partie de ses habitants fait craindre pour la sécurité de l’Estonie. Certains évoquent le risque de formation d’une cinquième colonne en cas d’agression russe de l’Estonie.

Sur les 1,3 million d’habitants de l’Estonie, les russophones représentent 31 % de la population. Cela englobe les ressortissants russes, biélorusses, ukrainiens, les Estoniens avec des racines russes, ainsi que les apatrides. Une partie d’entre eux ne parle que le russe. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, leur loyauté est mise en doute, et ils sont de plus en plus souvent considérés comme un risque pour la sécurité nationale.

Les autorités estoniennes n’ont pris que récemment conscience du danger, ont décidé d’imposer la scolarisation en langue estonienne d’ici 2030 en commençant par la maternelle, le CP et le CM1 à partir de la rentrée 2024. Cela concerne un quart des écoliers estoniens, ceux qui jusque-là ne parlaient que le russe à la maison comme à l’école.

Cette Journée de la langue maternelle a été célébrée officieusement dès 1995 et plus largement depuis 1996. Cependant, la reconnaissance officielle n’a pas été obtenue du Riigikogu (le Parlement) qu’en 1999 pour en faire une fête nationale.

Kristijan Jaak Peterson est considéré comme le fondateur de la poésie estonienne moderne bien qu’il soit mort de la tuberculose à l'âge de 21 ans. Aucun de ses poèmes ne fut publié de son vivant. Ce n’est qu’un siècle après sa mort que son œuvre poétique en estonien fut rassemblée en deux minces recueils et finalement publiée. Étudiant à l’université de Tartu où les cours étaient dispensés en allemand, il est le premier à revendiquer sa culture estonienne, contribuant ainsi au Réveil national estonien (Ärkamisaeg).

Depuis 2004, la finale du concours de chant préscolaire « Le beau son de la langue estonienne » se déroule chaque 14 mars au Jardin d'hiver d'Estonie à Tallinn.

Depuis 2006, le ministère estonien de l'Éducation et de la Recherche décerne, le 14 mars, le prix de l'acte linguistique de l'année à l'acte qui a apporté le plus de bénéfices à la langue estonienne au cours de l'année précédente.

Enfin, depuis 2008, Vikerraadio héberge des récitations électroniques. • Initialement prévu comme un projet unique, l'événement a lieu pour la 18e fois ce 14 mars 2025. La récitation électronique de Vikerraadio est devenue une tradition et l'un des événements les plus attendus de la Journée de la langue maternelle. Le texte de cette année s’inspire de l’Année du Livre.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 13 mars 2025

13 mars : l’anniversaire de l’élection du pape François

Jorge Mario Bergoglio a été élu pape le 13 mars 2013 sous le nom de François. On fête donc aujourd’hui le 12e anniversaire du pontificat. Mais, C’est depuis l'hôpital Gemelli de Rome, où il suit depuis près d'un mois un traitement pour une pneumonie bilatérale, que François fête cet anniversaire.

Parmi toutes les fêtes célébrées par le Vatican, deux ne sont pas religieuses : l’anniversaire des accords de Latran et celui de l’élection du pape, cette dernière varie en fonction du pape.

Jorge Mario Bergoglio a été élu pape le 13 mars 2013 sous le nom de François. On fête donc aujourd’hui le 12e anniversaire du pontificat (dodicesimo anniversario di pontificato). François est le successeur de Benoît XVI qui venait de démissionner en raison de son grand âge. Certes, François est aujourd’hui bien plus âgé encore et c’est depuis l'hôpital Gemelli de Rome, où il suit depuis un mois un traitement pour une pneumonie bilatérale, qu’il fête cet anniversaire. Jorge Mario Bergoglio, est fragile mais tenace, il n’est « jamais tombé » (pour emprunter une expression dont il est coutumier) mais s’est toujours s’est relevé après chaque difficulté physique, récupérant force et voix, voyageant, rencontrant, recevant, se déplaçant - même en fauteuil roulant - dans les paroisses de Rome et les diocèses lointains ou s'envolant vers l'autre l'hémisphère sud. Toutefois, sera-t-il en mesure de se rendre en Turquie le mois prochain pour célébrer le 1700e anniversaire du concile de Nicée, comme cela a été évoqué ?

À l'occasion du 12e anniversaire de l'élection du pape François au trône pontifical, le recteur de l'Université pontificale de la Sainte-Croix, Fernando Puig, célèbre une messe à 12h45 dans la basilique de Sant'Apollinar.

Dans l’église Santa Maria Addolorata de Rome, il y a une chapelle avec la statue de la Vierge de Notre-Dame de Luján, patronne de l'Argentine, très vénérée également par le pape François et tous les Argentins et nombreux sont ceux qui s'arrêtent devant cette statue pour prier et aussi laisser quelques phrases de vœux destinées à François dans le cahier approprié. À Rome et dans le Latium, il y a plus de 1 500 Argentins, tandis que près d’un million d’Italiens vivent en Argentine, d’où est originaire François, c’est même le premier pays étranger avec le plus grand nombre de citoyens italiens.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 mars 2025

12 mars : le printemps s'annonce ici et là

Dans plusieurs pays d’Europe ont lieu des festivités liées à l’arrivée du printemps. Le 12 mars correspondait autrefois au 21 mars du calendrier julien, ce jour était connu comme la Saint-Grégoire.

Des festivités liées à l’arrivée du printemps ont lieu le 12 mars dans plusieurs pays d’Europe. Le 12 mars correspondait autrefois au 21 mars du calendrier julien, ce jour était connu comme la Saint-Grégoire. En 1969, le Vatican a déplacé ce saint au 3 septembre mais dans certains pays la journée est restée comme le « Jour de Grégoire ».

En Slovénie, Gregorjevo est la journée des amoureux, l’équivalent de la Saint-Valentin ailleurs. Les oiseaux ne sont-ils pas censés nicher dès le premier jour du printemps ? Le 12 mars, il est coutume de faire flotter sur les rivières des bateaux en papier en forme maison, appelés gregorčki et chargé d’un mot d’amour. Les enfants font des concours de la plus belle maison flottante. Le soir, on la fera flotter avec une bougie allumée pour la regarder s’éloigner au fil de l’eau. Les jours rallongent, on n’a plus besoin de l’éclairage artificiel.

En Lettonie, en ce Jour de Grégoire (Gregora diena), on guette le renard ; s’il sort de son hibernation, c’est que le printemps est imminent. Sinon, l’hiver durera encore 2 semaines. Une coutume qui rappelle le Jour de la marmotte observée par les Canadiens le 2 février.

Quant aux îles Féroée, elles célèbrent aujourd’hui leur oiseau national, l’huitrier-pie, appelé localement le tjaldur, qui rentre de son lieu d’hivernage. Une fête est organisée dans la capitale chaque 12 mars.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 11 mars 2020

Vol de tjaldur aux îles Féroé

11 mars : le jour où la Lituanie a quitté l’URSS

Il y a 35 ans, la Lituanie parvenait à restaurer son indépendance en proclamant l’émancipation du pays à l’égard de la Russie. Le 11 mars est chaque année un jour férié. Depuis 2022, cette commémoration qui se veut festive se déroule dans une ambiance de grande tension internationale.

Le Jour de la restauration de l'indépendance de la Lituanie (Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena), jour férié et jour de fête en Lituanie, est vécu depuis 2022 dans une ambiance de grande tension internationale. Le pays est, en effet, une prochaine victime possible de l’expansionnisme russe, compte tenu de sa situation entre la Biélorussie et l’enclave de Kaliningrad.

À Vilnius, la journée débute par une cérémonie sur la place de l’Indépendance (Nepriklausomybės aikštė), à proximité du Seimas (parlement lituanien) avec un discours du président Gitanas Nausėda et, à 12h., la levée des drapeaux des trois États baltes, car tous ont connu le même processus et la solidarité a toujours été de mise face à Moscou. Le 11 mars 1990, en proclamant son indépendance la Lituanie avait été la première de tout le bloc soviétique à faire. Elle montra la voie aux autres républiques soviétiques, provoquant ainsi la disparition de l’URSS en décembre 1991. L’URSS avait riposté avec un long blocus énergétique et économique.

La célébration se poursuit avec un défilé militaire. Même si le pays, face au danger russe a toujours supplié l’OTAN de renforcer sa présence en Lituanie – ce qui a finalement été fait ces deux dernières années –, il s’agit aussi de monter que le pays est mobilisé pour défendre son indépendance. Sur le plan symbolique, l’habitude a été prise chaque 11 mars de déployer un immense drapeau, long de 400 mètres, le long de l’avenue Gedimino, entre le Seimas et la place de la cathédrale. Les habitants de la ville marchent à ses côtés.

L’indépendance qui fut restaurée en 1990 avait été perdue le 14 juin 1940 par l’occupation du pays par les troupes soviétiques conformément au pacte Molotov-Ribbentrop (23 août 1939) qui partageait la région entre l’Allemagne nazie et l’URSS. En 1989, déjà les Lituaniens avaient annoncé leur intention de restaurer la république fondée en 1918 (le 16 février) et déclaré que l'adhésion de la Lituanie à l'URSS avait eue lieu illégalement et n'avait donc aucune valeur juridique. Le 24 février 1990, des élections ont eu lieu dans un contexte démocratique inédit. Le nouveau soviet de la république, réuni pendant trois jours, a fini, le 11 mars à 22h44, par proclamer l’indépendance de l’État de Lituanie avec 124 voix pour, 6 abstentions et aucune voix contre. Dans les semaines qui suivent, Moscou impose un blocus économique au pays. Pour intimider le pays l’armée russe est intervenue début janvier 1991. Le 13 janvier 1991, la foule se précipite pour défendre pacifiquement la tour de la télévision de Vilnius. L’agression armée de Moscou se limitera à 14 morts. Après cette journée sanglante, le président de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev, lauréat du prix Nobel de la paix 1990, laissera la Lituanie s’émanciper. Le 9 février 1991, les Lituaniens votent à 90 % pour l'indépendance. Le 6 septembre 1991, l'URSS reconnaît finalement l'indépendance de la Lituanie. Le retrait total des troupes russes ne sera achevé que le 31 août 1993.

La journée du 11 mars (kovo 11) est célébrée depuis 1991, mais ce n’est un jour férié et chômée que depuis 1996. Deux jours plus tôt, le 9 mars, c’était la cérémonie de remise des prix de la culture et de l'art du gouvernement. Ensuite, le 10 mars, des fleurs ont été déposées sur les tombes des signataires de l'Acte d'indépendance de la Lituanie. La journée du 11 mars débute à 9 heures par un dépôt de gerbe au monument du 11 mars "Žinios" sur la place de l'Indépendance à Vilnius. À 10h : commémoration dédiée au jour de la restauration de l'indépendance de la Lituanie et cérémonie de remise de la bourse de l'indépendance de l'État dans la salle de l'acte du 11 mars. Diffusion en direct via LRT, et en live sur le site Web du Seimas,ainsi que sur Facebook et YouTube. À 12h : cérémonie de lever du drapeau des trois États baltes sur la place de l'Indépendance. La garde d'honneur de l'armée lituanienne y participe. À 12h30 : marche de la garde d'honneur de l'armée lituanienne et de l'orchestre de l'armée lituanienne sur l'avenue Gediminas, de la place de l'Indépendance à la place de la cathédrale. À 12h40 : début de la marche "Route vers la restauration de l'indépendance" sur l'avenue Gediminas avec les drapeaux de la Lituanie et de l'Ukraine. À 13h : messe en la basilique archicathédrale Saint-Stanislas et Saint-Ladislas de Vilnius. À 14h30 : cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres de l'Union des tirailleurs lituaniens sur la place de l'Indépendance. Le programme des événements festifs à Vilnius culmine avec le concert du 35e anniversaire « Only Free Do We Grow Up Big » ouvert au public. L'événement commence à 18h30. Place de la Cathédrale.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 mars 2025

La séance du 11 mars 1990 au Soviet suprême de Lituanie

Au centre : Vytautas Landsbergis, le premier président de la Lituanie post-soviétique

10 mars : la Journée du Lutsango au royaume d’Eswatini

Supervisée par la monarchie, la Journée du Lutsango marque le début de la saison du marula, un fruit dont on extrait une huile utilisée en cuisine et en cosmétique, qui a une importance socio-économique considérable en Eswatini.

Ce lundi 10 mars est un nouveau jour férié en Eswatini, institué en février 2025 par le roi Mswati III : c’est la Journée du Lutsango, placée le lundi qui suit la cérémonie annuelle de Buganu, laquelle se déroule à la résidence royale de Hlane et marque le début de la saison des fruits du marula. Ce fruit dont on extrait une huile utilisée en cuisine et en cosmétique, a une importance socio-économique considérable en Eswatini car il est une importante source de revenus pour les femmes rurales pauvres. Jour férié a été instauré en l'honneur du régiment Lutsango, responsable de la fabrication d’une bière locale prisée et connue sous le nom de buganu.

Les femmes qui participent à la cérémonie du Buganu et exécutent la danse Lutsango sont connues sous le nom de Lutsango Regiment. Le mot lutsango signifie littéralement « une haie » servant à clôturer une propriété. Le Lutsango Regiment participe à des cérémonies traditionnelles et à des événements nationaux tout au long de l'année et joue un rôle important dans la préservation du patrimoine de l'Eswatini. La danse des roseaux de Lutsango qui se déroule ce jour, est une cérémonie traditionnelle annuelle en Eswatini au cours de laquelle des femmes adultes mariées et célibataires coupent des roseaux en hommage au Ngwenyama (roi) et à la Ndlovukati (reine mère).

La Journée du Lutsango est également célébrée en mémoire du défunt roi Sobhuza II, père de Mswati III, le premier roi du Swaziland indépendant (aujourd’hui appelé Eswatini). Son anniversaire, le 22 juillet, était un jour férié jusqu’en 2024, il a été remplacé par cette Journée du Lutsango dont la date sera variable, mais toujours fin février ou début mars.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 mars 2025

Des milliers de femmes Lutsango arrivent à la résidence royale de Buhleni pour la cérémonie annuelle de Buganu et remettent des cadeaux à la reine mère Ntombi Tfwala (photo : Gouvernement d’Eswatini)

9 mars : les Luxembourgeois célèbrent la fin de l’hiver

Ce soir-là (ou la veille au soir, cel dépend des localités), on allume d'immenses bûchers dont la mission est de chasser l'hiver. Au XXe siècle, la coutume tendait à disparaître, mais elle a été relancée depuis une trentaine d’années pour devenir un élément identitaire du Luxembourg.

Ce dimanche, le premier du Carême, est appelé le Dimanche des brandons (Buergbrennen). Ce soir-là au Luxembourg, ou la veille au soir (cela dépend des localités), on allume d'immenses bûchers dont la mission est de chasser l'hiver. Leur forme peut varier – parfois il s'agit d'un petit château (buerg), mais pour la plupart ils ont la forme d'un bûcher géant avec une croix au milieu.

Le feu de la Buerg (le mot vient du latin comburere qui signifie brûler) est alimenté par un assemblage de bois, foin et autres matériaux inflammables. Il est censé mettre un terme à la froide saison et souhaiter la bienvenue au printemps. Buergbrennen est aujourd’hui accompagné d’une fête de quartier proposant aux spectateurs boissons chaudes et grillades. La mise à feu de la Buerg est généralement précédée d'un cortège aux flambeaux, le Fakelzuch.

Cette fête est très ancienne et elle était jadis réservée exclusivement aux hommes. On fait remonter la coutume des bûchers aux célébrations du Nouvel an dans la Rome antique qui avait lieu le 1er mars. Mais, cette pratique semble plus ancienne encore, héritière de cultes païens de sortie de l’hiver que l’on célèbre à différentes dates en ce début d’année. Au XXe siècle, la coutume de Buergbrennen tendait à disparaître, elle a été relancée depuis une trentaine d’années pour devenir aujourd’hui un élément identitaire du Luxembourg alors que dans la région, en Moselle (la fête des brandons), en Wallonie (le dimanche des Bures), dans l’Eifel, en Souabe-alémanique (Hüttenbrennen ou Funkenfeuer) et même en Suisse, elle est tombée en désuétude.

Au Luxembourg, presque tous les villages, petits ou grands, organisent leur propre grand feu. Dans certaines localités, comme la ville de Dudelange, une procession aux flambeaux est organisée le samedi soir.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 mars 2025

8 mars : le peuple Balkar se souvient de sa déportation par Staline

Les Balkars, peuple turcique du nord du Caucase, ont été déportés sur ordre de Staline après avoir été occupés par les Allemands en 1942-43. Chaque 8 mars ils commémorent leur exil forcé.

Les Balkars, peuple turcique, vivent dans le nord du Caucase, une région qui a été colonisée par la Russie au XIXe siècle. Avec la formation de l’URSS, ils se sont retrouvés dotés d’une région, soi-disant autonome, appelée Kabardino-Balkarie, puis en 1936 d’une république soviétique « autonome » du même nom.

Leurs malheurs se sont aggravés avec la Seconde Guerre mondiale. Leur république a été occupée par les Allemands en 1942. Certains y ont vu l’espoir d’une libération du joug russe. Après que l’Armée rouge a réoccupé la région, les Balkars, ainsi que d’autres peuples de la région, comme les Tatars de Crimée, ont été désignés comme traîtres par Staline et Lavrentiy Beria a ordonné leur déportation vers l’Asie centrale ou la Sibérie. Celle des Balkars a eu lieu brutalement le 8 mars 1944. Ils n’ont eu que deux heures pour faire leurs bagages. Leur territoire fut alors rebaptisé RSSA de Kabardie. Le 28 mars 1957, la population balkare fut autorisée à réintégrer sa région d'origine, dont le nom de Kabardino-Balkarie fut dès lors rétabli. Mais environ le quart d’entre eux, morts en déportation, ne sont pas revenus.

En 1989, l’URSS reconnaît enfin l’illégalité de leur déportation, leur collaboration avec les nazis n’ayant pas été établie. En 1991, une journée de commémoration est instaurée : la Journée à la mémoire des victimes du stalinisme et de la déportation des Balkars (Balkar Xalkının Sürgün Qurbanları Üçün Anı Günü). Le Conseil des anciens du peuple Balkars organise chaque 8 mars un programme de commémoration devant le monument de l'exil dans la capitale Naltchik. Dans les mosquées on prie pour les âmes des victimes décédées pendant l'exil. Cette commémoration s’est faite plus discrète ces dernières années car les Balkars vivent toujours sous la colonisation russe et Staline a été pleinement réhabilité par Poutine. Il n’est plus question en Russie, aujourd’hui, d’évoquer les déportations, persécutions et le goulag. Il est encore moins question de lutte anticoloniale depuis que Poutine a calmé les ardeurs indépendantiste tchétchène, peuple voisin, au prix de 300 000 morts.

En 1943 ou 1944, les Tchétchènes, les Ingouches, les Karatchaïs, les Tatars de Crimée, les Meskhètes et les Kalmouks ont subi le même sort que les Balkars, sous le même prétexte. Chacun cultive cette mémoire à une date différente.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 7 mars 2025

7 mars : il y a 60 ans, le Bloody Sunday de Selma, en Alabama

Il y a 60 ans, à Selma, en Alabama, une marche de Noirs américains réclamant le droit de voter était violemment réprimée par la police. On déplora 60 blessés dont certains très graves. C'était le 7 mars 1965. #marchedeselma

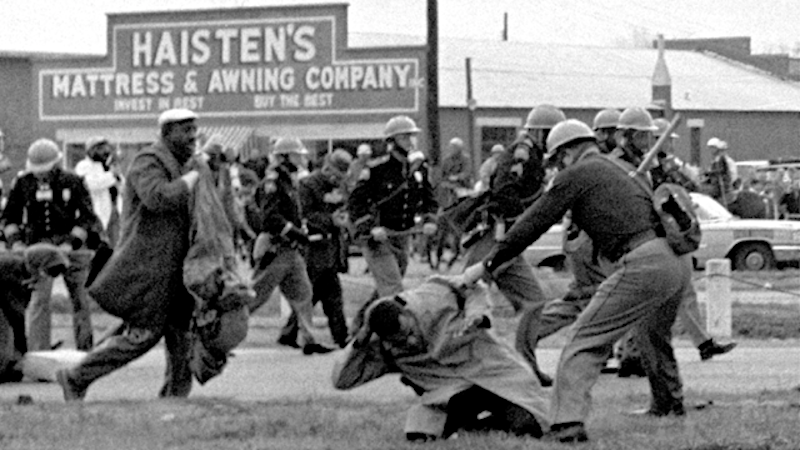

On commémore ce dimanche à Selma, en Alabama, une marche violemment réprimée par la police le 7 mars 1965. Ils étaient 600 marcheurs noirs à réclamer le droit de voter, mais ils ne dépasseront pas le pont de Edmund Pettis. La police locale fonce sur les manifestants et à coups de matraques et de gaz lacrymogènes repousse les marcheurs vers Selma. Il y aura 60 blessés dont certains très graves. Ce dimanche restera en mémoire comme le Bloody Sunday of Selma. La violence policière montrée par la télévision dans tout le pays provoque une grande indignation.

Le Civil Rights Act de 1964 mettait théoriquement fin aux actes de ségrégation à l'encontre du peuple noir. En théorie seulement car dans les États du Sud, les autorités locales et le Ku Klux Klan faisaient régner un quasi-apartheid. Ainsi en Alabama, le gouverneur George Wallace, ségrégationiste notoire, parvenait à bloquer l'inscription des Noirs sur les listes électorales. Sur 15 000 d’entre eux, 300 seulement avaient pu s'inscrire.

Déjà, le 18 février 1965, une marche de protestation avait été violemment réprimée par la police dans la ville de Marion, un manifestant avait été tué. Martin Luther King, prix Nobel de la paix en 1964, prend la tête du mouvement de protestation et appelle à une marche le 7 mars suivant. Celle-ci devait conduire les manifestants de Selma à Montgomery, siège du gouvernement local. La police lui barrera violemment la route.

Une nouvelle marche, le 25 mars 1965, atteindra Montgomery sans entrave cette fois-ci avec Martin Luther King à sa tête. Les manifestants sont au nombre de 50 000. Noirs et Blancs accueilleront les marcheurs et écouteront le pasteur King.

Sur l’injonction du président Johnson, le congrès américain adoptera finalement le Voting Rights Act, qui entérine définitivement le droit de vote pour les Noirs, en août 1965. Après des décennies de violences pour empêcher les Noirs de voter, États-Unis devenaient enfin une démocratie.

Chaque année, autour du 7 mars, une marche est organisée pour commémorer cet épisode de la lutte des Noirs (African American) pour leurs droits. Cette année, c’est le 60th Anniversary of Selma to Montgomery (nom officiel). Des bus sont spécialement affrétés depuis les villes voisines pour célébrer l’évènement du 7 au 9 mars 2025.

La commémoration se déroule du 7 au 9 mars 2025 à Selma et à Montgomery, en Alabama.

Le vendredi 7 mars, le Women's Legal Symposium réunira des professionnels du droit et des universitaires pour une discussion sur la démocratie et la justice. Au cours de cet événement, Salute Selma présentera les Legal Guardian of Democracy Awards, récompensant des pionniers tels que le juge Myron Thompson, la juge Elizabeth French, la juge Vernetta Perkins Walker, la juge UW Clemons (retraitée), la juge Vanzetta Penn McPherson (retraitée), la juge Delores Boyd (retraitée), la juge Leah Ward Sears (retraitée), le juge Arnette Hubbard (retraitée), l'avocat Fred Gray et l'avocate Ernestine Sapp. Un hommage posthume honorera l'avocat Arthur Shores, l'avocat JL Chestnut et l'avocat Michael Figures pour leurs contributions durables à la lutte pour les droits civiques.

Vendredi marquera également le lancement du Sommet éducatif HBCU à l'Université de Selma, où l'accent sera mis sur les lycéens et leur rôle dans la construction de l'avenir de la démocratie. Cette session spéciale mettra en vedette l'activiste viral YelloPain, qui engagera les étudiants dans une conversation sur l'importance de l'engagement civique. Ce soir-là, l'Université d'État de l'Alabama organisera la réception de bienvenue du week-end au Nest, réunissant les participants, les dirigeants et les sympathisants.

Le samedi 8 mars, le sommet éducatif des HBCU se poursuivra avec la table ronde des présidents des HBCU et la table ronde sur l'agenda législatif des Noirs à l'université d'État de l'Alabama. La journée comprendra des tables rondes avec des leaders des droits civiques, des dialogues politiques sur les questions touchant les communautés noires et des opportunités d'activisme étudiant et communautaire. La soirée se terminera avec le sénateur Robert Stewart et la quatrième soirée annuelle Homegrown de 100 Black Men, un événement dédié à la promotion du leadership et à la célébration de l'excellence au sein de la communauté noire.

Le dimanche 9 mars, le week-end culminera avec le Salute Selma Gospel and R&B Explosion au Selma Memorial Stadium 108 Dallas Avenue Selma, AL de 8h00 à 13h00, avec des artistes lauréats et nominés aux Grammy Awards, dont CeeLo Green, Bishop William Murphy et Asher HaVon, vainqueur de la saison 25 de The Voice sur NBC. L'événement comprendra des food trucks, des vendeurs et des leaders nationaux, dont les Divine 9, The Links, The Boule, Jack and Jill et 100 Black Men. Les food trucks et les vendeurs sont les bienvenus, visitez https://www.saluteselma.com/vendor-application-selma

Après la célébration, les participants se joindront à la reconstitution historique du 60e pont traversant le pont Edmund Pettus, rendant hommage aux marcheurs de 1965 et réaffirmant l’engagement collectif en faveur de la justice, du droit de vote et de la démocratie.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 7 mars 2025

Les violences du 7 mars 1965 filmées par la télévision

Le 25 mars 1965, au centre, Martin Luther King ; à gauche, Ralph David Abernathy et Jesse Douglas ; à droite, James Forman et John Lewis

6 mars : la Journée européenne des Justes

La Journée européenne des Justes a été instituée par le Parlement européen pour rendre hommage à tous ceux qui ont sauvé des vies lors de la Shoah mais aussi lors de tous les génocides et crimes contre l'humanité (en Arménie, en Bosnie, au Cambodge, au Rwanda, en Tchétchénie, au Soudan, à Gaza… la liste n’est pas exhaustive), perpétrés au cours des XXe et XXIe siècles.

Le concept de Juste parmi les Nations a été introduit par Yad Vashem, le mémorial officiel d'Israël en mémoire des victimes de la Shoah. À l'origine, il faisait référence aux non-juifs qui sauvèrent des juifs de la Shoah, au péril de leur vie.

Moshe Bejski (1921-2007) un rescapé de la Shoah grâce à Oskar Schindler, qui fut juge de la Cour suprême d'Israël et président de la Commission des Justes, a élargi ce concept à tous les cas de génocide et à toutes les formes de totalitarisme. C’est aussi pour lui rendre hommage que la Journée européenne des Justes (European Day of the Righteous), instituée par le Parlement européen en 2012 a été placée le 6 mars, date anniversaire de sa mort en 2007.

Rappelant l'importance morale que revêt le Jardin des Justes du mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, fondé par Moshe Beisky afin de rendre hommage aux personnes qui avaient apporté leur aide à des juifs pendant la Shoah, cette journée du 6 mars a été instituée à la mémoire de tous ceux qui ont sauvé des vies lors de tous les génocides et crimes contre l'humanité (en Arménie, en Bosnie, au Cambodge, au Rwanda, en Tchétchénie, au Soudan, à Gaza… la liste n’est pas exhaustive), perpétrés au cours des XXe et XXIe siècles.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 5 mars 2025

Comme élément graphique des initiatives du 6 mars, un arbre a été créé, formé des mots-clés (en anglais) de la journée européenne des Justes.

5 mars : le Mercredi des cendres des catholiques

Pour les catholiques, le Mercredi des cendres est un jour de pénitence qui marque l’entrée dans le Carême et dans le cycle pascal. Hier, c’était Mardi gras.

Voilà une fête chrétienne typiquement catholique que ni les orthodoxes ni les protestants, à l’exception de certains luthériens, n’observent. Pour les catholiques, le Mercredi des cendres est un jour de pénitence qui marque l’entrée dans le Carême et dans le cycle pascal. Hier, c’était Mardi gras. Certains, parmi les pratiquants, vont perpétuer ce matin une tradition millénaire. Ils vont assister à une messe au cours de laquelle le prêtre va leur tracer sur le front une croix avec de la cendre (issue des rameaux de buis de l’année passée, fanés et brûlés). Ce geste de l’imposition des cendres vient de la tradition juive. La cendre évoque la faiblesse de l’homme (Genèse, 3,19 « souviens-toi que tu es poussière ») mais aussi le péché et le désir de repentir de l’homme.

Dans le monde catholique, le jeûne est recommandé au moins deux jours : le Mercredi des cendres et le Vendredi saint. Ces jours-là on se doit de manger « maigre » comme l’on dit. À l’origine, les quarante jours du Carême (entre le Mercredi des cendres et le Samedi saint, veille de Pâques) renvoyaient aux quarante années passées dans le désert par le peuple juif avant leur arrivée en Terre promise. Ils commémoraient également les quarante jours de jeûne de Moïse sur le mont Sinaï avant la remise des Tables de la Loi et les quarante jours de la tentation du Christ dans le désert. C’est au VIe siècle seulement que la pratique du carême fut instituée. Fondé au départ sur une privation de nourriture (viande, produit animal et tout aliment trop riche), il est devenu progressivement ascèse consistant à se libérer du superflu, de l’inutile mais aussi moment de prière et de partage dans un cheminement spirituel tout entier orienté vers Pâques.

En Irlande, le mercredi des Cendres a été choisi comme journée sans tabac pour une raison : c'est le premier jour du carême pendant lequel on est censés s'abstenir de tout luxe, et fumer est considéré comme un luxe. Le Royaume-Uni a aussi sa journée sans tabac, elle sera observée mercredi prochain, 12 mars.

Les orthodoxes qui attachent une plus grande importance au Carême, le font débuter par le Lundi pur qui, cette année, est tombé le 3 mars.

Les prochains mercredis des cendres : 28 février 2026, 10 février 2027, 1er mars 2028, 14 février 2029, 6 mars 2030…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2025

Dans une église de Côte d’Ivoire

4 mars : la Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle

Cette journée du 4 mars, World Day Against Sexual Exploitation, a été initiée en 2008 par l’ONG GIPF, le Groupe international de paroles de femmes. Elle se veut un moment pour sensibiliser et mobiliser les gouvernements, les institutions et le public au fléau de l’exploitation sexuelle à travers le monde.

En ces temps de révélations et de prise de conscience du fléau des viols, de l’inceste et de la pédophilie, que ce soit au sein des familles, dans les écoles catholiques ou ailleurs… il ne faut pas cesser de se mobiliser également contre l’exploitation sexuelle des femmes comme des enfants.

Cette journée (World Day Against Sexual Exploitation) a été initiée en 2008 par l’ONG GIPF, le Groupe international de paroles de femmes. Cette journée se veut un moment pour sensibiliser et mobiliser les gouvernements, les institutions et le public au fléau de l’exploitation sexuelle à travers le monde. L’exploitation sexuelle est, selon plusieurs, une des pires formes de violation des droits humains en reléguant la victime au simple statut de marchandise. Selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 92% des victimes de la traite le sont dans le but d’être utilisées à des fins de prostitution.

Près de deux millions d’enfants dans le monde seraient concernés. Les choses bougent néanmoins : il est maintenant possible de poursuivre en justice des pédophiles dans leur pays d’origine pour des infractions commises à l’étranger.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 3 mars 2025

3 mars : les ambiguïtés de la fête nationale bulgare

La fête nationale de la Bulgarie commémore la signature du traité de San Stefano le 3 mars 1878, faisant réapparaître une Bulgarie sur la carte de l’Europe, près de cinq siècles après sa disparition en 1396, absorbée par l’Empire ottoman. Une fête ambiguë néanmoins, qui met mal à l’aise les voisins de la Bulgarie.

La fête nationale de la Bulgarie commémore la signature du traité de San Stefano (Санстефански мирен договор) le 3 mars 1878, faisant réapparaître une Bulgarie sur la carte de l’Europe, près de cinq siècles après sa disparition en 1396, absorbée par l’Empire ottoman. On peut s’interroger sur le choix de la date, car ce n’est pas encore l’indépendance du pays, laquelle ne sera obtenue que 30 ans plus tard, en 1908. Concernant la Bulgarie, ce traité ne sera jamais appliqué. Il est très vite annulé et remplacé, quatre mois plus tard, par celui signé à Berlin en juillet 1878. Ce dernier n’alloue plus à la Bulgarie qu’un territoire réduit de moitié et morcelé en deux principautés qui demeurent toutes deux sous l’autorité d’Istanbul.

Si la date a été choisie comme fête nationale, en 1990, c’est qu’elle célèbre une Bulgarie rêvée, une grande Bulgarie qui englobait la Macédoine du Nord dans sa totalité et une moitié de celle du sud, si bien que la Bulgarie aurait disposé d’une côte sur la mer Égée. Si cette Grande Bulgarie n’a pas été créée c’est qu’on a craint que ce pays ne devienne un obligé de la Russie – il le deviendra effectivement plus tard – et lui offre une ouverture sur la Méditerranée.

Les Bulgares sont très frustrés d’avoir entrevu les contours d’un tel pays et que cela leur ait été aussitôt retiré. Ils ont profité des guerres balkaniques (1912-1913) pour tenter de reprendre ces territoires, en vain. Finalement, la Bulgarie put en partie mettre la main dessus entre 1941 et 1944 mais à la faveur d’une alliance avec l’Allemagne nazie. Ce pays du camp des vaincus se verra donc retirer tous ses gains territoriaux en 1944.

De fait, cette fête nationale bulgare est toujours empreinte d’un certain irrédentisme qui n’est pas sans rappeler le discours des nationalistes russes à l’égard de la Biélorussie et de l’Ukraine… Quoi d’étonnant que l’extrême droite bulgare en fasse une célébration largement orchestrée. Certes la Bulgarie n'a pas de velléités d'envahir la Macédoine du Nord, mais elle s'adonne tout de même à des tracasseries diplomatiques comme un veto à son entrée dans l'UE. Ce qui n'est pas rien. Cela dit, le nom officiel de cette fête rappelle juste la Libération de la Bulgarie du joug ottoman (Ден на Освобождението на България от османско иго).

À Sofia, après une messe à 10 heures en la cathédrale Alexandre Nevski, un service commémoratif et d'action de grâce est organisé en l'honneur de la fête nationale. À 11 heures, le président Roumen Radev et la vice-présidente Iliyana Yotova participent à une cérémonie dе levée du drapeau bulgare devant le tombeau du Soldat inconnu où sont commémorées les victimes de la lutte pour la liberté de Bulgarie. Un feu d’artifice et une revue de la garde d’honneur se déroulent à 18.30 sur l’esplanade devant l’Assemblée nationale quand le président reçoit le corps de parade de l’armée bulgare.

Des célébrations ont également lieu au col de Chipka (Шипченски проход) dans les Balkans, au centre de la Bulgarie, qui fut le théâtre d’une la bataille décisive, du 5 au 9 janvier 1878. Une monument commémoratif y a été construit.

Le traité a été signé le 19 février 1878 de l’ancien calendrier, mais en 1916, le calendrier grégorien a été officiellement introduit dans le pays et le jour de la fête est devenu le 3 mars. Elle a été célébrée pour la première fois à cette date en 1917.

Le 3 mars est devenu le Jour de la libération de la Bulgarie en 1888, mais il a fallu attendre le centenaire, en 1978 pour que le 3-Mars soit une commémoration officielle et 1988, pour qu’il devienne un jour férié. En 1990, seulement, il a été officiellement déclaré fête nationale de la Bulgarie, en remplacement du 9 septembre, date anniversaire de l’entrée des troupes soviétiques sur le territoire bulgare en 1944, qui était la fête nationale de la Bulgarie communiste.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 3 mars 2025

La cérémonie du 3-Mars au col Chipka

De San Stefano (mars 1878) à Berlin (Juillet 1878)

2 mars : la journée de la culture baloutche

À cheval sur le Pakistan et l’Iran, le Baloutchistan s’efforce de cultiver ses traditions, ses langues... Il le fait chaque 2 mars en souvenir des victimes d’un attentat survenu lors d’une fête.

Les Baloutches se partagent entre l’Iran (1,5 million) et le Pakistan (6 millions), soit quelque 8 millions de personnes avec la diaspora (Afghanistan, Oman, EAU, Suède…). Ils se distinguent de la majorité des Pakistanais par leur culture persane (langues baloutche et brahui) et des autres Iraniens par leur islam sunnite. On les dit descendants des Parthes et des Mèdes.

Le Baloutchistan est un espace de la marge qui revendique son originalité et, pour certains, son indépendance perdue le 27 mars 1948. Pour célébrer leur riche culture et la transmettre aux générations futures, les Baloutches, ceux du Pakistan surtout, célèbrent la Journée nationale de la culture baloutche (بلوچ دود ءُ ربیدگ ءِ روچ .) le 2 mars. À l'occasion de cette fête, des événements culturels hauts en couleur sont organisés dans toute la région, avec de la musique traditionnelle, des danses, des foires artisanales, des stands de nourriture, des expositions, des lectures de poésie, etc.

Une telle fête avait été organisée dans l'est du Baloutchistan le 2 mars 2010 par des étudiants baloutches de l'Université Khuzdar (l'université d'ingénierie et de technologie du Baloutchistan). Ils ont été visés par une attaque à la grenade qui a coûté la vie à deux d’entre eux et blessés 24 autres. C’est depuis ce drame que le 2 mars a été baptisée Journée nationale de la culture baloutche, lors de laquelle les jeunes patriotes baloutches de divers pays, célèbrent à la fois leur culture et commémorent les martyrs cette journée.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2 mars 2025

1er mars : le nouvel an mongol ou la fête de la lune blanche

Le Nouvel An lunaire mongol, appelé Tsagaan Sar, est avant tout une fête familiale aux dimensions religieuses. Il permet de renouer avec l’identité mongole que l’époque communiste avait tenté d’effacer.

C’est le Nouvel An lunaire mongol, appelé Tsagaan Sar (Цагаан сар), littéralement « lune blanche ». C’est avant tout une fête familiale, mais on visite aussi les amis, on s’échange des cadeaux.

La veille du jour de l’an appelé Bituun, on a nettoyé toute la maison, allumé des bougies. Les Mongols terminent l’année en mangeant des produits laitiers et du buuz. Traditionnellement, les Mongols règlent tous les problèmes et remboursent toutes les dettes de la vieille année ce jour-là.

On se réunit généralement chez l’aîné de la famille. Les trajets sont parfois longs pour tous se retrouver. Cette année comme le Nouvel an tombe un week-end, les autorités mongoles ont accordé deux jours fériés supplémentaires, lundi et mardi pour qu’il puisse y avoir de vraies vacances du Tsagaan Sar.

Beaucoup profitent de l’occasion pour revêtir le costume traditionnel mongol. La fête de Tsagaan Sar est un moyen de cultiver l’identité mongole que l’époque communiste avait tenté d’effacer. En 1960, le gouvernement avait interdit cette fête et a tenté de remplacer la fête par une fête appelée Journée collective du berger (Нэгдэлчдийн moulu). La révolution démocratique a permis au nouvel an mongol de revivre. C’est aussi une fête religieuse, les familles brûlent des bougies sur l'autel symbolisant l’illumination bouddhiste. Cette année 2025, la nouvelle année débute sous les auspices du serpent bleu femelle, avec la devise Eldev erdenet (Les anciens sont morts).

Contrairement à la fête du Naadam en été qui célèbre les vertus viriles, Tsagaan Sar célèbre les vertus plus douces de la paix et de l'harmonie. La couleur blanche représentée notamment par les aliments blancs ou « tsagaan idee » symbolise la pureté de l'intention. Les gens se saluent par Амар байна уу ? qui signifie « Vivez-vous en paix ? ».

Les plats traditionnels mongols pour cette fête de la une blanche sont donc principalement blancs : des produits laitiers, du riz au lait caillé (tsagaa-цагаа) ou du riz aux raisins secs (berees-бэрээс), une pyramide de biscuits traditionnels dressée sur un grand plat de manière spéciale symbolisant le mont Sumeru ou le royaume de Shambhala, un morceau de mouton grillé et du bœuf haché ou du mouton haché cuit à la vapeur dans une pâtisserie, des boulettes de pâte cuites à la vapeur appelées buuz , de la viande de cheval et des biscuits traditionnels Boortsog. Le Tsagaan Sar se doit d’être un festin somptueux, à l’échelle de chaque famille, il y va de la prospérité de l’année à venir. Cela nécessite plusieurs jours de préparation, les hommes comme les femmes préparent de grandes quantités de buuz en famille, ainsi que de l'ul boov , une pâtisserie réservée à la fois au dessert et à la présentation.

Tsagaan Sar qui marque la fin de l’hiver et annonce l’arrivée du printemps est célébré du premier au troisième jour du premier mois du calendrier mongol. Celui-ci est lunisolaire, il comprend à la fois des mois lunaires et une année solaire, visant à synchroniser la longueur de l’année lunaire avec celle de l’année solaire par l’introduction d’un 13e mois tous les deux ou trois ans. Depuis 1921, il n’est plus utilisé que pour fixer la date des fêtes traditionnelles. La date de Tsagaan Sar varie de la fin janvier au tout début mars comme cette année où la fête est très tardive. Il est fêté en Mongolie mais chez les Mongols vivant sous domination russe (les Bouriates, Oïrats, Kalmouks…) ou chinoise.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 1er mars 2025

28 février : le Nouvel an tibétain

Le Losar (བོད་ཀྱི་ལོ་གསར།), le nouvel an tibétain inaugure l’année 2147. Souvent, il coïncide avec le nouvel an chinois. Ce n’est pas le cas cette année où il tombe presqu’un mois plus tard. La date est choisie conformément à l’astrologie tibétaine.

Le Losar (བོད་ཀྱི་ལོ་གསར།), le nouvel an tibétain inaugure l’année 2152. Souvent, il coïncide avec le nouvel an chinois. Ce n’est pas le cas cette année où il tombe presqu’un mois plus tard. La date est choisie conformément à l’astrologie tibétaine. En revanche, comme en Chine, cette nouvelle année est placée sous le signe du Serpent de bois femelle.

Avant l'invasion chinoise du Tibet, en 1950, le Losar commençait par une cérémonie rituelle matinale au monastère de Namgyal, sous la conduite du Dalaï Lama et d’autres lamas de haut rang, avec la participation de responsables gouvernementaux, pour honorer le Dharmala (protecteur du dharma) Palden Lhamo. Aujourd’hui, le Tibet étant en deuil de son indépendance, à la demande du Dalaï Lama, le Losar n’est guère fêté par la diaspora. Quant aux festivités de Lhassa, elles sont supervisées par le gouvernement chinois.

En revanche, il est célébré au Bouthan et par certaines populations du Népal, comme les Sherpas. Les familles se préparent pour Losar quelques jours à l'avance en nettoyant soigneusement leurs maisons. Les dettes sont réglées, les querelles sont résolues, de nouveaux vêtements sont acquis. La boisson de circonstance est le chang (bière d'orge) qui est servi chaud. Parce que les mots "tête de mouton" et "début d'année" sonnent de manière similaire en tibétain, il est de coutume de façonner une tête de mouton à partir de beurre coloré comme décoration.

Les Bhoutanais célèbrent aussi la nouvelle année en visitant un monastère et en organisant des tournois de tir à l’arc et de fléchettes. Pique-nique, danses et chants occupent le reste de la journée.

S’ils n’ont guère fêté le Losar, les Tibétains de Dharamsala ont célébré samedi 22 février, le 85e anniversaire de Tenzin Gyatso en tant que Dalaï Lama.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 28 février 2025

27 février : la journée de la langue marathi

L’État indien du Maharashtra chercher à promouvoir sa langue officielle, le marathi, très peu connue en dépit de ses quelque 100 millions de locuteurs.

Le marathi est la troisième ou quatrième langue de l’Inde, sans doute la quinzième mondiale. Mais en dépit de quelque 100 millions de locuteurs, elle demeure très peu connue, d’où le souci des autorités de l’État du Maharashtra, dont c’est la langue officielle, de la promouvoir lors d’une célébration annuelle. Celle-ci a lieu chaque 27 février, c’est la Journée de la langue marathi ou Marathi Bhasha Divas (मराठी भाषा दिवस)

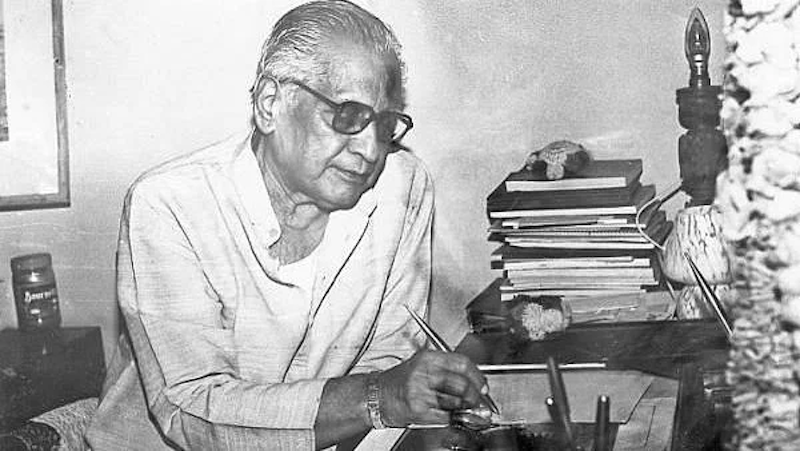

La date retenue est celle de l’anniversaire d’un écrivain Vishnu Vāman Shirwādkar (1912-1999), connu sous le nom de Kusumagraj et qui l’a particulièrement illustré à travers ses poèmes, romans, pièces de théâtres, essais… L'une de ses œuvres les plus connues est Vishaka, un recueil de poèmes publié en 1942 qui a inspiré le mouvement indépendantiste indien. Il est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature indienne. C’est juste après sa disparition que le gouvernement du Maharashtra a décidé de créer cette journée, sous le nom de Marathi Rajbhasha Gaurav Din ("मराठी राजभाषा अधिनियम), la Journée de la fierté de la langue marathi.

Samedi dernier, le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, a adressé ses meilleurs vœux aux habitants de l'État et les a exhortés à accroître l'utilisation du marathi dans leur vie quotidienne, car la langue nationale de l’État est en concurrence avec l’hindi qui fait de plus en plus office de lingea Franca de l’Union indienne, mais aussi de l’anglais, lui aussi indispensable à un certain niveau. À Bombay, principale métropole de l’État, le marathi cohabite également avec une dizaine d’autres langues.

La célébration du 27 février comprend également un discours prononcé par le gouverneur de l'État (représentant honorifique du président de l’Inde). En 2019, le discours du gouverneur n'a pas été traduit en marathi, le ministre en chef de l’époque, Devendra Fadnavis, avait dû s’excuser pour cette gaffe, qualifiée de problème grave à la Chambre.

La langue marathi est la langue officielle de l'État indien du Maharashtra depuis 1964 et est également parlée dans d'autres régions de l'Inde, notamment Goa, au Karnataka et au Madhya Pradesh. C'est l'une des langues les plus anciennes et les plus parlées du pays et possède une riche histoire littéraire remontant au XIIIe siècle. La littérature marathi est une riche mosaïque de poésie, de théâtre et de prose et a joué un rôle important dans la formation de l'identité culturelle du Maharashtra.

Au moment de l’indépendance, une État bilingue marathi-gujarati avec Bombay pour capitale, avait été fondé. Mais, un mouvement nationaliste marathe s’est levé pour réclamer un État fondé sur la seule la guerre marathi. Le 1er mai 1960, l'État de Bombay a été dissous et divisé sur des bases linguistiques. La seule frustration aujourd’hui, c’est que la partie occidentale du Karnataka, de langue marathi, chape au nouvel État créé, le Maharashtra.

En 2016, deux prix spéciaux ont été institués par le gouvernement pour les personnes prenant des initiatives pour promouvoir la littérature marathi. Ce lundi 27 février 2023, un récital de chansons marathi a été organisé au Chembur Mahila Samaj Hall. Le groupe musical Megh Malhar de Jyoti More interpréte un programme de chansons marathi à partir de 17 heures.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 27 février 2023

Kusumagraj, l’écrivain né un 27 février