L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

10 octobre : la Journée du sport au Japon

Cette date avait été choisie pour commémorer l'ouverture des Jeux olympiques d'été de 1964 à Tokyo qui ont débuté le 10 octobre 1964. Une date très tardive pour éviter l'humidité et la chaleur estivales et la saison des typhons qui sévissent en septembre.

Ce jour férié a été créé en 1966 pour promouvoir le sport et un mode de vie sain. La date originale de la fête était le 10 octobre, mais en 2000, elle a été déplacée au deuxième lundi d’octobre pour créer un long week-end. C’est un hasard si cette année, la fête tombe le 10 octobre.

Cette date avait été choisie pour commémorer l'ouverture des Jeux olympiques d'été de 1964 à Tokyo qui ont débuté le 10 octobre 1964. Une date très tardive pour éviter l'humidité et la chaleur estivales et la saison des typhons qui sévissent en septembre. En fait, une telle journée existait avant ces jeux olympiques, et s’appelait au départ le Supo-tsu no hi (スポーツの日). Ce n’était pas un jour férié car il avait été placé le 1er samedi du mois d’octobre.

La Journée japonaise de la santé et du sport, également appelée simplement Journée du sport (Taiiku no hi, スポーツの日) depuis 2016. Traditionnellement, les parents assistent aux concours sportifs appelés Undoukai (うんどうかい) de leurs enfants organisées par les écoles.. Les activités les plus populaires comprennent les épreuves d'athlétisme (courses et relais), le tir à la corde et le kiba-sen (une variante de terrain du combat de poulets). La célébration de la Journée du sport ressemble à une mini-olympiade. Elle débute le matin par un défilé haut en couleur mettant en scène tous les participants et parfois une fanfare. Les compétitions durent toute la journée (avec une pause déjeuner). Dans la soirée, la cérémonie de remise des prix a lieu. Les gagnants reçoivent généralement de petits prix, généralement quelque chose d'utile pour le ménage.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 octobre 2022

9 octobre : les 60 ans d’indépendance de l’Ouganda

Le Jour de l’indépendance de l’Ouganda rappelle l’émancipation du pays le 9 octobre 1962 après 75 ans d’occupation britannique.

Le Jour de l’indépendance (Uganda Independence Day) rappelle l’émancipation de l’Ouganda le 9 octobre 1962 après 75 ans d’occupation britannique.

En 1888, l'Ouganda fut placé sous la charte de la British East Africa Company et devint le protectorat britannique en 1894. Le processus de décolonisation a commencé après la fin de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux partis politiques ont commencé à émerger au cours de la seconde moitié des années 1950. L'Ouganda a finalement obtenu l'autonomie le 1er mars 1962, puis son indépendance le 9 octobre suivant.

Un défilé militaire se déroule chaque année à Koloun, un terrain situé à Kampala, la capitale, et dédié aux fêtes. La cérémonie commence normalement à 10h30 après l'arrivée du président ougandais laquelle se déroule tandis que Oh Uganda, Land of Beauty, est joué. Le président inspecte ensuite la garde d'honneur. Puis, les couleurs nationales (noir, jaune et rouge) sont hissées sur un mât.

Le président prononce ensuite un discours. Puis les chefs religieux luis succèdent à la tribune pour prier pour la nation. Le commandant du défilé ordonne alors au défilé de commencer par une marche lente, suivie d'une marche rapide.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 octobre 2022

4 octobre : la fête nationale du Lesotho

Le 4 octobre 1966 le Basutoland devenait indépendant sous le nom de royaume du Lesotho. Les Britanniques occupaient le pays depuis près d’un siècle…

Le 4 octobre 1966 le Basutoland devenait indépendant sous le nom de royaume du Lesotho. Les Britanniques occupaient le pays depuis près d’un siècle (1868) à la demande du monarque de l’époque qui craignait de voir son royaume disparaitre dans la future Afrique du Sud. C’est ce qui explique l’existence d’une enclave au sein du territoire sud-africain, pays dont le Lesotho est économiquement très dépendant.

Ici pas d’apartheid, pas de démocratie non plus et ce n’est pas l’indépendance qui aura amélioré les libertés publiques. Le pays est gouverné de manière autoritaire par son roi, le roi Letsie III (qui a succédé à son père en 1996), lequel s’appuie sur l’armée pour tenir son royaume. Ce have de paix au cœur de l’Afrique du Sud qui parfois servit de refuge aux opposants du régime raciste de Pretoria, fait aujourd’hui figure d’îlot d’autoritarisme au cœur d’une Afrique australe qui se libéralise. Le Lesotho, petit pays pauvre de 2 millions d’habitants, est une dictature militaire.

Le Jour de l'indépendance du Lesotho est une fête nationale largement célébrée dans tout le pays. Il est marqué par des cérémonies de lever de drapeau, des discours, des défilés et des processions colorés, des spectacles et d'autres événements et activités festifs. La réception officielle a lieu dans la capitale Maseru, elle est présidée par le roi et le premier ministre.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 3 octobre 2022

Pour nous aider à faire vivre l’Almanach BiblioMonde, pensez à un petit don de temps en temps, vous pouvez le faire sur Tipeee

1er octobre : le Cameroun plus divisé que jamais célèbre les 60 ans son unification

La dictature de Biya est à l’origine d’une guerre entre les deux Camerouns

Ce Jour de l’unification commémore chaque 1er octobre la réunion du Cameroun anglophone, indépendant de Londres, le 1er octobre 1961 et le Cameroun francophone, indépendant depuis le 1er janvier 1960, Cette réunion des deux anciennes colonies anglaise et française permet la proclamation de la République fédérale du Cameroun, il y a 60 ans jour pour jour. Cette fédération a néanmoins été supprimée en 1972.

La célébration de la Journée de l'Unification commence par un défilé, le reste de la journée est consacré à des activités sportives. Un marathon de 40 km est organisé chaque année, les gens participent également à des courses de canoë, à des matchs de lutte et de football.

Cet anniversaire est aussi celui du 1er octobre 2017, quand les militants séparatistes proclamaient symboliquement l’indépendance du Cameroun anglophone. Ce jour-là, des dizaines de milliers de personnes avaient manifesté. Au moins 40 manifestants avaient trouvé la mort dans des violences policières… à l’approche de cet anniversaire, les manifestations avait été interdites ces derniers jours dans toute la zone anglophone.

Le point de départ concernait la seule défense de la langue anglaise. Mais, le régime du président Biya a préféré tirer sur les manifestants. La crise a déjà fait 3000 morts, officiellement, sans doute le double, en réalité. La guerre contre les sécessionnistes anglophone a déjà fait entre 600 et 800 000 déplacés internes, 40 000 se sont réfugiés au Nigéria. La guerre a pris un nouveau tournant. Le pays bilingue que l’on célèbre aujourd’hui a vécu.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 30 septembre 2021

Le monument de la réunification à Yaoundé

30 septembre : la Saint-Jérôme, la journée mondiale de la traduction

C'est la Journée mondiale de la traduction. Comment communiquer quand on ne parle pas la même langue ? Avec près de 8 000 langues parlées ou signées dans le monde, les échanges seraient impossibles !

C'est la Journée mondiale de la traduction. Comment communiquer quand on ne parle pas la même langue ? Avec près de 8 000 langues parlées ou signées dans le monde, les échanges seraient impossibles ! La littérature, l’information scientifique, les discours politiques, économiques, culturels seraient confinés à l’intérieur des frontières d’un même pays… c’est inimaginable ! On pourrait donc dire des traducteurs et interprètes qu’ils font à la fois œuvre de passeurs entre communautés, entre cultures mais qu’ils participent aussi à la préservation du multilinguisme, richesse inestimable (et menacée) de notre monde. Ce n’est pas par hasard que cette date a été placée le jour de la Saint-Jérôme, protecteur de la corporation des traducteurs et interprètes. Il fut en effet le traducteur « officiel » de la Bible en langue latine au IIIe siècle, connue encore aujourd’hui sous le nom de Vulgate. Il est devenu, pour cette raison aussi, Père et Docteur de l’Église chrétienne.

Cette année 2022, le thème de la Journée mondiale la traduction (JMT), ou International Translation Day (ITD), est "Un monde sans barrières".

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 septembre 2022

L’affiche conçue par la Fédération internationale des traducteurs pour cette journée

Saint Jérôme, par Hendrick Bloemaert (1601-1672)

Pour nous aider à faire vivre l’Almanach BiblioMonde, pensez à un petit don de temps en temps, vous pouvez le faire sur Tipeee

29 septembre : une journée internationale contre le gaspillage de nourriture

Chaque 29 septembre, l'Organisation des Nations unies (ONU) rappelle, à travers la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages alimentaires (International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction), l'ampleur d'un défi mondial qui touche toutes les sociétés.

Réduire les pertes et les gaspillages de nourriture est essentiel dans un monde où le nombre de personnes touchées par la faim augmente lentement depuis 2014, et où des tonnes et des tonnes de nourriture comestible sont perdues et/ou gaspillées chaque jour. Au niveau mondial, environ 13,2 % des denrées alimentaires produites sont perdues entre la récolte et la vente au détail, tandis qu'on estime que 19 % de la production alimentaire mondiale totale est gaspillée dans les ménages, dans les services de restauration et dans la vente au détail. Cette année, la Journée mettra en évidence le besoin crucial de financement pour soutenir les efforts visant à réduire les pertes et le gaspillage alimentaires, à contribuer à la réalisation des objectifs climatiques et à faire progresser le Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 septembre 2022

29 septembre : en mémoire de la deuxième intifada

Les Palestiniens commémorent chaque année les morts de la deuxième intifada, déclenchée par la visite d’Ariel Sharon, accompagné d’une centaine d’hommes armés, sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem.

Les Palestiniens commémorent chaque année les morts de la Seconde Intifada (لإنتفاضة الفلسطينية الثانية), déclenchée il y a exactement 22 ans, par la visite d’Ariel Sharon, le 28 septembre, accompagné d’une centaine d’hommes armés, sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem. La situation était très tendue depuis l’assassinat d’Yitzhak Rabin en 1995, en raison de la politique menée par son successeur Benyamin Netanyahou qui n’avait jamais caché son hostilité aux accords d’Oslo. Depuis l’échec du sommet de Camp David, en juillet 2000, une simple étincelle suffisait à provoquer une nouvelle intifada. Les manifestations des Palestiniens ont été très durement réprimées par la police (7 morts), déclenchant une révolte qui a duré, plusieurs années. Que reste-t-il des luttes palestiniennes vingt ans après et qu’en est-il de leurs soutiens dans le monde arabe ? La seconde intifada n’a-t-elle été qu’un simple baroud d’honneur des défenseurs d’une cause perdue ?

«Le 30 septembre, premier jour du véritable soulèvement, une fusillade éclate entre Palestiniens et Israéliens, au carrefour de Netzarim, dans la bande de Gaza. La mort d’un enfant palestinien de douze ans, Mohamed Al-Doura, filmée par la caméra de France 2, diffusée le soir même au « 20 heures », fait le tour du monde et devient dans le monde arabe une sorte d’icône. Les Israéliens, déplorant le drame, ne feront cependant aucune difficulté pour reconnaître, dès le lendemain, la probable origine israélienne du tir mortel. » Guillaume Weill-Raynal, Confluence méditerranéenne.

À la fin de l’année 2002, après 27 mois d’intifada, 2073 Palestiniens et 685 Israéliens sont morts. Ariel Sharon devenu premier ministre d’Israël décide de construire un mur le long de la frontière séparant Israël des territoires occupés. Le gouvernement israélien actuel a promis l’annexion pure et simple de l’essentiel de ces territoires. Un projet qui ne soulève dans le monde que de vagues protestations. Dans le monde arabe le soutien à la cause palestinienne n’est plus qu’une incantation à date régulière.

Septembre 2020, Israël vient de faire la paix avec deux nouveaux États arabes. La cause palestinienne n’est quasiment pas mentionnée dans leurs accords bilatéraux.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 28 septembre 2022

Peinture murale reproduisant la célèbre photo de Muhammad al-Durrah, 12 ans, l’enfant tué par des balles de l’armée israélienne, un image icônique de la résistance palestinienne

26 septembre : 20 ans après, le naufrage, le Sénégal pleure toujours les noyés du Joola

Quelque 1900 morts noyés en une seule nuit de septembre 2002, le naufrage du Joola au large de la Gambie est bien la plus grande tragédie de l’histoire du Sénégal. C’est même l’une des pires catastrophes de l’histoire de la navigation

Quelque 1900 morts noyés en une seule nuit de septembre 2002, le naufrage du Joola au large de la Gambie est bien la plus grande tragédie de l’histoire du Sénégal. C’est même l’une des pires catastrophes de l’histoire de la navigation : plus de victimes que lors du naufrage du Titanic, 90 ans plus tôt. Au chagrin, s’ajoute la colère. Comment les autorités ont-elles pu faire monter quelque 2000 passagers sur un ferry conçu pour en accueillir 550 au maximum ?

Le Joola, c’est son nom, effectuait deux fois par semaine la navette entre la Casamance, région pauvre et isolée du sud, et la capitale. Cette liaison Dakar-Ziguinchor, effectuée en 13 heures, évitait un long voyage par la route qui traverse la Gambie, petit pays enclavé dans le Sénégal. Le bateau disparu dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, portait le nom de la principale ethnie de la Casamance.

À Ziguinchor, place des Naufragés, une stèle a été dressée à la mémoire des victimes, c’est là que se termine la longue marche silencieuse à travers la ville. Des cérémonies ont lieu également en Gambie d’où sont originaires une partie des victimes. Mais c’est à Dakar que se déroule le plus gros rassemblement, à Mbao, où reposent quelque 500 corps récupérés. Les familles demandent toujours le renflouement de l’épave qui était sous commandement de l’armée sénégalaise, et la mise en cause des responsables. L’affaire a été classée sans suite par la justice sénégalaise. Les autorités se contentent d’un dépôt de gerbes, place du Souvenir, face à l’océan, tandis que les familles réclament un vrai mémorial assorti d’un musée. Les travaux ont commencé en décembre 2019, le chantier traine en longueur et celui-ci ne sera pas inauguré pour ce 20e anniversaire du drame. Celui-ci devait accueillir les objets remontés par l’équipe franco-sénégalaise. La question délicate des ossements présents dans l’épave reste toujours sans réponse.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 septembre 2022

21 septembre : l’Arménie célèbre son indépendance, toujours très menacée

Alors que l’Azerbaïdjan profite de la faiblesse russe pour harceler le territoire de l’Arménie, les Arméniens célèbrent leur indépendance, celle de 1991.

Alors que l’Azerbaïdjan profite de la faiblesse russe pour harceler le territoire de l’Arménie, les Arméniens célèbrent leur indépendance. Celle-ci avait été déclarée le 23 août 1990 par le Conseil suprême de l’Arménie qui déclarait dissoute la République socialiste soviétique de d’Arménie et la formation d’un nouvel État. Ce n’est toutefois que le 21 septembre 1991 que le peuple arménien a voté, par référendum, en faveur de la sortie de l’URSS. C’est cet anniversaire qui est célébré aujourd’hui, décrété Jour de l’Indépendance (Հայաստանի Անկախության օրը) En 1991, la nouvelle république élisait son premier président : Levon Ter-Petrossian. Cependant, l’Arménie n’a obtenu sa totale indépendance que le 26 décembre de la même année, à la faveur de la dissolution de l’URSS. L’Arménie avait été absorbée par l’immense entité soviétique en 1922, après quatre années d’une première indépendance très chaotique, obtenu en 1918.

Pour en savoir plus, lire Géopolique de l’Arménie par Tigrane Yégavian

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 20 septembre 2022

19 septembre : New York et Naples célèbrent la San Gennaro

Une grande parade se déroule dans les rues de New York pour la San Gennaro (Saint-Janvier), le saint patron de Naples et de tous les Napolitains de par le monde. À Naples, on procession et espère la perpétuation du miracle.

Une grande parade se déroule dans les rues de New York pour la San Gennaro (Saint-Janvier), le saint patron de Naples et de tous les Napolitains de par le monde. En particulier, la communauté italienne de la Grande Pomme. La fête dure une dizaine de jours (elle a débuté jeudi et se poursuivra jusqu'au 25 septembre) et attire près d’un million de personnes dans le quartier italien du lower Manhattan. Cette année, c’est la 96e édition, elle culmine comme chaque année le jour de la fête du saint, le 19 septembre. La parade se déroule sur Mulberry street entre Canal et Houston streets. À 18h, une messe est dite en l’église du Most Precious Blood, 113 Baxter street.

À Naples, les célébrations s’ouvrent le 18 septembre avec la traditionnelle procession qui va de l’église de San Lorenzo Maggiore à la cathédrale et avec l’allumage de la lampe votive sur la place de la cathédrale. C’est dans cette église que se trouvent les reliques de saint Janvier. Le 19 septembre, pour la fête du saint, on attend dans une grande ferveur, le miracle de la liquéfaction de son sang, lequel est précieusement conservé dans une fiole. Sa manifestation varie d’une année à l’autre... Si la liquéfaction est rapide du sang, c’est gage de prospérité et bonheur pour Naples, mais le pire est à attende si elle tarde à se produire voire n’a pas lieu du tout, ce qui arrive parfois...

Vers 9h45, après une première messe, le cardinal Crescenzio Sepe ouvrira le coffre-fort contenant le reliquaire avec l’ampoule de sang, puis l’ampoule et le buste seront portés en procession jusqu’à l'autel principal de la cathédrale où le cardinal présidera la célébration eucharistique solennelle et, à la fin, si la liquéfaction désirée du sang du martyr a lieu, elle annonce l’événement. L’ampoule est offerte à la vénération du public de 16h à 18h30.

Autres miracles, cette année, la via Duomo sera illuminée chaque soir (jusqu’au 22 septembre) et la plupart des musées de Naples seront ouverts gratuitement pour la journée du 19 septembre.

Le site internet de l’événement new-yorkais

La célébration est retransmise en direct à la télévision et en streaming par Canale 21 et Telecapri et peut être suivie sur le portail de l'Archidiocèse

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 septembre 2022

18 septembre : la Journée de la marine croate

La journée commémore la première victoire navale croate connue, qui a eu lieu au IXe siècle. On se souvient aussi des batailles navales de la guerre d'indépendance croate de 1991.

La marine croate ne date que de 1991, un 24 septembre, elle est née des décombres de la marine yougoslave. Mais, c’est la date du 18 septembre qui est célébrée chaque année depuis 1993. Elle fait référence à une époque bien plus ancienne.

La Journée de la marine croate (Dan Hrvatske ratne mornarice) commémore la première victoire navale croate attestée, qui a eu lieu en 887 ainsi que les batailles navales de la guerre d'indépendance croate.

Le 18 septembre 887, la flotte du duc Branimir de Croatie a vaincu les Vénitiens près de la ville de Makarska. Les Vénitiens voulaient abattre cette principauté croate qui montait en puissance dans la région, c’est le contraire qui se produisit. Le doge de Venise Pietro I Candiano a même été tué dans la bataille et les Venise a commencé à payer à Branimir un tribut annuel pour le droit de commercer et de circuler dans la partie croate de la mer Adriatique. Cette situation a duré jusqu’au XIe siècle.

Beaucoup plus récemment, la marine nationale a participé à la guerre d’indépendance croate et notamment participé à briser le siège de Dubrovnik par les Serbes. Cette journée est célébrée avec le réveil de l'orchestre de la marine et des démonstrations militaires, notamment dans le port de Makarska. C’est une journée « porte ouverte » dans les infrastructures militaires.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 17 septembre 2022

17 septembre : il y a 40 ans, au Liban, le massacre de Sabra et Chatila

Les Palestiniens commémorent les 3000 morts des deux camps de réfugiés de la banlieue de Beyrouth. Les 16 et 17 septembre 1982, la population civile, sans défense, était massacrée par les phalangistes (extrême droite libanaise) alors que l’accès aux camps était contrôlé par l’armée israélienne.

Les Palestiniens commémorent les quelque 3000 morts des deux camps de réfugiés de la banlieue de Beyrouth, en majorité des femmes et des enfants. Les 16 et 17 septembre 1982, la population civile, sans défense, était massacrée par les phalangistes (extrême droite libanaise) .

Cette partie du Liban était alors sous occupation israélienne. Les accès aux camps étaient sous la responsabilité de soldats israéliens, sous commandement d’Ariel Sharon. Ces derniers ont permis l’entrée des phalangistes et laissé s’opérer le massacre sans intervenir pendant pas moins de 38 heures ! Ce nettoyage ethnique par procuration est l’une des pages les plus noires du conflit israélo-palestinien mais aussi de l’histoire du Liban.

Le 28 mars 1991, le Parlement libanais a exempté, rétroactivement, de toute responsabilité pénale les miliciens de toutes les factions libanaises impliquées dans les crimes et massacres commis au Liban par une loi d’amnistie générale, y compris ceux de Sabra et Chatila. Les responsables ne feront l’objet d’aucune poursuite. Ariel Sharon est alors ministre de La Défense d’Israël. Après une enquête officielle, il écopera d’un blâme et finalement démissionnera en février 1983. Plus tard, il deviendra premier ministre. Quant à Elie Hobeika, le chef des phalangistes, il sera plus tard ministre dans plusieurs gouvernements libanais, mais il mourra dans un attentat à la voiture piégée à quelques mètres de son domicile.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

17 septembre : on nettoie la terre !

Aujourd’hui débutent deux jours de nettoyage de notre planète, comme chaque troisième week-end de septembre. L’opération consiste pour une équipe de bénévoles à nettoyer un lieu en ramassant tous les déchets qui s’y trouvent.

Ce week-end se déroule une opération de nettoyage de notre planète, comme chaque troisième week-end de septembre. L’opération consiste pour une équipe de bénévoles à nettoyer un lieu en ramassant tous les déchets qui s’y trouvent.

La toute première campagne avait débuté en 1993 par l’association Clean Up Australia. En Europe, on doit le premier élan à Rainer Nõlvak, un Estonien qui en 2007 a créé le mouvement Let’s Do It World ! Dès l’année suivante, 4% de la population Estonienne (soit 50 000 volontaires) nettoyaient le pays en quelques heures. Le modèle est né ! L’objectif ? Réunir 5% de la population pour nettoyer son pays lors de la Journée mondiale !

L’association World Cleanup Day – France a été fondée en mars 2017 par un groupe de citoyens pour promouvoir le World Cleanup Day sur notre territoire. Le mouvement s’est étendu pour atteindre 156 pays et mobiliser 17,7 millions de citoyens le 15 septembre 2018. En 2021, ce n’est pas moins de 191 pays qui se sont activés avec 8,5 millions de personnes ! Le World Cleanup Day n’est pas réservé aux grandes structures : il appartient à tous et à toutes ! Chaque citoyen peut rejoindre un ramassage près de chez lui et ce jusqu’au dimanche 21 septembre inclus.

Le site officiel : www.worldcleanupday.fr

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 septembre 2025

14 septembre : le Nicaragua célèbre la chute de William Walker

Cette célébration très patriotique commémore une bataille pour l’indépendance du pays qui a eu lieu au milieu du XIXe siècle est une occasion pour le régime autoritaire de Daniel Ortega de conforter son pouvoir et d’asseoir sa propagande.

Chaque année, cette célébration très patriotique se déroule en fanfare avec les défilés très colorés des enfants des écoles et des étudiants, tout au moins ceux qui jouent le jeu de cette manifestation qui alimente la propagande du régime autoritaire de Daniel Ortega . Le président, son épouse et sa clique qui en profitent pour servir un discours sur la lutte contre un éternel ennemi nord-américain et conforter sur main mise sur le pays en supprimant les libertés publiques.

La bataille de l'hacienda San Jacinto, le 14 septembre 1856. Cette bataille a opposé les soldats de l'armée nicaraguayenne à des flibustiers américains menés par un certain William Walker. Celui-ci avait profité de la guerre civile entre conservateurs et libéraux pour s’imposer au pouvoir avec ses hommes et prendre le contrôle du pays. C’était compter sans la réaction patriotique du général José Dolores Estrada, qui avec 180 hommes a réussi à mettre en déroute les quelque 300 flibustiers. La bataille finale a eu lieu l'hacienda San Jacinto, à 42 km de Managua, le 14 septembre 1856. C’est cette victoire que l’on célèbre aujourd’hui. Le Día de la Batalla de San Jacinto est marqué par cérémonies de remise de prix, des levées du drapeau national et d'autres événements festifs qui préfigurent le Jour de l’indépendance, célébré demain, 15 septembre.

Le général Estrada est célébré comme un héros national, tandis que Walker qui a entré de reprendre le pouvoir dans d’autre pays d’Amérique centrale, il finira exécuté au Honduras par un peloton de l'armée hondurienne le 12 septembre 1860.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 13 septembre 2022

La cérémonie est l’occasion pour les caciques du parti sandiniste au pouvoir d’alimenter la propagande et de marquer le soutien au président Ortega

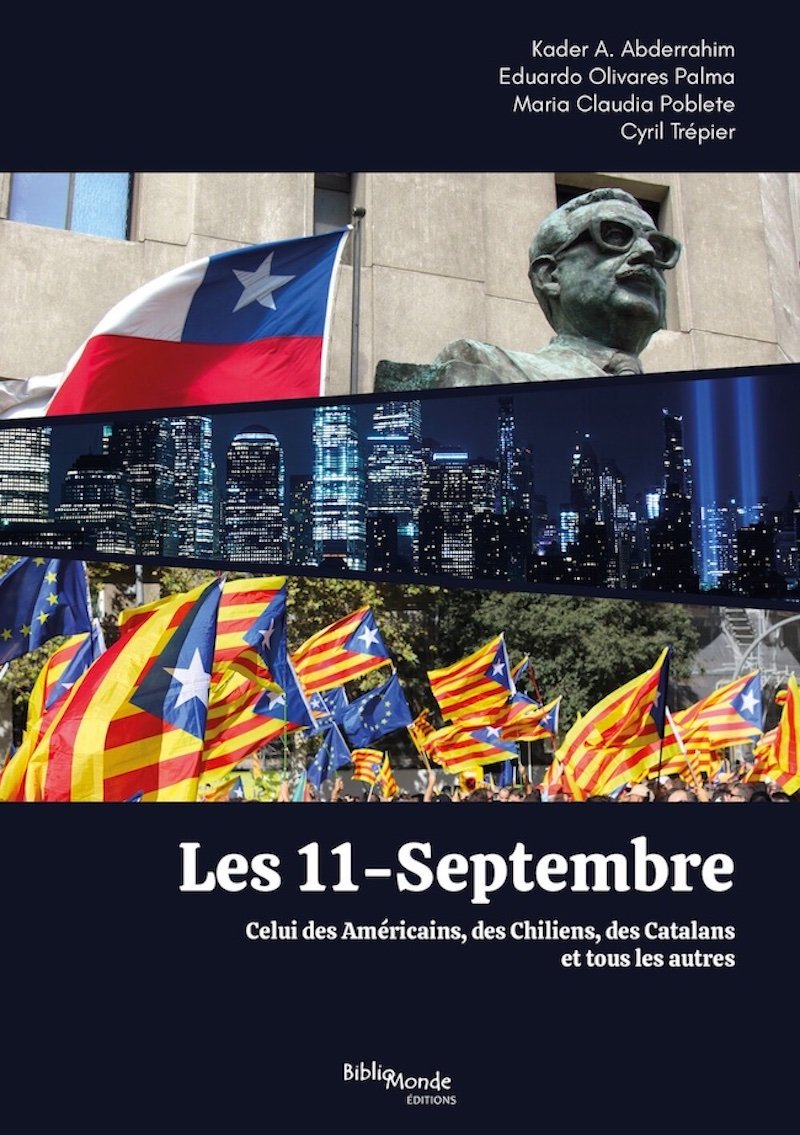

11 septembre : 49e anniversaire du coup d’État du général Pinochet au Chili

La date fait référence au coup d’État militaire de 1973 mené par le général Pinochet contre le président socialiste Allende. Un demi-siècle après, les Chiliens tentent toujours de liquider l’héritage de la dictature.

Cette célébration annuelle du 11-Septembre chilien a pris avec les années des tournures différentes, mais la date est commémorée depuis 1974. On nous a volé notre 11-Septembre ! Tel a été le sentiment de nombre de Chiliens qui, en 2001, commençaient tout juste à pouvoir exprimer leur deuil et cultiver la mémoire des victimes du putsch du 11 septembre 1973, refoulée pendant les années de la dictature du général Pinochet. 20 ans après, en 2021, ils ont élu une constituante chargée de tourner définitivement la page du pinochétisme.

La date, en effet, fait référence au coup d’État militaire de 1973 mené par le général Pinochet contre le président socialiste Allende. La démocratie et les libertés ont alors été suspendues pour de nombreuses années; des centaines de milliers de personnes ont été arrêtées, en particulier les militants de gauche. Tortures et exécutions sommaires se multiplient dès les premiers jours du nouveau régime dont l’implacable répression fera quelque 3200 victimes (à peu le même nombre de morts que les attentats du 11-Septembre nord-américain).

En décembre 1989, au bout de 17 ans, le régime militaire d’extrême droite a fini par laisser la place à un régime démocratique. Mais ce dernier demeure corseté par une constitution adoptée en 1980. C’est cet héritage de Pinochet que le pays cherche à solder, en particulier depuis les émeutes d’octobre 2019. Au mois d’octobre suivant, un référendum historique a approuvé, à 78%, le projet d’écrire une nouvelle constitution est pour cela d’élire une assemblée constitutionnelle chargée de la rédiger. Cette constituante sera élue et proposera un texte en rupture totale avec le régime conservateur sur le plan sociétal et ultra libéral pour ce qui est de l’économie. Sans doute trop novateur, ce texte a été rejeté au début du mois de septembre 2022 , par une grande majorité des électeurs. Il reste quelques mois au Chili pour adopter une autre constitution plus consensuelle, si le pays veut tourner la page de l’héritage de la dictature avant le 50e anniversaire du putsch de 1973.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 septembre 2022

9 septembre : il y a 100 ans, l'incendie de Smyrne / l'indépendance d'Izmir

Les familles de Grecs d'Asie mineure se souviennent de l'incendie de Smyrne en 1922 qui a fait quelques dizaines de milliers de morts… Les Turcs célèbrent, eux, la prise de la par l’armée turque.

Alors que les Turcs célèbre l’ “ indépendance » d’Izmir, les familles des Grecs d'Asie mineure se souviennent de l'incendie de Smyrne en 1922 qui a fait quelques dizaines de milliers de morts, pas seulement des Grecs, aussi des Arméniens et tant d’autres. Les rescapés ont dû quitter la ville en hâte se réfugiant sur les navires dépêchés par plusieurs pays européens lesquels ont assisté à la destruction de la ville sans intervenir. Seuls les Italiens se sont montrés un pays plus actifs dans les actions de sauvetage des populations. Aujourd'hui peuplée uniquement de Turcs, la cité est aujourd’hui connue sous le nom d'Izmir.

Le Jour de l'indépendance d'Izmir (İzmir Bağımsızlık Günü) est un jour du souvenir célébré en Turquie chaque 9 septembre. Il commémore la libération de Smyrne (Izmir) de l'occupation grecque par Mustafa Kemal Atatürk en 1922. L’armée grecque avait débarqué à Smyrne le 15 mai 1919, dans ce qui était l’Empire ottoman à l’agonie. Environ la moitié de la population de la ville était grecque et ces dernier ont vu le débarquement grec à Smyrne comme une libération plutôt qu'une occupation. L'occupation de Smyrne a été l'un des événements qui ont déclenché la guerre gréco-turque.

Lorsque les forces turques ont vaincu l'armée grecque lors de la bataille de Dumlupınar le 30 août 1922, les troupes grecques se sont retirées vers Smyrne. Le 9 septembre, l'armée turque est entrée dans la ville d'Izmir, mettant fin à une occupation de trois ans.

Le jour de l'indépendance d'Izmir est une date importante dans le calendrier turc, mais ce n’est pas un jour férié. La journée est principalement observée dans la ville d'Izmir, où elle est marquée par des marches, des concerts, des spectacles aériens, des fêtes en plein air, des feux d'artifice et d'autres événements et activités festifs.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 septembre 2022

Η Καταστροφή της Σμύρνης

Ahmet Ziya Akbulut, Türk Ordusunun İzmir'e Girişi, (Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi)

7 septembre : la fête nationale du Brésil, le bicentenaire de l'indépendance

À un mois du scrutin présidentiel, qui opposera notamment le président Jair Bolsonaro au candidat de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, le Brésil fête son bicentenaire dans un climat de grande tension et de polarisation extrême.

Le Brésil est un pays qui ne fait pas défiler que ses militaires. Les enfants des écoles de la capitale, les étudiants et même des écoles de samba donnent une coloration de jeunesse et de fête à la parade officielle qui commémore l’indépendance du pays. Le défilé se déroule sur l’esplanade des Ministères, à Brasilia. Les évêques brésiliens, associés des mouvements de défense des paysans sans terre profitent traditionnellement de la fête nationale pour lancer, de leur côté, un « Cri des exclus ». Après une messe en la cathédrale de Saõ Paulo, les manifestants défilent vers le mouvement de l’indépendance.

Cette année, à quelques jours des élections présidentielle que le président sortant Jair Bolsonao est parti pour perdre, la tension est monté d’un cran. Ce dernier utilise cette journée, à grand renfort de manifestations nationales, pour mobiliser les électeurs. Tandis que Lula, le favori du scrutin, mobilise ses troupe.s

Depuis quelques années, chaque 7 septembre, des marches d’indignés, contre la corruption, se déroulent de manière assez spontanée dans plusieurs villes du Brésil. L’arrivée au pouvoir de Bolsonaro, président d’extrême droite, dans un pays en pleine déroute morale n'avait fait qu'aggraver les tensions. En ce jour de fête nationale, l’opposition dénonce d’appropriation du drapeau national par l’extrême droite. Un hashtag, #devolvamnossabandeira (« rendez-nous notre drapeau ») a été lancé sur les réseaux sociaux pour appuyer cette revendication.

Rappel historique : la famille royale portugaise s’était établie à Rio de Janeiro alors que le Portugal était occupé par Napoléon. En 1821, le roi est de retour à Lisbonne pour retrouver son trône, laissant son fils, Don Pedro, sur place. Celui-ci prendra vite fait et cause pour les nationalistes brésiliens. Le 7 septembre 1822, c’est lui qui lance le premier cri : « L’indépendance ou la mort ! ». Cette journée est celle du bicentenaire du pays.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 6 septembre 2022

6 septembre : la Bulgarie célèbre le Jour de l’unification

Cette unification, survenue en 1885, est celle de la principauté de Bulgarie, autonome depuis 1878, et de la Roumélie orientale, la province bulgare, restée sous tutelle ottomane après le traité de Berlin de 1878. La Bulgarie avait alors presque acquis ses contours actuels.

Cette unification, c’est celle de la principauté de Bulgarie, autonome depuis 1878, et de la Roumélie orientale, la province bulgare, restée sous tutelle ottomane après le traité de Berlin de 1878. La Bulgarie avait, à deux régions près méridionales, presque acquis ses contours actuels. D’où une célébration appelée Jour de l’unification (ден на обединението) marquée par des cérémonies officielles, des offices religieux dans les églises, des feux d'artifice ainsi que le traditionnel marathon commémoratif. La principale célébration a lieu dans la ville de Plovdiv, qui a joué un rôle clé dans l'unification du pays.

Au printemps 1885, un Comité révolutionnaire central bulgare basé secrètement à Plovdiv et dirigé par Zahari Stoyanov a commencé à populariser l'idée d'unification. Le 5 septembre, un important groupe de rebelles armés a commencé à marcher de Golyamo Konaré (aujourd'hui Saedinenie) jusqu’à Plovdiv, la capitale de la Roumélie orientale. Les rebelles ont pris la ville le 6 septembre et ont renversé le gouverneur général Gavril Krastevich. Stoyanov a formé un gouvernement temporaire qui a proclamé la Roumélie orientale comme une partie de la Bulgarie. C’est cet anniversaire qui est célébré chaque 6 Septembre.

Ce n’est que 23 ans plus tard, le 22 septembre 1908, que l’indépendance a été proclamée.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 5 septembre 2022

Timbre émis en 1885 pour le 120e anniversaire de l’unification

5 septembre : la fête du travail aux États-Unis et au Canada

Ce jour férié n’a rien à voir avec le 1er mai célébré dans le monde entier, sauf dans quelques pays. Cette journée peu revendicative est toutefois toujours chômée puisqu’elle est fixée, chaque année, le 1er lundi de septembre. Ce grand week-end marque en Amérique du Nord la fin de l’été et, pour beaucoup d’enfants, la veille de la rentrée des classes.

Ce jour férié n’a rien à voir avec la Fête des travailleurs, célébrée chaque 1er mai dans le monde entier, sauf aux États-Unis et au Canada et quelques rares autres pays. Ayant été fixée le 1er lundi de septembre, la journée est toujours chômée, contrairement au 1er mai qui n’est assorti d’un lendemain chômé, s’il tombe un dimanche, que dans un petit nombre de pays.

Cette journée chômée a été officiellement créée en 1894 par le président américain Grover Cleveland. Elle est également célébrée au Canada depuis la même date. L’Oregon avait été le premier État à la marquer officiellement, dès 1887. La fête du travail célèbre le mouvement ouvrier américain, ses réalisations économiques et sociales. La fête avait été proposée pour la première fois par des représentants de la Central Labour Union (CLU), des Knights of Labor et de la Fédération américaine du travail en 1882.

Les festivités de la Fête du travail (Labor Day) aux États-Unis et au Canada, très peu revendicatives (en comparaison des 1er mai européens) de la fête du travail aux États-Unis sont généralement marquées des défilés parrainés par les syndicats, des pique-niques, des fêtes à la piscine, des activités nautiques et des réunions de famille. Pour beaucoup de gens, c'est le jour du dernier pique-nique estival.

Le Canada célèbre également la fête équivalente le premier lundi de septembre. La Fête du Travail du Canada remonte aux années 1880. Il a acquis le statut de fête officielle en 1894. Ce jour-là, les syndicats organisent des défilés et des pique-niques officiels. Les célébrations non syndicales comprennent des événements d'art public, des pique-niques familiaux, des activités nautiques et des feux d’artifice. La fête du Travail symbolise la fin de l'été. Dans de nombreuses écoles, la rentrée des classes a lieu juste après ce grand week-end.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

4 septembre : les huguenots assemblés au Désert

Le Mas Soubeyran, niché dans les montagnes cévenoles accueille, comme tous les ans en ce début septembre, l’Assemblée du Désert, l’une des trois grandes manifestations du protestantisme en France.

Ils arrivent en voiture, en autobus, à vélo parfois, ils viennent des Pays-Bas, d’Allemagne, de Catalogne, de Suisse, de France bien sûr, en particulier de Nîmes et de Montpellier où le calvinisme cévenol est bien implanté, ils sont chaque année, entre 15 et 20 000 à avoir répondu à l’appel de l’une des trois grandes manifestations du protestantisme en France.

Le Mas Soubeyran, niché dans les montagnes cévenoles accueille, comme tous les ans en ce début septembre, l’Assemblée du Désert. La clairière de Mialet (dans le Gard) résonne des cantiques indissociables de l’identité huguenote : le Psaume des Batailles, La complainte des prisonnières de la Tour de Constance, La Cévenole…

C’est en 1911 que fut créé ici même le musée du Désert, dans la maison d’un chef camisard nommé Laporte dont on peut encore voir la cachette aménagée pour échapper aux soldats du roi. Il commémore les persécutions des protestants depuis la révocation de l’édit de Nantes (1685) jusqu’à l’édit de tolérance de Versailles (1787) qui marquait la fin officielle de l’interdiction du protestantisme. Depuis lors, l’habitude a été prise de se réunir, le premier dimanche de septembre, autour de ce lieu de mémoire pour le souvenir des cultes clandestins, bien sûr, mais également pour réaffirmer que le Désert exprime aussi la nécessité du retrait, de l’intériorité.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 3 septembre 2022