L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

30 mai : Memorial Day aux États-Unis

Pour beaucoup d’Américains, ce dernier lundi de mai vient prolonger le premier week-end véritablement estival de l’année. Par millions, ils ont pris la route et retrouver de la famille ou des amis… à 15h , « moment national du souvenir », ils sont invités à prendre le temps d’une prière pour ceux qui sont morts.

Pour beaucoup d’Américains, ce dernier lundi de mai vient prolonger le premier week-end véritablement estival de l’année. Par millions, ils ont pris la route et retrouver de la famille ou des amis, passer du temps dans les parcs d’attractions ou tout simplement ne rien faire mais tous, à 15h , « moment national du souvenir », sont invités à prendre le temps d’une prière pour ceux qui sont morts en défendant le pays. Beaucoup de villes organisent des défilés tandis que le Président américain se rend au cimetière national d’Arlington, dans la banlieue de Washington DC.

D’autres privilégient le sport, comme le rallye Indy 500 à Indianapolis, l’une des courses automobiles les plus suivies dans le monde (qui débute ce dimanche), ou des festivals de toutes sortes, comme le Festival de la fraise ou encore le concours du plus gros mangeur de pizza à Waterloo (État de New-York) connu pour avoir abrité la première cérémonie du souvenir en 1866. Que l’on y fasse allusion ou pas, l’importance de ce jour est dans toutes les têtes.

Historiquement, ce jour était appelé « Decoration Day » en l’honneur des hommes et des femmes morts durant la guerre de Sécession (1861-1865) puis il fut étendu progressivement à tous les conflits mais pas à tous les États. En 1967, l’appellation Memorial Day fut généralisée à l’ensemble du pays. En 1971, le Congrès en fit un jour férié.

En France, au cimetière américain de Colleville-sur-Mer (Calvados) comme dans tous les cimetières américains à l’étranger, cet hommage est rendu la veille. Dans quelques, le 6 juin, pour l’anniversaire du Débarquement, la foule sera plus importante encore. On attend une trentaine de vétérans.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 mai 2022

28 mai : l'Arménie commémore sa première indépendance

Ce jour férié qui commémore la création de la République d'Arménie le 28 mai 1918.

Le Jour de la Première République (Առաջին Հանրապետության օր) est un jour férié qui commémore la création de la République d'Arménie le 28 mai 1918.

À la suite de la révolution de février 1917 en Russie, un Commissariat de Transcaucasie est créé (novembre 1917). Il décide de réunir une assemblée générale (Sejm) et de proclamer l'indépendance. Finalement, la République fédérative démocratique transcaucasienne a été proclamée en février 1918. Mais, elle a existé pendant trois mois.

Finalement, le 28 mai 1918, le Conseil national arménien proclame l'indépendance de l'Arménie. La République d'Arménie fut le premier État arménien moderne depuis la chute du Royaume arménien de Cilicie en 1375. Malheureusement, cette république nouvellement indépendante n'a pas existé longtemps. En 1920, elle est envahie par l'Armée rouge soviétique.

Ce premier jour de la République en Arménie coïncide avec celui de la république d’Azerbaïdjan, proclamé le même jour et célébré par un jour férié. Ces jours fériés arménien et azerbaïdjanais n'étaient pas célébrés à l'époque soviétique, ils ont été institués qu’après la dissolution de l'URSS. Les deux républiques ont obtenu leur deuxième indépendance en 1991.

Pour en savoir plus, lire Géopolique de l’Arménie par Tigrane Yégavian

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 26 mai 2022

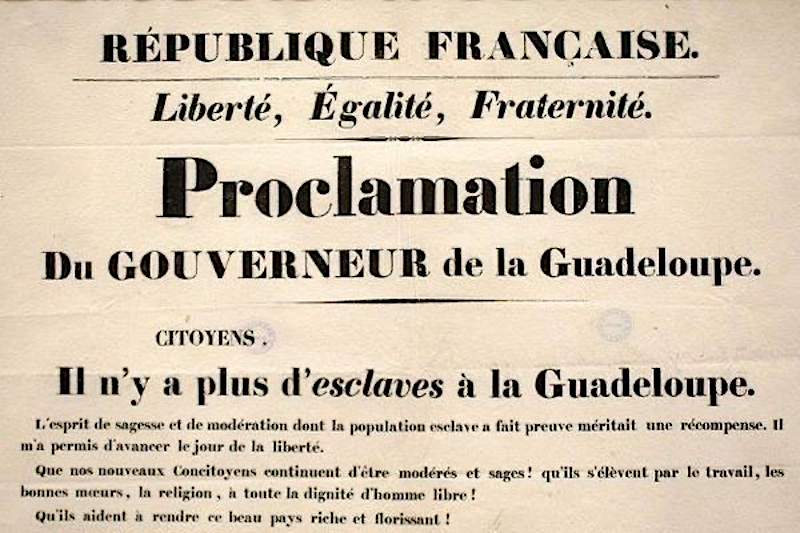

27 mai : la Guadeloupe commémore l’abolition de l’esclavage

Après la Martinique, le 22 mai, c’est au tour de la Guadeloupe de célébrer le 174e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, le 27 mai 1848.

Après la Martinique, le 22 mai, c’est au tour de la Guadeloupe de célébrer le 174e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, le 27 mai 1848 par le gouverneur de la Guadeloupe. Pour éviter une émeute, comme en Martinique, celui-ci a aussi anticipé l’arrivée du décret, lequel , voulu par Victor Schœlcher, n’est parvenu que le 5 juin et selon ses termes l’émancipation n’aurait dû avoir lieu qu’en août.

L’esclavage avait été aboli une première fois le 4 février 1794, mais les propriétaires d’esclaves avaient rejoint la contre-révolution et menacé de se tourner vers les colonies anglaises où l’esclavage avait toujours cours, Napoléon l’avait finalement rétabli en 1802, au prix d’émeutes violemment matées.

C'est au Fort Delgrès, comme chaque année que les autorités politiques et administratives de l'archipel se retrouvent pour marquer par un dépôt de gerbe cette commémoration de l’abolition et honorer la mémoire de tous les esclaves morts sans avoir connu cette liberté.

Une cérémonie aussi organisée pour rendre hommage à tous les héros de l'épopée de 1802, au nombre desquels Ignace, Massoto, Solitude. Cette dernière, une mulâtresse pendue en 1902, à l’âge de 30 ans, le lendemain de son accouchement, a été il y a quelques jours, honorée par la Ville de Paris d’une statue, dans un squatre du 17e arrondissement qui porte son nom.

On le sait, si les esclaves libérés n’ont obtenu aucune compensation pour les années de captivité et de travail forcé (pas de répartitions des terres, pas de réformes foncières… ), les quelque 10 000 propriétaires d’esclaves des colonies françaises qui ont reçu, à partir de 1849, des indemnités de 126 millions de francs or pour compenser cette abolition. Une équipe de chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a mis en ligne, vendredi 7 mai, une base de données détaillant les indemnités versées par l’État français aux propriétaires d’esclaves.

Demain, 28 mai, c’est la partie française de Saint-Martin qui commémorera l’abolition.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 26 mai 2022

26 mai : les Arméniens célèbrent la victoire de Sardarapat qui permit l’existence d’une république d’Arménie

L’issue de cette bataille de Sardarapat aurait été différente, il est fort probable qu’il n’existerait pas aujourd’hui une petite république d’Arménie aux confins de l’Anatolie et du Caucase.

L’issue de cette bataille de Sardarapat (Սարդարապատի ճակատամարտ) aurait été différente, il est fort probable qu’il n’existerait pas aujourd’hui une petite république d’Arménie aux confins de l’Anatolie et du Caucase.

La Révolution d’Octobre en 1917, a entraîné un désengagement des troupes russes qui ont quitté les territoires qu’elles occupaient en Arménie occidentale après la déroute des Ottomans. Profitant de cette nouvelle situation, les autorités turques ont décidé de lancer une offensive pour reprendre non seulement l'Arménie occidentale, mais aussi l'Arménie orientale et même toute la Transcaucasie, que la Russie avait intégré à son empire un siècle plus tôt.

Violant l'accord de cessez-le-feu signé avec les Russes en 1917, les troupes turques ont donc attaqué et occupé Yerznka, Erzurum, Sarighamish, Kars et, le 15 mai, Alexandropol (aujourd’hui Gyumri). Les Arméniens reculaient sous la pression d'une armée turque de 100 000 hommes dirigée par Vehib Pacha. Leurs 20 000 soldats et officiers arméniens n’étaient armés que de vieux fusils et mitrailleuses de l'armée russe. La bataille a duré 9 jours du 21 au 28 mai 1918. Les Turcs finirent par être repoussés par les Arméniens qui jouaient leur survie. L’Arménie orientale était le refuge de nombreux survivants du génocide de 1915. Il est probable qu’une occupation de toute la Transcausie par les armées turques aurait provoqué l’anéantissement du peuple arménien.

La victoire de Sardarapat (ou Sardarabad) a une énorme signification pour l'Arménie. La population arménienne dans la partie nord de la vallée de l'Ararat a été sauvée du génocide turc, une partie importante de l'Arménie orientale a été sauvée de la conquête turque et les conditions ont été créées pour la création d’un État arménien : le 28 mai 1918, la République d'Arménie était proclamée.

Le 26 mai 1918, une journée du souvenir a été instituée en l'honneur de la victoire à la bataille de Sardarapat et de la défaite de l'armée turque. La bataille héroïque de Sardarapat est souvent appelée "Avarayr du XXe siècle".

Chaque année, le 26 mai, une cérémonie se déroule au mémorial construit en 1968 pour le 50e anniversaire de la bataille. En 2014, la rue menant au mémorial de Sardarapat a été baptisée Mosves Silikyan, et celle rue menant du village d'Araks au musée de Sardarapat porte le nom de Daniel Bek-Pirumyan, autre acteur majeur de la victoire, avec Tovmas Nazarbekyan.

Pour en savoir plus, lire Géopolique de l’Arménie par Tigrane Yégavian

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 mai 2022

Mémorial dédié à la victoire arménienne à la bataille de Sardarapat à Nos Armavic (Sardarapat) près d’Araks , en Arménie

Commémoration

25 mai : le Liban fête sa libération, après le retrait de l’armée israélienne

Le Jour de la libération et de la résistance commémore le retrait de l'armée israélienne du sud du Liban le 25 mai 2000 après 18 ans d’occupation.

Ce Jour de la libération (يوم التحرير) est aussi connu comme le Jour de la libération du sud ou encore comme le Jour de la libération et de la résistance. Cette journée commémore le retrait de l'armée israélienne du sud du Liban le 25 mai 2000 après 18 ans d’occupation.

En se retirant de la zone du sud du Liban sud qu’elles occupaient depuis 1985, les Forces de défense israéliennes (FDI) mettaient fin à la Guerre du Liban mais pas à l’hostilité des Libanais, en particulier de la part du Hezbollah, à l’égard de son voisin du sud.. Israël avait brièvement envahi le Liban pour la première fois en 1978 et a ensuite lancé une invasion à grande échelle lors de l'opération baptisée « Paix pour la Galilée », en réalité une véritable guerre de conquête de son voisin du nord. En 1985, les forces israéliennes se sont ensuite retirées dans une zone dite « de sécurité au Sud-Liban “. La zone a été contrôlée pendant 18 ans par Tsahal (l’armée israélienne) et l'Armée du Sud-Liban (SLA), une milice libanaise pro-israélienne. Pendant des années, Tsahal et SLA se sont battus contre le Hezbollah et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), le Liban étant le refuge de nombreux Palestiniens expulsés de leurs terres en 1947-1948. C’est le Hezbollah, milice chiite, qui a le plus tiré bénéfice, en termes de poids politique, de son rôle de résistant face à l’ennemi. Ce qui lui a permis de dominer la scène politique libanaise pendant des années. Les dernières élections (avril 2022) ont toutefois marqué un recul de son influence.

En 1999, Ehud Barak est devenu le nouveau Premier ministre d'Israël. Il avait promis de retirer les forces israéliennes du Sud-Liban et a tenu sa promesse. Le 24 mai 2000, Israël a annoncé le retrait et, le lendemain au soir, le dernier soldat israélien avait quitté le Sud-Liban.

Le jour de la libération n'est pas un jour férié national au Liban, mais c'est une commémoration très importante et un jour férié chômé dans les banques et les bureaux gouvernementaux.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 mai 2022

Mise à Jour 2025 : Israël occupe à nouveau une partie du Sud-Liban dans le cadre de son affrontement avec le Hezbollah, lequel avait repris l’offensive le 8 octobre 2023. Après plusieurs raids aériens visant des dirigeants du Hezbollah mais tuant aussi de nombreux civils, L’offensive terrestre des Israéliens a commencé le 30 septembre 2024. Un accord pour un cessez-le-feu entré en application le 27 novembre 2024. Cette invasion israélienne est la quatrième au Liban après celles de 1978, 1982 et 2006.

24 mai : les Bulgares fêtent leur alphabet

En Bulgarie, quelques manifestations célèbrent l’écriture slave (ou cyrillique), l’éducation et la culture bulgares. C’est en Bulgarie, vers 850, qu’est née une nouvelle écriture, mais celle-ci n’a rien à voir à celle que l’on nomme aujourd’hui cyrillique et qui est une adaptation de l’alphabet grec aux langues slaves.

Comme chaque année, le pape François reçoit ce matin au Vatican une délégation bulgare, en l’honneur de saint Cyrille et saint Méthode, fêtés aujourd’hui par l’Église orthodoxe (le 14 février par l’Église romaine, le 11 mai par les Églises d’Orient qui suivent le calendrier julien).

Cela dit, l’entente entre les Églises n’est pas encore à l’ordre du jour. En mai 2019, lors de sa visite en Bulgarie, le pape François s’est retrouvé à prier seul dans la grande cathédrale de Sofia face aux icônes de Cyrille et Méthode. Seul, car l’Église orthodoxe locale avait refusé de se joindre au chef de l’Église catholique pour les célébrations.

Simultanément, en Bulgarie, quelques rares manifestations vont célébrer l’écriture slave (ou cyrillique), l’éducation et la culture bulgares. Le 24 mai est connu comme la Journée de l'éducation et de la culture bulgares et de la littérature slave (Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост).

C’est bien en Bulgarie, vers 850, que nait une nouvelle écriture, mais c’est du glagolitique qu’il s’agit. Une écriture compliquée qui ne sera pas utilisée très longtemps. En fait, elle sera vite remplacée par l’alphabet grec réaménagé pour les langues slaves, un alphabet qu’on appelle le cyrillique, du nom de l’un de ses soi-disant inventeurs, Cyrille et Méthode (selon une légende inventée par des slavophiles tchèques au XIXe siècle).

Ce nouvel alphabet, issu du grec, dépasse les frontières de la Bulgarie et se veut universel et démocratique. Elle vise à offrir à tous les peuples de langue slave un accès égal à la connaissance, qu’elle soit spirituelle ou scientifique. De nos jours, l’alphabet cyrillique est employé non seulement par les Bulgares, mais aussi les Serbes, les Ukrainiens, les Russes...

La Russie, qui ne voulait pas être en reste, a fait du 24 mai la Journée nationale de la littérature et de la culture slaves (Национальный день славянской письменности и культуры). La légende veut que ce soit le 24 mai 863 dans la ville de Pliska, alors capitale de la Bulgarie, que les frères de Thessalonique Cyril et Methodius aient annoncé l'invention de l'alphabet slave. Mais, c’est une légende.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 mai 2022

23 mai : la fête des travailleurs en Jamaïque

La Jamaïque ne célèbre pas la fête des travailleurs le 1er mai comme dans la plupart des pays du monde mais le 23 mai en souvenir d’une rébellion ouvrière qui a éclaté le 23 mai 1938.

La Jamaïque ne célèbre pas la fête des travailleurs le 1er mai comme dans la plupart des pays du monde mais le 23 mai en souvenir d’une rébellion ouvrière qui a éclaté le 23 mai 1938.

En 1938, la Jamaïque était en proie à des troubles sociaux, les ouvriers étaient nettement sous-payés et plusieurs grèves ont éclaté à travers l'île, les travailleurs demandant tous la même chose, de meilleurs salaires. La plus remarquable de ces révoltes a été celle de l'usine de sucre de Frome qui qui a débuté le 23 mai 1938.

Une figure éminente a émergé des mouvements de 1938 : St. William Grant (St. pour "sergent"), un dirigeant syndical, nationaliste noir et garveyiste (influencé par Marcus Garvey). Grant s’est battu pour les droits des travailleurs et a même été arrêté en 1938 pour ses positions fermes, mais il mourra dans l’anonymat et la pauvreté. Son combat n’a cependant pas été oublié : le Victoria Park dans Parade au centre de Kingston a été renommé en mémoire de St.William Grant en 1977. En 1974, il a reçu l'Ordre de distinction à titre posthume. Son successeur à la tête du mouvement ouvrier, Alexander Bustamante, deviendra Premier ministre.

C'est à partir de ces mouvements ouvriers de 1938 que des syndicats ont été formés pour défendre la cause des travailleurs jamaïcains. La décision de faire du 23 mai la fête du travail date de 1961, quand un projet de loi au Parlement a aboli le Commonwealth Day (Empire Day jusqu’en 1958), un jour férié qui marquait l'anniversaire de la reine Victoria d'Angleterre, le monarque à qui on attribuait l'abolition de l'esclavage, son anniversaire était un jour férié fixé au 24 mai. Il fut décidé d’en faire la Fête du travail. Mais, sur proposition de Norman Manley, chef du gouvernement de l’époque, cette Fête du travail, (Labor Day), a été fixé au 23 mai, le jour anniversaire de l’apparition, en 1938, d’un mouvement ouvrier en Jamaïque.

Il y a une dimension supplémentaire à cette célébration : quand Hugh Shearer est devenu Premier ministre, en 1967, il a institué ce jour-là, une réception de la fête du Travail à Jamaica House (le siège du gouvernement). C'est une tradition qui perdure encore aujourd'hui. Hugh Shearer avait commencé sa carrière politique en tant que syndicaliste. Il avait participé avec Alexander Bustamante et d’autres dirigeants syndicaux à des négociations avec les employeurs dans certains conflits de travail les plus importants. En 1953, il a été nommé superviseur insulaire de l'Union. En 1977, il est devenu président du syndicat industriel et, dans les années qui ont suivi, fait de ce syndicat le plus grand des Caraïbes anglophones.

De 1961 à 1971, la fête a été très formelle et consensuelle. Elle prendra par la suite une dimension beaucoup plus combative et moins unitaire, un vrai jour de lutte des travailleurs pour leurs droits. Mais, elle est aussi l’occasion de travaux communautaires d’intérêt général.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 mai 2022

Norman Manley, l’initiateur de la date du 23 mai

22 mai : Aldersgate Sunday, fête méthodiste américaine et anglaise

Les méthodistes dédient ce dimanche au fondateur de leur Église, une branche anglo-saxonne du protestantisme.

Cette journée commémore un événement religieux qui bouleversa la vie d’un homme, John Wesley, et fit naître une nouvelle Église, l’Église méthodiste. Ce prédicateur anglais du XVIIIe siècle fit une expérience sensible de conversion (une « rencontre avec Dieu » ) lors d’une réunion de prière à Aldersgate, au cœur de Londres, le 24 mai 1738 ! Cette « expérience du Salut », ainsi qu’il la définira, deviendra une des caractéristiques du méthodisme et d’autres mouvements du « Réveil ». Dès lors, John Wesley et ses disciples parcoururent l’Angleterre et les colonies américaines, prônant un nouveau mode de pratique de la religion, caractérisé par l’expérience personnelle divine. En 1784, il rompt avec l’Église anglicane officialisant le mouvement méthodiste. De nos jours, le méthodisme compte 80 millions de membres revendiqués dans le monde. C’est aujourd’hui la deuxième Église protestante aux États-Unis.

En privé, c’est le 24 mai que les méthodistes dédient une journée (Aldersgate Day) à John Wesley, le fondateur de leur Église. Mais, en Angleterre comme aux États-Unis, la plupart des cérémonies sont organisées ce dimanche (Aldersgate Sunday), et non le 24 mai, jour officiel de la fête.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 mai 2022

21 mai : la vingtième journée de l'Europe en Ukraine

Une date qui symbolise la prise de conscience des Ukrainiens de leur propre identité européenne, de leurs racines culturelles et de leurs valeurs.

Depuis 2003, les Ukrainiens célèbrent une Journée de l'Europe en Ukraine (День Європи в Україні). Cette date symbolise la prise de conscience des Ukrainiens de leur propre identité européenne, de leurs racines culturelles et de leurs valeurs. Cette année, agressée par une puissance eurasiatique aux contours flous, les Ukrainiens dans leur très grande majorité, ont fait montre d’un attachement particulier à leur statut de nation européenne. Des pays qui n'étaient que des voisins sont devenus de véritables amis proches, des aides et, pour beaucoup, un refuge et un salut contre l'agression russe. Dans le même temps, les soldats ukrainiens se présentent comme un puissant bouclier pour les Européens, défendant pratiquement toute l'Europe des ambitions impériales agressives du Kremlin.

La Journée de l'Europe en Ukraine a été instaurée par le président Leonid Kuchma afin de renforcer les liens entre l'Ukraine et l'Union européenne. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un jour férié, il a le statut d'une célébration officielle. La date désignée est le troisième samedi de mai, mais les célébrations durent généralement le week-end entier.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 mai 2022

Mise à jour 2025 : Le 27 décembre 2024, le président Volodymyr Zelenskyy a institué, la Journée de l'harmonie interethnique et de la diversité culturelle. Selon le décret, les principaux objectifs de la nouvelle fête, placée le 21 mai, sont de renforcer l'unité et l'harmonie du peuple ukrainien, d'affirmer l'identité nationale et civique ukrainienne, de promouvoir le libre développement de la diversité culturelle des peuples autochtones et des minorités nationales (communautés) d'Ukraine et de montrer du respect pour leur contribution à la défense de la souveraineté de l'État et de l'indépendance de l'Ukraine.

Les Ukrainiens constituent la nation titulaire de l'Ukraine, représentant plus des trois quarts de la population du pays. Cependant, ils ne constituent pas le seul groupe ethnique autochtone en Ukraine. Selon la législation ukrainienne, les Tatars de Crimée, les Karaïtes de Crimée et les Krymchaks sont considérés comme autochtones d'Ukraine, et plus précisément de Crimée. Ils se distinguent des autres minorités ethniques vivant en Ukraine par l'absence d'État propre en dehors de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'aucun autre État ne pourrait garantir la préservation de leurs traditions, de leur culture et de leur identité.

D'autres groupes ethniques vivent en Ukraine, notamment les Russes, les Juifs, les Polonais, les Allemands, les Moldaves, les Roumains, les Grecs, les Bulgares, les Biélorusses, les Tchèques et les Slovaques, les Hongrois, les Tatars, les Arméniens, les Grecs, les Azerbaïdjanais, les Géorgiens, les Gagaouzes, les Roms, les Coréens du groupe Koryo-saram (Coréens de souche de l'ex-Union soviétique), entre autres. Au total, l'Ukraine compte plus de 100 groupes ethniques différents, représentant plus de 20 % de la population totale du pays.

20 mai : vingt ans d'indépendance, la fête nationale du Timor oriental

Le Timor oriental (Timor-Leste, en Portugais) est indépendant depuis le 20 mai 2002 seulement et c’est un miracle si ce pays existe.

Le Timor oriental (Timor-Leste, en portugais) est indépendant depuis 2002 seulement, le 20 mai, et c’est un miracle si ce pays existe.

Quand le Portugal set retire, en 1975, de cette moitié d’île qu’il occupait depuis près de quatre siècles, le Timor oriental se proclame indépendant le 28 novembre 1975, mais son territoire est aussitôt annexé par l’Indonésie qui occupe le pays dès le 7 décembre, avec les encouragements des États-Unis et de l’Australie voisine, laquelle en profite pour piller ses ressources pétrolières. Cette annexion ne fut jamais acceptée par l’ONU, Canberra est la seule capitale à l’avoir reconnue. Il a fallu la chute du dictateur indonésien, Suharto, en 1998, pour que l’idée d’un référendum d’autodétermination soit admise et que l’Australie cesse de bloquer toute motion à l’ONU en faveur du Timor oriental. Le référendum a lieu en 1999, donnant un résultat massivement en faveur de l’indépendance (près de 80%), ce qui mit en fureur les autorités de Djakarta. S’en est suivi d'une période de massacres à grande échelle (quelque 1400 morts) et de saccage systématique des grandes villes par l'armée indonésienne sans que la communauté internationale ne réagisse avec une grande diligence. Les victimes attendent toujours que justice soit faite. Finalement, le pays sera sauvé par l’Australie, avec un mandat de l’ONU, et l’indépendance pourra finalement être proclamée douze ans plus tard, le 20 mai 2002. Le pays est alors dévasté et ruinée.

Un second miracle s’est ensuite produit, le petit État grand comme deux fois la Corse, peuplée de 1,3 million d’habitants, a connu une croissance économique inespérée et conservé un régime démocratique (même avec 40 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté). Voilà aussi ce que célèbre la fête nationale du Timor oriental. Ce jour férié est celui de la Restauration de l’indépendance (Dia da Restauração da Independência ). Par chance, ce pays un des plus jeunes au monde est aussi un des moins touchés par la Covid-19. En revanche, la chute du cours des hydrocarbures ne manquera pas de l’affecter.

Les cérémonies commencent dès le 19 mai, avec la messe dans l'église cathédrale à 9h. Le 20 mai, le palais du président de la République reçoit les Forces armées à 7 heures du matin, passées en revue par le président de la République, José Ramos Horta (élu le 20 avril dernier), de la levée du drapeau, de la présentation des armes et de l'hommage dû aux héros « Tombados por Pátria ». Les festivités, après le cocktail, reprennent à 16h.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 mai 2022

16 mai : Lag Ba'Omer ou la fête juive des sages

Les juifs célèbrent Lag Ba’Omer, l'anniversaire du décès du mystique Rabbi Chimone bar Yo'haï, auteur du Zohar, principal livre de la Kabbale.

Les juifs célèbrent Lag Ba’Omer, l'anniversaire du décès du mystique Rabbi Chimone bar Yo'haï, auteur du Zohar, principal livre de la Kabbale. En Israël, on allume des feux de joie et les plus religieux se rendent en pèlerinage au mausolée supposé du sage à Meron dans le nord d’Israël. L’affluence est telle depuis quelques années qu’en 2021 cette fête a provoqué une gigantesque bousculade dans laquelle 44 personnes ont perdu la vie.

Lag Ba'Omer (ל"ג בעומר) est une fête observée le 33e jour entre les fêtes de Pessah et de Chavouot, autrement dit entre les anniversaires du jour où le peuple juif a quitté l'Égypte et le jour Dieu leur a donné la Torah. Lag Ba'Omer signifie littéralement "le 33e jour du Omer". Selon la gematria, chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. "Lag" représente les lettres Lamed et Gimmel totalisant 33.

Les origines de cette fête juive mineure, mais très populaire chez les juifs intégristes, sont un peu floues. Ce serait l'anniversaire de la mort du rabbin Simeon bar Yochai. Plus tard, elle a également été associée à la révolte de Bar Kokhba, une rébellion juive contre l'Empire romain, ainsi qu’au rabbin Akiva.

Les coutumes les plus connues de cette fête sont l'allumage du feu de joie et le jeu de l'arc et des flèches symbolisant les victoires militaires de Simon Bar Kokhba lors de la révolte. Les familles font des sorties et des pique-niques, de nombreuses fêtes sont organisées. Les juifs ashkénazes programment souvent des mariages pour ce jour car Omer est une période de semi-deuil où les mariages sont interdits, mais cette restriction est levée à Lag Ba'Omer.

La date Lag Ba'Omer est variable sur la calendrier grégorien : vendredi 16 mai 2025, mardi 5 mai 2026, mardi 25 mai 2027…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2025

18 mai : le Jour de la bataille de Las Piedras en Uruguay

Un épisode majeur de la guerre d'indépendance vis à vis de l'Espagne, en 1811

Le 18 mai est le Jour de la bataille de Las Piedras (día de la Batalla de Las Piedras) en Uruguay. Il s'agit d'un jour férié officiel, mais qui ne concerne que les écoles et les fonctionnaires.

La bataille de Las Piedras a eu lieu le 18 mai 1811 dans le cadre de la guerre d'indépendance vis à vis de l'Espagne. Cette bataille considérée comme un tournant dans la révolution, qui impliquait l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay.

L'armée uruguayenne de 1 000 hommes était dirigée par José Gervasio Artigas, qui devint plus tard un héros national. La bataille n'a duré qu'une journée, mais elle s'est soldée par une victoire totale des révolutionnaires. Après la bataille, Artigas prononça sa célèbre phrase « Guéris les blessés, miséricorde aux vaincus » (Curad a los heridos, clemencia para los vencidos). Cette décision faisait référence aux prisonniers espagnols et aux soldats blessés, et elle était très inhabituelle à cette époque.

Après la bataille, seules Colonia del Sacramento et Montevideo sont restées sous le contrôle des royalistes, les partisans de la monarchie espagnole. Elles seront finalement été prises par le général Carlos María de Alvear le 20 juin 1814.

C’est aussi la Journée nationale de l'armée, laquelle fête son 211e anniversaire.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 17 mai 2022

La bataille de Las Piedras - Reddition de Posadas, œuvre de Juan Luis Blanes,

17 mai : la journée de la langue et de la littérature galicienne

Cette année, la Journée des lettres galiciennes est dédiée à Florencio Delgado Gurriarán, un écrivain qui a terminé sa vie au Mexique, mais qui a toujours écrit en galicien.

Le 17 mai est férié en Galice, la région la plus occidentale de l’Espagne ibérique. Ce qui, cette année, permet de prendre un pont de quatre jours. C’est la Journée des lettres galiciennes (Día das Letras Galegas), anniversaire de la publication en 1863 de Cantares gallegos, recueil de poésie en langue galicienne de la poétesse Rosalía de Castro. Elle est l'une des figures les plus marquantes du Rexurdimento de la literatura en Gallego (renaissance de littérature en galicien). Car cette journée est aussi celle de la langue galicienne, proche du portugais et reconnue officielle dans cette province située juste au nord du Portugal. Elle est parlée par quelque deux millions et demi de personnes.

La Journée a été instituée en 1963, à l’occasion du centenaire de la publication de l’œuvre poétique de Rosalía de Castro. Mais chaque année, elle est dédiée à un auteur différent, choisi par l'Académie royale galicienne, pourvu qu’il ait publié dans cette langue et qu’il soit décédé depuis au moins dix ans. En 2022, un hommage est rendu à Florencio Delgado Gurriarán (1903-1987), figure de la diaspora galicienne au Mexique. Engagé dans le camp républicain, il s’était exilé au Mexique à la fin de la guerre civile, où il a terminé sa vie.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 16 mai 2022

16 mai : Vesak, le jour le plus sacré du Bouddhisme

En ce jour de pleine lune, c’est Vesak, le jour le plus sacré pour les bouddhistes, puisqu’il marque l’anniversaire et l’éveil de Bouddha. Cette fête, appelée aussi Visakha Bucha, est reconnue par l’Unesco.

En ce jour de pleine lune, c’est Vesak, le jour le plus sacré pour les bouddhistes, puisqu’il marque l’anniversaire et l’éveil de Bouddha. Cette fête, appelée aussi Visakha Bucha, est reconnue par l’Unesco.

Dans une grande partie de l’Asie, on décore les rues, les maisons et les temples de lanternes et de guirlandes, on libère également des oiseaux en cage, signe de la compassion de Bouddha. La tradition veut également que l’on offre du thé et des plats végétariens à tous les visiteurs, quels qu’ils soient.

C’est à Borobudur (Indonésie), le plus grand temple bouddhiste au monde, sorte de mandala géant composé de 72 stupas, que les fêtes sont les plus somptueuses. À la tombée de la nuit, les moines allument des bougies et des lanternes et commencent une lente procession depuis Mendut et Pawon, deux autres temples bouddhistes à quelques kilomètres de là. Tout en chantant et en psalmodiant, ils entraînent avec eux une foule de fidèles (et de touristes) et, à leur arrivée à Borobudur, ils laissent s’échapper les lanternes qui illuminent le ciel de leurs couleurs.

Vesak est la fête la plus importante du calendrier bouddhiste, elle commémore en même temps la naissance, l’éveil et la mort de Bouddha selon l’école Vajrayana. Ce jour, on prie tout particulièrement pour la paix dans le monde, l’harmonie entre les peuples et les religions.

Cette fête, aujourd’hui, ne concerne que l’école Vajrayana du bouddhisme (implantée au Tibet, au nord de l’Inde, et chez les Occidentaux). Pour l’école Theravada, c’est le 25 mai. Quant à l’école Mahayana, elle fête séparément les trois événements (naissance, éveil et mort).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 mai 2022

Jour du Vesak 2555 à Borobudur, Indonésie

Parures festives sur le lac pour l'anniversaire de Bouddha, à Jaffna, Sri Lanka

14 mai : la Sainte-Tamar, fête patriotique et religieuse en Géorgie

En Géorgie, on fête Tamaroba, une célébration en hommage à Tamar la Grande, une reine qui a gouverné la Géorgie de 1184 à 1213. Son règne est considéré comme le point culminant de l'âge d'or géorgien.

L’Église orthodoxe géorgienne commémore la Sainte-Tamar ou la Tamaroba (თამარობა). Cette fête rend hommage à Tamar la Grande, une reine qui a gouverné la Géorgie de 1184 à 1213. Son règne est considéré comme le point culminant de l'âge d'or géorgien.

Tamar, née vers 1160 est la fille du roi George III de Géorgie et de son épouse Burdukhan, dont le règne a été marqué par des rébellions de la noblesse cherchant à le détrôner. Le roi a réprimé les révoltes et couronné Tamar, âgée de 18 ans, co-dirigeante du royaume afin de faire d'elle son successeur légitime. Après la mort de son père en 1184, Tamar est devenue à 24 ans, la seule monarque de Géorgie avec le titre de roi ("mepe") et non de reine ("dedopali"). Son règne de 29 ans a vu le pays maintenir un État unifié avec une économie forte, une bureaucratie bien organisée, un équilibre prudent entre le pouvoir de l'État et de l'Église, des relations harmonieuses entre les différents groupes ethniques du Royaume et un épanouissement des arts. La reine a ensuite été romancée et idéalisée dans la culture géorgienne. Tamar la Grande a été canonisée par l'Église orthodoxe géorgienne. Son jour de fête est connu en Géorgie sous le nom de "Tamaroba". Ce n'est pas un jour férié, mais il est célébré dans les églises de tout le pays.

Tamar (et ses dérivés Tamara, Tamuna, Tamila, Tata, Tato, Tamta et bien d'autres) est l'un des prénoms les plus courants en Géorgie avec Nino, Mariam et Natia. Chaque 14 mai, les principales célébrations se déroulent à Akhaltsikhe où se trouve un monument en son honneur. #tamaroba

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 13 mai 2021

13 mai : Madagascar célèbre le cinquantenaire sa seconde indépendance

Le 13 mai 1972, la Première République malgache était renversée par une révolte populaire réprimée dans le sang. Une date qui a marqué la culture politique de la Grande île, qui commençait à prendre ses distances avec la France, et imposé l’armée au pouvoir.

Le « Mai malgache » ou plus précisément la « Révolution du 13-Mai » ne fait pas l’objet d’un jour férié même si cette date a façonné la mémoire collective de la Grande île. Pour ce 50e anniversaire des évènements du 13 mai 1972, la commémoration ne se limite pas à celle qu’organisent chaque année les « soixante-douzards » (de l’association « Hetsika 13 mai 72 » ), les manifestants qui ont renversé le régime de Philibert Tsiranana. Cette année, l’Université d’Antananarivo, la Fondation Friedrich-Ebert et la Commune Urbaine d’Antananarivo organisent plusieurs journées de commémoration tout au long de ce mois de mai 2022, cependant l’épicentre sera la journée du 13 mai à l’esplanade d’Ankatso le matin et sur le parvis de l’hôtel de ville d’Antananarivo l’après-midi.

Tout avait commencé fin 1971 par des mouvement lycéens, puis début 1972 par une grève des étudiants de l’école de médecine de Befelatanana dont les sortants étaient appelés, à l’époque des « médecins de l’indigénat » et étaient toujours affectés en banlieue, d’où leur frustration. Les manifestations ont pris de l’ampleur et l’allure d’une contestation du régime (la Première République malgache créée sous l’égide de la France). Acculé par la violence , notamment celle de sa propre police, le président Tsiranana avait d’abord envisagé de laisser le pouvoir aux étudiants qui l’ont refusé, puis à l’Église, nouveau refus. Finalement, c’est l’armée qui en a hérité (et, un demi siècle plus tard, ne l’a toujours pas lâché !). Le général Gabriel Ramanantsoa, étant le plus haut gradé de l’époque, est devenu le chef d’État, lors de la « Transition militaire ». Il était notamment reproché à Tsiranana d’être trop influencé par la France si bien que sa chute a été vue par beaucoup comme la deuxième indépendance de Madagascar (après celle officielle du 26 juin 1960). Cette révolution est, en effet, le début d’un processus de « malgachisation » à marche forcée menée par un nouveau président plutôt conservateur. Il ne faut pas confondre avec la révolution qualifiée de socialiste, qui placera la Grande île dans la mouvance soviétique en 1975. Cependant, le renversement, en mai 1972, de la Première République suscite également la résurrection symbolique des victimes de l’insurrection déclenchée le 29 mars 1947, dirigée contre l’occupation française. Dès son accession au sommet du pouvoir, Didier Ratsiraka, en 1975, leur fera ériger un mausolée.

À Antananarivo, les principales cérémonies ont lieu la Place du 13 mai « Kianjan’ny 13 mai », situé devant l’Hôtel de Ville, connu depuis 1972 pour être l’espace urbain de contestation. C’est là que, le 13 mai 1972, des milliers de manifestants se rendirent pour réclamer la libération d’étudiants arrêtés et envoyés au bagne. Les forces de l’ordre ont tiré sur la foule, faisant près de 40 morts et de nombreux blessés. C’est ce que l’on commémore aujourd’hui par des dépôts de gerbes et des programmes culturels qui ont démarré, il y a quelques jours à l’occasion de ce cinquantenaire.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 mai 2022

La place du 13-Mai, à l’époque

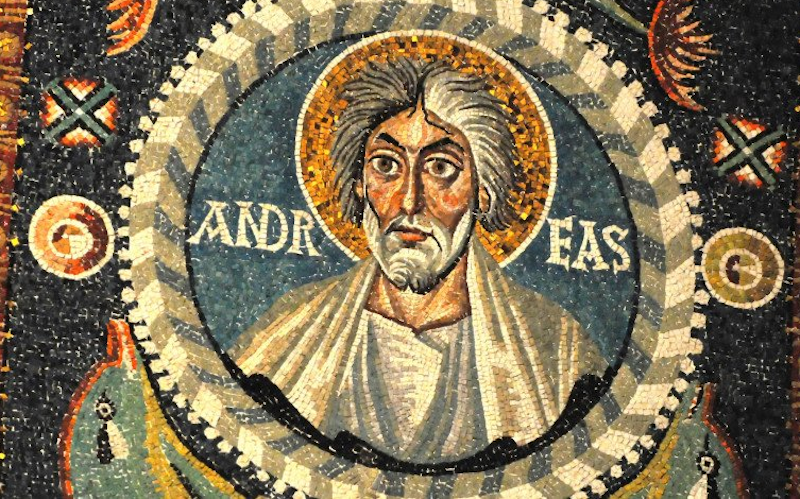

12 mai : la Saint-André des Géorgiens

Jour férié en Géorgie où on célèbre l’apôtre André, fondateur de l’Église de Géorgie.

Les Géorgiens célèbrent l’apôtre André, fondateur de leur Église. La Saint-André (წმინდა ანდრიას დღე) est un jour férié et chômé depuis 2019.

Ce jour de fête en Géorgie célèbre saint André, le père de l’Église orthodoxe de Géorgie. De nombreuses fêtes et processions accompagnent cette journée. La Géorgie est certainement l’un des pays les plus anciennement christianisés au monde. Le christianisme en devint la religion officielle dès le IVe siècle, suite à la conversion du souverain d’Ibérie (ou Ivérie, ancien nom de la Géorgie) le roi Mirian III (saint Miran) et son épouse, la reine Nana. Si c’est sainte Nino (fêtée le 15 décembre), fille d’un général romain, qui évangélisa à cette époque le pays, c’est saint André qui prêcha la parole du Christ dès le Ier siècle dans le Caucase et tout autour de la mer Noire.

Né en Galilée, frère de l’apôtre Pierre, André est considéré comme le premier disciple de Jésus, d’où son nom de « Protocletos » (soit le « premier nommé » dans la tradition orthodoxe). Il meurt en martyr sur la croix en 60. Il est aussi le patron de la marine russe et de l’Église roumaine.

L’Église orthodoxe autocéphale apostolique de Géorgie le fête une seconde fois, le 13 décembre, jour de sa mort. En Occident, il est fêté le 30 novembre (du fait du change due calendrier).

Pour suivre les fêtes religieuses et traditionnelles, partout dans le monde, consulter l’Almanach des fêtes religieuses

10 mai : la mémoire de la traite des Noirs, une date parmi d'autres

Depuis 2006, la France commémore chaque 10 mai, l’abolition de l’esclavage, en référence à la date du vote par l’Assemblée nationale en 2001 de la loi dite « Taubira ».

Depuis 2006, à la demande du président Chirac, la France commémore chaque 10 mai, l’abolition de l’esclavage, en référence à la date du vote par l’Assemblée nationale en 2001 de la loi dite « Taubira » (adoptée en dernière lecture par le Sénat le 21 mai). Une loi mémorielle qui a provoqué des débats parmi les historiens. L’article premier dit ceci : « La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité. ». Il lui a été reproché d’élargir la période à l’activité des Portugais, la France n’ayant débuté la traite qu’à la fin du XVIIe. Du coup, si on élargit la focale pourquoi ne pas faire référence à celle pratiquée par les Arabes et même les Africains entre eux, de manière bien antérieure... En réalité, le projet de loi de Christiane Taubira proposait le 8 février en référence à la condamnation par le Congrès de Vienne, le 8 février 1815, de la traite négrière transatlantique, « répugnant au principe d'humanité et de morale universelle ». Faute de consensus, cette date n’a pas été retenue.

Cela dit, chaque DOM ou TOM a une date de commémoration spécifique : le 27 avril à Mayotte, le 22 mai en Martinique, le 27 mai en Guadeloupe, le 10 juin en Guyane et le 20 décembre à La Réunion. Quant aux associations regroupant les Français d'outre-mer, elles ont opté pour le 23 mai, en mémoire de l’abolition de l’esclavage le 23 mai 1848 et de la marche silencieuse du 23 mai 1998 qui a contribué à la mobilisation en faveur de la loi Taubira. La date a été officialisée en 2008 par le gouvernement Fillon et depuis 2017, le 23 mai est marqué comme « journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial ».

Même dispersion au niveau international : l’ONU a créé une « Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage » au 2 décembre, et l’Unesco célèbre le 23 août en souvenir de la nuit du 22 au 23 août 1791 lors de laquelle une révolte d’escales éclate à Saint-Domingue. Finalement, en 2008, l’ONU opte pour le 25 mars comme Journée internationale de célébration du bicentenaire de l'abolition de la traite transatlantique des esclaves.

Le 10 mai est qualifié officiellement de Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions.

Le vingt-et-unième anniversaire de la loi du 21 mai 2001, qui a reconnu l'esclavage et la traite comme crimes contre l'humanité, est notamment célébré par la lecture d'un extrait du discours prononcé par la députée Christiane Taubira, rapporteure de la proposition de loi, devant l'Assemblée nationale en 1999.

Enfin, un anniversaire mérite lui aussi de ne pas être oublié : celui de la toute première abolition de l’esclavage en 1794, le 4 février.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 mai 2022

8 mai : le 80e anniversaire de la capitulation de 1945

La France célèbre la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale par un jour férié. À Paris, la journée commence par un dépôt de gerbe au pied de la statue du général De Gaulle, sur les Champs-Élysées, et se poursuit place de l’Étoile avec un ravivage de la flamme du soldat inconnu par le président de la République.

La France célèbre la fin (officielle) des combats de la Seconde Guerre mondiale par un jour férié. À Paris, la journée commence par un dépôt de gerbe au pied de la statue du général De Gaulle, sur les Champs-Élysées, et se poursuit place de l’Étoile avec un ravivage de la flamme du soldat inconnu par le président de la République qui fait ensuite une revue des troupes présentes. La cérémonie, comme celles qui se déroulent en province, se font, cette année sans public. Les Français sont invités à pavoiser leurs balcons ou fenêtres aux couleurs de la France. Ce qui n’est guère une tradition française.

Cette date n’a pas toujours été une évidence pour les français, même si aujourd’hui, elle fait partie des ponts possibles du mois de mai. Le 8 mai a été férié de 1953 à 1959, puis à nouveau de 1969 à 1975, mais en restant un jour travaillé. En 1959, il est remplacé par le 2e dimanche du mois de mai jusqu’en 1968. Au nom de la réconciliation franco-allemande, le président Giscard d’Estaing avait supprimé la Fête de la victoire des commémorations officielles, au grand dam des associations d’anciens combattants. Elle a été rétablie par le président Mitterrand en 1982 qui, en outre, a fait du 8 mai un jour chômé, ce qu’il n’était pas jusque-là. La date, il st vrai n’est pas aussi mémorable pour la France que celle du débarquement, le 6 juin 1944, ou celle de la libération de Paris, le 25 août 1944.

En fait, le 8 mai, n’est pas date la libération de la France. Celle-ci a eu lieu beaucoup plus tôt pour l’essentiel du territoire (dès 1943 pour la Corse). Et à cette date, le territoire n’est pas totalement reconquis puisque à Lorient ou à Dunkerque, les Allemand résistent encore en dépit de la capitulation.

Le 8 mai, la séquence de la guerre n’est pas terminé, beaucoup d’« absents » ne sont pas encore rentrés, ou rentreront jamais, on ne le sait pas encore. On attend encore les prisonniers de guerre, les membres du STO, les déportés politiques, les juifs et tziganes. On découvre les horreurs de la déportation, mais on ne fait pas encore la distinctions entre camps de concentration et camps d’exterminations. D’autres dates, d’autres commémorations seront nécessaires pour liquider cette guerre, le 8 mai ne remplit que très partiellement cette fonction.

Après plus de cinq années d'une guerre en Europe qui a coûté la vie à des dizaines de millions de personnes, les forces alliées pénètrent en Allemagne en février 1945. Trois jours après le suicide d’Adolf Hitler dans son bunker, le 30 avril, les troupes nazies qui défendent Berlin capitulent, le 2 mai 1945. Le 7 mai, à 2h41 du matin, le général Alfred Jodl – chef d'état-major de la Wehrmacht – signe à Reims la capitulation sans condition de l’Allemagne. L'acte de capitulation fixait la cessation des hostilités au 8 mai à 23h01. Pour faire plaisir à Staline, un nouvel acte de capitulation du IIIe Reich est signé à Berlin entre les commandements militaires allemands et alliés à 00h16 (d’où la date du 9 mai retenue par les Russe). La guerre prend officiellement fin sur le continent européen.

En Belgique, le 8 mai a été un jour férié de 1953 à 1983, ce n’est plus le cas, cette date n’ayant pas de lien direct avec l’Histoire de la Belgique, laquelle été libérée fin 1944. En 2011, la Norvège a cessé de célébrer la libération pour faire du 8-Mai, la Journée des anciens combattants (Veterandagen). Aux Pays-Bas, la fin de la guerre est fêtée le 5 mai, jour de la libération totale du territoire national. Ce pays célèbre un jour de deuil chaque 4 mai dédié aux victimes du conflit. En Italie, la Fête de la libération est le 25 avril. En Finlande, le 27 avril. Quant aux Russes, c’est le 9 mai qu’ils fêtent la victoire sur l’Allemande nazie… un grande célébration à la gloire de Poutine et de Staline.

Le 8 mai 1945, débutait la Guerre d’Algérie, mais ça, on ne le savait pas encore.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 7 mai 2025

6 mai : la Saint-Georges des Bulgares, jour de bravoure de l'armée

Ce jour férié en Bulgarie est à la fois une journée de défilés militaires le matin, en l’honneur de l’armée, et de pique-nique en famille l’après-midi.

Ce jour férié en Bulgarie est à la fois une journée de défilés militaires le matin, en l’honneur de l’armée, et de pique-niques en famille, l’après-midi.

La Saint-Georges (Гергьовден) est fêtée ici le 6 mai, car l’église bulgare suit toujours le calendrier julien. En occident, elle est célébrée le 23 avril, notamment en Angleterre dont c’est le saint patron. Depuis 1880, en Bulgarie (avec une interruption tout de même de 1946 à 1993 sous le régime communiste), la Saint-Georges (Gergyovden) est connue en Bulgarie comme le Jour de la bravoure de l’armée (Ден на храбростта и празник на Българската армия).

L’église bulgare célèbre ce jour-là saint Georges le Victorieux. Le personnage est un officier romain, originaire de Cappadoce, devenu chrétien, qui refuse de refuse de se prêter aux cérémonies religieuses ordonnées par l’Empereur Dioclétien. Il sera mis à mort en Palestine pour refuser d’obéissance. Plus tard s'ajoutera, la légende de la lutte victorieuse de saint Georges contre un dragon malveillant qui symbolise le démon ou l’ennemi si on en fait un symbole militaire.

L’étymologie de Georges fait néanmoins de lui, aussi, un personnage qui travaille la terre. Depuis des siècles, la Saint-Georges est un fête agraire très importante et très populaire dans les Balkans, ainsi qu’en Turquie (Hidirellez) où elle est toujours très fêtée même si le pays est majoritairement musulman. Elle se passe en plein air, en famille autour un grand feu où on fait rôtir des moutons. Cette année, en raison de la pandémie, la fête ne pourra pas avoir lieu, aussi bien en Turquie qu’en Bulgarie ou ailleurs. D’ailleurs, en raison de problèmes d’approvisionnement, la viande de mouton risque de manquer en Bulgarie où 80% des stock ont été consommés pour les fêtes de Pâques.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 5 mai 2022