L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

26 mars : Hawaï célèbre un des ses derniers princes

Le prince Kūhiō aurait pu régner sur Hawaï si les Américains n’avaient pas aboli la monarchie. Il se contera d’une carrière de représentant de son île au Congrès des États-Unis. À Hawaï, un jour férié lui rend hommage.

À Hawaï, on célèbre l’anniversaire du prince Jonah Kūhiō Kalanianaʻole, né le 26 mars 1871 et mort, il y a juste un siècle, en 1922. Ce prince héritier de la dynastie Kalākaua, n’a jamais régné car la monarchie d’Hawaï a été reversée en 1893 par un groupe d'hommes d'affaires américains qui ont établi une république. Le prince Kūhiō a participé à une rébellion contre cette république imposée, a été arrêté et condamné à un an de prison.

Suite à l'annexion d'Hawaï par les États-Unis, le prince Kūhiō quitte le pays et voyage en Europe puis en Afrique. Il est finalement retourné à Hawaï en 1902 pour s’engager en politique. Au début, il a rejoint le Home Rule Party d'Hawaï, puis le Parti républicain. En 1903, il a été investi candidat républicain au Congrès des États-Unis et a été élu. Kūhiō a ensuite représenté le territoire d'Hawaï au Congrès jusqu'à sa mort en 1922. On lui doit une action politique en faveur de son archipel natal qui, en retour, a fait de son anniversaire un jour férié (Prince Kūhiō Day). Cette année, 2022, la date tombant un samedi, le vendredi 25 mars est également férié à Hawaï.

Le Prince Kūhiō Day a été officiellement établi en 1949. C'est l'un des deux jours fériés dédiés à la royauté, l'autre étant le Kamehameha Day (11 juin). Kūhiō est commémoré localement par des noms de rue, de plage et même de spot de surf. Lui est ses frères ont aussi été les premiers surfeurs sur les côtes californiennes.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 mars 2022

12 février : la Géorgie américaine célèbre son anniversaire

L’État américain commémore l’arrivée des premiers colons le 12 février 1733 dans la plus méridionale des 13 colonies à l’origine des États-Unis.

L’État américain de Géorgie commémore l’arrivée des premiers colons dans la plus méridionale des treize colonies qui ont déclaré leur indépendance en 1776 et formé les États-Unis d'Amérique. Le contrôle de la région a été d’abord été militaire dans les années 1720, puis en 1732 le député James Oglethorpe a obtenu une charte royale pour établir une colonie entre la rivière Savannah et la rivière Altamaha.

Oglethorpe envisageait la Géorgie comme une alternative aux prisons surpeuplées pour débiteurs et un refuge pour les débiteurs libérés de prison et les « dignes pauvres ». La nouvelle colonie était également censée servir de tampon entre les provinces de Caroline du Nord et du Sud et la Floride espagnole. La nouvelle colonie, qui a été nommée Géorgie en hommage au roi d’Angleterre George II.

En novembre 1732, Oglethorpe et plus d'une centaine de colons quittèrent l'Angleterre pour le Nouveau Monde sur le navire Anne . Après un voyage de près de trois mois, l'Anne jeta l'ancre à l'embouchure de la rivière Savannah le 12 février 1733. À leur débarquement, les colons ont été accueillis par des indigènes et ont fondé la ville de Savannah qui sera plus tard la capitale de l’ État de Géorgie. Leur arrivée marqua la fondation de la colonie de Géorgie. C’est cet anniversaire qui est célébré chaque 12 février comme Georgia Day. Le jour n’est pas férié mais un défilé d’enfants et d’étudiants est organisé chaque année par la Georgia Historical Society dans le cadre du Georgia History Festival, une célébration de deux semaines de l'histoire de la Géorgie. En 2022, il a été programmé le vendredi 11 février, et se déroule le long de Bull Street à Savannah, de Forsyth Park à l'hôtel de ville.

Savannah, qui fut la première ville planifiée des futurs États-Unis est devenue rapidement une ville très cosmopolite. En juillet 1773, des familles juives fuyant l'Inquisition espagnole et portugaise y sont arrivées. Avec en surcroît des fortes immigrations allemande et irlandaise au milieu du xixe siècle, ainsi qu'une petite immigration catholique et protestante en provenance de la France au début du xixe siècle… Aujourd’hui, la moitié de la population de la ville est d'origine afro-américaine.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 11 février 2022

Savannah fut la première ville des État-Unis totalement planifiée à sa fondation

2 février : le Jour de la marmotte

C’est un événement du folklore nord-américain célébré le jour de la Chandeleur et à vocation météorologique, mais qui est hérité des traditions européennes.

C’est un événement du folklore nord-américain célébré le jour de la Chandeleur. Ce jour-là, s’il n’y a pas trop de neige pour tout recouvrir, on observe les terriers des marmottes pour voir si celles-ci pointent leur nez. On raconte que si le temps est suffisant ensoleillé pour que la marmotte voie son ombre, celle-ci prendra peur et se réfugiera de nouveau au fond de son terrier. Alors l’hiver durera encore 6 semaines. En revanche, si le temps est nuageux, et donc plus doux, la marmotte sera tentée de s’aventurer hors de son trou. Dans ce cas, c’est signe que l’hiver finira vite.

Les Américains vont vous raconter que cette tradition est née en 1886 dans la petite ville de Punxsutawney, en Pennsylvanie, où le Jour de la marmotte (Groundhog Day) a été pour la première fois médiatisé. Il existe depuis cette date un club de ma marmotte très doué en communication. Si bien que chaque 2 février, toutes les chaînes de télévision américaines sont au rendez-vous pour filmer la réaction d’une marmotte apprivoisée, nommée Phil, à qui on a assigné le rôle de distraire les médias et amuser la foule. Chacun y va de son pronostic avant que la marmotte star ne s’exprime. Phil a prédit un long hiver 103 fois et un printemps précoce 18 fois… l’événement a été notamment médiatisé à partir de 1993 par le film de Harold Ramis Groundhog Day (Jour sans fin) avec Bill Murray. Ainsi, Punxsutawney attire chaque année pas moins de 40 à 50 000 visiteurs pour le Jour de la marmotte, devenue un événement touristique majeur à cette saison.

En réalité, cette coutume qui existe aussi en Alaska (où le 2 février est un jour férié depuis 2009) et au Canada, a été importée d’Europe. Le 2 février, le jour où les chrétiens fêtent la Présentation de Jésus au Temple, est à la mi-chemin entre le solstice d’hiver et l’équinoxe de printemps. Antérieurement au christianisme, les anciens avaient eux aussi des cultes antérieurs agraires ce jour-là. C’est l’époque de l’année où les paysans commencent à observer le ciel et se demandent à quel moment ils pourront effectuer leurs plantations, au printemps. Pour cela, ils ont toujours cherché des signes de la part des animaux qui hibernent, pas forcément la marmotte. Les Allemands observaient le comportement du hérisson. Dans les Pyrénées, c’est autour des ours qu’existent de nombreuses légendes. Si le temps est clair le 2 février, celui-ci retourne dans son antre pour encore 40 jours disait-on. En Lorraine, on observait la loutre ; ailleurs, le blaireau…

Il est vrai qu’en ce début de février, un anticyclone sur l’Arctique peut nous valoir un ciel dégagé associé à un air très froid venant du nord. À l’inverse une dépression peut nous valoir un temps nuageux amenant de l'air doux du sud ce qui peut faire penser à une fin précoce de cette saison. Mais cette alternative est valable pour l’Europe tempérée du nord, pas forcément pour l’Amérique où a été importée tradition météorologique, cultivée à grand renfort d’événements médiatiques. #GroundhogDay

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 1er février 2022

Phil de Punxsutawney - Photo Flickr - Anthony Quintano

13 janvier : la journée des Coréens-Américains

Le Korean American Day est dédié aux Coréens vivant aux États-Unis et à leurs contributions à tous les aspects de la société américaine.

Le Korean American Day est dédié aux Coréens de nationalité américaine et à leurs contributions à tous les aspects de la société américaine.

La communauté américaine d'origine coréenne est le cinquième plus grand sous-groupe états-unien d'origine asiatique après les Sino-américains, les Filippo-américains, les Indo-américains et les Vietnamiens-Américains. Il y aurait un peu moins de 2 millions de Coréens vivant aux États-Unis, ce qui représente environ 0,6% de la population du pays.

Le Korean American Day a été instauré par le président George W. Bush en 2003 pour célébrer le « centenaire » de l'arrivée des premiers immigrants coréens aux États-Unis. La date est assez fantaisiste mais la journée a été officialisée en 2005, par le Sénat et la Chambre des représentants. Elle est célébrée chaque année par les autorités et des associations communautaires.

Une centaine d’immigrants coréens s'installent à Hawaï le 13 janvier 1903. Ils seront de plus en plus nombreux dans les mois qui suivent. C’est cet anniversaire qui a servi de prétexte à célébrer cette communauté qui, longtemps, n’a pas été la bienvenue. C’est en effet, la loi McCarran et Walter, adoptée le 27 juin 1952, qui a aboli l'interdiction de l'immigration asiatique et rendu les immigrants asiatiques éligibles à la citoyenneté américaine, un droit qu’ils avaient perdu au début du XXe siècle. Une date symbolique qui pourrait être, elle aussi, commémorée.

Cela dit, il y avait des Coréens aux États-Unis bien bien avant 1903 : le 19 juin 1888, Philip Jaisohn (Seo Jae Pil, 서재필) recevait son certificat de citoyenneté américaine, devenant ainsi le premier Coréen à être naturalisé américain. Voilà une autre date, un peu plus pertinente, qui aurait pu être choisie.

La Southern California Korean College Students Association (SCKCSA) célèbre l'occasion en organisant le séminaire annuel de la Journée coréenne-américaine qui propose des ateliers axés sur la culture et le patrimoine coréens, les médias, le divertissement et la construction de carrière. La SCKCSA a été fondée en 1970 pour servir de pont entre la communauté coréenne et le corps étudiant. L'Association aide les étudiants collégiaux à s'impliquer dans des organismes communautaires et à explorer la culture et le patrimoine à travers divers projets sociaux et académiques.

Un site qui cultive l’héritage coréen aux États-Unis : www.koreanamericanheritage.com/

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 janvier 2022

Philip Jaisohn (1864-1951), le premier citoyen américain d’origine coréenne

8 décembre : la mémoire de John Lennon

Des centaines, voire des milliers de fans, nostalgiques et émus, viennent commémorer en chanson l’assassinat de John Lennon, le 8 décembre 1980

Chaque année, le 8 décembre, des centaines, voire des milliers de fans, nostalgiques et émus, viennent commémorer en chanson l’assassinat de John Lennon, l’un des artistes les plus populaires du XXe siècle, fondateur des Beatles, groupe musical anglais au succès planétaire.

John Lennon a été assassiné le soir du 8 décembre 1980, au pied de son immeuble new-yorkais, le Dakota building où il avait acheté plusieurs appartements en 1973. Sa veuve, Yoko Ono y vit toujours. Elle ne participe pas à la commémoration du 8 décembre, souvenir terrible pour elle qui fut témoin de la scène du meurtre de son compagnon, tué à bout portant de 4 balles. Sans raisons particulières, si ce n’est un irrépressible besoin de notoriété de la part de l’assassin, un paumé venu tout exprès d’Hawaï pour commettre son crime. Yoko Ono préfère assister à la fête du 9 octobre donnée pour l’anniversaire de John Lennon. Chaque année, à ces deux dates, des musiciens, entourés d’une foule d’admirateurs bravant le froid qui peut être vif en décembre, se rassemblent pour chanter tous en chœur jusque tard dans la nuit. Les chansons les plus célèbres de l’artiste. Imagine, le titre mythique écrit en mosaïque de marbre d’Italie, offert par la ville de Naples, au cœur du mémorial, est un incontournable. Mais aussi, Strawberry Fields Forever, la chanson culte, hymne à l’enfance et à la culture pop qui a donné son nom au mémorial Lennon conçu dans un coin de Central Park, juste en face du Dakota, entre la 71e rue et la 74e. Une plaque de bronze liste les 120 pays qui ont planté des fleurs ou donné de l’argent pour l’entretien de la zone dédiée à cet artiste symbole de l’époque peace and love. Hors des jours d’anniversaire, ce lieu est conçu comme un jardin méditatif de paix. Chaque année, un million de visiteurs y passe quelques instants.

Ce même soir du 8 décembre, la tour de lumière de l’île de Viðey au large de Reykjavik, en Islande, s’éclairera pour la dernière fois. Le monument, en forme de sculpture de lumière, inauguré le 9 octobre 2007, est appelé Imagine Peace Tower. Son puissant faisceau lumineux est éclairé en direction du ciel tous les soirs du 9 octobre au 8 décembre. En 2000, le 8 décembre, Fidel Castro lui-même est venu inaugurer une statue de John Lennon en bronze, assis sur un banc du parc qui porte son nom, à La Havane.

Le 8 décembre est aussi une date importante ailleurs dans le monde. Vous le lirez dans le livre de Jean-François Bernou

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 7 décembre 2021

Le mémorial de John Lennon, à Central Park, New York City

7 décembre : l’attaque de Pearl Harbor, il y a 80 ans

Les États-Unis honorent les victimes de l'attaque japonaise de Pearl Harbor en 1941, un évènement qui a marqué un tournant dans la Seconde Guerre mondiale

Chaque 7 décembre les États-Unis honorent les victimes de l'attaque de Pearl Harbor en 1941, un évènement qui a marqué un tournant dans la Seconde Guerre mondiale puisqu’il a décidé les États-Unis, agressé par le Japon, à entrer en guerre contre les puissances de l’Axe (Allemagne, Italie, Japon). La base militaire américaine de Pearl Harbor est située sur l’île d’Oahu, dans l’archipel américain d’Hawaï.

Chaque année, le 7 décembre, les survivants de Pearl Harbor, les anciens combattants et les visiteurs du monde entier se réunissent pour honorer et se souvenir des 2 403 militaires et civils qui ont été tués lors de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Quelque 1 178 personnes ont été blessées dans l'attaque, qui a coulé définitivement deux cuirassés de l'US Navy (l'USS Arizona et l'USS Utah ) et détruit 188 avions.

Le 23 août 1994, le Congrès des États-Unis a été désigné le 7 décembre Journée nationale du souvenir de Pearl Harbor (National Pearl Harbor Remembrance Day). Chaque année, des événements commémoratifs ont lieu au mémorial national de Pearl Harbor, culminant avec la cérémonie de commémoration le 7 décembre.

Le mémorial national de Pearl Harbor, la région de la marine d'Hawaï et les parcs historiques du Pacifique ont annoncé le thème de la commémoration nationale du jour du souvenir de Pearl Harbor de cette année : la vaillance, le sacrifice et la paix . Cette année marque la 80e commémoration de l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941 et l'entrée subséquente des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

Le National Park Service (NPS), Navy Region Hawaii, avec le soutien de Pacific Historic Parks, organise une série d'événements du 5 au 9 décembre dans le cadre de la 80e commémoration du jour du souvenir national de Pearl Harbor pour honorer les 2 390 vies américaines perdues lors de l'attaque de Pearl Harbor et de l'île d'O’ahu le 7 décembre 1941.

L'USS Nevada , le plus ancien cuirassé de Battleship Row lors de l'attaque de Pearl Harbor, a réussi à démarrer pendant l'attaque, mais a ensuite été endommagé et s'est échoué près de Hospital Point. La famille et les amis se réuniront à Hospital Point, lieu historique pour honorer l'équipage et l'héritage de l'USS Nevada.

La cérémonie honore également la perte de l'USS Utah et de 58 membres d'équipage après que le navire a été torpillé lors de l'attaque de Pearl Harbor. L'USS Utah a été le premier navire torpillé lors de l'attaque ; il a coulé 12 minutes plus tard.

Environ 150 anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, dont environ 40 survivants de Pearl Harbor, sont présents à Kilo Pier pour la cérémonie principale. 800 membres du public ont reçu des sièges pour regarder la diffusion en direct au centre des visiteurs du mémorial national de Pearl Harbor dans le cadre de la loterie recreation.gov hébergée par le National Park Service. La cérémonie de cette année – baptisée “Valeur, Sacrifice et Paix" – honore les sacrifices de ceux qui sont morts lors de l'attaque tout en rendant hommage à la victoire ultime des alliés lors de la Seconde Guerre mondiale.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 7 décembre 2021

7 novembre : la 50e édition du marathon de New York

La course à pied la plus prestigieuse au monde se déroule ce dimanche dans les rues de l’agglomération new-yorkaise

C’est la course à pied la plus prestigieuse au monde qui se déroule ce dimanche dans les rues de l’agglomération new-yorkaise : quelque 50 000 participants et deux millions et demi de spectateurs le long du parcours.

Le marathon de New York qui est organisé chaque premier dimanche de novembre est un événement mondial, retransmis en direct aux États-Unis par NBC et en Europe par BeIN. Tout a commencé très modestement en 1970 autour de Central Park, avec quelques dizaines de participants et une inscription à un dollar. C’est le film Marathon Man (1976) qui lui a donné une véritable notoriété internationale, au point que pour s’inscrire aujourd’hui, il faut affronter liste d’attente et loterie. Très symboliquement, le parcours traverse les cinq boroughs de New York.

La course débute à Staten Island par la traversée du Pont Verrazano. C’est là que sont prises les photos les plus spectaculaires de la masse compacte des marathoniens passant d’une rive à l’autre. Ceux-ci traversent ensuite Brooklyn, puis le Queens et rejoignent Manhattan par le pont Queensboro et empruntent la 1re avenue. Après une petite incursion dans le Bronx et une boucle autour de Central Park, le marathon se termine sur la 5e avenue. L’épreuve mélange amateurs, entraînés ou non, et des athlètes de haut niveau, pour certains de véritables professionnels, notamment parmi les coureurs africains. Une fois sur deux, depuis les années 1990, le vainqueur est un Kenyan. Cette année, pas d’Européens. La réouverture des frontières après la fermeture sanitaire, pour les ressortissants de l’espace Schengen, entre autres, sera effective ce 8 novembre… soit le lendemain de la course.

La participation au marathon de New York ne s’improvise pas. Les préinscriptions sont possibles entre le 2 janvier et le 1er mai. sur le site officiel mais comme il y a cinq fois plus de demandes que de places, une loterie est organisée le 1er juin. Si vous êtes tiré au sort (un sur 5 environ), il faudra débourser un peu plus de 300 euros pour obtenir un dossard (en 1970, c’était un dollar). Ce qui donne doit au ravitaillement, mais pas au logement. La pénurie vient du fait que les trois quarts des dossards sont cédés à des agences de voyages qui les revendent en même temps que les vols et l’hébergement à des prix assez prohibitifs. Comme il y a aussi des listes d’attente chez les voyagistes, c’est la loi de l’offre et de la demande. Le marathon est une affaire très rentable pour ceux qui l’organisent.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 6 novembre 2021

4 août : les 60 ans de Barak Obama

L’ancien président est né le 4 août 1961, à Honolulu. Il fête donc ses 60 ans. Chaque année, depuis 2017, l’Illinois célèbre l’anniversaire du 44e anniversaire des États-Unis.

L’ancien président est né le 4 août 1961, à Honolulu. Il fête donc ses 60 ans. Chaque année, depuis 2017, l’Illinois célèbre l’anniversaire du 44e anniversaire des États-Unis. C’est à Chicago, dans l’Illinois que Barak Obama a commencé sa carrières professionnelle, comme avocat, et politique. En 1994, il a été élu sénateur de l’Illinois, réélu en 1998 et en 2002. Avant d’intégrer le Sénat américain en 2004 comme sénateur de l’Illinois. Il démissionne après après avoir remporté l'élection présidentielle de 2007.

En 2017, les représentants de l'État de l'Illinois, Sonya Harper et Andre Thapedi, ont présenté un projet de loi visant à déclarer l'anniversaire de Barack Obama jour férié. Ce que la Chambre a rejeté car il n’existe aucun autre jour férié dédié aux autres présidents originaire de l'Illinois, comme Ronald Reagan.

L'ancien président est connu pour organiser des soirées somptueuses lors d'anniversaires marquants. Quand Obama a eu 50 ans en 2011, il a invité un certain nombre de vedettes, dont les musiciens Jay-Z et Stevie Wonder, l'acteur Tom Hanks, le comédien Chris Rock, Oprah Winfrey et les légendes du basket-ball Charles Barkley et Grant Hill à la Maison Blanche.

Le 60e anniversaire due Barak Obama est célébré à Martha’s Vineyard, une île du Massachusetts. L'ancien président, selon des sources qui ont parlé à The Hill, a passé ces dernières semaines à son domicile sur l'île chic. Il devrait être rejoint par des dizaines d'amis dans sa demeure au bord de l'océan, située sur près de 30 acres.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

photo : Marco Schulze Leipzig-Seiten

3 août : la soirée américaine contre le crime

organise la National Night Out. L'événement a été lancé par la National Association of Town Watch en 1984.

Pour améliorer ses relations avec les citoyens, la police américaine organise la National Night Out. L'événement a été lancé par la National Association of Town Watch en 1984.

Cela a commencé simplement avec des voisins allumant les lumières de leur porche et s'asseyant devant leurs maisons, sans avoir peur. Aujourd’hui, la manifestation dure toute la journées. Partout aux États-Unis, des quartiers accueillent des fêtes locales, des festivals, des défilés, des barbecues et divers autres événements communautaires avec des démonstrations de sécurité, des séminaires, des événements pour les jeunes, des visites du personnel d'urgence, des expositions et bien plus encore. Les événements varient de simples fêtes d'arrière-cour à des festivals à grande échelle, comme à Columbus, Ohio. Le festival qui y est organisé comprend de la musique live, de la nourriture et des divertissements. Seuls deux États, la Floride et le Texas, ont déplacé l'événement au premier mardi d'octobre pour éviter les fortes chaleurs.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

31 mai : il y a 100 ans, à Tulsa, le plus terrible lynchage de Noirs de l’histoire américaine

Localement le massacre de Tulsa est célébré chaque 31 mai, cette année pour le centenaire du drame, le président des États-Unis se déplacera, il assistera demain à des cérémonies qui durent plusieurs jours.

Localement le massacre est célébré chaque 31 mai (Tulsa race massacre Day), cette année pour le centenaire du drame, le président des États-Unis se déplacera, il assistera demain à des cérémonies qui durent plusieurs jours.

Cela se passe à Tulsa, dans l’Oklahoma : le 30 mai 1921, un jeune Noir maladroit bouscule une jeune fille blanche, lui a-t-elle marché sur le pied ? L’a-t-il heurté ? On ne sait pas. Toujours est-il qu’elle pousse un cri, aussitôt on accourt croyant une agression. Le jeune homme, qui sait ce qu’il risque, se réfugie à Greenwood, où habite sa mère. Il sera vite retrouvé et arrêté, mais la jeune fille refuse de porter plainte. L’affaire aurait dû en rester là, si un groupe d’hommes noirs patrouillant devant le commissariat pour protéger le jeune garçon, n’était pas tombé nez à nez avec un groupe d’hommes blancs hystériques réclamant le lynchage du coupable. Des coups de feu sont partis, on comptera plusieurs victimes surtout des Blancs. Aussitôt la ville s’enflamme contre le quartier noir de Greenwood, un quartier relativement prospère où vivait une classe moyenne supérieure noire qui suscitait bien des jalousies dans cette petite ville du vieux Sud. Le quartier était même connu sous le nom de Black Wall Street, en référence au quartier des affaires de New York. Les pillages et destructions durent deux jours à partir du 31 mai 1921. 1256 maisons sont détruites, plus de 10 000 personnes, quasiment toutes afro-américaines, se retrouvent à la rue. 300 morts sont comptabilisés mais le nombre des victimes serait bien plus important. Du quartier, il n’est rien resté : des avions d’agriculteurs de la région ont même été mobilisés pour déverser des produit inflammable sur les bâtiments : école, hôpital (le seul qui accueillait les Noirs), églises, entreprises… tout à disparu en quelques heures. Personne, bien sûr, n’a été poursuivi, la mémoire collective a très vite effacé le drame.

Il a fallu attendre 2001 , pour que l’État fédéral d’Oklahoma a passé une loi intitulée « 1921 Tulsa Race Riot Reconciliation Act » pour accéder quelques réparations symboliques aux descendants des victimes comme la distribution de 300 bourses d’études supérieures à des familles brisées. En 2011, un mémorial est créé et baptisé John Hope Franklin, un historien afro-américain originaire de Tulsa. Finalement en 2021, le pogrom commence à mobiliser les autorités fédérales, puisque Joe Biden sera présent aux cérémonies.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 31 mai 2021

12 avril : on commémore les 60 ans du premier vol habité

C’est la Journée astronautique qui commémore depuis 1962 le premier vol spatial habité par Youri Gagarine le 12 avril 1961. Depuis 2011, c’est la Journée mondiale des vols habités, décidée par l’ONU.

Ce vendredi 9 avril 2021 , deux cosmonautes russes et un astronaute américain ont décollé de la station spatiale internationale de Baïkonour, au Kazakhstan. Ce lancement, à trois jours près, est un hommage à Youri Gagarine, le premier homme envoyé dans l’espace, il y a 60 ans précisément ce 12 avril.

Chaque année en Russie, depuis 1962, on célèbre la Journée cosmonautique (День Космонавтики), le 12 avril, qui commémore le premier vol spatial habité du 12 avril 1961. Le cosmonaute Gagarine était devenu une célébrité dans le monde entier, il a grandement participé à la gloire de l’URSS, fière de maîtriser la technologie de l’espace avant les Américains. La rivalité s’étendait à la symbolique des dates puisque les Américains avaient choisi précisément un 12 avril, vingt ans après (en 1981) pour lancer dans l’espace leur première navette spatiale Columbia. Depuis 2011, ce 12 avril est la Journée mondiale des vols habités, décidée par l’ONU.

On notera que ce premier vol habité de l'histoire est commémoré conjointement par les Russes et les Américains, lesquels n'ont toutefois pas aplani toutes leurs divergences, y compris dans le vocabulaire : on dit toujours un « cosmonaute » russe et un « astronaute » américain. Ce qui signifie la même chose. Pour ne pas prendre parti, les Français disent « spationaute » et les Chinois « taïkonaute ». Pour ne pas être en reste, les Indiens qui n'ont encore envoyé personne dans l'espace utilise « vyomanaute ».

Les Russes sont très attachés à commémorer leurs gloires technologiques passées. En témoigne le nom de leur vaccin national le Spoutnik V (V comme victoire) ou Sputnik pour les Anglophones, faisant référence au nom du premier satellite lancé par l’URSS en octobre 1957 et qui marque l’aventure spatiale mondiale. Sputnik est aussi le nom de l’agence de presse par laquelle est diffusée la propagande du gouvernement russe. Tout un symbole.

Ce 12 avril 2021, Vladimir Poutine pour marquer la journée, plante un cèdre sur le territoire du musée "Parc des conquérants de l’espace" construit sur le site d'atterrissage du premier astronaute de l'histoire, Youri Gagarine, dans la région de Saratov.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, avril 2021

Mise à jour 2024 : Même si le programme de vols croisés avec l’agence américaine de la NASA vers la Station spatiale internationale (ISS) a été prolongé jusqu’en 2025, le temps où la Russie faisait jeu égal dans l’espace avec les États-Unis appartient vraiment à l’Histoire ancienne. Le dévissage s’est récemment accéléré : il y a encore dix ans, 10 % des engins spatiaux opérationnels en orbite étaient russes ; en 2024, leur part est tombée sous les 2%, contre 10% pour les Chinois, 15% pour les Européens, 65% pour les Américains.

Roscosmos, l’entreprise publique russe, gagnait de l'argent grâce aux lancements de satellites utilisant des fusées Soyouz-ST depuis le cosmodrome de Kourou (Guyane française). Depuis l’agression russe de l’Ukraine, c'est fini. La coopération avec les Allemands dans le domaine de l'exploitation conjointe de l'observatoire orbital russo-allemand à rayons X Spektr-RG a également pris fin. Roscosmos, rongé par la corruption est en grande difficulté. Sa sonde lunaire lancée en août 2023 s’est écrasée au sol… Cosmocourse, la célèbre startup russe, qui prévoyait de lancer un vaisseau spatial réutilisable pour le tourisme spatial est en liquidation. Le site Internet de la société Lin Industrial, qui envisageait de lancer des fusées légères depuis le site d'essai de Kapustin Yar, n'a pas été mis à jour depuis quatre ans. En 2022, le projet S7 Space a été mis entre parenthèses…

La Russie a complètement décroché en matière de conquête spatiale. La guerre en Ukraine n’a fait qu’achever les dernières filières encore actives. Globalement, le décrochage est très net en matière scientifique. Déclin prévisible pour un pays en guerre qui ne consacre à l'éducation que 3,6% de son PIB, ce qui classe la Russie au 125e rang mondial entre El Salvador et Tuvalu (moyenne mondiale : 5,8%).

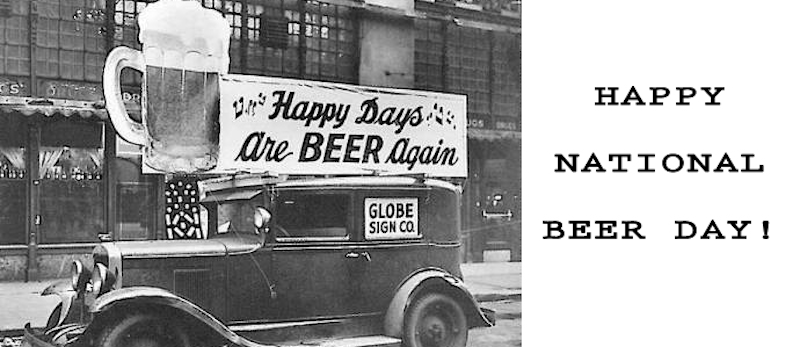

7 avril : aux États-Unis, c'est le Jour de la bière

Aujourd'hui, les Américains fêtent la bière en souvenir de la loi Cullen-Harisson (1933) qui levait l'interdiction des boissons alcoolisées jusqu'à 4°, et autorisait, de fait, la bière, pas encore le vin. On s'acheminait vers la fin de la Prohibition.

Grace à la vaccination, la vie reprend aux États-Unis et les cafés et brasseries rouvrent. Mais, la fête a-t-elle l’ampleur de celle du 7 avril 1933 ? Aujourd'hui, les Américains fêtent la bière en souvenir de la loi Cullen-Harisson (1933) signée par le Président Roosevelt et qui amendait la loi Volstead de 1919. En levant l'interdiction des boissons alcoolisées jusqu'à 4°, on autorisait, de fait, la bière, pas encore le vin, et on s'acheminait vers la fin de la Prohibition. Le 6 avril 1933, les gens faisaient la queue devant leurs bars préférés pour se préparer à engloutir leur premier breuvage légal en 13 ans. Cette nuit sera à jamais connue sous le nom de New Beers Eve. Le 7 avril 1933, 1,5 million de barils de bière ont été consommés…

Aujourd'hui, le 7 avril est reconnu aux États-Unis comme la Journée nationale de la bière (National Beer Day). Ne pas confondre avec la Journée de l’abrogation (de la prohibition), marquée chaque 5 décembre, ni avec le International Beer Day qui sera fêté le 6 août prochain. #NationalBeerDay

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 6 avril 2021

19 février : l'Amérique rend justice à ses citoyens d'origine japonaise internés dans des camps en 1942

Plusieurs États américains célèbrent une journée du souvenir (Day of Remembrance) en souvenir de l’internement dans des camps de plus de 120 000 Nippo-Américains. Le 19 février rappelle la date du décret 9066 signé par le président Franklin D. Roosevelt en 1942, soit deux mois après l'attaque japonaise sur la base américaine de Pearl Harbor.

Plusieurs États américains célèbrent une journée du souvenir (Day of Remembrance) en mémoire de l’internement dans des camps de plus de 120 000 Nippo-Américains. Le 19 février rappelle la date du décret 9066 signé par le président Franklin D. Roosevelt en 1942, soit deux mois après l'attaque japonaise sur la base américaine de Pearl Harbor. Ces internements forcés ont duré jusqu'en 1945. Pendant la Seconde guerre mondiale, ni les Américains d’origine allemande ni ceux d’origine italienne n’ont été inquiétés. Ce décret visait les seuls japonais.

Le gouvernement américain n’a reconnu ses torts qu’en 1988, lorsque Ronald Reagan a promulgué une loi qui contenait des excuses et accordait une compensation de 20 000 dollars à chaque interné, une forme de réparation sans précédent.

Il est vrai que la xénophobie à l’encontre des personnes d’ascendance japonaise était bien établie dès la fin du XIXe siècle, en particulier en Californie où on interdisait aux Japonais de posséder des terres, et à toute personne d’ascendance japonaise d’épouser un Blanc. En 1924, le Congrès prohiba l’immigration à tous les Asiatiques. Ceux qui étaient déjà installés ne pouvaient plus devenir citoyens. Seuls leurs enfants nés aux États-Unis pouvaient obtenir la nationalité (un droit constitutionnel).

En 1942, les internements dans des “centres de réinstallation” se sont faits sans procès ni avocat ni possibilité de recours en justice alors que deux tiers d’entre eux étaient de nationalité américaine. L’armée fut si efficace dans ses arrestations que l’hippodrome de Santa Anita, à Los Angeles, dû être transformé en vaste des centres provisoires, avec plus de 18 000 internés, forcés de vivre dans les écuries. Les internés y ont passé des mois, avant d’être déportés, le plus souvent en train, vers dix camps situés dans des montagnes ou des déserts reculés, battus par les vents, glacials l’hiver et brûlants l’été.

Un jeune homme de 23 ans, Fred Korematsu, eu le culot de faire appel à la Cour suprême des États-Unis. Par 6 voix contre 3, celle-ci n’a rien trouvé à redire à l’internement préventif des Japonais, fussent-ils citoyens américains. Il a fallu attendre juin… 2018, pour que la Cour suprême casse finalement sa propre décision de 1944. Son président, John G. Roberts Jr., a écrit qu’enfermer des citoyens américains dans des « camps de concentration, en se fondant uniquement et ouvertement » sur l’origine ethnique, « est objectivement illégal et ne relève pas de l’autorité du président ». Fred Korematsu est décédé le 30 mars 2005 à l'âge de 86 ans. En février 2021, le représentant Takano et le sénateur Hirono ont renouvelé leur demande de lui faire décerner la médaille d'or du Congrès.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

mars 1942

1943, dans l’Oregon

Le mémorial de Manzanar, dans le camp le plus important, au pied de la Sierra Nevada, en Californie

1er février : Jour de la liberté aux États-Unis

Aux États-Unis, c’est le Jour de la liberté, en souvenir du 13e amendement à la constitution qui abolissait l’esclavage. On était en 1865, sous la présidence d’Abraham Lincoln.

Aux États-Unis, c’est le Jour de la liberté (National Freedom Day), une journée instaurée en 1948 en souvenir du 13e amendement à la constitution qui abolissait l’esclavage. On était en 1865, sous la présidence d’Abraham Lincoln. Libérés de l’esclavage, les Noirs attendront exactement un siècle pour devenir citoyen américain. Et, l’ont-ils été pleinement dans l'Amérique du président Trump ? D’ailleurs, celui-ci avait fait retirer du bureau ovale, le jour-même de son investiture, le portrait de… Martin Luther King. Le président Jo Biden l’a-t-il réinstallé ?

Le 1er février correspond à la date de la ratification de cet amendement par l’Illinois. La moitié des États américains le feront au cours de l’année 1865. D’autres dans les années qui suivent. Un tiers des États, ceux du Middle-West, ne l’ont jamais ratifié. Le 13e amendement fut suivi en 1868 par le 14e (qui garantit l'égalité des droits civiques dans les États) et en 1869 par le 15e (qui bannit les restrictions raciales au droit de vote)… les derniers obstacles au vote des Noirs n’ont pourtant été levés que le 6 août… 1965, soit un siècle plus tard.

Ce jour annonce très officiellement, aux États-Unis et au Canada, un mois de commémorations en l’honneur des luttes de la population noire pour la conquête de ses droits (Black History Month), perçu comme très discriminatoire par les intéressés. L’histoire des Africain-Américains, comme l’on dit aujourd’hui, c’est ni plus ni moins que l’histoire de tous les Américains.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 31 janvier 2021

L’illustration date de 1940, la journée du 1er février n’était pas encore une date officielle. En 2021, nous fêtons le 156e anniversaire de l’évènement.

29 janvier : Thomas Paine, révolutionnaire et homme de bon sens

Chaque année, le 29 janvier les milieux libres penseurs américains célèbrent Thomas Paine, le jour de son anniversaire. Les Français ont bien oublié ce député du pas de Calais qui militait contre la peine de mort…

Chaque année, le 29 janvier les milieux libres penseurs américains célèbrent Thomas Paine, le jour de son anniversaire. Il est né en 1837 en Angleterre, mais Benjamin Franklin le fait venir en Amérique, où il arrive en 1774. Le 10 janvier 1776, il publie Common Sense (“Sens commun”), qui n’a rien à voir avec le mouvement utra conservateur français. Ce pamphlet républicain qui promeut l’indépendance de l’Amérique connaît un succès immédiat. D’éditions en éditions, il dépassera les 500 000 exemplaires. Il inspirera George Washington et participera à la création des États-Unis. Aujourd’hui, l’Amérique de Trump ne cultive guère l’héritage d’un penseur qui dès 1775 demandait l’abolition de l’esclavage, prenait position contre les religions, prônait l’éducation publique et gratuite et réfléchissait à un revenu minimum universel. Le personnage n’est pas en phase avec l’Amérique de son époque ni avec celle du moment, hormis dans quelques cercles intellectuels.

L'Association historique nationale Thomas Paine, à New Rochelle, dans l'État de New York, lui rend hommage en déposant une gerbe sur son monument au Thomas Paine Memorial Museum, qui abrite certaines de ses lettres et effets personnels. Le musée est situé sur les anciennes terres agricoles où il s’était un temps retiré. Dimanche prochain des conférences seront données pour cultiver sa mémoire et essayer de promouvoir une Journée du bon sens (Common Sense Day) qui a encore peu d’échos.

Les Français seraient également bien inspirés de se souvenir de ce personnage qui fut une figure de la Révolution française. Réfugié en France car les Anglais le considéraient comme un traitre, il a été naturalisé français et fut élu député du Pas de Calais en 1792. Il habitait à Paris, au 10 rue de l’Odéon. On lui doit un traité sur les droits de l’homme et un plaidoyer en faveur de l’abolition de la peine de mort. Plutôt que d’exécuter Louis XVI, il avait proposé d’exiler le roi déchu en Amérique. Ses positions lui valurent la prison sous la terreur. S’il échappa à la guillotine, c’est grâce à l’intervention de l’ambassadeur des États-Unis à Paris. Il est ensuite un des rares députés à critiquer le caractère autoritaire du Directoire. L’arrivée de Napoléon au pouvoir le convaincra de quitter la France pour se retirer en Amérique où ses positions de libre penseur vont le marginaliser. Il est mort en 1809 à 1809, à Greenwich Village, New York. Il habitait au 59 Grove street.

Les Anglais ne l’ont pas totalement oublié, la ville de ses origines, Lewes, dans le Sussex, lui consacre une semaine de festivités chaque début juillet.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 28 janvier 2021

26 décembre : Le Noël alternatif des Afro-Américains ou l’invention d’une tradition

Sitôt les fêtes de Noël terminées, les Noirs américains enchaînent avec leurs propres festivités : le 26 décembre débute Kwanzaa, une célébration d’une semaine qui se terminera le 1er janvier. Une tradition créée de toute pièce, il y a un demi siècle, devenue officielle en Amérique du Nord.

Sitôt les fêtes de Noël terminées, les Noirs américains enchaînent avec leurs propres festivités. Le 26 décembre, débute Kwanzaa, une célébration d’une semaine qui se terminera le 1er janvier. Chaque soir, on allume une bougie du Kwanzaa, le chandelier à 7 branches inspiré de la menorah que les juifs ont allumé cette année du 10 au 18 décembre. Les bougies du Kwanzaa sont rouges, noires et vertes, aux couleurs du nationalisme panafricain. Le décorum comprend des fruits, des légumes et des épis de maïs. Les familles les plus motivées décorent leur foyer avec des objets d'art africain, des tissus colorés… On fait largement participer les enfants tout en prévoyant un hommage aux ancêtres. Cette fête a été inventée de toute pièce dans les années 1960 par un activiste de la cause noire voulant offrir à la communauté « africaine-américaine » une période de fête distincte de celle de Noël, qui est héritée des Blancs et qui est devenue très commerciale.

Le créateur en est Maulana Karenga (né Ronald McKinley), un historien américain, appartenant au mouvement US (qui signifie « Nous », le peuple noir). Son idée était d’adapter aux États-Unis une célébration africaine. Il s'inspire notamment de l’Umkhosi des Zoulous, en Afrique du Sud, qui célèbrent les premiers fruits du début des récoltes, fin décembre (les Zoulous vivent dans l’hémisphère sud). Le nom de la fête signifie « fruit » en swahili (kwanza), la seule langue africaine internationale. On a juste rajouté un a pour que le mot ait sept lettres, autant que de bougies et de jours dans la semaine. La célébration de sept jours représentent les sept sept principes de Kwanzaa : Umoja (l'Unité), Kuji-chagulia (l'Autodétermination), Ujima (la Responsabilité et le Travail collectifs), Ujamaa (l'Économie coopérative), Nia (l'Intention), Kuumba (la Créativité) et Imani (la Foi). Un festin (le karamu) est organisé le 31 décembre, et le dernier jour de Kwanzaa donne lieu à l’échange de cadeaux.

D’abord adopté par les militants du Black Power, Kwanzaa est devenu au fils des ans une fête populaire (et commerciale) dans les familles noires américaines. Elle s’est propagée au Canada, dans les Caraïbes, un peu au Brésil… plusieurs millions de personnes observeraient plus ou moins le Kwazaa, sans pour autant avoir abandonné Noël. Cette célébration demeure totalement ignorée en Afrique. C’est une fête identitaire de la diaspora noire américaine, celle qui n’a plus de souvenirs précis de ses racines, du fait de l’esclavage. Ce qui explique qu’elle soit très peu implantée en Europe où vivent de nombreux Africains, même si une association France Kwanzaa a été créée en 2017. Son invention tient du communautarisme propre aux États-Unis mais son audience a fini par déborder de la communauté noire. En 1997, un premier timbre poste lui a donné une reconnaissance officielle. Au bout d'un demi siècle, le militantisme identitaire s’est aujourd’hui bien affadi autour de la célébration. Celle-ci s'est banalisée et s'est implantée dans la culture nord-américaine. Chaque année, depuis Bill Clinton, les présidents américains incluent le Kwanzaa dans leurs traditionnels vœux de fin d’année. Même Donald Trump, en plein mouvement Black Lives Matter, s'est plié à cette nouvelle coutume ! L’usage veut, durant cette période, que l’on se salut d’un « Habari Gani ? » ce qui signifie « Comment allez-vous ? » en swahili.

Le site officiel de la célébration : www.officialkwanzaawebsite.org

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 décembre 2020

15 décembre : les États-Unis célèbrent leur constitution

Les États-Unis célèbrent la Déclaration des droits (United States Bill of Rights). C’est à dire les dix premiers amendements de la Constitution. La date choisie pour cet anniversaire est sa ratification, le 15 décembre 1791.

Les États-Unis célèbrent la Déclaration des droits (United States Bill of Rights). C’est à dire les dix premiers amendements de la Constitution, laquelle a été adoptée par la Convention le 17 septembre 1787. La date choisie pour cet anniversaire est sa ratification, le 15 décembre 1791.

C’est en 1941, lors du 150e anniversaire que ce Bill of Rights Day (Jour de la déclaration des droit) a été instauré. Ce Jour n’est pas férié. Le gouvernement de l’époque appelait les fonctionnaires et le peuple des États-Unis, à observer chaque année la journée du 15 décembre en arborant le drapeau des États-Unis sur les bâtiments publics et en se réunissant pour les prières et les cérémonies qui leur semblent appropriées.

Le premier amendement garantit la liberté de religion, d'expression et de presse, ainsi que les droits de réunion pacifique et de pétition. D'autres amendements garantissent le droit du peuple de former une « milice bien réglementée », de garder et de porter des armes, le droit à la propriété privée, le traitement équitable des criminels accusés, la protection contre les fouilles et les saisies abusives, le droit de ne pas s'auto-incriminer, un procès devant jury rapide et impartial et représentation par un avocat.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 13 décembre 2020

18 octobre : le jour où l'Alaska est devenu américain

Le 18 octobre est un jour férié en Alaska. C'est l'anniversaire du transfert du territoire de l'Alaska de la Russie aux États-Unis, le vendredi 18 octobre 1867.

Le 18 octobre est un jour férié en Alaska. C'est l'Alaska Day, l’anniversaire du transfert du territoire de l'Alaska de la Russie aux États-Unis, le vendredi 18 octobre 1867.

Le 30 mars 1867, les États-Unis avaient acheté l'Alaska de l'Empire russe pour la somme de 7,2 millions de dollars, ce n'est que 18 octobre que l'échange officiel de drapeau a eu lieu. La célébration officielle a lieu chaque année, à Sitka. L'événement est d'importance car si l'Alaska était resté russe, ça aurait peut-être modifié l'histoire du XXe siècle... En 1867, les États-Unis avaient aussi fait une offre au Danemark pour le rachat Groenland et de l’Islande. Une pratique d’un autre siècle, pas du tout dans l’esprit du président Donald Trump qui a fait en août 2019 une nouvelle offre d’achat du Groenland. Et devant le refus du Danemark, Trump, vexé, a annulé sa visite à Copenhague…

Revenons en Alaska où les autorités américaines se félicitent toujours de cette acquisition malgré un prix jugé scandaleusement élevé à l’époque. Les forces armées participent à un service commémoratif au cimetière national de Sitka et à un défilé dans le quartier des affaires de la ville. Les enfants des écoles défilent costumés. Une reconstitution de la cérémonie de 1867 se déroule ce jour-là en habit d'époque. Elle prévoit la mise en berne du drapeau russe et le lever du drapeau des États-Unis au sommet de Castle Hill, accompagnée de musique cérémonielle.

Les peuples autochtones font remarquer qu’ils n’ont, à l’époque, pas été consultés — pas plus que les Groenlandais en août 2019 —, mais auraient-ils été plus heureux sous domination russe ?

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

Pour nous aider à faire vivre l’Almanach BiblioMonde, pensez à un petit don de temps en temps, vous pouvez le faire sur Tipeee

16 octobre : c'est Boss Day ! Merci patron !

Voilà une date très anglo-saxonne : le Boss Day est le jour où les employés marquent leur sympathie à l'égard de leur patron : une carte de vœux, un petit cadeau... Merci patron ! comme dirait François Ruffin ? En fait, ce n'est pas tout à fait ça…

Voilà une date très anglo-saxonne : le Boss Day est le jour où les employés marquent leur sympathie à l'égard de leur patron : une carte de vœux, un petit cadeau... Merci patron ! comme dirait François Ruffin ? En fait, ce n'est pas tout à fait ça.

Cette fête est née en 1958 à l'initiative de Patricia Bays Haroski qui souhaitait honorer son patron, lequel était aussi... son père dont c'était l'anniversaire ce jour-là. Elle a fait cette proposition à la Chambre de commerce locale. Quatre ans plus tard, en 1962, gouverneur de l'Illinois Otto Kerner a retenu la proposition et proclamé officiellement cette journée (qui n'est fériée ni chômée cela va de soit). Depuis, le Boss Day a gagné en popularité, non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde. La journée est, parait-il, observée dans plusieurs pays comme l'Australie, l'Inde, l'Afrique du Sud... En fait, il faut vraiment le prendre au tout premier degré, ce qui explique que la fête ne se soit pas implantée partout.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 octobre 2020

9 septembre : il y a 170 ans, la Californie devenait un État américain

Il y a 170 ans, le 9 septembre 1850, la Californie devenait le 31e État de l’Union. C’est Admission Day.

Il y a 170 ans, le 9 septembre 1850, la Californie devenait le 31e État de l’Union. Deux ans plus tôt, ce vaste pays bordant le Pacifique, était annexé par les États-Unis, au détriment du Mexique qui perdait une bonne partie de son territoire. La région avait été explorée par les Espagnols dès le XVIe siècle puis vraiment colonisée au XVIIIe, d’où une topologie très largement hispanique. Avant d’éteindre annexée par les États-Unis, la Californie a été une brève République de Californie, autonome par rapport au pouvoir de Mexico.

Quelques jours plus tôt, le 24 janvier 1848, de l'or avait été découvert dans une rivière près de Sacramento. D’où son surnom : le « Golden State » (l'État doré) et la devise officielle de l’État : Eureka ! La ruée vers l'or qui s'ensuivit accélèrera l'accession de la Californie au statut d’État américain. Sa capitale fut d’abord fixée à San José, avant d’être déplacée à Sacramento.

À l'époque, un territoire avait besoin de 60 000 habitants pour accéder au statut d'État, ce qui prenait généralement beaucoup de temps. Avant la ruée vers l'or, l'émigration vers la Californie était si faible qu'il aurait peut-être fallu des décennies pour qu'elle devienne un État. Cependant, des dizaines de milliers de personnes à travers l'Amérique et le monde ont migré vers la Californie pendant la seule année 1849 pour tenter d'obtenir une part de ses richesse en or. Si bien que la population a rapidement augmenté bien au-delà des 60 000 habitants. Pour cette raison, la Californie a obtenu le statut d'État deux ans à peine, après l'incorporation du territoire aux États-Unis. Ell a été officiellement admise en tant qu'État libre d’esclavage.

Chaque 9 septembre, la Californie fête Admission Day. Cette année, en raison de l’épidémie, les cérémonies ne seront que virtuelles. À ce jour, la Californie n’a toujours pas déconfiné. Depuis 1984, le 9 septembre n’est plus un jour férié.

Les cérémonies sont généralement discrètes. D’ordinaire, à Sacramento, les responsables de l'État servent un gâteau d'anniversaire gratuit, de la crème glacée. On joue de la musique sur les marches nord du Capitole, tandis que le Columbia State Historic Park organise un défilé… La journée est aujourd’hui, travaillée même pour les écoliers à qui ont en profite pour raconter l’histoire de la Californie.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

« Un nouveau et superbe clipper partant pour San Francisco », publicité pour le voyage vers la Californie publiée à New York dans les années 1850.

Pour nous aider à faire vivre l’Almanach BiblioMonde, pensez à un petit don de temps en temps, vous pouvez le faire sur Tipeee