L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

28 décembre : le serment d’allégeance des États-Unis d’Amérique

Aux États-Unis, l’idée d’un serment d’allégeance à la patrie remonte à la fin du XIXe siècle, quand l’arrivée massive de migrants nécessita de former de jeunes patriotes américains. La cérémonie a été modifiée à plusieurs reprises et, plus récemment, une référence à Dieu a été rajoutée.

Aux États-Unis, l’idée d’un serment d’allégeance à la patrie remonte à la fin du XIXe siècle, à l’époque où l’arrivée massive de migrants nécessita de former de jeunes patriotes américains. Dans les écoles, on se mit à faire réciter ce serment aux écoliers en leur présentant le drapeau.

Ce n’est toutefois qu’en 1945, le 28 décembre précisément, que ce serment a été reconnu par le Congrès. L’anniversaire de cette reconnaissance officielle, le Pledge of Allegiance Day, est fêté par l’armée mais elle n’est pas une célébration fédérale. Depuis 2004, elle fait l’objet de cérémonies locales et selon les États, elle est marquée avec plus ou moins de ferveur.

En voici la dernière version du serment mais ce n’est pas celle de 1945 : « Je jure allégeance au drapeau des États-Unis d’Amérique et à la République qu’il représente, une nation sous l’autorité de Dieu, indivisible, avec liberté et justice pour tous. »

Le texte de ce serment a, en effet, été modifié plusieurs fois. Contrairement à ce que l’on pourrait penser la référence à Dieu : « under God », que l’on peut traduire par « sous l'autorité de Dieu » n’a été introduite qu’en 1954, en pleine guerre froide. Il s’agissait, disait-on à l’époque, de se distinguer de l’athéisme imposé par les États communistes. Le président Eisenhower venait, un an plus tôt, de se faire baptiser presbytérien. Il appuya fortement cette initiative, contestée et contestable, qui venait des milieux conservateurs.

En effet, cette allégeance à Dieu contredit pleinement l’article premier de la déclaration des Droits : « Le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion, ou à l'interdiction de son libre exercice ; ou pour limiter la liberté d'expression… » Habilement, la Cour suprême s’est toujours débrouillée pour ne pas avoir à statuer sur la conformité de ce serment avec la constitution américaine. Tout juste a-t-elle admis que l’on puisse avoir la liberté de refuser de prononcer ce serment sans être sanctionné. Rares sont les écoliers qui s’y risquent.

Les Américains se sont habitué à cette injonction de croire en Dieu, « In God we trust » n’est-elle pas la devise du pays. Les premiers timbres-poste où figure cette devise sont apparus en 1954. Depuis 1955, elle est également inscrite sur les billets de banque… ceci en dépit de la séparation (officielle) de l’État et des Églises.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 27 décembre 2024

Photo : Rebecca Westfall, une infographie de l’Armée américaine (2020)

Outre le texte du serment, la gestuelle aussi a changé plusieurs fois. Dans les année 1930, le bras tendu vers le drapeau s’apparentait trop à celui de l’Allemagne nazie. En 1942, on lui préféra la main sur le cœur, un geste qui a ensuite traversé l’Atlantique pour s’imposer aujourd’hui en Europe lorsqu’on joue les hymnes nationaux.

Le salut dit de Bellamy, dans les années 1920 et 1930

Des écoliers récitent le serment d'allégeance en 1899, Washington, DC

27 décembre : une commémoration patriotique en Pologne

Avant de quitter le pouvoir, l’ancienne majorité de droite nationaliste a offert aux Polonais un nouveau jour férié : la Journée nationale du soulèvement victorieux de la Grande-Pologne. Celui-ci commémore le soulèvement le soulèvement des Polonais en 1918-1919 contre l’occupation allemande.

Avant de quitter le pouvoir, l’ancienne majorité de droite nationaliste a offert aux Polonais un 13e jour férié : la Journée nationale du soulèvement victorieux de la Grande-Pologne (Narodowy Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego). Celui-ci commémore le soulèvement le soulèvement militaire des Polonais en 1918-1919 contre l’occupation allemande. Il ne permet toutefois pas de constituer un super pont de Noël, après le 25 et le 26 décembre, car le 27 décembre n’est pas chômé contrairement aux deux jours précédents qui le sont en Pologne.

La Grande-Pologne (Wielkopolska) n’est qu’une petite partie de la Pologne dont elle constitue, ajoute de Poznan et de Gniezno , le cœur historique le plus ancien. En 1795, lorsque la Pologne a disparu de la carte de l’Europe, partagée entre la Russie, l’Autriche et la Prusse, c’est cette dernière qui hérita de la Grande Pologne. L’Unité allemande de 1871 en fit un territoire du IIe Reich. À l’issue de la Première Guerre mondiale, la majorité de la population espérait naturellement que la région rejoindrait le nouvel État polonais prévu par la Conférence de paix de Versailles, tandis que l'Allemagne ne voulait pas s'en séparer.

C’est dans ce contexte qu’une insurrection a éclaté le 27 décembre 1918, après le discours patriotique prononcé à Poznań par le musicien et diplomate Ignacy Paderewski. La plupart des insurgés étaient des membres de l'Organisation militaire polonaise, qui combattaient l'armée régulière allemande et les unités paramilitaires irrégulières (Freikorps). À la mi-janvier 1919, les insurgés avaient pris le contrôle de la majeure partie de la province avec relativement peu de pertes. En février, l'Allemagne signa un armistice avec l'Entente et les combats cessèrent en grande partie, bien que des escarmouches occasionnelles se poursuivissent jusqu'à la signature du traité de Versailles. Grâce au succès de l'insurrection, la Grande-Pologne fut finalement incorporée à la Deuxième République polonaise.

Le 1er octobre 2021, le Sejm de la république de Pologne adoptait une loi, présentée par le président Andrzej Duda, et réclamé par les autorités locales de la Grande Pologne, établissant le 27 décembre comme jour férié (non chômé), en souvenir de cet évènement. « L’idéal de l’héroïsme polonais a repris des formes visibles. Il nous donne une puissance et une foi inépuisables en l’avenir. C'est pourquoi le souvenir du 27 décembre sera toujours vivant et sacré", écrivait le Kurier Poznański en 1919.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 26 décembre 2024

26 décembre : l’anniversaire du tsunami de l’Océan indien

Le tsunami survenu dans l'océan Indien le 26 décembre 2004, l'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire récente, qui a coûté la vie à plus de 230 000 personnes. Pour ce 20e anniversaire, la commémoration est marquée par diverses institutions internationales, notamment l’Unesco.

Le tsunami survenu dans l'océan Indien le 26 décembre 2004, l'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire récente, qui a coûté la vie à plus de 230 000 personnes. La mémoire de cette catastrophe mondiale est marquée chaque année dans les régions les plus touchées, de l’Indonésie au Sri Lanka et à la Thaïlande. Pour ce 20e anniversaire, la commémoration est officiellement marquée par diverses institutions internationales, notamment l’Unesco.

Le dimanche matin 26 décembre 2004 à 00:58:53 UTC, un tremblement de terre massif mesurant 9,1 sur l'échelle de Richter a frappé la côte ouest de Sumatra, en Indonésie. L'épicentre se trouvait à 30 kilomètres sous le fond marin et à environ 250 kilomètres au sud-sud-ouest de Banda Aceh. Le séisme a généré une série de vagues gigantesques pouvant se propager à 80 km/h en eaux peu profondes, les plus fortes répercussions ayant été ressenties en Indonésie et au Sri Lanka. Dans les neuf heures qui ont suivi le séisme, 14 répliques d'une magnitude comprise entre 5,7 et 7,3 se sont produites le long de l'arc allant de Sumatra vers Nicobar et les îles Andaman.

Quinze minutes après le séisme, des vagues ont commencé à frapper les côtes du nord de Sumatra et des îles Nicobar. Des vagues atteignant jusqu'à 30 mètres ont été enregistrées alors que le tsunami balayait Aceh, la région la plus touchée d'Indonésie.

Environ deux heures après le séisme, les vagues ont atteint le Sri Lanka, l'Inde et la Thaïlande. Une heure plus tard, elles ont atteint les Maldives et, plus de sept heures après le séisme initial, le tsunami a été observé à l'île Maurice et le long de la côte est de l'Afrique. La Somalie a déploré plus des 300 victimes.

Les vagues du tsunami ont fait de nombreux morts et blessés, déplacé des milliers de personnes, détruit des villes, des maisons, des moyens de subsistance, des infrastructures et ravagé des zones côtières.

En raison de l'ampleur des dégâts, les estimations du nombre total de victimes varient. Selon les Nations Unies, environ 227 000 personnes ont perdu la vie dans quatorze pays. Les données publiées par la Coalition pour l'évaluation des tsunamis indiquent qu'au moins 275 000 personnes ont perdu la vie.

À l’échelle internationale, il existe une Journée mondiale de sensibilisation aux tsunamis, chaque 5 novembre. Certains pays sont depuis très longtemps sensibilisés aux risques de catastrophes naturelles, en particulier comme le Japon qui y consacre une journée chaque 1er septembre.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 décembre 2024

Des timbres postes émis par le Sri Lanka pour le 1er anniversaire de la catastrophe qui a particulièrement touché ce pays.

25 décembre : Taïwan fête Noël beaucoup plus que sa constitution

Les jeunes taïwanais sont souvent surpris d’apprendre que le 25 décembre a été longtemps un jour férié dans leur pays et qu’il ne l’est plus depuis le début du siècle en dépit des festivités qui s’y déroulent au moment de Noël. Très officiellement, c’est seulement le Jour de la Constitution.

Les jeunes taïwanais sont souvent surpris d’apprendre que le 25 décembre a été longtemps un jour férié dans leur pays et qu’il ne l’est plus depuis le début du siècle en dépit des festivités qui s’y déroule chaque années. Depuis une génération, le Noël occidental est pourtant devenu une fête incontournable à Taïwan. Chaque année, les rues de cette île subtropicale sont décorées de sapins de Noël, de pères Noël et de lumières colorées. L’odeur du vin chaud flotte dans l'air du marché de Noël de Taipeh. Dans les rues des quartiers de Pingling et Shiding de nombreux établissements proposent des soirées de Noël. Quant à Christmasland, à New Taipei, c’est un véritablement parc à thème avec des manèges pour toute la famille.

En vérité, si le 25 décembre a été férié de 1963 à 2001, cela n’a rien à voir avec Noël, mais avec la constitution adoptée à Nankin, en 1946 par la Chine et qui est entrée en vigueur, un an plus tard, le 25 décembre 1947.

Une première constitution de la République de Chine avait été adoptée en 1912 après la révolution Xinhai qui a renversé la dynastie Qing. Il s'agissait d'une constitution provisoire élaborée par le gouvernement de Sun Yat-sen. Une autre constitution, provisoire elle aussi, a été promulguée en 1931 par le gouvernement nationaliste dirigé par Tchang Kaï-chek. En 1946, l’imminence d’une guerre civile avait poussé Tchang Kaï-chek à promulguer une constitution démocratique qui mettrait fin au régime à parti unique du Kuomintang. Peine perdu puisque que les communistes vont prendre le pouvoir en 1949 et que le gouvernement de Tchang Kaï-chek se réduira à Taïwan. Cependant, dès le départ, cette constitution ne devait pas s’appliquer à Taïwan, car l’île restait sous administration militaire et elle vivra ensuite de 1947 à 1987 sous la loi martiale. Bien que la constitution prévît des élections démocratiques régulières, celles-ci n'ont pas eu lieu à Taïwan avant les années 1990.

On comprend que les Taïwanais ne soient pas très attachés à commémorer une constitution qui ne leur a pas épargné presque un demi-siècle d’une dictature d’extrême droite (sous prétexte que le contient est dirigé par une dictature d’extreme gauche). Le Jour de la Constitution (行憲紀念日) à Taïwan est toujours célébré chaque 25 décembre, mais ce n’est plus qu’un anniversaire national, largement éclipsé par une fête de Noël sans dimension religieuse, sauf pour la modeste minorité chrétienne.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 décembre 2024

24 décembre : la veille de Noël, une grande partie du monde s'échange des cadeaux

Au fil des années, le soir de Noël (ou le lendemain matin) est devenu la principale occasion de s’échanger des cadeaux. Cette coutume, aujourd’hui mondialisée, est relativement récente.

Au fil des années, le soir de Noël (ou le lendemain matin) est devenu la principale occasion de s’échanger des cadeaux, même les Chinois et les Japonais s’y sont mis. La coutume, toutefois, est relativement récente, même dans le monde chrétien où, autrefois, les cadeaux s’offraient le 6 décembre ou le 6 janvier selon les régions ou encore pour le jour de l’An, mais jamais à Noël.

La tradition a commencé à poindre dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec l’invention des coutumes de Noël, telles qu’on les connaît aujourd’hui. On doit cela à la bourgeoisie anglaise qui a fait d’une fête religieuse, Noël, une fête familiale, visant en particulier les enfants auxquels la société de l’époque commençait à s’intéresser.

La coutume a vite traversé la Manche et en décembre 1893, Le Bon Marché, le grand magasin parisien, inaugurait la première vitrine de Noël. C’est à la même époque, que la figure de Saint Nicolas a inspiré la création du Père Noël, dont l’image sera récupérée au début du XXe siècle par la firme Coca-Cola qui lui donnera une notoriété mondiale. C’est ainsi, qu’en un siècle, la nuit du 24 au 25 décembre s’est imposée comme la principale date de distribution des cadeaux. Cette coutume s’est surtout installée après la Seconde Guerre mondiale pour devenir peu à peu incontournable dans tous les pays à la fin du XXe siècle.

Longtemps dans l’est de la France et dans tout le monde germanique, c’était le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, que l’on offrait cadeaux et friandises aux enfants. La date existe toujours, mais elle est aujourd’hui bien moins importante que Noël. Dans d’autres régions de France, c’était au jour de l’An, selon une tradition qui remonte aux Romains, que les enfants recevaient des étrennes. Ce mot provient de Strenia, le nom de la déesse romaine fêtée le premier jour de l’année. En Grèce, c’est toujours le 1er janvier, jour de la Saint-Basile de Césarée que l’on s’offre des présents. Mais en Russie, par mimétisme avec la tradition occidentale (mais avec le calendrier Julien), c’est traditionnellement dans la nuit du 6 au 7 janvier que sont déposés les cadeaux. Pour ne plus rien à voir avec le monde ruse, en 2023, les Ukrainiens ont abandonné cette date pour la nuit du 24 au 25.

Selon la coutume religieuse, l’échange de cadeaux rappelle les offrandes des Rois mages au Jésus nouveau né. C’est la raison pour laquelle, les enfants espagnols ne recevaient leurs cadeaux que dans la nuit du 5 au 6 janvier, avec l’arrivée des Rois mages. En Italie, c’est la même nuit qu’une sorcière du nom de Befana, dépose des présents destinés aux enfants. Befana serait une déformation du mot Épiphanie. Ces coutumes existent toujours, mais en Italie comme en Espagne, le poids symbolique de Noël a pris le dessus pour les dernières générations d’enfants. Seuls les Arméniens sont restés fidèles à la nuit du 5 au 6 janvier, assimilée à leur nuit de Noël. Mais pour ne pas frustrer leurs enfants, ils marquent aussi le 24 décembre.

Pour contrer l’hégémonie symbolique du Père Noël, l’Église catholique a longtemps suggéré de faire dire aux enfants que c’était le Petit-Jésus qui distribuait des cadeaux. L’argument n’a guère tenu et l’Église a fini par abdiquer face au personnage hégémonique. Noël est aujourd’hui une fête mondialisée au point que même les Iraniens ou les Coréens s’échangent eux aussi des cadeaux à Noël, fête perçue comme une coutume occidentale, à vocation consumériste, sans signification culturelle ou religieuse.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 décembre 2024

Une mosaïque du VIe siècle dans une église de Ravenne, Italie

La befana

23 décembre : en Égypte, c’est le jour de la Victoire

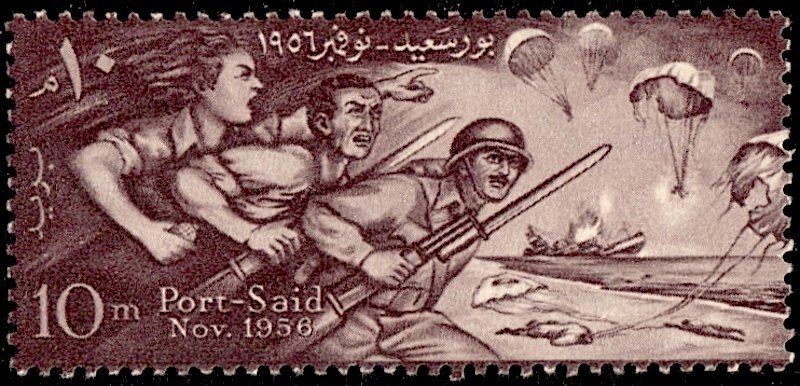

Le 23 décembre 1956, les derniers soldats français et britanniques qui occupaient Port Saïd, quittaient définitivement l’Égypte après avoir vaincu son armé. Mais, le sens de l’Histoire a plaidé pour le vaincu, leur défaite diplomatique fut retentissante. Depuis cette date l’Égypte commémore sa victoire.

Le 23 décembre 1956, les derniers soldats français et britanniques qui occupaient Port Saïd, quittaient définitivement l’Égypte. Depuis ce jour, ce port méditerranéen situé à l’entrée du canal de Suez, célèbre sa libération. Deux ans plus tard, le 23 décembre 1958, un monument commémoratif, sous la forme d’un obélisque, était inauguré à Port Saïd, sur la place de Martyrs, en présence de Gamal Abdel Nasser, le leader égyptien qui a tenu tête aux Européens. Chaque année une cérémonie rappelle cet événement. À l’échelle du pays, le 23 décembre n’est pas férié mais il est désigné comme la Journée de la Victoire.

Et quelle victoire ! Celle du plus faible, comme c’est généralement le cas, sur les plus forts. On se souvient que la France et le Royaume uni, épaulés par Israël, avaient décidé de réagir militairement à un projet de nationalisation du canal de Suez par l’Égypte. Une expédition militaire fut lancée. Les parachutistes britanniques et français débarquèrent à Port-Saïd le 5 novembre et occupèrent la ville. Le lendemain, les Royal Marines débarquèrent à Port-Saïd, renforçant ainsi l'administration britannique et française. Les deux États européens n’avaient pas compris que l’ère des colonisations touchait à sa fin. Leur victoire militaire fut rapide, car l’armée égyptienne n’a été en mesure de résister, mais leur défaite militaire fut retentissante. Washington et Moscou ont fait pression de concert pour dissuader Paris et Londres de persister dans leur aventure et ces dernières furent contraintes à une retraite peu glorieuse. En raison de pressions politiques et économiques américaines, la Grande-Bretagne dut cesser le feu le 6 novembre 1956, sans prévenir ni la France ni Israël au préalable. La Grande-Bretagne et la France commencèrent à retirer leurs troupes de Port-Saïd en décembre. Le retrait s’est terminé le 23 décembre. Gamal Abdel Nasser y gagna un prestige évident auprès de toutes les nations luttant contre l’occupation coloniale. Depuis ce jour, Paris et Londres ont perdu pied aux Proche-Orient, au profit de Washington et de Moscou. Ce 23 décembre marquait la fin d’une époque.

Depuis 1977, la ville de Port-Saïd est jumelée avec le port tunisien de Bizerte qui vécu un épisode comparable.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 décembre 2024

22 décembre : la célébration des premiers colons nord-américains

La ville américaine de Plymouth, dans le Massachusetts, commémore le débarquement, en 1620, des premiers colons qui, bien plus tard, seront appelés les Pères pèlerins. C’est l’un des mythes fondateurs de l’Amérique qui est rejoué chaque 22 décembre à Plymouth, une fête est en lien direct avec Thanksgiving.

La ville américaine de Plymouth, dans le Massachusetts, commémore chaque 22 novembre le débarquement, en 1620, des premiers colons qui, bien plus tard, seront appelés les Pères pèlerins (Pilgrim fathers). Cette fête, célébrée pour la première fois en 1769, est connue comme la fête des ancêtres (Forefathers' Day). Cette commémoration annuelle a un retentissement dans tout le pays car, par tradition, ces premiers colons européens considérés comme les premiers « Américains ».

Comment s’étonner du poids de la religion aux États-Unis, quand on sait que des fondamentalistes protestants sont considérés comme à l’origine de la future fédération. Ce groupe de puritains anglais s’était d’abord réfugié aux Provinces-Unies (Pays-Bas), avant de se lancer dans une traversée de l’Atlantique dans le seul but de conserver son intégrité religieuse sur une terre que l’on disait vierge. Ils étaient guidés par une stricte observance de la foi et du culte calviniste, la vie communautaire basée sur la discipline et une morale des plus austère. Même s’ils ont été précédés par les Français, des Espagnols et même des Anglais, plus au nord, ou plus au sud, ils sont sans doute à l’origine de la première colonie européenne d’Amérique du Nord, du moins celle dont on a gardé la mémoire car ils ont su affronter le terrible hiver nord-américain.

Le folklore états-unien a popularisé le nom de leur vaisseau, le Mayflower. Après un voyage de deux mois, le navire jeta l'ancre à Cape Cod, dans ce qui est aujourd'hui le port de Provincetown. Comme ils n'avaient pas d’autorisation pour s'installer dans cette zone, les colons explorèrent la région et décidèrent de s'installer dans ce qui est aujourd’hui le port de Plymouth. Un premier groupe a débarqué sur le site de Plymouth le 21 décembre 1620. Après une erreur de conversion de calendrier, la commémoration annuelle avait été fixée au 22 décembre. Cette date, ancrée dans la tradition, a été conservée après la découverte de l’erreur historique.

La célébration, organisée par le Old Colony Club, commence tôt le matin. Les membres du club marchent jusqu'au sommet de Cole's Hill (un monument situé en face de Plymouth Rock), lisent une proclamation en l'honneur des Pères pèlerins et tirent le canon du club. La veille ou le lendemain, la Société du Mayflower qui regroupe les descendant du Mayflower, Organise un dîner où l’on sert le succotash est un plat composé de maïs sucré et de haricots que l’on pense avoir été consommé par les Aïeux que l’on célèbre ce jour.

C’est l’un des mythes fondateurs de l’Amérique qui est rejoué chaque 22 décembre à Plymouth. Cette fête est en lien direct avec Thanksgiving qui, avant de devenir une fête commerciale, était une célébration de la première récolte, synonyme de survie, et donc juste le fait que l’on va passer l’hiver. Dans ce récit, il n’y a guère de place faite aux autochtones qui évoluaient hors du monde chrétien, ce qui ne leur donnaient aucune existence réelle aux yeux des colons.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 décembre 2024

Le Débarquement des pèlerins, une œuvre de Charles Lucy

21 décembre : la Saint-Thomas inaugure le temps de Noël

Plusieurs pays ont conservé les traditions populaires de la Saint-Thomas qui marque le début du temps de Noël.

Ce jour est le plus court de l’année, il était connu jadis comme la Saint-Thomas. En 1969, l’Église catholique a déplacé la Saint-Thomas au 3 juillet (date de la translation de ses reliques à Édesse), mais de nombreuses Églises occidentales ont conservé la date du 21 décembre qui avait été fixé au IXe siècle et qui commémore son martyre. C’est le cas des catholiques espagnols ou des luthériens allemands, pour eux la période de Noël commence aujourd’hui.

Dans certains pays, la tradition était de se lever tôt et d’arriver à l'école ou au travail plus tôt que d’habitude. En Angleterre et en Belgique, les élèves se précipitaient à l'école pour arriver avant les enseignants et verrouiller la porte pour échapper à leur cours. En Allemagne et aux Pays-Bas, les enfants qui étaient les derniers à arriver à l'école étaient surnommés Domesesel (« âne de Thomas »).

En Autriche, les anciennes coutumes païennes associées au solstice d'hiver se confondaient avec la célébration de la Saint-Thomas. Les gens sonnaient des cloches ou faisaient d'autres bruits pour chasser les mauvais esprits . Il était également de coutume pour le chef de famille de traverser la maison en l’aspergeant d'eau bénite, en brûlant de l'encens et en priant pour protéger le reste de la famille. Des coutumes similaires existaient en Allemagne et en Tchéquie. Elles sont liées aux l’angoisses générées par cette période hivernale héritée de l’antique Yule.

Dans les pays nordiques, la Saint-Thomas est considérée comme le premier jour de la saison de Noël . Tous les préparatifs de Noël, de la coupe du bois de chauffage au brassage de la bière, devaient avoir été terminés avant le 21 décembre. La tradition n'est plus respectée aussi strictement, mais le marché de Noël d'Helsinki sur la place du Sénat est toujours appelé le marché de Saint-Thomas (Tuomaan Markkinat), même si aujourd’hui, il commence bien avant la Saint-Thomas.

En Angleterre, c'était un jour de charité, quand les pauvres femmes allaient mendier de porte en porte, on appelait cela un Thomasing. Le 21 décembre était le jour où le blé était cuit et distribué aux pauvres. La tradition s’est perdue au début du XXe siècle.

Thomas figure parmi les apôtres de Jésus. Il est connu comme celui qui a douté de sa résurrection. Ainsi, il est invoqué par les personnes qui doutent.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 décembre 2024

Le marché de Saint-Thomas à Helsinki

20 décembre : la fête d'Ezid, célébration yézidie

La fête d'Ezid est une fête des Kurdes adeptes du yésidisme. Comme beaucoup de célébrations qui ont lieu à cette période de l’année, elle est liée au solstice d’hiver.

La plupart des religions ont une fête liée au solstice d’hiver (Noël, Yule, Hanoucca…), pour les Yézidis, c’est la fête d'Ezid (Cejna Êzîd ou Eyda Êzîd), ce vendredi 20 novembre 2024. Cette fête mobile pour le calendrier grégorien, tombe le dernier vendredi avant le 21 décembre.

Sultan Êzîd est une figure religieuse importante pour les Kurdes adeptes du yézidisme. Il est considérée comme la manifestation terrestre de Dieu. Les historiens font remonter le nom de cette figure divine au calife ommeyade Yazid 1er . Un mouvement pro-ommeyade particulièrement favorable à Yazid existait dans les montagnes kurdes avant le XIIe siècle, lorsque Cheikh Adi, un soufi d'origine omeyyade s'y est installé et a attiré des adeptes. Ces derniers ont été appelés les Yazidi ou Yézidis. Aujourd’hui, la protection de Cheikh Adi est très importante dans l'existence des Yézidis et son tombeau est un lieu de pèlerinage dans le temple de Lalish .

Toutes les fêtes yézidies commence par un jeûne de trois jours. Celui-ci commence mardi matin - avant le lever du soleil et dure jusqu'au coucher du soleil. Le quatrième jour, qui tombe vendredi, commence la fête. Les gens installent de grandes tables, se rendent visite et se félicitent.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 20 décembre 2024

19 décembre : Goa fête sa libération

La journée est fériée dans l’État indien de Goa, elle commémore la prise par l’armée indienne, de ce petit territoire, portugais depuis quatre siècles et demi. Goa est le 25e État de l'Inde depuis 1987.

L’opération de l’armée indienne n’a duré que 36 heures, on déplora tout de même une cinquantaine de victimes due à un début de résistance des 3000 marins portugais face aux 30 000 hommes déployés par New Delhi. Le 19 décembre 1961, les Indiens investissaient la dernière colonie européenne établie sur son territoire, 14 ans après sa propre libération des Anglais. Ainsi était mis fin à 451 ans d’occupation portugaise, l’une des plus longues de l’histoire. Les Portugais sont arrivés sur les côtes indiennes en 1498 et s’établirent à Goa en 1510. Pour le Portugal c’était le début de la fin de l’empire, l'invasion de Goa (ou sa « libération », selon les points de vue) a eu un certain retentissement dans les colonies africaines où des maquis commençaient à s’organiser. En 2011, les autorités indiennes ont entrepris la construction d’un mémorial dédié aux victimes cette opération baptisée Vijay (विजय : « victoire », en hindi).

Le Jour de la libération de Goa, Daman et Diu (Dia da libertação de Goa, गोवा मुक्ति दिवस) est férié dans l’État de Goa. Un défilé aux flambeaux, organisé à partir de trois endroits différents de Goa, aboutit à l’Azad Maidan, lieu où les participants rendent hommage aux combattants de la liberté. Pour la première fois sera aussi organisé un marathon avec pour slogan Green miles Clean Goa.

Le territoire de l'Union de Goa, Daman et Diu sera annexé à l’Union indienne. En 1967, la question de savoir si l'État devait fusionner avec le Maharashtra a été résolue par un plébiscite au cours duquel la majorité du peuple de Goa a voté contre une fusion. Il est resté un territoire de l'Union jusqu'en 1987, date à laquelle il a obtenu le statut d'État. Goa est devenu le 25e État de l'Inde, alors que Daman et Diu (deux enclaves situées dans l’État du Gujerat) continuent d'être des territoires de l'Union. Goa est aujourd’hui l’un des États plus riches par habitant.

Les relations entre le Portugal et l'Inde ne seront normalisées qu'après la révolution du 25 avril 1974. Salazar, le dictateur portugais avait demandé à ses troupes de combattre jusqu’à la mort : « Je ne prévois pas la possibilité d'une trêve ni de prisonniers portugais » avait-il demandé. Le général Vassalo e Silva a donc désobéi aux ordres qui exigeaient le sacrifice de ses hommes. Environ 3 000 soldats portugais sont faits prisonniers et finalement libérés au bout de six mois. Un accueil glacial les attendra à Lisbonne et beaucoup seront punis pour avoir désobéi aux ordres. Le gouverneur Vassalo e Silva sera traduit devant un tribunal militaire et expulsé de l'armée. Après 1974, il fera une visite officielle à Goa, où il sera chaleureusement accueilli.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 décembre 2024

Timbre de la poste indienne émis en 2011, pour le 50e anniversaire de la libération de Goa

Le mémorial de guerre du navire de la marine indienne Gomantak construit à la mémoire de sept jeunes marins courageux et d'autres membres du personnel qui ont donné leur vie le 19 décembre 1961, lors de l’opération Vijay entreprise par la marine indienne pour la libération de l'île d'Anjadiv et des territoires de Goa, Daman et Diu de la domination portugaise.

18 décembre : le Niger fête sa république, pas sa démocratie perdue

Le 18 décembre n’est plus la fête nationale du Niger, mais demeure un jour férié important, c’est le Jour de la république. Il commémore la fondation de la république en 1958, sous tutelle française. Depuis le coup d’État militaire de juillet 2023, la république du Niger n’est plus une démocratie.

Depuis l’an dernier, le 18 décembre n’est plus la fête nationale du Niger, laquelle a retrouvé sa date du 3 août, qui marque l’anniversaire de l’indépendance, comme c’était le cas avant 2006. Le 18 décembre demeure un jour férié important, c’est le Jour de la république. Il commémore la fondation de la république en 1958, alors que le pays était encore sous tutelle française. C’est dans cette république semi-autonome, au sein de la Communauté française, que Hamani Diori est devenu le président du gouvernement provisoire du pays. Lorsque le Niger obtiendra son indépendance totale de la France en 1960, Diori sera élu premier président de la République du Niger.

Lors de cette fête, les bureaux du gouvernement et de nombreuses entreprises sont fermés. La fête de la République est célébrée par des discours publics, des cérémonies officielles, des événements culturels, etc. Chaque année, l'une des capitales régionales est choisie pour abriter les festivités pendant au moins dix jours. Chacune arborant une dénomination particulière, de Dosso Sogha, en passant par Diffa N’Glaa, Zinder Saboua, Tillabéry Tchandalo ou Tahoua Sakola.

Comme il est d’usage, le chef de l’État, président du CNSP, le général de brigade Abdourahamane Tiani et dirigeant putschiste du Niger, s’est adressé hier à la nation à l’occasion du 66e anniversaire de la Proclamation de la République du Niger. Le CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, est la junte militaire qui a pris le pouvoir au Niger à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023. Lequel a suspendu le fonctionnement de la république en renversant un président élu démocratiquement, Mohamed Bazoum, pour le remplacer par une junte militaire. Depuis, plusieurs institutions qui maintenaient l’État de droit ont été supprimées, comme la Cour de cassation, le Conseil d’État, la Cour des comptes, la Commission nationale des droits de l’homme et le médiateur de la République… Les activités des partis politiques ont été suspendues et plus d’une trentaine de détentions arbitraires ont été recensées par Amnesty International. La république du Niger n’est plus une démocratie.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 17 décembre 2024

17 décembre : la journée du drapeau kurde

Au Kurdistan irakien, on célèbre chaque 17 décembre un drapeau qui a accompagné un siècle de lutte des Kurdes de Turquie, d’Iran, d’Irak et de Syrie. Il reprend les couleurs pan iraniennes que l’on retrouve aussi sur les drapeaux de l’Iran et du Tadjikistan.

Au Kurdistan irakien, le 17 décembre est la Journée du drapeau kurde (Roja Ala Kurdî) (ڕۆژی ئاڵای کورد), celui qui a été adopté en 1992 par le Kurdistan du Sud qui vit dans une situation d’autonomie de fait, au nord de l’Irak.

La date retenue, en 1999, pour cette célébration annuelle est l’anniversaire du 17 décembre 1946, lorsque ce drapeau a été utilisé pour la première fois par une éphémère république du Kurdistan fondée au nord-ouest de l’Iran, appelée aussi République de Mahabad, nom de sa capitale. Fondée en janvier 1946, elle a disparu en décembre de la même année écrasée par l’armée iranienne, appuyée par les États-Unis.

Ce drapeau, toutefois, est bien plus ancien, il a été créé en 1919 à Istanbul par la Société pour l'essor du Kurdistan (CTK) et arboré à Paris lors de la conférence de Paix, en 1920, par les premiers dirigeants du mouvement nationaliste kurde. La première fois qu’il fut brandi au Kurdistan, c'était au début du mois de mars 1921 , lorsque Elişer et Nuri Dêrsimi l’ont hissé à Emraniya Dêrsim, sur la montagne Koçgir, peuplée de Kurde.

Ce drapeau, connu sous le nom d’Ala Rengîn (drapeau coloré), fut aussi celui d’une république kurde de l’Ararat, fondée en octobre 1927 aux confins de la Turquie et de l’Arménie, par Khoyboun (Xoybûn), une organisation kurde créée au Liban. Mais, cet État, imaginé lors du soulèvement kurde des années 1926-1930, n’a pas eu le temps de s’organiser.

Ce drapeau reprend les couleurs pan iraniennes que l’on retrouve aussi sur les drapeaux de l’Iran et du Tadjikistan. Leur origine remonte à l’antique Empire achéménide qui dominait la région plusieurs siècles avant J.-C. Le rouge était la couleur de la noblesse, la valeur militaire, le sang du sacrifice pour une noble cause. Celle des martyrs de la cause kurde, telle qu’elle est interprétée aujourd’hui. Le blanc est symbole de pureté morale, de spiritualité ; les Kurdes en ont fait le symbole de l’égalité et de la paix à laquelle ils aspirent depuis un siècle. Le vert, symbolise la nature, la prospérité, la jeunesse. Le vert des paysages du pays des Kurdes, affirment ces derniers. Quant au soleil jaune avec ses 21 rayons, c’est un symbole commun aux traditions religieuses autochtones kurdes yazdaniennes : le yézidisme, le yarsanisme, l'alévisme… Les 21 rayons sont également très souvent associés au 21 mars, qui est la date du Newroz kurde.

Le drapeau kurde du Rojava (région kurde du nord-est de la Syrie), ne présente pas de soleil, mais un drapeau jaune, rouge et vert, en bandes horizontales. Cependant, le Mouvement pour une société démocratique (TEV-DEM) qui contrôle la région a un soleil jaune et ses 21 rayons pour emblème. Depuis quelques jours, les Kurdes du Rojava ont toutefois hissé le nouveau drapeau syrien, en signe d’allégeance.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 17 décembre 2024

Des élèves de l'école internationale Sarwaran, au Kurdistan irakien célèbrent la Journée du drapeau kurde.

16 décembre : le Kazakhstan affirme son indépendance

Le 16 décembre 1991, le Kazakhstan fut la toute dernière des républiques soviétiques à proclamer son indépendance à l’égard d’une URSS qui n’avait plus que dix jours à vivre. Aujourd’hui, le Kazakstan revisite sa longue période d’occupation russe puis soviétique et prend nettement ses distances avec Moscou.

Le 16 décembre 1991, le Kazakhstan fut la toute dernière des républiques soviétiques à proclamer son indépendance à l’égard d’une URSS qui n’avait plus que dix jours à vivre avant sa dissolution. Comme la plupart des républiques soviétiques, elle avait déclaré sa souveraineté dès le 25 octobre 1990, un jour dont l’anniversaire sert de fête nationale. Le 16 décembre n’en est pas moins une date importante car le Jour de l’indépendance (Тәуелсіздік күні) est tout de même gratifié de deux jours fériés, les festivités se prolongeant le 17 décembre.

Le Kazakhstan est resté longtemps proche de Moscou, au point l’appeler à l’aide lors des émeutes de janvier 2022. Les Russes avait aidé à rétablir l’ordre et Noursoultan Nazarbaïev, le président qui était arrivé à la tête du pays avant l’indépendance et qui s’était incrusté au pouvoir pendant près de trois décennies, avait été mis à l’écart. L’agression de l’Ukraine par la Russie va refroidir le Kazakhstan qui, depuis, prend ses distances, préférant décliner l’invitation de Moscou à intégrer les Brics.

Le 16 décembre est chaque année l’occasion pour les nationalistes, qui ont le vent en poupe, de dénoncer le colonialisme russe de jadis, la terrible famine de 1932 et la répression politique à l’époque soviétique, notamment celle l’insurrection de décembre 1986 dont le souvenir est réactivé par la coïncidence des dates d’anniversaire. Le 16 décembre 1986, le secrétaire général du PC kazakh, Guennadj Kolbin, prenait ses fonctions. Ce Russe parachuté par Moscou remplaçait Kunaev, un Kazakh, corrompu mais populaire. Cette nomination a provoqué les émeutes dites de Jeloqsan (décembre en langue kazakhe), violemment réprimées, mais perçue a posteriori comme le début de la renaissance kazakhe, d’où l’importance donnée aujourd’hui à ce double anniversaire du 16 décembre.

La météo annonçait des tempêtes et des chutes de neige pour ces deux jours fériés, la saison n’est jamais propice aux festivités en plein air. Dans les villages, on construit des yourtes y faire la fête. À Astana, la capitale, une grande réception est organisée au Palais présidentiel lors de laquelle le président Kassym-Jomart Tokaïev distribue médailles et décorations aux citoyens méritants. Pour l’occasion, beaucoup d’invités ont revêtu des costumes traditionnels.

À Almaty, ce 16 décembre, une cérémonie de dépôt de couronnes a lieu au monument de l'Indépendance sur la place de la République (ancienne place Brejnev). L'événement réunit des représentants du conseil des anciens combattants, de l'administration municipale, des organismes publics, des associations ethnoculturelles et des participants de l'événement de décembre 1986.

Le 17 décembre, des couronnes de fleurs seront déposées devant le monument « L'aube de l'indépendance », célébrant le 38e anniversaire de l'événement de décembre 1986. L’assistance marquera une minute de silence en souvenir des morts de la répression et les représentants religieux réciteront des versets du Coran.

Toute la semaine dernière, des concerts et des conférences ont été donnés. Dans un des principaux lycées de la ville, une réunion intitulée "Mes grands-pères aspiraient à l'indépendance », s’adressait aux lycéens. Tout un passé de lutte nationale et anticoloniale est en train de se construire.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 16 décembre 2024

15 décembre : le culte au 2e amendement en Caroline du sud

Le Jour du 2e amendement est une journée de propagande observée dans certains États américains dont la Caroline du Sud, destinée à inculquer aux citoyens le droit de détenir et de porter des armes, protégé par le Deuxième amendement de la Constitution des États-Unis. Elle vise principalement les écoliers et lycéens par le biais programmes scolaires.

Le Jour du 2e amendement est une journée de propagande observée dans certains États américains dont la Caroline du Sud, destinée à inculquer aux citoyens le droit de détenir et de porter des armes, protégé par le Deuxième amendement de la Constitution des États-Unis. Elle vise principalement les écoliers et lycéens par le biais programmes scolaires, en s’appuyant sur le Second Amendment Education Act. En Caroline du Sud, le Jour du deuxième amendement (2nd Amendment Day) a été fixé le 15 décembre, jour anniversaire de sa ratification. La date est différente dans d’autres États.

Le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis a été ratifié le 15 décembre 1791, en même temps que neuf autres articles de la Déclaration des droits. Il est rédigé ainsi « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit des citoyens de détenir et de porter des armes ne sera pas violé »

C'était une réponse aux inquiétudes issues de la convention de ratification de la Constitution de Virginie, selon lesquelles une milice contrôlée uniquement par le gouvernement fédéral ne serait probablement pas opérationnelle pour protéger les propriétaires d'esclaves d'une révolte d'esclaves. C’est James Madison, futur quatrième président américain, lui-même planteur et propriétaire de centaines d’esclaves, qui a rédigé cet amendement pour apaiser les inquiétudes de la Virginie où, à l’époque, les esclaves représentait plus de 40% de la population, et tous les anti-fédéralistes qui craignaient par-dessus tout de perdre le contrôle de la masse des esclaves africains qu’ils avaient importés pour travailler à leur place.

On instituait ainsi le droit de tous les citoyens de porter une arme. Sachant que les Noirs ne seront pas citoyens avant 1967, cet amendement a été perçu à l’époque comme une garantie de la pérennité du système raciste sur lequel se bâtissait le pays. La Caroline du Nord était jadis un des États qui défendait l’esclavage. Même devenus citoyens, les Noirs y ont eu le plus grand mal à se voir reconnu le droit de porter eux-mêmes une arme.

L’esclavage a fini par être aboli, mais le culte autour du 2e amendement a persisté. Il est basé sur la croyance qu’en armant la population, on assure sa sécurité. Ce dogme est totalement démenti par les statistiques de mort par arme à feu. De ce point de vue la Caroline du Nord est un État dans la moyenne états-unienne. Son taux de décès par armes à feu pour 100 000 habitants est de 16 (en 2023) contre 34 au Mississippi ou 29 en Louisiane, mais bien loin du tau du Massachusetts (3,4) ou du New Jersey (5,2) où la législation sur les armes est bien plus restrictive. À titre de comparaison, au sein de l’Union Européenne, les taux varient de 0,2 au Royaume-uni à 4,5 en Bulgarie pour 2023.

L’article 2 de la loi de 2015 (Second Amendment Education Act) votée en Caroline du Nord est rédigé ainsi : « Pour reconnaître l'importance du deuxième amendement pour nos droits fondamentaux en tant qu'Américains, le 15 décembre de chaque année est désigné et doit être reconnu comme “Journée de sensibilisation au deuxième amendement” en Caroline du Sud. Lors de la Journée de sensibilisation au deuxième amendement, les écoles organisent des concours d'affiches ou de dissertations sur le thème « Le droit de porter des armes un droit américain protégeant tous les autres » pour chaque niveau scolaire. (…) Le parent d'un élève qui souhaite dispenser son enfant de participer doit fournir une demande écrite d'exemption au directeur de l'école. Toutes les écoles primaires, secondaires et lycées publics doivent dispenser un enseignement sur le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis pendant au moins trois semaines consécutives au cours d'une période de notation au cours de chaque année scolaire. »

À l’échelle fédérale cet amendement est férocement défendu par le très influent lobby des armes National Rifle Association of America (NRA). Les États-Unis comptent davantage d’armes individuelles que d’habitants : un adulte sur trois possède au moins une arme et près d’un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme. On le sait, chaque année, les fusillades de masse font des milliers de victimes aux États-Unis.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 décembre 2024

Source de image : NC 2nd Amendment Coalition

14 décembre : le jour où le Bangladesh a perdu ses élites

Au Bangladesh, c’est la Journée des intellectuels martyrs, en mémoire des intellectuels liquidés par l’armée pakistanaise pendant la guerre de libération, en 1971, qui permis au pays de se séparer du Pakistan.

Au Bangladesh, c’est la Journée des intellectuels martyrs (শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস), en mémoire des intellectuels liquidés par l’armée pakistanaise et ses collaborateurs, pendant la guerre de libération qui permit au pays de se séparer du Pakistan en 1971. Chaque année, le 14-Décembre est célébré dans une atmosphère de deuil. Le drapeau national est mis en berne dans tout le pays. Un drapeau noir flotte en signe de deuil.

Le 14 décembre 1971, sentant la défaite proche, afin d'anéantir la classe intellectuelle du Pakistan oriental (futur Bangladesh), les militaires ont tué des universitaires, des enseignants, des médecins, des ingénieurs, des journalistes et d'autres personnalités éminentes. Enlevé chez eux, les yeux bandés, ils ont été tués de manière sommaire. Leurs corps sont jetés à Rayerbazar, à Mirpur et dans d'autres lieux de massacre à Dacca (Dhaka). Deux jours après les événements du 14 décembre, le Bangladesh obtenait finalement son indépendance par la reddition des forces pakistanaises. Cette terrible guerre s’est soldée par 3 millions de morts et 10 millions de réfugiés (en Inde).

Un Mémorial des martyrs intellectuels (Badhya Bhumi Smriti Soudha) a été construit au Rayer Bazaar à Dacca. Une cérémonie s’y déroule chaque 14 décembre.

Le premier mémorial des intellectuels martyrs (Badhya Bhumi Smriti Soudha) a été construit à Mirpur, à Dacca (Dhaka). Un autre mémorial appelé Shaheed Buddhijibi Smritsoud à Rayer bazaar, Dacca, a été inaugurée le 14 décembre 1999.

Ce matin à 7h, le président Sahabuddin et le premier ministre, le professeur Muhammad Yunus, déposent une couronne au mémorial de Mirpur. Puis à 8h30, au Mémorial du massacre de Rayerbazar.

Des prières et des prières spéciales ont lieu dans les mosquées, les temples et les églises à l'occasion de la journée de deuil. Soulignant l'importance de cette journée pour le pays, les chaînes de télévision, dont Bangladesh Television, diffusent des programmes spéciaux pour l’occasion.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 13 décembre 2024

Le cimetière des intellectuels martyrs

13 décembre : le Jour du Souvenir acadien

Les Acadiens commémorent une opération de nettoyage ethnique qui a eu lieu au milieu du XVIIIe siècle au Canada, connue sous le nom de Grand Dérangement. La date du 13 décembre est celle d’un terrible naufrage qui a englouti des centaines d’Acadiens déportés par les Anglais.

Français et Anglais se sont affrontés pour le contrôle de ce qui est devenu le Canada. Les Anglais qui ont remporté la seconde guerre intercoloniale, vont chercher à angliciser leurs conquêtes, en particulier l’Acadie dont une grande partie des habitants français a refusé de prêter allégeance au roi d’Angleterre. Ils seront donc évincés de leur région (qui correspond aux provinces maritimes du Canada actuel, renvoyés brutalement en Europe ou chassés vers le Québec. Cette opération de nettoyage ethnique, qui a eu lieu au milieu du XVIIIe siècle, est connue sous le nom de Grand Dérangement.

Les descendants Acadiens, vivant toujours en Amérique du Nord, célèbrent cette mémoire chaque 15 août mais récemment, en 2004, ils ont rajouté une date désignée comme le Jour du Souvenir acadien qui est célébré chaque année le 13 décembre. Il a été institué pour rendre hommage à plus de 3 000 Acadiens qui ont été déportés de l'Île-du-Prince-Édouard en 1758, ainsi qu'aux autres victimes du Grand Dérangement.

La date du 13 décembre est celle du naufrage du Duke William, en 1758, faisant 362 victimes. Ce fut le pire de trois naufrages survenus dans l’espace de cinq jours, provoquant la mort de plus de 850 Acadiens. À ces décès, s’ajoutent ceux qui n’ont pas survécu à la pénible traversée de l’Atlantique des îles Royale et Saint-Jean vers l’Europe. Ce 13-Décembre n’oublie pas non plus ceux qui sont morts au Québec durant l’hiver 1757-1758, sont décédés de faim et de misère, surtout durant la grande disette sur la rivière Miramichi… Un hommage est rendu à toutes les victimes de la déportation du peuple Acadien (environ 11500 personnes) qui a débuté en 1755 pour laisser place à un repeuplement britannique des provinces orientales de la colonie anglaise : la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'île-du-Prince-Édouard.

Le Jour du souvenir acadien est marqué à l’Île-du-Prince-Édouard par une cérémonie qui se déroule, cette année pour la vingtième fois, autour du Monument de l’Odyssée acadienne, inauguré le 13 décembre 2008, année où on marquait le 250e anniversaire de la déportation de l’île Saint-Jean, qui a été si meurtrière. Il existe près d’une vingtaine de monuments sont déjà érigés à la mémoire des Acadiens déportés, dont cinq au Nouveau-Brunswick, trois en Nouvelle-Écosse, un à l'Île-du-Prince-Édouard, un à Terre-Neuve-et-Labrador, quatre au Québec, un en Louisiane et un à Miquelon (France).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 décembre 2024

Le drapeau acadien (photo Rémi Jouan)

12 décembre : le Jour de la constitution russe

La Russie commémore aujourd’hui une constitution qui a été tellement remaniée pour offrir à Poutine un pouvoir absolu et sans limite qu’elle ne ressemble plus guère à celle qui avait été adoptée en 1993 et qui était destinée à faire de la Russie une démocratie inspirée d’un régime semi-présidentiel à la française.

La Russie commémore aujourd’hui une constitution qui a été tellement remaniée pour offrir à Poutine un pouvoir absolu et sans limite qu’elle ne ressemble plus guère à celle qui avait été adoptée en 1993 et qui était destinée à faire de la Russie une démocratie inspirée d’un régime semi-présidentiel à la française.

La Constitution est approuvée lors d'un référendum constitutionnel organisé le 12 décembre 1993. L’année suivante Boris Elstine avait fait du 12 décembre un jour férié et chômé en l’honneur du nouveau régime. La Russie indépendante de l’URSS moribonde en 1991, ne pouvait pas continuer à vivre avec la constitution soviétique de 1978. La Constitution de 1993 fait une large place au respect du droit international, y compris des droits de l’homme, et consacre les principes de la séparation des pouvoirs, de l’État de droit et du respect de la démocratie. Au moins sur le papier.

Depuis 2005, le Jour de la Constitution russe (День Конституции России) n’est plus qu’un jour commémoratif officiel. Il est généralement marqué par des discours publics et des cérémonies, notamment la remise de leur premier passeport aux jeunes citoyens ayant atteint l'âge de quatorze ans. Comme chaque année, les tours de télévision du réseau de télévision et de radio russe sont illuminées aux couleurs de la Russie de 17h à minuit, en l'honneur du Jour de la Constitution.

Lors de ses premiers mandats, Vladimir Poutine affirmait régulièrement que la Constitution était sacrée et qu’il n’y toucherait jamais. En 2012, il affirmait encore « J’ai toujours défendu et je défends la Constitution de la Fédération de Russie. Et il y est clairement inscrit : pas plus de deux mandats successifs. ». L’avenir prouvera le contraire. Sentant le soutien populaire lui échapper, son propre parti Russie Unie ayant fait une contre-performance aux municipales de 2019, notamment à Moscou, Poutine décide d’adapter la constitution à son projet politique. La révision constitutionnelle de 2020 inscrit dans le marbre le droit de Vladimir Poutine à briguer deux mandats supplémentaires de six ans, pour 2024-2030 et 2030-2036. C’est la présidence à vie, ou presque, car Poutine aura 84 ans en 2036. Le référendum s’étale sur sept jours, du 25 juin au 1er juillet, pour approuver le fait accompli : les urnes ont été aux mains des présidents de bureaux de vote pendant sept jours et sept nuits, sans observateurs indépendants.

Le dictateur russe en profite pour façonner la culture politique du pays dans un sens à la fois souverainiste et ultra conservateur. Cette révision de la constitution de 1993 introduit la référence à Dieu et à la religion alors que jusque-là, la Russie se présentait comme un État laïc. Le nouveau texte impose les valeurs dites « traditionnelles » au droit de la famille, à l’éducation des enfants, à la sexualité… Il place également la loi russe au-dessus du droit international. On ajoute également l’interdiction de contester l’intégrité territoriale de la Russie ainsi que des références à l’héritage de l’URSS.

La consultation populaire demandait une réponse par oui ou non à un paquet de quarante-six révisions. Et il n’y avait pas de seuil de participation pour valider le vote. Par ce plébiscite de 2020, Vladimir poutine impose un régime de dictature personnelle dont le caractère autoritaire s’aggravera avec l’état de guerre instauré en février 2022, au moment de l’agression de l’Ukraine décidée par lui-même. L’interdiction de toute opposition est désormais totale et le champ médiatique est totalement muselé. On est passé, en très peu d’années d’un régime autoritaire qui se voulait soucieux du respect des normes constitutionnelles, du moins en façade, à un régime totalitaire digne de celui que les Russes ont connu jadis. Le plus inquiétant est que le projet du dictateur Poutine consiste aujourd’hui à un anéantissement de la démocratie à l’échelle du continent.

Cette tradition de fêter la constitution, sans la respecter, est héritée de l’URSS. Jusqu’en 1977, on célébrait chaque 5 décembre, la constitution de 1936. De 1978 à 1993, le Jour de la constitution était marqué le 7 octobre, jour de l’adoption de la constitution dite « de Brejnev » en 1977 .

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 décembre 2024

Vladimir Poutine prêtant serment sur la Constitution le 7 mai 2000, au côté de Boris Eltsine, auquel il succède comme président de la Russie (il occupait en réalité le poste, par intérim, depuis le 31 décembre 1999 suite à la démission d’Eltsine).

Image de propagande en faveur du Jour de la constitution de la fédération de Russie

11 décembre : le jour où le Canada est devenu presque indépendant

Chaque 11 décembre, du lever du soleil, les bâtiments officiels du Canada hissent le drapeau britannique. C’est l’anniversaire de l’entrée en vigueur du Statut de Westminster, adopté par le Parlement britannique en 1931, qui accorde au Canada une quasi indépendance.

Chaque 11 décembre, du lever du soleil, les bâtiments officiels du Canada hissent le drapeau britannique, sans pour autant retirer le drapeau à la feuille d’érable. Cela concerne les immeubles fédéraux, les aéroports, les bases militaires et autres établissements fédéraux… tous se doivent d’arborer l’Union Jack, en même temps que le drapeau national, pour rendre hommage à une loi britannique votée en 1931.

Le 11 décembre est l’anniversaire de l’entrée en vigueur du Statut de Westminster adopté par le Parlement britannique. Ce jour-là, les dominions autonomes de l'Empire britannique, dont le Canada, sont devenus des nations quasi souveraines à part entière. Cette date fait un peu figure, pour le Canada, de l’obtention de l’indépendance. Enfin, presque, car la rupture de 1931 est loin d’être totale puisque le roi d’Angleterre demeure celui du Canada. L’indépendance ne sera que graduelle. Par exemple, jusqu’en 1949, c’est le comité judiciaire du Conseil privé, un organisme britannique, qui reste la dernière cour d’appel pour les Canadiens. Ce pouvoir sera ensuite transféré à la Cour suprême du Canada. Autre exemple, le Parlement britannique conserve le pouvoir de modifier la Constitution du Canada, jusqu’en 1982, année de son rapatriement outre Atlantique… En revanche, sur la scène internationale, le Canada n’avait pas attendu le statut de Westminster pour agir sans en référer à Londres. Dès 1923, il signait un accord de pêches avec les États-Unis. En 1926, un premier ambassadeur canadien prenait son poste à Washington…

La Confédération canadienne a été fondée en 1867 et a acquis le statut de nation à la bataille de la Crête de Vimy, le 9 avril 1917. Il lui restait d’obtenir la reconnaissance de son autonomie, à la fois sur les scènes nationale et internationale.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 décembre 2024

10 décembre : la victoire de l’Irak sur l’État islamique

Il y a 7 ans, le 10 décembre 2017, le premier ministre irakien annonçait la fin de la guerre contre Daech et la victoire de l’armée irakienne, célébrée désormais par un jour férié. L’État islamique n’a néanmoins pas été totalement anéanti, quelques djihadistes cachés dans le désert lancent encore des attaques sporadiques.

Le 10 décembre 2017, Haidar al-Abadi, le premier ministre irakien de l’époque annonçait la « victoire » de l’armé irakienne sur le groupe jihadiste État islamique (EI) et donc « la fin de la guerre contre Daech ». Pour célébrer cette victoire, le 10 décembre a été désigné jour férié sous le nom de Jour de la grande victoire contre l'État islamique (يوم النصر العظيم على داعش). Cette journée est marquée par des défilés militaires et d'autres événements festifs en l'honneur des forces armées irakiennes ainsi que par des interventions pédagogiques dans toutes les écoles.

La célébration n’a rien perdu de son importance. Samedi dernier, l’actuel premier ministre, Muhammad Shiaa Al-Sudani donnait ses directives pour les cinq jours de fête marquant le septième anniversaire de la victoire (du 8 au 12 décembre), demandant aux ministères mais aussi aux syndicats, associations et autres organisations de la société civile d’organiser des évènements pour l’occasion, en particulier le 10 décembre, jour chômé en Irak dans toutes les institutions gouvernementales.

Daech (l’État islamique) avait pris le contrôle d’une partie du pays en 2014 : d’abord Falloujah, et d’autres villes clé, puis Mossoul, la deuxième ville du pays, tombée le 9 juin 2014… Falloujah ne sera reprise par l’armée gouvernementale qu’en 2016 et Mossoul, le 10 juillet 2017. Il fallut encore quelques mois pour les dernières portions du territoire irakien, encore aux mains de Daech, tombent à leur tour.

Cela dit malgré cette victoire, célébrée chaque 10 décembre, l’éradication de Daech n’a jamais été totale ni en Irak ni en Syrie. L’EI aurait encore des armes et des caches dans le désert et continue d’attaquer sporadiquement les effectifs de l’armée et de la police, particulièrement dans les zones rurales et reculées, hors des grandes villes. Ce qui engendre des ripostes de l’armée gouvernementale. Dernièrement, le 22 octobre 2024, les autorités irakiennes annonçaient avoir tué 9 membres de l'État islamique dont Jassim al-Mazrouei, connu sous le nom d'Abou Abdel Qader, le chef de l’organisation en Irak depuis moins d'un an. Aujourd’hui encore, en dépit des dénégations de Donald Trump, les États-Unis déploient environ 2 500 militaires en Irak et près de 900 en Syrie, au sein de la coalition internationale créée en 2014 pour combattre Daech. L’alliance comprend des effectifs de plusieurs autres pays, notamment la France ou la Grande-Bretagne. Preuve que le danger n’a toujours pas été définitivement écarté, surtout depuis que le voisin syrien a sombré dans le chaos.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 décembre 2024

9 décembre : les 200 ans d’indépendance du Pérou, la gloire de son armée

Le Pérou célèbre chaque 9 décembre son Jour de l’armée par de grands défilés militaires montrant une armée glorieuse. Cette année 2024 est particulière puisqu’on fête le 200e anniversaire de la bataille d’Ayacucho dont l’issue victorieuse est à l’origine du Pérou actuel.

Chaque 9 décembre, le Pérou célèbre son Jour de l’armée (Día del Ejército) par de grands défilés militaires montrant une armée glorieuse. Cette année 2024 est particulière puisqu’on fête le 200e anniversaire de la bataille d’Ayacucho dont l’issue victorieuse servit de prétexte à glorifier chaque année l’armée péruvienne.

Le 9 décembre 1824, une armée composée de soldats péruviens, argentins, vénézuéliens, colombiens et chiliens, sous le commandement du général Antonio José de Sucre, écrasait l’armée royaliste, fidèle au vice-roi du Pérou qui se battait pour le maintien de la domination espagnole sur l’Amérique du Sud. Cette victoire des indépendantistes à Pampa de Ayacucho, dans la banlieue d'Ayacucho, est importante car elle met un terme au dernier affrontement important des guerres d'indépendance en Amérique du Sud commencées par la révolution de Chuquisaca en 1809 dans le Haut-Pérou et s’achevant avec l'occupation des forteresses de Callao en 1826.

La bataille d'Ayacucho est généralement considérée comme la fin de la guerre d'indépendance péruvienne. Elle a ouvert la voie à l’existence du pays et lui a donné ses contours actuels. L’indépendance avait été proclamée le 28 juillet 1821 mais pour qu’elle soit effective, il fallait écarter la menace militaire de l’Espagne. C’est ce qu’à permis cette victoire. Mais celle-ci a eu une autre conséquence : une scission va très vite séparer le pays en un Haut-Pérou resté fidèle à Bolivar (qui va adopter le nom de Bolivie) et un Bas-Pérou (le Pérou actuel). C’est bien aujourd’hui que l’on peut célébrer le bicentenaire du Pérou. Pour l’occasion, les cérémonies durent plusieurs jours en présence de la présidente Dina Boluarte.

Aujourd’hui, le Pérou n’a plus faire face à la moindre menace militaire. Si l’armée est toujours officiellement une institution engagée dans la défense de la patrie, aujourd’hui, elle est avant tout une force mobilisable pour venir en aide à la population face à des événements naturels ou à des urgences majeures, comme le phénomène El Niño, les tremblements de terre, les glissements de terrain et les débordements de rivières… L’armée est fière d’affirmer que sur le terrain des catastrophes, les soldats péruviens sont toujours les premiers arrivés et les derniers repartis.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 décembre 2024

Le début des cérémonies, hier, en présence de la présidente Dina Boluarte

Batalla de Ayacucho, œuvre de Martín Tovar y Tovar (1827-1902)