L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

26 mai : la Géorgie célèbre son indépendance malgré l'occupation russe de deux de ses provinces

Chaque 26 mai, la Géorgie célèbre le Jour de l’indépendance, en souvenir de l'adoption, le 26 mai 1918, de l'acte d'indépendance, qui a créé la première république démocratique de Géorgie, après un siècle de domination russe.

Chaque 26 mai, la Géorgie célèbre le Jour de l’indépendance (დამოუკიდებლობის დღე ), en souvenir de l'adoption, le 26 mai 1918, de l'acte d'indépendance qui a créé la première république démocratique de Géorgie, après un siècle de domination russe. Cette date est celle la fête nationale géorgienne. Sa célébration fut interdite de 1922 à 1991.

Une indépendance qui pourtant ne dure pas : le 25 février 1921, la Géorgie a été conquise par l’Armée rouge et sera un peu plus tard intégrée à l’URSS, et le restera jusqu’en… 1991. Le 31 mars 1991, un référendum sur la base de l'Acte d'indépendance du 26 mai 1918, décidait à nouveau de l’indépendance du pays. La petite Géorgie ne sera pas débarrassée des Russes pour autant. L’armée russe, sans que les autres nations européennes n’y trouvent à redire, occupe aujourd’hui l'Abkhazie dont Moscou a provoqué la sécession en 1993. Quinze ans plus tard, c’est au tour de l’Ossétie du Sud de subir le même sort. Mal inspiré, le président français Sarkozy qui présidait alors l’Union européenne, s’est déplacé en personne à Moscou pour permettre à Poutine de transformer sa victoire militaire sur la Géorgie en une victoire politique. Depuis le 26 août 2008, la situation est bloquée. Ces deux territoires échappent totalement à la tutelle de la Géorgie. C’est donc un pays largement amputé qui célèbre aujourd’hui son indépendance.

En 2021, la Géorgie célèbre également le 100e anniversaire de l'occupation soviétique mais tout en fêtant les 30 ans du rétablissement de l'indépendance du pays (au printemps 1991). La célébration du jour de l'indépendance se déroule sur la place de la Liberté dans la capitale géorgienne de Tbilissi fermée pendant six jours pour les festivités. L’an dernier tout avait été annulé pour cause de pandémie, on va se rattraper cette année.

Les célébrations de la fête nationale en Géorgie sont traditionnellement marquées par des discours et des cérémonies politiques, des levées du drapeau national, des concerts et des festivals, des foires et des expositions et à d'autres événements publics célébrant la riche histoire et la culture du pays. Une célébration particulièrement importante, avec plus de 20 délégations de haut niveau présentes, avait eu lieu en 2018 à l'occasion du centenaire de l'indépendance. L’Arménie et l’Azerbaïdjan célèbrent le même anniversaire de l’indépendance le 28 mai.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 mai 2021

25 mai : la Jordanie fête ses 75 ans d'indépendance, incroyable longévité d’un pays inventé

La Jordanie célèbre son indépendance acquise en 1946, le 25 mai. C’est sa fête nationale.

La Jordanie célèbre chaque 25 mai, son indépendance (عيد الإستقلال ) acquise en 1946, le 25 mai, il y a 75 ans jour pour jour. Ce petit territoire inventé par les Anglais n’avait pas vocation à devenir un État, juste une zone tampon. Non seulement, il en est devenu un sans aucune profondeur historique mais il a survécu à toutes les crises et occupation de territoire qui ont marqué la région.

Il y a un siècle, bien peu auraient parié sur l’avenir politique de ce territoire inventé par les Anglais pour de simples raisons conjoncturelles. Le pays ne repose sur aucune réalité historique hormis de majestueuses ruines antiques dont le souvenir s’était totalement perdu. Ce bout de désert délimité par les Britanniques n’abritait au début du XXe siècle que quelques bourgades de quelques milliers d’habitants et des tribus bédouines nomades et réfractaires à l’idée de frontière. Aucune richesse connue à l’époque et aujourd’hui encore.

Pendant la Première guerre mondiale, Français et Anglais avaient fait la promesse aux élites locales de la création d’un grand royaume arabe bâti sur les décombres de l’Empire ottoman (alors alliés à l’Allemagne). Hussein, le chérif de La Mecque, de la famille des Hachémites, se voyait déjà le monarque de cet État qui aujourd’hui, grâce au pétrole, serait devenu une puissance incontestable.

On le sait, la promesse n’a pas été tenue. Elle ne devait, de toute manière, pas l’être puisque Français et Anglais se sont partagé secrètement la région dès 1916 (accords Sykes-Picot). La Syrie aux Français, tout le reste aux Anglais.

À l’époque, ce petit pays a été baptisé Transjordanie, un nom inventé pour l’occasion car, vu de Jérusalem où étaient établis les Anglais, ce territoire était situé de l’autre côté du fleuve Jourdain. En 1950, la Cisjordanie viendra agrandir le royaume qui désormais s’appellera Jordanie. On le sait, depuis 1967, la Cisjordanie est occupée par Israël, mais le pays réduit aujourd’hui à son territoire d'origine a conservé son nouveau nom.

Pourquoi avoir ainsi inventé un pays ? Ce territoire n’était, de fait, pas destiné en devenir un. Londres voulait juste créer un espace tampon pour stabiliser la géopolitique régionale et contenir les ambitions des uns et des autres. Devenant un petit royaume, cette zone tampon a parfaitement joué son rôle. Pour les Anglais, il fallait d’abord, borner le mandat britannique par rapport à celui des Français. Depuis Damas, ces derniers pouvaient avoir des visées sur la région. Il convenait d'occuper le terrain. Ensuite, il fallait surtout empêcher un éventuel royaume arabe dont l’idée n’était pas totalement abandonnée, d’atteindre la Méditerranée. Mais aussi aux juifs à qui les Anglais avaient promis un territoire de ne pas se répandre au-delà du Jourdain… La Jordanie a eu toutes ces fonctions à la fois et les assume encore aujourd’hui en dépit des évolutions du contexte géopolitique.

Le logo officiel de 2021

Ce petit royaume n’a quasiment eu que trois monarques en un siècle : d’abord Abdallah, fils d’Hussein de La Mecque à qui on a donné le trône en guise de consolation de la promesse non tenue d’un grand Royaume arabe. Puis Hussein, petit-fils du précédent et enfin son fils, Abdallah II. Et le prince héritier actuel, vous l’aviez deviné, il est prénommé Hussein. La fête de ce jour est aussi celle de la famille Hachémite, dont le roi de Jordanie est le dernier représentant sur un trône depuis qu’ont été perdus La Mecque, au profit des Séoud et l’Irak, devenu une république. On dit qu’elle serait la deuxième plus ancienne dynastie au monde, après celle qui règne sur le Japon. Les responsables locaux, civils et militaires, viennent lui rendre hommage. La journée est aussi consacrée à la remise de prix, à des visites de diplomates. Puis, tout le monde assiste à la levée des couleurs et au défilé militaire qui s’achève sur le tir de 21 coups de canon. La soirée est plus festive et se termine par un feu d’artifice.

L’indépendance de la Jordanie est le fruit du traité de Londres signé le 22 mars 1946, il a fallu toutefois encore deux ans pour que la Jordanie soit pleinement indépendante, en mars 1948, quand la Jordanie l'a signé la Grande-Bretagne un autre traité dans lequel toutes les restrictions à la souveraineté ont été supprimées pour la Jordanie être totalement indépendant. Cette année, le royaume de Jordanie fête ses 100 ans, il lui a fallu un quart de siècle pour parvenir à l’indépendance. Les Anglais n’ont si facilement lâché leur création.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 mai 2021

Photo de Muath Freij

Le 25 mai 1946, au centre le roi Abdallah et derrière lui son petit-fils Hussein

21 mai : le Monténégro fête ses 15 ans d'indépendance

Le 21 mai est l’une des deux fêtes nationales du Monténégro. C’est le Jour de l’indépendance (Dan nezavisnosti Crne Gore) obtenue en 2006 par référendum.

Le 21 mai est l’autre fête nationale du Monténégro, avec le 13 juillet, date de sa reconnaissance en 1878. Il y a 15 ans, le 21 mai 2006, 55,5% des Monténégrins votaient oui au référendum d’indépendance, soit une grosse moitié des électeurs. Une validation obtenue de justesse car le seuil exigé avait été fixé à 55%.

Les autres n’étaient pas partisans de faire disparaître la Yougoslavie, où ce qu’il en restait (la Serbie, le Monténégro, le Kosovo et la Voïvodine) car la fédération avait déjà perdu la moitié de ses membres. Les uns étaient nostalgiques de la grande Yougoslavie, ce pays qui comptait dans le monde ; les autres se considéraient comme serbe et donc ne voulaient être séparés de la mère patrie, en dépit des errements aux cours des années qui ont précédé. Dans la soirée du 3 juin 2006, le Parlement du Monténégro proclame donc officiellement l’indépendance du pays et la dissolution de la communauté de Serbie-et-Monténégro, le nom que portait au final le dernier avatar de la Yougoslavie. Le pays sera très vite reconnu par la communauté internationale et entrera à l’ONU, le 28 juin 2006. Dernier pied de nez, involontaire, à la Serbie dont le 28 juin est la date sacrée des nationalistes.

Milo Đukanović, le père de l’indépendance, qui dirigeait le pays depuis 30 ans, dont le gouvernement, très corrompu et peu démocrate, mais qui a œuvré à rapprocher le Monténégro de l’Occident a fini par être balayé par une coalition menée par Zdravko Krivokapić, pro-russe, pro-serbe et surtout proche de l’église orthodoxe serbe alors que l’ancien gouvernement avait encouragé la création d’une église orthodoxe nationale, non reconnues par les autres branches de l’orthodoxie. Milo Đukanović reste président, mais pour la première fois depuis 1990 doit cohabiter avec un gouvernement d’opposition. Il n’est pas sûr que la date du 21 mai, le Jour de l’indépendance (Dan nezavisnosti Crne Gore) soit célébrée comme elle l’était jusque-là.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 20 mai 2021

18 mai : l'anniversaire d'un pays que personne ne connaît ni ne reconnaît, le Somaliland

Il y a 30 ans, le 18 mai 1991, un nouvel État tentait d’émerger sur la carte du monde : le Somaliland. Il célèbre aujourd’hui sa fête nationale.

Il y a 30 ans, le 18 mai 1991, un nouvel État tentait d’émerger sur la carte du monde : le Somaliland. Quelque mois auparavant, le dictateur somalien Mohamed Siad Barre, avait été renversé. Ce dernier avait jusque-là très brutalement réprimé toute tentative de sécession de cette région du nord du pays. En 1988, Hargeisa, sa capitale, avait été bombardée par l'aviation gouvernementale. La répression fait 50 000 morts et près de 500 000 déplacés (sur un million d’habitants à l’époque)… En janvier 1991, le dictateur était enfin destitué, cet État du nord de la fédération de Somalie, proclamait son indépendance. Depuis, le 18 mai est célébré chaque année comme la fête nationale du Somaliland.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 16 mai 2021

Cette déclaration d’indépendance du Somaliland n’a, cependant, jamais été reconnue par la communauté internationale. Ce qui n’empêche pas des délégations étrangères (djiboutiennes, éthiopiennes, françaises…) de se rendre régulièrement au Somaliland. En mai 2001, l'indépendance a même été entérinée par un référendum qui remporte 97,1 % de oui. Le Somaliland a pourtant un argument : ce territoire était celui d’une colonie anglaise alors que le reste de la Somalie était italien. La reconnaissance d’un Somaliland indépendant ne contredit donc pas la règle sacrée en Afrique qui consiste à ne pas toucher aux frontières issues de la colonisation car cela risquerait de mettre le contient à feu et à sang. D’ailleurs, c’est avec le même argument que l’Érythrée voisine a fini par obtenir son indépendance, reconnue par l’ONU en 1993. Le Somaliland n’a pas eu cette chance. Aujourd’hui, il n’a de relations diplomatiques qu’avec Taïwan, autre exclu important du concert des nations.

Le Somaliland dispose de richesses minières et pétrolières, d’un port important Berbera qui sert aussi de débouché à l’Éthiopie. Mais, faute de reconnaissance, le pays est exclu des circuits financiers mondiaux. Il ne reçoit aucune aide au développement mais n’a aucune dette. Sans moyen financier pour investir dans son économie, le pays de contente pour vivre d’exporter du bétail, près de 5 millions d’animaux sont exportés chaque année dans les pays arabes. Le pays a des administrations qui fonctionnent, financées par la fiscalité (TVA et droits de douane)… Le Somaliland est parmi les plus pauvres d’Afrique. Mais, contrairement au reste de la Somalie, le pays est sûr et croit très fort en son avenir. Somaliland s'en tire en effet bien mieux que la Somalie, toujours en proie au terrorisme islamiste et à un régime autoritaire.

Muse Bihi Abdi, le président de la république du Somaliland depuis 2017

26 mars : le Bangladesh fête ses 50 ans

Il y a 50 ans, jour pour jour, apparaissait un nouvel État sur la carte du monde, avec un nom auquel il fallait désormais s’habituer : le Bangladesh. Jusque-là on appelait ce pays le Pakistan oriental. Celui-ci a obtenu son indépendance le 26 mars 1971.

Il y a 50 ans, jour pour jour, apparaissait un nouvel État sur la carte du monde, avec un nom auquel il fallait désormais s’habituer : le Bangladesh. Jusque-là on appelait ce pays le Pakistan oriental. Celui-ci a obtenu son indépendance le 26 mars 1971 après une guerre qui a coûté la vie à trois millions de personnes. Le pays était ruiné, plus de 80 % de sa population vivait alors sous le seuil de pauvreté. Un demi-siècle plus tard, ils ne sont plus que 10% à vivre dans la misère. Au cours de la dernière décennie, la croissance annuelle a dépassé les 7 % et le PIB par habitant a été multiplié par plus de quatre depuis l’an 2000. Le pays fait désormais mieux que l’Inde, même dans un contexte de pandémie. C’est l’un des pays les plus dynamiques d’Asie. Un bilan économique très positif qui n’était pas évident, il y a un demi-siècle, quand on sait que ce pays est installé sur un immense delta, toujours menacé par la mer. Et que sur ce territoire grand comme un quart de la France, vivent quelque… 165 millions d’habitants.

Son évolution politique n’est pas aussi florissante. Le Bangladesh a connu des coups d’États militaires et des assassinats, notamment celui de Sheikh Mujibur Rahman (1920-1975), qualifié de père de la patrie. La situation politique avait fini par se stabiliser et l’État de droit s’est imposé. Malheureusement depuis l’arrivée au pouvoir, en 2009, de Sheikh Hasina (Ligue Awami), la fille du fondateur du pays, la démocratie bangladaise a connu un net recul, surtout depuis le début de son quatrième mandat, il y a deux ans.

Le principal parti d’opposition, le Bangladesh Nationalist Party (BNP), a été anéanti et sa cheffe, Khaleda Zia, ancienne premier ministre, est malade et emprisonnée pour corruption. En 2018, le gouvernement bangladais adoptait le controversé Digital Security Act 2018, en vertu duquel toute critique du gouvernement sur internet ou tout autre média serait passible, à divers degrés, de peines de prison. Les intellectuels critiques sont jetés en prison. Ce fut le cas de l’écrivain Mushtaq Ahmed, arrêté pour avoir posté des messages sur Facebook dans lesquels il critiquait la gestion gouvernementale de la pandémie de Covid-19. Il est mort dans sa cellule en février 2021. Son décès a déclenché une vague d’indignation et plusieurs jours de manifestations et d’affrontements avec les forces de l’ordre. C’est un pays prospère mais glissant vers la dictature qui fête aujourd’hui son anniversaire et célèbre sa fête nationale.

Le Jour de l’indépendance ou Independence Day of Bangladesh (স্বাধীনতা দিবস), est célébré chaque année avec 31 coups de canons tirés dès le matin, suivis par défilés militaires, des discours politiques, des foires, des concerts, des cérémonies et divers autres événements publics et privés célébrant l'histoire et les traditions du Bangladesh. La fête nationale du Bangladesh est bien sûr un jour férié. Les stations de télévision et de radio diffusent des programmes spéciaux et des chansons patriotiques en l'honneur de la fête de l'indépendance.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 mars 2021

Sheikh Mujibur Rahman, dont on a fêté le centenaire en 2020, fait l’objet d’un véritable culte de la personnalité

25 mars : les Grecs du monde entier célèbrent le bicentenaire leur révolution

D’Odessa à Ottawa, en passant par New York et Salonique, partout les Grecs célèbrent ce jour de 1821, où un évêque grec de Patras aurait levé l’étendard de la révolte contre l’occupation ottomane.

La Grèce fête les 200 ans du début de sa lutte pour l’indépendance. Cela aurait dû être une grande célébration internationale, l’épidémie de covid a tout remis en cause. Certains chefs d’État, comme le président Macron ont dû annuler leur venue. Comme chaque année, la fête nationale grecque (ελληνική εθνική εορτή) débute par une messe solennelle célébrée en l’église Saint-Deny l’Aréopagite, à Athènes, par le Primat de Grèce, à laquelle assiste toute la classe politique. Ensuite, le président de la République dépose une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Des membres de la communauté grecque de Paris font de même à l’Arc de triomphe. Il s’ensuit un défilé militaire dans les rues d’Athènes, qui débute par les evzones, mais se limitera aux troupes à pied, crise sanitaire et crise économique obligent. Cette année, comme l’année dernière, pas de défilé des étudiants au milieu de la foule. L'ambiance n'y est pas. Les Grecs sont invités à suivre la cérémonie devant leur téléviseur.

Triste bicentenaire qui aurait dû être une fête extraordinaire : cette année la traditionnelle Greek Parade sur la 5e avenue de New York est, elle aussi, annulée. D’Odessa à Ottawa, en passant par Salonique, partout pourtant les Grecs célèbrent ce jour de 1821, où un évêque grec de Patras aurait levé l’étendard de la révolte contre l’occupation ottomane. Ce geste n’était pas le premier et l’indépendance ne sera acquise que bien plus tard et elle sera toujours perçue comme incomplète, ne serait-ce qu’à cause de la situation de Chypre. Ainsi, comme au Mexique, préfère-t-on célébrer un premier cri d’indépendance, fut-il mythique que les débuts de l’État grec.

Quant à la date de la commémoration nationale, le 25 mars, elle n’a pas été choisie par hasard : les orthodoxes grecs célèbrent aujourd’hui l’une de leurs principales fêtes religieuse, l’Annonciation à Marie (ο Ευαγγελισμός της Μαρίας), notamment à Tinos.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 mars 2021

La parade du Greek Day de Melbourne, Australie, en 2019

Ce 25 mars, l’Opéra de Sydney aux couleurs de la Grèce

7 février : l’indépendance de la Grenade

La Grenade, petite île des Caraïbes, fête son indépendance obtenue en 1974 après deux siècles de présence britannique.

La Grenade, petite île des Caraïbes, fête son indépendance obtenue en 1974 après deux siècles de présence britannique. Sans rompre avec le Commonwealth, le processus a été conduit par le chef du gouvernement Eric Gairy, ex-syndicaliste, un ancien instituteur qui va rapidement établir un régime autoritaire. Celui-ci sera destitué cinq ans plus tard par un coup d’État mené par un mouvement révolutionnaire dirigé par Maurice Bishop.

Mais aujourd’hui, c’est Indépendance Day et ce sont les évènements de 1974 qui sont célébrés par un jour férié en présence de la représentante de la Reine, au nom prédestiné, Cécile La Grenade. Les célébrations qui se déroulent au stade national du pays comprennent un défilé militaire, des spectacles culturels, de la musique insulaire, un feu d'artifice. Cette année, se déroulera notamment la finale du 47e Calypso de l'indépendance, avec artistes finalistes. Les Grenadiens affichent leur fierté nationale en portant des tenues aux couleurs du drapeau national : rouge, vert et or.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 6 février 2021

29 janvier : Thomas Paine, révolutionnaire et homme de bon sens

Chaque année, le 29 janvier les milieux libres penseurs américains célèbrent Thomas Paine, le jour de son anniversaire. Les Français ont bien oublié ce député du pas de Calais qui militait contre la peine de mort…

Chaque année, le 29 janvier les milieux libres penseurs américains célèbrent Thomas Paine, le jour de son anniversaire. Il est né en 1837 en Angleterre, mais Benjamin Franklin le fait venir en Amérique, où il arrive en 1774. Le 10 janvier 1776, il publie Common Sense (“Sens commun”), qui n’a rien à voir avec le mouvement utra conservateur français. Ce pamphlet républicain qui promeut l’indépendance de l’Amérique connaît un succès immédiat. D’éditions en éditions, il dépassera les 500 000 exemplaires. Il inspirera George Washington et participera à la création des États-Unis. Aujourd’hui, l’Amérique de Trump ne cultive guère l’héritage d’un penseur qui dès 1775 demandait l’abolition de l’esclavage, prenait position contre les religions, prônait l’éducation publique et gratuite et réfléchissait à un revenu minimum universel. Le personnage n’est pas en phase avec l’Amérique de son époque ni avec celle du moment, hormis dans quelques cercles intellectuels.

L'Association historique nationale Thomas Paine, à New Rochelle, dans l'État de New York, lui rend hommage en déposant une gerbe sur son monument au Thomas Paine Memorial Museum, qui abrite certaines de ses lettres et effets personnels. Le musée est situé sur les anciennes terres agricoles où il s’était un temps retiré. Dimanche prochain des conférences seront données pour cultiver sa mémoire et essayer de promouvoir une Journée du bon sens (Common Sense Day) qui a encore peu d’échos.

Les Français seraient également bien inspirés de se souvenir de ce personnage qui fut une figure de la Révolution française. Réfugié en France car les Anglais le considéraient comme un traitre, il a été naturalisé français et fut élu député du Pas de Calais en 1792. Il habitait à Paris, au 10 rue de l’Odéon. On lui doit un traité sur les droits de l’homme et un plaidoyer en faveur de l’abolition de la peine de mort. Plutôt que d’exécuter Louis XVI, il avait proposé d’exiler le roi déchu en Amérique. Ses positions lui valurent la prison sous la terreur. S’il échappa à la guillotine, c’est grâce à l’intervention de l’ambassadeur des États-Unis à Paris. Il est ensuite un des rares députés à critiquer le caractère autoritaire du Directoire. L’arrivée de Napoléon au pouvoir le convaincra de quitter la France pour se retirer en Amérique où ses positions de libre penseur vont le marginaliser. Il est mort en 1809 à 1809, à Greenwich Village, New York. Il habitait au 59 Grove street.

Les Anglais ne l’ont pas totalement oublié, la ville de ses origines, Lewes, dans le Sussex, lui consacre une semaine de festivités chaque début juillet.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 28 janvier 2021

11 décembre : le Burkina Faso célèbre 60 ans d'indépendance

En vérité, la date du 11 décembre n’est pas l’anniversaire de l’indépendance mais, celle de la République de Haute-Volta, instaurée le 11 décembre 1958 sous protectorat français. L’indépendance n’a été obtenue qu’en 1960, le 5 août, il y a donc bien 60 ans, à quelques mois près.

En vérité, la date du 11 décembre n’est pas l’anniversaire de l’indépendance mais, celle de la république de Haute-Volta, instaurée le 11 décembre 1958, mais toujours sous protectorat français. L’indépendance n’a été obtenue qu’en 1960, le 5 août. Il y a donc bien 60 ans, à quelques mois près. Le 5 août demeure férié mais les festivités ont toujours lieu le 11 décembre pour éviter que la fête ne soit gâchée par la pluie, août étant le mois le plus pluvieux de l’année dans le pays. De plus, les élèves dont on a besoin pour le défilé sont en vacances en août et beaucoup aident leurs parents dans les champs.

Pour compliquer le tout, après le coup d’État du 4 août 1983 qui a instauré un régime révolutionnaire, le 11 décembre et le 5 août ont été considérés comme des fêtes de réactionnaires. Sous la présidence de Thomas Sankara, la fête nationale était le 4 août et la Haute Volta est devenue le Burkina Faso.

Après l’assassinat de Sankara, le 15 octobre 1987, c’est finalement le 11 décembre qui a été retenu comme date de la fête nationale du Burkina Faso, même si le 5 août, le 4 août et le 15 octobre font aussi l’objet de célébrations. La journée est fériée.

Chaque année, une ville est chargée des festivités. En 2020, c’est la ville de Banfora, chef-lieu de la région des Cascades, dans l’oust du pays, qui en a été chargée. Comme il faut bien innover, les autorités locales ont décidé l’organiser une compétition de montée du rônier, l’arbre local connu pour sa précieuse sève. Ses feuilles servent à confectionner des paniers, des chapeaux, des parapluies, etc. Son bois est utilisé comme charpente dans la construction. L’extraction d’une boisson naturelle du rônier demeure l’une des ressources principales de nombreuse famille familles. Un arbre symbolique de la région qui sera honoré lors de ce 11-Décembre.

Le président Roch Marc Christian Kaboré qui vient juste d’être réélu pour un second mandat, sera présent pour le défilé. Ce même jour, 1200 Burkinabés seront décorés pour leurs mérites. Le temps d’une journée, on oubliera que le pays vit en permanence sous la menace djiadiste et que l’insécurité a provoqué le déplacement de plus d’un million de personnes qui d’ailleurs n’ont pas pu voter. Sans compter l’épidémie de coronavirus, le pays a de sérieux défis à relever.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 décembre 2020

Mise à jour 2022 : Le pays a subi deux coups d’État successifs, le président Kaboré a été reversé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba le 23 janvier 2022 , lui même a été remplacé par le capitaine Traoré arrivé au pouvoir le 30 septembre de la même année, à la suite d’un putsch. Voilà comment ce dernier s’est adressé à la nation le 11 décembre 2022 : « Je n’irai pas vous faire un discours cette année, parce que l’heure n’est pas à la fête. Notre indépendance n’est pas acquise, parce que nos terres sont occupées. Notre économie est balbutiante et nos mains sont liées. » (…) « Le combat pour l’indépendance totale a commencé, il y a quelques semaines de cela. Et ce combat passe nécessairement par les armes, mais aussi par nos valeurs, nos comportements, le redressement de notre économie. La bataille contre l’ennemi qui occupe nos terres est en train de commencer. Cette bataille est à son préambule », a-t-il lancé.

Les festivités de 2022 auront été d’une grande sobriété. Le pays vit toujours dans une grande insécurité qui a été à l’origine de l’annulation de la fête en 2021. Les violences, attribuées à des mouvements armés djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, ont fait des milliers de morts et près de 2 millions de déplacés depuis 2015.

Le président Roch Marc Christian Kaboré en 2019

L’ascension du rônier

21 novembre : la Journée des forces armées du Bangladesh

Journée des forces armées marque l’anniversaire de la fondation des Forces du Bangladesh le 21 novembre 1971, en pleine guerre d’indépendance.

La Journée des forces armées (সশস্ত্র বাহিনী দিবস) marque l’anniversaire de la fondation des Forces du Bangladesh le 21 novembre 1971, créées en pleine guerre d’indépendance. Les membres bengalis de l’armée pakistanaise avaient fait sécession alors que le Pakistan oriental se battait pour se séparer du Pakistan occidental, avec l’aide de l’armée indienne. Cette guerre aboutira à la création du Bangladesh, le 16 décembre, à l’issus de neuf mois d’un conflit qui fit trois millions de morts.

Chaque journée du 21 novembre, depuis 1986, commence par le dépôt d'une couronne de fleurs à Shikha Anirban (Flamme éternelle) au cantonnement de Dhaka par le président de la République. Dans l'après-midi, une réception est donnée à Senakunja, le cantonnement de Dhaka lieu à laquelle assiste le Premier ministre, les ministres, le chef de l'opposition et d'autres hauts responsables civils et militaires. La télévision diffuse un programme spécial toute la journée. Le jour est férié au Bangladesh.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 20 novembre 2020

Le président Habdul Hamid lors des cérémonies de 2019

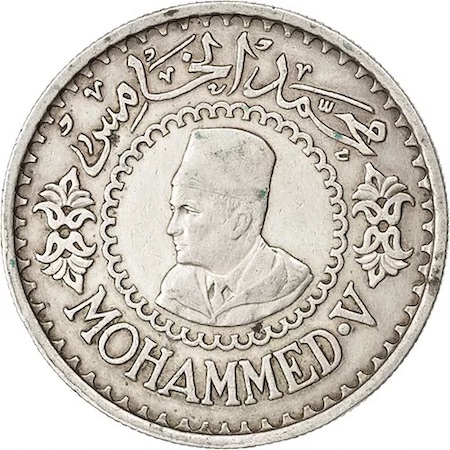

18 novembre : le Maroc fête son indépendance

En fait, la date de cette fête nationale, dite de l’indépendance, correspond au retour triomphal du sultan Sidi Mohamed ben Youssef, le 16 novembre 1955 et à sa proclamation de l’indépendance, deux jour plus tard.

En dépit de son appellation de Fête de l’indépendance (عيد الاستقلال), ce jour férié marocain n’est pas l’anniversaire de l’indépendance. La date de cette fête nationale correspond au retour triomphal du sultan Sidi Mohamed ben Youssef, le 16 novembre 1955. Deux jours plus tard, celui-ci proclamait de l’indépendance du royaume du Maroc.

Les Français l’avaient déposé en 1953 et exilé à Madagascar. Finalement, face au mécontentement de la population, Paris l’avait autorisé à revenir et rétabli dans ses droits. L’indépendance du Maroc ne sera cependant accepté par la France et internationalement reconnue qu’en 1956, le 2 mars. L’année suivante, le sultan prendra le titre de roi sous le nom de Mohamed V.

Deux autres dates célèbrent la marche vers l’indépendance du Maroc : le 11 janvier et le 20 août.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 novembre 2020

Dans notre catalogue : Géopolitique du Maroc par Kader Abderrahim

11 novembre : les Polonais, plus divisés que jamais, fêtent la renaissance de leur pays

Les Polonais ne fêtent pas la fin de la Première guerre mondiale, pour eux la guerre continue encore pendant deux ans (contre les Russes). Pour eux, ce jour férié célèbre le Jour de l’indépendance nationale (Narodowe Święto Niepodległości), la fête nationale de la Pologne.

Les Polonais ne fêtent pas la fin de la Première guerre mondiale, pour eux la guerre continue encore pendant deux ans (contre les Russes). Ce jour férié célèbre le Jour de l’indépendance nationale (Narodowe Święto Niepodległości), la fête nationale de la Pologne.

Disparue à la fin du XVIIIe, la Pologne réapparaissait sur la carte de l’Europe après 132 ans d’absence, hormis l’existence d’un duché de Varsovie de 1807 à 1831. C’est ce que l’on fête aujourd’hui. La date choisie, ne correspond pas à la déclaration d’indépendance, prononcée le 12 novembre 1917 par le Conseil de régence ni de l’annonce au reste du monde de la création d'un État polonais indépendant, le 16 novembre 1918. Le 11 novembre, c’est le jour la prise de pouvoir de Józef Piłsudski, l’homme qui dirigera la Pologne jusqu’à sa mort en 1935. La célébration du 11 novembre a été instaurée par ses successeurs à la tête d’un régime autoritaire. Elle n’a été fêtée que deux fois en 1937 et en 1938. Interdite par les nazis en 1939, puis les communistes, en 1945, elle a été réinstaurée en 1989. Sous le communisme, c’était une journée de manifestations (interdites). Depuis 1989, c’est une journée d’affrontement entre une extrême droite, qui pour l’occasion invite toute l’Europe fasciste pour une « Marche de l'indépendance » qui se déroule au cri de mort aux juifs, morts aux ennemis du peuple, morts aux laïques… et une Marche populaire qui rassemble leurs adversaires.

Depuis 2013, les Polonais sont invités à se contenter d’envoyer gratuitement des cartes de voeux le 11 novembre, une démarche visant à dépolitiser cette journée nationale souvent marquée par la violence. L’arrivée de l’extrême droite au pouvoir en 2015 n’a pas arrangé les choses. Cela dit cette année, en raison des restrictions sanitaires, le gouvernement a interdit la marche des extrémistes de droite. Ceux-ci ont répliqué en appelant à un rassemblement motorisé dans le centre de Varsovie, à 14 heures au rond-point de Dmowskiego. Les restrictions actuelles interdisent les rassemblements de plus de cinq personnes. Les féministes ont également renoncé à leur projet de marche anti gouvernementale. En effet, malgré les restrictions, les villes polonaises ont connu des manifestations de masse ces dernières semaines contre une décision de justice qui interdit l'avortement dans ce pays à majorité catholique.

Pour la première fois, l’armée ne défilera pas non plus ce 11 novembre, les autorités se contentent de dépôts de gerbes. Des messes sont dites, diffusées en live sur internet. À midi, les autorités invitent les Polonais à chanter l’hymne national, en se joignant au chant diffusé à la radio et à la télévision publique.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 novembre 2020

5 novembre : le jour où le Panama a vraiment quitté la Colombie

Colon célèbre son indépendance deux jours après la capitale, Panama, une cérémonie teintée d’amertume dans une ville laissée complètement à l’abandon par le système économique.

Colon célèbre son indépendance deux jours après la capitale, Panama, une cérémonie teintée d’amertume dans une ville laissée complètement à l’abandon par le système économique.

Le 5 novembre (Día de la ciudad de Colón) commémore l’épisode final de la rupture avec la Colombie. Jusqu’en 1903, le Panama n’était qu’une lointaine province de ce pays. Pour tenter de récupérer ce territoire qui venait de proclamer sa sécession, le 3 novembre, Bogota envoie trois navires chargés de 500 hommes armés. À l’aube du 5 novembre 1903, ils entrent dans le port de Colon. Le canal n’existe pas encore, l’objectif est de les faire transporter par le train jusqu’à la capitale afin de mater la rébellion. Les autorités locales tergiversent et négocient durant plusieurs heures. Finalement, en fin de journée, 8000 dollars versés au colonel qui les encadre, les persuaderont de plier bagage. À 19h30, les autorités locales sont en mesure d’envoyer un télégramme annonçant que l’indépendance du pays n’est plus menacée. C’est cela que l’on commémore chaque 5 novembre.

La cérémonie, perturbée cette année par les mesures sanitaires, est l’occasion pour différentes associations de présenter une liste de revendications au président de la République rarement présent dans cette ville affligée par la misère et la violence. Lui-même aura pris les devants dans son discours prononcé ce matin, il n’aura pas manqué de présenter un projet de rénovation urbaine et de formuler la promesse de réformer la zone franche. Cette ville de 200 000 habitants est située au débouché du canal de Panama du côté de l’Atlantique. La ville, elle-même, est née du projet de canal. C’est la plus récente des villes du pays, elle n’a été fondée qu’en 1852, comme base du chemin fer interocéanique. Pour les besoins du chantier du port, du rail, puis du canal, les États-uniens ont fait venir de la main-d’œuvre en provenance des Caraïbes, de la Jamaïque en particulier, si bien que cette ville est à dominante noire, anglophone, en partie protestante, et aujourd’hui nettement plus pauvre que le reste du pays. Le contraste est net avec la capitale, située 80 km plus au sud, où les buildings poussent comme des champignons, faisant contrepoint aux bidonvilles que l’on s’efforce peu à peu de masquer. La récupération de la zone du canal en 1999 que les États-Unis occupaient depuis 1903, a dopé l’économie panaméenne, la capitale a pris des allures de Miami ou de Dubaï. Mais le départ des Américains et la privatisation des ports ont entraîné une chute des revenus d’une partie de la population, en particulier celle de la ville de Colon. La vaste zone franche (la plus grande du continent) créée à Colon n’a pas profité aux habitants, bien au contraire. En proie à la guerre des gangs, Colon est aujourd’hui l’une des villes les plus violentes d’Amérique ; la grande oubliée, ou le revers de la médaille, du « miracle » économique panaméen.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 5 novembre 2020

15 septembre : le cri de l'indépendance du Mexique

Le rituel est immuable, ce soir à la nuit tombée, le président du Mexique apparaîtra au balcon, brandissant le drapeau national, d’une autre main il sonnera la cloche située au dessus de lui. Il pourra alors lancer le cri de l’indépendance (el grito)…

Le rituel est immuable, ce soir vers 23 h., le président du Mexique apparaîtra au balcon, brandissant le drapeau national, d’une autre main il sonnera la cloche située au dessus de lui. Il pourra alors lancer le cri de l’indépendance (el grito), en hommage au père Miguel Hidalgo, qui, en 1810, avait enclenché la révolte contre l’occupant espagnol du fin fond de sa province du Morales.

D’ordinaire, la place du Zocalo, au centre de Mexico, est noire de monde, des stands vendent de la nourriture mais cette année pour éviter la propagation de la covid 19, la principale place du centre de Mexico sera fermée au public. La cérémonie sera retransmise à la télévision à partir de 22h.

Les festivités se poursuivront demain à 10h., 16 septembre, qui est fériée au Mexique, avec un défilé militaire dans la capitale, lui aussi sans spectateur. C’est le Jour de l’indépendance.

À 21h00 (heure du centre du Mexique) ce 15 septembre, Carlos Rivera donnera un concert acoustique du théâtre Xicohténcatl à Tlaxcala. On pourra le suivre via les comptes Twitter et Facebook de @Tlaxcala_TV, ainsi que via le profil Facebook du gouvernement de l'État de Tlaxcala.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 14 septembre 2021

La cérémonie de 2019

Pour nous aider à faire vivre l’Almanach BiblioMonde, pensez à un petit don de temps en temps, vous pouvez le faire sur Tipeee

4 juillet : la fête nationale américaine sur fond de polémiques

Les Américains commémorent leur indépendance arrachée aux Anglais en 1776. Un citoyen sur quatre va sacrifier à la tradition du barbecue et du pique nique en cette journée du Fourth of July. Cette année la fête est marquée par l’épidémie et de nouvelles provocation du président Trump.

Les Américains commémorent leur indépendance arrachée aux Anglais en 1776. Un citoyen sur quatre va sacrifier à la tradition du barbecue et du pique-nique en cette journée du Fourth of July. En revanche, peu d’entre eux profiteront du week-end de trois jours (lundi est férié) pour partir au loin. D’ordinaire, la journée est connue pour son affluence sur les routes et dans les aéroports. Ce ne sera pas le cas cette année en raison de l’épidémie galopante que connaissent un certain nombre d’États américains.

La journée sera aussi marquée par une nouvelle provocation du président Trump. Celle qui consiste à célébrer la fête nationale américaine au mont Rushmore, un mémorial national américain installé sur des terres contestées par les Sioux Lakotas. Ces terres, les Black Hills, avaient été reconnues propriété amérindienne par la Cour suprême mais leur avaient ensuite été confisquées à la suite d’une intervention armée.

Le président américain y a obtenu l’organisation d’un feu d’artifice, la veille des festivités de l’Indépendance américaine, devant le monument dédié aux présidents George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. Cela fait plus de dix ans que l’on en tirait plus à cet endroit de crainte de déclencher un incendie de forêt.

Par ailleurs, près de 7 500 personnes tirées au sort devraient assister à la cérémonie voulue par le locataire de la Maison-Blanche, ce qui fait craindre aux experts sanitaires du South Dakota un pic de propagation du coronavirus.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

3 juillet : Independance Day en Biélorussie

La Biélorussie fête son « indépendance », non pas celle de 1991 qu'elle n'a pas vraiment souhaitée mais sa libération de l'occupation allemande, par l'Armée rouge en 1944. Ce jour-là, deux divisions blindées de l'Armée rouge libéraient la ville de Minsk.

La Biélorussie fête son « indépendance », non pas celle de 1991 qu'elle n'a pas vraiment souhaitée mais sa libération de l'occupation allemande, par l'Armée rouge en 1944. Ce jour-là, deux divisions blindées de l'Armée rouge libéraient la ville de Minsk. Les Biélorusses figuraient parmi les vainqueurs de la Grande Guerre patriotique (c’est ainsi que les Soviétiques puis les Russes appellent la Seconde Guerre mondiale). En revanche, le 27 juillet 1990, date de la déclaration de souveraineté qui conduira à l’indépendance de 1991 est un anniversaire trop triste pour être fêté car c’est le prélude de la disparition de l’URSS. S’il est un pays, même parmi le peuple, qui est nostalgique de cette époque, c’est bien la Biélorussie. Cela dit, trois décennies sont passées et le pays affirme aujourd'hui son identité face la grande Russie. L’idée d’une fusion avec le Grand frère n’est plus vraiment d’actualité.

Un grand défilé militaire se déroule sur Prospekt Pobeditelei à Minsk, complété par une grande parade et un discours du dictateur Loukachenko dans la plus pure tradition soviétique. Ce Jour de l’indépendance, Дзень Незалежнасцi (Dzień Niezaležnasci), est la fête nationale de la Biélorussie depuis le milieu des années 1990. C’est un jour férié et chômé.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2 juillet 2020

26 juin : les 60 ans d’indépendance de Madagascar

L’ambiance est à la morosité en ce jour de fête nationale. Ce qui devait être une fête exceptionnelle mais l’épidémie de civid-19 en décidé autrement. Seul le défilé militaire, sans public a été maintenu sur l’avenue de L’Indépendance.

L’ambiance est à la morosité en ce jour de fête nationale. Ce qui devait être une fête exceptionnelle mais l’épidémie de Covid-19 en a décidé autrement. Seul le défilé militaire, sans public a été maintenu sur l’avenue de L’Indépendance. Le site sera bouclé et n’accueillera pas de public, à l’exception des invités officiels installés sur le parvis de la Mairie.

Les Malgaches fêtent l'indépendance de leur île vis-à-vis de la France, acquise le 26 juin 1960, 2 ans après la proclamation de la République démocratique de Madagascar au sein de la communauté française. La Grande île était occupée par les Français depuis les dernières années du XIXe siècle, soit au moins deux générations marquées par le travail forcé et des massacres notamment en 1897 et en 1947, la répression féroce de la grande insurrection de l’île. Cela dit, la Première République malgache est considérée comme une continuité de l’occupation coloniale, et pour beaucoup, ce n’est qu’à partir de 1972 que Madagascar a obtenu sa « véritable » indépendance. Une indépendance qui n’a guère profité à la Grande île, laquelle figure aujourd’hui parmi les cinq pays les plus pauvres du monde.

D’ordinaire, les marches populaires dans les nuits du 25 et 26 juin, un arendrina (lampion) à la main, éclairés par la flamme d’une bougie. Ces lampions en papier « vita malagasy », sont indissociables à la fête nationale du 26 juin.

Habituellement, le 26 juin, les cérémonies officielles donnent lieu à un défilé militaire, tandis que des spectacles d’opéra hira gasy sont organisés dans les différents quartiers. La nuit venue, l’heure est aux bals aux rythmes du tsapiky, du salegy, et de l’incontournable afindrafindrao. Dans les autres villes du pays et dans les campagnes, la fête est organisée sous de multiples formes, la danse et la musique y ayant toujours une place essentielle. Ces festivités ont lieu dans toutes les villes de Madagascar : c’est l'occasion d'un véritable bain de foule populaire, de brochettes, de musique à tout rompre, de beuveries et d'échanges culturels... En 2020, pour les 60 ans d'indépendance, la fête devait être plus intense que d’ordinaire.

Cette année, aucun lampion ne brille. Il fait relativement froid la nuit, c’est l’hiver austral. En dépit d’un remède miracle promu par le président Andry Rajoelina (le Covid Organics, un remède à base d’artémisia), le coronavirus se propage rapidement dans la capitale selon le bilan de l’épidémie publié dimanche par le ministère de la Santé publique. Face à la recrudescence des contaminations, l’inquiétude monte. Si de son côté, les autorités martèlent que la situation est maîtrisée, les statistiques semblent dire le contraire. Si bien que les festivités sont réduites au minimum. Une déconvenue qui n’a pas empêché les bâtiments publics d’être pavoisés aux couleurs blanc rouge vert et de voir une multitude de drapeaux fleurir dans tout le pays, des fenêtres des habitations aux frontons des entreprises ou du mobilier urbain.

Pour la fête, on se réserve pour le 14 octobre prochain, anniversaire de la Première République malgache qui a été instituée en 1958.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 26 juin 2020

L’armée fête elle aussi son 60e anniversaire

26 avril : 60 ans d'indépendance mais toujours pas de démocratie au Togo

Le Togo fête le 60e anniversaire de son indépendance alors que le pays est menacé par le coronavirus mais la fête nationale du Togo est également perturbée par l’arrestation, il ya quelques jours, de Agbeyomè Kodjo, ancien premier ministre et candidat à la présidentielle. Le pays est toujours en attente de démocratie.

Le Togo fête le 60e anniversaire de son indépendance alors que le pays est menacé par le coronavirus (une centaine de cas, après plus d’un mois d’épidémie), même s’il est beaucoup moins touché que son voisin le Ghana. Beaucoup plus que par la pandémie, la fête nationale du Togo est avant tout perturbée par l’arrestation, il y a quelques jours, d’Agbeyomè Kodjo, ancien premier ministre et candidat à la présidentielle du 22 février dernier dont il conteste les résultats et revendique la victoire. Agbeyomè Kodjo a finalement été relâché vendredi soir, mais l’affaire divise profondément les Togolais.

C’est donc le président reconduit dans des conditions contestées, Faure Gnassingbé, qui procède à la réanimation de la flamme de l’indépendance ce dimanche 26 avril 2020 à 18 heures, en présence des présidents des Institutions de la République et des personnalités distinguées invitées à cette cérémonie ; et ceci dans le strict respect des mesures barrières prises par le gouvernement contre la propagation du Covid-19.

Après avoir refusé de s’unir au Ghana, le Togo est devenu indépendant le 27 avril 1960 et il a obtenu un siège à l'ONU en septembre de la même année. Cette ancienne colonie allemande avait été partagée en 1914 entre Français et Anglais. Le Togo anglais s’est fondu dans le Ghana en 1956, ce qu’a refusé le Togo français qui, lui, devenait la République autonome du Togo. En février 1958, la victoire du Comité de l'unité togolaise aux élections ouvrait la voie à une indépendance complète du pays, confirmée six mois plus tard par la levée de la tutelle du pays par l'ONU.

Sylvanus Olympio est élu président contre Nicolas Grunitzy, le candidat soutenu par la France, lors d'élections supervisées par l'ONU. En 1963, Olympio sera renversé et tué lors du premier coup d’État de l’histoire du continent africain qui mettra Grunitzy au pouvoir pour quatre ans, avant d’être lui-même, à son tour, renversé. En 1967, c’est le major Gnassingbé Eyadéma qui récupère le pouvoir, il impose sa dictature au Togo durant presque quatre décennies, de 1967 à 2005. Ensuite, c’est son fils, Faure Gnassingbé qui hérite du pouvoir et s’y maintient grâce à des élections successives à l’honnêteté douteuse

Le Togo célèbre 60 ans d’indépendance, mais pas de démocratie. Le 13 janvier dernier, la famille Gnassingbé fêtait ses 53 ans de règne sur le Togo. Récemment, Faure Gnassingbé a fait modifier la constitution laquelle limite désormais le nombre de mandats à deux, mais à partir de 2020 seulement. Bébé Gnass (son surnom) acceptera-t-il de céder le pouvoir à l’issu son cinquième mandat, en 2030 pour les 70 ans de l’indépendance ?

Compte tenu de la pandémie de coronavirus et des mesures sanitaires imposées, les grandes réjouissances populaires, des bals ou des manifestations sportives et le traditionnel défilé militaire ne seront pas organisés pour cet anniversaire.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 avril 2020

Le Monument de l'Indépendance a été construit en hommage à l'indépendance du Togo vis-à-vis de la France le 27 avril 1960. Il est l’œuvre de Georges Coustère, assisté de Djato Monsila et d’un tout jeune artiste togolais, Paul Ahyi. Il marque le paysage urbain de Lomé, la capitale.

18 avril : le Zimbabwé ne fêtera pas ses 40 ans

Le Zimbabwé devait fêter ce 18 avril ses 40 ans d’indépendance. Ce jour est férié, c’est Independence Day. Pour la première fois, les célébrations de la fête nationale devaient se dérouler hors d’Harare. L’épidémie de coronavirus en a décidé autrement… Indépendamment de cela, le pays ne va pas bien du tout.

Le Zimbabwé devait fêter ce 18 avril ses 40 ans d’indépendance. Ce jour est férié, c’est Independence Day. Pour la première fois, les célébrations de la fête nationale devaient se dérouler hors d’Harare. Bulawayo, la seconde ville du pays avait tout préparé et même réaménagé le stade Barbourfields pour l’occasion. Le 17 mars, le président Mnangagwa a annoncé que dans le cadre des mesures prises par le Zimbabwé pour freiner la propagation du coronavirus, les célébrations du jour de l'indépendance, entre autres événements nationaux, avaient été reportées pour contenir la transmission et la propagation du virus.

Le Covid-19 touche encore peu le Zimbabwé (un seul mort officiellement) mais le pays est durement affecté par une crise de la faim provoquée par le changement climatique et la mauvaise gestion du pays depuis l’indépendance en 1980. Le nombre total de personnes en situation d'insécurité alimentaire s'élève à 7,7 millions, soit plus de la moitié de la population. Plus de deux millions de personnes vivant dans la capitale, Harare, et dans sa grande agglomération comprenant les cités satellites de Chitungwiza, Epworth, Ruwa et Norton, ne disposent pas à leur domicile de l’eau courante pour boire, ni de services adéquats d’évacuation des ordures et des eaux usées. Des milliers de femmes et d’enfants d’âge scolaire peuvent passer huit à neuf heures et toute la nuit à faire la queue pour accéder à des points d’eau ou à des puits pour se procurer de l’eau dont la pureté n’est pas garantie. À cela s’ajoute le fait que certains quartiers de la ville n’ont pas l’électricité, ce qui rend le stockage de la nourriture plus difficile, et qu’il n’y a pas d’eau courante. Il faut souvent se déplacer pour s'approvisionner… difficile de concevoir un confinement efficace dans ces conditions.

Robert Mugabe, le héros de l’indépendance de 1980 qui a régné en maître absolu jusqu’à son renversement en 2017 (il est mort en septembre dernier, en exil), a laissé le pays dans un état désastreux que le nouveau président, Emmerson Mnangagwa, n’est pas encore parvenu à réformer. Même si elles n’avaient pas été annulées, pour cause de pandémie, les célébrations du 18 avril auraient eu un goût amers.

La fête nationale du Zimbabwe célèbre son indépendance obtenue, pour la seconde fois, du Royaume-Uni en 1980. Le pays s’était déjà proclamé indépendant le 11 novembre 1965 sous le nom de Rhodésie-du-Sud mais ça, c’est une autre histoire…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 16 avril 2020

Le président Emmerson Mnangagwa, ancien vice-président de Robert Mugabe

25 février : deux jours de fête au Koweït

La fête nationale du Koweït commémore à la fois la dynastie Al-Sabah et l’indépendance de l’émirat. La veille, on se souvient de la libération du pays, occupé par l’Irak en 1990

Comme le Qatar, le Koweït a choisi de glorifier sa dynastie plutôt que son indépendance obtenue le 19 juin 1961, mettant fin à un protectorat britannique qui durait depuis 1899. La fête nationale du Koweït commémore l’accession au trône d’Abdullah Al-Sabah (1895-1965), le 25 février 1950 (il y a 70 ans cette année) et son décès, le 25 février 1965. Les Al-Sabah règnent sur le pays depuis le XVIIIe siècle. L’émir actuel, Jaber IV âgé de 91 ans, est l’un des 1200 membres de cette famille tentaculaire qui forme, comme dans les autres monarchies du Golfe, une véritable aristocratie. Toutefois, celle-ci doit ici partager le pouvoir avec un parlement élu par les quelques 400 000 citoyens, y compris les femmes, électrices depuis 2005 seulement.

Même si la date ne correspond pas du tout, il est d’usage de fêter en même temps l’indépendance du pays. Le 25 février tombe à une époque plus propice aux festivités de rue que le mois de juin où il fait bien trop chaud, c’est la raison pour laquelle, la fête nationale a été déplacée en 1964. Chaque année, les rues de Koweït sont pavoisées aux couleurs nationales, les enfants chahutent en s’arrosant mutuellement, la fête très joyeuse se poursuit par des pique-niques en famille dans les parcs et se termine par un feu d’artifice.

Ce jour férié est associé à une autre célébration officielle qui a lieu le lendemain, 26 février, la Fête de la libération qui rappelle ce jour de 1991 où les troupes alliées entraient dans la capitale et en chassaient celles de Saddam Hussein qui occupaient l’émirat depuis le 2 août 1990.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 février 2020